язычники на руси после крещения

Какая власть была у язычников после крещения Руси

Крещение Руси, состоявшееся, по официальной версии, в 988 году и начавшееся с Киева, а если точнее, то с крещения самого Владимира Красно Солнышко в завоеванной им Корсуни – событие, которое трудно переоценить. Фактически, с него началась русская государственность, и правы те, кто говорит, что «русские, как единый народ, вышли из крещальной купели святого князя».

Христианизация Новгорода

Стоит напомнить, что еще до Владимира княгиней Новгорода была Ольга – тоже, кстати, канонизированная Православной Церковью святая. И не просто святая, а равноапостольная. А это означает в христианском понимании, что она была миссионером, первой просветительницей славян. А если конкретнее, то новгородцев.

Более того, если обратиться к «Очеркам по истории Русской Церкви» Карташова, то летописи дают неверную, несколько более позднюю хронологию крещения самой Ольги. На момент своей поездки в Константинополь она уже, скорее всего, исповедовала христианство: «Очень показательно, что не в ряду переводчиков и не в толпе прочих депутатов фигурирует и «пресвитер Григорий».

Явно, что скромная, но подчеркнутая фигура в свите Ольги священника свидетельствует или о том, что Ольга была уже крещена и Григорий был ее духовником и придворным капелланом». Либо же, как минимум, Ольга активно готовилась принять крещение и «пресвитер Григорий» был её катехизатором.

Так или иначе, но христианизация Новгорода началась за несколько десятков лет до Крещения Руси. И никакого особого отторжения новгородские язычники к новгородским христианам не испытывали. Более того, после Крещения Руси в Новгороде христианство проповедовалось относительно свободно и спокойно. И, судя по тому же Карташову, Новгород на заре христианизации русских земель воспринимался, как один из опорных пунктов православия.

Но Новгород был очень вольным городом, и в уже в 990-991 году, когда малая дружина воеводы Владимира, Добрыни, приближалась к городу, было собрано вече. На котором волхвы и «отцы города» высказались и за язычество, и за полное и абсолютное неподчинение Киеву и власти Владимира Красно Солнышко.

По сути, это был политический акт, где религия была хоть и мощным, но предлогом. Снова напомним, что христианство в Новгороде распространялось и спокойно существовало ещё до Крещения Руси, при княгине Ольге.

Нападение на резиденцию

Язычники первыми проявили агрессию, напав на резиденцию Добрыни, «дом Добрыни разориша, имение разграбиша, жену и неких от сродник его избиша». То есть, именно язычники напали на христиан. И напали по политическим мотивам, а потому ответ был дан именно в такой, жёсткой и категорической форме, «огнем и мечом». И, кстати, стоит отметить, что изначально эта самая фраза: «Путята крестил вас мечом, а Добрыня огнём», была очень злой, саркастичной шуткой киевлян в адрес новгородцев.

Впрочем, это было не последнее восстание против христианства на Руси. В 1071 году в Киеве, почти через сто лет после крещения Руси, появился некий волхв, который стал проповедовать конец Руси через пять лет, если все не вернутся к язычеству. Также он агитировал за неповиновение властям. И закономерно был схвачен.

В том же 1071 году (по другим данным, в 60-е годы XI века) в Ростове и Ярославле смерды, возглавляемые волхвами, также подняли восстание, и снова с убийствами христиан и демонстративным неповиновением власти. И снова итог для восставших был немного предсказуем.

Язычники напали на христиан

В 1076 году снова в Новгороде случился «языческий камбэк» в виде такого же волхва, и снова с нападением на христиан. И снова с политипическими манифестами. Еще раньше, 1024 году, аналогичная история произошла в Суздале, где волхвы подвигли народ на убийства «старшей чади», аристократии, и снова под эгидой возвращения к язычеству. И снова это восстание было жестко подавлено уже князем Ярославом Владимировичем – тоже, кстати, святым, канонизированным, как «благоверный», то есть, канонизированный за праведную жизнь во Христе.

В 1091 году попытка аналогичного восстания снова состоялась в Ростове, но волхв (и это после подавления бунта 1071 года) не смог подбить на новые беспорядки ростовчан. По словам Карташова, волхв «уже не имел успеха». Важно здесь понимать, что все эти восстания носили, в первую очередь, политический характер. Более того, такое жесткое подавление бунтовщиков было сопряжено не только с контекстом эпохи. Средневековье вообще было временем суровых людей и суровых решений. Но причины были ещё и в том, что язычники начинали свою деятельность с беспорядков и убийств.

С другой стороны, для понимания того, насколько ложна картина «христиан, которые на Руси тотально уничтожали иноверцев», может служить сама хронология этих бунтов. Через десятилетия, а то и через сотню лет после крещения Руси по княжествам относительно спокойно перемещались языческие жрецы и, более того, публично вели свою проповедь.

А сама их проповедь не запрещалась и не пресекалась ровно до того момента, пока они не призывали свергать государственную власть. И это, пожалуй, как ничто иное показывает, насколько Русь христианская была терпима по отношению к культам.

Язычники на руси после крещения

В «Истории Российской» В.Н.Татищев (он опирался на свидетельства Иакимовской летописи) сообщается: «По опровержении идолов и крещении множества знатных людей, митрополит и попы, ходяще по граду, учаху люди вере Христове. И хотя многие приимали, но множайшии, размышляя, отлагали день за день; инии же закоснелые сердцем ни слышати учения хотели. Тогда Владимир послал по всему граду, глаголя: «Заутра всяк изыдет на реку Почайну креститеся; а ежели кто от некресченых заутра на реке не явится, богат или нищ, вельможа или раб, тот за противника повелению моему причтется». Слышавшие же сие, людие мнозие с радостию шли, разсуждая междо собою, ежели бы сие не было добро, то б князь и бояра сего не прияли. Инии же нуждою последовали, окаменелыя же сердцем, яко аспида, глуха затыкаюсче уши своя, уходили в пустыни и леса, да погибнут в зловерии их. «

Примерами долгого неприятия христианства служат также Смоленская и Ростовская земли. Из работ церковных историков можно узнать о подвигах в Ростовской земле первых пастырей, которые к концу XI в., применяя различную тактику, обрели свою паству.

И все-таки крещение не могло перечеркнуть предшествовавшую традицию язычества, господствовавшего в течение многих столетий. Христианство приобрело на русской почве свои специфические черты. Именно слияние древней культуры, и обычаев славян и новых верований определяет особенности русского православия. Феномен слияния христианства и местных народных (т.е. языческих) верований получил в религиоведении название двоеверия.

Ветхозаветный пророк Илия обладал способностью, обратившись к Богу, низводить огонь с неба, дождь, а земную жизнь он закончил вознесением на небо в огненной колеснице». Фольклорный образ Ильи-пророка схож с образом языческого бога Перуна. Во многих деревнях России, Беларуси и Украины откармливали к Ильину дню барана или быка для общинной трапезы.

Часть функций Перуна народное сознание перенесло на образ святого великомученика Георгия. Почитание святого Георгия Победоносца как покровителя воинов пришло на Русь из Византии. В языческом пантеоне князя Владимира Перун был богом княжеской дружины, богом воинов. Это явилось одной из причин перенесения культа Перуна на культ св. Георгия. Но главной причиной выступает другая: житие св. Георгия повествует о победе святого над драконом. Этот сюжет стал одним из излюбленных в русской иконографии («Чудо Георгия о змие»). Мотив змееборчества считается одним из важнейших в мифологии Перуна, поэтому неудивительно, что образ змееборца Перуна слился с образом змееборца Георгия.

Но для крестьян св. Георгий был прежде всего покровителем рабочего скота, а уж потом святым воителем и змееборцем. В день св. Георгия (Юрьев день, Егоров день), 23 апреля по старому стилю, в русских, украинских и белорусских селах совершался первый выгон скота на пастбища.

Некоторые исследователи полагают, что народные варианты имени Георгия типа русского Юрий, украинского Юр, белорусского Юры (Еры) связаны с перенесением на него некоторых черт весенних божеств плодородия, в частности, Ярилы.

Языческого бога Волоса по созвучию имен заместил святой великомученик Власий Севастийский. В русской иконографии этот святой часто изображался на коне в окружении лошадей, коров и овец. Языческие реликты в культе св. Власия проявляются в почитании святого как «скотьего бога».

Покровителями лошадей на Руси считались святые Флор и Лавр. На иконах они, как и св. Власий, часто изображаются вместе с лошадьми. Этим святым ставились часовни на пастбищах и выгонах, а в их день (18 августа по старому стилю) приводили на церковный двор лошадей, которых священник окроплял святой водой. В конце XIX в. в Пермской области на праздник Флора и Лавра совершали жертвоприношения в виде молодого бычка.

Святой Николай, возьми ключики от рая,

Замкни бешенного пса, лесного волка!

Чтобы не имел силы к теляткам, к скотинке

Кровь пить, шкуру драть,

Кости по лесу разносить.

А после окончания жатвы на поле оставляли пучок несжатых колосьев, завитых в «миколину бородку» (ср. с «велесовой бородкой»). В Харьковской губернии на Никольщину варили кутью и узвар и угощали друг друга, чтобы на будущий год был урожай на плоды и ячмень.

Благослови, Пятница,

Сударыня-матушка,

Свет Богородица,

Святым делом порадеть,

Трудов своих не жалеть.

Широкое распространение богородичного культа на Руси объясняется наложением его на языческие культы женских божеств плодородия. На Руси почитают именно Бого-родицу, Бого-матерь, т.е. подчеркивается материнское, родящее качество Марии, тогда как католическая Европа, почитая Деву Марию, делает акцент на ее девственности. Отголоски языческого культа рожаниц звучат в обрядах богородичных праздников.

Среди главных праздников христианского календаря только праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы не сопряжен с различными народными обрядами, приметами и суевериями и потому исключается из нашего рассмотрения.

На рождество, Новый год (Васильев день), Крещенье в народе принято гадать. Хотя церковь строго-настрого запрещает всяческие гадания, обычай гадать в святки жив и по сей день.

Благовещенье Пресвятой Богородицы (25 марта по старому стилю) считалось в народе третьим по значимости праздником после Пасхи и Рождества Христова праздником. Это был день полного отдыха, ведь даже грешников в аду, говорили крестьяне, перестают мучить в этот день, давая им отдохнуть. До нашего времени дошла поговорка: «На Благовещенье птичка гнезда не вьет, девица косы не плетет». Благовещенскую просфору крестьяне клали в сеялку или измельчали и перемешивали с зерном, чтобы обеспечить лучшую всхожесть семян. Пчеловоды измельченную в порошок просфору смешивали с медом и подкармливали пчел для лучшего роения и медоносности.

Праздник Входа Господня в Иерусалим в народе называют Вербным воскресеньем, так как в этот день в храмах освящают веточки вербы. Потом освященной вербой легонько хлещут детей и скот от всяких хворей, приговаривая: «Верба-хлест бьет до слез». Этой же вербой в Юрьев день выгоняют на пастбища скот, а сами веточки втыкают под крышу, чтобы скотина исправно возвращалась домой и не отбивалась от стада. Тамбовские крестьяне верили, что освященная верба, брошенная против ветра, прогоняет бурю; брошенная в пламя, останавливает огонь; воткнутая в поле, оберегает посевы.

Четверг накануне Пасхи (Великий четверг) связан со многими очистительными обрядами, отчего он и получил в народе название «чистого четверга». В этот день наводят порядок в доме и во дворе, сжигают старый мусор, моют скот, топят бани для себя и навий. В чистый четверг проводят обряд первого пострижения волос у детей, чтобы волосы росли гуще и голова не болела. Тогда же подстригают у овец шерсть на лбу, чтобы руно было длиннее и гуще, а лошадям и коровам подстригают хвосты, чтобы животные не потерялись при пастьбе. Для того же «закликают скот».

День Святой Троицы приходился на период «зеленых» святок, празднеств, посвященных благодарению весенних яровых сил, которые в языческие времена олицетворяли вилы-русалки, Лада, Лель, Ярило, Кострома, Купала и прочие персонажи, связанные с растительностью. Именно в зеленые святки люди несли лепешки и яичницы «рощениям и источникам», что так обличали средневековые поучения. На Троицу православные храмы до сих пор украшают ветками молодой зелени и луговыми травами.( см. Глава V ).

Праздник Успения Пресвятой Богородицы (15 августа по старому стилю) отмечался в крестьянском быту как день окончания жатвы. В этот день несли в церковь хлеба нового урожая с просьбой к «Успенью-матушке» благополучно справиться с молотьбой, оградить овины от пожаров и других бед.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября по старому стилю) в народе называется госпожинками. Многие обряды этого дня, по мнению исследователей, являются отголосками рожаничных культов. После церковной службы, на которой совершалось «благословление хлебов», крестьяне устраивали обильные пиры, где по кругу ходили чаши (ритуальные чары) с медом, пивом или «добровонным вином» и исполнялись песни вовсе не в честь Рождества Богородицы. Автор «Слова об идолах» называет эти пиры рожаничными трапезами ( см. Глава V: Род и рожаницы ).

Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня носит в народе название «Сдвиженье», потому что, согласно народным поверьям, в этот день (14 сентября по старому стилю) все пресмыкающиеся «сдвигаются» в одно место, где и зимуют. Также в день Воздвижения, считает народ, собирается вместе вся лесная нечисть: лешие, оборотни и проч., поэтому на Воздвижение ни в коем случае нельзя ходить в лес. Вообще, по народным представлениям, накануне больших церковных праздников нечисть проявляет повышенную активность. Наиболее активны злые силы накануне Рождества Христова, Крещения, Великого четверга, Пасхи, Троицы и Рождества Иоанна Предтечи (Ивана Купала).

Как видим, православные праздники, отмечаемые в народной среде, представляют собой причудливое сочетание христианских традиций с разнообразными суевериями, связанными в первую очередь с аграрной магией. Заклинательный, охранительный характер большинства народных обрядов способствовал сохранению многих языческих элементов в них. Особенно явно это прослеживается в народных заговорах. Одни заговоры рекомендуется проводить при полном нарушении христианских норм: «Встану не благословясь, выйду не перекрестясь. » Другие призывают на помощь Христа, Богоматерь, святых и одновременно силы природы.

Памятником христианско-языческого двоеверия являются и русские народные легенды. А.Н.Афанасьев видит в них так называемый христианский миф, причудливо переплетающийся в народном сознании с языческими представлениями. В своем сборнике «Народные русские легенды» этот исследователь обращает особое внимание на те легенды, в которых христианские мотивы наслаиваются на более древние представления о мире, природе, о причинах каких-либо явлений. Довольно видное место в этих повествованиях отводится животным. «Конь, бык, собака, волк, ворон и др. звери и птицы одарены вещим характером и принимают в деяниях и судьбах людей живое и непосредственное участие». Народная фантазия любила наделять животных умом и волей, касаясь событий, описанных в Ветхом и Новом Заветах, свободно допускала их в свои легендарные сказания. Так, в легенде о Ное праведном мышь прогрызает дыру в Ноевом ковчеге, а уж затыкает эту дыру своей головой.

Древние корни имеет, по всей вероятности, легенда о происхождении рыбы камбалы (почему эта рыба с одним глазом и по виду напоминает половину рыбы), существенно измененная в христианские времена. Рассказывают, когда архангел Гавриил возвестил Пресвятой деве, что от нее родится божественный Искупитель, она сказала, что готова поверить истине его слов, если рыба, одна сторона которой была уже съедена, снова оживает. И в ту же минуту рыба ожила и была пущена в воду. Это и есть однобокая камбала.

Голубиная книга содержит космогонический «катехизис», в котором народное сознание причудливо соединяет мир Бога и святых с миром природы, утверждая, что «у нас ум-разум самого Христа, но телеса наши от сырой земли».

Во всем, что существует и происходит на земле, народное сознание видит родовую связь, идущую от материнского начала. Другая группа вопросов посвящена матери-земле с ее горами, реками, озерами, деревьями, травами, зверями, рыбами и птицами. Каждому явлению при этом находится своя «мати» и свой «отец».

Именно в Голубиной книге ярче всего представлено неконфликтное сочетание христианского учения и древних мифических представлений: «основана земля Святым Духом» и «содержится словом Божиим», но стоит она, матушка, «на трех китах».

Что стало с язычниками на Руси после принятия христианства

В 988 году Русь была крещена Великим князем киевским Владимиром Святославичем, и для язычников настали нелегкие времена. Христианство – не та религия, которая может примириться с отличными от нее мировоззрениями, и особенно с язычеством, а особенно в те времена, когда религия отнюдь не была частным делом отдельного индивидуума.

Те, кто упорно продолжал придерживаться веры предков, стали гонимыми. Причем их преследовали как государство, которое видело в них противников государственной идеологии, смутьянов, так и церковь, которая борьбу с язычеством видела и как часть своего предназначения, и как уничтожение идеологических противников.

Впрочем, чаще всего государство и церковь действовали совместно. К гонениям подталкивало и сопротивление, которое оказывали язычники процессу утверждения христианства.

Первое гонение началось в процессе принятия христианства, поскольку большинство население Руси было языческим, княжеским властям в некоторых районах приходилось силой насаждать новую веру, принуждая и карая сопротивляющихся. Как сказано в сказании: Новгород «Добрыня крестил мечом, а Путята – огнем». Не все желали добровольно отказаться от веры предков и принять неведомого Бога.

Сопротивление язычников было связано и тем резким изменением религиозной политики Владимира, который то организовал поклонение Перуну и некоторым другим языческим божествам, то вдруг стал ожесточенно уничтожать идолы и капища.

Владимир полагал, что чем быстрее будут выкорчеваны следы язычества, тем скорее и прочнее укрепится христианство. Поэтому церкви часто ставились на месте бывших капищ, без следа уничтожались идолы, чтобы они скорее исчезли из людской памяти. Церковь по этой же причине стремилась искоренить скоморошество, древние праздники, которые напоминали людям о прежних верованиях.

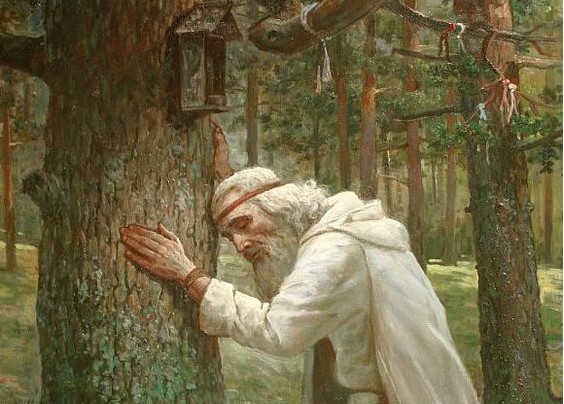

Хотя ко времени начала правления Ярослава Мудрого в основных городах Руси христианство утвердилось, в более глухих, окраинных местах язычники не только укрывались от ока церкви и государства, но и пытались бороться с ними. Чаще всего вождями сопротивления становились волхвы, которые из-за принятия новой веры потеряли свое положение, влияние в обществе.

Но если бы дело было только в волхвах, то вряд ли им удалось бы организовать значительные выступления. Сторонники старой веры связывали с принятием христианства ухудшение своего положения – подати в пользу церкви – десятина, расслоение населения на богатых и бедных, свободных и зависимых.

Волхвы в глазах обиженных были защитниками старой доброй старины с общинными порядками, справедливостью. Кроме того, язычество было связано с повседневным бытом, традиционными занятиями славян, которые остались прежними, а христианство не имело жесткой привязки к повседневности, было более абстрактным и часто непонятным простому человеку.

Крупное восстание язычников произошло в 1024 году. В суздальской земле, как сообщает летописец, восстали волхвы. Видимо причины крылись в социальной сфере, поскольку они привлекли народ на свою сторону, обличая богатых, прячущих запасы в период голода. Мятеж охватил всю северо-восточную Русь вплоть до границ с Волжской Болгарией. Ярослав вынужден был сам отправляться на подавление. Понимая, что зачинщики выступления волхвы, основные кары он направил на них. Множество волхвов казнил, видимо вообще не участвовавших – изгнал.

Очередная, и, наверное, последняя крупная вспышка языческих волнений происходит в 1071 году, в период правления в Киеве Святослава Ярославича. Она произошла опять-таки в северо-восточной Руси, в Ростове и опять во время голода, который местные волхвы использовали для возбуждения недовольства у страдающего народа.

Волхвы утверждали, что знают, где богатые держат запасы, объявляли, что знатные женщины прячут пищу в своем теле и, взрезая у них спины, доставали оттуда хлеб или рыбу. Множество женщин было убито таким образом, и таким хитрым способом волхвы убеждали людей в своем могуществе. Силы восставших собрались возле Белого озера, и к ним направился воевода князя Святослава Ярославича Ян Вышатич.

Первоначально он пытался действовать мирным путем, убеждая примкнувших к мятежу отойти от волхвов и выдать ему зачинщиков. В конце концов, Ян, угрожая карами местным жителям, заставил их выдать волхвов, а потом отдал их родственникам тех женщин, которые были убиты волхвами на самосуд. То есть, поступив по обычаю, а не по закону.

Дольше всего язычество продержалось в северо-восточных землях Руси, в обширной и многонациональной новгородской земле, в державшемся особняком от Киева и близком еще языческим литовским землям, Полоцком княжестве. Под 1044 годом в сообщении о рождении знаменитого Всеслава Полоцкого говорится, что рожден он от волхования. Недаром в былинах он остался как Волх Всеславьич, умевший превращаться в любого зверя.

Кроме борьбы непосредственно с язычниками, с которыми церковь и государство, в конце концов, справилось, куда более сложным делом было выкорчевывание пережитков язычества у вроде бы вполне христианского населения. Обряды, амулеты, жертвы предкам, праздники, связанные с силами природы.

На тот момент, понимая шаткость и непрочность христианской веры, и наоборот, силу многих языческих традиций и князья, и церковь старались бороться с язычеством без излишней жестокости, карая казнями только непосредственных зачинщиков мятежей.

На ранних этапах тактика убеждения нестойких христиан преобладала над тактикой чистого насилия. Под убеждением понималось не перевоспитание волхвов, конечно, а демонстрация ложности их взглядов и призывов. Так в 1071 году в Новгороде ходил волхв и смущал народ, пророчествовал, выдавая себя за бога. Призывал к разгрому церквей, убивать священников. Епископ новгородский поступил не слишком мудро, призвав верных Христу идти к нему, а прочих – к волхву. Последних оказалось немало, и над епископом и его сторонниками нависла серьезная опасность.

В вопросах борьбы с язычеством и его следами церковь и князья обращались к опыту византийского права, но полное копирование было невозможно. Византийские нормы весьма жестко наказывали язычников. Для условий Руси того времени это было неприемлемо. Все юридические государственные акты, начиная с устава Владимира Святого и до XIII века: княжеские уставы, кормчие книги – содержат статьи, направленные против язычества.

В законодательных актах того времени кары за языческие обряды относительно мягкие, чаще всего сводившиеся к духовному наказанию – епитимье и денежным штрафам. Иногда применялись телесные наказания, например, за колдовство. Позже, уже в период развитого средневековья, законы ужесточаются, и довольно часто применяется смертная казнь, к примеру, за то же колдовство или ереси.

Об этом же говорит и архиепископ Макарий (Булгаков), автор многотомной «Истории Русской Церкви», он признаёт, что «многие из христиан практически оставались язычниками: исполняли внешние обряды святой церкви, но сохраняли обычаи и суеверия своих отцов». Также академик Виктор Николаевич Лазарев говорил, что: «Византийский вклад лег на мощный пласт языческой культуры».

Согласились ли наши предки с крещением Руси? Скорее нет, чем да. Ведь мы же сами знаем кучу забавных и интересных вещей о язычестве в нашей современной жизни: бьем тарелки на свадьбах на счастье, считаем, что нельзя здороваться или что-то передавать через порог, часто в новый дом первой впускаем кошку, завязываем красную нить на запястье, плюём налево и направо и при всяком удобном случае сыплем пословицами.

Чтобы понять насколько глубоко проникло язычество в нашу жизнь, нужно непременно обратиться к истории средневекового Новгорода. Во-первых, потому, что Новгород, хотя и не был типичным русским городом и стоял немного особняком, представлял собой, тем не менее пример высокоразвитого центра. А, во-вторых, потому что в связи с удачными раскопками на его территории, мы получили из самой древности вполне достоверную информацию о жизни славян, это один из самых больших исторических источников древней Руси.

Важным индикатором смешения традиций можно назвать жезлы. Древнейшие жезлы, атрибут Перуна, языческой эпохи завершались головой человека. С введением христианства на их месте появились головы орлов, уток, собак, лосей. На рубеже XII-XIII вв. происходит окончательное изменение формы: жезлы завершаются лишь крупным шаром с геометрической нарезкой. А в XVI в. вновь появляются бородатые человеческие головы. Кроме того, тогда же наблюдаются проявления антиклерикальных воззрений и даже возврат к языческим представлениям. Это XVI в.

При этом русская деревня еще долго-долго после этого была языческой. В материалах сельских курганов этого времени очень мало предметов, связанных с христианством. Зато многочисленны украшения, обусловленные языческой символикой. Особый интерес представляют привеси-амулеты. Они связаны с заклинательной магией. Привески в виде стилизованных птиц и животных. Изображение зубов, когтей хищников служили для ограждения от зла. Амулеты-гребни являлись оберегами от болезней и нередко носились на груди вместе с освященным крестиком.

1. ХРОНОГРАФ, век XVII

2. Крянев Ю.В., Павлов Т.И. Двоеверие на Руси. М.: Политиздат, 1988.

3. Балакина Т.И. Мировая художественная культура. Россия IX-XIX вв., 1997.

4. Рыбаков Б.А. Культура средневекового Новгорода.