утомление в спортивной тренировке

Физиологические основы утомления спортсменов.

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

детско-юношеская спортивная школа г. Амурска

Амурского муниципального района Хабаровского края

Тема: «Физиологические основы утомления спортсменов»

Выполнил: старший тренер-преподаватель

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УТОМЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ

Теоретическое и практическое значение проблемы утомления определяется тем, что ее закономерности являются физиологической основой работоспособности человека и научной организации труда. Это прежде всего предполагает приведение условий труда человека в соответствие с его психофизиологическими возможностями.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ УТОМЛЕНИЯ

Утомление является важнейшей проблемой физиологии спорта и одним из наиболее актуальных вопросов медико-биологической оценки тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов. Знание механизмов утомления и стадий его развития позволяет правильно оценить функциональное состояние и работоспособность спортсменов и должно учитываться при разработке мероприятий, направленных на сохранение здоровья и достижение высоких спортивных результатов.

К настоящему времени имеется около 100 определений понятия утомления и ряд теорий его происхождения. Обилие формулировок само по себе указывает на еще недостаточное знание этого сложного явления и его механизмов. С физиологической точки зрения утомление является функциональным состоянием организма, вызванным умственной или физической работой, при котором могут наблюдаться временное снижение работоспособности, изменение функций организма и появление субъективного ощущения усталости (, 1978). Исходя из этого, принято выделять два основных вида утомления — физическое и умственное, хотя такое деление достаточно условно.

Таким образом, главным и объективным признаком утомления человека является снижение его работоспособности. Однако понижение работоспособности не всегда является симптомом утомления.

Работоспособность может снизиться вследствие пребывания человека в неблагоприятных условиях (высокая температура и влажность воздуха, пониженное парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе и др.). С другой стороны, длительная работа с умеренным напряжением может протекать на фоне выраженного утомления, но без снижения производительности. Следовательно, снижение работоспособности является признаком утомления только тогда, когда известно, что оно наступило вследствие конкретно выполненной физической

или умственной работы. При утомлении работоспособность снижается временно, она быстро восстанавливается при ежедневном обычном отдыхе. Состояние утомления имеет свою динамику — усиливается во время работы и уменьшается в процессе отдыха (активного, пассивного и сна). Утомление можно рассматривать как естественное нормальное функциональное состояние организма в процессе труда.

Другим важным критерием оценки утомления является изменение функций организма в период работы. При этом в зависимости от степени утомления функциональные сдвиги могут носить различный характер. В начальной стадии утомления клинико-физиологические и психофизиологические показатели отличаются неустойчивостью и разнонаправленным характером изменений, однако их колебания, как правило, не выходят за пределы физиологических нормативов. При хроническом утомлении, и особенно переутомлении, имеет место однонаправленное значительное ухудшение всех функциональных показателей организма с одновременным снижением уровня профессиональной деятельности человека (, 1978,1990).

Процесс утомления характеризуется и еще одним признаком — субъективным симптомом, усталостью (тяжесть в голове, конечностях, общая слабость, разбитость, вялость,

недомогание, трудность выполнения работы и т. д.). Ощущая усталость, человека снижает темп работы или вовсе ее прекращает. Этим самым предотвращается «функциональное истощение» корковых клеток и обеспечивается возможность быстрого восстановления работоспособности человека. Автор считал ощущение усталости одним из наиболее чувствительных показателей утомления.

Однако выраженность усталости не всегда соответствует степени утомления, т. е. объективным прямым и косвенным показателям работоспособности. В основе этого несоответствия в первую очередь лежит разная эмоциональная настройка работающего на выполняемую работу. При выполнении приятной или социально-значимой работы, при высокой мотивации работающего, усталость не возникает у него в течение длительного времени. Наоборот, при бесцельной, неинтересной работе усталость может возникнуть, когда объективно утомление или вовсе еще не наступило, или выраженность его далеко не соответствует степени усталости.

Следовательно, один и тот же признак утомления является информативным только в конкретных условиях деятельности и при определенном состоянии организма. Поэтому для констатации утомления в каждом виде работы целесообразно использовать особый набор прямых и косвенных показателей, адекватный для данного вида труда.

Настойчивые попытки многих исследователей проникнуть в тайны физиологических механизмов состояния утомления привели к накоплению обширного экспериментального материала. На основе этих данных было создано много гипотез и теорий, но в настоящее время в качестве самостоятельных они могут выступать только в историческом аспекте. К их числу следует отнести теорию истощения энергетических ресурсов в мышцах Шиффа (1868), теорию засорения мышц продуктами обмена Пфлюгера (1872), теорию отравления метаболитами Вейхарда (1902) и теорию задушения (вследствие недостатка кислорода) Ферворна (1903). Все эти так называемые локально-гуморальные теории не полностью вскрывают механизмы утомления, так как в качестве его основной причины рассматривают лишь местные изменения в мышечной ткани и частные сдвиги принимаются за общие процессы. Однако каждая из этих теорий правильно отражала одну из многих сторон сложного процесса утомления.

Наиболее распространенная в нашей стране центрально-нервная теория утомления, сформулированная в 1903 году, связывает возникновение утомления только с деятельностью нервной системы, в частности, коры больших полушарий. При этом предполагалось, что основой механизма утомления является ослабление основных нервных процессов в коре головного мозга, нарушение их уравновешенности с относительным преобладанием процесса возбуждения над более ослабленным процессом внутреннего торможения и развитием охранительного торможения.

Однако современные электрофизиологические и биохимические методы исследования и полученные на их основе экспериментальные данные не позволяют свести причины утомления к изменениям в каком-то одном органе или системе органов, в том числе нервной системе. Следовательно, приписывать возникновение первичного утомления какой-либо одной системе неправомерно. В зависимости от состояния функций организма и характера деятельности человека первичное возникновение утомления вариативно и может наблюдаться в различных органах и системах организма.

Мышечная работа связана с вовлечением в деятельность многих органов и формированием в организме специальной функциональной системы адаптации, обеспечивающей конкретную деятельность человека. Поэтому на снижение работоспособности влияет возникновение функциональных изменений не только в нервной системе, но и в других рабочих звеньях —

скелетных мышцах, органах дыхания, кровообращения, системе крови, железах внутренней секреции и др. Таким образом, согласно современным представлениям о физическом утомлении, оно связано, во-первых, с развитием функциональных изменений во многих органах и системах, во-вторых, с различным сочетанием деятельности органов и систем, ухудшение функций которых наблюдается при том или ином виде физических упражнений. Поэтому создание общей теории о физиологических механизмах утомления не может основываться на отдельных системах организма и должно учитывать все многообразие и вариативность характера сдвигов функций, обуславливающих ту или иную деятельность человека. В зависимости от характера работы, ее напряженности и продолжительности ведущая роль в развитии утомления может принадлежать различным функциональным системам.

Итак, утомление является нормальной физиологической реакцией организма на работу. С одной стороны, оно служит очень важным для работающего человека фактором, так как препятствует крайнему истощению организма, переходу его в патологическое состояние, являясь сигналом необходимости прекратить работу и перейти к отдыху. Наряду с этим, утомление играет существенную роль, способствуя тренировке функций организма, их совершенствованию и развитию. С другой стороны, утомление ведет к снижению работоспособности спортсменов, к неэкономичному расходованию энергии и уменьшению функциональных резервов организма. Эта сторона утомления является невыгодной, нарушающей длительное выполнение спортивных нагрузок.

Утомление и утомляемость

Источник:

Учебное пособие для ВУЗов «Спортивная физиология».

Автор: И.И. Земцова Изд.: Олимпийская лит-ра, 2010 год.

Содержание

Определение состояния утомления [ править | править код ]

Утомление — это состояние, возникающее в результате интенсивной или продолжительной работы и сопровождающееся снижением физической работоспособности. Оно является не результатом истощения организма, а сигналом о возможности существенных биохимических и функциональных изменений, вследствие которых автоматически снижается работоспособность и предотвращаются чрезмерные сдвиги.

В зависимости от преобладания содержания работы — умственной или физической — речь идет об умственном или физическом утомлении. Различают также острое и хроническое, общее и локальное, скрытое (компенсируемое) и явное (не компенсируемое) утомление (Втмор, Косттл, 2003; Гордон, 1999; Ключевые факторы адаптации. 1996; Мищенко В. С., 1990; Моногаров, 1986; Платонов, Булатова, 1995; Viru, 1995).

Острое утомление наступает во время относительно кратковременной работы, когда ее интенсивность не соответствует уровню физической подготовленности. Оно проявляется в резком снижении сердечной продуктивности (сердечная недостаточность), расстройстве регуляторных влияний со стороны ЦНС и эндокринной системы, увеличении потоотделения, нарушении водно-солевого баланса.

Хроническое утомление является результатом невосстановления после работы. Теряется способность к усвоению новых двигательных навыков, снижаются работоспособность, естественная устойчивость к заболеваниям, аппетит, нарушается сон и т. д.

Общее утомление (вовлечены большие мышечные группы) связано с нарушением регуляторных функций со стороны ЦНС, координации двигательной и регуляторной функций. Общее утомление сопровождается расстройством вегетативных функций: неадекватным нагрузке ростом ЧСС, падением пулы сового давления, уменьшением ЛВ. Субъективно оно ощущается как резкое обессиление, усиленное сердцебиение, невозможность продолжать работу.

Локальное утомление (нагрузка отдельных мышечных групп) связано не столько с центральным аппаратом управления, сколько с местными структурными элементами регуляции движений: терминалями двигательных нервов, нервно-мышечными синапсами. В пресинаптической мембране уменьшается количество ацетилхолина, вследствие чего падает потенциал действия постсинаптической мембраны. Возникает частичное блокирование эфферентного сигнала, передаваемого на мышцу. Сократительная функция мышцы ухудшается.

В скрытой (компенсируемой) фазе утомления сохраняется высокая работоспособность, поддерживаемая волевыми усилиями. Но экономичность работы падает. Продолжение ее сопровождается возникновением некомпенсированного (явного) утомления, что сопровождается снижением работоспособности при угнетении функций внутренних органов и двигательного аппарата. Угнетается функция надпочечников, снижается активность дыхательных ферментов, накапливаются недоокисленные продукты обмена веществ, снижается резервная щелочность. При резком падении работоспособности, когда физически невозможно поддерживать работу, спортсмен отказывается от ее выполнения.

Физическая природа утомления сложна. Многочисленные факты свидетельствуют, что основным процессом, ведущим к возникновению утомления, является постепенное угнетение деятельности ЦНС и развитие торможения. Оно обусловлено нарушением проведения импульсов через синапсы. Таким образом, торможение, возникшее в случае утомления, играет защитную роль, охраняя нервные клетки от истощения. Развитию утомления способствует также недостаток кислорода, накопление продуктов обмена, потеря энергетических ресурсов и др. Изменение внутриклеточного метаболизма снижает возбудимость и лабильность нервных клеток, что ведет к развитию торможения (Втмор, Косттл, 2003; Спортивная медицина. Практические. 2003).

Начало утомления характеризуется изменением привычного стереотипа движений. Например, атлет, бегущий с обычной длиной и частотой шагов, в случае утомления может некоторое время поддерживать высокую скорость путем увеличения частоты шагов и уменьшения их длины. Однако это будет продолжаться недолго. С развитием утомления неизбежно уменьшается частота шагов и снижается скорость.

Во время циклической работы максимальной интенсивности основное значение в развитии утомления имеют уменьшение подвижности нервных процессов и развитие торможения в нервных центрах. Это — результат сильного возбуждения под влиянием высокого ритма и темпа афферентных импульсов, поступающих от работающих мышц. Определенное значение в развитии утомления во время работы такой интенсивности имеет истощение запасов фосфагенов и накопление молочной кислоты.

Во время циклической работы субмаксимальной интенсивности физиологические причины возникновения утомления более разнообразны: накопление молочной кислоты, постепенное угнетение деятельности нервных центров вследствие высокого темпа работы, резкий недостаток кислорода (предельные значения), истощение макроэргов и др. (Лактатный порог и. 1997; Мохан, Глессон, Грингафор, 2001; Фомин, Вавилов, 1991).

Во время циклической работы большой интенсивности главной причиной утомления является относительная гипоксия мышечной ткани, а также постепенное накопление молочной кислоты и ее угнетающее влияние на аэробный метаболизм и процессы нервной регуляции двигательной функции. Возможности кислородтранспортной системы являются фактором, лимитирующим работоспособность в условиях предельного V02, и потому организм часть энергии образует в процессе анаэробного расщепления глюкозы — гликолиза. Определенную роль в угнетении нервных центров при выполнении бега на длинные дистанции играет однообразное влияние на нервные клетки афферентных импульсов, периодически поступающих от работающих мышц.

Во время циклической работы умеренной интенсивности на первое место в развитии утомления выходит истощение энергетических ресурсов — главным образом гликогена — в работающих мышцах и печени. Определенную роль играет возникновение утомления под влиянием многократного однообразного раздражения нервных центров афферентными импульсами, поступающими от мышц. Значительное потоотделение, ведущее к дегидратации организма, и потеря минеральных веществ также способствуют развитию утомления во время работы умеренной интенсивности.

Основную роль в развитии утомления при ациклической работе играет изменение функционального состояния нервных центров. Во время спортивных игр, например, снижаются подвижность нервных процессов и возможности вегетативных систем, а также накапливается КД. Во время силовых и скоростно-силовых упражнений снижается мобилизационная возможность нервных центров — способность развивать максимальную деятельность за короткое время. При статических усилиях основной причиной утомления является развитие запредельного торможения в нервных центрах под влиянием мощного потока афферентных импульсов, поступающих от напряженных мышц.

Классификация видов утомления (Волков В.М., 1977)

Классификация проявлений утомлений

| Виды | Проявление утомления | Состояние спортсмена |

|---|---|---|

| Лёгкое | Состояние, которое развивается даже после незначительной по объему и интенсивности мышечной работы. | Оно проявляется в виде усталости. Работоспособность при этой форме утомления, как правило, не снижается |

| Острое | Состояние, которое развивается при предельной однократной физической нагрузке | Отмечается слабость, резко снижается работоспособность и мышечная сила, появляются атипические реакции сердечно-сосудистой системы на функциональные пробы. Бледность лица. Тахикардия. Повышение максимального АД на 40-60 мм рт. ст., резкое снижение минимального АД, на ЭКГ нарушение обменных процессов сердца, повышение общего лейкоцитоза крови, иногда белок в моче |

| Перенапряжение | Остро развивающееся состояние после выполнения однократной предельной тренировочной или соревновательной нагрузки на фоне сниженного функционального состояния организма | Общая слабость, вялость, головокружение, иногда обморочное состояние, нарушение координации движений, сердцебиение, изменение АД. Нарушение ритма сердца, увеличение печени (болевой печеночный синдром), атипическая реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку. Эта форма длится от несколько дней до нескольких недель. |

| Перетренированность | Состояние, которое развивается у спортсменов при неправильно построенном режиме тренировок и отдыха (физическая перегрузка, однообразие средств и методов тренировки, нарушение принципа постепенности увеличения нагрузок, недостаточный отдых, частые выступления в соревнованиях) | Выраженные нервно-психические сдвиги, ухудшение спортивных результатов, нарушение сердечно-сосудистой и нервной системы снижение сопротивляемости организма к инфекциям |

| Переутомление | Патологическое состояние организма. Оно чаще всего проявляется в виде невроза, наблюдается, как правило, у спортсменов с неустойчивой нервной системой, эмоционально впечатлительных, при чрезмерных физических нагрузках | Проявления похожи на свойственные перетренировке, но более четко выражены. Спортсмены апатичны, их не интересуют результаты участия в соревнованиях, у них нарушен сон, появляются боли в сердце, расстройство пищеварения, половой функции, тремор пальцев рук |

Определение состояния утомления во время работы на велоэргометре в заданном темпе [ править | править код ]

Из числа студентов выбирают одного-двух испытуемых (желательно тренированных велосипедистов), регистратора темпа движений, двух секретарей для ведения протокола результатов опыта.

Каждый испытуемый после предварительного инструктажа по очереди выполняет такие виды нагрузок на велоэргометре:

Работа прекращается в случае снижения темпа движений.

В процессе выполнения нагрузки ведут запись количества оборотов педалей только за каждые 10 с из трех 10-секундных периодов работы в максимальном темпе.

Все полученные цифровые данные вносят в таблицу, делают выводы.

Таблица — Результаты 10-секундных «ускорений» на велоэргометре в максимальном темпе

Количество оборотов за 10 с

До основной работы

На фоне основной работы (70 % максимальной)

Утомление при физических нагрузках

Утомление – это временное снижение работоспособности, вызванное глубокими биохимическими, функциональными, структурными сдвигами, возникающими в ходе выполнения физической работы, которое проявляется в субъективном ощущении усталости. В состоянии утомления человек не способен поддерживать требуемый уровень интенсивности и (или) качества (техники выполнения) работы или вынужден отказаться от ее продолжения.

С биологической точки зрения утомление – это защитная реакция, предупреждающая нарастание физиологических изменений в организме, которые могут стать опасными для здоровья или жизни.

Механизмы развития утомления многообразны и зависят в первую очередь от характера выполняемой работы, ее интенсивности и продолжительности, а также от уровня подготовленности спортсмена. Но в каждом конкретном случае могут выделяться ведущие механизмы утомления, приводящие к снижению работоспособности.

При выполнении разных упражнений причины утомления неодинаковы. Рассмотрение основных причин утомления связано с двумя основными понятиями:

Три основные системы где локализуется утомление

Механизмы утомления

Развитие охранительного (запредельного) торможения

При возникновении в организме во время мышечной работы биохимических и функциональных сдвигов с различных рецепторов (хеморецепторов, осморецепторов, проприорецепторов и др.) в ЦНС по афферентным (чувствительным) нервам поступают соответствующие сигналы. При достижении значительной глубины этих сдвигов в головном мозге формируется охранительное торможение, распространяющееся на двигательные центры, иннервирующие скелетные мышцы. В результате в мотонейронах уменьшается выработка двигательных импульсов, что в итоге приводит к снижению физической работоспособности.

Субъективно охранительное торможение воспринимается как чувство усталости. Усталость снижается за счет эмоций, действия кофеина или природных адаптогенов. При действии седативных средств, в том числе препаратов брома охранительное торможение возникает раньше, что приводит к ограничению работоспособности.

Нарушение функции вегетативных и регуляторных систем

Утомление может быть связано с изменениями в деятельности вегетативной нервной системы и желез внутренней секреции. Роль, последних особенно велика при длительных упражнениях (А. А. Виру). Изменения в деятельности этих систем могут вести к нарушениям в регуляции вегетативных функций, энергетического обеспечения мышечной деятельности и т. д.

При выполнении особенно продолжительной физической работы, возможно снижение функции надпочечников. В результате уменьшается выделение в кровь таких гормонов как адреналина, кортикостероидов, вызавающих в организме сдвиги благоприятные для функционирования мышц.

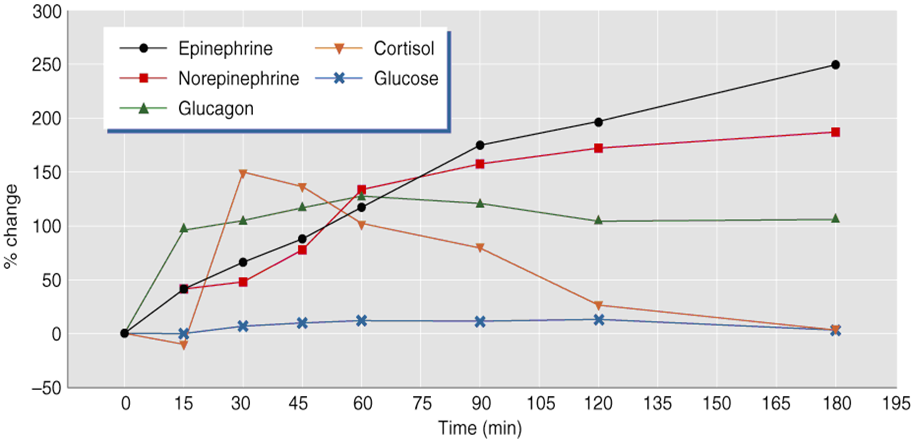

Рис. 1. Гормоны в крови при нагрузке 65% от МПК

Снижение функциональной активности печени также способствует развитию утомления, поскольку во время мышечной работы в печени протекают такие важные процессы как гликогенез, бета–окисление жирных кислот, кетогенез, глюконеогенез, которые направлены на обеспечение мышц важнейшими источниками энергии: глюкозой и кетоновыми телами. Поэтому для спортивной практики используют гепатопротекторы для улучшение обменных процессов в печени.

Таблица 1. Внешние признаки утомления при физических напряжениях

| Признаки | Небольшое физическое утомление | Значительное утомление (острое переутомление I степени) | Резкое переутомление (острое переутомление II степени) |

| Дыхание | Учащенное (до 22-26/мин на равнине и до 3-6/мин на подъеме) | Учащенное (38-46/мин), поверхностное | Резкое (более 50-60/мин), учащенное, через рот, переходящее в отдельные вдохи, сменяющееся беспорядочным дыханием |

| Движение | Бодрая походка | Неуверенный шаг, легкое покачивание, отставание на марше | Резкие покачивания, появление некоординированных движений, отказ от дальнейшего движения |

| Общий вид, ощущения | Обычный | Усталое выражение лица, нарушение осанки (сутулость, опущенные плечи), снижение интереса к окружающему | Изможденное выражение лица, резкое нарушение осанки («вот-вот упадет»), апатия, жалобы на резкую слабость (до прострации), сильное сердцебиение, головная боль, жжение в груди, тошнота, рвота |

| Мимика | Спокойная | Напряженная | Искаженная |

| Внимание | Хорошее, безошибочное выполнение указаний | Неточное выполнение команд, ошибки при перемене направления | Замедленное, неправильное выполнение команд; воспринимается только громкая команда |

| Пульс | 110—150 уд/мин | 160—180 уд/мин | 180-200 уд/мин и более |

Исчерпание энергетических резервов и потеря жидкости

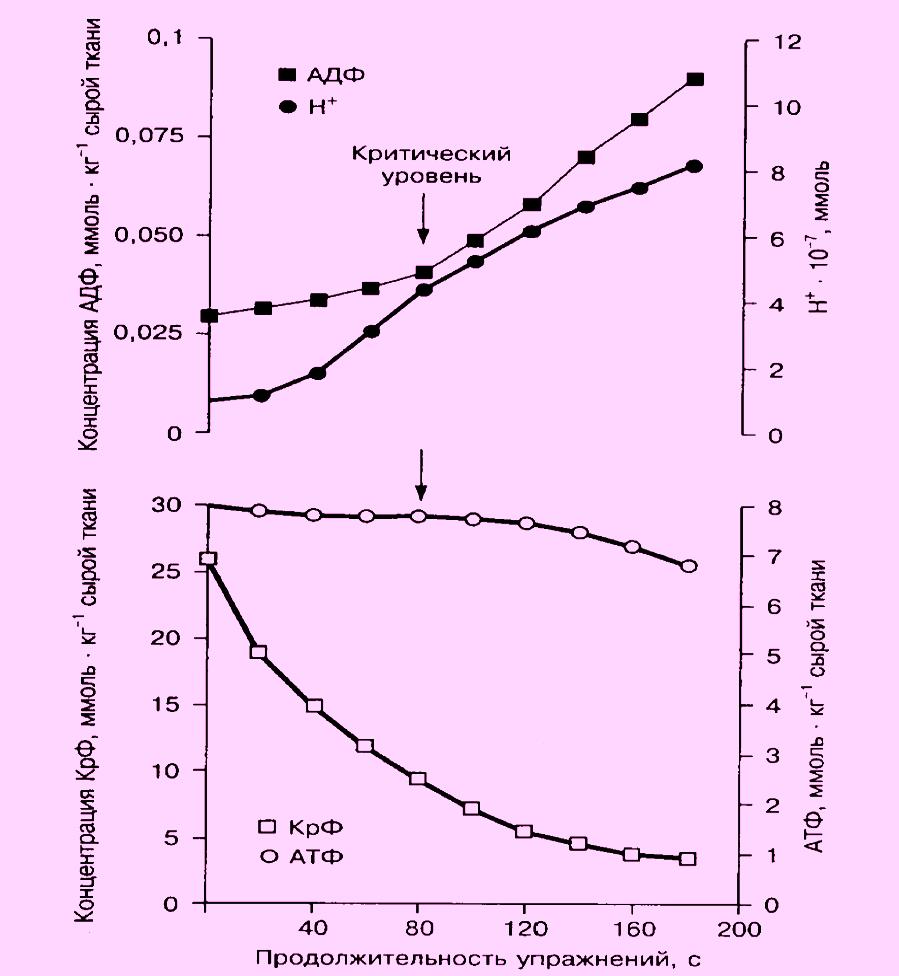

Рис. 2. Динамика АТФ, АДФ и креатинфосфата при работе

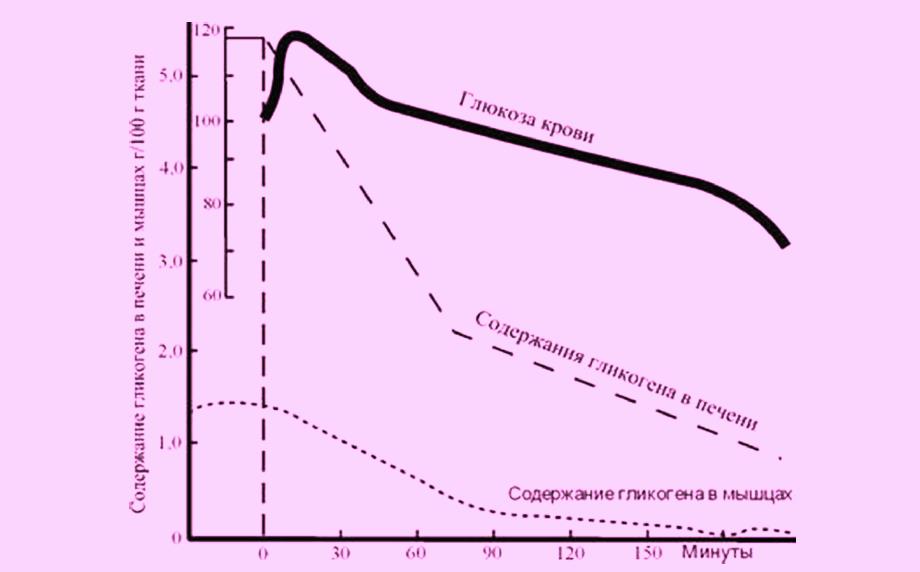

Рис. 3. Схема изменения содержания глюкозы в крови и гликогена в печени и скелетных мышцах во время длительной работы

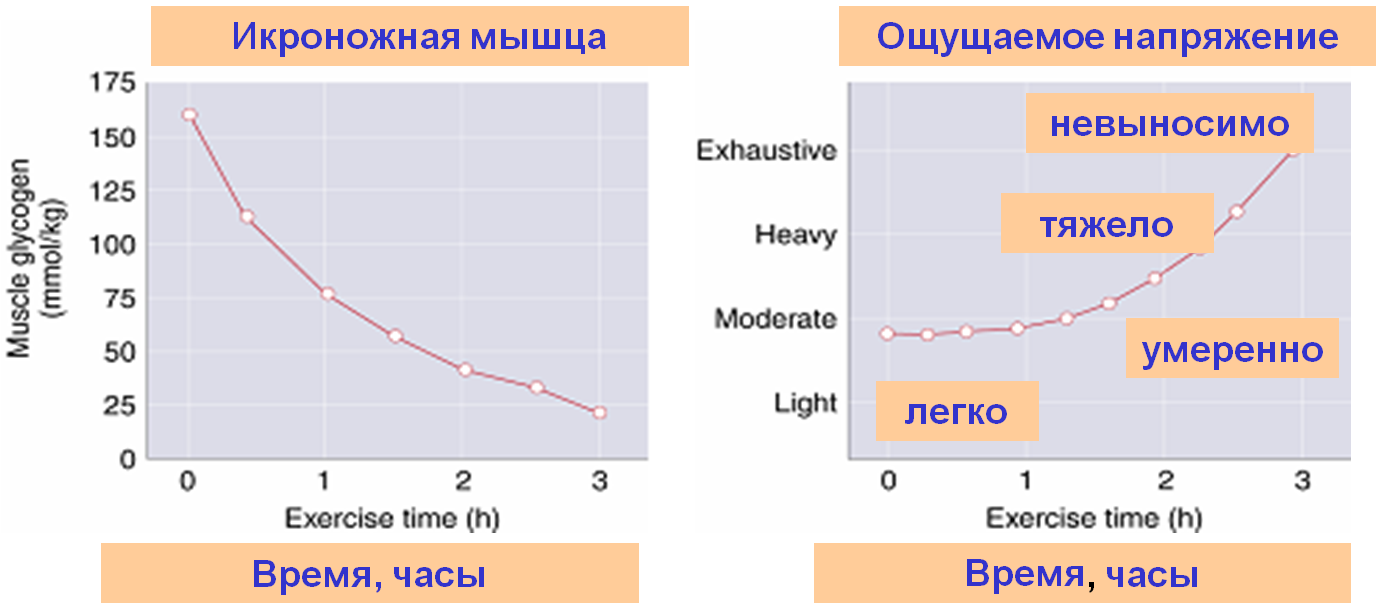

Рис. 4. Расход гликогена в мышце при длительной нагрузке и субъективное ощущение тяжести нагрузки

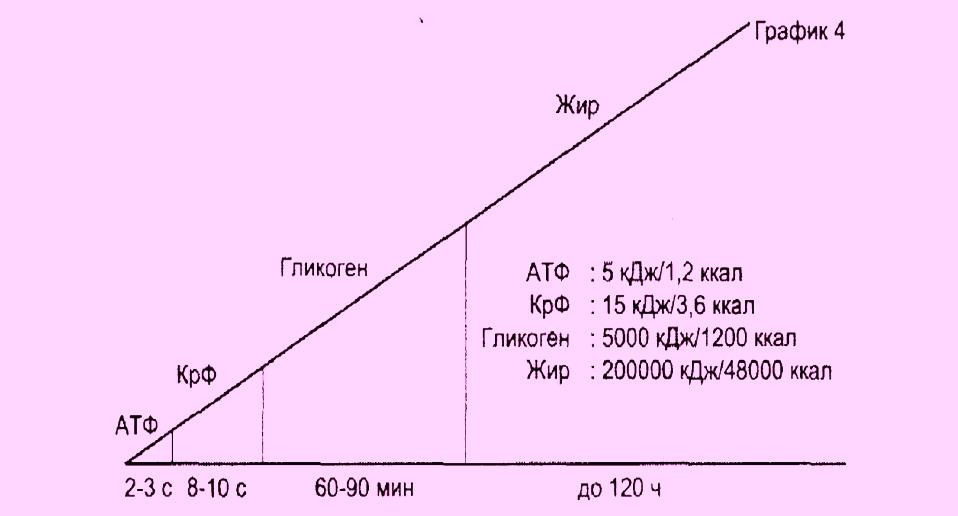

Рис. 5. Энергетическая емкость различных источников

Исчерпание энергетических субстратов, ведет к снижению выработки АТФ и снижению баланса АТФ/АДФ. Снижение этого показателя в нервной системе приводит к нарушению формирования и передачи нервных импульсов, в.т.ч. управляющих скелетной мускулатурой. Такое нарушение в функционировании НС является одним из механизмов развития охранительного торможения.

Снижение скорости синтеза АТФ в клетках скелетных мышц и миокарда нарушает сократительную функцию миофибрилл, следствием чего становится снижение мощности выполняемой работы.

Для поддержания энергетических ресурсов при выполнении продолжительной работы (лыжные гонки, марафон и др. шоссейные велогонки) организуется питание на дистанции.

Обильное потоотделение во время длительных спортивных упражнений сопровождается значительной потерей хлоридов и изменением количественного соотношения ионов натрия, калия и кальция, хлора и фосфора в крови и тканях тела, что так же ведет к понижению работоспособности.

Утомление при длительной работе в условиях высокой температуры и высокой влажности окружающей среды может усиливаться в результате перегревания. Это нарушает деятельность центральной нервной системы и может привести к тепловому удару (головная боль, помутнение сознания, а также в тяжелых случаях потеря его).

Фактором, способствующим развитию утомления, является и охлаждение организма.

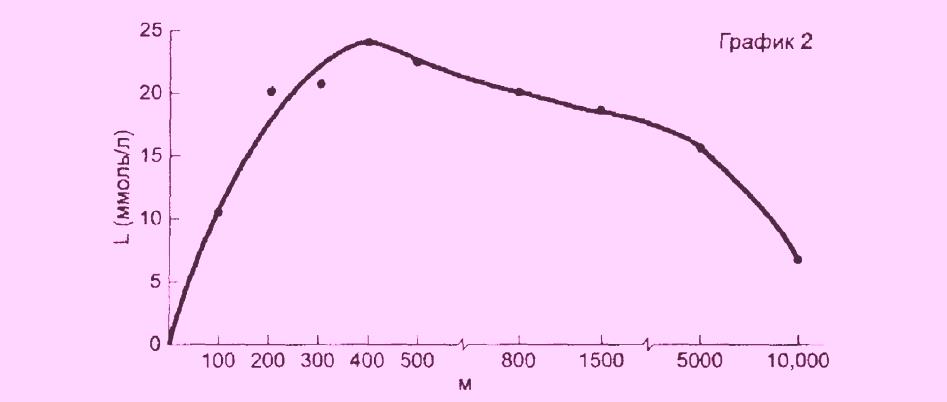

Образование и накопление в организме лактата

Молочная кислота в наибольших количествах в организме образуется при выполнении нагрузок субмаксимальной мощности, что существенно влияет на функционирование мышечных клеток.

В условиях повышенной кислотности снижается сократительная способность белков, участвующих в мышечной деятельности. Снижается активность белков-ферментов АТФ-азная активность миозина и активность кальциевой АТФ-азы (кальциевый насос). Изменяются свойства мембранных белков, что приводит к повышению проницаемости биологических мембран.

Лактат приводит к набуханию мышечных клеток, вследствие поступления в них воды что снижает сократительные возможности мышц.

Предполагается, что лактат связывает часть ионов Са и тем самым ухудшает управление процессами сокращения и расслабления мышц, что особенно сказывается на скоростных свойствах мышц.

Рис. 6. Динамика лактата в зависимости от продолжительности Nmx

Таблица 2. Подключение различных механизмов энергообеспечения в зависимости от продолжительности нагрузки максимальной мощности

| Продолжительность нагрузки | Механизмы энергообеспечения | Источники энергии | Примечания |

| 1-5 с | Анаэробный алактатный (фосфатный) | АТФ | |

| 6-8 с | Анаэробный алактатный (фосфатный) | АТФ + КрФ | |

| 9-45 с | Анаэробный алактатный (фосфатный) + анаэробный лактатный (лактатный) | АТФ, КрФ + гликоген | Большая выработка лактата |

| 45-120 с | Анаэробный лактатный (лактатный) | Гликоген | По мере увеличения продолжительности нагрузки выработка лактата снижается |

| 120-240 с | Аэробный (кислородный) + анаэробный лактатный (лактатный) | Гликоген | |

| 240-600 с | Аэробный | Гликоген + жирные кислоты | Чем больше доля участия жирных кислот в энергообеспечении нагрузки, тем больше ее продолжительность |

Микроповреждение мышц

Периферическое утомление может быть обусловлено не только метаболическими факторами, но и микроповреждениями мышечных волокон вследствие частых сильных сокращений.

Важно. Полагают, что такие микроповреждения приводят к послетренировочной миалгии — «крипатуре».

Эксцентрические мышечные сокращения приводят к более выраженным микроповреждениям чем концентрические или изометрические.

Определенный вклад в микроповреждении мышц при длительной эксцентрической нагрузке (например бег на длинные дистанции) могут вносить другие факторы:

Незначительная часть О2, поступающего в организм из воздуха, превращается в активные формы, называемые свободными радикалами. Свободные радикалы, обладая высокой химической активностью, вызывают окисление белков, липидов и нуклеиновых кислот.

Чаще всего окислению подвергается, липидный слой биологических мембран. Такое окисление называется перекисным окислением липидов (ПОЛ). Предполагают, что к повышению скорости свободно-радикального окисления приводит ацидоз и стрессорные гормоны. Чрезмерная активация ПОЛ негативно влияет на мышечную деятельность.

Так повышаемая проницаемость мембран нервных волокон и саркоплазматического ретикулума миоцитов затрудняет передачу двигательных нервных импульсов и снижает сократительные способности мышцы. Повреждение клеточных цистерн, содержащих ионы кальция, приводит к нарушению функции кальциевого насоса и ухудшения расслабляющих свойств мышц. При повреждении митохондральных мембран снижается эффективность тканевого дыхания.