учение о тектонике литосферных плит разрабатывали ученые

Теория тектоники плит: выяснилось, как на самом деле устроена поверхность Земли

Ранее считалось, что поверхность Земли статичная и жесткая. Однако появившаяся теория тектоники плит изменила все понимание почвенного образования. Она указывает на постоянное движение поверхности планеты. И доказательством тому служат землетрясения, извержения вулканов, образование гор и вулканических бассейнов. Что об этом известно?

Читайте «Хайтек» в

Из чего состоит поверхность Земли?

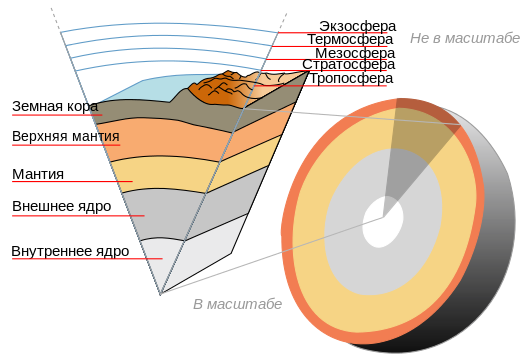

Недра Земли можно делить на слои по их механическим (в частности реологическим) или химическим свойствам. По механическим свойствам выделяют литосферу, астеносферу, мезосферу, внешнее ядро и внутреннее ядро. По химическим свойствам Землю можно разделить на земную кору, верхнюю мантию, нижнюю мантию, внешнее ядро и внутреннее ядро.

Центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов. Глубина залегания — 2 900 км.

Мантия Земли простирается до глубины 2 890 км, что делает ее самым толстым слоем Земли. Давление в нижней мантии составляет около 140 ГПа (1,4·10 6 атм).

Мантия состоит из силикатных пород, богатых железом и магнием по отношению к вышележащей коре. Высокие температуры в мантии делают силикатный материал достаточно пластичным, чтобы могла существовать конвекция вещества в мантии, выходящего на поверхность через разломы в тектонических плитах.

Толщина земной коры может быть от 5 до 70 км в глубину от поверхности. Самые тонкие части океанической коры, которые лежат в основе океанических бассейнов (5–10 км), состоят из плотной железо-магниевой силикатной породы, такой как базальт.

В нашем материале речь пойдет в верхней части строения Земли: о литосферных плитах.

Как устроены литосферные плиты?

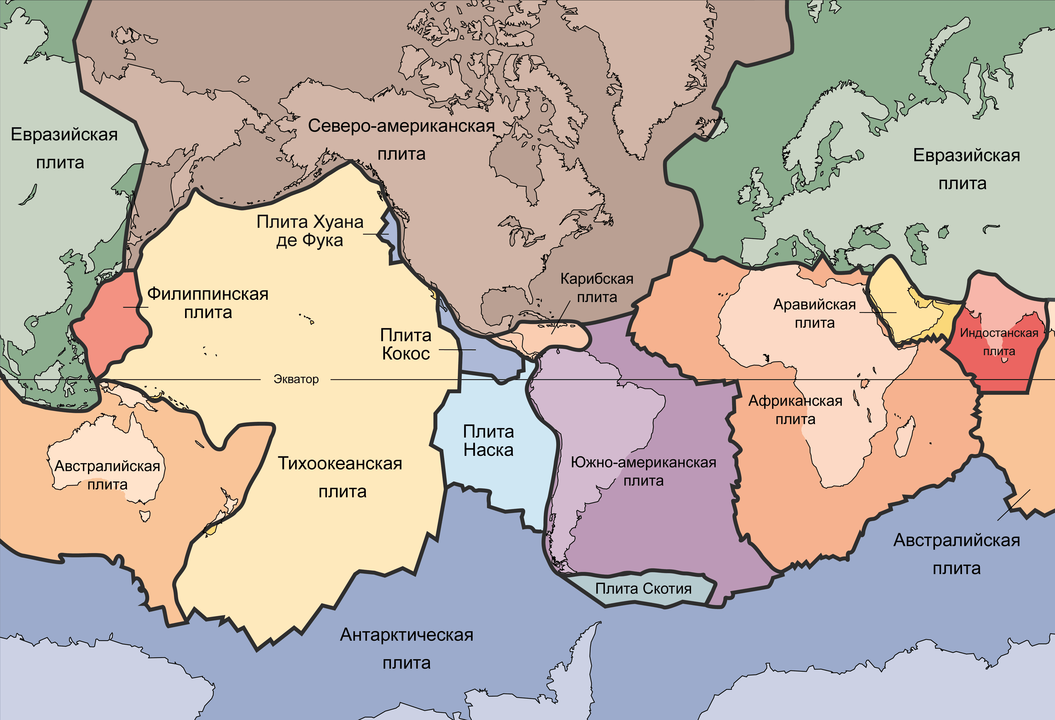

Существует два принципиально разных вида земной коры — кора континентальная и кора океаническая. Некоторые литосферные плиты сложены исключительно океанической корой, другие состоят из блока континентальной коры, впаянного в кору океаническую.

Суммарная мощность (толщина литосферы) океанической литосферы меняется в пределах от 2–3 км в районе рифтовых зон океанов до 80–90 км вблизи континентальных окраин. Толщина континентальной литосферы достигает 200–220 км.

Литосферные плиты постоянно меняют свои очертания, они могут раскалываться в результате рифтинга и спаиваться, образуя единую плиту в результате коллизии. Литосферные плиты также могут тонуть в мантии планеты, достигая глубины внешнего ядра.

С другой стороны, разделение земной коры на плиты неоднозначно, и по мере накопления геологических знаний выделяются новые плиты, а некоторые границы плит признаются несуществующими. Поэтому очертания меняются со временем и в этом смысле. Особенно это касается малых плит, в отношении которых геологами предложено множество кинематических реконструкций, зачастую взаимно исключающих друг друга.

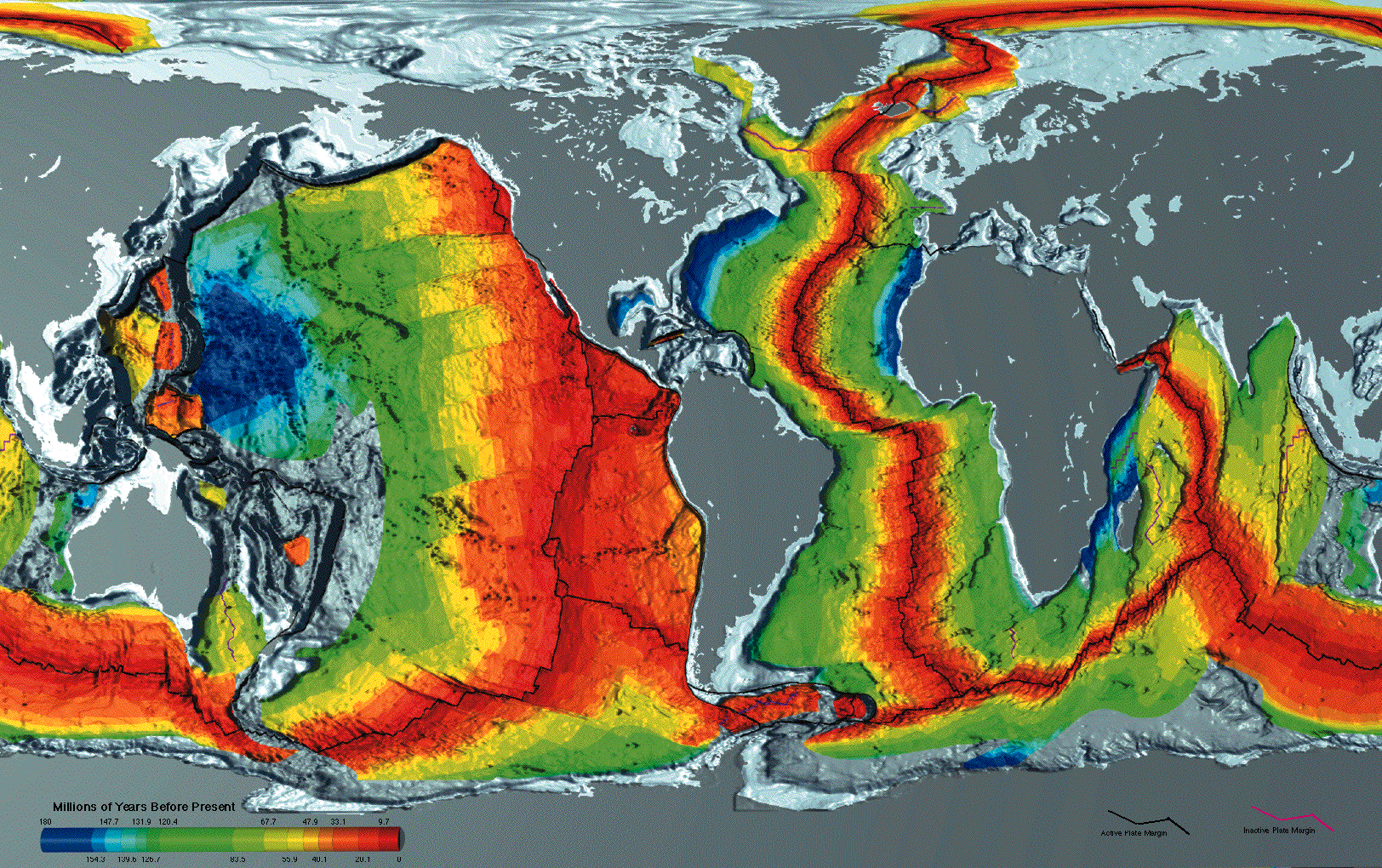

Скорость горизонтального движения литосферных плит в наше время варьируется от 1 до 6 см в год (скорость раздвигания плит — от 2 до 12 см в год). Скорость раздвигания плит от Срединно-Атлантического хребта в северной части его составляет 2,3 см в год, а в южной части — 4 см в год.

Наиболее быстро раздвигаются плиты вблизи Восточно-Тихоокеанского хребта у острова Пасхи — их скорость 18 см в год. Медленнее всего раздвигаются плиты в Аденском заливе и Красном море — со скоростью 1–1,5 см в год.

Типы столкновений литосферных плит:

Граница столкновения проходит между океанической и континентальной плитой. Плита с океанической корой подвигается под континентальную плиту. Примеры столкновения: плита Наска с Южноамериканской плитой и плита Кокос с Североамериканской плитой.

Одна из плит подвигается под другую — ту, на которой находится группа островов. Примеры столкновения: Североамериканская плита с Охотской плитой, с Амурской плитой, с Филиппинской плитой, с Индо-Австралийской плитой; Южноамериканская плита с Карибской плитой.

Тип столкновения, когда ни одна из плит не уступает другой и они обе образуют горы. Примеры: Индостанская плита с Евразийской плитой.

Как двигаются литосферные плиты?

Согласно современному научному подходу к движению плит, земная кора состоит из относительно целостных блоков — литосферных плит, которые находятся в постоянном движении относительно друг друга.

При этом в зонах расширения (срединно-океанических хребтах и континентальных рифтах) в результате спрединга (англ. seafloor spreading — растекание морского дна) образуется новая океаническая кора, а старая поглощается в зонах субдукции.

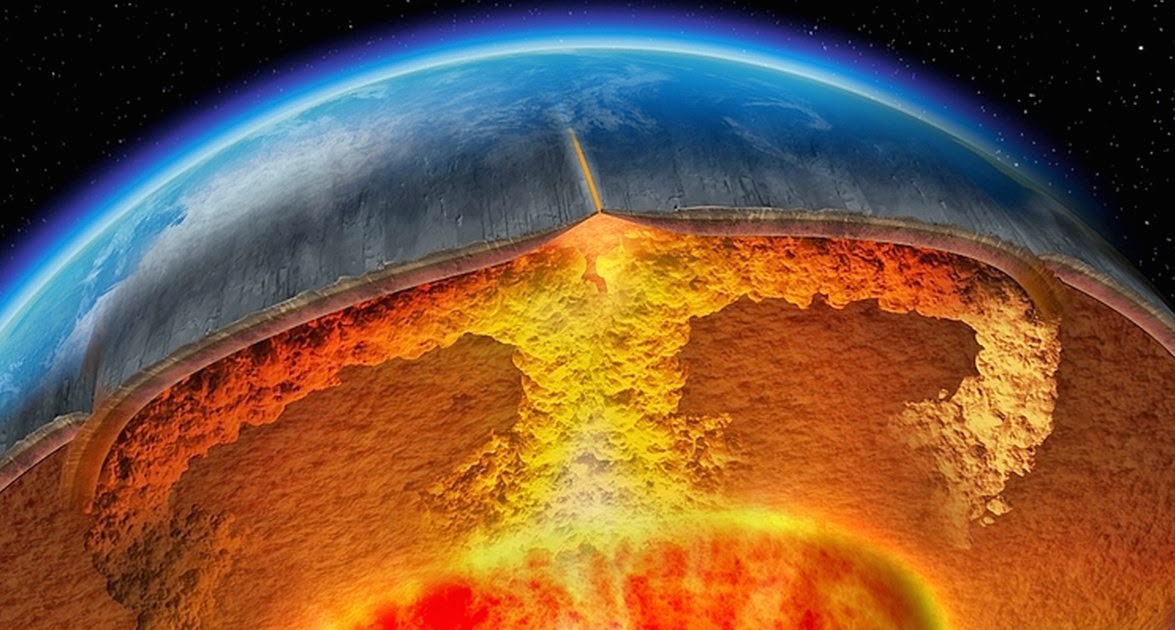

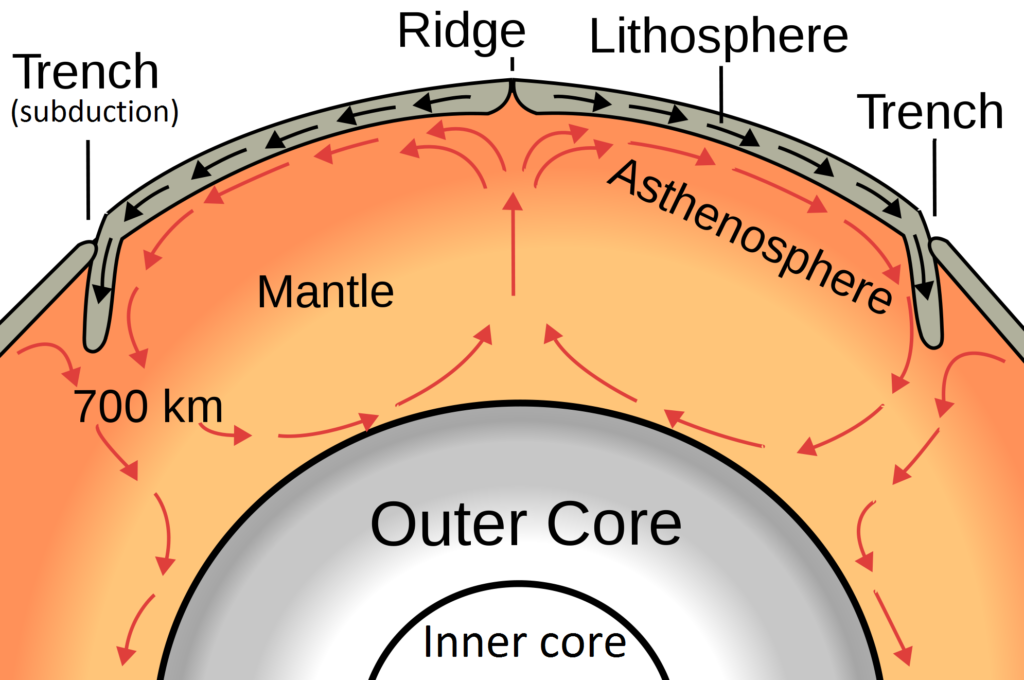

Тепловая конвекция в веществе мантии возникает как эффективный механизм передачи тепловой энергии из ядра Земли и представляет собой конвективные ячейки размером до нескольких тысяч километров. Над восходящими потоками мантийного вещества, то есть горячими и менее плотными, располагаются зоны спрединга океанского дна.

Нисходящие струи остывшего и более плотного мантийного вещества увлекают за собой литосферные плиты в зонах субдукции. Движение плит осуществляется за счет вязкого сцепления вещества верхней мантии, находящегося в конвективном движении, с неровной подошвой литосферы.

Современные движения литосферных плит фиксируются несколькими методами, самыми распространенными из которых являются методы космической геодезии. Современные GPS-приемники способны фиксировать перемещения плит с точностью до долей миллиметра в год.

Последствия движения литосферных плит также можно наблюдать в сейсмодислокациях — нарушениях сплошности горных пород, возникающих в результате землетрясений, которые, в свою очередь, являются следствием мгновенного снятия напряжений в земной коре.

Известный пример сейсмодислокации — забор на ферме в Калифорнии, неподалеку от Сан-Франциско, разделенный на две части, сдвинутые вдоль разлома Сан-Андреас относительно друг друга на несколько метров.

Модель тектоники плит на поверхности вулканического лавового озера

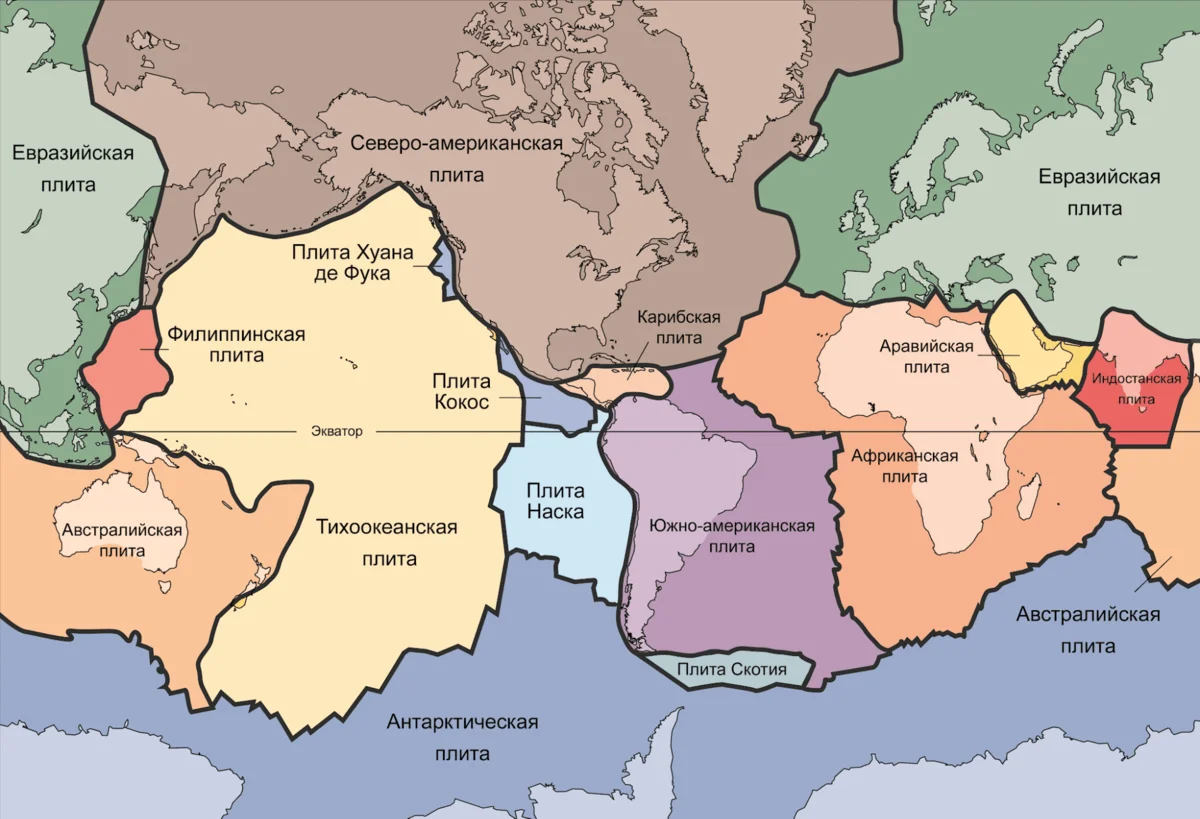

Более 90% поверхности Земли в современную эпоху покрыто восьмью крупнейшими литосферными плитами:

Что ученые узнали о теории тектоники плит?

Ученый Брэдфорд Фоули из Пенсильванского университета США уверен, что поверхность Земли нельзя считать статичной, ведь она постоянно взволнована. Более того, по мнению специалиста, тектоника действует правильно, расставляя все на свои места. Разломы земной коры также являются результатом взаимодействия подземных плит.

На протяжении веков наука считала, что поверхность Земли, ее крайний слой статичен и жесток. Он не движется и не изменяется. Однако появившаяся теория тектоники плит изменила все понимание почвенного образования. Она явно указывает на постоянное движение поверхности планеты. И доказательством тому служат землетрясения, извержения вулканов, образование гор и вулканических бассейнов.

Все эти события так или иначе связаны с горячими недрами Земли. Все знакомые нам пейзажи, которые есть на планете, являются продуктами эонного цикла, в которого планета занята постоянным усовершенствованием себя.

Тектоника плит сегодня описывает весь внешний слой Земли. Он занимает толщину около 100 км и разбивается на своеобразные паззлы из плит породы, несущей континенты и морское дно. При этом пластины, образующиеся в процессе этого движения, опускаются вглубь планеты. Этот цикл, как заявляют ученые, создает многие геологические чудеса, но он же является и причиной многих стихийных бедствий на нашей планете.

Он связывает между собой многие несовместимые вещи: спрединг морского дна и магнитные полосы в местах формирования землетрясений и горных хребтов. Геодинамик Брэдфорд Фоули из Пенсильванского университета считает, что тектоника плит действует правильным образом, поскольку она все расставляет на свои места.

А потому теория кажется не просто убедительной, а реальной. Поверхность Земли нельзя считать неподвижной. Она постоянно взволнованная и беспокойная. Образуемые разломы — это тоже результат взаимодействия тектонических плит. Они подтверждают идею дрейфующих континентов, которая считается необычной.

Какое будущее у науки тектоники?

Несмотря на кажущуюся простоту и изящность, по мере накопления новых данных концепция тектоники литосферных плит непрерывно развивается.

Одним из актуальных вопросов современной тектоники и геодинамики остается объяснение причин внутриплитного магматизма и магматизма горячих точек, в результате которого возникают цепочки океанических островов, например, Гавайи или супервулканы вроде Йеллоустонского, а также крупные магматические провинции, скажем, Сибирские траппы и траппы плато Декан в Индии.

Одной из наиболее распространенных гипотез, объясняющих причины внутриплитного магматизма, является концепция мантийных плюмов — струй горячего мантийного вещества, поднимающихся с границы ядро — мантия и являющихся источником избыточного (по сравнению со средним для мантии значением) тепла, которое инициирует выплавление огромных объемов магмы.

В случае излияния на поверхность континента или океанского дна эти расплавы, по составу соответствующие базальтам, формируют крупные изверженные провинции.

Если при подъеме к поверхности земли плюм упирается в океанскую кору, то он прожигает ее, в результате чего формируются вулканические острова — подводные вулканы, вершины которых возвышаются над поверхностью океана, или крупные океанские базальтовые плато вроде плато Онтонг-Джава в Тихом океане.

История теории тектонических плит

Тектоника плит — современная парадигма в науках о земле. История её появления полна драматических событий.

Содержание

Теория геосинклиналей

Основой теоретической геологии начала 20-го века была контракционная гипотеза. Земля остывает подобно испеченному яблоку, и на ней появляются морщины в виде горных хребтов. Развивала эти идеи теория геосинклиналей, созданная на основании изучения складчатых сооружений. Эта теория была сформулирована Дж. Дэна, который добавил к контракционной гипотезе принцип изостазии. Согласно этой концепции Земля состоит из гранитов (континенты) и базальтов (океаны). При сжатии Земли в океанах-впадинах возникают тангенциальные силы, которые давят на континенты. Последние вздымаются в горные хребты, а затем и разрушаются. Материал, который получается в результате разрушения, откладывается во впадинах.

Теория дрейфа материков

Против этой схемы выступил немецкий ученый метеоролог — Альфред Вегенер. 6 января 1912 года он выступил на собрании Немецкого геологического общества с докладом о дрейфе материков. Исходной посылкой к созданию теории стало совпадение очертаний западного побережья Африки и восточного Южной Америки. Если эти континенты сдвинуть, то они совпадают, как если бы образовались в результате раскола одного материка.

Вегенер не удовлетворился совпадением очертаний побережий (которые неоднократно замечались до него), а стал интенсивно искать доказательства теории. Для этого он изучил геологию побережья обоих континентов и нашел множество схожих геологических комплексов, которые совпадали при совмещении, так же как и береговая линия. Другим направление доказательства теории стали палеоклиматические реконструкции. При этом он фактически заложил основы палеоклиматологии — науки о реконструкциях климата в древних геологических эпохах. Восстановив положение климатических зон на континентах в разные геологические эпохи, Вегенер ясно показал, что при современном расположении континентов климатическая зональность древних геологических эпох необъяснима, но всё становится на свои места, если предположить, что Африка, обе Америки и Индия образовывали единый континентальный блок.

Так же доказательством теории стали палеонтологические и биогеографические аргументы. Многие животные и растения имеют ограниченные ареалы по обе стороны Атлантического океана. Они очень схожи, но разделены многокилометровой водной пустыней, и для них трудно предположить, что они пересекли океан или прорыли трансатлантические норы.

И наконец Вегенер стал искать геофизические и геодезические доказательства. В 1923 году он отправляется в Гренландию, чтобы измерить с высокой точностью её положение, и доказать, что расстояние между Европой и Гренландией непрерывно увеличивается. Во время этой экспедиции он гибнет, но перед смертью он уже знает, что научное сообщество не приняло его теорию.

Критика теории дрейфа и отказ от теории

Изначально теория дрейфа материков было принята научным сообществом благосклонно, но в 1922 году она подверглась жесткой критике со стороны сразу нескольких известных специалистов. Главным аргументом против теории стал вопрос о силе, двигающей плиты. Вегенер полагал, что континенты двигаются по базальтам океанического дна, но для этого требовалось огромное усилие, и источника этой силы никто назвать не мог. В качестве источника движения плит предлагались сила Кориолиса, приливные явления и некоторые другие, однако простейшие расчеты показывали, что всех их абсолютно недостаточно, для перемещения огромных континентальных блоков.

Критики теории Вегенера поставили во главу угла вопрос о силе, двигающей континенты и проигнорировали всё множество фактов, безусловно подтверждавших теорию. По сути, они нашли единственный вопрос, в котором новая концепция была бессильна, и без конструктивной критики отвергли основные доказательства. После смерти Альфреда Вегенера теория дрейфа материков была отвергнута, и подавляющее большинство исследований продолжали проводиться в рамках теории геосинклиналей. Правда, и ей пришлось искать объяснения истории расселения животных на континентах, для этого были придуманы сухопутные мосты, соединявшие континенты, но погрузившиеся в морскую пучину. Это было ещё одно рождение легенды о Атлантиде. Стоит отметить, что не все ученые признали вердикт мировых авторитетов и продолжили поиск доказательств движения материков. Так, Дю Тойтом образование Гималайских гор было объяснено столкновением Индостана и Евразийской плиты.

Появление теории тектоники плит

С новой силой борьба фиксистов, сторонников отсутствия значительных горизонтальных перемещений, и мобилистов, утверждавших, что континенты все-таки двигаются, разгорелась в 1960-е гг., когда в результате изучения дна океанов были найдены новые подходы к понимаю тектонических процессов.

К началу 1960-х гг. была составлена карта рельефа дна Мирового океана, которая показала, что в центре океанов расположены срединно-океанические хребты, которые возвышаются на 1,5—2 км над абиссальными равнинами, покрытыми осадками. Эти данные позволили Р. Дицу и Г. Хессу в 1962—1963 гг. выдвинуть гипотезу спрединга («sea flow spreading» — «растекание морского дна»). Согласно этой гипотезе, в мантии происходит конвекция со скоростью около 1 см/год. Восходящие ветви конвекционных ячеек выносят под срединно океаническими хребтами мантийный материал, который обновляет океаническое дно в осевой части хребта каждые 300—400 лет. Континенты не плывут по океанической коре, а перемещаются по мантии, будучи пассивно впаяны в литосферные плиты. Согласно концепции спрединга, океанические бассейны структуры непостоянные, неустойчивые, континенты же — устойчивые.

В 1963 г. гипотеза спрединга получает мощную поддержку в связи с открытием полосовых магнитных аномалий океанического дна. Они были интерпретированы Р. Мэйсоном и независимо Ф. Вайном и М. Мэтьюзом как запись инверсий магнитного поля, зафиксированная в намагниченности базальтов дна океана. После этого тектоника плит начала «победное шествие»: всё больше ученых стали понимать, что именно эта теория дает реальные объяснения сложнейшим земным процессам.

Становление тектоники плит

Сейчас тектоника плит подтверждена прямыми измерениями скорости плит методом интерферометрии излучения от далеких квазаров. Результаты многолетних исследований полностью подтвердили основные положения теории тектоники плит.

Тектоника плит в СССР

Хотя большая часть геологов, включая китайских, признали основные положения теории тектонических плит, была одна страна, в которой дело обстояло чудесным образом иначе, а именно СССР. Причины этого были политические, имеющие источник в организации научных учреждений.

В 1930-х М. А. Усов дал ясно понять, что идеи родом из капиталистического мира не стоит допускать, и что всем научным теориям нужно удовлетворять требованиям марксизма и диалектического материализма. Это освятило те теории, которые основывались на неподвижной земной коре, в которой меняется «сражение между двух противоборствующих сил … сжатием и расширением» и в которой «подавление сменяется революционной стадией».

В конце 1970-х появились слабые знаки изменений. Идеи тектонических плит начинают просачиваться в советских публикациях, хотя вся терминология указывала на западные источники. Советские геологи участвуют в течение нескольких лет в крупном проекте глубоководного бурения «Deep Sea Drilling Project». Но советские геологи-академики в основном отвергали те находки, которые оказались революционными для геологической науки в целом.

В настоящее время это прошлое видно на терминологии, которая в свое время была популяризирована не учёными, а любителями. Само название теории тектонических плит редко используется правильно.

Что такое тектоника плит? Как это работает?

Внешняя оболочка Земли, известная как литосфера, является жесткой и имеет толщину около 100 км. Она состоит из коры (как океанической, так и континентальной) и верхнего слоя мантии.

Ниже литосферы находится астеносфера, вязкий и в основном податливый слой мантии, который позволяет твердому слою сверху скользить и скользить. Он расположен между 80-200 км ниже поверхности земли. Характер и механизм этого движения до сих пор является активной областью исследований.

История тектонической теории плит

Исследователи начали замечать сходство между формами континентов на каждой стороне Атлантического океана впервые в 16 веке. Несколько выдающихся географов, в 17 и 18 веках, отметили, что континенты Африки и Южной Америки, похоже, тесно связаны друг с другом.

Было предложено несколько теорий для объяснения таких явлений, но ни одна из них не была достаточно достоверной. Теория континентального дрейфа Вегенера также подвергалась критике и даже была отвергнута несколькими геологами.

Только в 1960-х годах, после прямых сейсмологических свидетельств распространения морского дна, научное сообщество приняло тектонику плит (и, в конечном итоге, теорию континентального дрейфа).

Что такое тектоническая плита? И сколько их там всего?

Основные и некоторые второстепенные тектонические плиты

Границы плиты

Тектонические плиты многократно взаимодействуют друг с другом, и место, где они взаимодействуют, называется границами плит. По характеру этого взаимодействия границы плит можно разделить на три типа: расходящиеся, сходящиеся и трансформирующиеся.

Лучшим примером расходящейся границы является срединно-океанический хребет, где тектонические плиты постепенно удаляются друг от друга, в то время как восходящая магма непрерывно создает новую кору.

Другими примерами границы преобразования являются разлом Чамана в Пакистане, Северо-Анатолийский разлом в Турции и разлом Королевы Шарлотты в Соединенных Штатах.

Как это работает?

Конвекция в мантии

Горячая лава поднимается в середине океанических хребтов, а холодная, относительно плотная океаническая литосфера погружается глубоко в мантию в зонах субдукции. Долгое время этот процесс считается ведущей силой, заставляющей двигаться тектонические плиты.

Однако ученые-геологи сейчас считают, что гравитация играет в тектонике плит гораздо более важную роль, чем считалось ранее. Новая кора, формирующаяся на срединно-океанических хребтах, значительно менее плотная, чем астеносфера. Она постепенно отходит от расходящейся границы и становится прохладнее (за счет проводящего охлаждения), а также плотнее. Более высокая плотность океанической литосферы по сравнению с астеносферой позволяет ей опускаться вглубь мантии в зонах субдукции.

Механизм, позволяющий новой коре медленно удаляться от срединно-океанических хребтов, известен как гравитационное скольжение (обычно называемое хребтовым толчком). По мере формирования новой океанической литосферы вблизи хребта гравитация заставляет ее опускаться вниз и толкать старые материалы, чтобы удалиться от хребта дальше.

Тектоническая активность в прошлом

Самому старому фрагменту континентальной коры, найденному на Земле, около 4,02 миллиардов лет (сам возраст Земли составляет 4,54 миллиарда лет). Однако, поскольку океаническая литосфера постоянно перерабатывается, самому раннему известному морскому дну всего около 340 миллионов лет. Он был обнаружен в части восточного Средиземного моря.

Исследователи полагают, что тектоническая активность впервые началась на Земле около 3-3,5 миллиардов лет назад, основываясь на древних породах и минералах, добытых со всего земного шара. Континенты были здесь на протяжении большей части земной истории; тем не менее, они, вероятно, прошли через несколько конфигураций, прежде чем достигнут той формы, в которой они находятся сегодня.

Значительное количество исследований было сделано для реконструкции истории тектоники плит на земле. Непрерывное (хотя и медленное) движение тектонических плит позволяет континентам формироваться и разрушаться с течением времени. Это включает в себя окончательное образование (и распад) суперконтинента, единой массы суши, которая содержит все континенты.

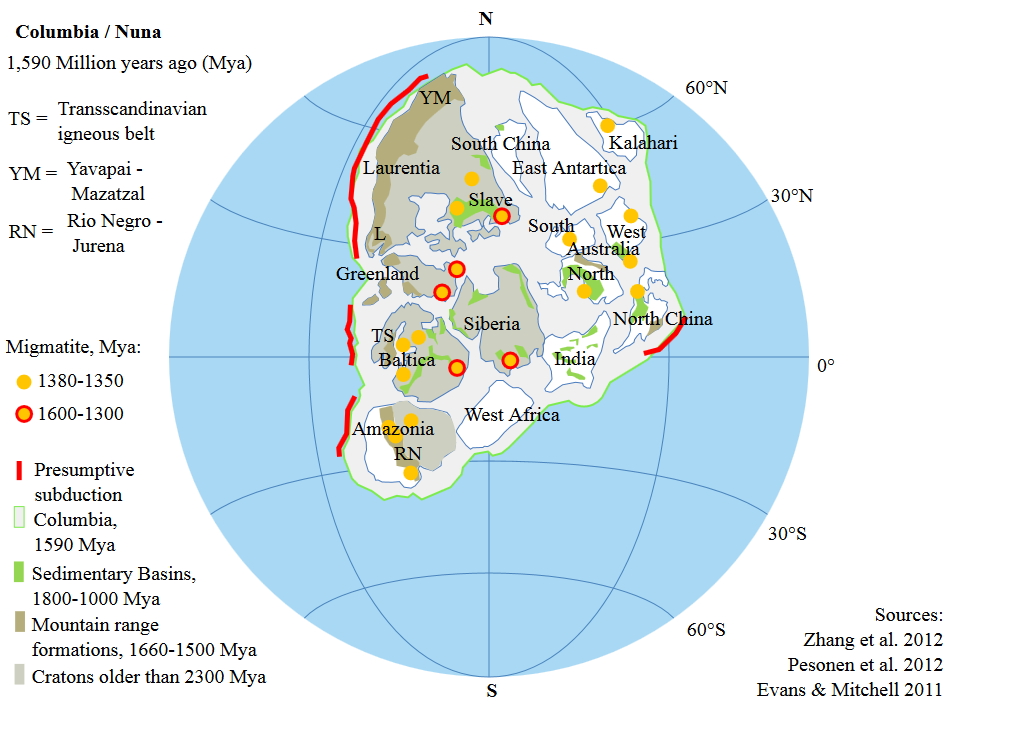

Считалось, что первый суперконтинент сформировался еще 2 миллиарда лет назад и распался около 1,5 миллиарда лет назад или около того. Он называется Колумбия или Нуна.

Суперконтинент Колумбия (представление) | Изображение предоставлено Wikimedia Commons

Следующий (возможно) суперконтинент, Родиния, образовался 1 миллиард лет назад, а затем разорвался примерно 600 миллионов лет назад. Пангая, последний суперконтинент, был создан около 300 миллионов лет назад в позднепалеозойскую эпоху.

Когда Пангея распалась почти 175 миллионов лет назад, она была разделена на две большие части; Прото-Лавразия и Прото-Гондвана, в то время как оба были разделены Океаном Тетис.

Лавразия стала тем, что мы теперь знаем, как Европа, Азия и Северная Америка, в то время как Гондвана стала остальным миром, который включает Индийский субконтинент, Африку, Южную Америку, Аравию, Австралию и Антарктиду.

Их роль в климате Земли

Ряд исследований, проведенных астробиологами и геологами, показал, что тектоника плит может быть существенно важной для поддержания жизни на земле в ее нынешнем виде. Без рециркуляции его коры, мы не могли бы иметь стабильную температуру на поверхности. Без субдукции и создания новой коры земные океаны могли бы остаться лишенными питательных веществ, дающих жизнь. Исследование, проведенное в 2015 году, даже утверждает, что тектоника плит имеет важное значение для эволюции передовых видов.

Тектоника плит

Из Википедии — свободной энциклопедии

Текто́ника плит — современное научное представление в геотектонике о строении и движении литосферы, согласно которому земная кора состоит из относительно целостных блоков — литосферных плит, которые находятся в постоянном движении относительно друг друга. При этом в зонах расширения (срединно-океанических хребтах и континентальных рифтах) в результате спрединга (англ. seafloor spreading — растекание морского дна) образуется новая океаническая кора, а старая поглощается в зонах субдукции. Теория тектоники плит объясняет возникновение землетрясений, вулканическую деятельность и процессы горообразования, по большей части приуроченные к границам плит.

Впервые идея о движении блоков коры была высказана в теории дрейфа континентов, предложенной Альфредом Вегенером в 1920-х годах. Эта теория была первоначально отвергнута. Возрождение идеи о движениях в твёрдой оболочке Земли («мобилизм») произошло в 1960-х годах, когда в результате исследований рельефа и геологии океанического дна были получены данные, свидетельствующие о процессах расширения (спрединга) океанической коры и пододвигания одних частей коры под другие (субдукции). Объединение этих представлений со старой теорией дрейфа материков породило современную теорию тектоники плит, которая вскоре стала общепринятой концепцией в науках о Земле.

В теории тектоники плит ключевое положение занимает понятие геодинамической обстановки — характерной геологической структуры с определённым соотношением плит. В одной и той же геодинамической обстановке происходят однотипные тектонические, магматические, сейсмические и геохимические процессы.