шедевры которых нет в музеях храм христа спасителя

Центр Искусств. Москва (Вход по QR-коду)

Расскажите друзьям о событии

Рекомендуемые события

Выставочная и культурно-образовательная площадка

Расскажите друзьям о событии

« Центр Искусств. Москва » — это территория искусства в самом центре города. Здесь представлены шедевры живописи из частных собраний, которые никогда прежде не демонстрировались широкой аудитории. Экспозиция Центра постоянно меняется: одни полотна возвращаются в частные собрания, их место занимают другие. Раз в несколько месяцев открывается новая выставка шедевров.

Зал Лирического пейзажа с полотнами Шишкина, Левитана, Куинджи, Васильева и других живописцев-пейзажистов

Центр расположен на улице Волхонка дом 15, на территории комплекса Храма Христа Спасителя и занимает площадь более 2000 кв. метров.

В стоимость входного билета входит посещение всех залов и временных экспозиций. А в вечернее время можно не только полюбоваться полотнами великих художников, но и насладиться лекцией или концертом. С актуальной афишей мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

В галерее действует обширная система льгот для отдельных категорий граждан.

Просьба уточнять по телефону: +7 495 989 95 61 или напишите нам на почту, пожалуйста: info@artcentre.moscow

Уважаемые зрители!

В связи с ограничениями, введенными Роспотребнадзором в настоящее время вход в галерею и мероприятия осуществляется строго по QR-коду вместе с документом удостоверяющим личность. Напоминаем вам о необходимости использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.

Центр Искусств. Москва.

Шедевры искусства из частных коллекций в самом центре Москвы.

На все вопросы отвечаем здесь: https://vk.cc/6zkLBx

Уже завтра! Солист МАСМ Илья Рубинштейн и его оммаж Кандинскому!

В экспозиции закрытого музея среди полотен Кандинского, Малевича, Петрова-Водкина, Шагала, Айвазовского, Шикина, Васнецова и прочих великих.

Центр Искусств. Москва. запись закреплена

Камилла Клодель и Огюст Роден: история любви

Сегодня, в день рождения великого скульптора Огюста Родена мы решили рассказать вам историю секретной любви к его ассистентке Камилле Клодель.

Родену было 40 лет, когда ему впервые представили 17-летнюю Камиллу. Она была вундеркиндом, в 12 лет уже лепила из глины позировавших ей брата и сестру. В Париже она училась в частной Академии Коларосси, куда допускали женщин. В 1882 году ее скульптуру «Старуха» даже выставили в парижском Салоне.

Показать полностью.

В 19 лет онастала единственной девушкой–помощницей Родена. От подмастерья, готовившего глину и гипс, постепенно она становится главной помощницей скульптора, делится с ним идеями и вдохновляет своей уверенностью и незаурядным умом.

Роман Родена и Камиллы длился 10 лет, и это были самые плодотворные годы для обоих. Сначала отношения приходилось тщательно скрывать, они встречались в секретной мастерской, обменивались идеями, давали друг другу советы. Их скульптуры часто похожи. Роден каждый день возвращался к Розе Бёре, женщине, с которой прожил уже 20 лет и с которой у них был ребенок.

Камилла же безоглядно влюблена и вся ее жизнь вертится вокруг Родена. Она остается лишь талантливой ученицей в тени гениального мастера. После того, как Камилла узнает о Розе Бёре, она пытается сбежать от Родена, на несколько месяцев уезжает в Англию. Но все-таки возвращается в объятия скульптора. Они вместе отправляются по родным местам Бальзака, собирать информацию для памятника. Их роман больше ни для кого не секрет, Роден вводит Камиллу в круг своих знакомых.

При этом девушке все мучительнее давалась роль любовницы и расставание было неизбежным. После него Камилла создает потрясающие работы «Вальс», «Клото». Несмотря на то, что о нейпишут журналы и принимают на выставках, ей не достаются государственные заказы. Все это приводит Камиллу к нищете, нервному срыву и одержимости: она везде видит заговор Родена против нее.

В июле 1913 года ее забирают в психиатрическую лечебницу, где онапроведет 30 лет. Там ей предлагали глину и возможность творить, но Камилла отказалась и больше не создала ни одной скульптуры. Ходили слухи, что Роденотправлял ей деньги, но так и не решился навестить лично.

Печальная история, о которой не любят рассказывать биографы Родена. Знали о ней?

Выставка в Москве Неизвестный Ренессанс: шедевры живописи XIV–XVII веков из частных собраний

Место проведения

Центр искусств. Москва

Лучшие отзывы о выставке «Неизвестный Ренессанс: шедевры живописи XIV–XVII веков из частных собраний»

Возвращалась раза 4 к одной картине/иконе Сано Ди Пьетро, художника сиенской школы пятнадцатого века. В ней было всё не так.. ни геометрически, ни по сечениям, ни перспективно, но эта работа заставляла раз за разом возвращаться. Мадонна с младенцем в окружении Св.Иеронима, Св. Бернардино и шести ангелов. Она завораживает.

Это именно об этой выставке. Всё остальное отдельная песня восхищения.

Совершенно неблагодарное дело описывать картины или показывать их фотографии. Туда надо идти и смотреть самому, чтобы было видно каждый мазок автора, чувствовалась энергетика картины.

Конечно, я слышала о галерее под храмом Христа Спасителя, которая позиционирует себя, как выставка шедевров из частных коллекций. Но признаюсь, была полна скепсиса. А зря. Галерея оказалась весьма впечатляющей, как по размерам, так и по содержанию. И когда мы пришли туда на выставку «Неизвестный Ренессанс: шедевры живописи XIV – XVII веков из частных собраний», то самым сложным оказалось добраться до цели. Потому что работы итальянских мастеров находятся в зале, расположенном примерно посередине выставочного пространства, а по дороге столько всего интересного!

Например, несколько чудесных пейзажей Федора Васильева (за каждый из которых я готова отдать все коллекции мадонн с младенцами), Нестеров, Рерих, Щедрин, Верещагин, Левитан, Клодт, Юон (правда, у меня тут большие сомнения насчет подлинности), совершенно дивные иконы, красивейшие образцы прикладного искусства, и это только русская часть.

А еще небольшая, но очень достойная коллекция западно-европейской живописи, например, пара пейзажей Брейгеля, старые голландцы, лошади Виллевальди и даже балерина Дега! В общем, вы меня понимаете.

Но вернемся к Ренессансу. Итак, в рамках выставки нам привезли около двух десятков работ итальянских художников, знаменитых и не очень. Зачем смотреть? Ну, во-первых, это просто очень красиво. Во-вторых, когда теперь доберешься до Италии. И главное — там столько любопытных деталей, что рядом с каждой работой можно надолго задержаться. «Мадонна с младенцем» Джованни Беллини — работа, которая сразу притягивает внимание. Она такая весенняя и прекрасная.

Складень 16 века — тоже весьма любопытен. Икона — византийского письма (критская), а вот окружающие ее сцены из жизни Христа выполнены в Венеции в технике пастилья. В 16 веке эта техника хранилась в секрете. Пастилья — лепные фигуры из гипса, которые раскрашивали и прикрепляли к деревянным панелям. Материал очень хрупкий, так что сохранность складня просто потрясающая.

Признаюсь, я ходила по выставке, разинув рот. Никак не ожидала увидеть такую интересную подборку в столь специфическом месте. Очень рекомендую ознакомиться. Но щакладывайте на посещение не меньше часа, а лучше больше.

12 чудес главного церковного музея

Приблизительное время чтения: 10 мин.

В Церковно-археологическом кабинете при Московской духовной академии в Сергиевом Посаде собрано около 20 000 экспонатов. Это предметы церковной старины, картины, богослужебная утварь, облачения, коллекции старинных монет и многое другое. У каждой из этих вещей — интересная и порой неожиданная история, которая заставляет смотреть на нее по-другому. Редакция «Фомы» побывала в ЦАКе и выбрала 12 интересных экспонатов, о которых есть что рассказать.

Картина Василия Ивановича Сурикова (1848–1916) «Исцеление слепорожденного», 1888 год

Суриков рано потерял любимую супругу Елизавету. Он сильно тосковал, постоянно ходил на кладбище молиться за умершую и перестал писать картины. 2 года художник находился в унынии и отчаянии — у него не было ни вдохновения, ни сил до той поры, пока он не открыл для себя Церковь. Вера и участие в Таинствах вдохнули в него новую жизнь. Это первая картина после двухлетнего перерыва.

На полотне изображена сцена из Евангелия от Иоанна, когда Господь исцелил слепого от рождения человека:

И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но [это для того], чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим (Ин 9 :1 –7) .

Облачения с военной символикой

С XVII по начало XX века священники сопровождали русскую армию в военных кампанияx. В конце XVIII века была создана система специальных наград — священнический золотой крест на георгиевской ленте и облачения с военной символикой. Ими награждалось духовенство за заслуги перед Родиной. Два комплекта иерейского георгиевского облачения были сшиты в Екатеринбурге по образцу начала XX века, который находится в музее истории религии в Санкт-Петербурге. Оригинал изготовили к юбилейным торжествам по случаю 100-летия победы в Отечественной войне 1812 года и 300-летия царствования Дома Романовых.

Интересный факт: в 2011 году воссозданный комплект георгиевского облачения одобрил Святейший Патриарх Кирилл. 16 августа 2015 года настоятель храма святого Александра Невского в Пскове, руководитель Отдела по взаимоотношениям с Вооруженными силами Псковской епархии протоиерей Олег Тэор стал первым священником, награжденным восстановленным георгиевским облачением. Он много лет опекает псковских десантников и бывал с ними в «горячих точках».

Богослужебный Апостол типографии первопечатника Ивана Федорова, 1564 год

Книга выпущена в московской типографии знаменитого первого русского печатника Ивана Федорова. Было изготовлено около 1000 экземпляров, сохранилось меньше 100, в том числе и этот. Учитывая возраст, книга в прекрасном состоянии — утрачены только края первых листов и литография с изображением апостола Луки, который традиционно изображается в начале книги Апостол.

Апостол — богослужебная книга, содержит послания святых апостолов и их деяния. Выбранные части из книги читаются чтецом или дьяконом перед алтарем во время Божественной литургии.

Скульптура Христа работы Рафаэлло Романелли

Работа итальянского скульптора Рафаэлло Романелли, отлитая из бронзы в XIX веке во Флоренции по заказу барона фон Мекка.

Николай Карлович фон Мекк (1863–1929) — российский предприниматель, потомственный владелец и строитель железных дорог. Был хорошо знаком с композитором Петром Ильичом Чайковским, для которого построил дом во Флоренции. Расстрелян в 1929 по обвинению в контрреволюционной деятельности на железных дорогах СССР.

Скульптура стояла на немецком кладбище в Москве, в Лефортове, на могиле барона А. Л. Кнопа. В послевоенные годы священников было мало — одни сидели в тюрьме, другие были убиты, многие храмы так и не открыли. Но люди не теряли веру и шли к скульптуре Спасителя, которая уже тогда считалась чудотворной. Люди приносили записки, в которых просили вернуть с войны своих мужей и сыновей, которые пропали без вести.

Советские власти не оставили без внимания большое скопление верующих и закрыли кладбище в Лефортове, а в 1946 году скульптуру заколотили в ящик и тайно вывезли в Донской монастырь, который в советское время был превращен в филиал научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева. Помимо прочего, там хранились барельефы со взорванного Храма Христа Спасителя и фрагменты разобранной Триумфальной арки. Директор музея В. И. Балдин был верующим человеком и спас скульптуру: он сумел доказать, что она не представляет собой никакой исторической, культурной или материальной ценности для музея и предложил отдать ее Русской Православной Церкви в обмен на макеты Троицкого собора с Никоновским приделом, а также при условии изготовления за счет Патриархии макета Соловецкого монастыря. В 1975 году скульптуру Христа передали Русской Православной Церкви.

Часть древа Закхея

Святейший Патриарх Кирилл передал ЦАКу 13 экспонатов. Среди них — часть дерева Закхея из города Иерихон (Палестина), которая была подарена Святейшему председателем Императорского Православного Палестинского общества С. В. Степашиным.

С этой реликвией связано событие, о котором рассказывается в Евангелии от Луки:

Потом [Иисус] вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу , чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее (Лк 19 :1–10).

Смоковница — это дерево, известное у нас как инжир или фиговое дерево. Закхей был мытарем, то есть сборщиком налогов, и считался грешным человеком, потому что брал с людей больше, чем положено. Но с момента его встречи со Христом, когда Закхею из-за малого роста пришлось залезть на дерево, его жизнь кардинально изменилась: он переосмыслил свои поступки, покаялся во всеуслышание и пообещал Спасителю исправить свою жизнь.

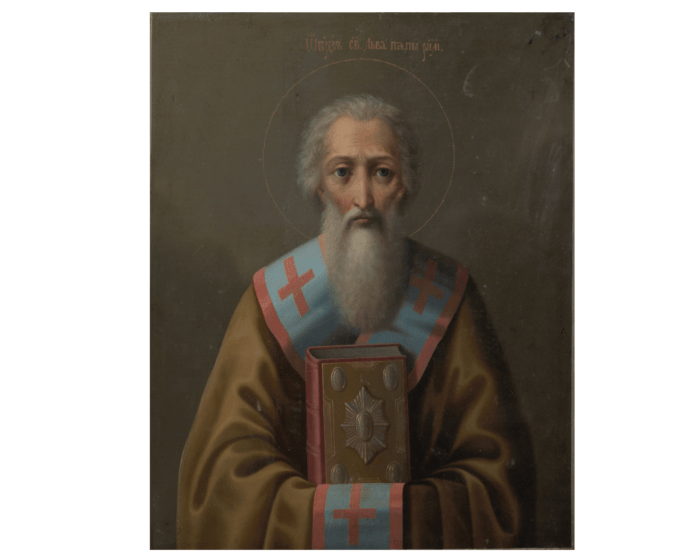

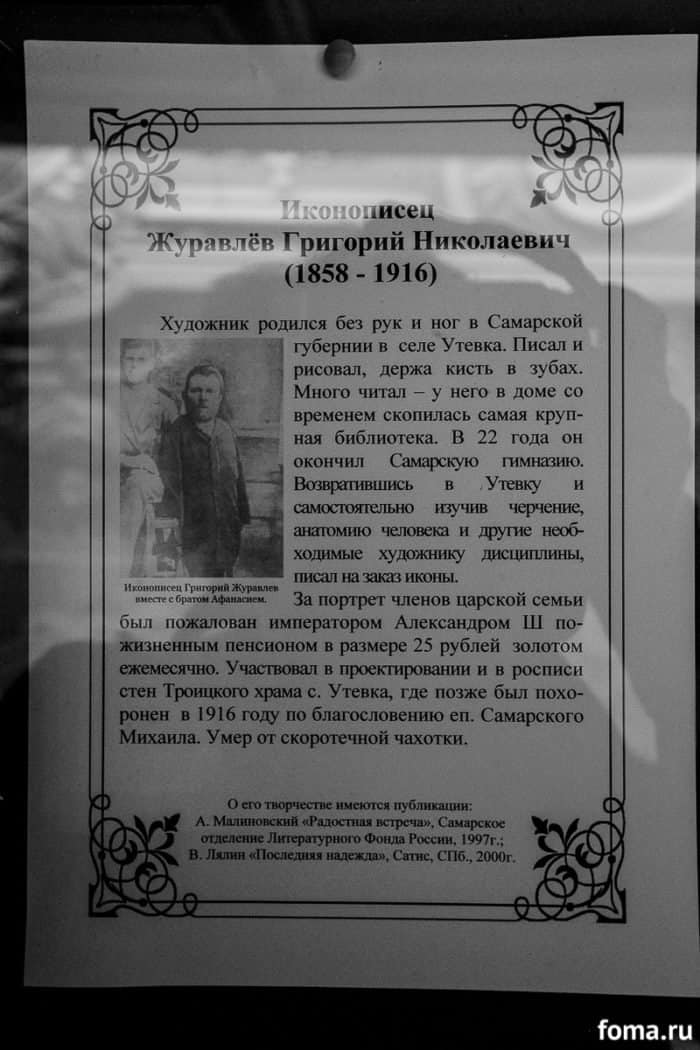

Икона святителя Льва, папы Римского

Работа «русского Ника Вуйчича» — художника и иконописца Григория Журавлева (1858–1916). Григорий Николаевич родился без рук и ног в селе Утевка Самарской области и работал, держа кисть в зубах. Он самостоятельно научился писать иконы и даже создал портрет императорской семьи. Работа настолько поразила императора Александра III, что он назначил художнику оклад в 25 золотых ежемесячно. Для сравнения, в годы жизни Журавлева дворник получал 18 рублей, учитель начальной школы 25 рублей, фельдшер — 40 золотых рублей.

Когда в родном селе художника строился храм во имя Святой Троицы, мастер принял участие в росписи внутреннего пространства. После кропотливого труда у него кровоточили десны, он не мог ни есть, ни пить, а к концу жизни стесал зубы об древко кисточки. В знак благодарности и особого уважения его похоронили за алтарем Троицкой церкви.

Отличительная особенность в работе художника — изображение на иконе папы Римского с руками, спрятанными под омофор, хотя по традиции святителей изображают с благословляющей десницей (правой рукой) и Евангелием. Это символ того, что иконописец сам не имел рук.

Лев, папа Римский (440- 446) — святой неразделенной церкви. После раскола христианского мира в 1054 году на католиков и православных, святой почитается обеими конфессиями.

Рабочий стол Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I

Изначально стол принадлежал немецкому послу в СССР графу Вернеру фон Шуленбургу (1934–1941), который жил в резиденции послов Германии в Чистом переулке (Москва). Ночью 22 июня 1941 года граф собственноручно вручил министру иностранных дел СССР Вячеславу Молотову ноту об объявлении войны. Примечательно, что сам посол Германии был категорически против политики Гитлера и в конечном итоге был повешен в 1944 году за участие в заговоре против фюрера.

5 сентября 1943 года И. В. Сталин передал здание резиденции Московской Патриархии. Стол перешел Патриарху Алексию I, он работал за ним до самой смерти. Святейший был точным и аккуратным человеком — каждый предмет на столе имел свое определенное место. Сейчас большинство из них лежат в том же порядке.

Макет дореволюционного Храма Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя построили как памятник мужества русского народа в Отечественной войне 1812 года. Освященный в 1883 году, самый большой храм России простоял всего 48 лет: в 1931 году советское правительство распорядилось на его месте построить гигантское здание Дворца Советов. Храм взорвали под стройку, но проект так и не был осуществлен — на его месте появился бассейн «Москва».

“На мой взгляд, мы еще недостаточно воспитываем уважение к героическому прошлому, зачастую не думая о сохранении памятников. В Москве была снята и не восстановлена Триумфальная арка 1812 года, был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране в честь победы над Наполеоном. Я бы мог продолжать перечень жертв варварского отношения к памяти прошлого. Примеров таких, к сожалению, много” .

Добиться восстановления Храма Христа Спасителя Юрию Алексеевичу не удалось, но Триумфальная арка была воссоздана на Кутузовском проспекте в 1966–1968 годах (до демонтажа в 1936 году она находилась в районе нынешней площади Тверская застава). Текст скандального высказывания не стали печатать в газетах, а стенограмму выступления быстро убрали в архив. Но она сохранилась, так же как и этот макет Храма Христа Спасителя, с помощью которого, в том числе, к 2000-му году был восстановлен главный собор города Москвы. В ЦАК приезжала съемочная бригада с миниатюрной камерой, которой удалось снять интерьер макета и перенести его в новое здание.

Пластинка Фиделя Кастро

ЦАК формировал свою коллекцию второй раз в очень непростых условиях, и не всегда мы можем проследить историю всех экспонатов. Но есть в музее экспонат, судьба которого нам известна и также связана с Юрием Гагариным.

Первый космонавт в 1961 году посетил Кубу и подарил музыкальную пластинку лидеру страны Фиделю Кастро. В результате очень сложной истории пластинка проделала совершенно уникальный путь и вернулась в Россию благодаря переводчице, которая работала на встрече Кастро и Гагарина. Лидер Кубы подарил пластинку переводчице, а она, в свою очередь, передала уникальный экспонат в ЦАК. Сейчас пластинка с подписями Юрия Алексеевича и его жены стоит возле макета Храма Христа Спасителя.

Посох Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I

Предстоятель не любил наручные часы и предпочитал карманные. Но пользоваться ими во время службы Святейший не мог — их неудобно доставать из-под облачения.

Будучи пунктуальным человеком, Патриарх постоянно интересовался у своих иподьяконов (помощников по службе), который час. Находчивые ребята подарили Святейшему посох со встроенными часами, чтобы Предстоятель Церкви всегда мог следить за временем.

Гербовая книга немецких рыцарей 1237 года, Германия

В 1237 году на территории нынешней Германии проходил очередной рыцарский турнир, на который приглашались представители всех земель страны. Участники приезжали доказывать свое мужество и военное мастерство, за что получали привилегии и земли. У каждого рыцаря был свой знак — герб, на котором изображался гусь, орел, лев или другие символы.

Вся книга — это 200 рыцарских гербов, нарисованных и подписанных на пергаменте. Средневековый библиотекарь и богослов Ян Георгис Хервуд из Хокинбурга оставил на ней свою подпись в 1479 году, но внутри книга датирована 1237 годом. Такая же есть в Мюнхенской библиотеке, но по качеству она уступает выставленной в ЦАКе. Люди, передавшие в ЦАК этот экспонат, предпочли остаться неизвестными.

Сандалии Преподобного Сергия Радонежского

Адрес музея: Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Академия.

Год посещения: 2018

Регион (край, область, штат): Москва

Город или поселок: Москва

Я оказалась как бы под Храмом Христа Спасителя.

Мне повезло, в будний день народу было очень мало, никто никому не мешал.

В кассе купила билет и начала осматривать «Шедевры, которых нет в музеях».

В центре галереи находится красный рояль «Лихтенталь» (1850-1860-ые годы). Рояль в рабочем состоянии, исполнен фирмой Германа Лихтенталя.

А над ней хрустальная люстра.

За качество фотографий извиняюсь, я фотографировала на мобильный телефон, который не всегда четко работает в таком полумраке. А нас встречает император Александр I.

Рядом расположился портрет императора Александра III.

Портрет княгини Шаховской (1785 год), написанный русским художником-живописцем Левицким Дмитрием Горигорьевичем.

Портрет графа Валериана Александровича Зубова (1792 год), написанный французским художником-портретистом Жан-Луи Вуаль.

А далее будем наслаждаться только красивейшими видами.

«Река осенью» (1920-30-ые годы), живописец-реалист Шультце Иван Федорович. Я очень люблю золотую осень, как раз сейчас в октябре и наступило такое благодатное время!

А в данную картину я просто влюбилась, подходила к ней несколько раз, внимательно все рассматривала и разглядывала, в итоге купила календарик с видом красивейшего сада. Картина называется «Средиземноморский сад» (1925 год), художник Иван Шультце.

«Летний пейзаж с рыбалкой» (1868 год), живописец-пейзажист Васильев Федор Александрович.

Картина «Рожь» (1870-1880-ые годы), художник-пейзажист Михаил Константинович Клодт.

Картина «На окраине леса» (1871 год), художник-пейзажист и живописец Шишкин Иван Иванович.

А теперь картина Ивана Шишкина с зимним пейзажем «Морозный день» (1891 год).

Картина «Алупка», художник Гавриил Павлович Кондратенко.

«Рыбалка на пляже Капри с видом на Фаральони» (1827 год), художник Сильвестр Феодосиевич Щедрин.

Еще одна картина Сильвестра Щедрина, называется «Итальянский пейзаж» (1824 год).

А мы гуляем по Италии, по славному городу Риму. Картина «Вид римского форума» (1842 год), художник Чернецов Никанор Григорьевич, который, кстати, был в дружеских отношениях с Александром Пушкиным и у писателя в кабинете висела картина Чернецова «Дарьяльское ущелье».

Картина «Вечерняя тишина» (1916 год), художник-пейзажист Шильдер Андрей Николаевич.

Картина «От всенощной» (1924 год), живописец Маковский Александр Владимирович.

«Летний день в деревне Орлино» (1889 год), живописец-пейзажист Крачковский Иосиф Евстафиевич.

Художник-пейзажист Саврасов Алексей Кондратьевич и его картина «Сельский вид в окрестностях Москвы при закате солнца» (1858 год).

И снова три замечательные картины Ивана Федоровича Шультце, одна из которых называется «Осень. Нескучное» (1923-25 годы).

Вторая картина имеет название «Осенний пейзаж. Нескучное» (1916 год).

«Осень в березовой роще» (1891 год), живописец Рябушкин Андрей Петрович.

Картина с самым длинным названием «Вид станции Ципа близ Сурамского тоннеля Закавказской железной дороги» (1890-1900-ы годы).

Натюрморт в исполнении Святослава Николаевича Рериха, сына русского художника, писателя и путешественника Николая Константиновича Рериха.

Кустодиев Борис Михайлович и его картина «В провинции» (1920 год).

«Виллы» (1913 год), Борис Кустодиев.

«Над рекой. Осень» (1919 год), Борис Кустодиев.

В «Центре искусств» много красивейших картин, я сфотографировала только самые лучшие на мой взгляд, хотя, что ни картина, то шедевр!

Указатели со стороны Пречистенской набережной.

А я хочу показать календарик с той самой картиной, которая мне безумно понравилась и я купила мини-версию за 50 рублей)) Это «Средиземноморский сад» художника Ивана Шультце. Теперь этот прекрасный цветущий сад занял свое почетное место среди моих игрушек на письменном столе.

Мне остается напомнить, что сейчас невозможно свободно попасть на территорию Храма Христа Спасителя, так как привезли мощи святителя Спиридона Тримифунтского из Греции, если кто желает, то можно посетить до 15 октября.

Очень советую посетить «Центр искусств» в будний день, если будет такая возможность: людей мало, тишь и благодать, спокойствие и полный релакс.