гарвардский метод обучения это

Что такое кейс-метод

Кейс — описание какой-либо ситуации. В кейсе описана какая-либо ситуация из социальной сферы жизни, экономической, медицинской и т. д. Отличительной чертой кейсов является то, что они максимально приближены к реальности.

Проще говоря, метод кейсов — это система обучения, в которой используется описание противоречивых историй с какой-либо проблемой. Задача обучающихся — добраться до сути и предложить решения.

Четыре шага case-study:

Откуда появился кейс-метод

История метода начинается в 1924 году в Гарвардской школе бизнеса. Передовые преподаватели понимали, что для обучения студентов-аспирантов не хватает той информации, которую дают учебники. Было принято решение менять подход к обучению.

Для этого было проведено интервью с лучшими бизнесменами и топ-менеджерами. Преподаватели заносили все данные в отчеты. В них было зафиксировано, как бизнесмены решали проблемы, связанные с их деятельностью. Эти записи и легли в основу системы обучения с помощью анализа бизнес-ситуаций. Впоследствии эта система обрела популярность и стала одним из главных пунктов по подготовке студентов в бизнес-школах.

Преподаватели Гарвардской бизнес-школы написали множество учебников и пособий на эту тему. Теперь case-study – это не только про бизнес. Сейчас его используют также для обучения медиков и даже государственных служащих.

В чем особенность кейс-метода

В большинстве школ при решении кейса не обязательно выдавать единственно верный ответ. Его может и не быть. Важно различать оптимальный ответ и эффективный. Их может быть несколько.

Структура кейса может меняться, так как он основывается на реальной жизни, где, как раз, нельзя исключать различные форс-мажоры. На решение задачи дается ограниченное время, что, опять же, связано с тем, что в реальности не так много времени на раздумья, особенно в стрессовой ситуации.

Кейсы можно условно разделить на две категории.

По уровню сложности:

В чем преимущества метода кейсов

От Гарварда до России

История кейс-метода как системы обучения длится уже более 100 лет, с 1870 года. Все началось в Гарварде. Их внедрил выпускник университета, ставший деканом. Он испытал на себе тяготы учебы с постоянной зубрежкой и поэтому искал новый подход к обучению.

Внедрив case-study Христофор Колумб Лэнгдепл столкнулся с проблемой — метод оказался сложным, что привело к тому, что количество студентов в школе стремительно сокращалось. Несмотря на это, Лэнгдепл продолжил обучение по этой системе и к концу XIX века кейсы активно использовали для обучения студентов Гарварда и других университетов. Так кейс-метод стал одним из основ в обучении бизнесменов, юристов, медиков, экономистов и т. д.

Расцветом эры кейс-метода считают 1920-е годы. Тогда и был издан первый сборник. Это послужило тому, что всех менеджеров гарвардской школы стали обучать по этой системе.

Появилось большое количество учебников и пособий на эту тему. Кейс-метод приходит в Европу.

В России case-study появился не так давно — в 90-е. В начале 2000-х был проведен первый в России чемпионат по решению кейсов.

Введение в кейс-метод: что такое кейсы и зачем они нужны

О кейсах говорят, кажется, все: их разбирают на ключевых отраслевых конференциях, их решают на крупнейших студенческих чемпионатах, да что там, даже девятиклассники сбегают с контрольных и олимпиад, чтобы вместе с командой отчаянных друзей сразиться за победу в кейс-соревновании. Вас еще не поглотила кейс-волна? Теория поможет понять, как подходить к бизнес-задачам. Чтобы разобраться в них с экспертами из топовых компаний, приходите на Школу Changellenge >>!

Что такое кейсы и кейс-метод

Кейс (от англ. сase) — это описание конкретной ситуации или случая в какой-либо сфере: социальной, экономической, медицинской и т. д. Как правило, кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или противоречие и строится на реальных фактах.

Соответственно, решить кейс — это значит проанализировать предложенную ситуацию и найти оптимальное решение. Врач решает кейсы каждый раз, когда ставит пациенту диагноз и назначает лечение. Юрист решает кейс, разбираясь в перипетиях дела и предлагая клиенту наилучший выход. Менеджер решает кейсы на всех этапах бизнес-процесса: какой продукт запустить, где его продавать, как привлечь покупателей, каких поставщиков и партнеров выбрать.

Сравнительно недавно началось активное использование кейс-технологии в образовании и сейчас этот подход стал одной из самых эффективных технологий обучения. В чем преимущества кейс-метода по сравнению с традиционными методами обучения? Назовем три самых главных:

Совместный разбор жизненных ситуаций — универсальный способ обучения, поэтому аналоги решения кейсов можно найти еще в античности. Спартанские юноши разбирали со своими наставниками ситуации, возникающие на поле боя, а обсуждение «случаев» со своими учениками было излюбленным методом Сократа.

В современном виде кейс-метод зародился в 1870-е годы в Гарвардской школе права, а в бизнес-обучении утвердился с 1920-х годов. Преподаватели первых программ МВА были учеными, а не бизнесменами, и они столкнулись с тем, что невозможно было обучить студентов ведению бизнеса исключительно при помощи лекций и учебников. Альтернативой учебникам стали интервью с ведущими предпринимателями и топ-менеджерами компаний и написанные на их основе подробные отчеты о том, как они решали ту или иную ситуацию, а также о факторах, влияющих на их деятельность. С тех пор анализ бизнес-ситуаций стал важным элементом подготовки будущих менеджеров в бизнес-школах. Преподаватели Гарвардской школы бизнеса активно способствовали его распространению, публикуя книги, учебные пособия, сборники кейсов и проводя семинары для преподавателей. Сейчас решение кейсов как метод обучения используется во всех ведущих бизнес-школах, университетах и корпорациях.

Профессор HBS Крис Кристен сен (Chris Christensen) написал сотни кейсов и считается чемпионом по обучению кейс-методу

Отличительные особенности кейс-метода

Решение кейсов состоит из нескольких шагов:

1) исследования предложенной ситуации (кейса);

2) сбора и анализа недостающей информации;

3) обсуждения возможных вариантов решения проблемы;

4) выработки наилучшего решения.

Казалось бы, все просто. На самом деле существует несколько подводных камней, способных озадачить участников, впервые имеющих дело с кейсами.

Во-первых, кейс не имеет правильного ответа. Оптимальное решение может быть одно (при этом оно не всегда может быть реализовано в реальной ситуации), а вот эффективных решений — несколько.

Во-вторых, вводные кейса могут противоречить друг другу или постоянно меняться. Кейс строится на реальных фактах и имитирует настоящую жизненную ситуацию, а в жизни не раз приходится сталкиваться с подобными проблемами.

В-третьих, как правило, кейсы решаются в условиях ограниченного времени. В бизнесе редко есть возможность выяснить все детали и иметь перед глазами полную картину.

Хотите потренироваться решать бизнес-кейсы из разных отраслей? Это можно сделать на карьерном онлайн-интенсиве Школа Changellenge >>. Вашими преподавателями будут эксперты-практики из рейтинговых компаний, вы заведете новые деловые знакомства и получите весомую строчку в резюме. Регистрируйтесь!

Как пишутся кейсы

Кейс объединяет в себе два компонента: исследовательский и учебный, поэтому процесс его создания предполагает работу бизнес-журналиста/консультанта и преподавателя одновременно.

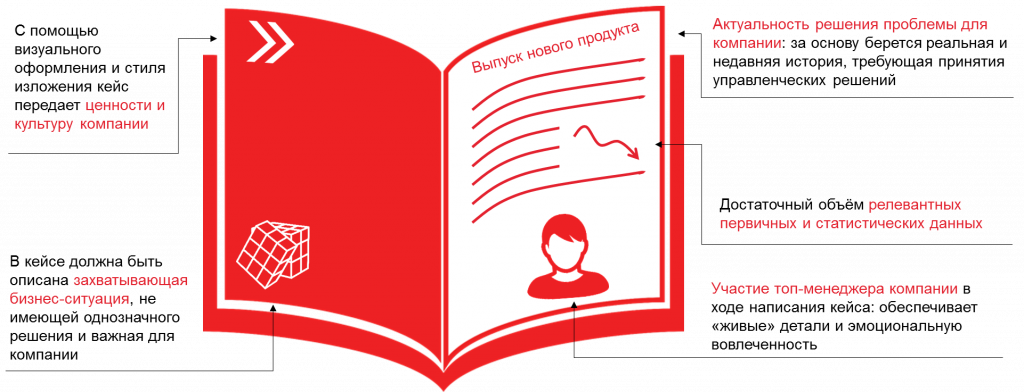

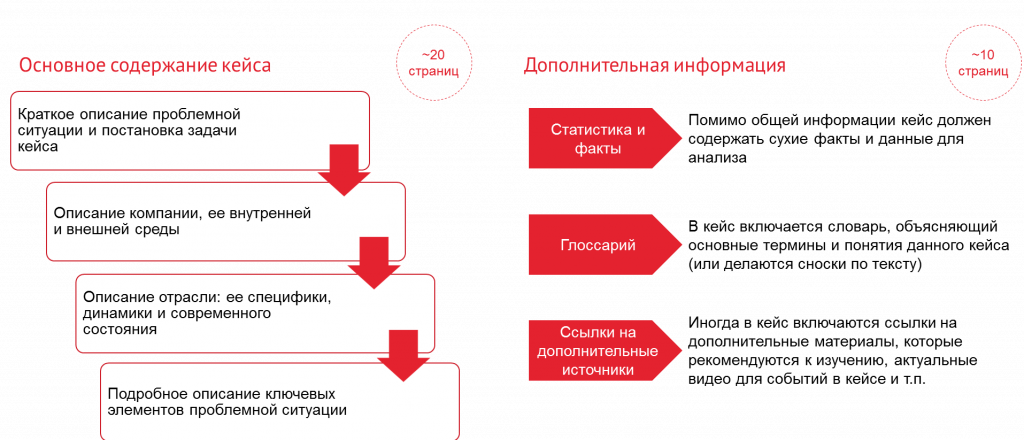

Как правило, за основу кейса берется ситуация, произошедшая в конкретной компании. При необходимости бизнес-ситуация заостряется, и в нее закладывается проблема, провоцирующая дискуссию. Чтобы сделать кейс более приближенным к реальности, его готовят в тесном сотрудничестве с представителями компании: авторы кейса обсуждают проблему с топ-менеджерами, проводят интервью с сотрудниками, собирают данные из разных отделов. Содержание кейса дополняется данными из открытых источников: отчетов консалтинговых компаний, исследований рынков, информации для инвесторов, статистических данных.

Поскольку цель кейса — обучение и/или проверка конкретных умений, в него закладывается комплекс знаний и практических навыков, которые участникам нужно получить, а также устанавливается уровень сложности и дополнительные требования.

Качественный кейс должен объединять в себе пять ключевых аспектов:

Кейсы различаются по формату использования и уровню сложности.

По формату использования выделяют:

По уровню сложности кейсы могут быть:

Структура классического (гарвардского) кейса

Использование кейс-метода в образовании на примере зарубежных школ

Метод case-study впервые стали использоваться при обучении в Гарварде (США), и с тех пор Гарвард во многом определяет формат кейс-образования во всем мире. Обучение в Гарвардской школе бизнеса (Harvard Business School, HBS) практически полностью построено на анализе кейсов, а в библиотеке школы собрана самая большая коллекция кейсов в мире. Классический гарвардский кейс — это большой по объему кейс (20–25 страниц текста плюс 8–10 страниц иллюстраций и приложений), где есть главный герой и его история. Особенность применения кейс-метода в HBS — поиск единственно верного решения.

В Школе управления им. Дж. Кеннеди (John F. Kennedy School of Government, HKS) кейсы применяются для обучения государственных служащих, и их темы связаны с вопросами государственной политики и лидерства. Главный герой кейса, как правило, находится на государственной службе или является официальным лицом некоммерческой организации. Кейсы HKS могут затрагивать такие темы, как «Возрождение Руанды после геноцида», «Ураган Катрина» и т. п. Обсуждение кейсов в HKS носит скорее научный и концептуальный характер, в то время как в бизнес-школах кейс-метод — это решение конкретной проблемы с разработкой плана действий.

В медицинском образовании примером использования кейс-метода может служить обучение в Медицинской школе Гарварда (Harvard Medical School). Традиционно будущих врачей допускали до работы с пациентами с третьего курса, а первые два года им давалось исключительно теоретическое образование с огромным объемом материала для запоминания. Студенты изучали биологию, физиологию, анатомию, биохимию и другие дисциплины. В 1985 году декан школы Даниэль Тостезон (Daniel Tosteson) предложил использовать кейсы для того, чтобы снизить информационную нагрузку на студентов и ввести в программу элементы активного обучения.

Работа с медицинскими кейсами отличалась от решения бизнес-кейсов своим форматом. Студенты работали в небольших группах, по 6–8 человек, и получали материал непосредственно на занятии, а не знакомились с ним заранее. Кейс состоял из 5–6 частей, которые последовательно разбирались на нескольких занятиях. Как правило, в первой части описывалось начальное состояние пациента и симптомы болезни, вторая содержала в себе результаты первичного осмотра, последующие части были посвящены результатам анализов, диагнозу специалистов, назначенному лечению, реакции пациента на это лечение и дальнейшему прогрессу лечения.

В ходе обсуждения от студентов не требовалось предлагать готовые решения. Цель заключалась в том, чтобы поставить дальнейшие вопросы, выдвинуть гипотезы, выявить пробелы в знаниях и в итоге сформировать план для самостоятельного изучения материалов по теме, с которым студенты на несколько дней отправлялись работать в библиотеку. После этого преподаватель предлагал для обсуждения следующую часть кейса. Таким образом, с введением кейсов в обучение студенты уже на начальных курсах погружались в мир врачебной практики вместо чисто теоретической подготовки.

В европейской традиции бизнес-образования изначально утвердился немного иной формат обучения. Первые программы МВА во Франции, Швейцарии, Великобритании и других странах длились в среднем 12 месяцев (вместо двухгодичных программ, как это было принято в США) и были рассчитаны на студентов, уже обладавших практическим опытом в управлении бизнесом.

Эта прагматическая ориентация и приближенность к миру реального бизнеса нашла свое наиболее законченное выражение в Манчестерской школе бизнеса (Manchester Business School, MBS) и, соответственно, так называемой манчестерской школе кейсов. В отличие от гарвардских кейсов манчестерские кейсы в полтора-два раза короче и в них принципиально отсутствует правильное решение, которое вырабатывается в ходе открытых обсуждений. Кроме того, Манчестерская школа бизнеса пытается еще больше приблизить свои кейсы к реальности: она практикует краткосрочные стажировки студентов (проектный метод обучения), где перед ними ставится задача справиться с конкретной трудностью, которую компания испытывает в настоящий момент. За счет прохождения практики обучение в MBS длится чуть больше — 18 месяцев. В среднем на лекции приходится 30 % всего учебного времени, решение кейсов занимает 25 %, а участие в рабочих проектах — 45 %.

Интересные факты о кейсах

Получите карьерную поддержку

Если вы не знаете, с чего начать карьеру, зашли в тупик или считаете, что совершили какие-то ошибки, спросите совета у специалистов. Заполните заявку и консультанты Changellenge >> окажут вам помощь. Это отличный шанс вместе экспертом проработать проблемные вопросы и составить карьерный план.

Подписаться на карьерную рассылку

Подписывайтесь на рассылку и получайте карьерные советы — от выбора индустрии и компании до лайфхаков по самоорганизации и развитию коммуникативных навыков.

Что такое кейсы и кейс стади?

Что такое кейсы и как их применять в обучении? Какие кейсы существуют и в чём их преимущество перед другими способами познания? Почему именно кейсы пользуются сейчас повышенным спросом, являются модным подходом в бизнес-тренингах и тренингах личностного роста? Этим вопросам посвящается данная статья. Она предназначена для тех, кто хотел бы получать новые знания и навыки именно игровыми методами, а не через скучные лекции. А также будет полезна для тех, кто сам хочет научиться разрабатывать современные и актуальные кейсы.

Суть понятия «кейс»

Кейс (от англ. case – случай, обстоятельство) – это описание ситуации или случая, которые используют для обучения, оценки и поиска наиболее эффективного и/или быстрого решения. Кейсы используют в обучении, чтобы сделать этот процесс активным и захватывающим, творческим и игровым, насыщенным и нестандартным. Самое главное в кейсе – это его содержание, главная идея и интрига.

Формат кейса зависит от цели, которую преследует его решение. Это могут быть и всего несколько предложений, и десятки страниц текста. В последнее время чаще всего используются одностраничные кейсы. Они соответствуют потребностям в скоростном обучении, клиповому мышлению большинства обучаемых, просты для понимания и более просторны для воображения.

Также не существует определённого стандарта представления кейсов. Они могут быть представлены в печатном виде или на электронных носителях, а также в видеороликах или комиксах. Для большей наглядности в кейсы часто включаются фотографии, диаграммы, таблицы.

Метод кейс-стади – что это такое?

Наиболее полное определение понятия «метод кейс-стади» (англ. case-study) было сформулировано в 1954 году в Гарвардской школе бизнеса: «Это метод обучения, когда студенты и преподаватели (instructors) участвуют в непосредственных дискуссиях по проблемам или случаям (cases) бизнеса. Примеры случаев обычно готовятся в письменном виде как отражение актуальных проблем бизнеса, изучаются студентами, затем обсуждаются ими самостоятельно, что даёт основу для совместных дискуссий и обсуждений в аудитории под руководством преподавателя. Метод Case Studies, таким образом, включает специально подготовленные обучающие материалы и специальную технологию (techniques) использования этих материалов в учебном процессе».

Кейс-стади – по сути, имитационный метод обучения. В настоящее время он считается одним из самых эффективных способов образования в части формирования навыков решения конкретных проблем. Так, например, Гарвардская школа бизнеса выделяет почти 90% учебного времени на разбор конкретных кейсов. В России эта методика практикуется с 90-х годов прошлого века.

Метод case-study в отличие от других методов обучения имеет некоторые особенности:

Классификация кейсов

Кейсы классифицируются по различным признакам. С точки зрения организации информации используется четыре типа кейсов:

Другим подходом в классификации является разделение кейсов по степени сложности. Здесь различаются:

Некоторые исследователи считают, что в классификацию кейсов может входить шкала «Мёртвые и живые кейсы». К «мёртвым» они предлагают отнести кейсы, в которых содержится вся необходимая для анализа информация. В «живом» кейсе предполагается изначально предложить минимум информации, чтобы в процессе решения возникла необходимость найти новые дополнительные сведения, по максимуму применить воображение и творческий подход.

Различаются также кейсы

В зависимости от субъекта кейсы подразделяются на три категории:

Для классификации имеет значение и то, что представляет собой методическая сторона кейса. Они могут состоять из ряда вопросов, на которые необходимо дать ответ при решении, или представлять собой кейсы-задания, которые предполагают формулировку задачи и ее решение.

Требования к обучающему кейсу

Обучающий кейс – это не просто пример, взятый из практики реального бизнеса. Являясь учебным материалом, он должен отвечать определённым требованиям:

Инструкция по разработке кейсов

Для тех, кто решил разработать кейс для учебных целей, рекомендуем инструкцию, которую предложила Еремеева Н.

Как применять кейсы в тренинге?

Если Вы написали кейс к тренингу, что делать с ним дальше? Как разбирать его в реальной группе? Возможные варианты.

Вариант 1. «Найти решение»

Это то, что чаще всего делают с кейсами в тренинге — применяют их как формулировку проблемы. Участникам, соответственно, необходимо найти решение — сформулировать, что они планируют сделать в описанной ситуации. Как повысить продажи, как мотивировать сотрудника с определёнными целями, стремлениями, амбициями и характером, которые описаны в кейсе, и т. п.

Вариант 2 «Оценить, что правильно»

Вы можете разработать кейс, в котором решения уже приняты, действия совершены, а участникам тренинга остаётся оценить — что из этого было правильно, а что нет. Например, Вы описываете диалог покупателя и продавца, а участники тренинга оценивают, правильный ли он.

Вариант 3 «Назвать приёмы»

Можно попросить людей найти в кейсе конкретные приёмы, которые были применены в диалоге участников. Это похоже на предыдущий вариант, но работает с позитивными примерами — необходимо назвать, что было сделано удачно.

Как организовать работу группы с кейсом?

1. Всем вместе

Вы просто зачитываете ситуацию участникам, можно показать текст кейса на проекторе. Можно раздать распечатанный вариант кейса. Потом участники обсуждают и озвучивают свои мнения по кейсу. Плюс такого варианта в том, что Вам не надо много времени. Вы зачитали кейс, выслушали ответы, и двинулись дальше. Минус этого варианта — он сильно напоминает мини-лекцию и вопросы к ней.

2. В командах

Такой вариант применяется чаще всего. Необходимо объединить участников в команды по 3-4 человека и попросить прийти к совместному решению кейса в команде. Это оживляет обстановку на тренинге, особенно, если устроить между командами соревнование. Например, можно по итогам работы подсчитать, какая команда сможет идентифицировать больше приёмов решения кейса и интересных «фишек».

3. Индивидуально

Этот вариант хорош, если у вас гиперактивная темпераментная группа, в которой каждый всегда готов высказаться. Можно предусмотреть письменное решение кейса каждым участником, если вы хотите оценить индивидуальные навыки принятия решений.

4. Индивидуально, а потом в группе

Это очень весёлый вариант, который всегда незабываемо влияет на атмосферу тренинга. Сначала Вы говорите участникам, что им необходимо решить кейс индивидуально. А после того, как они сделают это — даёте ограниченное время — обычно не более 15 минут — чтобы они пришли к общему решению всей группой. При этом им необходимо сделать так, чтобы каждый участник был полностью согласен с итоговым решением, понимал и принимал его.

Тогда Вы сможете сделать выводы не только о знаниях и навыках участников по теме тренинга, но и о том, как они договариваются, убеждают друг друга, кто проявляет себя как лидер и т. п.

Личные рекомендации по кейс-стади

Рекомендации по кейс-стади на основе моего личного опыта проведения тренингов.

У нас много авторских кейсов. Более 200. Постепенно некоторые из них мы будет публиковать на этом сайте. Сначала бесплатно, потом – на платной основе. Если вам необходимы готовые кейсы, свяжитесь с нами.

Case study — метод активного образования

Знания, не применяемые на практике, подобны богатствам, лежащим в сундуках или под матрацом — они мертвы. И первое, что необходимо сделать любому человеку, который учит — это объяснить, зачем эти знания вообще нужны.

Один из способов получить реальные, работающие на практике инструменты — это метод кейсов или «case study».

Зародился этот метод в Гарвардской школе в 1924 году. Уже тогда преподавателям стало понятно — нет и никогда не будет учебника с теорией для предпринимателей и бизнесменов. Их первым решением этой проблемы было интервью с ведущими практиками бизнеса и написание подробных отчётов о том, чем занимались эти менеджеры, а также о факторах, влияющих на их деятельность. Слушателям давались описания определённой ситуации, с которой столкнулась реальная организация в своей деятельности, чтобы ознакомиться с проблемой и найти самостоятельно и в ходе коллективного обсуждения решение.

Если раньше метод кейсов использовался только в бизнес школах и на курсах менеджмента, то сейчас case-study применяется практически в любой области гуманитарного знания, будь то политология, региональное развитие или управление кадрами.

Большинство воспринимает case study как отражение конкретных проблемных ситуаций и создание из них некой головоломки, задачи, которую обучающимся предстоит обмозговать и найти решение. Возможно, даже более эффективное, чем было найдено в реальной жизни. Однако мне хотелось бы ознакомить вас с более широким методом, который включает в себя совокупность кейсов и их типологизацию. Разберём пошагово, как он работает:

Решите для себя, какую область вы планируете изучать, а затем подбирайте кейсы по конкретным критериям. Если у вас возникают проблемы с управлением персоналом, следует подбирать похожие случаи, если вы хотите улучшить качество статей, можно сделать их подборку по критериям обратной связи (как на неё отреагировали) и времени публикации (что тогда происходило в мире, особенно в рамках целевой аудитории). Вы можете использовать этот метод даже подобрать кейсы ссор с вашим другом, чтобы предотвратить их.

Самое важное — это выработать правильные критерии, чтобы отсеять ненужные кейсы. Схему, которую я описываю, я использовал в курсовой работе для поиска инструментов разрешения этнических конфликтов. Когда я создал своё рабочее понятие «этнический конфликт» и выработал его критерии, у меня отсеялось около четверти подобранных мною кейсов, поскольку была только видимость того, что эти кейсы мне подходят.

Теперь, когда мы имеем набор кейсов, которые нам подходят. Следующий шаг заключается в анализе кейсов на критерии, по которым их можно разделить на группы. Критериев должно быть несколько, чтобы подборка была более разнообразной. Например, если мы имеем набор кейсов «ссоры с близкими людьми», то критериями могут быть длительность ссоры, причина ссоры, исход ссоры и возраст участников ссоры. Если это «проблемные моменты в управлении интернет-журналом», то за критерии можно взять масштаб (сколько людей его читает), причину возникшей проблемы, количество ресурсов интернет-журнала.

Чтобы было попроще, разберём типологизацию на первом примере. Изначально у нас получается примерно такая табличка:

В нашей пробной модели мы имеем 4 критерия, которые разделены на 3 или 4 варианта. Варианты следует подбирать в зависимости от кейса. Нет смысла указывать в длительности вариант длиннее, чем был у вас или те причины или исходы, которых нет в ваших кейсах.

Итак, мы имеем 4х4х4х3=192 варианта групп. Нетрудно догадаться, что такое количество нам без надобности. Наша задача — создать сетку для конкретных кейсов и выбрать только те группы, в которые можно поместить достаточное количество кейсов (хотя бы от трёх). Формирование групп для кейсов — это довольно своеобразный процесс, который требует подборки и сравнения разных вариантов. Но, в итоге, методом проб и ошибок, группирование кейсов в своей завершённой форме выглядит примерно так:

В итоге должно получиться несколько групп, объединённых по выработанным признакам, в которых помещено несколько кейсов.

Теперь, когда мы протипологизировали все имеющиеся у нас кейсы, пришла пора спросить: а для чего мы всё это делали? Мы составили группы кейсов, которые похожи по определённым признакам. Для чего? Конечно же для того, чтобы сравнить их! Ведь если эти кейсы похожи, значит, у них есть общие инструменты решения. Проанализируйте ситуации каждой группы поочерёдно. Что у них общего? Как вы в них себя вели? А как могли бы себя повести? Чего вы хотели добиться? Если вы сами не участвовали в этой кейсе, то у вас есть прекрасная возможность отследить, как поступали другие люди, и к каким результатам пришли они. А также подумать, как бы сделали это вы? Может быть, у вас нашлось бы решение лучше?

В результате подобного анализа из каждой группы можно извлечь общие инструменты: какие-либо действия, которые совершались в той или иной ситуации для достижения своих целей (в нашем случае, с целью примирения)

Если определённый инструмент встречается в каждом кейсе из определённой группы, то его можно использовать в любом последующем кейсе, который происходит на данный момент. Чтобы было понятней, напишем краткий алгоритм, который состоит всего из двух простейших пунктов:

Преимущество этого метода в том, что чем больше вы его используете, чем больше вы имеете кейсов и тем более полна и универсальна будет ваша сетка (таблица). Это похоже на самообучающуюся систему, которая эффективно принимает решения на основе уже имеющегося у неё опыта.+

Развивайте, дополняйте и преобразуйте свои знания! Именно в процессе практического применения сухая и безжизненная теория обретает яркость и раскрывается во всём многообразии своих интересных и увлекательнейших аспектов.