дом коммуна это что

Почему в СССР не прижилась идея домов-коммун, или Абсурдные фантазии советских архитекторов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что предлагали архитекторы

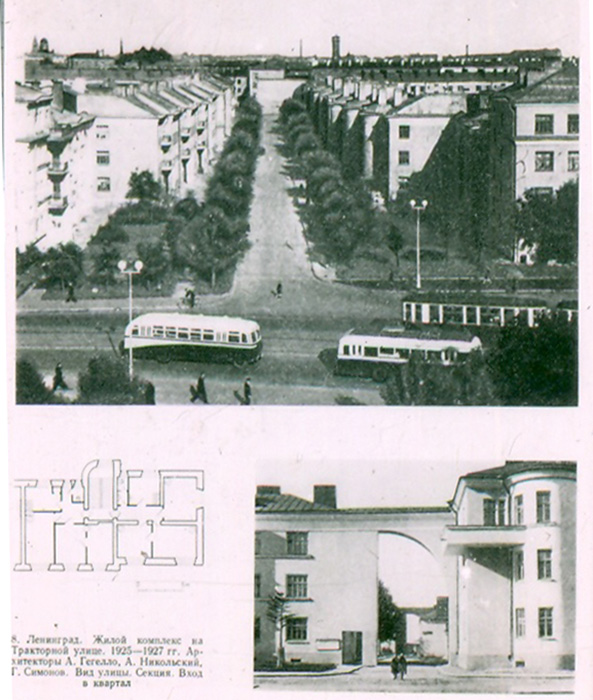

Среди «передовых» проектов общественных домов-коммун были и многоэтажки с дворами-холлами, и трехэтажные секционные жилые здания с совмещенными корпусами или расположенными рядом помещениями общественного обслуживания. Предполагалось, что советские граждане не будут отвлекаться на быт (стирка, готовка и так далее) и их частная жизнь будет максимально открыта общественности.

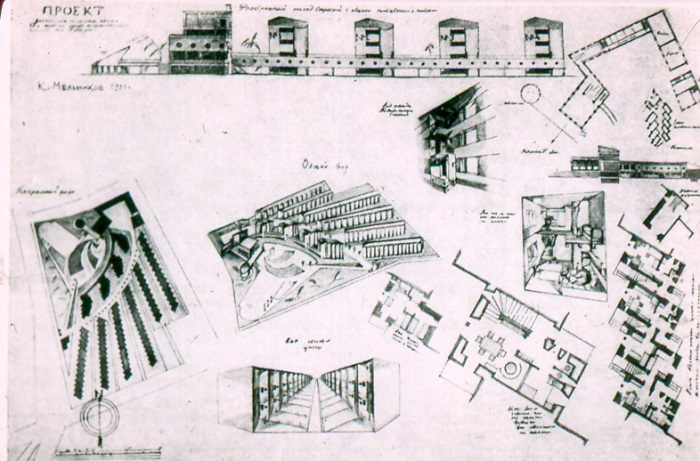

Известный зодчий Константин Мельников, например, придумал для молодых советских семей идею жилых корпусов, спроектированных в виде протяженных сблокированных домов с двухуровневыми квартирами. Общественные помещения (столовая, детский сад, хозяйственно-бытовые учреждения), по проекту Мельникова, располагались в едином корпусе, который связан переходом со зданиями-общежитиями для семейных пар и для одиноких.

Увы, архитектурная мысль бежала впереди реалий, и на практике помещения общественного обслуживания так же пришлось заселять семьями, ведь жилых квадратных метров на всех пролетариев не хватало. А комнаты и квартиры-«однушки», изначально предназначенные для одиноких, нередко обживали и многодетные семьи. Детей рождалось все больше, в домах становилось всё теснее. Все эти неудобства делали дома-коммуны не такими уж и комфортными, как изначально обещали советские власти, и вызывали критику граждан.

Постепенно в СССР ввели плату за жилье, появились жилищные кооперативы, предусматривающие самые разные типы квартир – и многокомнатные (для больших семей), и двухкомнатные (для маленьких), и «однушки» (для молодых пар и одиноких людей). Однако помещения общественно-коммунального назначения все еще не теряли актуальности, как, например, построенный в конце 1920-х годов в Москве дом кооператива «Дукстрой» (архитектор – Фуфаев).

И несмотря на то, что в Москве, Ленинграде и других крупных городах архитекторы стали постепенно переходить к более экономным секционным домам, каждая секция которых включала четыре двухкомнатные или две трехкомнатные квартиры, в связи с дефицитом жилых пространств продолжалось «покомнатное» заселение квартир.

Гораздо уютнее на этом фоне выглядели городские и пригородные малоэтажные жилые комплексы и поселки. Впрочем, и некоторые городские дома-коммуны также оказались более или менее удачными.

Дом-коммуна в Донском

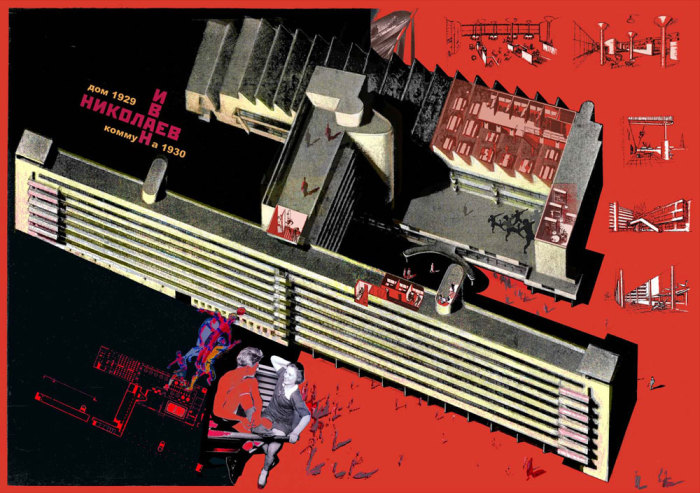

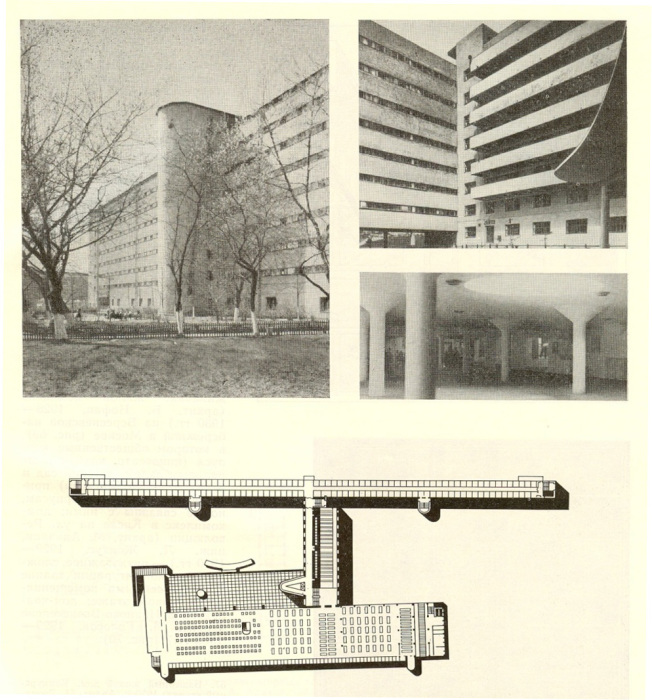

Студенческий дом, построенный в конце 1920-х годов в Донском переулке в Москве и разработанный по принципу коммуны, был рассчитан на две тысячи жильцов. Согласно задумке архитектора Николаева, он представлял собой три корпуса. Спальный (восьмиэтажка) состоял из комнат площадью шесть «кадратов» каждая, рассчитанных на двоих. Второе здание представляло собой спортивный блок, а в третьем корпусе располагались столовая на полтысячи едоков, читальня с книгохранилищем, помещения для занятий, а также ясли.

Такой тип дома-коммуны оказался довольно успешным и эксплуатировался много лет.

Дом «переходного типа»

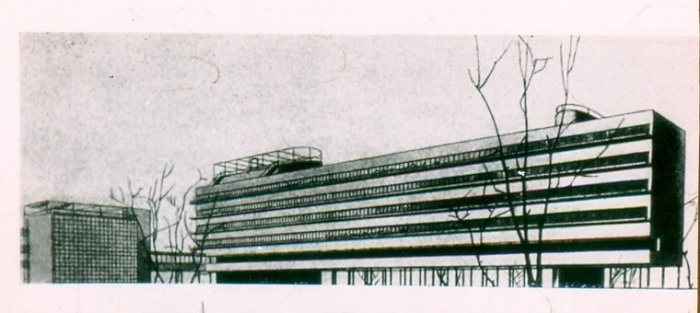

Жилой дом, спроектированный архитекторами Гинзбургом, Милинисом и инженером Прохоровым, был построен в Москве, на Новинском бульваре, также в конце 1920-х.

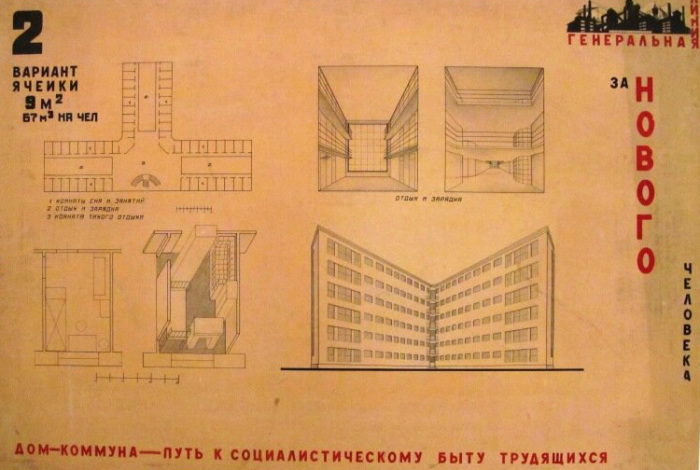

Проект включал шестиэтажный жилой дом, из которого через второй этаж можно было перейти в четырехэтажный общественный блок (столовая и детский сад). Такой вариант стал по сути переходным типом, потому что здесь были задуманы и комнаты для одиноких жильцов, и квартиры-малометражки, которые сейчас назвали бы студиями, и полноценные квартиры для больших семей.

Жилые помещения в здании задуманы двухуровневыми, окна выходят на обе стороны, что предполагает сквозное проветривание.

Ситуация дошла до абсурда

При проектировании домов-коммун иногда доходило до абсурда. Яркий пример тому – дом–коммуна, придуманный в 1929 году архитекторами Барщем и Владимировым. Проект представлял собой три корпуса: первый – для проживания взрослых, второй – для детей-школьников, а в третьем, как предполагали «прогрессивные» архитекторы, должны были жить малыши. Предполагалось, что общаться все эти три группы будут только в специальных комнатах для встреч детей с родителями. Таким образом должна была уйти на нет сама по себе идея семьи.

Практика показала всю несостоятельность обобществления жилых пространств. В итоге в 1930 году Центральный комитет ВКП(б) даже издал постановление «О работе по перестройке быта». В нем жестко критиковалась идея домов-коммун и преуменьшения роли семьи, а также сам формализм в реализации идеи обобществления быта. При этом в документе отмечалось, что строительство рабочих поселков должно продолжаться и при этом сопровождаться сопутствующими работами по благоустройству и коммунальному обслуживанию жильцов.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Антиутопия: как строились московские дома-коммуны и почему они провалились

Общежитие текстильного института

Адрес : 2-й Донской проезд, 7

Года постройки: 1929-1930

Архитектор: Иван Николаев

В чем идея:

Одними из первых под эксперимент попали студенты. Общежитие текстильного института на улице Орджоникидзе решено было выполнить в виде дома-коммуны. Длинный жилой блок вмещал в себя более 1000 жилых ячеек со смешным метражом: 2,3 на 2,7 м. Такая ячейка предназначалась для двух студентов, и в ней разрешалось только спать. Как писал архитектор дома Иван Николаев: “Закрытая ночная кабина подвергается, начиная с этого времени, энергичному продуванию в течение всего дня. Вход в нее до наступления ночи запрещен”.

С утра студенты отправлялись на зарядку, после — в санитарный блок, где принимали душ и переодевались в дневную одежду. Большую часть дня они проводили в общественном блоке, где располагались общая комната для занятий, библиотека, чертежная, столовая и студия.

Что вышло на самом деле:

Несмотря на то, что студенты использовали жилые ячейки и для дневного отдыха, и хранения вещей, развитая система общественных помещений в целом сделала этот эксперимент удачным. Установленный архитектором строгий порядок в значительной степени сохранялся до 60-х годов. После общежитие было передано Институту сталей и сплавов, который перестроил здание: вместо двух рядов маленьких комнат был устроен один, с комнатами на четырех студентов.

В 2016 году здание полностью отреставрировано, сейчас там располагается общежитие МИСИС, где проживают магистры и аспиранты. Первому этажу вернули первоначальный облик с планировками 1930-х годов.

Дом-коммуна на Лестева

Адрес : ул. Лестева, 18

Года постройки: 1928-1929

Архитектор: Г. Вольфензон и С. Леонтович, инж. А. Барулин

В чем идея:

Хотя это и первый дом-коммуна в СССР, идею коммуны воплощена частично. Его боковые корпуса имеют 40 двухкомнатных квартир со всеми удобствами. Коммунальными стали лишь три центральных корпуса. Они вмещают в себя 230 жилых ячеек площадью 9 и 14 квадратных метров с тамбуром и встроенным шкафом, а также общие умывальные, ванные, уборные и помещения, оборудованные мойками, кипятильниками и газовыми плитами «для подогревания и приготовления простейших кушаний».

В центральном же корпусе размещается развитая сеть общественных помещений: ясли, детский сад, столовая, клуб, спортзал и солярий на крыше. Архитектор Георгий Вольфензон писал о программе дома: “Все вселяемые в дом обязуются полностью перейти от индивидуальной кухни на питание в столовой дома. Дети дошкольного возраста всех вселяемых в дом в обязательном порядке размещаются и воспитываются в дневное время в детских учреждениях дома.”

Что вышло на самом деле:

Уже в 1930 году в «Рабочей Москве» была опубликована статья под названием «Не дом-коммуна, а старая трущоба…». Корреспондент Авилова, не указавшая своего имени, возмущалась испорченной канализацией, нечистоты из которой залили кухню и столовую, мокрым бельем и валенками на батареях, не замазанными зимой окнами, жарким и тесным физкультурным залом, отсутствием электричества и газоснабжения, а также «старыми клопами» рабочих.

Особое негодование у Авиловой вызывало убранство жилых помещений: «Многие квартиры украшены целыми иконостасами с богатой галерей богов. Та мебель, которую Жилсоюз предоставляет жильцам за довольно дорогую плату, является образчиком самой пошлой и нерациональной обстановки. Большие диваны, кровати с шишками и прочее».

В 1960–1970 годы центральная часть дома была расселена, сейчас там находятся офисы.

Дом архитекторов на Гоголевском бульваре

Адрес: Гоголевский бульвар, 8

Года постройки: 1929-1931

Архитектор: М. Барщ, В. Владимиров, И. Милинис, А. Пастернак, Л. Славина (под руководством М. Гинзбурга), инж. С. Орловский

В чем идея:

Видя неготовность людей к жизни в домах-коммунах, архитектор Моисей Гинзбург приходит к идее дома переходного типа. Квартиры в таком доме имели свои кухни и санузлы, но их скромный размер и развитая система общественных помещений должны были постепенно приучать человека к коммунальному укладу.

Одним из таких домов стал дом жилищного кооператива “Показательное строительство” на Гоголевском бульваре. Членами этого кооператива были сами архитекторы — проектировщики дома. Таким образом, они “протестировали” новую архитектуру на себе самих.

Что вышло на самом деле:

Сегодня дом на Гоголевском по-прежнему является жилым, и среди жильцов есть потомки тех самых архитекторов. Общественный блок давно занят различными учреждениями.

Задуманного Гинзбургом перехода к коммунальному укладу так и не случилось, как не случилось и коммунизма. Однако через 80 лет после строительства скромные ячейки в 36 квадратов стали восприниматься, как стильные студии, и сегодня среди жильцов немало представителей «богемных» профессий.

Надо признать, хоть эксперимент и не удался, Гинзбургу удалось создать тип жилья, не только не потерявший актуальности по прошествии почти века, но, напротив, получивший новый смысл.

eponim2008

eponim2008

Жизнь замечательных имен

Короткие истории о вещах и о людях, давших им свое имя

Что такое Дом-коммуна?

Неравнодушен я к советскому конструктивизму. И знаете почему? Потому что несколько лет своего студенчества я прожил в одном из самых знаменитых памятников советского конструктивизма в Москве, в Доме-коммуне по адресу Орджоникидзе 8/9.

Как же жили коммунары? А вот посмотрим!

С противоположной от спального корпуса стороны к санитарному корпусу примыкали столовая и учебный корпус. Они располагались параллельно спальному корпусу, так что все здание в плане напоминало букву Н. Сюда студенты попадали из санитарного корпуса, уже одетые и помытые.

Честно говоря, мне бы в этом «городе Солнца», который проектировали для себя пролетарские студенты, было бы неуютно. И, вероятно, не из-за тесных спальных комнатушек, и не из-за скудноватого рациона фабрики-кухни. А вот постоянное дружеское участие товарищей-коммунаров в твоей жизни, пожалуй, очень быстро доводило бы до «точки кипения». И скрыться от этого дружеского участия можно было бы, разве что уйдя на прогулку в Нескучный сад или в Донской монастырь. Впрочем, моя юность пришлась не на 1930-е годы. В этом-то все и дело.

А вот если бы об этом проекте узнал Владимир Маяковский, он может быть, и воскликнул бы что-нибудь восторженное, вроде: «Я планов наших люблю громадье». Однако, Маяковский застрелился раньше, чем дом-коммуна на улице Орджоникидзе был построен. Построен и зажил своей жизнью, которая довольно скоро стала отличаться от громадья планов.

Первой не выдержала система вентиляции спальных кабинок. Она проработала всего лишь год, после чего потребовала ремонта, который никто не проводил в течение 30 последующих лет. Так что спать коммунары привыкли с открытыми окнами в любое время года. Детский сад и ясли скоропостижно закрыли и в здешние кабинки поселили семейные пары. Потом потихоньку забыли запрет на проживание в «Коммуне» обслуживающего персонала. Жилищный кризис в Москве, знаете ли, никто так и не решил.

Спальный корпус, как многие конструктивистские здания, стоял на столбах, открывая вид на внутренний двор. Это свободное пространство быстро утилизовали. Поставили кирпичные стены и нагородили на первом этаже еще несколько жилых помещений. А во время войны в дом-коммуну временно вселили жильцов из нескольких разбомбленных соседних домов. Нет ничего более постоянного, чем временное жилье. «Погорельцев» окончательно расселили по городским квартирам только в начале 1960-х годов.

Тогда же стало ясно, что проживание в памятнике архитектуры, каковым был объявлен дом-коммуна на улице Орджоникидзе, уже не соответствует никаким нормам. Институты, студенты которых проживали в «Коммуне», желания делать реставрацию огромного объекта не проявили. Появилось даже предложение снести это здание и на его месте построить стандартные пятиэтажки-«хрущевки». В конце концов, дом-коммуну взял на баланс Московский институт стали и сплавов (МИСиС) и в 1968 году произвел там реконструкцию. По слухам, это был своеобразный бартер. МИСиС спас от возможного разрушения одно из любимых творений Ивана Николаева. Николаев, имея большие знакомства в архитектурном управлении Москвы, посодействовал тому, чтобы новый учебный корпус Института стали разрешили строить в центральной части Москвы, на Октябрьской площади, и не «выселяли» институт к Кольцевой дороге, как делали тогда со многими учебными заведениями.

После реконструкции внешний вид здания остался почти без изменений. Внутри же конструктивистское творение серьезно переделали. Получилось стандартное по тем временам студенческое общежитие с комнатами на четырех человек площадью в 6 кв. метров каждая.

Именно в этой реинкарнации «Коммунки» мне и довелось прожить 4 года. Именно такой я ее помню и люблю. Как женщину, с которой прожил, вероятно, самые лучшие годы своей жизни. Годы молодости, о которой невозможно сказать лучше, чем сказала когда-то Юнна Мориц:

В последний раз я увидел «Коммунку» в начале 2000-х годов, в кадрах сериала «Бригада». И узнал, и вздохнул: «Боже, как она постарела!»

Потом дошли слухи, что дом-коммуну на улице Орджоникидзе, как здание, совершенно не пригодное для проживания, закрыли. Чтобы избавить бывшее громадное общежитие от самочинного захвата и превращения его в «бомжатник», в доме-коммуне прорубили все межэтажные перекрытия. Заодно проверили прочность стальных несущих конструкций. Когда-то журналист Михаил Кольцов написал фельетон, где обвинил строителей в диком перерасходе цемента, а главное, стальных конструкций. Инженеры 21-го века сказали: конструкции поставлены грамотно, без излишеств и хорошо сохранились за 70 лет. Перерасход материалов, может быть, и был, но по сравнению с явно заниженными нормативами 1930-х годов. Если бы громадное студенческое общежитие делали по этим нормативам, оно, скорее всего, обрушилось бы.

Совсем нет! Великий Интернет принес известие, что в сентябре 2013 года закончилась реконструкция спального корпуса. Дом-коммуна по-прежнему будет общежитием, а хозяином этого общежития по-прежнему будет МИСиС.

Отреставрированное здание стало сверкающе белым. Интерьеры стали вполне современными и уютными. А в одном месте строители восстановили самый первый вариант спального корпуса таким, каким он был построен в 1930-м году, Комнаты-вагонки по обе стороны «темного», без окон, коридора.

Все прекрасно. Но эта, новая, «Коммунка» теперь уж точно не моя. Ну что ж, глядишь, через несколько десятков лет кто-нибудь вспомнит и ее с нежностью, вздохнув об ушедшей молодости.

Как жили в домах-коммунах СССР

Дома-коммуны в СССР должны были стать первым шагом ко всеобщему коллективизму и в то же время к облегчению жизни. Таким образом советские граждане должны были освободиться от бытовых проблем.

Впервые идеи таких домов появились ещё до революции. Вдохновившись описаниями французского социолога Фурье, русские социалисты-утописты стали думать о создании коммун-фаланстеров.

Люди, живущие там, должны были приносить взаимную пользу друг другу. А за аренду жилья не надо было платить, в отличие от съёмных комнат в царской России.

Дома Совета

Первые советские дома-коммуны были реализованы сразу после революции 1917 года. В здании Смольного разместили 600 человек. Прямо там для них организовали ясли, библиотеку, баню, школу и столовую. После под коммуны переоборудовали несколько гостиниц в Петрограде и Москве. Там были устроены общие кухни и столовые.

В 1918–1922 годах для различных деятелей культуры — писателей, художников, архитекторов — тоже создали отдельные коммуны. Это стало «первым опытом перевоспитания интеллигенции путём подкормки». Но в 1923 году эти коммуны были закрыты.

Общежития-коммуны для молодёжи

В двадцатые многие комсомольцы загорелись идеями домов-коммун. По их мнению, они были бы гораздо удобнее стандартных общежитий. В одной газете даже вышла статья на эту тему. В ней говорилось о том, что привить пролетарский коллективизм молодёжи возможно будет только тогда, когда и жизнь, и труд станут коллективными.

При многих техникумах, институтах и предприятиях стали создавать общежития-коммуны. Часто под них выделяли старые казармы или заводские помещения. Жители коммун получали из общего бюджета средства на проезд и обеды. Вещи также покупались коллективно. Были даже посёлки-коммуны. Например, студгородок Политеха в Санкт-Петербурге.

Новые советские коммуны

Целенаправленно строить дома-коммуны в СССР начали в тридцатых годах. Именно тогда в столице появился знаменитый дом Наркомфина. Изначально здание должно было состоять из четырёх корпусов, но построить смогли лишь два. В шестиэтажном жилом корпусе, стоящем на колоннах, в 50 квартирах разместили 200 человек. Комнатки были маленькие, в них были только кровати и небольшие столы со стульями. Предполагалось, что в них будут только ночевать. А где занимались решением бытовых вопросов в советских коммунах?

Для приёма пищи был отдельный блок. В нём располагалась кухня на всех жильцов и столовая. Там же были и спортзал, и библиотека. Однако в некоторых квартирках всё-таки были кухни. Но они были настолько малы, что пользоваться ими было неудобно. Для принятия водных процедур отводилась душевая секция. В семейных квартирах она была расположена прямо внутри квартиры. Тем, кому повезло меньше, приходилось пользоваться общими душевыми. Но, несмотря на все неудобства, квартирки в домах-коммунах пользовались спросом, особенно у студентов.

Дом на Орджоникидзе

Для студентов в Москве построили один из самых грандиозных домов-коммун. Этот памятник конструктивизма располагался (и сейчас располагается) в Москве на улице Орджоникидзе. В специальном корпусе размещались шестиметровые комнатки, где спали студенты. На свободном пространстве очень экономили. К примеру, двери, ведущие в спальни, были раздвижными. Такими же были и окна. К тому же, экономили и на отдельных душевых. В этом доме они были общими для каждого этажа. Студентам приходилось хорошенько побегать.

Заряд бодрости по утрам гарантировала пробежка по лестнице — в здании не было лифтов. Столовая располагалась в отдельном корпусе, и там была реализована идея фабрики-кухни. Также в этой советской коммуне был отдельный учебный корпус. В нём студенты учились и сидели в библиотеке. Кроме того, в учебном корпусе на первом этаже установили кинопроектор. Студенты наслаждались просмотром фильмов до наступления комендантского часа.

Ровно в десять вечера звенел звонок, и всем коммунарам нужно было расходиться по своим комнатушкам. Завести личную жизнь здесь было сложно, но вполне возможно. Тем коммунарам, у кого появлялись дети, предоставляли ясли. В них малыши жили до четырёх лет, а родители обитали в своих комнатах.

Конечно, бытовые нормы в домах-коммунах были не на высоте. В комнатах было душновато, окна сложно открывались. Но бедным студентам и рабочим некуда было деваться. Однако со временем сама идея советских коммун сошла на нет. Стали появляться многоквартирные коммунальные дома, где с удобствами было получше. А позднее начали строить хрущёвки, где удобства стали индивидуальными.

Памятник советской утопии: какие тайны хранит легендарный Дом-коммуна

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Завершается реконструкция, пожалуй, самого необычного общежития столицы – Дома-коммуны на улице Орджоникидзе. Это здание не только яркий представитель стиля конструктивизма, но и бывшая площадка для социального эксперимента. В основу проекта коммуны легла утопическая идея дома-конвейера, где для каждого бытового процесса выделены отдельные зоны, а жильцы были практически лишены личного пространства. На его первых обитателях – студентах Текстильного института – планировалось проверить, как отразится на строителях социализма механизация жизненного уклада.

О том, как новаторский для своего времени проект дважды чуть не довел своего создателя до расстрела, о легендах и реалиях быта коммунаров и о том, каким станет общежитие после реконструкции, читайте в материале корреспондента m24.ru.

В 2016 году закончится восстановление учебного корпуса, а вместе с ним и всего Дома-коммуны, расположенного на северо-западе района Замоскворечье, рассказал m24.ru руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов. После реконструкции расположенное в нем общежитие заработает в полном формате. Сейчас в доме заселен только учебный корпус, скоро жильцы появятся и в комнатах санитарного блока.

Сейчас говорят о том, что дом сохраняет свое изначальное предназначение, но это не совсем точно. Действительно, большую часть своей истории здание служило общежитием, но его изначальное предназначение было совершенно другим. В начале прошлого века 27-летний архитектор Иван Николаев проектировал не место жительства для студентов, а настоящий завод по производству строителей социализма.

«Сделано в Москве»: Конструктивизм

Коммуна – новое жилье для нового человека

В 1920-х годах была популярна утопическая идея обобществления быта, люди объединялись в коммуны и почти полностью освобождались от домашних забот вроде приготовления пищи и уборки помещений. Эти задачи они выполняли группами, посменно готовя и убирая сразу для всего коллектива. Личное пространство человека сокращалось до предела. Коммунары спали, ели, трудились и даже принимали душ коллективно.

Жильцы коммун должны были оставить в прошлом практически все свои вещи и старые привычки. Им запрещалось перевозить на новое место жительства личную мебель и предметы быта.

Поскольку совместная жизнь освобождала строителей социализма от «лишних» забот, на коммунара накладывались другие обязательства: ликвидировать безграмотность, следить за соблюдением правил проживания в коммуне, не допускать проявлений грубости, искоренять религиозность и многое другое.

Идеи сексуальной революции были раскритикованы уже в 1930-х годах, началась пропаганда воздержания и обязательного сожительства в браке. Первая в мире попытка построить общество свободной любви провалилась, потому что породила больше вопросов, чем ответов. Государство оказалось не готово взять на себя заботу о внебрачных детях, которых тоже предполагалось обобществить – растить не в семьях, а в интернатах.

Тогда же началась и критика в адрес домов-коммун со стороны Центрального комитета КПСС. Однако здание на Орджоникидзе было достроено, и какое-то время эксперимент по созданию молодежной коммуны в нем действовал.

Особенности Дома-коммуны на улице Орджоникидзе

Общежитие строилось в попытках механизировать человеческий быт. Проектировщики старались создать студентам такие условия проживания, при которых не относящиеся к учебе процессы были бы регламентированы строгим расписанием и проходили словно лента конвейера. В техническом задании на строительство значилось, что дом должен напоминать машину для жилья.

Как проходит реконструкция Дома-коммуны

Архитекторы решили эту задачу, разделив корпуса по функциональному назначению. Всего было три блока: самый крупный – спальный корпус с 1008 комнатами, к нему примыкал санитарный, который соединял спальни и общественный (учебный) блок. В последнем располагались комнаты для занятий, спортзал, ясли, столовые и так далее.

Вот как описывал типичное расписание студента сам автор проекта: в шесть часов утра – сигнал к подъему во всех спальных кабинах. После пятиминутной разминки – переход в санитарный блок, где у студента есть 10 минут на умывание, пять на душ и еще пять на то, чтобы одеться. Затем – в столовую в общественном блоке. После завтрака студент ориентируется на свое расписание занятий и кружков. Вечером звучит сигнал, созывающий всех жильцов на прогулку. Вернувшись с улицы, студенты снова из общественного блока, где располагался единственный вход в здание, двигаются в спальный корпус. На пути уже в обратном порядке – раздевалки и души. В 22 часа гаснет свет и в комнату начинает поступать озонированный воздух. Обязательная продолжительность здорового сна – восемь часов.

«Буквально через два-три года после открытия в коммуну стали селить семейных людей, которые не имели никакого отношения к студенчеству, и у них были совсем другие потребности, в итоге четкое функциональное разделение помещений начало разрушаться», – рассказал главный архитектор проекта реконструкции Дома-коммуны Всеволод Кулиш.

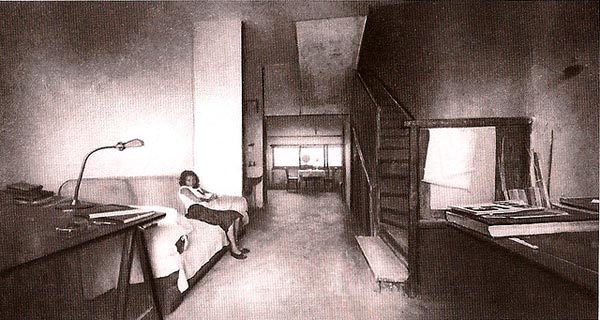

Как выглядела спальня студента-коммунара

В восьмиэтажном спальном блоке находились комнаты площадью всего шесть квадратных метров. Эти помещения были предназначены только для сна, в них размещались две узкие односпальные кровати и тумбочка. Закрывались такие спальни раздвижной дверью и назывались даже не комнатами, а кабинами.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Несколько таких кабин сейчас готовятся к открытию в будущем музее Дома-коммуны. На первом этаже спального корпуса уже готовы несколько комнатушек, в которые предстоит поставить мебель. От коридора помещения отделяет не стена, а перегородка с большими аквариумными окнами и раздвижной дверью.

Как пояснили в администрации общежития, перегородки вызвали немало споров во время реконструкции. Часть экспертов утверждали, что окна в коридор в спальнях студентов были, но учащиеся их заклеивали газетами, а другие специалисты полагали, что вместо них была еще одна стена с дверным проемом.

Некоторые источники пишут, что в первом проекте на кабину для сна выделялось всего четыре квадратных метра – этой площади было достаточно, чтобы установить в комнате двухъярусную кровать и тумбочку. К тому же предполагалось, что спальные места будут без окон, поскольку они не нужны для сна. Однако в итоговом варианте проекта кабины вынесли из центра здания к наружным стенам, а их площадь слегка увеличили, чтобы можно было поставить кровати на одном уровне.

«Путешествие во времени»: Дом-коммуна

Главный архитектор проекта реконструкции здания эту информацию не подтверждает: «Действительно, когда-то шла речь о том, чтобы комнаты студентов находились в центральной части здания, а коридоры проходили по бокам от них около внешних стен. Тогда звучала норма 50 кубических метров на каждого студента, но про то, что комнаты были меньшей площадью, я не слышал», – рассказал Всеволод Кулиш.

Общественный блок Дома-коммуны

Эта часть коммуны располагалась в трехэтажном корпусе. В блоке размещалась столовая, спортивный зал на 1000 человек, читальный зал на 150 мест с книгохранилищем, детские ясли, прачечные, медпункт, душевые, комнаты для кружков и кабины для индивидуальных занятий.

Через общественный корпус осуществлялся вход в здание.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Назначение многих помещений в учебном блоке планируется сохранить и после реконструкции. Например, по проекту будут восстановлены комнаты для индивидуальных и групповых занятий студентов, столовая и библиотека.

Смертельно опасное новаторство архитектора Ивана Николаева

Здание общежития на улице Орджоникидзе было новаторским не только по своему внутреннему устройству. Одна из главных инноваций Дома-коммуны невооруженным глазом не видна. Спальный блок машины для жилья строили на стальном каркасе. Металлические балки, скрытые в стенах здания, позволяют производить практически любую перепланировку и делать это в короткие сроки. Это архитектурное решение не раз помогало перестраивать корпус и в 60-е годы, и во время реконструкции, стартовавшей в 2007 году. Но тогда в послереволюционном Советском Союзе новаторство Николаева чуть не стоило молодому зодчему жизни.

Во время очередной проверки строительства комиссия усмотрела в использовании стальных балок нерациональное расходование стратегического материала. И в «Правде» вышел обличающий фельетон известного журналиста Михаила Кольцова. «Зато уж дом – картинка. Посмотреть – и умереть. Там одно окно по фасаду, так можете себе представить – неизвестно, где оно начинается и где кончается. Чудеса архитектуры! Смачный революционный архитектурно-строительный плевок в лицо отжившему старому миру!» – написал в своей статье Кольцов.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

После выпуска материала Николаев несколько месяцев ждал ареста и расстрела, однако зодчего спасло руководство строительного бюро «Стальстрой».

Сейчас с крыши здания кремлевские стены не видны, зато можно рассмотреть деловой центр «Москва-Сити», Донской монастырь и Шуховскую башню.

Первая реконструкция и запустение Дома-коммуны

В 1968 году Дом-коммуну реконструировали под общежитие Института стали и сплавов: был перестроен первый этаж, а комнаты увеличены за счет части коридоров. Реконструкция осуществлялась по проекту архитектора Якова Белопольского при участии Ивана Николаева. После этого общежитие в нем действовало до 1996 года.

В конце 1990-х годов в спальном корпусе был произведен демонтаж перекрытий. До 2007 года здание пустовало, шла борьба за исторические земли, в городскую администрацию поступали связанные с ними коммерческие проекты. Но в итоге было принято решение сохранить памятник архитектуры и приспособить его под современное общежитие. В 2013 году в спальном блоке снова поселились студенты.

Что сохранилось и изменилось в бывшем здании коммуны на Орджоникидзе

Во время реконструкции архитекторы постарались восстановить максимальное количество важных элементов в доме. Благодаря этому на фасаде спального корпуса вновь появились ленточные окна оригинальной величины с деревянными рамами. «Мы даже хотели сделать открывающиеся створки раздвижными, в соответствии с первоначальным проектом здания, но эту идею воплотить не удалось. Такие рамы значительно дороже, и их легче повредить, – рассказал Всеволод Кулиш. – В результате был найден компромисс. Створки окон открываются привычным для всех способом, но при этом они выступают из остального массива так, чтобы создавалось впечатление, будто их можно раздвигать».

Не удалось также сохранить и оригинальные лестничные перила в санитарном блоке. Сейчас здесь установлены точные копии перил другого общежития, спроектированного Иваном Николаевым. А вот подлинные опоры на пандусе остались.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Пандус, ведущий с первого на восьмой этаж санитарного блока, считается одним из главных украшений здания коммуны. Сейчас во внутреннем пространстве поднимающегося ввысь серпантина появился маленький панорамный лифт. Установку в красивом архитектурном пространстве подъемника поддержали не сразу, многие специалисты считали, что этот участок нужно сохранить в его оригинальной задумке.

По иронии, одним из главных аргументов за появление лифта послужил первоначальный проект Ивана Николаева. Оказывается, зодчий сам предлагал установить во внутреннем пространстве пандуса патерностер – поднимающиеся платформы, которые по каким-то причинам в итоге не появились.

В спальном прибавились яркие краски. Сейчас одна из стен коридора на каждом этаже корпуса покрашена в свой яркий цвет. Как пояснили представители администрации, в общежитии есть желтый, коралловый, зеленый, фисташковый, пурпурный и синий этажи. «Яркие краски в оформлении коридоров мы использовали отнюдь не бездумно. «При осмотре дома в начале реконструкции мы находили помещения в санитарном блоке, которые также были окрашены в яркие цвета. Были даже черные комнаты, назначение которых, к сожалению, уже неизвестно, – пояснил Всеволод Кулиш. – В те времена игре цвета и формы придавали большое значение, поэтому мы решили подчеркнуть дух конструктивизма в здании и покрасили стены в разные цвета».

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Завершить реконструкцию Дома-коммуны планируется в начале 2016 года. К этому времени должен быть достроен учебный корпус. Вместе с открытием нового пространства для студентов администрация общежития планирует начать пускать посетителей в музей, который сейчас обустраивают на первом этаже спального блока. Здесь посетители смогут увидеть, как выглядели комнаты студентов-коммунаров в 20-е годы прошлого века, а также изучить находки, обнаруженные в доме при реконструкции.

С открытием музея Дом-коммуна станет не только памятником архитектуры, но и живым напоминанием об удивительном, пусть и не удавшемся социальном эксперименте.

eponim2008

eponim2008