автором книги критика чистого разума является

Автором книги критика чистого разума является

Критика чистого разума. Критика практического разума. Критика способности суждения

Оригинал-макет подготовлен издательским центром «НОУФАН»

© ИП Сирота Э. Л. Текст и оформление, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

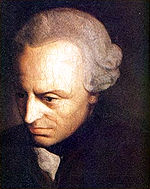

Иммануил Кант (1724–1804)

Вопросы, на которые дает ответ эта книга

ЧТО ВНАЧАЛЕ – ОПЫТ ИЛИ ПОЗНАНИЕ?

Познание следует за опытом и возможно только при его наличии.

КАК РАЗУМ ПРИХОДИТ К ПОТРЕБНОСТИ В НАУКЕ?

За счет того, что человек наделен способностью к критике. Догматизм породить науку не способен.

МОГУТ ЛИ У ОДНОЙ ВЕЩИ БЫТЬ ДВА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПРИЗНАКА?

Да, если они разделены во времени.

ЧТО ТАКОЕ ПРИКЛАДНАЯ ЛОГИКА?

Всеобщая логика становится прикладной, если она имеет дело с правилами деятельности рассудка при субъективных опытных условиях, о которых говорит психология.

ЧЕМ ПОНЯТИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЧУВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ?

Первые основываются на деятельности и получаемом в ее процессе опыте, вторые – на переживаниях.

КАКОЙ КРАТКОЙ ФОРМУЛОЙ МОЖНО ВЫРАЗИТЬ ДЕЙСТВИЕ, КОТОРЫМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА?

«Я мыслю». Я существую, поэтому как разумное существо подчинен своему внутреннему чувству.

В самом общем смысле слова – существование вещей, подчиненное законам.

ЧТО ТАКОЕ СВЯТОСТЬ?

Полное соответствие воли с моральным законом, совершенство, недоступное ни одному разумному существу в чувственно воспринимаемом мире ни в какой момент его существования.

Это такое состояние разумного существа в мире, когда все в его существовании происходит согласно его воле и желанию; следовательно, оно основывается на соответствии природы со всей его целью и с главным определяющим основанием его воли.

СКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ИМЕЕТ НАША ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ?

Две – область понятий природы и область понятия свободы, ибо через эти понятия она является априори законодательной. Соответственно этому философия делится на теоретическую и практическую.

ЧЕМ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СВОБОДНЫЙ ВЫБОР?

Там, где говорит нравственный закон, объективно уже нет свободного выбора по отношению к тому, что надо делать.

ЧТО МОЖНО СЧИТАТЬ ПРЕКРАСНЫМ?

Прекрасно то, что всем нравится без понятия.

Иммануил Кант. «Имей мужество пользоваться собственным умом»

Иммануила Канта (1724–1804) считают родоначальником немецкой классической философии, или немецкого идеализма. Представители этого философского направления, отчасти являясь «наследниками» вольнодумцев-просветителей, рассуждали о сути знания, о свободе, вере, возможности постижения окружающего мира… В философии Иммануила Канта с одной стороны отразилось наследие прошлых веков, а с другой была создана основа для множества философских течений будущего.

Он был невероятно разносторонним ученым и мыслителем. Кант писал о Солнечной системе и разрабатывал новые классификации животного мира, изучал приливы и землетрясения, писал о процессе познания, об этике, о государстве и праве, о «целесообразности», о сущности человека. Даже те, кто никогда не интересовался философией, наверняка знают о «категорическом императиве Канта»: «Поступай лишь согласно такому правилу, которое ты мог бы желать возвести в общий закон».

С чего начать знакомство с обширным наследием великого философа? Мы отобрали для вас несколько фрагментов из самых известных его работ.

«Критику чистого разума» часто называют главным трудом Иммануила Канта. В ней рассматривается суть познания, деятельность разума; но мыслитель не ограничивается этим, он рассуждает о возможности «доказать существование Бога», о времени и пространстве, о механизмах мыслительного процесса. Есть ли разница между знанием, полученным эмпирически, то есть опытным путем, и знанием, полученным при помощи «чистого» разума? Как мы получаем достоверную информацию об окружающем нас мире, как вырабатываем свою систему суждений?

Продолжением этого сложного, но увлекательного произведения является «Критика практического разума», посвященная этике, вопросам долга и морали, рассуждениям о счастье. Именно долг, с точки зрения Канта, является тем краеугольным камнем, на котором можно построить хрупкое здание истинной нравственности. Только переступая через себя, только преодолевая свои негативные склонности, можно стать нравственным человеком!

И, наконец, вы познакомитесь с избранными фрагментами работы Иммануила Канта «Критика способности суждения». В ней он рассуждает о красоте и особо останавливается на понятии целесообразности. Кстати, именно Канту принадлежит определение искусства, которое многие художники считают самым лучшим: «созидание через свободу».

Те, кому уже довелось познакомиться с произведениями Канта, говорят: «Это сложно, но очень интересно и… современно!» Истинная философия существует вне эпохи и вне политики – она актуальна всегда. Так давайте же обратимся к шедеврам классической философии XVIII столетия! Ведь, по словам самого Иммануила Канта, «умение ставить разумные вопросы уже есть важный и необходимый признак ума…»

Критика чистого разума

I. Различие чистого и опытного познания

Нет сомнения, что всякое познание наше начинается опытом. Чем может быть возбуждена познавательная способность к деятельности, как не внешними предметами? Они будят внешние чувства и частью прямо возбуждают в нас представление, частью подвигают нашу рассудочную деятельность к тому, чтоб сравнивать их, соединять или разъединять и таким образом грубый материал чувственных впечатлений перерабатывать в познание предметов, называемое опытом. По времени, следовательно, всякое познание следует за опытом и с ним начинается.

Впрочем, не все наше познание происходит из опыта, хотя оно возникает вместе с опытом. Возможная вещь, что само наше опытное познание есть нечто сложное, – с одной стороны, оно состоит из того, что мы воспринимаем посредством впечатлений, с другой – из того, что наша познавательная способность (именно по поводу чувственных впечатлений) производит из себя: только это добавление из себя мы научаемся сознавать не прежде, как после долгого упражнения, когда мы сделаемся способными к самонаблюдению.

Поэтому возникает вопрос, требующий ближайшего исследования и нерешимый с первого взгляда: возможно ли такое познание, независимое от опыта и от всех чувственных впечатлений? Это познание называется априори и различается от опытного, которого источники – апостериори – именно в опыте.

Выражение это довольно неопределенно, чтоб означать полный действительный смысл предложенного вопроса. О многих познаниях, приобретенных из опытных источников, говорят обыкновенно, что мы способны к ним, или участны в них априори, потому что мы добываем их не прямо из опыта, а из общих положений, также выведенных из него. О человеке, подкопавшем основание своего дома, говорится: он мог априори знать, что дом в таком случае упадет, т. е. ему не было нужды на опыте ждать действительного падения. Правду сказать, он не мог бы вполне знать этого и апостериори. Ведь опыт должен научить его, что все тела подвержены закону тяжести и непременно упадут, если лишить их опоры.

Критика чистого разума

«Критика чистого разума» (нем. Kritik der reinen Vernunft ) — философский труд Иммануила Канта, впервые опубликованный в 1781 году. Считается одной из наиболее фундаментальных работ в истории философии и главным сочинением философа. Ключевой вопрос Критики — это исследование познавательной возможности разума, в отрыве от знаний, получаемых эмпирическим, то есть опытным путем. На пути своего исследования, философ освещает вопросы пространства и времени, возможности доказательства посредством разума существования Бога и др.

Произведение является результатом более чем десятилетнего обдумывания, однако написание самого текста заняло несколько месяцев. Исследователь творчества философа и переводчик его работ на английский язык Норман Кемп Смит в своих комментариях к Критике чистого разума пишет, что вряд ли на протяжении всей истории литературы найдется произведение, столь тщательно и последовательно продуманное, но настолько поспешно написанное. [1] На этот счет в своем письме к Моисею Мендельсону от 16 августа 1783 года Кант пишет:

«…результаты своих по меньшей мере двенадцатилетних размышлений я обработал в течение каких-нибудь 4 или 5 месяцев как бы на ходу, хотя и с величайшим вниманием к содержанию, но гораздо менее заботясь об изложении, которое облегчило бы читателю его усвоению. Я теперь ещё не раскаиваюсь, что решился на это, поскольку без всего этого и при более длительной отсрочке с целью придать сочинению популярность, оно, вероятно, вообще не было бы создано, тогда как последняя ошибка со временем может быть устранена, если только существует само произведение, пусть ещё в недостаточно обработанном виде. Я ведь уже слишком стар для того, чтобы создать столько обширное произведение, в котором постоянное стремление добиться законченности одновременно совмещалось бы с возможностью отшлифовать каждую часть, придать ей завершенность и легкую живость». [2]

По всей видимости, Критика является объединением текстов написанных автором на протяжении нескольких лет. В результате после выхода работы в свет, читатели жаловались на её излишнюю сложность, что затрудняло понимание идей автора. Для предотвращения возможных неверных толкований, в 1783 Кантом были изданы «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука», а в 1787 году вышло второе издание Критики. Тот, кто впервые приступает к чтению работы, неизменно оказывается обескуражен её сложностью и запутанностью. Отчасти это объясняется тем, что Кант был, в первую очередь, университетским профессором и находился под влиянием сложившейся в то время традиции написания философских работ, основоположниками которой были Христиан Вольф и Александр Готлиб Баумгартен. Характерными чертами при этом выступали использование специфического языка, своеобразное разделение текста на части и стремление добиться полноты в освещение исследуемого вопроса. По утверждению Нормана Кемпа Смита, Критика не представляет собой одну стройно выстроенную систему, она скорее является изложением попыток Канта сформулировать и разрешить те проблемные вопросы, которые возникают в процессе исследования

Содержание

Содержание

Основную тему книги составляет понятие трансцендентального, которое раскрывается в трёх частях работы:

Понятие трансцендентального выступает в оппозиции понятия эмпирическое и обозначает то, благодаря чему возможен опыт, таким образом основным содержанием «Критики чистого разума» является гносеология.

Кант начинает свои рассуждения со специфической классификации суждений. Он выделяет суждения синтетические-аналитические и априорные-апостериорные.

Синтетическими называются суждения, несущие новое знание, не содержащееся в понятии, которое является их субъектом.

Аналитическими называются суждения которые всего лишь раскрывают свойства, присущие понятию субъекта, содержащиеся в нём самом, и не несут нового знания.

C другой стороны, априорные суждения (лат. a priori ) не нуждаются в опытной проверке своей истинности, а для апостериорных (лат. a posteriori ) необходима эмпирическая верификация. Кант замечает, что синтетические суждения чаще всего апостериорные, а аналитические — априорные.

Сам Кант приводит следующие примеры: «Все тела протяжённы» — аналитическое суждение. Действительно, нам не нужно прибегать к опыту, чтобы убедиться в том, что любое тело развёрнуто в пространстве (имеет длину, ширину, высоту); этот признак — существенный в содержании понятия «тело». Т. е. указанное суждение — априорное. С другой стороны — «Все тела имеют тяжесть» — синтетическое суждение. И хотя мы знаем, что даже самое лёгкое тело обладает тяжестью, узнаём мы это не из содержания понятия, а, скорее, из курса физики. Т. е. — это суждение апостериорное.

Вместе с тем, Кант замечает, что существует особый вид суждений, и суждения этого вида лежат в основании многих наук в качестве принципов. Это синтетические, и одновременно априорные суждения. Вопрос «Как возможны синтетические априорные суждения?» — фундамент дальнейшего построения работы «Критика чистого разума».

Важнейшие термины «Критики чистого разума»

Оглавление

| Zueignung | ||||||||||||

| Предисловие ко второму изданию (Vorrede zur 2. Auflage) | ||||||||||||

| Введение (Einleitung) | I. О различии между чистым и эмпирическим познанием (Von dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntniß) | |||||||||||

| II. Мы обладаем некоторыми априорными знаниями, и даже обыденный рассудок никогда не обходится без них (Wir sind im Besitze gewisser Erkenntnisse a priori und selbst der gemeine Verstand ist niemals ohne solche) | ||||||||||||

| III. Для философии необходима наука, определяющая возможность, принципы и объём всех априорных знаний (Die Philosophie bedarf einer Wissenschaft, welche die Möglichkeit, die Principien und den Umfang aller Erkenntnisse a priori bestimme) | ||||||||||||

| IV. О различии между аналитическими и синтетическими суждениями (Von dem Unterschiede analytischer und synthetischer Urtheile) | ||||||||||||

| V. Все теоретические науки, основанные на разуме, содержат априорные синтетические суждения как принципы (In allen theoretischen Wissenschaften der Vernunft sind synthetische Urtheile a priori als Principien enthalten) | ||||||||||||

| VI. Общая задача чистого разума (Allgemeine Aufgabe der reinen Vernunft) | ||||||||||||

| VII. Идея и деление особой науки, называемой критикой чистого разума (Idee und Eintheilung einer besonderen Wissenschaft unter dem Namen einer Kritik der reinen Vernunft) | ||||||||||||

| I. Трансценден- тальное учение о началах (Transscendentale Elementarlehre) | Часть первая. Трансценден- тальная эстетика (Erster Theil. Die transscendentale Ästhetik) | Глава первая. О пространстве (1. Abschnitt: Vom Raum) | ||||||||||

| Глава вторая. О времени (2. Abschnitt: Von der Zeit) | ||||||||||||

| Общие замечания о трансцендентальной эстетике (Allgemeine Anmerkungen zur transscendentalen Ästhetik) | ||||||||||||

| Общий вывод | ||||||||||||

из трансцендентальной эстетики (Beschluß der transscendentalen Ästhetik)

Трансценден-

тальная логика

(Zweiter Theil. Die transscendentale Logik)

тальное учение о методе (Transscendentale Methodenlehre)

Русские переводы

«Критика чистого разума» несколько раз переводилась на русский язык. Ниже приведён список первых изданий переводов.

Несостоявшиеся переводы

В планах Фета был перевод «Критики чистого разума», однако, Н. Страхов отговорил Фета переводить эту книгу Канта, указав, что русский перевод этой книги уже существует. После этого Фет обратился к переводу Шопенгауэра.

Переводы на другие языки

Перевод на латинский язык был сделан Фридрихом Борном (Immanuelis Kantii Opera ad philosophiam criticam. Latinam vertit Fredericus Gottlob Born. Vol. I, qui inest Critica rationis purae. Lipsiae, 1796).

Известны два перевода на английский:

Итальянский перевод сделан Джордже Колли (Kant Immanuel. Critica délla ragione pura. Introduzione, traduzione e note di Giorgio Colli. Torino, 1957).

Критика чистого разума

Из Википедии — свободной энциклопедии

«Кри́тика чи́стого ра́зума» (нем. Kritik der reinen Vernunft ) — философский труд Иммануила Канта, впервые опубликованный в 1781 году в Риге в издательстве И. Ф. Харткноха. Считается одной из наиболее фундаментальных работ в истории философии и главным сочинением философа. Ключевой вопрос «Критики» — исследование познавательной возможности разума, в отрыве от знаний, получаемых эмпирическим (опытным) путём. По ходу исследования философ освещает вопросы пространства и времени, возможности доказательства существования Бога посредством разума и др.

Сочинение написано за несколько месяцев после более чем десятилетнего обдумывания; по всей видимости, является объединением многолетних записок автора. Читатели жаловались на излишнюю сложность книги, затруднявшую понимание идей автора. Для предотвращения возможных неверных толкований в 1783 году Кантом были изданы «Пролегомены ко всякой будущей метафизике», а в 1787 году вышло второе издание «Критики». Изложив в 1-м издании тот взгляд критического идеализма, что мир познается нами только в своих являемых формах, которые суть построения умственной деятельности нашего субъекта и помимо нашего представления вовсе не существуют, Кант понял, что этот взгляд смешивается многими с тем фантастическим идеализмом, по которому мир создаётся субъектом без всякого данного материала и есть только грёза или пустой призрак. Ввиду этого Кант во 2-м издании, так же и как в «Пролегоменах», подчеркнул различие двух идеализмов и изложил свой таким образом, чтобы дальнейшее смешение было невозможно. [4]

Непосредственное продолжение — «Критика практического разума» (1788), основное этическое произведение Канта.

Автором книги критика чистого разума является

Критика чистого разума

ВАСО de VERULAMIO. Instauratio magna. Praefatio

Перевод с немецкого Н. Лосского

Сверен и отредактирован Ц. Арзаканяном и М. Иткиным

Примечания Ц. Арзаканяна

© ООО «Издательство «Эксмо», 2015

королевскому государственному министру

барону фон ЦЕДЛИЦУ

Содействовать росту наук – значит трудиться в собственных интересах Вашего превосходительства; с интересами науки Вас теснейшим образом связывает не только Ваш высокий пост покровителя наук, но и гораздо более близкое отношение любителя и глубокого знатока. Поэтому я пользуюсь единственным находящимся до известной степени в моем распоряжении средством выразить свою благодарность за милостивое доверие, которым Вы почтили меня, предполагая, что я чем-то могу содействовать этой цели.

Милостивому вниманию, которым Вы, Ваше превосходительство, удостоили первое издание моего сочинения, я посвящаю теперь это второе издание, а также все относящееся к моему литературному призванию и с глубоким уважением имею честь быть

Предисловие к первому изданию

На долю человеческого разума в одном из видов его познания выпала странная судьба: его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться, так как они навязаны ему его собственной природой; но в то же время он не может ответить на них, так как они превосходят возможности человеческого разума.

В самом деле, напрасно было бы притворяться безразличным к таким исследованиям, предмет которых не может быть безразличным человеческой природе. Ведь и так называемые индифферентисты, как бы они ни пытались сделать себя неузнаваемыми при помощи превращения ученого языка в общедоступный, как только они начинают мыслить, неизбежно возвращаются к метафизическим положениям, к которым они на словах выражали столь глубокое презрение. Однако указанное безразличие, возникшее в эпоху расцвета всех наук и затрагивающее как раз тех, чьими познаниями, если бы они имелись, менее всего следовало бы пренебрегать, представляет собой явление, заслуживающее внимания и раздумья. Совершенно очевидно, что это безразличие есть результат не легкомыслия, а зрелой способности суждения[1] нашего века, который не намерен больше ограничиваться мнимым знанием и требует от разума, чтобы он вновь взялся за самое трудное из своих занятий – за самопознание и учредил бы суд, который бы подтвердил справедливые требования разума, а с другой стороны, был бы в состоянии устранить все неосновательные притязания – не путем приказания, а опираясь на вечные и неизменные законы самого разума. Такой суд есть не что иное, как критика самого чистого разума.

Я разумею под этим не критику книг и систем, а критику способности разума вообще в отношении всех знаний, к которым он может стремиться независимо от всякого опыта, стало быть, решение вопроса о возможности или невозможности метафизики вообще и определение источников, а также объема и границ метафизики на основании принципов.

Этим единственным оставшимся путем пошел я теперь и льщу себя надеждой, что на нем я нашел средство устранить все заблуждения, которые до сих пор ссорили разум с самим собой при его независимом от опыта применении. Я не уклонился от поставленных человеческим разумом вопросов, оправдываясь его неспособностью [решить их]; я определил специфику этих вопросов сообразно принципам и, обнаружив пункт разногласия разума с самим собой, дал вполне удовлетворительное решение их. Правда, ответ на эти вопросы получился не такой, какого ожидала, быть может, догматически-мечтательная любознательность; ее могло бы удовлетворить только волшебство, в котором я не сведущ. К тому же и естественное назначение нашего разума исключает такую цель, и долг философии состоял в том, чтобы уничтожить иллюзии, возникшие из-за ложных толкований, хотя бы ценой утраты многих признанных и излюбленных фикций. В этом исследовании я особенно постарался быть обстоятельным и смею утверждать, что нет ни одной метафизической задачи, которая бы не была здесь разрешена или для решения которой не был бы здесь дан по крайней мере ключ. Чистый разум и на самом деле есть такое совершенное единство, что если бы принцип его был недостаточен для решения хотя бы одного из вопросов, поставленных перед ним его собственной природой, то его пришлось бы отбросить целиком, так как он оказался бы непригодным для верного решения и всех остальных вопросов.

Кант приводит слова английского философа-материалиста Бэкона (Bacon Francis, 1561–1626) из предисловия к «Новому органону» (см.: Бэкон Фр. Новый органон. М., 1938. С. 15).

Бэкон Веруламский. Великое восстановление. Предисловие. О самих себе мы молчим; но для предмета, о котором идет речь, мы хотим, чтобы люди считали его не мнением, а делом и были уверены в том, что здесь полагаются основания не какой-либо секты или теории, а пользы и достоинства человеческого. Затем, чтобы они… сообща пеклись о своем преуспеянии и… приняли и сами участие в тех трудах, которые еще предстоят. Наконец, чтобы они прониклись доброй надеждой и не представляли в своем уме и воображении наше восстановление чем-то бесконечным и превышающим силы смертных, тогда как на самом деле оно есть законный конец и предел бесконечного блуждания.

Цедлиц (Freiherr von Zedlitz, Karl Abraham, 1731–1793) – приближенный Фридриха Второго, министр просвещения Пруссии (1771–1788 гг.). Слыл покровителем наук, в частности философии. Высоко ценил Канта как ученого и человека. Дважды предлагал ему кафедру философии в университете Галле (одном из ведущих в тогдашней Германии), а также титул придворного советника.

Метафизика (от древнегреческих цеха – после, вслед за и φυσικά – природа). – Первоначально метафизикой стали называть (Андроник Родосский, Николай Дамасский) труды Аристотеля, поставленные его учениками в списке его трудов после «Физики» (и поэтому та цеха та срошка, т. e. «то, что после физики» – «Метафизика»). В дальнейшем, поскольку в «Метафизике» были собраны те сочинения Аристотеля, в которых рассматривались собственно философские проблемы (в частности, проблемы сущего, бытия, познания, начал. Сам Аристотель называл это свое сочинение «Первой философией»), слово «метафизика» стало синонимом, как мы говорим, фундаментальных проблем философии, тем самым определенная разница между ними сохранилась. Метафизика была главным образом умозрительной сферой познания идеальных сущностей и объединяла «высшие» проблемы онтологии и гносеологии, рассматривая их совершенно оторванно от более «приземленных» философских проблем.

В Средние века, особенно после распространения трудов Фомы Аквинского, метафизика была канонизирована и превращена в систему бесплодных догм и схем. Непродуктивность старой метафизики наиболее ярко выявилась в Новое время, в эпоху бурного развития теоретического и экспериментального естествознания и общественных наук, почему она и стала «жалкой нищенкой» наподобие гомеровской Гекубы, растерянной и беспомощной в новой ситуации после падения Трои. Сама философская мысль, однако, никогда не угасала как неустранимая сфера человеческого мышления, и уже в XVIII веке некоторые философы (Юм, французские материалисты) и историки философии стали проводить отчетливую грань между метафизикой и философией.

Кант критикует схоластическую метафизику как познание, совершенно оторванное от опытного знания, так как всякая наука, находящаяся за пределами «возможного опыта», является, по Канту, пустой видимостью. Отбрасывая метафизику в старом ее понимании, Кант считает действительным ее предметом чистое априорное познание, а истинной ее задачей – исследование априорных синтетических знаний и их возможности.

Недавно во всем изобильна,

Стольких имев и детей, и зятьев, и невесток, и мужа,

Пленницей нищей влачусь…

(Овидий. Метаморфозы. М. – Л.: Academia, 1937. Кн. XIII, 505, 510). Кант приводит из «Метаморфоз» Овидия (Publius Ovidius Naso, 43 до н. э. – 17 н. э.) жалобы Гекубы, жены Приама, царя разрушенной греками Трои. Гекуба вспоминает свое былое величие и счастье и оплакивает горькую участь нищей, бесправной, осмеиваемой всеми пленницы.

Физиология человеческого рассудка. – Во времена Канта под физиологией (от древнегреческих φύσις – природа и λόγος – учение) понимали учение о природе, т. е. естествознание. В данном месте под физиологией человеческого рассудка Кант подразумевает механизм, или структуру, рассудка, данную английским философом XVII в. Дж. Локком в его сочинении «An Essay Concerning Human Understanding» («Опыт о человеческом разуме». См.: Дж. Локк. Избранные философские произведения. Т. 1. М., 1960).

Догматизм, по мнению Канта, – это совокупность принципов, руководствуясь которыми философ считает, что человеческий разум, пользуясь системой определенных установленных положений, в состоянии познать всю действительность в целом. Строя на этом свою метафизику, такой философ-догматик – и это самое важное, с точки зрения Канта, – не ставит себе ни цели, ни задачи проверить познавательные возможности самого́ чистого разума. Ни один догматик, утверждает Кант, никогда не ставил вопроса, возможно ли действительное познание посредством одного лишь чистого разума и каковы границы познавательных возможностей этого разума. Постановку и решение этой проблемы Кант считал основной задачей «Критики чистого разума».

Нередко мы слышим жалобы на поверхностность способа мышления нашего времени и на упадок основательной науки. Однако я не нахожу, чтобы те науки, основы которых заложены прочно, каковы математика, естествознание и другие, сколько-нибудь заслужили этот упрек; скорее наоборот, они еще больше закрепили за собой свою былую славу основательности, а в естествознании даже превосходят ее. Этот дух мог бы восторжествовать и в других областях знания, если бы позаботились прежде всего улучшить их принципы. При недостатке таких принципов равнодушие и сомнение, а также строгая критика служат скорее доказательством основательности способа мышления. Наш век есть подлинный век критики, которой должно подчиняться все. Религия на основе своей святости и законодательство на основе своего величия хотят поставить себя вне этой критики. Однако в таком случае они справедливо вызывают подозрение и теряют право на искреннее уважение, оказываемое разумом только тому, что может устоять перед его свободным и открытым испытанием.