александро невский собор варшава

Александро-Невский собор в Варшаве

|

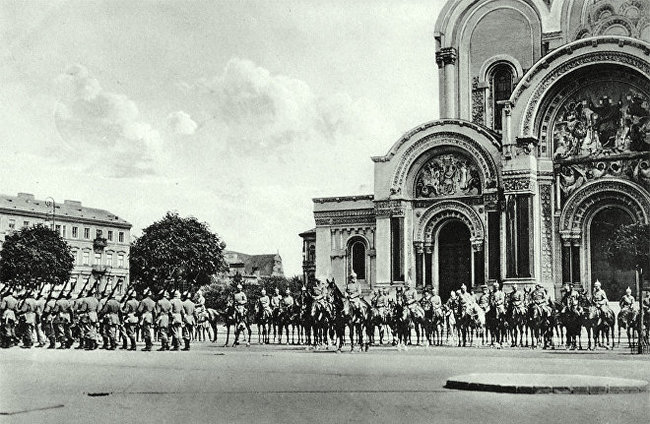

| Открытка с изображением кафедрального собора св. Александра Невского в Варшаве |

/p>

Известный польский историк и культуролог Я. Тазбир недавно так высказался на страницах влиятельной польской газеты: “По сей день российская печать, а также издания, выпускающиеся в Польше Православной Церковью, напоминают нам о взорванном соборе на Саской площади. ” Смеем заметить: это не так. О величественном православном соборе, некогда стоявшем в центре Варшавы, в России мало кто знает, у нас почти не помнят о нем. Есть примеры и вовсе удивительные. Года два назад пришлось быть свидетелями того, как экскурсовод в Церковно-археологическом кабинете Московской Духовной Академии, рассказывая об эскизе живописного убранства собора, висевшем на стене, сказал, что этот собор был разрушен во врем Второй мировой войны, когда почти вся Варшава превратилась в руины.

1900 г. явился важной вехой в создании храма. Он был в целом построен, и 9 ноября на главном его куполе водрузили четырехконечный крест. В том же году была организована специальная Художественная комиссия, призванна разработать и осуществить проект убранства Александро-Невского собора. Проект, предложенный крупнейшим русским специалистом в области церковной археологии и истории христианского искусства профессором Н.В. Покровским, был принят комиссией в начале лета 1900 г. и позднее утвержден епархиальными и губернскими властями.

К работе привлекли лучшие художественные силы России. Роспись алтаря и руководство живописными работами поручили В.М. Васнецову, иконы были написаны В.П. Гурьяновым и многими другими виднейшими русскими иконописцами. На отделку храма в огромных количествах шли драгоценные и полудрагоценные металлы, уральские самоцветы, различные виды мрамора и гранита. В Москве для собора было отлито четырнадцать колоколов, самый большой из которых был пятым по величине в России. Особым украшением нового варшавского православного храма стали огромные мозаичные композиции, которые, без сомнения, и по сей день могут считаться лучшими в своем роде. Их было шестнадцать. А всего в Александро-Невском кафедральном соборе находилось около десяти тысяч (!)произведений и предметов, представляющих художественную ценность мирового уровня.

Разумеется, ослепление охватило не все польское общество, в котором к тому же национальные меньшинства составляли более одной трети населения. Причем на долю православных приходилось около двенадцати процентов (было пять миллионов человек). Раздались голоса за сохранение собора. Они не были единодушными, да и причины их появления оказывались порой противоположными. Однако все лица, которым они принадлежали, включая и выдающихся польских деятелей, таких, например, как писатель Стефан Жеромский, считали разрушение варварской акцией. Сторонников недопущения разрушения собора, ратующих за его сохранение в неизменном виде, стали презрительно именовать “соборитами”, тем самым как бы подчеркивая их непатриотичность. Оказались невостребованными и предложени другой части сторонников сохранения собора, но в измененном виде: в качестве музея мартирологии польского народа (что предлагал С. Жеромский), архива, даже гарнизонного костела.

Желая придать кампании разрушени крупнейшего в межвоенной Польше православного храма поистине всенародный общегосударственный характер, варшавский магистрат выпустил специальные “боны, доступные для каждого”, “обеспеченные стоимостью материала, полученного в результате сноса” собора, дабы “каждый поляк мог стать причастным к этому делу”. Для окончательного разрушения собора магистрат использовал специальные бригады, которые и завершили уничтожение, использу тактику “малых взрывов”, число которых, согласно сообщениям варшавской печати тех лет, приближалось к пятнадцати тысячам(!).

Ныне о соборе напоминает не многое. Прежде всего молчит наша память. Те единичные голоса, которые несколько раз раздались за последние годы и которые, видимо, и имеет в виду Я. Тазбир, не в счет. Правда, во многих странах мира оказались частицы убранства собора и различные предметы из него. Каменное надгробие Ю. Пилсудского в краковском Вавеле частично выполнено из наиболее ценных материалов, взятых из разрушенного православного собора. “Взятое у собора” можно увидеть и в других местах, в том числе и в католических костелах.

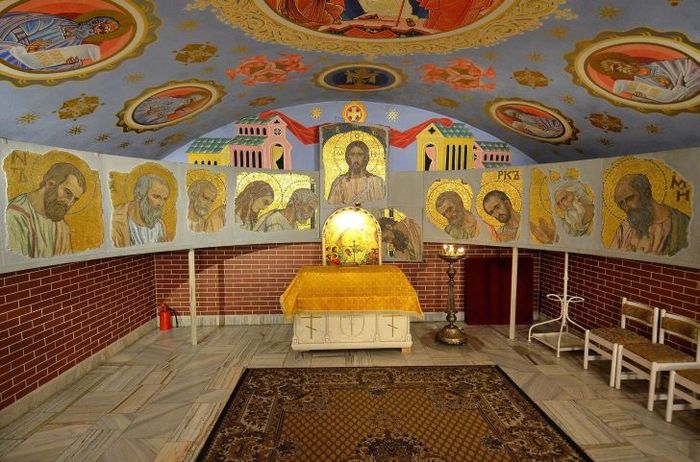

Более счастливой оказалась судьба у нескольких мозаичных панно из собора, точнее, их отдельных частей, перевезенных в полесский г. Барановичи и укрепленных на стенах построенного в 1931 г. православного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Среди них была и часть мозаики Н.А. Кошелева “Спас со строителем”, представляющая Л.Н. Бенуа, держащего модель собора, а также небольшой фрагмент композиции В.М. Васнецова “О Тебе радуется. ”

ВАРШАВСКИЙ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ СОБОР НА САКСОНСКОЙ ПЛОЩАДИ

|

| Варшавский Александро-Невский собор на Саксонской площади |

Кафедральный собор во имя благоверного князя Александра Невского в Варшаве (уничтожен в середине 1920-х)

Мысль о необходимости строительства православного кафедрального собора в Варшаве высказал незадолго до того вступивший в должность генерал-губернатора И. В. Ромейко-Гурко, герой сражений на Балканах. Она была изложена им в специальной записке на Высочайшее имя и получила одобрение у императора Александра III. По словам И. В. Ромейко-Гурко, все тогдашние варшавские православные храмы могли вместить лишь около одной десятой православных жителей города (их было тогда в Варшаве 43 тысячи), что особенно бросилось в глаза новому генерал-губернатору, старания которого способствовали сбору необходимых для возведени храма денежных средств. Значительную часть их составили добровольные пожертвования со всей России. Жертвователями были представители всех слоев населения, начиная с Императора и членов его семьи, всех сословий. Дарили деньгами, строительными материалами, церковной утварью. 28 августа 1893 г. был создан особый Комитет по строительству собора, возглавляемый И. В. Гурко, и объявлен конкурс на лучший проект, каковым была признана работа Л. Н. Бенуа, утвержденная Александром III 13 января 1894 г.

2 июня 1894 г. архиепископ Флавиан освятил место под строительство, а 30 августа, в праздник св. Александра Невского и именины государя, в присутствии И. В. Гурко совершил закладку собора во имя «небесного покровителя наших царей». Третий камень положил св. Иоанн Кронштадтский, который стал крупнейшим жертвователем на постройку (13500 руб.). В постройке автору помогали академики архитектуры В. А. Покровский и П. А. Феддерс, епархиальный арх. В. Н. Покровский.

В соборе имелись два боковых придела: южный, во имя Св. Николая, и северный, во имя Свв. Кирилла и Мефодия. Величественная 70-метровая столпообразная колокольня напоминала колокольню Ивана Великого Московского Кремля, её вершина которой стала самой высокой точкой города.

В соборе проходили важнейшие события в жизни русской Варшавы – юбилей Отечественной войны 1812 г., всенародное моление о здравии наследника цесаревича, на которое собрались все учащиеся всех учебных заведений Варшавы; празднование 300-летия Дома Романовых.

1900 г. явился важной вехой в создании храма. Он был в целом построен, и 9 ноября на главном его куполе водрузили четырехконечный крест. В том же году была организована специальная Художественная комиссия, призванна разработать и осуществить проект убранства Александро-Невского собора. Проект, предложенный крупнейшим русским специалистом в области церковной археологии и истории христианского искусства профессором Н. В. Покровским, был принят комиссией в начале лета 1900 г. и позднее утвержден епархиальными и губернскими властями.

К работе привлекли лучшие художественные силы России. Роспись алтаря и руководство живописными работами поручили В. М. Васнецову, иконы были написаны В. П. Гурьяновым и многими другими русскими иконописцами. Живописное убранство исполняли крупнейшие русские художники: Н. Н. Харламов, В. В. Беляев, Н. А. Кошелев, А. П. Рябушкин и др.; мозаики – известная мастерская Фроловых. Общая стоимость постройки с живописью составила громадную сумму 3 087 027 руб. 26 коп., храм вмещал 2,5 тыс. чел.

На отделку храма в огромных количествах шли драгоценные и полудрагоценные металлы, уральские самоцветы, различные виды мрамора и гранита. В Москве для собора было отлито четырнадцать колоколов, самый большой из которых был пятым по величине в России. Особым украшением нового варшавского православного храма стали огромные мозаичные композиции, которые, без сомнения, и по сей день могут считаться лучшими в своем роде. Их было шестнадцать. А всего в Александро-Невском кафедральном соборе находилось около десяти тысяч (!)произведений и предметов, представляющих художественную ценность мирового уровня.

Превращение в костел и последующее разрушение

Начавшаяся Первая мировая война привела к эвакуации в 1915 году русской администрации и православного духовенства из Варшавы. 5 августа 1915 года Александро-Невский православный собор был оккупационными властями обращен в гарнизонный католический костел св. Генриха. Первая католическая служба в «костеле св. Хенрика» состоялась 25 февраля, лютеранская – 5 марта 1916 года. На хорах установили орган, на месте главной алтарной преграды – алтарь (иконы эвакуировали перед оккупацией в Россию), с куполов сняли позолоту.

Собор уничтожали медленно, планомерно на протяжении нескольких лет, с того самого момента, когда в период Первой мировой войны немцы заняли Варшаву. Год за годом процесс разрушения собора нарастал. Решением сейма от 2 июля 1920 г. «в связи с экономическими трудностями» дело разборки было отложено. Попытки спасти его ни к чему не приводили. Не помогли даже громкие протесты в польском Сейме и Сенате. Вот, например, что говорил в Сенате летом 1924 г. православный сенатор В. В. Богданович:

Разумеется, ослепление охватило не все польское общество, в котором к тому же национальные меньшинства составляли более одной трети населения. Причем на долю православных приходилось около двенадцати процентов (было пять миллионов человек). Раздались голоса за сохранение собора. Они не были единодушными, да и причины их появления оказывались порой противоположными. Однако все лица, которым они принадлежали, включая и выдающихся польских деятелей, таких, например, как писатель Стефан Жеромский, считали разрушение варварской акцией. Сторонников недопущения разрушения собора, ратующих за его сохранение в неизменном виде, стали презрительно именовать “соборитами”, тем самым как бы подчеркивая их непатриотичность. Оказались невостребованными и предложени другой части сторонников сохранения собора, но в измененном виде: в качестве музея мартирологии польского народа (что предлагал С. Жеромский), архива, даже гарнизонного костела.

Однако собор был обречен. Желая придать кампании разрушения крупнейшего в межвоенной Польше православного храма поистине всенародный общегосударственный характер, варшавский магистрат выпустил специальные “боны, доступные для каждого”, “обеспеченные стоимостью материала, полученного в результате сноса” собора, дабы “каждый поляк мог стать причастным к этому делу”. Для окончательного разрушения собора магистрат призвал специальные бригады, которые и завершили уничтожение, используя тактику “малых взрывов”, число которых составило в общей сложности 14 800 (!).

Во многих странах мира оказались частицы убранства собора и различные предметы из него. Каменное надгробие Ю. Пилсудского в краковском Вавеле частично выполнено из наиболее ценных материалов, взятых из разрушенного православного собора (яшмовых колонн, подаренных императором Николаем II). “Взятое у собора” можно увидеть и в других местах, в том числе и в католических костелах. Финским кирпичом замостили тротуары.

Более счастливой оказалась судьба у нескольких мозаичных панно из собора, точнее, их отдельных частей, перевезенных в полесский город Барановичи и укрепленных на стенах построенного в 1931 году православного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Среди них была и часть мозаики Н. А. Кошелева “Спас со строителем”, представляющая Л. Н. Бенуа, держащего модель собора, а также небольшой фрагмент композиции В. М. Васнецова “О Тебе радуется. ”

Иконостас собора некоторое время хранился в помещении церкви варшавской русской гимназии, после чего чета Тройчуков выкупила его и он был установлен в Каменецком Симеоновском храме.

Настоятели

Собор Александра Невского в Варшаве (Александро-Невский) — и вот, чем он так всех привлекает

В свое время Варшава была богата не только на католические соборы, которые, безусловно, являются главным ее украшением, но и на православные церкви.

Одним из наиболее грандиозных храмов этой столицы можно считать разрушенный в первой половине прошлого века Александро-Невский варшавский собор.

Сейчас остались лишь разрозненные фрагменты данного храма, а также исторические сведения и фотографии собора, однако сам храм все еще играет значительную роль в жизни Варшавы. Давайте же ознакомимся с его историей, и разберем, почему он так важен для города Варшава.

Предыстория

В девятнадцатом веке в Варшаве количество православных соборов было крайне мало. Все действующие церкви могли вместить только десятую часть верующих.

При том, что количество православных в городе постоянно возрастало в связи с большим количеством приезжих гражданских лиц из России, а также военных, которые после падения Польши как государства охраняли порядок в городе Варшава.

Официально же идею о строительстве столь крупного собора в Варшаве выдвинул местный губернатор Гурко И.В.

Он же отправит официальное письмо на имя император с прошением разрешить построить подобный храм в городе Варшава. После того, как такое разрешение было получено, этот же губернатор возглавил специальную комиссию, обеспечивающую строительство собора по всем вопросам, включая создание проекта, а также сбор денег для нового храма.

Строительство собора

В 1894 году началось успешное строительство одного из наиболее крупных храмов города. 2 июня того же года площадь, на которой планировалось строительство собора, была освящена. Деньги же на строительство храма собирали, что называется, всем миром: варшавский собор воздвигли на пожертвования лиц частных.

Всего строительство собора потянуло на 3 миллиона рублей по тем временем.

Строительство закончилось только в 1900 году. Сам собор получился пятикупольным. Более того, он получил самую высокую колокольню из всех, имеющихся на то время в Варшаве. Убранство же храма готовили еще 12 лет.

Открытие же грандиозного по масштабам собора свершилось уже в 1912 году. Торжество было, к слову, приурочено к юбилею Отечественной войны. Однако же этому красивому храму, к сожалению, было не суждено простоять в столице долгое время.

Уже через несколько лет государство, освободившись от уз Российский империи, решит от него избавиться.

Архитектурный стиль

Перед началом строительства собора Невского был учрежден конкурс на лучший проект основного культового здания столицы польской. Победил же на данном конкурсе проект Л.Н. Бенуа. Культовое сооружение по его проекту должно было быть выстроено в популярном на то время русско-византийском стиле, равно как и проект собора Христа Спасителя.

Грандиозная по своим размерам церковь должна была получить пять куполов, основание же ее делали квадратным, мало того, именно она была доминантой города за счет огромной как по тем временам высоты колокольни в 70 метров.

Для нового собора Александра Невского были задействованы лучшие умы империи. Так внутреннее убранство данного места создавалось под руководством ведущего художника того времени — Васнецова. Он обеспечил создание уникальных фресок. Иконы же заказывались у лучшего иконописца тех времен – господина Гурьянова.

В своей работе мастера задействовали лучшие материалы, при том большая часть именно таких материалов была драгоценной или же полудрагоценной. В результате именно таких работ варшавский собор получил огромное количество элементов в своем убранстве, которые предоставляли высокую ценность.

По нынешним данным таких элементов в соборе на момент его торжественного открытия было несколько тысяч. И, конечно, значительная их часть после тяжелых времен, постигших этот уникальный памятник культовой архитектуры, пропала.

Снос собора

Еще с началом Первой мировой в жизни собора настали крайне трудные времена. Храм варшавский Александра Невского во время эвакуации из столицы русских лишился всего внутреннего убранства.

Был вывезен весь иконостас, а также наиболее ценные декоративные элементы. И это было не зря: уже с приходом в Варшаву немцев в здании собора был организован католический костел.

Немцы дали ему имя святого Генриха, установили внутри традиционный орган, более того, сняли позолоту со всех куполов и стали проводить тут канонические католические службы.

Продолжалось все это вплоть до 1918 года, когда из Варшавы наконец были выведены войска. Номинально этот самый собор вернули православной епархии. Однако же после того, как город покинуло большинство русских, а сам же собор по факту был разграблен, популярность его была достаточно низка.

Уже после того, как Александро-Невский собор простоял на одной из крупнейших площадей города около 15-ти лет, его решили уничтожить, хотя споры по данному вопросу велись в столице достаточно долго. Власти приняли решение разрушить эту крупнейшую церковь по той причине, что он якобы напоминал о русском господстве в стране.

В то же время искусствоведы из Вильнюса уверяли, что данный объект Варшавы не имеет исторической ценности, а значит, нет никакого смысла ему сохранять.

Наименее радикально настроенные члены общества предлагали перестроить фасад собора в обычный католический костел. Также было предложение сделать из него музей, не восстанавливая разрушенные части храма. Не было только предложений восстановить его в качестве собора православного, тем более, что этот неудобный для властей объект занимал центральную площадь города, чего допустить было никак нельзя.

Уже первый созыв Сейма утвердил практически единогласно решение о ликвидации данной памятки. Вместе с ним, нужно сказать, решено было ликвидировать и другие православные церкви, оставив только 2 храма, деятельность которых должна была продолжиться.

Деньги же на снос собора, что примечательно, также собирали всем миром. Однако на этот раз государство выпустило специальные займы, которыми могли воспользоваться все желающие, погашать же их решено было за счет тех средств, которые будут получены от продажи материалов при сносе данного здания, как в итоге и получилось.

Споры о том, нужно ли оставить собор как памятку, и представляет ли он интерес для иностранцев, шли достаточно долгое время.

Однако же убедительных попыток в защиту собора Александра Невского так и не было, тех же, кто осмеливался встать на защиту храма, в основном признавали не патриотами и всячески клеймили. В результате в 1926 году его все же снесли.

Сам снос оказался делом достаточно трудным ввиду большого размера самого здания, а также наличия в нем множества ценных материалов, которые нельзя было повредить. Спасли оттуда часть фресок, а также колонны, которые позже были направлены в Краков в усыпальницу Пилсудского. Для того же, чтоб ликвидировать сами стены собора, потрачено было множество небольших зарядов, а вот на площади совершено было около 15000 взрывов, естественно, небольших.

Что примечательно, аналогичная технология была использована в соборе Христа Спасителя, снесенном Сталиным. Эти памятки вообще имеют много общего, ведь строились по весьма даже схожим проектам.Освобожденная после сноса собора площадь была действительно огромной.

Даже сейчас она считается одной из самых крупных в Варшаве. К сожалению, на ней совершенно не осталось никаких памяток старому собору.

Место собора в истории Польши

Конечно, в Варшаве собор Александра Невского прожил крайне короткую как для сооружения таких масштабов жизнь, однако ему удалось попасть в историю. Прежде всего, благодаря большому количеству казусов, связанных с ним. Так, к примеру, именно для строительства этого гигантского собора пришлось передвинуть даже памятную колонну, посвященную семи генералам, погибшим в восстании 1830 года.

Кроме того, именно решения по воздвижению, а также последующему сносу именно этого культового сооружения были зафиксированы в основных документах своей эпохи, к примеру, в протоколе первого заседания Сейма.

Также именно церковь Александра Невского имеет символическое значение для самой Варшавы.Однако рассматривать это сооружение исключительно как символ русского господства здесь нельзя.

Скорее справедливо было назвать сооружение в Варшаве собора Александра Невского своего рода итого культурной политики на этих землях Российской империи, поскольку на его проектирование и строительство было брошено не только огромное количество средств, но и колоссальные усилия многих великих умов государства.

Интерес для туристов

Несмотря на то, что город Варшава уж очень давно лишился своего грандиозного православного храма, интерес к нему среди туристов довольно велик. Так многие охотно пересматривают старые фотографии, на которых запечатлен собор (больше всего его снимали приезжие после войны, удивляясь красоте и размерам сооружения), а также те его фрагменты, которые сохранились и по сей день.

Особое внимание привлекают работы Васнецова, создававшие некогда тот самый оригинальный стиль внутреннего убранства храма (хотя с ними также можно ознакомиться в основном по фотографиям).

Кроме того, популярной является и сама площадь, на которой ранее размещалась церковь Александра Невского, ведь только она сейчас дает возможность представить себе реальные размеры давно снесенного собора. Хотя, конечно, несмотря на огромный интерес к этому старому сооружению, восстанавливать его никто не собирается.

Почему собор представляет такую большую ценность

Причин, по которым Александро-Невский собор важен для истории Польши, достаточно много. Среди наиболее важных нужно отметить такие:

В завершение хочется добавить, что именно этот памятник мог бы стать еще одной жемчужиной польской столицы, доживи он до наших дней.

Однако судьба распорядилась иначе, ввиду чего нынешние поклонения варшавян, как и гости города, не имеют возможности увидеть это фантастическое сооружение.

» alt=»»>

Конец русской Польши.Собор Александра Невского.

Алекса́ндро-Не́вский собо́р в Варша́ве (польск. Sobór św. Aleksandra Newskiego) — уничтоженный православный собор, построенный в административном центре Царства Польского (Российская империя). Располагался на Саксонской площади (позже переименована в площадь Пилсудского)[1]. Собор по проекту архитектора Леонтия Бенуа был заложен в 1894 и открыт в 1912 году. По завершении строительства собор достигал в высоту 70 м и был на то время самым высоким зданием в Варшаве.

В 1900 году строительство собора, вмещавшего 2,5 тысячи человек, было закончено, и 9 ноября над главным куполом был установлен четырёхконечный крест. 70-метровая колокольная храма стала самым высоким зданием в Варшаве.

Работа над интерьером собора продолжалась под руководством профессора Николая Покровского ещё 12 лет. Фрески для храма рисовал Виктор Васнецов, 12 мозаичных панно набраны в мозаичной мастерской В. А. Фролова по эскизам В. М. Васнецова и Андрея Рябушкина. В оформлении собора были использованы драгоценные и полудрагоценные камни, а также мрамор и гранит. Алтарь был украшен колоннами из яшмы, подаренных Николаем II. Главный из 14 колоколов (отлитых Колокольно-литейным заводом П.Н. Финляндского) на звоннице был пятым по величине в империи.

В начале 1915 года в ходе Первой мировой войны русское население было эвакуировано из города вместе с православным духовенством. Из Александро-Невского собора был вывезен иконостас и наиболее ценные детали внутреннего убранства. В ходе оккупации Варшавы немецкими войсками собор использовался в качестве гарнизонного костёла и немецкой кирхи. Собор был переименован в честь св. Генриха. Первая служба по католическому образцу прошла в соборе 25 февраля, первая лютеранская служба — 5 марта. С куполов собора была снята позолота, внутри установлен орган и ряды стульев для прихожан.

В 1918 г., спустя три месяца после провозглашения независимости Польши, городские власти Варшавы приняли решение о сносе всех (!) православных церквей города (за исключением двух – кладбищенской на Воли и приходской на Праге).

Вопрос разрушения собора рассматривался на заседании Польского Сейма 1 Созыва. Единственный голос против его разрушения принадлежал русскому депутату Николаю Серебренникову. Невзирая на протесты, собор был снесён в 1924—1926 годах, вместе с другими православными храмами в Варшаве (действующими остались только две православные церкви). Придавая большое значение политическому и национальному значению разрушения крупнейшего православного собора в межвоенной Польше, варшавский магистрат также выпустил специальный заём, «каждый поляк мог стать причастным к этому делу». Заём был обеспечен стоимостью материала, полученного в результате сноса.

Разрушение собора заняло немало времени. По сообщениям польской печати число так называемых «малых взрывов», произведенных специально созданными магистратом бригадами, равнялось пятнадцати тысячам. В июле 1926 г. Храм Святого Благоверного князя Александра Невского вместе с колокольней был окончательно снесен, а 23 июля в Москве скоропостижно скончался в своей мастерской великий живописец Виктор Михайлович Васнецов.

После разрушения собора из всех художественных шедевров великих русских мастеров уцелело совсем немного. Небольшой фрагмент композиции В.М. Васнецова «О Тебе радуемся, Благодатная» вместе с уцелевшим мозаичным полотном художника Н.А. Кошелева «Спас со строителем», представляющая Л.Н. Бенуа, державшего модель собора, благодаря усилиям православных подвижников в 1924–1926 гг. это полотно было перевезено в полесский город Барановичи в построенный там в 1931 г. православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Другие орнаменты после длительного хранения в Национальном музее Варшавы были установлены в православном храме Марии Магдалины в Праге, правобережной части Варшавы. Соборные колонны из яшмы отправлены в усыпальницу маршала Пилсудского в Краковском Вавеле. Мраморные части были использованы и в других местах, в том числе в католических костелах.

Главными мотивами сноса послужило то, что собор, занимавший одну из главных площадей Варшавы, напоминал о русском господстве над Польшей.

Несомненно это сделали агенты кремля :), но зачем вспоминать, что сносом храмов развлекались цивилизованные европейцы, интересней же писать что это делала голытьба отнявшая хруст французской булки 🙂

Ой, ой. То есть не только «кровавые большевики» сносили церкви и храмы?

Почитайте книгу Ложь Посполита Гаспаряна