в рамках каких теорий проводятся исследования в области когнитивного обучения социокультурная теория

Когнитивное обучение

Когнитивное обучение – это обучение, опирающееся на принципы сознательности и активности обучения и состоящее в развитии мыслительных способностей, интеллекта обучающихся. Как отмечают Э. Лоарер и М. Юто «теоретические основы когнитивного обучения развиты слабо» [1]. Когнитивное обучение одни авторы связывают с использованием когнитивных методов обучения, другие – с формированием специальной системы обучения

Когнитивная образовательная технология является общепедагогической предметно независимой индивидуально ориентированной образовательной технологией, обеспечивающей понимание ребёнком окружающего мира путём формирования системы когнитивных схем, необходимых для успешной адаптации к жизни в современном информационном обществе. (М.Е. Бершадский).

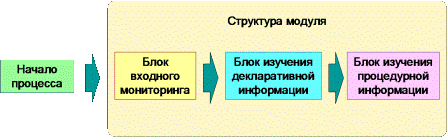

Когнитивная технология обучения имеет модульную структуру. Модуль представляет собой систему уроков, объединенных общей дидактической целью. Системообразующим фактором, на основе которого формируется модуль, является процедурная информация, лежащая в основе частного или общего метода научного познания. Модуль имеет блочную структуру и состоит из следующих трех блоков уроков, в каждом из которых решается отдельная дидактическая задача:

Последовательность блоков внутри модуля в учебном процессе изображена на рисунке.

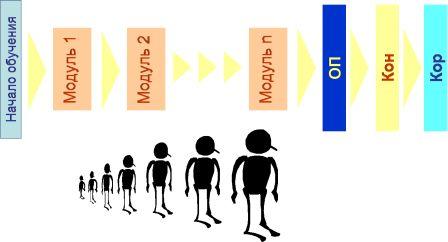

Используя понятие модуля, можно схематически представить структуру учебного процесса (см. рисунок) по изучению определённой темы курса в виде последовательности модулей, в каждом из которых учащиеся изучают частные и общие методы познания, применяемые в данной предметной области. Завершается изучение темы стандартным для многих технологий блоком, включающим уроки обобщающего повторения, контроля и коррекции.

Когнитивные методы обучения

Метод эмпатии (вживания) означает “вчувствование” человека в состояние другого объекта. Опираясь на древнейшую идею соответствия макро- и микрокосма, познание человеком окружающего мира есть общение подобного с подобным. Миссия человека здесь – вселение в свой дом, во Вселенную. Метод эмпатии вполне применим для “вселения” учеников в изучаемые объекты окружающего мира. Посредством чувственно-образных и мысленных представлений ученик пытается “переселиться” в изучаемый объект, почувствовать и познать его изнутри.

Метод смыслового видения. Это продолжение и углубление предыдущего метода. Одновременная концентрация учеников на образовательном объекте своего зрения и “пытливо настроенного” разума позволяет им понять (увидеть) первопричину объекта, заключённую в нём идею, первосмысл, то есть внутреннюю сущность объекта. Так же, как и в методе эмпатии, здесь требуется создание у ученика определённого настроя, состоящего из активной чувственно-мысленной познавательной деятельности. Учитель может предложить ученикам следующие вопросы для смыслового “вопрошания”: Какова причина этого объекта, его происхождения? Как он устроен, что происходит у него внутри? Почему он такой, а не другой? Упражнения по целенаправленному применению данного метода приводят к развитию у учащихся таких качеств, как интуиция, озарение, инсайт.

Метод символического видения. Символ, как глубинный образ реальности, содержащий в себе её смысл, может выступать средством наблюдения и познания этой реальности. Метод символического видения заключается в отыскании или построении учеником связей между объектом и его символом. После выяснения характера отношений символа и его объекта (например, свет – символ добра, спираль – символ бесконечности, голубь – символ мира, блин – символ Масленицы) учитель предлагает ученикам наблюдать какой-либо объект с целью увидеть и изобразить его символ в графической, знаковой, словесной или иной форме. Важное место занимает объяснение и толкование детьми созданных “символов”.

Метод сравнения применяется для сравнения версий разных учеников, их версий с культурно-историческими аналогами, которые формулировали великие ученые, философы, богословы, при сравнении различных аналогов между собой. Для обучения данному методу ученикам предлагаются вопросы: Что значит сравнить? Всегда ли и все можно сравнивать? Укажите, что, на ваш взгляд, не подлежит сравнению, и попытайтесь всё же сравнить несравнимое.

Метод образного видения – эмоционально-образное исследование объекта. Предлагается, например, глядя на число, фигуру, слово, знак или реальный объект, нарисовать увиденные в них образы, описать, на что они похожи. Образовательный продукт как результат наблюдения учеников выражается в словесной или графической образной форме, то есть ученики проговаривают, записывают или рисуют результаты своего исследования.

Метод эвристического наблюдения. Наблюдение как целенаправленное личностное восприятие учеником различных объектов является подготовительным этапом в формировании его теоретических знаний. Наблюдение есть источник знаний ученика, способ их добывания из реальности бытия, то есть его можно отнести к эвристическим методам обучения.

Ученики, осуществляющие наблюдение, получают собственный результат, включающий:

Степень творчества ученика в ходе его наблюдения определяется новизной полученных результатов по сравнению с уже имеющимися у него ранее.

Одновременно с получением заданной учителем информации многие ученики во время наблюдения видят и другие особенности наблюдаемого объекта, то есть добывают новую информацию и конструируют новые знания. Этот процесс носит либо спонтанный характер, если учитель не организует его, либо целенаправленный – в случае применения педагогом специальной методики обучения наблюдению. Цель данного метода – научить детей добывать и конструировать знания с помощью наблюдений.

Метод фактов. Осознанное владение учащимися физическими органами чувств требует последовательного развития в дальнейшей познавательной деятельности. Прежде всего, это относится к такому этапу познания, как поиск фактов, отличие их от нефактов. Опыт показывает, что ученикам непросто отличить то, что они видят, слышат, чувствуют, от того, что они думают. Необходимость естественного восприятия образовательных объектов с помощью физических органов чувств требует применения данного метода обучения, пересмотра и изменения привычного содержания образования.

Метод исследования. Выбирается объект исследования – природный, культурный, научный, словесный, знаковый или иной: лист дерева, камень, падение капли воды, элемент одежды, стихотворение, поговорка, приметы, буква, цифра, звук, уравнение, геометрическая фигура, обряд. Ученикам предлагается самостоятельно исследовать заданный объект по следующему плану: цели исследования – план работы – факты об объекте – опыты, рисунки опытов, новые факты – возникшие вопросы и проблемы – версии ответов, гипотезы – рефлексивные суждения, осознанные способы деятельности и результаты – выводы. Подобная алгоритмизация деятельности учащихся нисколько не умаляет их творчества. Наоборот, выполнив последовательно все перечисленные шаги, практически любой ученик неизбежно получает свой собственный образовательный результат. Учитель помогает детям увеличивать объём и качество такого результата. Достигается это путём систематического повторения алгоритмических этапов исследования.

Метод конструирования понятий. Формирование у учеников изучаемых понятий начинается с актуализации уже имеющихся у них представлений. Например, младшим школьникам уже известны термины “число”, “слово”, “небо”, “зима “, “движение”; старшим ученикам – “алгоритм”, “величина”, ” молекула” и др. Сопоставляя и обсуждая детские представления о понятии, учитель помогает достроить их до некоторых культурных форм (не обязательно до тех, которые есть в учебниках!). Результатом такой работы выступает коллективный творческий продукт – совместно сформулированное определение понятия, которое записывается на доске. Одновременно учитель предлагает детям познакомиться с другими формулировками понятия, которые приведены, например, авторами разных учебников или других книг. Различные формулировки остаются в тетрадях учеников как условие их личностного самоопределения в отношении изучаемого понятия.

Метод конструирования правил. Изучаемые в общеобразовательных курсах правила могут быть созданы, “открыты” учениками. Например, из предложенного учителем текста ученики выявляют орфограммы, лежащие в их основе правила, и создают затем на данные правила свои тексты. Исследование проводится по указанному учителем алгоритму, который зависит от вида текста и поставленной задачи.

Например, для изучения на уроках литературы былины, алгоритм деятельности имеет следующий вид:

Метод гипотез. Учащимся предлагается задание – сконструировать версии ответов на поставленный учителем вопрос или проблему. Первоначальной задачей является выбор оснований для конструирования версий. Ученики предлагают исходные позиции или точки зрения на проблему, усваивают разнонаучный, разноплановый подход к конструированию гипотез. Затем учатся наиболее полно и чётко формулировать варианты своих ответов на вопрос, опираясь на логику и интуицию.

Метод гипотез развивается при решении прогностических задач типа “что будет, если …”. Метод путешествия в будущее эффективен в любой образовательной области как способ развития навыков предвидения, прогнозирования, гипотетичности.

Метод прогнозирования отличается от метода гипотез тем, что применяется к реальному или планируемому процессу. Например, ученикам предлагается исследовать динамику изменений помещённого во влажную среду семени гороха. Дети делают наблюдения, выполняют зарисовки. Учитель предлагает ученикам задание: нарисовать росток таким, каким тот станет через 3 дня, через неделю и т.д. Ученики, опираясь на прежние наблюдения, обнаруженные закономерности и на собственные прогностические способности, выполняют рисунок. Спустя заданное время прогноз сравнивается с реальностью, проводится обсуждение результатов, делаются выводы.

Метод ошибок. Данный метод предполагает изменение устоявшегося негативного отношения к ошибкам, замену его на конструктивное использование ошибок (и псевдоошибок) для углубления образовательных процессов. Ошибка рассматривается как источник противоречий, феноменов, исключений из правил, новых знаний, которые рождаются на противопоставлении общепринятым. Внимание к ошибке может быть не только с целью её исправления, но и для выяснения её причин, способов её получения. Отыскание взаимосвязей ошибки с “правильностью” стимулирует эвристическую деятельность учеников, приводит их к пониманию относительности и вариативности любых знаний.

Метод конструирования теорий. Ученикам предлагается выполнить теоретическое обобщение проделанной ими работы следующими способами: 1) обнаруженные учениками факты классифицируются по заданным учителем основаниям, например: факты о строении объекта, факты о его функциях, факты о процессах, факты о взаимосвязях; 2) выясняются типы позиций наблюдателей, например, хронологическая позиция (последовательная фиксация и описание событий), математическая (исследуются количественные характеристики объекта, его формы и пропорции), образная (находятся выразительные словесные характеристики объекта, его символические черты); 3) формулируются вопросы и проблемы, относящиеся к наиболее примечательным фактам, например: Влияет ли цвет воска на цвет пламени свечи? Куда исчезает сгоревшая часть фитиля? Почему нельзя взять пламя в руки?

Дальнейшие занятия обеспечивают развитие образовательного процесса в следующей последовательности теоретических обобщений: факты – вопросы о них – гипотезы ответов – построение теоретической модели – следствия модели – доказательства модели (гипотезы) – применение модели – сопоставление модели с культурными аналогами. Способы конструирования учениками теоретической модели устанавливаются педагогом в зависимости от изучаемой образовательной области или темы.

В рамках каких теорий проводятся исследования в области когнитивного обучения социокультурная теория

ПЕДКАМПУС | ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ запись закреплена

Какая модель учебного процесса обеспечивает такой подход к его проектированию, при котором в условиях реального мира определяются «точки привязки» к конкретной проблеме или ситуации?

Теория когнитивной гибкости

Проблемно-ориентированное обучение

Ситуативное обучение

+ «Заякоренный» учебный процесс

Что представляет собой ассимиляция?

+ усвоение нового опыта, который пополняет уже приобретенные учащимся знания

приобретение исключительно позитивного опыта

утрату старого опыта, но приобретение нового опыта

приобретение исключительно негативного опыта

Новое «общество глобальной компетентности» характеризуется следующими особенностями:

+ объем информации, пересылаемой через искусственные спутники Земли в течение двух недель, достаточен для заполнения 19 миллионов томов

+ объем знаний, порождаемых в мировом сообществе, удваивается каждые два-три года

объем знаний, порождаемых в мировом сообществе, удваивается каждые двадцать лет

+ ежедневно в мире публикуется 7000 научных и технических статей

Что в рамках информационно-коммуникационного подхода к образованию и воспитанию означает тезис «Обучение – активный, а не пассивный процесс»?

+ В большинстве областей деятельности люди оказываются перед необходимостью создания знаний, а не их воспроизведения

Изучение чего-либо – это естественное состояние мозга, однако процесс обучения для каждого носит индивидуальный характер

Обучение тесно связано с интеграцией знаний и учетом контекста

Обучение, рассматриваемое как формирование системы знаний, должно происходить в коллективах

В рамках каких теорий проводятся исследования в области когнитивного обучения?

+ теория конструктивистских моделей учебного процесса

+ ситуативная модель процессов познания

+ социокультурная теория

модель учебного процесса «мастер–мастер»

Принцип интерактивности при обучении с применением ДОТ заключается в том, что (укажите наиболее полный ответ):

+ в процессе обучения обучаемый постоянно взаимодействует с системой поддержки процесса обучения и/или преподавателем-тьютором для получения дополнительной информации, указаний, разъяснений, оценки своей деятельности.

в процессе обучения обучаемый постоянно взаимодействует с преподавателем-тьютором для получения дополнительной информации, указаний, разъяснений, оценки своей деятельности.

в процессе обучения преподаватель постоянно взаимодействует с системой поддержки процесса обучения

в процессе обучения обучаемый постоянно взаимодействует с системой поддержки процесса обучения

Что представляет собой аккомодация?

разрушение сложившейся системы понятий с учетом приобретенного опыта

формирование новой системы понятий с учетом приобретенного опыта

+ модификация сложившейся системы понятий с учетом приобретенного опыта

формирование ложной системы понятий с учетом приобретенного негативного опыта

Укажите основные недостатки очной формы обучения:

+ сложность организации обучения социально-защищенных групп учащихся

обучение в традиционной форме, используемой в России в высших и средних учебных заведениях

+трудоемкость осуществления преподавателем контроля действий каждого ученика при выполнении практических заданий

+субъективизм в оценке работы учащихся и интерпретации программы обучения

Как и Пиаже, Брюэр подчеркивал, что обучение – это активный процесс, в ходе которого учащиеся создают новые идеи и концепции на базе ранее полученных знаний и опыта. Он выявил основополагающие принципы преподавания. Какие?

+ содержание учебного процесса необходимо спланировать так, чтобы облегчить учащимся экстраполяцию и/или заполнение пробелов в знаниях (возможность выхода за пределы предоставляемой учителем информации)

учебный процесс должен иметь максимальную эффективность, какой бы ценой это ни достигалось

+ учебный процесс следует структурировать таким образом, чтобы учащемуся было легко учиться (спиральная организация)

+ преподавание должно быть основано на опыте и контексте, которые обуславливают желание и способность детей учиться (готовность);

В противовес традиционной парадигме преподавания и учения сегодня формируется новая парадигма этого процесса, которая характеризуется следующими тезисами:

+Обучение – активный, а не пассивный процесс

+Обучение – естественный процесс

+Обучение – социальный процесс

Что в рамках информационно-коммуникационного подхода к образованию и воспитанию означает тезис «Обучение – естественный процесс»?

Обучение, рассматриваемое как формирование системы знаний, должно происходить в коллективах

Обучение тесно связано с интеграцией знаний и учетом контекста

+Изучение чего-либо – это естественное состояние мозга, однако процесс обучения для каждого носит индивидуальный характер

В большинстве областей деятельности люди оказываются перед необходимостью создания знаний, а не их воспроизведения.

Для эффективного использования новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и повышения качества образования необходимо выполнить следующие ключевые условия:

+следует предоставить в распоряжение преподавателей и учащихся высококачественные, значимые и представляющие общекультурную ценность цифровые учебные ресурсы

-учащимся надлежит ограничить доступ к сети Интернет

+преподаватели должны обладать достаточными знаниями и умениями для того, чтобы с помощью новых цифровых средств и ресурсов поддерживать высоких стандарты успеваемости учащихся

+преподавателям надлежит обеспечить доступ к цифровым технологиям и сети Интернет

2. Когнитивное обучение: семиотические технологии.

— Я пригласил вас, господа, с тем,

чтобы сообщить вам пренеприятное известие:

к нам едет ревизор.

— Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписаньем.

Чтоб разобраться в этом вопросе, рассмотрим ряд терминов, пришедших в русский язык от латинских «cogito— мыслю», «cogitatio– мышление», «cognitio – знание, познание, изучение, осознание».

Когнитивный подход в психологии (в самых общих чертах) заключается в стремлении понять, каким образом человек расшифровывает информацию о действительности и организует ее, чтобы принимать решения или решать насущные задачи.

Когнити́вность — способность к умственному восприятию и переработке внешней информации. Термин «когнитивность» также используется в более широком смысле, обозначая сам «акт» познания или само знание.

Когнитивная карта — образ знакомого пространственного окружения. Когнитивная карта создается и видоизменяется в результате активного взаимодействия субъекта с окружающим миром.

Основная цель когнитивного обучения заключается, по мнению исследователей, в развитии всей совокупности умственных способностей и стратегий, делающих возможным процесс обучения и адаптации к новым ситуациям.

Такая система обучения использует не только интеллектуальные познавательные механизмы, реализующиеся в традиционных вербальных методиках обучения, но и сенсорно-перцептивные каналы различной модальности, а также чувственно- интуитивные способы получения новых знаний.

«Единые предпосылки – противоположные выводы»

В современной науке можно выделить два противоположных подхода относительно того, как следует реагировать на разнообразие когнитивных стилей.

Первый подход (назовем его «В унисон») основывается на идеи соответствия вида информации тому или иному стилевому полюсу. Так, например, рекомендовалось учитывать аудиальный и визуальный типы восприятия школьников при обучении иностранным языкам, аналитический и синтетический стили мышления при подаче учебного материала тем или иным образом. Сторонники этого подхода убеждены, что игнорирование предпочитаемых каналов и способов восприятия приводит к «когнитивному диссонансу», который возникает при, рассогласовании технологий обучения и стилевых предпочтений.

Подход «В унисон» позволяет избегать или минимизировать «неблагоприятные» ситуации, когда ученик оказывался не в состоянии эффективно реализовывать себя в учебной деятельности. Критика этого подхода сводится к следующему: учащиеся лишены разнообразия видов подаваемой информации и вместо разнообразия способов подачи, обрекаются на некий «информационный голод».

В противовес теории когнитивного диссонанса (Л. Фестингер) выступает концепция мобильности или теория когнитивного функционирования. (Г. Виткин, Д. Гуденау), согласно которой, индивиды с тем или иным доминирующим стилем могут выработать качества, присущие представителям других стилей. Способность перехода от одного стиля к другому (или элементу его) создает реальные преимущества перед иными субъектами, лишенными такой способности. Следовательно, предметом обучения и воспитания выступает выработка стилевой гибкости и достижения мобильности, что, (по мнению сторонников этого подхода) способствует проявлению креативности. Этот подход будем называть «На разные голоса».

В каждой из этих позиций есть свои сильные и слабые стороны. Мы убеждены в необходимости использования различных способов подачи материала, создающих эффект «Шведского стола», где каждый может выбрать блюдо по своему вкусу. При этом использование учеником «нетипичных» для него стратегий не требуется, но активно поощряется, рассматривается как волевое усилие и способ расширения зоны актуального развития школьника.

Стили ученика и учителя: возможности компромисса.

Следующая задача когнитивного обучения связана с поиском и выбором методов обучения в зависимости от стиля педагога и стиля ученика. Это одна из сложнейших задач, поскольку практически каждая ученическая группа (класс) представлена «букетом» разнообразных стилей. Кроме того и сам учитель является «носителем» определенного стиля, возможно не совпадающим со стилем большинства детей в классе. Следуя теории когнитивного функционирования, возможно идти по пути развития стилевой гибкости учащихся. Например, если сохранять ориентацию учебного материала на предпочитаемый стиль при его подаче, объяснении и проверке знаний (контроле и самоконтроле), а закрепление осуществлять, опираясь на противоположный стилевой полюс, то это «вынудит» учащихся более гибко использовать разные стили в ситуации уже освоенного учебного материала.

Теория множественного интеллекта. Штрихи к портрету.

В 1981 году американский психолог Говард Гарднер инициирует научную дискуссию, предметом которой является утверждение, что человек по природе обладает не единым общим интеллектом, как это было традиционно признано, а рядом относительно автономных интеллектов.

Важно подчеркнуть, что трактовка интеллекта (по Гарднеру) несколько отличается от определений, принятых в отечественной практике. На основании масштабного междисциплинарного исследования, ученый пришел к новому пониманию интеллекта и составил свой перечень его видов. В логике данной концепции интеллект понимается «как биопсихологический потенциал для обработки специальных видов информации определенным образом». [2] Различные способности человека по обработке информации (интеллекты) позволяют решать проблемы и создавать некую продукцию. Чтобы считаться «интеллектуальными», эти решения и продукция должны цениться по крайней мере в одной культуре или сообществе.

Концепция множественного интеллекта предлагает следующую типологию:

— виды интеллекта, связанные с символами (лингвистический, логико-математический);

— «неканонические» интеллекты (музыкальный, пространственный, телесно-кинестетический, позднее был добавлен «интеллект натуралиста»);

— личностные интеллекты (внутриличностный, межличностный);

Последний вид интеллекта был добавлен несколько позже. По мнению автора «экзистенциональный» интеллект подразумевает способность человека задавать глобальные вопросы наподобие «Кто мы такие? Почему мы здесь? Что с нами будет? В чем смысл жизни? И др.»

Гарднер разрабатывает критерии, основанные на психологии, антропологии, биологии и культурологических исследованиях, и подробно описывает выявленные типы интеллекта. [3]

Лингвистический интеллект— способность к порождению речи, включающая механизмы, ответственные за фонетическую (звуки речи), синтаксическую (грамматику), семантическую (смысл) и прагматическую составляющие речи (использование речи в различных ситуациях). Описывая лингвистический интеллект, Г. Гарднер вспоминает слова Дж. Элиота о том, что логика мышления поэта такая же строгая, как и логика ученого, несмотря на разницу рода деятельности.

Центральными аспектами лингвистического интеллекта являются чувствительность к оттенкам значения слов. Поэты, яркие представители возможностей высокоразвитого лингвистического интеллекта, восприимчивы к звукам, ритмам, интонации, что заставляет звучать даже поэзию на иностранном языке.

Эффективное использование правил синтаксиса выражается в чувствительности к порядку слов, умении строить предложения согласно правилам и нарушать их с целью более четкого выражения мысли. Люди с доминирующим лингвистическим типом интеллекта хорошо разбираются в прагматических функциях языка – они точно знают, как убедить или призвать к деятельности, поощрить, что-то сообщить или просто порадовать. Они способны наилучшим образом подобрать нужные выражения и произнести впечатляющую речь.

Г. Гарднер выделяет также риторический аспект – способность использовать язык для убеждения других в принятии какого-то образа действия. Это способность, которую используют в своей профессиональной деятельности политические деятели и юристы.

Важнейшим аспектом лингвистического интеллекта является, по мнению Г.Гарднера, мнемонический потенциал языка – умение использовать разнообразные приемы и способы, облегчающие запоминание и увеличивающие объем памяти путем образования искусственных ассоциаций.

Другой аспект языка – это его роль при объяснении. Многое в преподавании и учении происходит посредством языка – с помощью устных объяснений, причем зачастую на примере стихов, афоризмов, пословиц и поговорок; и очень часто с помощью письменных заданий. Бесспорный пример этого аспекта мы находим в языке науки. Несмотря на очевидную важность логико-математических доказательств и символических систем, язык остается самым оптимальным средством для выражения основных концепций, теорий, научных взглядов. В дополнение следует отметить, что язык снабжает нас метафорами, которые являются ключевыми в объяснении и ясном понимании новых научных явлений, открытий, разработок.

Музыкальный интеллект— способность к порождению, передаче и пониманию смыслов, связанных со звуками, включая механизмы, ответственные за качественные характеристики звука.

Нетрудно догадаться, что представителями ярко выраженного музыкального интеллекта являются композиторы. Г. Гарднер приводит слова Американского композитора Роджера Сешонза, который, описывая процесс создания музыкального произведения, говорит, что ему постоянно слышатся звуки, ритмы, а также целые отрывки произведений, которые он постоянно прокручивает и перерабатывает в голове.

Источником музыкальных идей для композитора, по мнению Г. Гарднера, служит механизм тональной памяти. Она не начнет работать творчески до тех пор, пока не впитает в себя достаточное количество услышанных тональных вариаций. Каждый, кто хотел бы развивать музыкальные способности, должен тренироваться в формальном музыкальном анализе и применять свои знания на практике. Каким бы ни был ребенок талантливым, очень важно дополнять его интуитивное понимание систематическими знаниями о музыкальных законах и правилах.

Логико-математический интеллект— способность использовать и оценивать соотношения между действиями или объектами, когда они фактически не присутствуют, т. е. к абстрактному мышлению.

Согласно известному математику Альфреду Адлеру, к помощи которого обращается Г.Гарднер, психологическими особенностями математически одаренного человека являются строгость и скептицизм: ни один факт не должен приниматься им до тех пор, пока не будет убедительно доказан в соответствии с общепринятыми правилами.

Пространственный интеллект— способность воспринимать зрительную и пространственную информацию, модифицировать ее и воссоздавать зрительные образы без обращения к исходным стимулам. Включает способность конструировать образы в трех измерениях, а также мысленно перемещать и вращать эти образы.

В некоторых профессиях, например, скульптора, художника или тополога, этот тип интеллекта играет особенно важную роль. Существует также множество других видов деятельности, где наличие одного пространственного интеллекта недостаточно, но где он выступает основной движущей силой.

Телесно-кинестетический интеллект— способность использовать все части тела при решении задач или создании продуктов; включает контроль над грубыми и тонкими моторными движениями и способность манипулировать внешними объектами.

Основная особенность этого интеллекта – способность искусно и разнообразно использовать свое тело в целях выражения своих чувств и эмоций, а также для других целенаправленных действий. Г. Гарднер указывает на непременное развитие двух основных способностей – умения управлять движениями тела и мастерски обращаться с предметами.

Нетрудно назвать профессии, в которых телесно-кинестетический интеллект играет большую роль – это танцоры и пловцы, механики, слесари, бейсболисты, инструменталисты, изобретатели и актеры (особенно мимы). Но следует заметить, что в этих профессиях большую роль играют и другие интеллекты. Например, в профессии актера немаловажное значение имеют личностный, лингвистический и музыкальный интеллекты.

Внутриличностный— способность распознавать свои собственные чувства, намерения и мотивы. Г. Гарднер изучает развитие внутренних аспектов личности, центральное место здесь занимает доступ в сферу чувств: способность различать и определять чувства, облекать их в символы. Внутриличностное знание, по мнению автора, позволяет определять и адекватно выражать сложные и высоко дифференцированные группы эмоций. Развитая форма этого типа интеллекта может быть у писателя, который пишет о своих чувствах, а также у мудрых стариков, которые могут дать советы близким, исходя из богатейшего внутреннего опыт.

Интеллект естествоиспытателя– способность распознавать и классифицировать природные объекты. Человек с преобладающим интеллектом естествоиспытателя проявляет интерес к природе, природным явлениям, животным, растительности, демонстрирует способность понимать мир природы и т.д.)

Гарднер считает, что все нормальные индивидуумы в той или иной степени способны проявлять все разновидности интеллекта, но каждый из нас характеризуется уникальным сочетанием интеллектуальных способностей, развитых в большей и меньшей степени, чем объясняются индивидуальные различия между людьми. Автор убежден, что любой интеллект, так же как и мышцы, можно развить с помощью ежедневных тренировок.

Теория множественного интеллекта и ее роль в педагогической деятельности.

Теория множественного интеллекта предоставляет учителям средства, которые, при правильном использовании, позволят большему числу индивидов более успешно осваивать соответствующий материал, реализовать свой потенциал.

В 1983 году Гарднер публикует работу «Структура разума: теория множественного интеллекта», в которой излагает основы своего подхода. В течение последующих 25 лет эти идеи определяют инновационную педагогическую линию развития зарубежного образования. В чем же коллеги-педагоги увидели привлекательность данной психологической теории?

Как уже было сказано, в качестве основного аргумента, как правило, педагоги называют возможность успешного обучения для детей разных способностей. Понимая, что дети, да и взрослые учатся по-разному, педагоги используют множественный интеллект, как инструмент, помогающий «достучаться до каждого ученика», как способ создания своеобразного поля успеха.

Однако первые шаги начинаются, как правило, с инициативы одного конкретного учителя в рамках собственного урока, когда планирование и изучение любой темы организуется не менее чем 8 различными способами. Рассказывая о своих впечатлениях, учителя отмечают не только мощный прогресс учеников, но и собственное развитие по всем 9 видам интеллекта. Меняется общая эмоциональная атмосфера уроков, каждая единица учебного времени становится более значимой и насыщенной.

Используя идеи Г.Гарднера на практике, американские коллеги ориентируются на следующие методические рекомендации, позволяющие различными видами упражнений поддерживать и развивать разные виды интеллекта. [4]

Виды интеллекта

Характер деятельности

Вербально-лингвистический интеллект

Включает чтение, письмо, говорение, общение на родном и иностранных языках. Это могут быть задания, связанные с чтением интересной книги, словарной игрой, использованием различных текстовых редакторов, дискуссионных форм.

Логико-математический интеллект

Включает числовые и компьютерные умения, узнавание образцов, шаблонов, взаимосвязей, временных интервалов, числового порядка. Предполагает умение решать логическим путем проблемы разного уровня. Это могут быть задания на классификацию и последовательность действий, числовые и логические игры, решение различных пазлов.

Визуально-пространственный интеллект

Включает визуальное восприятие окружающей действительности, способность создавать и использовать воображаемые образы, а так же ориентацию в пространстве. Он может быть развит посредством опыта в графическом и пластическом искусстве, совершенствования наблюдательных способностей, решения лабиринтов и других пространственных задач и упражнений на образное восприятие и активное воображение.

Телесно-кинестетический интеллект

Включает физическую координацию и ловкость, использование мелкой и крупной моторики, и самовыражение или обучение посредством двигательной, физической активности. Он может быть развит через конструирование, танец, различные виды спорта и подвижные игры, пантомиму, а также использование различных приспособлений и инструментов для решения проблем и обучения.

Музыкальный интеллект

Включает понимание и выражение себя посредством музыки и ритма, а также или композиторской, исполнительской и дирижерской деятельности. Он может быть развит посредством слушания музыки, включения в различные ритмические игры, пение, танец или игру на различных музыкальных инструментах.

Естественно-научный

Включает понимание мира природы (растений, животных), умение заметить их характерные особенности и распределить по категориям; он в целом включает острую наблюдательность и умение классифицировать также и другие вещи. Он может быть развит через исследование природы, составление различных коллекций, изучение и группирование их.

Внутриличностный интеллект

Включает понимание собственного внутреннего мира мыслей, эмоций, чувств; и совершенствование собственных способностей контролировать их и работать с ними осознанно. Он может быть развит через выполнение самостоятельных проектов, творческую деятельность, различные способы рефлексии.

Межличностный интеллект

Включает эмпатию, понимание способов взаимодействия с другими людьми, умение работать сообща. Он может быть развит через участие в коллективных играх, групповых проектах, дискуссиях, в процессе межкультурного взаимодействия, в инсценировках и ролевых играх.

Несмотря на критику Теории множественного интеллекта Гарднера со стороны некоторых психологов, многие учителя встретили ее с энтузиазмом, ведь каждый педагог-практик знает, что дети бывают «умны по-разному». Появились различные разработки школ множественного интеллекта, соответствующие программы, учебники и т.д.

Семиотическая дидактика: суть идеи.

(Галактионова Т.Г. Успешное чтение. СПб., 2010)

эффективность дидактической модели, созданной на основе теории множественного интеллекта, зависит от семиотической вариативности, если она комплексно представлена в трех компонентах: в отборе содержания, организации деятельности, системе оценивания.

а. Отбор содержания, раскрывает ту или иную тему в разных культурных кодах (язык фактов, художественные образы, математические символы и т.д. ) – «семиотический контекст»;

В целом это правомерно рассматривать как целостную семиотическую дидактику, определяющую культурные основы образовательного развития на современном этапе.

Следовательно, задача педагога заключается в том, чтобы учесть разнообразие индивидуальных профилей интеллекта, существующее в пределах одной образовательной системы класса. А сделать это помогает использование семиотического подхода в образовании, переведенного на язык конкретных педагогических технологий, логично назвать их «семиотическими технологиями» преподавания.

Рассмотрим технологический инструментарий семиотической дидактики на примере произвольной темы «Времена года».

«Семиотический контекст»: отбор содержания.

Технологической формой подобного текста может служить «тематический портфолио». При подготовке материалов по теме «Времена года» нами был собран «тематический портфолио», т.е. совокупности текстов разной природы, содержание которого формировалось по следующим разделам на основе различных культурных кодов и в соответствии с разными видами интеллекта.

Тип интеллекта ученика-адресата

Характер текста

Источники и носители текста

Вербально-лингвистический интеллект

теоретические материалы, публицистические источники,

произведения художественной литературы

Логико-математический интеллект

статистические данные, графики, диаграммы

Визуально-пространственный интеллект

произведения живописи, фотографии

Аудио-музыкальный интеллект

Телесно-кинестетический интеллект

Предметы, которые ассоциируются с тем или иным временем года

Лыжи, зонтик, корзинка и пр.

Исследовательский

Тексты с описанием различных опытов

Испарение воды, проращивание семян и т.д.

Внутриличностный интеллект

обращение к личному опыту ученика

Межличностный интеллект

Экзистоциональный

Тексты нравственно-этического характера

Стихи о природе и временах года

Представленные форматы, источники создают своеобразную интертекстуальную поддержку содержания выбранной нами темы, выстраиваются связи, метафоры, аналогии. Предлагаемое семиотическое решение предполагает, что в процессе освоения учебного материала у учащегося происходит формирование собственного фрейма. В данном контексте под фреймом мы понимаем определенный формат представления знаний о мире, который дает нам возможность совершать такие базовые когнитивные акты, такие как восприятие, понимание и осмысление с помощью доминирующего типа интеллекта.

Очевидно, что ученик на основе общего содержательного представления темы, создает свой более ограниченный семиотический фрейм, который становится его личным путем освоения данной темы.

Можно предположить, что отсутствие того или иного семиотического формата представления темы может отрицательно сказаться на качестве ее усвоения конкретным учеником. С другой стороны, актуализированный тип интеллекта, позволит учащемуся выстроить собственную стратегию и более уверенно чувствовать себя при освоении темы на разных семиотических уровнях.

По сути дела текст-тема приобретает тем больший педагогический потенциал и образовательную ценность, чем больше представлено различных ракурсов зрения, с которых она может быть воспринята, чем больше семиотических фреймов задействовано учителем при подготовке материалов. Учитель создает своеобразный интеллектуальный конструктор, игру, состоящую из набора деталей, где каждый играющий может выбрать и сложить свои решения.

Семиотическая деятельность: виды заданий для самостоятельной работы.

Вторым компонентом семиотической дидактики становится организация самостоятельной работы учащихся в логике семиотической деятельности.

Предлагаемые виды самостоятельной работы при изучении темы становятся своеобразными «мобиле», усиливая динамичность контента и давая широкий простор для каждого вида интеллекта.

Итак, семиотическая дидактика предполагает такую организацию учебного процесса, при которой вариативность учебных заданий априори обеспечивает «поле возможностей» и свободу выбора в соответствии с доминирующим типом интеллекта. Можно договориться о вариативных и инвариантных заданиях, делать опору на принцип дополнительности, однако очевидно, что именно такая интеллектуальная атмосфера позволяет не только максимально использовать педагогический потенциал текста, но и гарантирует ситуацию успеха учащихся с разными интеллектуальными профилями.

Материальным аналогом «поля возможностей» является «Технологическая карта темы», в которой на каждый вид интеллекта представлена подборка заданий. В идеале эти задания должны быть разного уровня сложности (а,б,в), и соответственно разной «ценовой категории» в виде баллов: 1, 2, 3. Нижней «зачетной» планкой является 10 баллов (максимальное количество – 27 баллов). Технологическая карта выполняет функции навигатора и контролера одновременно. Как навигатор по теме она предлагает анонс предстоящих заданий, как контролер позволяет учащемуся самостоятельно фиксировать их выполнение.

В ситуации нашего примера с изучением темы «Времена года», школьникам были предложены следующие задания для самостоятельной работы.

Задания блока 1.

Вербально-лингвистический

А. Чтение и пересказ текста рассказа о природе

Задания блока 2.

Логико-математический

А. Сравнительный анализ имеющихся статистических данных по температуре воздуха

Задания блока 3.

Визуально-пространственный

А.Тематическая подборка картинок (фотографий) по теме «Времена года»

Задания блока 4.

Аудиально-музыкальный

А. Прослушивание и комментарии к музыкальным пьесам П.И.Чайковского «Времена года»

Задания блока 5.

Телесно- кинестетический

А. Подготовка и представление поделок из природного материала.

Задания блока 6.

Исследовательский

А. Проведение наблюдения об изменениях в природе.

Задания блока 7.

Внутриличностный

А.Подготовка по личному опыту рекомендаций как правильно одеваться в разное время года

Задания блока 8.

Межличностный (социальный)

А.Провести и записать интервью с родителями про их любимое время года

Задания блока 9.

Экзистенциональный

А. Выучить стихотворение о любом времени года и объяснить его смысл

За учениками остается право выбора. Предпочтения школьников практически полностью отражали доминирующие типы их интеллекта. Было выявлено, что чувство уверенности, полученное в одном из видов деятельности, позволяло смелее пробовать себя в других, способствуя тем самым развитию всех видов интеллекта. Полученное «поле возможностей» рассматривалось как возможность многочисленных и многообразных личных инициатив и принималось, как шанс самому сориентироваться в многообразии темы.

Система оценивания: семиотический результат.

Заключение. Предлагаемое направление педагогической теории и практики акцентировано на знаковом аспекте культуры и предполагает тесную связь процесса обучения с ресурсом множественного интеллекта и педагогическим потенциалом семиотики.

Другими словами: культурная множественность семиотики используется педагогом в образовательных целях путем вариативного транслирования содержания на множество интеллектуальных каналов того или иного ученика с учетом его восприимчивости к культурному многообразию.

Развитие символических систем и способностей является мостом между интеллектом и его применением в образовании. Можно говорить о социализации интеллектов посредством символов. Пространство символов служит связующим звеном между информационными потребностями ученика и педагогическими целями учителя

Мы полагаем, что данный подход не только соответствует логике стандартов нового поколения в отечественном образовании, но отвечает и тем «вызовам», которые предъявляет к современному образованию мировое сообщество. Согласно концепции Римского Клуба (Образование без границ):

инновационное обучение – это формулирование и классификация проблем. Его основными признаками являются интеграция, синтез и расширение горизонтов. Оно действует в открытых ситуациях и открытых системах. Смысл такого обучения определяется диссонансом между различными контекстами. (….). Инновационное обучение развивает наш мыслительный процесс, воссоздавая целостное представление о реальности, а не ее отдельные фрагменты.

Семиотическая дидактика это утверждение вариативности как педагогической позиции современного учителя.

Это принятие «неоднозначности восприятия» у учеников как объективного фактора в учебном процессе.

Это феномен объективно-субъективной множественности продуманный от «метафоры до технологии», главными движущими силами которого являются Текст, Читатель и Социум.

По материалам доклада Т.Г.Галактионовой

«Текст, читатель и социум в логике семиотической дидактики», 2010.

[1] Инкогнито(итал. incognito, от лат. incognitus — неузнанный, неизвестный), 1) скрытно, тайно, не открывая своего имени. 2) Лицо, обычно официальное, скрывающее (не с преступными целями) своё настоящее имя

[2]Гарднер Г. Искусство и наука влияния на взгляды людей: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2008.с.41.

[3]Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007.

[4]Dee Dickinson. Learning Through Many Kinds of Intelligence