в каком году появился в россии первый буддийский храм

Самый красивый и самый северный. Как в Санкт-Петербурге появился буддийский храм и при чем здесь Нежин

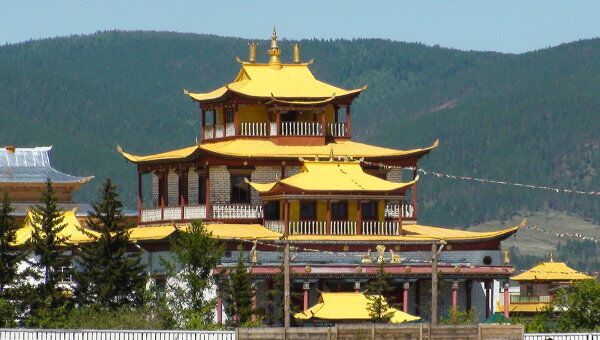

В пятницу, 21 февраля, буддисты Санкт-Петербурга, да и всей России, отмечали 107 лет со дня открытия дацана Гунзэчойнэй — буддийского монастыря. «Гунзэчойнэй» переводится как «Источник святого учения Всесострадающего Владыки Отшельника».

Сам храм имеет удивительную и интересную историю. Автором первоначального проекта храма был студент Института гражданских инженеров Николай Березовский. Позже к проекту присоединились три архитектора — выпускники того же учебного заведения: Гавриил Барановский, Карл Бальди и Ричард Берзен. Санкт-петербургский историк-востоковед Вадим Жуков отметил интересное совпадение: фамилии всех архитекторов дацана начинаются на «Б». Как и название религии, к которой относится храм — буддизм.

Не встретившиеся экспедиции

Березовский — человек с крайне непростой судьбой. Он окончил приют принца Петра Георгиевича Ольденбургского — воспитательное учреждение для детей, лишенных возможности получать воспитание в семье. В 1902 году Березовский поступил в Институт гражданских инженеров, где учился целых 14 лет. Причиной тому были перерывы из-за научных экспедиций. Одной из них руководил его двоюродный брат — дворянин, орнитолог, археолог и этнограф Михаил Березовский. Это была экспедиция в Кучарский оазис Китайского Туркестана (ныне это округ Аксу Синьзян-Уйгурского автономного района КНР) 1905-1907 годов. В той экспедиции Николай Березовский делал зарисовки. Они с кузеном исследовали древние буддийские храмы в оазисе. Бодхисаттва из Черкасс: кто и как возродил буддологию в Ленинграде

«Ученые выехали из Петербурга 2 ноября 1905 г. и прибыли в Кучу 6 февраля 1906 г. Они посетили Таджит, Кумтуру, Кучу, Кизыл, Кириш. За время путешествия было обнаружено более 20 древних городищ. Окрестности Таджита впервые исследовал именно М. М. Березовский. В развалинах буддийских храмов он обнаружил следы фресок, фрагменты мелких терракотовых скульптур, обрывки рукописей. Исследователи сделали большое количество фотоснимков. В Кумтуре ученые осмотрели огромный монастырь. Михаил Михайлович снял ряд прекрасных фотографий, а Николай Матвеевич зарисовал фрагменты и изготовил несколько калек фресок. В Кизыле внимание исследователей было сосредоточено на развалинах монастыря с прилегающей к нему группой пещер, игравших роль подсобных помещений. Здесь Березовские собрали большое количество мелких фрагментов рукописей, бус, монет. Самой интересной оказалась находка гипсовых форм для формовки деталей фигур и орнаментов. Около Кириша экспедиция осмотрела и изучила небольшое ущелье Сым-Сым с 48 пещерами. Здесь также были сняты планы пещер, сделаны фотографии и зарисовки найденных росписей. Экспедиция М. М. Березовского в нескольких местах (список мест сохранился в Архиве востоковедов ЛО ИВ АН СССР в фонде М. М. Березовского) нашла рукописи на санскрите, уйгурском и «тохарском В» языках», — описывает экспедицию исследователь Н.Назирова.

Все полученные в той экспедиции знания позже пригодятся Березовскому, когда он будет работать над проектом буддийского храма.

Кстати, за эту экспедицию Николай Березовский по предложению буддолога, академика Российской академии наук Сергея Ольденбурга был награжден.

При этом российские исследователи действовали не в пример аккуратнее, чем западные.

«В то время в Синьцзяне вели исследования французский ученый Поль Пеллио, работавший на Британию венгр Марк Аурель Стейн, немецкий профессор Альберт Грюнведель. Соотечественник профессора, Альберт Фон Лекок, из-за болезни вынужденный отправиться назад в Европу, успел прославиться тем, что бесцеремонно расхищал древние статуи Будды и срезал со стен храмов приглянувшиеся фрески. Наши ученые относились к памятникам старины гораздо бережнее. Так, в том же 1907 году, в окрестностях города Куча исследовали развалины древних буддийских культовых сооружений Михаил Михайлович Березовский и его двоюродный брат Николай Матвеевич Березовский, профессиональный художник. Все интересные объекты записывались, фотографировались и тщательно зарисовывались», — описывает в своей книге «Барон Маннергейм в 52-м драгунском (18-м гусарском) Нежинском полку. Азиатская экспедиция 1906-1908» эту разницу историк Александр Карский.

Сам Маннергейм, служивший тогда полковником в Нежинском гусарском полку, кузенов не застал. Его экспедиция миновала этот район. Но, уверен Карский, российский консул в Урумчи Николай Коротков, несомненно ознакомил Маннергейма с находками, сделанными соотечественниками и самим консулом, который сам был востоковедом, увлеченным археологией.

Вряд ли Маннергейм догадывался, что итогом и его экспедиции, экспедиции Березовских, а также усилий буддийского духовенства в самой Российской империи станет появление в Санкт-Петербурге буддийского храма. Тогда Россия налаживала отношения с Далай-ламой XIII. Последний принимал Маннергейма. Настоящая столица Украины. Стоит ли Петербург на казацких костях

«Мне пришлось видеть Далай-ламу два раза. Раз во дворе, когда он выходил, чтобы сесть на коня для ежедневной прогулки верхом, а другой раз во время особой для меня аудиенции. Последняя была, вопреки моим ожиданиям, дана мне без всяких затруднений… Во время моего приема он сидел на золоченом кресле, поставленном на возвышении из досок против окна в конце небольшой приёмной комнатки. По обеим сторонам этого возвышения стояли два широкоплечих тибетца средних лет, с угрюмыми лицами темно-бронзового цвета. Далай-лама с видимым интересом расспрашивал о Государе Императоре, России, нынешней силе армии и т. д. По его указанию, почти сейчас после ответа на мой поклон, был доставлен ему кусок белой шелковой материи, т. н. «Хатан», который он торжественно, собственноручно передал мне с просьбой от его имени по приезде моём в Санкт-Петербург представить Государю Императору», — описывал Маннергейм встречу с главой буддистов.

Такие теплые отношения во многом помогли построить дацан, устное разрешение на строительство представитель Далай-ламы XIII Ангван Доржиев получил еще в 1901 году. В 1909 году Доржиев купил на северной окраине города участок, где позже было суждено появиться, как утверждают некоторые источники, самому северному на планете и самому крупному в Европе буддийскому храму.

Строительство с препятствиями

После приобретения участка на севере Санкт-Петебурга Доржиев, по рекомендации принца Ольденбургского, обратился за разработкой проекта храма к Березовскому. Последний как раз недавно вернулся из экспедиции в Китайский Туркестан. Той самой, где он был рисовальщиком, да таким, что его труд высоко оценили востоковеды Российской империи. Березовский хорошо знал буддийские постройки, обладал чувством прекрасного и был неплохим архитектором. Неудивительно, что 15 апреля 1909 года проект был утвержден Строительным отделением Санкт-Петербургского губернского правления.

Сам Березовский не стал официальным руководителем строительства дацана — поскольку был на тот момент всего лишь студентом.

«Формально возглавил строительство по просьбе А. Доржиева преподаватель ИГИ архитектор-художник К. В. Бальди, а составитель проекта Н. М. Березовский числился заведующим постройкой (вероятно, так как не имел законченного архитектурного образования). Однако в мае 1909 г. последовало распоряжение градоначальника о приостановке строительных работ по возведению храма: проект студента Березовского должен был быть «пересоставлен» кем-то из профессиональных архитекторов. Выбор пал на Г. В. Барановского, который в октябре 1909 г. составил новый проект с небольшими изменениями, художественно обогатив и сделав его более выразительным и импозантным. Он же руководил строительством до апреля 1912 г. Завершал постройку на заключительном этапе Р. А. Берзен», — описывает административные перипетии строительства санкт-петербургский историк-востоковед Вадим Жуков. Открытие Кнорозова: Как рожденный под Харьковом ученый «вернул» коренным американцам письменность

Тем временем на дацан в Санкт-Петебурге ополчились черносотенцы.

«Эти жестокие и злобные люди постоянно присылали мне письма со словами: «Если ты не уберешься, то неминуемо будешь убит. А этот буддийский храм будет разбит и разрушен до основания. Убирайся и никогда не возвращайся! Задохнись этим поганым дымом и умри!» С этими словами посылали мне дымовые шашки…» — писал в мемуарах сам Доржиев.

Строительство буддийского храма было запрещено, но после встреч представителей буддийской общины с императором строительство продолжилось. В итоге 21 февраля по старому стилю (6 марта по новому), в день трехсотлетия дома Романовых, буддийский храм был открыт. Впрочем, окончательно достроили и освятили храм лишь 10 августа 1915 года.

Однако действовать ему было суждено недолго. В конце 1916 года регулярные богослужения в храме прекратились, а в 1919-м его и вовсе разграбили. Храм начал снова работать в 1924 году. Но спустя 17 лет оставшиеся монахи и жившие при храме люди были арестованы НКВД. 1937 год стал роковым для буддизма и буддологии в Ленинграде. Храм передали физкультурникам. Позже в советское время там находилась военная радиостанция и лаборатории Зоологического института Академии наук СССР. Лишь 9 июля 1990 года храм передали Центральному духовному управлению буддистов СССР, а в следующем году он получил название «Дацан Гунзэчойнэй» — имя, которое ему дали при освящении.

Удивительная история первого буддийского храма в Петербурге — дацана Гунзэчойнэй

Буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» находится в Санкт-Петербурге. Его строительство в 1900 году — заслуга далай-ламы XIII Агвана Доржиева и буддистов Российской империи. Из нашего материала вы узнаете об интереснейшей истории этого храма. Жители говорят, что он прошёл испытания огнём и водой, но всё-таки выстоял.

До 1916 года в дацане были регулярные богослужения, но вскоре монахи уехали из Петрограда, так как у храма не было средств к существованию. В 1919 его разграбили, библиотеку уничтожили, навсегда пропали ценные бумаги из архива Агвана Доржиева, рассказывающие о взаимоотношениях России, Англии, Тибета и Китая за последние 30 лет.

После окончания Первой мировой войны в дацан возвращаются прихожане, с 1924 по 1935 храм снова работает. Вскоре начинаются преследования буддийского духовенства. Органы НКВД арестовывают группу лам, а впоследствии чекисты громят всё в здании. Под эту волну попадает и 85-летний Агван Доржиев, он погибает в 1938 году в тюрьме.

Во время Великой Отечественной войны в дацане устанавливают военную радиостанцию, которая пробыла там аж до 60-х и использовалась как «глушилка», после храм делают лабораторией института зоологии.

В 1990 году исполкомом Ленгорсовета было принято решение всё-таки отдать здание обратно буддистам. В 1991 года храму дали название, которое он имеет сейчас, — Дацан Гунзэчойнэй, что является аббревиатурой тибетского имени данного ему при освящении.

Сегодня храм работает в обычном режиме, здесь проходят лекции и медитативные курсы, праздники, а также консультации у лам.

Стоит отметить, что возобновление службы в дацане помогло развитию буддизма в Петербурге и России. К 2000 году в городе было более десяти буддийских обществ, которые рассказывали о своих традициях.Туристы также посещают дацан, чтобы познакомиться поближе с культурой, посмотреть 5-метровую статую Будды в алтарном зале, которая была создана монгольскими мастерами из папье-маше и сусального золота, расписные колонны, мозаичные изображения божеств. Во дворе храма можно загадать желание. Там располагаются барабаны мантр, в каждом из них молитва, написанная десять тысяч раз. Можно покрутить барабан и ваша мечта воплотится в жизнь.

Режим работы: Пн., Вт., Чт., Пт., Сб., Вс.: 10:00 — 19:00. На сайте также находится расписание молебнов, его меняют каждый месяц.

Адрес:

Приморский проспект, 91.

На благо всех живых существ

Проникновение буддизма в Россию

Буддизм начал распространяться в России в XVII-XVIII вв., когда в низовья Волги и в Забайкалье приходят монгольские народы: ойраты (калмыки) и буряты. Много позднее, в 1914 г., в состав Енисейской губернии вошла на правах протектората Тува, народы которой частично исповедовали буддизм.

В 1741 г. императрица Елизавета Петровна издала указ, провозглашавший буддизм одной из официально признанных религий Российской империи.

Третьим центром распространения буддизма в Забайкалье стал Хоринский район, где в 1752 г. тибетец Лувсан Шираб был утвержден главой 33 хоринских лам, что дало ему определенную независимость в руководстве хоринскими дацанами. В 1778 г. дацан сгорел и его перенесли в Кудун.

Приблизительно в то же время буддизм появился и на европейской территории нашей страны, в Калмыкии. В начале XVII века из Джунгарии (ныне северо-западные территории Китайской Народной Республики) по разрешению царского правительства в Сибирь прикочевали ойратские племена дербетов и торгоутов, к XVIII в. достигшие в своем движении на запад низовий Волги и Дона. В России их стали называть «калмыками» («отколовшимися», «отпавшими»). Там они во второй половине XVII в. образовали Калмыцкое ханство, официальной религией в котором был буддизм, известный ойратам еще с XIII в., но широкое распространение получивший лишь в начале XVII в. В 1771 г. из-за притеснений царской администрации большая часть калмыков откочевала в Китай. Калмыцкое ханство было ликвидировано, и оставшиеся в России 13 тыс. семей калмыков переселены на реки Урал, Терек, Куму.

Калмыки прибыли на территорию России, уже имея кочевые монастыри хурулы, состоящие из трех и более специальных кибиток. Быстро появились и здания монастырей, например построенный до 1616 г. Дархан-Доржин-кит («Семь палат») в районе современного Семипалатинска. Всего у калмыков к концу XVIII в. оставалось 14 буддийских монастырей.

Помимо буддизма у калмыков, как и у бурят, тувинцев, продолжали бытовать древние шаманские верования. В 1640 г. съезд монгольских и ойратских нойонов принял свод законов, который официально запрещал шаманизм. Тем не менее во всех сибирских регионах распространения буддизма шаманизм продолжал существовать, иногда образуя причудливые сочетания с культами буддизма Махаяны.

Раскол в бурятском обществе прошел и через саму буддийскую общину. Ухудшение материального положения низшего духовенства приводит к росту числа «степных лам», ушедших из дацана жить в улусы.

В этих обстоятельствах такие буддийские лидеры, как Агван Доржиев, совместно с хамбо-ламой Иролтуевым и бурятскими просветителями Жамцарано, Барадийном начали кампанию за «обновление» буддийской общины и возвращение к этическим идеалам раннего буддизма.

Калмыцкий буддизм этого периода также имел свою историю. После ликвидации в конце XVIII в. Калмыцкого ханства «калмыцкая степь» превратилась в один из административно-территориальных районов царской России, подчиненный астраханскому военному губернатору. Согласно высочайше утвержденному Положению об управлении калмыцким народом, принятому в 1834 г., буддийская община была полностью подчинена царской администрации.

Тыва (Тува) расположена в верховьях Енисея по границе с Монголией. В XVII-XIX вв. особое распространение у тувинцев получает буддизм, хотя знакомство с ним в Тыве началось уже в XIII в. В 1914 г. под названием Урянхайский край Тыва становится протекторатом России.

Хотя буддизм не смог вытеснить окончательно старую религию тувинцев шаманизм, тем не менее ко времени вхождения Урянхайского края в состав Российской империи на его территории действовали уже 22 буддийских монастыря, хурэ, около 4000 лам и хуураков-учеников.

К началу XX в. в Тыве действовали около 2000 шаманов, вполне уживавшихся с ламами. Нередко случалось, что шаманки бывали женами лам, иногда один и тот же человек выполнял функции и ламы, и шамана.

В связи с развитием международных связей России на Востоке и, в частности, для установления прямых связей царского правительства с теократическими правительствами Монголии и Тибета в Петербурге строится буддийский храм на средства главы тибетских буддистов Далай-ламы и на пожертвования, собранные в Бурятии и Калмыкии. Значительную сумму на строительство пожертвовал также и Богдо-геген, глава буддистов Монголии. Строительством и деятельностью храма руководит представитель Тибета, выдающийся бурятский лама Агван Доржиев.

После революции

Новый период истории буддизма в России начался после революции 1917 г. К концу Гражданской войны лидеры буддистов во главе с хамбо-ламой Агваном Доржиевым признали советскую власть. Пытаясь подчеркнуть близость уравнительных идеалов коммунизма и буддизма, они призывали вернуться к «древним идеалам чистоты нравов и бескорыстия». В буддийской общине началась отчаянная борьба между «обновленцами», пытавшимися реорганизовать духовенство так, чтобы оно смогло выжить в Советской России, и «консерваторами», цеплявшимися за прежние богатства и привилегии.

Итоги Всесоюзного съезда были одобрены Третьим съездом буддистов Бурятии, который состоялся в Верхнеудинске 21-24 августа 1928 г. Однако его решения в поддержку советской власти уже не могли ничего изменить в печальной судьбе российского буддизма. В это время началась идеологическая атака на традиционную культуру, и прежде всего на религию. Поэтому встал вопрос уже просто о самом существовании буддизма.

Во время коллективизации начались захваты и погромы дацанов. К 1935 г. примерно треть дацанов пустовала из-за отсутствия духовенства, бежавшего или репрессированного. В 1936 г. под предлогом, что 22 из 29 действующих дацанов находились в пограничной зоне, все они были закрыты, а ламы выселены как «враги народа» и «японские шпионы». Аналогичные процессы шли в Калмыкии и формально независимой Тыве.

После войны Сталин смягчает отношение к религии, что сказалось и на буддизме. Учитывая патриотическую позицию бурятских буддистов в период Великой Отечественной войны (буддисты внесли в Фонд обороны 353 100 руб.), им разрешают воскресить общину.

В 1946 г. по инициативе группы лам и верующих, возглавляемой бывшим членом Центрального Духовного совета (ЦДС) буддистов Восточной Сибири А.Галсановым (Агинский дацан), в Улан-Удэ 21-23 мая созывается Совещание буддийских деятелей Бурят-Монгольской АССР, которое принимает Устав Духовного управления буддистов и Положение о буддийском духовенстве СССР, в частности обязывавшее лам «почитать наравне со своей священной буддийской верой родину трудящихся и всемерно содействовать ее укреплению и расцвету».

Несмотря на жесткий контроль со стороны государства, эти два дацана хранят традиции буддизма на протяжении всех десятилетий, прошедших до начала горбачевской «перестройки».

Помимо этих центров, где разрешено иметь всего около 20 священнослужителей, во всех буддийских регионах продолжают нелегально действовать несколько сотен бывших лам, выпущенных уже к этому времени из лагерей. Они выполняют религиозные церемонии для односельчан и приезжих, практикуют тибетскую медицину. У некоторых лам появляются ученики и за пределами традиционных буддийских ареалов. Наиболее известна группа, сложившаяся вокруг бурятского ламы Бидии Дандаровича Дандарона. В нее входили представители из Бурятии, европейской части России, Украины и Прибалтики. В 1972 г. Дандарона арестовали за организацию «буддийской секты», и через два года он погиб в лагере.

Страну начинают посещать буддийские делегации из-за границы. Появление в России (то есть в двух действующих дацанах Забайкалья) крупных зарубежных духовных учителей позволяет верующим увидеть воочию, что есть еще места, где буддизм по-прежнему процветает.

Весь традиционный буддизм, представленный в это время прежде всего центрами Бурятии, держался на воспитанниках старой монастырской системы, разрушенной в 30-е гг., и заменить их было некому. Для решения проблемы в 1970-е гг. решено создать высшее духовное буддийское заведение, которое готовило бы кадры священнослужителей для Монголии и Бурятии.

Современное положение

После начала перестройки быстро начинается процесс возрождения буддизма: в Туве и Калмыкии в 1988 г. регистрируются первые буддийские общины, после чего принимается и откладывавшееся в течение года решение о регистрации Ленинградского буддийского общества. В 1989 г. Кушок Бакула Ринпоче освящает оборудованный в жилом доме первый хурул Элисты и возвращенный питерским буддистам Петербургский буддийский храм. К настоящему времени на территории России действует уже более двух сотен буддийских общин. При этом помимо традиционного для России тибетского буддизма начинают распространяться и другие направления буддизма: в стране есть группы последователей Тхеравады (южный буддизм, неправильно иногда называемый Хинаяной), немало зарегистрированных и незарегистрированных общин китайского, вьетнамского и японского чань(дзэн)-буддизма.

Особую популярность в последние годы в кругах интересующейся буддизмом интеллигенции приобретает когда-то наиболее эзотерическое тибетское направление «Великое совершенство» (по-тибетски Дзогчен). Сейчас данная группа, возможно, самая многочисленная из новых буддийских общин.

Некоторые буддийские общины объединены в централизованные организации: с 1991 г. действует Объединение буддистов Калмыкии, руководимое ныне молодым калмыком американского происхождения Тэло Ринпоче, получившим тибетское монастырское образование в Гоман-дацане в Индии. Более 20 общин тибетской традиции Кагью, основанных датским проповедником Оле Нидалом, объединены в Ассоциацию буддистов школы Карма. В Тыве к 1997 г. тоже сложилась единая самостоятельная община «Управление Камбу-ламы Тывы».

Между тем средств в систему буддийского образования вкладывается сравнительно мало. Самым важным шагом в этом направлении является отправка нескольких десятков бурятских, калмыцких и тувинских юношей на многолетнее обучение в тибетские буддийские монастыри Индии.

Помимо образованных носителей буддийского учения, нужна литература, а пока ее, особенно на национальных языках, очень мало. В то же время буддийские идеи эксплуатируются коммерческими издательствами, выпускающими «эзотерическую» и оккультную литературу, некоторыми сектами, всякого рода жуликами и даже полукриминальными группировками, создавая у обывателя странное представление об этой мировой религии.

Созданный в Бурятии Буддийский институт никак не может по-настоящему развернуться из-за отсутствия средств, квалифицированных преподавателей и переводчиков с тибетского языка, так как преподают буддийское учение в основном иностранцы, как правило, тибетские монахи из Индии. Подобные проблемы испытывает и филиал Института Кармапы в Элисте. Сейчас тибетские учителя работают во всех традиционных буддийских регионах, а также в Москве и Петербурге.

В 1991 г. буддийские регионы страны впервые открыто посетил Далай-лама XIV, проповедуя буддизм и давая буддийские посвящения. На этот раз верующим никто не мешал выказать свои чувства: в Калмыкии путь Далай-ламы устилали свежие розы, в Тыве на всем протяжении движения кортежа от аэропорта к гостинице улицы были полны стоящими на коленях людьми. Со всех концов буддийских республик на проповеди Далай-ламы стеклись до 30 тыс. человек. К сожалению, в течение последних лет власти нашей страны уже дважды отказывали Далай-ламе в российской визе, очевидно, опасаясь за стабильность российско-китайских отношений.

Тем не менее хочется надеяться, что положительные тенденции в развитии современного российского буддизма будут преобладать и дальше на благо всех живых существ.

История буддизма в России

На территории нынешней России буддизм получил распространение в 16-17 веках из Монголии через кочевников калмыков (ойратов), обосновавшихся в конечном счете в северном Прикаспии и на землях нынешней Бурятии.

Жизнь Будды стала известна в Древней Руси по тексту «Повести о Варлааме и Иоасафе». Царевич Иоасаф, прообразом которого послужил Будда, стал христианским святым (память его отмечается Русской православной церковью 19 ноября).

В период правления императрицы Елизаветы Петровны буддизм получил официальное признание. Так, в 1741 году она издала указ, согласно которому в Бурятии признавалось существование ламаистской веры и утверждалось 11 дацанов (буддийских монастырей) и 150 штатных лам (религиозных учителей). Эта дата считается датой официального признания буддизма в России.

Русские начали обращаться к буддизму в конце 19 века. Почву для появления первых русских буддистов подготовил зарождавшийся интерес научных кругов к Востоку вообще и к буддизму в частности. Этот интерес отчасти был инициирован задачами православной миссии и политическими интересами России на Востоке. Развивалось изучение санскрита и тибетского языка, публиковались буддийские тексты.

В 1915 году открылся буддийский храм в Петрограде, первый в Европе. Его строительство заняло несколько лет, причем было преодолено сильное сопротивление православной церкви. В самом Петрограде к этому времени насчитывалось около 200 буддистов, среди которых были и русские.

В первые годы после революции новая власть поддержала «обновленцев», но уже в 1930‑х буддисты подверглись преследованиям, множество лам было арестовано, а монастыри закрыты и разорены. Петербургский храм был разгромлен и закрыт в 1938 году.

Официально буддизм прекратил свое существование к 1940 году. В 1946 году в соответствии с новой, более терпимой по отношению к религии политикой Сталина власти разрешили бурятам-буддистам исповедовать свою веру. Организационная структура централизованного управления жизнью буддистов на территории СССР возникла в 1946 году, когда в Улан‑Удэ состоялся собор ламаистского духовенства. Собор избрал Центральное Духовное управление буддистов (ЦДУБ СССР) и принял «Положение о буддийском духовенстве (ламстве) в СССР». Тогда же были открыты два храма в Забайкалье. До начала перестройки буддизм был разрешен только в Бурятии.

В 1945 году у подножия хребта Хамар-Дабан в 30 километрах от столицы Бурятии Улан-Удэ был открыт Иволгинский дацан, которая считается духовной столицей Буддийской традиционной сангхи России. Здесь находится резиденция ламы, главы буддистов России.

К началу 60‑х годов двадцатого столетия, на волне нового общеевропейского интереса к Востоку вообще и к буддизму в частности, возрождается интерес к буддизму и в России. Со временем, главным образом в научной среде, сложился своеобразный «восточный круг», где большой популярностью пользовались книги по философии и мистике от исламского мира (суфизм) до Дальнего Востока (дзен‑буддизм) и Латинской Америки (Борхес, позднее Кастанеда).

Заметную роль в этой среде играли идеи Николая и Елены Рерих, которые породили «рериховское движение». Оно косвенно содействовало распространению буддизма, поскольку говорило на языке родственном языку буддийского учения.

Распространению буддизма способствовала и официальная буддийская организация ЦДУБ СССР, которая использовалась властями в целях пропаганды советской политики, но при этом по необходимости принимала иностранные делегации буддистов, которые получали возможность проповедовать в двух существующих дацанах на территории Бурятии.

Тибетский монах Бакула Римпоче, одно время посол Индии в Монголии, приезжал в СССР с 1968 года. Кроме разрешённых проповедей, он тайно встречался с буддийскими группами в Москве, Санкт-Петербурге, Прибалтике. В 1989 году после возвращения буддистам петербургского дацана именно Бакула Римпоче провел там первую службу. Постепенно стали восстанавливаться связи российских буддистов с мировым буддийским сообществом.

С началом перестройки в Советском Союзе под эгидой Центрального духовного управления буддистов СССР было официально зарегистрировано множество буддийских групп. Началось восстановление разрушенных монастырей в Забайкалье, Калмыкии и Туве и строительства новых храмов. Санкт‑Петербургский монастырь возвращен буддийской общине и отремонтирован. В Иволгинском дацане открыт Буддийский университет, где ведется обучение хувараков‑послушников.

На сегодняшний день в России существует так называемая Буддийская традиционная сангха (буддистская община) России. Главой этой организации является Пандидо Хамбо лама Дамба Аюшеев – он входит в конфессиональный религиозный совет при Президенте РФ. Но, с учетом сумятицы, внесенной эпохой атеизма в административную схему буддийских монастырей и сообществ, многие буддисты не признают существующую сангху действительно традиционной. Законы РФ позволяют официально регистрировать любые традиционные буддийские сообщества, и поэтому сегодня существует достаточное количество сангх, многие из которых действительно верны историческим традициям и культуре буддизма.

К настоящему времени в нескольких десятках крупных городов России имеются буддийские общины: от Владивостока и Иркутска до Новосибирска, Екатеринбурга и Ульяновска до Москвы и Петербурга.

Центром русского буддизма исторически является не Москва, а Петербург. Российская буддология началась в Петербурге и к началу 20 века оказалась одной из лучших академических школ в Европе. В Институте востоковедения хранится уникальное собрание древних буддийских рукописей.