успенский собор в костроме восстановление

Копия для народа: как восстанавливают взорванный при Сталине кремль

Костромской кремль — исторический памятник и архитектурная доминанта города — стал жертвой послереволюционной антирелигиозной борьбы, его уничтожили в разгар «безбожной пятилетки». Когда через несколько десятилетий одумались, от памятника не осталось даже руин. Сегодня соборная колокольня вновь возвышается над городом, храмовый комплекс постепенно обретает утраченные формы. О том, каким кремль был и каким станет, — в материале «Известий».

Провинциальный шик

Кремль на протяжении нескольких столетий был культурным и историческим ядром Костромы. Его построили в XV веке на высоком холме на берегу Волги. Внутри находились боярские дворы, а снаружи к крепостным стенам примыкали слободы. При Иване Грозном был воздвигнут главный храм и первое каменное здание в городе — величественный Успенский собор. Именно в нем находилась чудотворная Феодоровская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь Русской православной церкви. Алтарная часть собора была обращена не с запада на восток, как в других храмах, а на север — к месту обретения иконы. Для русского зодчества это практически нонсенс.

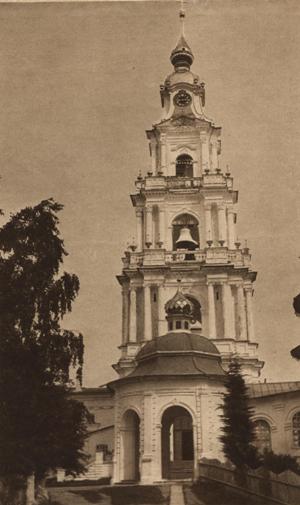

Постепенно территория кремля застраивалась. В конце XVIII века был сооружен новый вход — вычурные триумфальные ворота, над которыми нередко посмеивались, называя их образцом провинциального шика. Тогда же построили Богоявленский собор с 64-метровой колокольней, которая стала самым высоким сооружением дореволюционной Костромы. Позже в нее поместили часы тульской работы, бой которых был слышен из любой части города.

С XV века Кремль на протяжении нескольких столетий был культурным и историческим ядром Костромы

— Наш кремль уникален как яркий пример костромской архитектуры. Этот комплекс, жемчужина Костромы, отличал город и был его визитной карточкой. И, конечно, прекрасен был Успенский собор с грушевидной барочной формой глав, — рассказала Наталья Майорова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Костромского госуниверситета. — Когда пароходы поднимались вверх по Волге, то первое, что видели прогуливающиеся по палубе, — это блеск куполов костромских церквей. Говорили, что звон колоколов с колокольни собора был слышен даже в Ярославле.

Кремль обязательно посещали все официальные лица, приезжавшие с визитом в Кострому. Там побывали и четыре последних российских императора. Судьбу крепости предрешил 1917 год. После революции кремлевские храмы не давали покоя большевикам: сначала церкви передали обновленцам, затем закрыли, а позже в Успенском соборе устроили зернохранилище. Летом 1934 года кремль был уничтожен. Чтобы полностью разрушить его ансамбль, потребовалась целая серия взрывов. Кирпич и щебень от кремлевских храмов позже был использован для нужд индустриализации при постройке льнокомбината.

Успеть до взрыва

О восстановлении костромского кремля активно заговорили во времена перестройки. Архитекторами был создан проект воссоздания памятника на основе чертежей XIX века и фотографий начала XX века. Помогли и рисунки двух художников — неких Чудакова и Чижова, которые перед взрывом с риском для жизни запечатлели древние строения. Куда сложнее оказалось перейти от слов к делу. Как обычно, во главу угла встал денежный вопрос.

Летом 1934 года кремль был уничтожен серией взрывов

На помощь пришел российский меценат Виктор Тырышкин, который взял строительные расходы на себя. Среди проектов, до этого им реализованных, — восстановление храмов в Рыбинске и Переславле-Залесском, возведение кафедрального собора в Ярославле, а также реставрация многих других монастырей, школ и больниц. Строительство кремля в июле 2015 года благословил патриарх Кирилл, который лично приезжал в Кострому с визитом, чтобы освятить закладной камень.

Строительство кремля в июле 2015 года благословил патриарх Кирилл, который лично приезжал в Кострому с визитом, чтобы освятить закладной камень

— Мы будем молиться, чтобы как можно скорее был воздвигнут Успенский исторический кафедральный собор, а вместе с ним и Костромской кремль. Чтобы укреплялись вера, духовная жизнь и нравственные основы бытия жителей Костромы и всей Костромской области. Поскольку памятник имел не только местное значение, то совершенно очевидно, что это деяние будет иметь добрые последствия для всего нашего народа, — сказал во время визита в Кострому патриарх.

64 метра над уровнем земли

Крепость была большой, занимала значительную часть города, и речь, конечно, не идет о восстановлении всех кремлевских стен, башен и зданий. Будет возведен лишь храмовый комплекс, в частности Успенский собор и соборная колокольня. Пока в России немного примеров воссоздания памятников такого масштаба.

Кремль станет одновременно и религиозным, и туристическим объектом. Обещают, что в комплекс будет свободный доступ, а на колокольне для всех желающих откроется смотровая площадка.

— Здесь будет кафедральный собор, то есть главный храм Костромской епархии. Сюда сместится центр религиозной жизни города. А для тех, кто интересуется культурой, архитектурой и историей, кремль станет туристическим объектом. Храмовый ансамбль воссоздается в точности таким, каким он был до разрушения. Кроме того, на территории комплекса планируется создание музея, — рассказал иерей Николай Попов, руководитель информационно-просветительского отдела Костромской епархии. — Воссоздание храмового ансамбля Костромского кремля важно и с точки зрения восстановления исторической справедливости. С его разрушением Кострома лишилась части своего архитектурного облика. Сейчас этот облик городу возвращается. Мы надеемся, что кремль вновь станет одним из символов города, узнаваемым далеко за пределами Костромской земли.

Проект воссоздания Костромского кремля

Строительством Костромского кремля руководит архитектор высшей категории Алексей Денисов, который ранее участвовал в реставрации стен и башен Московского Кремля и здания Большого театра. Строящиеся храмы, по его словам, будут максимально соответствовать оригиналу. Единственное исключение — внутри 64-метровой колокольни появятся два лифта, чтобы на вершину могли подняться люди с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас там уже установили 16 колоколов, отлитых в городе Тутаеве. Обещают установить и часы, которые некогда украшали старый кремль. Они будут исполнять мелодию «Славься» из оперы Глинки «Жизнь за царя». Таким образом, голос Костромы станет узнаваем, как узнаваем голос Спасской башни Московского Кремля.

С Лениным по соседству

Стройплощадка будущего кремля находится рядом с популярным у костромичей местом прогулок — городским парком, а также памятником Ленину, который по иронии судьбы когда-то был установлен на пьедестал, предназначавшийся для монумента в честь 300-летия дома Романовых. Хотя вождь мирового пролетариата почти целый век взирает на прохожих с высоты своего постамента, разговоры о его сносе не прекращаются. Новый виток слухов связан и со строительством кремля. Как рассказали «Известиям» в костромской епархии, вопрос об изменении статуса парка или о сносе фигуры Ленина епархия поднимать не будет в надежде, что решение о судьбе памятника в будущем вынесет общественность.

— Памятник Ленину как создателю советского государства — это часть нашей истории, — считает историк Наталья Майорова. — Нам не нужно ее вычеркивать, не нужно пытаться забыть те 70 лет, которые были. В любом историческом явлении есть и положительное, и отрицательное. И Ленин, и кремль — это символы своих эпох.

Стройплощадка кремля находится рядом с популярным местом прогулок — городским парком, а также с памятником Ленину, который был установлен на пьедестал, предназначавшийся для монумента в честь 300-летия дома Романовых

Пример такого соседства существует уже многие десятилетия — это Собор Василия Блаженного и Мавзолей Ленина на Красной площади. Костромской кремль может стать еще одной иллюстрацией неразрывности двух эпох. Первое здание кремля — колокольня собора — будет достроена уже в августе. Далее на очереди — Успенский собор. В будущем туда планируют вернуть Феодоровскую икону Божией Матери. Полностью храмовый ансамбль Костромского кремля должен быть восстановлен в 2020 году, тогда же он откроется для прихожан и туристов.

Костромской кремль

Проект возрождения Костромского кремля реализуется на средства и под руководством известного православного предпринимателя и благотворителя В.И. Тырышкина, попечением которого в нашем Отечестве уже восстали из руин прекрасные памятники духовной культуры.

Костромской проект, которым занимается сейчас В.И. Тырышкин, незауряден. Как отмечает сам Виктор Иванович, он «готов помочь восстановлению кремля, если будет поддержка власти, если будет молитва, потому что, как известно, храмы строят не люди — храмы строит Бог. Мы можем лишь молиться о том, чтобы Господь благословил это благое дело и помог нам начать и завершить его».

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Костроме началось восстановление кремлевского соборного ансамбля, некогда формировавшего архитектурный облик нашего древнего города.

Здесь, в кремле, на протяжении многих веков хранилась великая святыня православной Руси – чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, для которой был воздвигнут Успенский собор, первый каменный храм Костромы. За стенами Костромского кремля в трудную годину укрывались от опасности великие князья московские. Через Святые, или Триумфальные, ворота пешком – по уважению к чудотворной иконе – входили в кремль и императоры, и простолюдины, чтобы поклониться древнему образу Богоматери. У кремлевской ограды горожане собирались на многолюдные, величественные крестные ходы, а в обычные дни приходили сюда не только для молитвы, но и для прогулок, встреч, общения. Можно сказать, что кремль являлся и частью истории Костромы, и частичкой личной истории каждого костромича.

Радостно, что именно сейчас мы становимся свидетелями и участниками возрождения Костромского кремля; этот процесс впишет новые страницы в кремлевскую историю и вернет нашему городу, пожалуй, главный элемент его прежнего облика.

Строительные работы, начавшиеся с воссоздания колокольни, проводятся на средства и под руководством известного православного предпринимателя и мецената, президента ООО «Корпорация ВИТ» Виктора Ивановича Тырышкина, попечением которого в нашем Отечестве уже восстали из руин многие памятники духовной культуры. Однако объем предстоящих трудов по возрождению кремля столь велик и разнообразен, что любая помощь найдет свое приложение, послужит ко благу и будет принята с искренней признательностью.

Прошу каждого из наших сограждан, кто неравнодушен к историческим судьбам Отечества и своей малой родины, кто хотел бы вновь видеть на кремлевском холме прекрасные соборы с величественной колокольней и слышать разносящийся над волжскими просторами звон соборных колоколов, принять участие в воссоздании Костромского кремля посильным пожертвованием и молитвой о благополучном совершении этого святого дела.

Благословение Божие и милость Пречистой Владычицы Богородицы, Небесной Покровительницы древней Костромской земли, да пребывают со всеми нами!

Религиозная организация Костромская Епархия

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

ИНН: 4442006052

КПП: 440101001

Костромское отделение №8640 ПАО Сбербанк г. Кострома

Расч/счет: 40703810729010101151

БИК: 043469623

Кор/счет: 30101810200000000623

Назначение платежа: пожертвования на воссоздание Костромского кремля.

Костромской кремль — историческое ядро города Костромы, занимающее высокий холм на левом берегу Волги. Поскольку все его значимые постройки были снесены в советское время, о местоположении кремля в настоящее время можно судить по домам соборного причта над валами и обозначающей вход на его территорию ротонде второй половины XX века (так называемая «беседка Островского»).

Хотя костромские краеведы долгое время были убеждены, что кремль существовал на его нынешнем месте еще во времена удельного княжества, археологическими исследованиями установлено, что город возник в устье реки Сулы вверх по течению Волги. Деревянные укрепления города неоднократно горели и были подвержены нападениям новгородских ушкуйников, поэтому после очередного разорения в 1416 году кремль был перенесен на нынешнее возвышенное место. Вероятно, тогда же городской собор был переименован из Феодоровского в Успенский.

Первое каменное здание кремля и всего города — Успенский собор — датируется началом правления Ивана Грозного. В связи с особым почтением, которое новая династия Романовых оказывала хранившейся в соборе Феодоровской иконе Богоматери, он был в XVII веке расширен с прибавлением обширного Феодоровского придела. Из росписи кремля 1678 года следует, что он был обнесен деревянной стеной с многочисленными башнями — Чудовой, Тайничной, Наугольной, Водяной,

Вознесенской, Богословской, Ильинской, Воскресенской, Спасской и Пречистенской. Ближе к Волге стоял Воздвиженский монастырь с шатровым храмом. В старинных описях также упоминается о существовании в кремле церквей Троицкой и Похвалы Богородицы.

Пожар 1773 года уничтожил Воздвиженский монастырь и шатровую соборную колокольню. Успенский собор был поновлен, а на месте монастыря по проекту местного умельца С.А. Воротилова был возведен теплый Богоявленский собор в стиле позднего барокко, с архиерейской усыпальницей в подклете. Строительные работы в кремле не затихали до 1791 года. Тогда же был устроен новый вход со стороны города в виде вычурных по архитектурному решению Триумфальных ворот, и была возведена 64-метровая ярусная колокольня — главная архитектурная доминанта дореволюционной Костромы.

В 1922 году кремлевские храмы были переданы обновленцам, в 1929 году закрыты, в 1934 году — снесены. По этой причине в историческом центре Костромы образовался пустырь, который поспешили занять исполинским памятником Ленину. Он был поставлен на пьедестал, подготовленный в 1913 году (во время празднования 300-летия династии) для грандиозного памятника в честь царствующего дома Романовых. Памятник и сейчас господствует над этой частью города.

В постсоветское время велись разговоры о воссоздании Успенского собора, был заложен камень в его основание, однако дальше этого строительство не пошло. Тем не менее, в 2016 году были начаты работы по восстановлению Богоявленского собора и колокольни.

Костромской кремль и его архитектурный ансамбль

Первый Костромской кремль

Костромской кремль был заложен в 70е-годы XIII века и построен в середине XIV века. Находился от первоначально на берегу реки Сулы. В 1413 году город был уничтожен страшным пожаром, не пощадившим и старых стен кремля. Крепость восстановили, но уже на новом, возвышенном месте, отступив от Волги, так как весной река часто затопляла берега. Сначала насыпали высокие валы, на них воздвигали стены из дуба с 14 боевыми башнями, «а башни, — отмечалось в писцовой книги – рублены все клетками, бои выводные за город о дву мостах, а меж башен тын…». И Кремля вели двое ворот: Водяные (к Волге) и Спасские (в северно-восточной части стены). От них через проложенный перед валом ров были переброшены мосты, из кремля к берегу Волги прорыт подземный ход.

Костромской кремль не раз выдерживал неприятельские осады. В 1609 году сильный отряд польских интервентов пытался захватить Кострому, но был отбит огнём крепостной артиллерии, причём, как свидетельствуют документы «из большого наряда» (т.е. пушек) побили много врагов.

Большинство горожан жили вне стен кремля и перебирались туда только в случае опасности. Но и в самом креме в XVII веке находилось около 200 домов и административные учреждения, в том числе воеводская изба. Она оставалась там вплоть до посещения Костромы императрицей Екатериной II в 1767 году. В честь ее в кремле построили специальные триумфальные ворота.

Вскоре Костромской кремль сгорел со всеми постройками, его восстановление признали ненужным. В начале XIX века валы с северной части были скрыты, а южной снижены, рвы засыпаны. Часть кремлёвской территории отвели под бульвары, а оставшуюся землю передали Успенскому собору, который в 1776-1791 годах при восстановлении после пожара был значительно перестроен и расширен.

Архитектурный комплекс Костромского кремля, сохранявшийся в целости до 1934 года, состоял из Успенского и Богоявленского соборов, колокольни, двух жилых домов и ограды.

Успенский собор

Собор Успения (не сохранился) был выстроен в первой половине XVI века. Он представлял собою небольшое по размерам кирпичное здание, двухстолпное по конструкции. Храм был одноглавый, трехабсидный, с позакомарным покрытием и с высоким сводчатым подклетом. Его фасады членились лопатками на прясла, вверху

которых имелись окна без наличников. Входы в храм были выделены перспективными белокаменными порталами, под карнизом абсид проходил поясок из килевидных арочек.

Необычнобылн ориентированы абсиды у собора, — не на восток, как было принято, а на север, в сторону урочища на Запрудне, где, по преданию, «явилась» Костроме в XIII веке Феодоровская икона Божией Матери. В 1666 году к собору был пристроен придел Федора Стратилата. Успенский собор дважды перестраивался — после пожара 1678 года и в 1775—1778 годах. В результате он увеличился почти вдвое, а его фасады получили элементы декора в стиле барокко. Именно в перестроенном виде собор и запечатлен на его многочисленных фотографиях XIX—XX веков.

Стенопись костромского Успенского собора представляла большой историко-художественный интерес, так как была выполнена в XVIII веке по следам более древней росписи, относившейся к 1699 году. Расписывали собор в 1775—1778 годах ярославские живописцы братья Дмитрий и Кузьма Иконниковы, Федор Илларионов Пототусв и другие. Роспись собора относится к числу не дошедших до нас работ ярославской школы стенного писания XVII—XVIII веков, документированных по настенным летописям.

Из Успенского собора происходит одно из интереснейших произведений древнерусской станковой живописи — икона «Богоматерь Федоровская» 1239 года. Специалисты считают, что костромская икона является едва ли не копией знаменитой иконы «Богоматерь Владимирская» XII века (Государственная Третьяковская галерея). Икона «Богоматерь Федоровская» была святыней Костромы, её хранительницей, и пользовалась большой известностью иа Руси.

В XVII—XVIII веках с неё делались многочисленные «списки», а со второй половииы XVII века получили распространение и так называемые житийные иконы «Богоматери Федоровской» с подробным рассказом в клеймах об истории появления иконы в Костроме и «чудесах» от нее.

Среди подобных произведений выделяется высоким качеством исполнения икона «Богоматерь Федоровская в чудесах» из Ипатьевского монастыря, написанная, как предполагают, в 80-х годах XVII века прославленным костромским живописцем Гурием Никитиным.

Другая икона из Успенского собора — «Апокалипсис» 1559 года. Первоначально она находилась в соборе костромского Богоявленского монастыря, куда была подарена царем Иваном Грозным. В центре этой громадной нконы (186X161 см) изображен Иоанн Богослов с Прохором, а по краям бесчисленные клейма, иллюстрирующие видения апостола. В символико- аллегорической форме икона повествует о судьбах вселенной при «конце света», о «втором пришествии» Иисуса Христа и о «будущей жизни». Имеются основания считать, что мастер, писавший эту икону, был хорошо знаком с росписями московского Благовещенского собора, а в Успенском соборе Московского Кремля он видел и изучал нкону «Апокалипсис» безвестного кремлевского мастера конца XV века. Определенное влияние икона из костромского Богоявленского монастыря могла оказать на автора фрески «Апокалипсис» в западной галерее костромской посадской церкви Воскресения на Дебре.

Богоявленский собор

Незаурядным памятником русского провинциального барокко XVIII века следует считать Богоявленский собор (1776—1791 гг., также не сохранился). Его заказчиком был Симон II Лагов, архиепископ Костромской и Галнчскнй. Подобно многим другим церковным деятелям XVIII века, Симон Лагов отличался любовью к архитектуре. При его «особом попечении», например, был выстроен в 1774 году в городе Галиче Преображенский собор с барочным убранством своих интерьеров.

После пожара в Костроме в 1773 году Симон Лагов приступил к осуществлению своих строительных замыслов и в Костромском кремле — разборке обгоревших каменных зданий Крестовоздвижснского монастыря, возведению нового теплого собора, ремонту старого Успенского собора XVI—XVII веков, строительству «архиерейского подворья» из четырех жилых домов. Особое значение при этом придавалось постройке высокой соборной колокольни, которая выделила бы новый кремль в общей панораме города с реки Волги.

Степан Андреевич Воротилов

Строить новый соборный комплекс в Костромском кремле взялся Степан Андреевич Воротилов— выдающийся местный зодчий XVIII века. Он родился в 1741 году в костромском посаде Большие Соли в бедной мещанской семье. По воспоминаниям современников…

…он сначала «…занимался с родителем своим рыбною ловлею, потом, обучившись искусно портному, а после того кузнечному мастерству, вступил в каменную работу и, находясь в подчиненности у подрядчиков, прилежно вникал в свою обязанность. Сам собою научился рисовать и чертить планы, наконец около 30-го году жизни своего по природному влечению без помощи посторонних учителей и наставников сам по себе, со вниманием читая геометрию и алгебру, научился архитектуре, в чем успел и очень усовершенствовал себя на самой практике, имея 4-х братьев и 2-х сыновей, обучил и их тому же художеству, которые, впрочем, все до такого совершенства дойти не могли».

Главным делом всей своей жизии зодчий считал, наверное, постройку в Костромском кремле в 1776—1791 годах Богоявленского собора с колокольней и восстановление там же Успенского собора XVI—XVII веков. Но в те же 70—80-е годы XVIII века, когда велось это грандиозное строительство, С. А. Воротилова можно было видеть и в Нерехте, где он строил Воскресенскую и Преображенскую каменные церкви, и в селе

Левашове по ярославской дороге, где он строил колокольню Воскресенской церкви, и в Ипатьевском монастыре, и вновь в Костроме на строительстве дома жилого И. Л. Кокорева на Богословской улице (1785), церкви Петра и Павла (1787), соляного магазина (1789) и других зданий. А в конце 80-х годов XVIII века С. А. Воротилов ездил в Рязань, где по его проекту было начато сооружение соборной колокольни. Последней значительной работой зодчего был Гостиный двор в Костроме (1789—1796). Во время его строительства С. А. Воротилов тяжело заболел и 14(27) ноября 1792 года скончался.

Итак, выбор пал на С. А. Воротилова не случайно. Он был, во-первых, хотя и самоучка, но, как о нем отзывались, «совершенно удовлетворительно практикованный архитектор». Во-вторых, он был мастером, с исключительной добросовестностью выполнявшим все свои подряды. В-третьих, к середине 70-х годов XVIII века, когда С. А. Воротилов начал работать в Костроме, он уже сформировался как некий «колокольностроительный мастер», пользовавшийся большим уважением и у себя на родине в Больших Солях, и в соседней с ними Нерехте. Колокольни, которые он строил, были разнообразными по виду — колокольни с пилястрами в отделке, с барочным купольным завершением и многоярусные несомненно преобладали в это время в его творчестве. Именно такого типа колокольню он мог построить и в Костромском кремле. И, в-четвертых, С. А. Воротилов был приверженцем стиля барокко в архитектуре и в этом плане, видимо, он наиболее полно удовлетворял заказчика. 7 ноября 1776 года с ним был заключен подряд на строительство в кремле нового соборного здания с колокольней.

Богоявленский собор, выстроенный С. А. Воротиловым, представлял собою однокупольный, овалообразный в плане храм с полукруглой абсидой с востока и с прямоугольным притвором с запада. С юга и с севера у здания имелись выступы-ризалиты, к которым примыкали лестничные всходы. К притвору была пристроена с запада очень высокая четырехъярусная колокольня. Храм был четырехстолпный по конструкции, перекрыт системой крестовых сводов и утвержден на подклете. Его фасадное убранство в стиле барокко — наличники окои в два света, пилястры на рустованном фоне и другие элементы декора — было чрезвычайно выразительным.

Мощный барабан, возвышавшийся над собором, нграл особую роль в объемной композиции здания. Ои был воздвигнут на глухом своде, и в нем размещалась соборная библиотека. В библиотеку попадали через винтообразные лестницы в устоях нижнего яруса колокольни и затем, со второго яруса колокольни, по особому помосту с железными перилами иа крыше собора.

Созданная по инициативе архиепископа Симона II Лагова и соборного протоиерея И. А. Метелкина, библиотека содержала

«…значительное количество книг на греческом, латинском и прочих языках: богословских, философских, медицинских, исторических, физических, стихотворческих, также всех российских писателей лучшия сочинения и путешествия».

Библиотека играла, несомненно, очень важную роль в культурной жизни города XVIII—XIX веков.

Колокольня Костромского кремля

Границы между ярусами оказываются, таким образом, более отчетливыми, а горизонтальные членения более явственными. Усилено и живописное начало костромской колокольни, повышенная пластичность ее убранства, лейтмотивом которого служит пучок из белоснежных колонн, эффектно воспринимавшихся на голубом фоне стены.

Колокольня Богоявленского собора встала в самом центре кремля, возвышаясь над ним в высоту примерно на 64 метра. Она была уникальным для города зданием, имевшим, кроме культового, и большое общественное значение. Через колокольню ходили в соборную библиотеку, с открытых площадок ее верхних ярусов можно было любоваться окрестными далями, а в 1820 году в ее куполе поместили часы тульской работы, бой которых можно было слышать нз любой части города.

Художники Г. Г. и Н. Г. Чернецовы, побывавшие в Костроме в 1838 году, были поражены красотой и грандиозностью этого сооружения.

«Это произведение, — писали оии, — имея отпечаток великого дарования, удивляет своею красотою всякого беспристрастного человека… Если это собственность художественная зодчего, то человек этот мог бы стать великим архитектором».

По замыслу архиепископа Симона Лагова для нужд соборного духовенства и для нового Архиерейского дома планировалось выстроить в кремле четыре больших каменных здания, которые были бы расположены симметрично по отношению друг к другу и имели бы одинаковое архитектурное решение. Однако этот интересный проект, предусматривавший создание в кремле ансамбля «архиерейского подворья», не был реализован полностью — были выстроены только два дома — Ансамбль домов соборного причта.

Святые ворота (Триумфальные) Костромского кремля

Мастер, строивший эти ворота, своеобразно трактовал кориифский ордер, превращая капители у сдвоенных колонн в нечто, на его взгляд, «триумфальное», но на самом деле воспринимавшееся действительно как провинциальный курьез. Массивный аттик над воротами, стиснутый могучими волютами, сплошь был покрыт хрупкой лепниной в виде картушей, гирлянд и херувимов, соседствовавших с большими живописными панно, заключенными в лрямоугольные рамы киотов.

Символическое значение, по- видимому, имели изображения грифонов и крылатых львов, помещенные над арочным проездом ворот. Ворота были украшены также аллегорическими статуями, которые олицетворяли с одной стороны ворот — «Благочестие» и «Милосердие», с другой — «Славу» и «Надежду». А на площади перед Успенским собором был воздвигнут обелиск, решенный в ансамбле с барочной архитектурой ворот.

Любопытно, что ворота в ограде Успенского собора имели железную кованую решетку, совершенно идентичную той, которая сохранилась в ограде 1765 года церкви Иоанна Богослова неподалеку от Ипатьевского монастыря. Следует думать, что решетки у этих двух сооружений изготовлены одним и тем же мастером. Они представляют собой высокохудожественные произведения кузнечного искусства XVIII века.

Оригинальная архитектура Святых ворот в ограде Успенского собора не могла не привлечь внимания местных зодчих. В последней четверти XVIII века по образцу этих ворот были выстроены ворота в ограде многих церквей Костромской губернии — восточные ворота в ограде церкви Николы 1792 года на погосте Бережков близ усадьбы Щелыково Кинешемского уезда, западные ворота в ограде церкви Николы 1795 года в селе Боршине Костромского уезда и т. д.