успенский собор в боголюбово

Боголюбский женский монастырь в поселке Боголюбово Епархиальные монастыри РПЦ

История

Сохранилась летопись Свято-Боголюбовского монастыря, составленная игуменом Аристархом, который управлял обителью с 29 октября 1762 г. по 9 февраля 1767 г. В декабре 1770 года игумен Аристарх был назначен настоятелем Оптиной Пустыни, где и скончался в январе 1775 года в возрасте 58 лет. После его кончины и была найдена рукопись летописи Свято-Боголюбской обители. В ней отражены основные моменты жизни монастыря, указаны даты всех татарских набегов, разорявших град Владимир и его окрестности, описаны грамоты, подтверждающие царские милости Свято-Боголюбскому монастырю.

Обитель часто посещали цари, князья, а также другие именитые государственные и духовные лица. Здесь нередко бывал и молился св. князь Александр Невский, а в 1263 году после его внезапной кончины на обратном пути из орды, сюда было привезено и его честное тело. Святитель Московский митрополит Петр, будучи еще на Владимирской кафедре, совершал здесь богослужения. А в 1360 г. здесь был и Московский святитель митрополит Алексий. С 1364 по 1373 гг. тут подвизался Суздальский епископ Иоанн, причисленный позднее к лику святых. Летом 1475 года постройки древнего Боголюбова монастыря осматривал известный итальянский архитектор Аристотель Фьораванти. В 1552 г. во время похода на взятие Казани сюда заезжал помолиться царь Иоанн IV. Великий русский иконописец преподобный Андрей Рублев, расписывая Успенский собор во Владимире, часто бывал и в Боголюбово. По пути во Флорищеву пустынь в 1680 г. в монастыре останавливался царь Феодор Алексеевич, оставивший на украшение Боголюбской иконы Божией Матери свой драгоценный наперсный крест. Сюда приезжали на богомолье патриархи Московские и всея Руси Иосиф и Никон. Князь Димитрий Пожарский и легендарный генералиссимус Александр Суворов также значатся в числе почетных богомольцев монастыря. В 1690 году обитель посещал царь Петр I. Здесь были также Павел I, Александр I, Александр II и многочисленные великие князья.

13 мая 1913 года Боголюбскую обитель почтил своим посещением последний русский император Николай II с августейшим семейством. Император прикладывался к чудотворной иконе, заходил в великокняжеские палаты, с благоговением созерцал нишу под лестницей, где темными пятнами на века впиталась в известковые камни пола кровь великого русского князя. В 1918 году 17 июля в день памяти св.блгв. князя Андрея Боголюбского царь Николай и его близкие будут также злодейски убиты, как и сам князь Андрей.

В XIX веке в обители, как и во всей России, был духовный расцвет: увеличилось число насельников, строились новые корпуса, в 1842 году была построена новая монастырская колокольня (высотой 58 метров), а за 11 лет (1855–1866 гг.) был выстроен новый пятикупольный соборный храм в честь Боголюбской иконы Божией Матери с приделами в честь свв. праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны и свв. первоверховных апостолов Петра и Павла. Это один из самых больших храмов в Центральной России – вмещает около 5 тысяч молящихся. Он был сооружен на средства московской купчихи Анны Герасимовны Алексеевой с сыновьями по проекту губернского архитектора Я.М. Никифорова, взявшего за основу образцовые разработки К.А. Тона. Денежных средств купцов Алексеевых не хватило, и с 1860 года братия обители ездили в окрестные губернии, ища благотворительной помощи для завершения строительства. Благодаря пожертвованиям благодетелей постройка собора была завершена. В строительстве храма принимало деятельное участие московское, владимирское, шуйское и ивановское купечество.

Основную работу по возведению собора производил монах Серафим, под руководством настоятеля монастыря архимандрита Иеронима, скончавшегося в 1865 году. Немного не дожил до освящения собора и сам отец Серафим, подвижник Боголюбской обители, почитавшийся как человек святой жизни не только во Владимирской губернии, но и в близлежащих местностях.

Продолжил труды по завершению строительства и внутреннему благоустройству храма архимандрит Даниил. Проект иконостаса был выполнен академиком Ф.Г. Солнцевым. Собор отапливался: в цокольном помещении были сделаны специальные печи и устроено пневматическое отопление. В 70-х гг. XIX в. храм был расписан внутри масляной живописью в классическом академическом стиле. Роспись производил потомственный иконописец, крестьянин с. Боголюбово Иван Иванович Шорохов с братьями. Освящал храм в 1866 году святитель Феофан (Затворник), который тогда являлся правящим архиереем Владимирской епархии.

В 1891 году Свято-Боголюбский монастырь был возведен в I класс. С 1882 года стал резиденцией викарных архиеереев. К началу XX века братии в обители было около 75 человек.

Монастырь также имел подворье в г. Владимире. Один его одноэтажный дом с мезонином в 1880 г. был отделан под помещение приюта для престарелых и безродных лиц духовного звания. Второй дом, выстроенный в 1877 г., был двухэтажный деревянный, и в нем находилась часовня в честь Боголюбской иконы Божией Матери.

Кроме того, у обители было два приписных монастыря: Покровский в 1,5 верстах и Николаев-Волосов в 27 верстах от Боголюбова. В храм Покрова на Нерли Покровского монастыря, основанного в 1165 г. кн. Андреем Боголюбским, ежегодно на престольный праздник 1/14 октября совершался крестный ход из Боголюбской обители. Покровский монастырь в древности был женский, а позднее был преобразован в мужской.

Последним настоятелем Боголюбского монастыря вплоть до его закрытия в 1923 году был святитель-исповедник Афанасий Сахаров, причисленный ныне к лику святых.

После революции наступили годы запустения, были разорены храмы, сброшены колокола, осквернены святыни. Монашествующих разогнали, многие из них, как бывший настоятель монастыря архимандрит Александр (Григорьев) – расстрелянный 7 января 1938 г. в Красноярской тюрьме и иеромонах Владимир (со слов старожилов), приняли от рук безбожников мученическую кончину.

Сослан был и иеромонах Дамаскин (Жабинский Димитрий Иосифович). В июне 1923 года о. Дамаскин поехал в г. Усть-Вымь Зырянской области, чтобы добровольно разделить ссылку со своим духовным наставником епископом Афанасием, привез ему необходимые вещи, в том числе облачения и богослужебные сосуды. В ссылке о. Дамаскин был рукоположен еп. Афанасием в иеромонаха. С июля 1924 по январь 1925 года он жил вместе с владыкой в селах Усть-Кулома и Керчемье Зырянского края.

Дважды арестовывался священник Иосиф Потапов, 1899 года рождения. До революции он был послушником в Боголюбском монастыре, состоял келейником еп. Евгения (Юрьевского), а затем был келейником еп. Афанасия, который и посвятил его в священный сан.

Официальной датой закрытия Боголюбского монастыря можно считать 3 июня 1923 года. Богоборцами не случайно была выбрана эта дата, ведь именно с 3 июня начинался в течение вот уже полутора веков крестный ход во Владимир с Боголюбской иконой Божией Матери. Именно эта дата стоит на акте-описи «конфискованного имущества у ликвидированного Боголюбовского монастыря».

В годы Великой Отечественной войны в монастыре размещался учебный центр – полковая школа по подготовке новобранцев, было три выпуска по 150 человек, принявших здесь присягу и отправленных на фронт. В среднем ярусе колокольни вплоть до реставрации 2012 г. сохранялись надписи – «Тяжело в ученье – легко в бою» и т.п.

В последующее время в Боголюбове размещалась администрация районного центра, и многие монастырские здания были заняты под различные учреждения: райисполком, банк, отделение милиции, почту, телеграф, больницу и поликлинику. В соборе в честь Боголюбивой иконы Божией Матери было устроено хранилище для зерна, в боковых приделах – склады медикаментов, стеклотары и даже бочкового пива. Вплоть до начала 80-х гг. монастырские корпуса использовались для своих целей и нужд различными организациями, здесь же были расположены и жилые квартиры.

В 1960-80 гг. Госстроем СССР и Академией художеств СССР по согласованию с Владимирским облисполкомом и союзом художников РСФСР велись разработки по устройству на территории Свято-Боголюбского монастыря Центра перспективных проблем архитектуры (ЦППА). Были составлены чертежи и схемы, сметы. По этому плану в монастырских зданиях должны были быть устроены гостиницы на 32 и 40 номеров, а в самом соборе предлагалось сделать выставочный зал, кинозал, лекторскую аудиторию, фотолабораторию и т.п., но грандиозные проекты архитекторов не состоялись.

В 1991 г. часть монастырских зданий была возвращена Православной Церкви.

14 января 1997 г. в Свято-Боголюбский монастырь по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Высокопреосвященнейшего архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия в целях церковного устроения из Задонского Свято-Тихоновского Преображенского монастыря были переведены сестры, которые приступили к восстановлению обители.

В настоящее время настоятельницей обители является игумения Антония (Шаховцева).

25 мая 1997 г. архиепископом Владимирским и Суздальским Евлогием был освящен престол в отреставрированном трапезном Благовещенском храме XVII в. А с середины июня 1997 г. возобновлены службы и в соборе Боголюбской иконы Божией Матери.

Возведены хозяйственные постройки, посажен фруктовый сад, отреставрированы келейные корпуса. Есть швейная, иконописная, столярная мастерские. Праздничным звоном оглашают окрестности колокола весом 1050, 2500 и 8000 кг. На святом источнике у стен монастыря выстроена часовня и две купели.

Возрождена традиция крестного хода с Боголюбской иконой Божией Матери, установленного в XVIII в., в память чудесного прекращения по молитвам перед образом страшного морового поветрия. Крестный ход из г. Владимира в Свято-Боголюбский монастырь совершается ежегодно 1 июля — в день празднования Боголюбской иконы Божией Матери.

Силами и средствами Свято-Боголюбского монастыря завершено строительство подворья в урочище Спас-Купалище Судогодского района, расположенного возле впадения реки Судогды в реку Клязьму. Начиная с 2001 года, по благословению архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия на пустом месте был возведён целый монастырский комплекс с келейным корпусом и хозяйственными постройками, обустроен чудотворный источник, сейчас закончено восстановление Спасо-Преображенского храма, в котором возобновлены богослужения.

4 декабря 2020 года на праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии митрополит Тихон (Емельянов) совершил Чин поставления во игумении настоятельницы Свято-Боголюбского женского монастыря

Монастырь где убили Андрея Боголюбского. Чудо-храм Покрова на Нерли

Этот монастырь находится уже в СУЗДАЛЬСКОМ районе Владимирской области, хотя от Владимира он всего-навсего в 6 км на север.

Сведения о дате и обстоятельствах возникновения Боголюбского женского монастыря Рождества Богородицы настолько туманны, скудны и противоречивы, что я воздержусь от изложения их всех в данной заметке. Иначе погрязну в изложении версий и споров специалистов.

Это тайна, покрытая мраком средневековья. А поскольку автор этой заметки «исторический сухарь», любитель точных дат и зануда, то изложу лишь основную версию.

Очень вероятно, что монастырь был основан во искупление вероломного злодейского убийства князя Андрея Боголюбского.

Да-да, этот князь, построивший столько храмов, что дай Бог любому правителю, закончил свой земной путь при весьма печальных обстоятельствах и погиб именно здесь.

Для интересующихся личностью и политикой этого неординарного князя ссылка — drevo-info.ru/articles/24607.…

В Боголюбово на территории сегодняшнего монастыря находится дворец-замок Андрея Боголюбского — единственное гражданское здание Древней Руси, дошедшего до нашего времени хотя бы частично. Бытует мнение специалистов что строили его итальянские мастера, прислал которых знаменитый Фридрих Барбаросса.

По преданию князь ехал из Владимира в Ростов с чудотворным образом Богородицы (Владимирская икона), и во время ночёвки в этом месте ему явилась Богоматерь, а лошади отказались идти дальше. После этого здесь построили храмы и белокаменный замок.

Но скорее всего всё было прозаичнее.

Этот замок был построен Андреем на стратегически важном месте слияния бывших русел рек Клязмы и Нерли, чтобы «приглядывать» за своим ремесленно-торговым городом Владимиром и заодно боярским Суздалем.

А ещё в те далекие годы (как и сейчас) властьпридержащие старались селится подальше от простого люда. По иронии судьбы князь встретил свою гибель именно здесь. А живя Боголюбский поближе к народу в городе, глядишь и вступился бы кто-то из черни или «администрации президента» за любимого князя.

Князь опирался в своей политике на дружину и на горожан, а не на бояр (за что те дышали в его сторону ядом и ждали случая поквитаться).

И таки дождались.

А народ князя любил, как любят удачливых и харизматичных сильных правителей. Он был умным правителем и вместе с тем удалым рубакой. Короче, славный парень.

В политической жизни Боголюбский опирался не на родовое боярство, а на младших дружинников — милостников, прообраз будущего дворянства. Он им за службу раздавал земли в условное владение.

Но как часто было, бывает, и (как это не печально) ещё долго будет в нашей стране, короля делает окружение (бояре, олигархи).

А народ что? Народ — безмолвствует. Как по Пушкину «Борис Годунов».

Князь проводил политику усиления самовластия, каким станет будущее самодержавие в Московской Руси XV—XVI вв.

Вообще, историки считают Боголюбского первым РУССКИМ самовласцем. Ключевский считает его первым русским (великороссом).

Интересное определение, если учесть что мать князя была половецкая княжна и облик его поэтому был наполовину тюрским.

Фото из интернета. Антропологическая реконструкция Герасимова 1939 года.

Совсем недавно, в 2007 году, провели новое медицинско — криминологическое исследование, инициированное Московским фондом имени Юрия Долгорукого, который создали по решению правительства Москвы и при поддержке РПЦ.

Так вот, заключение этого нового (заказного) исследования полностью исключает наличие «монголоидных» черт в облике князя и указывает на ошибку Герасимова.

Уважаемые читатели, как в облике человека могут отсутствовать черты полученные от матери половчанки? Лишний раз убеждаюсь что нас все эти фонды держат за «лошков» и все результаты делаются в современном мире «под заказчика».

Кто платит, тот и заказывает музыку.

Андрей Боголюбский канонизирован РПЦ и его мощи находятся в Успенском соборе Владимира.

А как канонизированный церковью может иметь «монголоидные» черты? Как-то некрасиво, непорядок.

Кстати, о канонизации и почитании. Прозвище Боголюбский князь получил за неутомимое строительство храмов в Боголюбово, прежде всего за строительство замка.

Всё грандиозное строительство во Владимирской земле должно было подчеркнуть могущество его земли. И для этой цели князь не жалел ни времени, ни сил, ни средств.

Этими произведениями великой архитектуры мы можем теперь любоваться.

Это с его лёгкой руки православные празднуют Покров и Спас, его заслуга.

Также Боголюбский это значит почитающий и любящий Бога. Прозвище князя понятно что означает.

Однако, справедливости ради замечу, что Боголюбский был известен и как инициатор карательного похода на Киев (матерь городов русских) в союзе с северными зависимыми от него князьями. Это чтобы добиться независимости от Киева и посадить на киевский престол угодного правителя. Чем не сепаратизм?

Взяв Киев, победители два дня жгли и грабили столицу. Множество киевлян были уведены в полон. В монастырях дружинники забирали не только драгоценности, но и святыни.

Знаменитый Софийский собор (Митрополия) и Печёрский монастырь были так же разграблены. И всё это с разрешения, вернее, с прямого приказа Андрея Боголюбского.

Вот такая «канонизация».

Получается, князь строил храмы на своей земле и грабил на киевской?

А разве бывают чужие и свои иконы? Чужие и свои храмы?

Возвеличивая своих божеств, князь карал чужих. Видимо, Андрей усматривал, не без основания, в чужих храмах угрозу собственной идеологии.

Но возмездие за киевский разгром православных святынь князя настигло спустя 15 лет, в ночь с 28 на 29 июля 1174 года.

Согласно летописи заговор против князя организовали бояре Кучковичи, владеющие московскими землями, родственники князя.

Бояре были недовольны последними неудачными походами князя на Киев в 1173 году и против волжских булгар в 1171 году. Также они были недовольны казнью своего родственника (шурина Андрея Боголюбского), убитого отцом Андрея — Юрием Долгоруким.

Ну и, конечно, им не нравились милости в отношении мелкотравчатых дружинников, будущих дворян.

К заговору был также привлечен приближённый князя ключник Анбал, осетин. Что называется, пригрел князь змею на груди.

Долгое время по летописи было известно только 3 имени заговорщика.

Совсем недавно, в декабре 2015 года, при реставрации Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском была открыта надпись XII века, содержавшая имена 20-ти заговорщиков убийц князя и описание обстоятельств убийства.

По легенде бояре Кучковичи спустились вначале в винные погреба замка князя.

Употребили там, видимо, для храбрости изрядно. Пьяному море по колено.

Вот тут всё происходило, в этих старых серых каменных стенах, слева.

«Нагрузившись под завязку» мёдами хмельными, да винами заморскими, почуяв себя героями, подошли заговорщики к спальне князя и постучали.

Князь вполне резонно поинтересовался кого черти принесли в ночь глухую.

Один из заговорщиков назвался именем слуги Прокопия. Нет, это не Прокопий решил князь, хорошо знавший голос слуги и отворять не стал.

Дверь выломали. Князь кинулся к мечу, а меча-то нет, ибо его предварительно похитил ключник Анбал. Князь был не робкого десятка. Несмотря на 20-ти кратное превосходство противника одного из нападавших Боголюбский «подрихтовал» подручными предметами до степени трупа.

Сильный князь долго сопротивлялся и наконец окровавленный и изрубленный упал.

Нападавшие вновь спустились в подвал, отпраздновать победу, пить вино хмельное.

Славно потрудились!

Однако, могучий князь очнулся и пытался скрыться. Но это ему не удалось, его обнаружили по кровавому следу или стонам. Здесь ему и отрубили руку.

Фото из интернета. Картина Кириллова, «Убийство Андрея Боголюбского».

Перед смертью князь произнёс:

«Господи! В руки твои предаю дух мой….».

Вот в этой лестничной башне и растерзали «первого российского самодержца», Боголюбского.

Плохо закончили и участники заговора, убийцы. Все они были казнены следующим князем Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо, младшим братом Андрея.

У сыновей Андрея тоже с княжением как-то не заладилось. Все четверо сыновей умерли или погибли в походах. Один из них, Юрий успел даже побывать мужем знаменитой грузинской царицы Тамары и погиб в борьбе за власть в Грузии.

А как же развивались события сразу после убийства А. Боголюбского?

Владимирцы кинулись сразу грабить хоромы князя и княжеских приближенных, «чиновников».

А пограбить там было что!

Бесчинство и пьяный разгул продолжались долго. А меж тем о бывшем всесильном князе, вернее, об его теле лежащем на улице как-то все позабыли. Недосуг.

По легенде хоронить князя остался лишь его придворный киевлянин Кузьмище Киянин.

Через пару дней тело было перевезено из Боголюбово во Владимир, где и было отпето настоятелем Владимирского собора.

Высшее духовенство на службе не присутствовало, видимо, сочувствуя заговору. Понятно, что не было и бояр.

Люд владимирский когда увидел похороны, то даже устыдился и протрезвели многие.

Ведь ничего кроме добра простые горожане от своего князя не видели.

Боголюбово: Свято-Боголюбский монастырь, храм Покрова на Нерли и весенний разлив

Свято-Боголюбский женский монастырь в Боголюбово и расположенный неподалеку храм Покрова на Нерли — те места, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Великолепная древнерусская архитектура XII века, красивейшая природа Владимирской земли не оставят никого равнодушными. Здесь хорошо в любое время года, но особенно — в начале мая, когда разливаются Нерль и Клязьма.

Свято-Боголюбский монастырь

Свято-Боголюбский женский монастырь знаменит тем, что здесь сохранились фрагменты замка владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского (родился около 1111 года, погиб в 1174 году), сына Юрия Долгорукого, легендарного основателя Москвы. Это единственное частично уцелевшее древнерусское здание гражданской архитектуры.

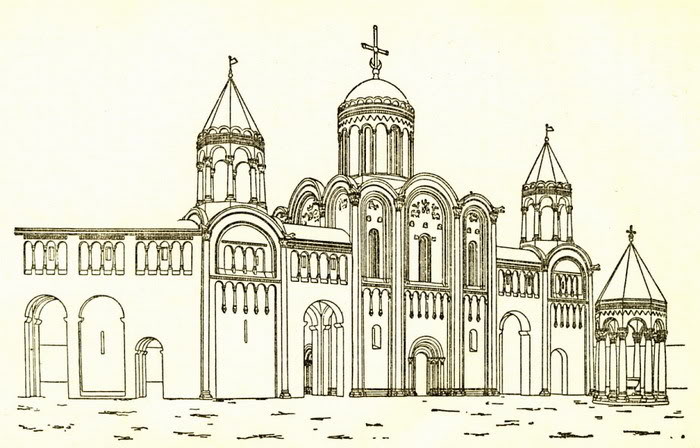

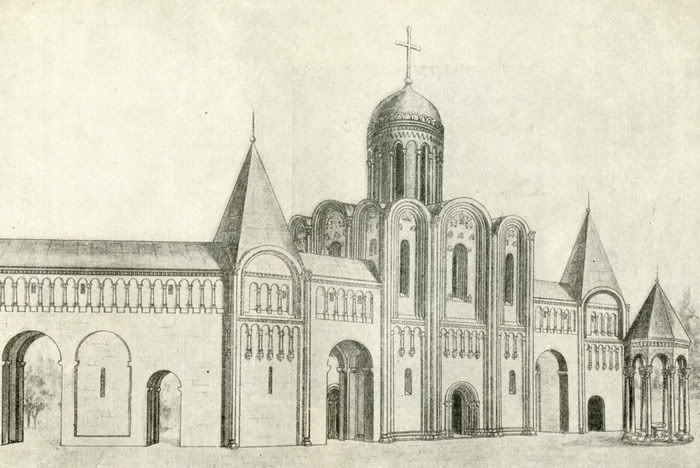

По преданию, князю было явление Богоматери, которое предопределило выбор этого места для строительства загородной резиденции и храма в честь Рождества Богородицы. От замка уцелела лестничная башня, открытая в 1950-х годах под слоем позднейших наслоений, а также крытый переход на хоры. В XVIII веке над башней была надстроена шатровая колокольня.

29 июня 1174 года князь Андрей Боголюбский был убит в своем замке. Возможно, это послужило причиной того, что уже в XIII веке, при преемниках Андрея Боголюбского, здесь был устроен монастырь. В 1855-1866 годах на территории монастыря по проекту архитектора К.А.Тона, родоначальника «русско-византийского стиля», был возведен собор в честь Боголюбской иконы Божией Матери. В 1923 году монастырь был закрыт, а в начале следующего года передан в ведение музейного отдела. В 1991 году часть помещений возвратили церкви, а в 1997 году на территории вновь открыли монастырь.

В составе церкви Рождества Пресвятой Богородицы сохранились фрагменты замка Андрея Боголюбского. Это нижний ярус колокольни и переход на хоры церкви. Сама церковь оштукатурена и побелена, а стены замка — белого камня, с характерными арочными поясами.

Археологические раскопки Института археологии РАН в 2018 году, которые проводились на территории храмового комплекса в Боголюбово, принесли новые результаты. По словам члена-корреспондента РАН Владимира Седова, «Открытые при раскопках 2018 года части собора дали новый материал как о плане собора, так и о происхождении владимиро-суздальской архитектуры в целом. Теперь мы понимаем, что, скорее всего, в строительстве этого храма участвовали мастера из Ломбардии и Эмилии-Романьи». Таким образом, версия о европейских корнях владимиро-суздальского белокаменного зодчества получила новые доказательства.

♦ О том, почему во Владимиро-Суздальской Руси при возведении храмов и других сооружений использовался в качестве строительного материала белый камень — известняк, читайте в статье «Храмовый комплекс в Кидекше: у истоков белокаменного зодчества Руси».

Разлив на Нерли и Клязьме

После осмотра Свято-Боголюбского женского монастыря стоит пройти или проехать к железнодорожной станции «Боголюбово», чтобы полюбоваться на бескрайние просторы Боголюбовского луга. Во время половодья весной он уходит под воду. Вдали на небольшой возвышенности посреди воды виднеется храм Покрова на Нерли. Деревья стоят в воде. Необычайно живописная картина.

Эти фотографии разлива я сделала в начале мая. Пик половодья был уже позади, однако вода по-прежнему стояла высоко, подтопив многие деревья и даже постройки.

Боголюбский монастырь очень необычно смотрится на фоне железной дороги.

С пешеходного моста через железнодорожные пути на него открывается великолепный вид. На фоне белых стен четко выделяются чуть сероватые, белокаменные стены замка Андрея Боголюбского.

Храм Покрова на Нерли

Перейдя по пешеходному мосту над железной дорогой, оказываешься на другой стороне, откуда открывается вид на заливной Боголюбовский луг, на окраине которого белеет храм Покрова на Нерли.

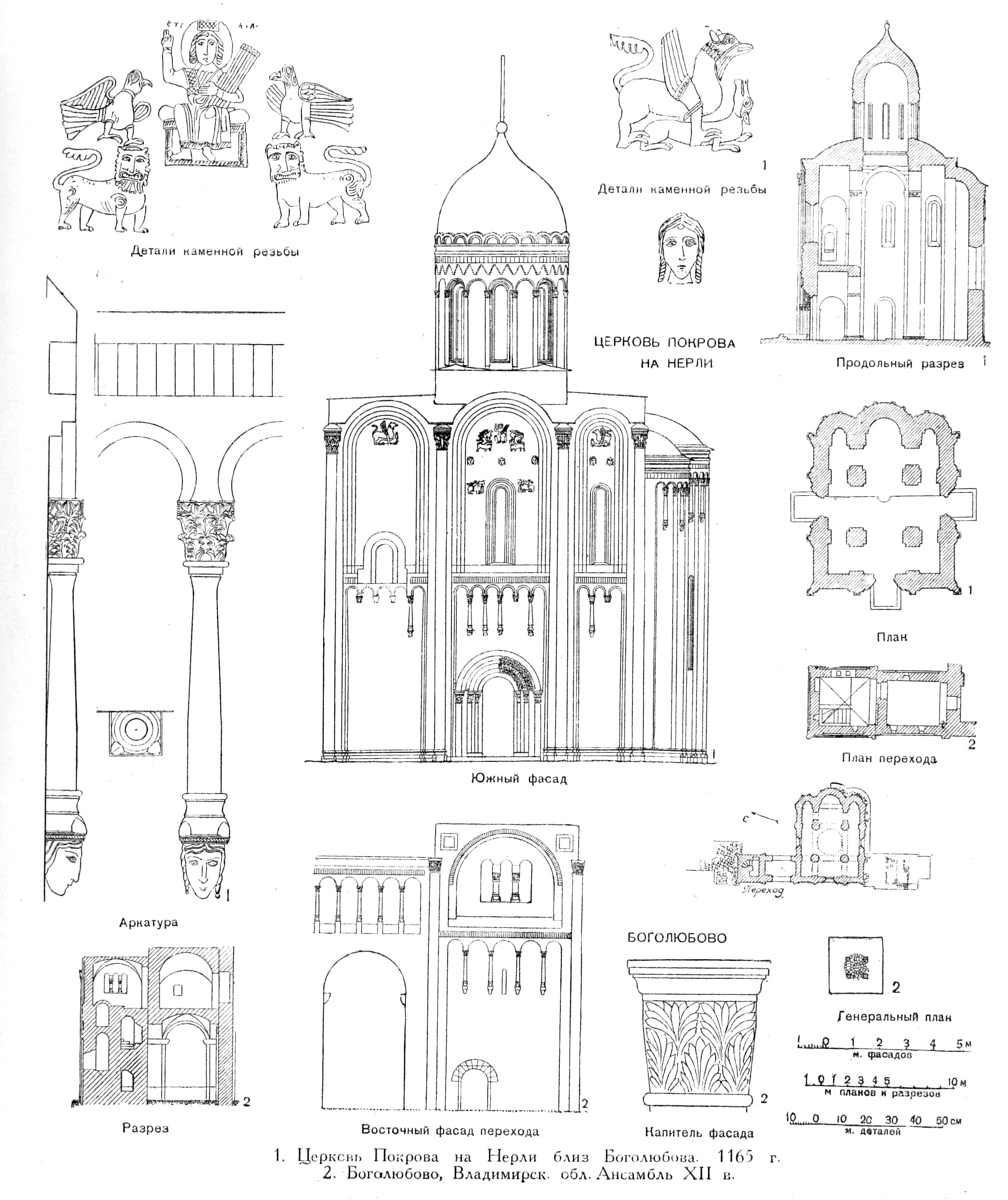

Согласно Житию Андрея Боголюбского, храм в память об Изяславе Андреевиче (1148-1165), погибшем сыне князя, был построен в 1165 году. Некоторые исследователи называют более раннюю дату постройки – 1158 год. Храм Покрова на Нерли – первый на Руси, освященный в честь праздника Покрова Богородицы. По преданию, белый камень для постройки церкви был вывезен из Булгарского царства, однако это опровергается палеографическими исследованиями.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен на рукотворном холме, на стрелке у слияния Нерли и Клязьмы – древних торговых путей, служа, тем самым, ориентиром для кораблей. Со временем реки изменили свое русло, а холм, который не заливает даже в самые сильные паводки, остался.

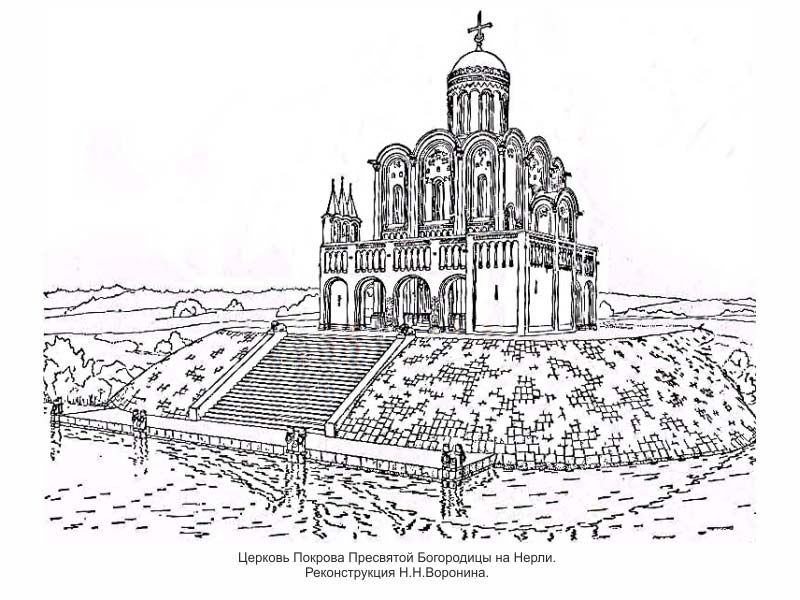

Первоначально храм Покрова на Нерли окружала галерея, позднее разобранная. Да и сам храм едва избежал печальной участи – в 1784 году его планировали разобрать для постройки монастырской колокольни. Внутренние росписи были утрачены при «поновлении» в 1877 году.

И.Э.Грабарь так отзывался о церкви Покрова на Нерли:

Церковь Покрова на Нерли близ Владимира является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства.

И это действительно так.

Вода уже немного спала, частично обнажив дорогу к храму. Рядом была пришвартована лодка. Молодой человек предложил нам прокатиться на ней до церкви, однако мы вынуждены были отказаться: торопились в путь. Как всегда в подобных случаях, выручил телеобъектив.

На площади перед железнодорожной станцией Боголюбово расположился небольшой рынок, где в числе всего прочего торгуют сувенирами.

А вот фотография храма Покрова на Нерли, сделанная теплой зимой 2007 года, в новогодние каникулы. УАЗ Патриот с легкостью проехал по Боголюбовскому лугу. Мы почти доехали до храма — нас разделяла лишь узкая лента Нерли.

© Сайт «Дорогами Срединного Пути», 2009-2021. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.

Онлайн-сервисы, которые помогают мне путешествовать:

Дешевые авиабилеты: Aviasales

Гостиницы и базы отдыха: Booking

Туристическая страховка: Cherehapa

Экскурсии на русском языке: Tripster и Sputnik8

Хотите узнать больше о Китае?

Об этом я пишу в своем телеграм-канале «Срединный Путь»

Очень величественно смотрятся храмы и природа во всей своей красе. Очень подходящее время получилось для путешествия и съемок. В этот момент еще зелень не спрятала за собой горизонт и можно рассмотреть творения рук человеческих в частично прикрытом виде. Посмотреть сохранившиеся фрагменты замка князя Андрея Боголюбского, так понимаю, не удалось или о них будет отдельный рассказ?

Фрагменты видны в церкви Рождества Богородицы в Боголюбском монастыре — где колокольня (нижний ярус) и переход к самой церкви на хоры, над аркой. Сейчас допишу — для меня-то они очевидны и сразу бросаются в глаза — сама церковь белая, оштукатуренная, а фрагменты замка — белого камня, с характерным арочным поясом.

На фотографии смотрится иначе, особенно когда сам не видел и больше нигде об этом не читал, здесь кажется просто игра света и тени, нужно внимательно присматриваться, поэтому описание не будет лишним. Спасибо.

Я еще добавила фото именно этого фрагмента — вот ссылка конкретно на фотографию: https://anashina.com/wp-content/uploads/2013/05/Zamok-Bogolubskogo.jpg

Мария, беру свои слова обратно — уже забыла о воде, церквушка красива со всех сторон. Очень понравилась на фоне железнодорожных путей. Интересно, а долго плыть к ней на лодке? Кстати, я наконец-то поняла почему у меня щемит сердце каждый раз, когда я на нее смотрю — синие купола, голубое небо, кипенно-белые стены … это же Санторини. А я очень люблю это место!

У нас много церквей с синими куполами — обычно это те, которые посвящены Богоматери. Плыть, думаю, не так долго. На машине зимой (правда, с другой стороны) мы вообще очень быстро доехали.

Недолго на лодке, мы плыли минут 7-8, это с учётом того, что бензин закончился по дороге. ))

Великолепные фото! Маш, как же быстро спал разлив — мы были там примерно на дней 10 раньше (может, где-то дата тут у тебя и есть, но я цифры всегда в упор не вижу)) — мы были 1-го мая — и какой же был разлив! Как нам повезло. не представляешь, я мечтала увидеть эти края именно во время разлива — и так рада, что получилось всё так, как хотела. И даже больше!

Разлив спал очень быстро — я сравниваю твои фотографии и свои (8 мая) — насколько большая разница. Но вообще вода все еще стоит — не только здесь. Мы потом поехали в Гороховец (пост о нем выйдет завтра), который тоже стоит на Клязьме. Там такой разлив!

От зимней фотки ожидала большего. Очень жаль, что остальные пропали! Я видела фото этого храма зимой — изумительно.

А у тебя и УАЗ-Патриот был? И как машинка? Я слышала разные отзывы, но так поняла, что такую не хочу — люблю комфорт. По мне пусть лучше не такая проходимая будет, но чтобы всё было для дальних путешествий. Однозначно — только внедорожник, но комфортабельный. И не отечественный. )))

УАЗ-Патриот — однозначно нет. Очень много проблем. У нас сейчас другой внедорожник — Mitsubishi L200. Намного комфортабельнее — там же салон Паджеро, только сзади сделано иначе. И багажник большой — мы положили туда наши вещи, и еще место свободное осталось. Для дальних путешествий идеален. К тому же он на дизеле, что есть плюс.

А зимние фотографии храма Покрова на Нерли у меня тогда вообще получились неважные — солнце было за ним, он получался в контровом освещении. А вот Боголюбский монастырь получился великолепно. Но… все пропало.

Но это же пикап, верно? Паджерики люблю, надеюсь, следующий будет у нас Паджерик, но не пикап. ))

О, девушка на пикапе — это круть! Потрясающе! Ты это себе купила? Или на нём ездит брутальный мужчина, а ты просто пользуешься? 😉

Хрупкие девушки часто обожают большие машины 😉

Я не очень-то хрупкая, но большие машины тоже люблю. 🙂

Ну это я образно 🙂 В душе мы все хрупкие и нежные 😉

Ну в душе — то да, однозначно. 🙂

У нас редко бывают половодья, но один раз железную дорогу размыло и поезда до города не доходили. Пришлось новый путь прокладывать чуть выше.

В наших краях тоже это редкость — все зарегулировано. А вот там… Причем были места, где казалось — еще немного, и зальет дорогу.

15 лет живу в Европе, каких только церквей и прочих религиозных сооружений я не видела (в Европе и в Азии, и в Южной Америке, и в Африке) а вот таких небесно синих куполов, летящих в весеннем небе … Таких нигде больше нет..

Это верно. Жалко только, что внутри храмов не разрешают фотографировать. Причем в Москве и Подмосковье все-таки чаще разрешают, а вот чуть подальше — строгий запрет.

Да, в Европе я везде фотографировала спокойно. Более того, мне даже показывали какие-то святыни, которые стоит снять.

А у нас — не знаю почему. Формально — с благословения. Но обычно батюшку-то не найти в храме, только во время службы.

Причем мы вообще встречали весну в дороге! Когда выезжали, только-только почки набухали. А потом как все разом начало распускаться, цвести! После возвращения (всего-то 5 дней), я не узнала свой сад — цвело все 🙂

Примерно такие же впечатления получили и мы, когда вернулись в Ростов: уезжали еще только яблони цвели, а приехали, а люди в озерах купаются и все абсолютно зеленое 🙂

У нас вообще весело получилось — уезжали в куртках, прогноз был тоже на умеренную температуру, а в итоге — жара 28-30. Все карты спутала.