условия которые вызывают увеличение теплоотдачи за счет испарения пота

Условия которые вызывают увеличение теплоотдачи за счет испарения пота

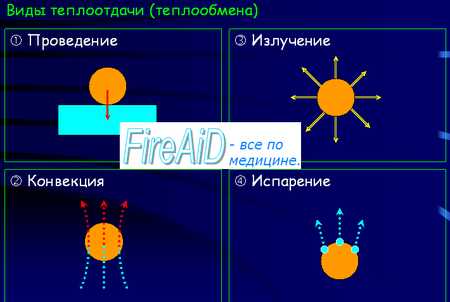

Существуют следующие пути отдачи тепла организмом в окружающую среду: излучение, теплопроведение, конвекция и испарение.

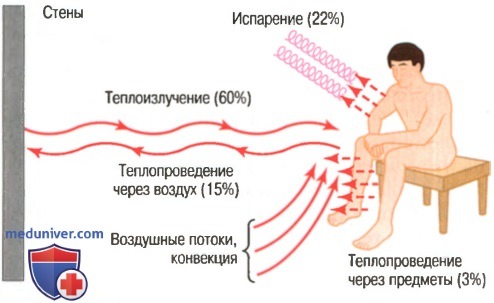

Излучение — это способ отдачи тепла в окружающую среду поверхностью тела человека в виде электромагнитных волн инфракрасного диапазона (а = 5—20 мкм). Количество тепла, рассеиваемого организмом в окружающую среду излучением, пропорционально площади поверхности излучения и разности средних значений температур кожи и окружающей среды. Площадь поверхности излучения — это суммарная площадь поверхности тех частей тела, которые соприкасаются с воздухом. При температуре окружающей среды 20 °С и относительной влажности воздуха 40—60 % организм взрослого человека рассеивает путем излучения около 40—50 % всего отдаваемого тепла. Теплоотдача путем излучения возрастает при понижении температуры окружающей среды и уменьшается при ее повышении. В условиях постоянной температуры окружающей среды излучение с поверхности тела возрастает при повышении температуры кожи и уменьшается при ее понижении. Если средние температуры поверхности кожи и окружающей среды выравниваются (разность температур становится равной нулю), отдача тепла излучением становится невозможной. Снизить теплоотдачу организма излучением можно за счет уменьшения площади поверхности излучения («сворачивания тела в клубок»). Если температура окружающей среды превышает среднюю температуру кожи, тело человека, поглощая инфракрасные лучи, излучаемые окружающими предметами, согревается.

Теплопроведение — способ отдачи тепла, имеющий место при контакте, соприкосновении тела человека с другими физическими телами. Количество тепла, отдаваемого организмом в окружающую среду этим способом, пропорционально разнице средних температур контактирующих тел, площади контактирующих поверхностей, времени теплового контакта и теплопроводности контактирующего тела. Сухой воздух, жировая ткань характеризуются низкой теплопроводностью и являются теплоизоляторами. Использование одежды из тканей, содержащих большое число маленьких неподвижных «пузырьков» воздуха между волокнами (например, шерстяные ткани), дает возможность организму человека уменьшить рассеяние тепла путем теплопроводности. Влажный, насыщенный водяными парами воздух, вода характеризуются высокой теплопроводностью. Поэтому пребывание человека в среде с высокой влажностью при низкой температуре сопровождается усилением теплопотерь организма. Влажная одежда также теряет свои теплоизолирующие свойства.

Конвекция — способ теплоотдачи организма, осуществляемый путем переноса тепла движущимися частицами воздуха (воды). Для рассеяния тепла конвекцией требуется обтекание поверхности тела потоком воздуха с более низкой температурой, чем температура кожи. При этом контактирующий с кожей слой воздуха нагревается, снижает свою плотность, поднимается и замещается более холодным и более плотным воздухом. В условиях, когда температура воздуха равна 20 °С, а относительная влажность — 40—60 %, тело взрослого человека рассеивает в окружающую среду путем теплопро-ведения и конвекции около 25—30 % тепла (базисная конвекция). При увеличении скорости движения воздушных потоков (ветер, вентиляция) значительно возрастает и интенсивность теплоотдачи (форсированная конвекция).

Отдача тепла организмом путем теплопроведения, конвекции и излучения, называемых вместе «сухой» теплоотдачей, становится неэффективной при выравнивании средних температур поверхности тела и окружающей среды.

Теплоотдача путем испарения — это способ рассеяния организмом тепла в окружающую среду за счет его затраты на испарение пота или влаги с поверхности кожи и влаги со слизистых оболочек дыхательных путей («влажная» теплоотдача). У человека постоянно осуществляется выделение пота потовыми железами кожи («ощутимая», или железистая, потеря воды), увлажняются слизистые оболочки дыхательных путей («неощутимая» потеря воды) (рис. 13.4). При этом «ощутимая» потеря воды организмом оказывает более существенное влияние на общее количество отдаваемого путем испарения тепла, чем «неощутимая».

При температуре внешней среды около 20 «С испарение влаги составляет около 36 г/ч. Поскольку на испарение 1 г воды у человека затрачивается 0,58 ккал тепловой энергии, нетрудно подсчитать, что путем испарения организм взрослого человека отдает в этих условиях в окружающую среду около 20 % всего рассеиваемого тепла. Повышение внешней температуры, выполнение физической работы, длительное пребывание в теплоизолирующей одежде усиливают потоотделение и оно может возрасти до 500— 2000 г/ч. Если внешняя температура превышает среднее значение температуры кожи, то организм не может отдавать во внешнюю среду тепло излучением, конвекцией и теплопроведением. Организм в этих условиях начинает поглощать тепло извне, и единственным способом рассеяния тепла становится усиление испарения влаги с поверхности тела. Такое испарение возможно до тех пор, пока влажность воздуха окружающей среды остается меньше 100 %. При интенсивном потоотделении, высокой влажности и малой скорости движения воздуха, когда капли пота, не успевая испариться, сливаются и стекают с поверхности тела, теплоотдача путем испарения становится менее эффективной.

Особенности температуры тела ребенка, терморегуляция

Поддержание равенства теплопродукции и теплоотдачи в условиях изменения интенсивности метаболизма, двигательной активности организма ребенка и (или) температуры среды существования является одной из важнейших функций (первой) системы терморегуляции.

Величина температуры тела при достижении равенства величин теплопродукции и теплоотдачи могла бы устанавливаться на различных произвольных уровнях, но благодаря функции центральных — гипоталамических — центров терморегуляции эта величина температуры вполне определенная (меньше 37 град С). Формирование центральными нейронными структурами гипоталамуса определенной величины регулируемой в данном организме температуры является второй важнейшей функцией системы терморегуляции. Если обе эти функции выполняются успешно, то система терморегуляции обеспечивает решение главной ее задачи — поддерживает температуру мозга и других тканей «ядра» тела (печень, почки, мозг, работающие мышцы и др.) на относительно постоянном уровне.

Теплопродукция в организме ребенка, детей

Суммарная теплопродукция в организме состоит из первичной теплоты, выделяющейся в ходе постоянно протекающих во всех органах и тканях реакций обмена веществ, и вторичной теплоты, образующейся при расходовании энергии макроэргических соединений на выполнение мышечной работы и других функций. Теплопродукция в организме ребенка зависит от величины основного обмена, «специфически динамического действия» принимаемой пищи, мышечной активности и изменения интенсивности метаболизма, связанных с изменением температуры внешней среды. Метаболические процессы осуществляются с неодинаковой интенсивностью в различных органах и тканях, и поэтому вклад в общую теплопродукцию организма отдельных органов и тканей неравнозначен. Наибольшее количество тепла образуется в органах и тканях «ядра» организма: печени, почках, мозге, работающих мышцах.

Теплоотдача в организме ребенка, детей

Различаются следующие механизмы отдачи тепла организмом в окружающую среду: излучение, теплопроведение, конвекция, испарение влаги. Теплоотдача первыми тремя способами может осуществляться только при условии, когда температура поверхности тела выше, чем температура среды существования. Теплоотдача за счет испарения влаги может осуществляться как при наличии положительной разницы температур поверхности тела и среды, так и в условиях более высокой температуры внешней среды. Теплоотдача путем испарения прекращается при 100 % насыщении внешней воздушной среды парами воды или в воде. Все вышеперечисленные способы отдачи тепла подчиняются физическим законам.

За счет возникновения физиологических реакций организма на воздействие тепла, холода или существенное изменение теплопродукции можно оказать влияние на величину температуры поверхности тела, а тем самым на величину градиента температур между поверхностью тела и окружающей средой и величину теплоотдачи. Этими реакциями являются сосудистые реакции — сужение или расширение поверхностных сосудов кожи. Если расширения сосудов оказывается недостаточно для увеличения теплоотдачи (в условиях высокой внешней температуры), то стимулируется потоотделение, что создает дополнительные возможности для усиления теплоотдачи за счет испарения большего количества влаги с поверхности кожи и снижения температуры тела. В условиях, когда при действии холода сужение сосудов оказывается недостаточным для снижения теплопотерь и предотвращения охлаждения организма, стимулируются физиологические реакции увеличения теплопродукции (сократительный и несократительный термогенез). Таким образом, теплоотдача любым из способов является по своей природе пассивным физическим процессом, а физиологические терморегуляторные реакции сосудов или потоотделения лишь способствуют изменению условий рассеяния большего или меньшего количества тепла в окружающую среду и достижения баланса между величинами теплопродукции и теплоотдачи.

Кожа новорожденных и детей раннего возраста хорошо васкуляризована, и вследствие интенсивного притока нагретой крови к поверхности тела из внутренних органов температура кожных покровов у детей выше, чем у взрослых. Кроме более высокого градиента температур между поверхностью тела и внешней средой у детей имеется еще ряд факторов, обусловливающих интенсивную теплоотдачу. Это в 2 раза большая площадь поверхности тела на 1 кг массы тела, малая толщина кожи и ее низкие теплоизоляционные свойства, особенно при недостаточности подкожного жирового слоя.

Созревание у ребенка механизмов регуляции теплоотдачи отстает от развития механизмов регуляции теплопродукции и фактически завершается только к 7-8-летнему возрасту. Раньше (к 6 мес.-1 году) созревают механизмы регуляции теплоотдачи через реакции поверхностных сосудов.

Увеличение функциональной активности потовых желез и регуляция потоотделения развиваются у детей в более поздние сроки. Запаздывание развития механизмов, контролирующих теплоотдачу, по сравнению с развитием механизмов регуляции теплопродукции обусловливает то, что при несоблюдении элементарных мер предосторожности или при развитии некоторых заболеваний перегревание детей первых месяцев и лет жизни более вероятно, чем их переохлаждение.

Состояния перегревания или переохлаждения детского организма особенно вероятны при контакте тела с водной средой (ванночки) или с другими физическими телами (холодный операционный стол и другие условия), когда рассеяние тепла осуществляется посредством теплопроведения. Интенсивность теплоотдачи при этом также зависит от градиента температур контактирующих тел, площади контактирующих поверхностей, времени теплового контакта и теплопроводности контактирующего тела.

Высокие скорости рассеянии, тепла и перегревания или переохлаждения тела ребенка достигаются при отдаче им тепла конвекционным потокам воздуха или воды. Обнаженные дети 1-го месяца жизни при температуре воздуха 30-34 град С отдают конвекционным потокам воздуха около 36 % тепла.

Высокой интенсивности теплоотдачи у детей способствует также рассеяние тепла посредством испарения влаги с поверхности тела и со слизистой оболочки дыхательных путей.

Решающую роль в изъятии тепла от внутренних органов и тканей, продуцирующих его в больших количествах, и предупреждении их перегревания играет циркуляция крови. Кровь обладает высокой теплоемкостью, и за счет усиления или ослабления кровотока, направленного к поверхностным тканям, осуществляются перенос тепла к поверхности тела, ее согревание или охлаждение и создание условий для большей или меньшей отдачи тепла в окружающую среду.

Уровень регулируемой температуры тела устанавливается в организме гипоталамическими центрами терморегуляции.

Температура тела ребенка, детей

Плод, находящийся в утробе матери при относительно постоянной температуре ее тела, не нуждается в собственной терморегуляции.

Температура тела (ректальная) у здорового новорожденного составляет 37,7-38,2 град С, что на 0,1-0,6 град С выше температуры тела матери. У детей, родившихся недоношенными, родившихся в асфиксии или сильно травмированных при рождении, наблюдается значительное снижение температуры тела, которое может сохраняться в течение нескольких суток.

В течение ближайших нескольких часов после рождения температура тела у здоровых новорожденных понижается на 1,5-2 град С. На степень снижения температуры тела влияют вес ребенка, размеры его тела, количество первородной творожистой смазки, условия ухода за новорожденным. У здоровых детей температура тела вскоре начинает повышаться и через 12-24 ч достигает 36-37 град С.

Ректальная температура у детей обычно на 0,3-0,5 град С выше кожной, измеряемой в подмышечной впадине или в паховой области. После физических упражнений, особенно после бега, длительных прогулок и других нагрузок временное повышение ректальной температуры у детей больше, чем подмышечной, а разница температуры в этих областях может достигать 1 град С и более.

Характер суточных колебаний температуры тела, или циркадного ритма, у разных детей варьирует, но относительно постоянен у отдельного индивидуума.

Циклические суточные колебания температуры тела у здорового ребенка устанавливаются к 1,5-2 мес. жизни, что совпадает по времени с формированием суточных ритмов сердечных сокращений и частоты дыхания. У недоношенных детей суточная цикличность температуры устанавливается значительно позднее, чем у доношенных.

Относительная недостаточность теплопродукции у новорожденных, и особенно недоношенных, требует создания для них оптимального температурного окружения — термонейтральной зоны. Ее границами является диапазон температуры воздуха, окружающего ребенка, при котором нормальная температура тела поддерживается при минимальном напряжении механизмов теплопродукции.

У здоровых новорожденных детей практически не наблюдается снижения температуры тела ниже 36-36,1 град С. Снижение температуры ниже этого уровня обычно отражает несостоятельность энергетического обмена.

Изменения температуры тела у детей могут быть вызваны различными причинами

Изменения температуры тела у детей могут быть вызваны различными причинами. Длительное влияние холода или жары может оказаться некомпенсированным еще недостаточно зрелыми механизмами терморегуляции и привести к значительному повышению (экзогенная гипертермия) температуры тела или ее снижению (экзогенная гипотермия), что часто возникает у недоношенных и незрелых детей.

Легко перегреваются при повышении температуры воздуха новорожденные, что обусловлено малой массой их тела, близостью значений температуры термоиндифферентной зоны и температуры тела, низкой функциональной активностью потовых желез. Перегреванию способствует также излишнее ограничение теплоотдачи одеждой.

При действии пониженной температуры воздуха у новорожденных усиливается теплопродукция, однако интенсивность этой реакции часто оказывается недостаточной для сохранения нормальной температуры тела, особенно при длительном воздействии холода.

Таким образом, среди важнейших особенностей терморегуляции у новорожденных можно выделить: более высокий уровень теплоотдачи по отношению к теплопродукции; ограниченную способность увеличивать теплоотдачу при перегревании, а также повышать теплопродукцию при охлаждении; неспособность реагировать лихорадочной температурной реакцией из-за слабой чувствительности нейронов гипоталамуса к действию лейкоцитарного и других эндопирогенов и содержанию в крови в высокой концентрации аргинин-вазопрессина, снижающего температуру тела.

Особенностью терморегуляции у новорожденных является отсутствие реакций повышения терморегуляционного тонуса и холодовой дрожи при понижении температуры тела. При быстром охлаждении у них возникают разнообразные некоординированные движения, сопровождаемые криком. Эта реакция служит сигналом для матери о необходимости устранить воздействие холода.

Критериями зрелости системы терморегуляции принято считать наличие у ребенка относительного постоянства ректальной температуры при температуре воздуха 20-22 град С; разницы между ректальной температурой и температурой в подмышечной впадине или между температурой кожи на груди и на стопах; суточной периодики температуры тела; температурной реакции при инфекционных заболеваниях (например, при гриппе).

Гипертермия у ребенка, детей

Условия которые вызывают увеличение теплоотдачи за счет испарения пота

а) Испарение. При испарении воды с поверхности тела расходуется 0,58 Ккал тепла на каждый 1 г испаряющейся воды. Даже если человек не потеет, вода продолжает незаметно испаряться с поверхности кожи и легких со скоростью около 600-700 мл/сут, обусловливая постоянную теплоотдачу со скоростью 16-19 Ккал/ч. Это незаметное испарение с поверхности кожи и легких не может выполнять функцию терморегуляции, т.к. является результатом постоянной диффузии молекул воды через кожу и поверхность легких.

Интенсивность потоотделения регулируется, и теплоотдача посредством испарения при потоотделении может служить средством этой терморегуляции, что будет рассмотрено в данной главе.

б) Испарение является необходимым механизмом теплоотдачи. Как только температура кожи становится выше температуры окружающей среды, теплоотдача может осуществляться процессами теплоизлучения и теплопроведения. Однако как только температура окружающей среды становится выше температуры кожи, вместо теплоотдачи организм начинает получать тепло посредством тех же механизмов. В таких условиях единственным способом освобождения организма от избытка тепла становится испарение.

Все, что препятствует адекватному испарению, когда температура окружающей среды становится выше температуры тела, может быть причиной повышения температуры глубоких частей тела. Такая возможность существует в случаях врожденного отсутствия потовых желез. Такие люди выдерживают низкие температуры, но они почти погибают от теплового удара в тропических зонах, потому что без охлаждения посредством испарения они не могут предупредить подъем температуры тела, когда температура воздуха выше температуры тела.

в) Влияние одежды на теплоотдачу посредством теплопроведения. Одежда создает прослойку воздуха между одеждой и кожей и таким образом увеличивает протяженность так называемой интимной зоны воздуха, соседствующей с кожей, наряду со снижением конвекционных потоков воздуха. Следовательно, интенсивность теплоотдачи путем теплопроведения и конвекции резко снижается. Обычный костюм снижает теплоотдачу на 50% по сравнению с той, что была у обнаженного тела, но вид одежды, используемой в арктических широтах, может свести потери тепла до уровня менее 1/6.

Почти половина тепла отдается одежде с поверхности кожи путем излучения, а не путем теп-лопроведения через небольшое промежуточное пространство между кожей и одеждой, поэтому покрытие одежды изнутри тонким слоем золота, возвращающего излучаемое тепло обратно телу, повышает изолирующие свойства одежды. Такую одежду можно использовать в арктических условиях, т.к. эта технология уменьшает вес одежды почти на 50%.

Влияние одежды на поддержание температуры тела почти полностью утрачивается, когда одежда промокает, в связи с высокой теплопроводностью воды, увеличивающей скорость отдачи тепла через одежду в 20 раз и более, поэтому одним из наиболее важных факторов защиты тела от холода в арктических широтах является защита одежды от промокания. Следует также заботиться и о предупреждении перегревания, пусть и не долгого, т.к. выделяемый пот ухудшает изолирующие свойства одежды.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Информация для населения

4 декабря 2020

Влияние влажности воздуха на здоровье человека

Погодно-климатические условия интенсивно влияют на самочувствие людей, способны улучшать или ухудшать состояние нашего здоровья. Немаловажным параметром с этой точки зрения является влажность воздуха.

Повышенная влажность (более 85%) затрудняет теплообмен между организмом человека и внешней средой из-за уменьшения испарения пота с поверхности кожи. Чем больше влажность, тем меньше испаряется пота в единицу времени и тем быстрее наступает перегрев тела, который как минимум влечёт за собой вялость и тошноту, а как максимум, потерю сознания, сердечные приступы, кислородное голодание мозга. Особенно неблагоприятное воздействие на тепловое самочувствие человека оказывает высокая влажность при температуре окружающей среды выше 30°С, так как при этом почти вся выделяемая теплота отдается в окружающую среду при испарении пота. При повышении влажности пот не испаряется, а стекает каплями с поверхности кожного покрова; возникает так называемое «проливное» течение пота, изнуряющее организм и не обеспечивающее необходимую теплоотдачу. Повышенная влажность опасна и в сочетании с низкой температурой, так как возникает риск сильного переохлаждения. Вместе с тем, умеренно влажный воздух может быть весьма полезен для здоровья, он благоприятно влияет на слизистые оболочки дыхательных путей, способствует очищению от мокроты, защищает от болезнетворных бактерий.

Недостаточная влажность воздуха (менее 20%) также оказывает негативное влияние на здоровье человека из-за интенсивного испарения влаги с поверхности слизистых оболочек дыхательных путей, что может привести к их пересыханию и растрескиванию, а затем и загрязнению болезнетворными микроорганизмами. При таком уровне влажности даже здоровые люди испытывают ощущение сухости в носоглотке, «резь» в глазах, может начаться носовое кровотечение. Особенно опасен слишком сухой воздух для больных бронхиальной астмой, у них наблюдается общее ухудшение самочувствия, возможны приступы. С другой стороны, умеренно сухой воздух позволяет легче переносить низкие и высокие температуры. Так, например, при малой относительной влажности летняя жара переносится легче, чем та же температура, но в районах с высокой влажностью. То же самое и с отрицательными температурами. Сильные морозы при низкой влажности приносят гораздо меньший дискомфорт, чем небольшой «минус» в условиях влажного воздуха.

Большую часть своей жизни мы проводим в различных помещениях и от того, насколько комфортен микроклимат в нашей квартире, офисе, учебной аудитории, зависит наше самочувствие и работоспособность. В Российской Федерации основные гигиенические требования к параметрам микроклимата в жилых и общественных помещениях установлены в следующих документах:

Для специализированных помещений (ЛПУ, спортивные залы, бассейны, др.), оптимальные и допустимые нормы относительной влажности воздуха устанавливаются в отдельных нормативных документах.

Сейчас производители предлагают довольно широкий ассортимент всевозможных приборов для измерения влажности в помещениях (гигрометры, термогигрометры, психрометры, гиростаты, др.), самые разные по цене, конструктивным особенностям и дизайну, так что контролировать уровни влажности в своих жилищах и офисах совсем несложно, сложнее поддерживать оптимальные значения влажности.

Уюта и тепла Вашему дому! Будьте здоровы!

Влияние температуры и влажности воздуха на спортивную работоспособность

Физические механизмы теплоотдачи в условиях повышения температуры и влажности воздуха.

Вовремя напряженной и продолжительной спортивной нагрузки (например, марафонского бега) теплопродукция в работающих мышцах в 15-20 раз превышает теплопродукцию основного обмена. Практически все образующееся в мышцах тепло передается в кровь и переносится с нею в ядро тела, повышая его температуру до 39-40° и даже более (рабочая гипертермия).

Снижение спортивной работоспособности при повышенных температуре и влажности воздуха определяют три основных фактора:

Значение разных путей отдачи телом тепла в окружающую среду неодинаково в условиях покоя и при мышечной деятельности и меняется в зависимости от физических факторов внешней среды.

В условиях покоя с повышением внешней температуры сверх комфортной (около 18°С) усиливается теплопроведение с конвекцией. Только когда температура воздуха превышает 30°, т. е. приближается к температуре кожи, начинает усиливаться теплоотдача путем испарения пота. В жаркий день потери тепла проведением с конвекцией минимальны, так как мала разность температур между окружающим воздухом и кожей. Когда внешняя температура превышает температуру поверхности тела (около 33°), направление теплообмена меняется на противоположное, и поверхностные ткани тела получают тепло из окружающей среды. Солнечная радиация создает дополнительные термические нагрузки на организм.

В условиях работы основным путем отдачи тепла является испарение пота с поверхности кожи. По мере повышения внешней температуры роль этого механизма нарастает. Скорость ‘испарения пота определяется скоростью потообразования и некоторыми физическими характеристиками окружающей среды, среди которых наиболее существенна относительная влажность воздуха.

Скорость испарения пота зависит от разности между влажностью кожи (Рк) и влажностью атмосферного воздуха (Ра) Увеличение скорости потообразования вызывает повышение Рк и таким образом ускоряет испарение пота при данных внешних условиях. При высокой влажности воздуха градиент влажности между кожей и воздухом (Рк-Ра) уменьшается и испарение пота замедляется.

Когда давление водяных паров в окружающем воздухе превышает 40 мм рт. ст., испарение пота с поверхности кожи равно нулю. Поэтому даже при очень высокой температуре воздуха, но при относительно небольшой его влажности спортсмен не испытывает таких трудностей, как при низкой температуре воздуха и высокой влажности. Около 5% теплоотдачи при субмаксимальных аэробных нагрузках происходит за счет испарения воды с воздухоносных путей. При повышении влажности окружающего воздуха этот механизм теплоотдачи также ослабевает.

Таким образом, повышенная температура окружающей среды уменьшает температурный градиент между воздухом и кожей, а также между кожей и ядром тела, создавая затруднения для теплоотдачи. Эти затруднения тем больше, чем ближе внешняя температура к температуре кожи. Аналогичным образом повышенная влажность окружающего воздуха создает барьер для потери тепла путем испарения. Одновременное повышение температуры и влажности воздуха может приводить к чрезмерному повышению температуры тела при напряженной и продолжительной спортивной деятельности.