упражнения для тренировки равновесия и координации движений

5 лучших упражнений на равновесие и устойчивость

Развитие равновесия и устойчивости помогает улучшить показатели в любом виде спорта, поскольку от этого напрямую зависит уровень координации движений человека. Хорошая координация даёт спортсмену чувство уверенности в действиях и помогает уберечься от травм, связанных с неловкостью в движениях. Если вы можете упасть с велосипеда даже на прямой дороге или часто падаете при катании на коньках, то срочно нужно исправлять ситуацию с развитием равновесия и устойчивости. Сделать это поможет комплекс подобранных нами упражнений.

1. Вытягивание тела в горизонтальную плоскость в наклоне

Это упражнение ещё называют «ласточкой», которая всем знакома ещё со школьных лет.

Для выполнения нужно:

а) встать на левую ногу, при этом правая согнута в колене таким образом, чтобы образовывала прямой угол, руки также сгибаем в локтях;

б) наклониться вперёд, медленно вытянув назад правую ногу. Руки вытяните вперёд, таким образом, чтобы тело находилось в горизонтальной плоскости и стало параллельным полу;

в) возвращайтесь в исходное положение;

Выполнять это, и другие упражнения на развитие равновесия и устойчивости нужно в несколько повторов, затем поменять статичную ногу на противоположную.

2. Прыжок вперед/назад на одной ноге

а) сначала встаньте на правую ногу, при этом левую согнув под углом в 90 градусов;

в) возвращайтесь в исходное положение, для того, чтобы поменять ногу и продолжайте упражнение.

Тот же самый алгоритм действий используется при прыжках на одной ноге назад.

3. Разворот на одной ноге

а) для начала выполнения упражнения, встаньте на одну ногу, немного приподняв над полом вторую

б) прыгните, развернувшись на 180 градусов (вполоборота), при этом приземлиться нужно на ту же самую ногу

в) упражнение выполняется в несколько повторений, затем ноги меняются.

а) нужно встать на правую ногу, левая должна быть согнута под углом в 90 градусов. Правую руку лучше положить на пояс, а левую прижать к груди.

б) наклоняйтесь вперед, и соблюдая равновесия, коснитесь носка правой ноги левой рукой.

в) медленно поднимитесь в исходное положение, и выполнив несколько повторов, поменяйте ноги.

Для того, чтобы усилить нагрузку на мышцы, можно использовать небольшую гантель и наклоняться взяв её в одну руку.

5. Упражнение «дерево»

а) встаньте прямо, перенеся центр тяжести на левую ногу;

Это упражнение на равновесие и координацию, несмотря на свою статичность, довольно сложное в исполнении. Поэтому, на начальном этапе можно слегка облокотиться на любую опору.

Для того, чтобы полноценно развивать свои спортивные навыки, равновесие и устойчивость просто необходимы. Уделяйте занятиям не менее 15 минут в день, и координация ваших движений будет заметно улучшаться.

Не пропусти интересные новости и события в телеграм-канале: https://tlgg.ru/fitbarnews

Упражнения для тренировки равновесия и координации движений

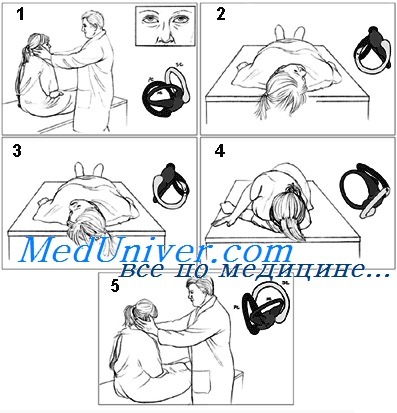

Фактически они заключаются в тренировке движений глазными яблоками, головой и постуральных упражнениях, сложность которых постепенно увеличивают.

Упражнения спланированы таким образом, что они включают движения глаз, головы или изменения положения тела, вызывающие головокружение. Упражнения направлены на стимуляцию вестибулярной системы, поэтому пациенты не должны принимать препараты, которые в острой стадии используются для ослабления головокружения.

Упражнения, применяемые при вестибулярной реабилитации:

I. Упражнения для головы (выполняют с открытыми и закрытыми глазами):

— Наклоны вперед и назад

— Повороты вправо и влево

— Наклоны к правому и левому плечу

— Упражнения для фиксации взора

— Движения глазных яблок вверх и вниз, вправо и влево

— Фиксация взором неподвижного объекта во время выполнения упражнений для головы

— Фиксация взором перемещающегося объекта во время выполнения упражнений для головы

Упражнения следует выполнять в течение 10—15 мин 2 раза в день. Очень важен темп выполнения упражнений.

Если их выполнять слишком быстро (особенно в первые дни), они могут вызвать чрезмерное головокружение и тошноту.

С другой стороны, пациента следует инструктировать, что необходимо понемногу увеличивать темп и сложность упражнений, поскольку вызываемое ими головокружение постепенно уменьшается. Важно определить реально достижимые цели реабилитации.

Пациента нужно предупредить, что симптомы сначала усилятся, а улучшение может наступить только через некоторое время. Клинические исследования эффективности реабилитационных программ свидетельствуют, что уменьшение симптомов наступает у 70— 80% участников. Наилучшие результаты отмечают при индивидуально подобранной терапии.

Упражнения для улучшения функций сенсорной и двигательной систем при нарушениях равновесия

Некоторым пациентам, особенно пожилого возраста и с сопутствующими поражениями ЦНС, необходимы дополнительные упражнения для улучшения постуральных реакций, то есть для тренировки способности удерживать центр тяжести в пределах площади опоры (улучшение равновесия в положении стоя) либо адекватно перемещать площадь опоры при смещении центра тяжести (улучшение равновесия при ходьбе).

• Для улучшения статической устойчивости пациентам предлагают раскачиваться вперед и назад и из стороны в сторону с малой амплитудой, удерживая тело (туловище) прямо и не сгибая ноги в тазобедренных или коленных суставах. При выраженных неустойчивости или страхе падений можно проделывать это упражнение между параллельными брусьями, стоя близко у стены или в углу, со стоящим рядом стулом.

Вместо произвольных раскачиваний можно незначительно подталкивать пациента (в плечи или бедра). Также предлагают пациентам удерживать равновесие в положении стоя при различных манипуляциях, типа доставания предметов с пола, бросковых движениях и т.п., стоя в тандем-ной позиции или на одной ноге.

• Для улучшения динамической устойчивости пациенту предлагают удерживать равновесие при ходьбе (вначале вдоль параллельных брусьев или рядом со стеной), при толчках или потягивании за плечи.

Улучшение ориентации и перцепции при нарушениях равновесия

Пациента приучают удерживать равновесие при все более сложных статических и динамических задачах, систематически изменяя доступность и точность источников информации для ориентации. Пациентов с преимущественно проприоцептивной ориентацией просят выполнять различные упражнения на равновесие (сидя или стоя) на поверхностях, уменьшающих соматосенсорную афферентацию (мягкая, наклонная или колеблющаяся поверхность).

Пациентов с преимущественно зрительной ориентацией просят выполнять различные упражнения на равновесие с закрытыми глазами или при плохом освещении. Кроме того, можно искажать/усложнять визуальную информацию с помощью призматических очков или предъявляя сложные движущиеся зрительные образы.

Наконец, для того чтобы приучить пациента ориентироваться с помощью сохранившихся вестибулярных стимулов, ему предлагают выполнять упражнения на равновесие при депривации визуальной и соматосенсорной афферентации (например, стояние на мягкой или наклонной поверхности с закрытыми глазами или в призматических очках).

Визуальная десенситизация при нарушениях равновесия

Если пациенты испытывают неустойчивость, плохо переносят собственное движение или движение окружающих зрительных объектов, то целесообразно проведение десенситизирующих упражнений. Снижение чувствительности пациента к зрительным признакам движения можно достичь предъявлением все более интенсивных оптокинетических стимулов или занятиями в комнате виртуальной реальности.

Первоначально десенситизацию проводят в положении сидя, затем стоя и при ходьбе. Более простой способ, который не требует специального оборудования, — повороты из стороны в сторону или длительное вращение с внезапной остановкой на крутящемся офисном стуле с открытыми, закрытыми глазами или при наличии вестибулоокулярного конфликта (например, при чтении книги). Подавать визуальные и вестибулярные стимулы следует сначала медленно, постепенно увеличивая скорость в соответствии с переносимостью пациента.

Выше в общих чертах описаны методы реабилитационного обследования и базовые подходы к реабилитации пациентов с вестибулярными нарушениями. Далеко не все пациенты нуждаются в полном перечне приведенных реабилитационных мероприятий.

Многим пациентам с хорошо развитым интеллектом достаточно объяснить принципы вестибулярной компенсации и методы ее достижения с помощью постепенного увеличения нагрузок, предоставить список упражнений, объяснить, что особое внимание следует уделять упражнениям, вызывающим головокружение, и информировать об общих правилах проведения реабилитации (выполнение упражнений дважды в день, постепенное увеличение их темпа). Однако желательно направить пациента к специалисту по вестибулярной реабилитации.

Доказано, что организация реабилитации существенно влияет на исход лечения пациента, страдающего головокружением.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

ЛФК при нарушениях координации

При нарушениях координации применяются упражнения на отработку сложных комбинаций движений, требующих согласованной работы многих групп мышц, а также простые, но новые для пациента движения (или утраченные в результате заболевания). К основным видам физических упражнений относятся:

Одной из функциональных особенностей вестибулярного аппарата является его способность к тренировке, но тренировке специфической.

При занятиях в условиях медицинской реабилитации применяется активный и смешанный метод тренировки. Специальная тренировка изменяет состояние вестибулярного аппарата, избирательно воздействуя на отдельные звенья этого сложного механизма. Дозируя нагрузку, можно изменять вестибулярные реакции как в количественном, так и в качественном отношении, что имеет большое значение в клинической практике.

В последнее время для тренировки координации и равновесия широко применяются специальные приспособления и тренажёры, как простые (различные виды неустойчивых платформ), так и сложные: стабилометрические платформы, оснащённые компьютером, для контроля прохождения тренировки, фиксации результатов, осуществления биологической обратной связи (когда сам пациент может на мониторе видеть направление и точность движений, отклонение центра тяжести, «запоминать» правильные позы). Стабилометрия позволяет отслеживать динамику состояния в процессе тренировок, до и после окончания курса лечения.

В нашей клинике вы можете проходить тренировки равновесия на стабилометрической платформе с биологической обратной связью (БОС).

После окончания лечения мы выдаём рекомендации по самостоятельным занятиям.

Эффективным методом тренировки равновесия в домашних условиях является применение неустойчивой платформы. Заниматься на неустойчивой платформе можно как с профилактической целью, так и при наличии нарушений координации вследствие заболеваний.

Тренировку следует проводить в течение 10-15 минут, желательно – ежедневно. Упражнения расположены в порядке возрастания сложности, поэтому каждую тренировку необходимо начинать с первого упражнения, потом переходить к следующему. Не нужно стараться пройти сразу все упражнения, необходимо сначала научиться выполнять более лёгкие, постепенно добавляя следующие и таким образом усложняя тренировки. На каждое упражнение требуется от 1 до 2 минут.

ВНИМАНИЕ. Перед началом тренировки необходимо обеспечить безопасность: в зоне возможного падения не должно быть опасных с точки зрения получения травмы предметов. Тренировки следует проводить недалеко от опоры (например, рядом со стеной или использовать для страховки ходунки), чтобы при необходимости можно было удержаться от падения. Противопоказанием к проведению тренировок на неустойчивой платформе является невозможность обеспечить безопасность.

По вопросу приобретения неустойчивой платформы вы можете обратиться к администратору клиники или по телефону (812)603-70-10.

Научная электронная библиотека

Фирилёва Ж. Е., Загрядская О. В.,

4.4. Упражнения в равновесии и на устойчивость вестибулярного аппарата

С необходимостью сохранять равновесие человек постоянно сталкивается в повседневной жизни. Удержание равновесия происходит рефлекторно за счёт согласованной работы различных функций и систем организма. Под равновесием можно понимать сохранение необходимой позы человека в неподвижном положении или в движении. Условия сохранения равновесия определяются следующими биомеханическими показателями: сила тяжести, реакция опоры, вес звеньев тела, сила мышечной тяги.

Любое положение и движение человека происходит при смещении общего центра масс (ОЦМ) тела и координационной работе мышечных групп, уравновешивающих его. При подборе специальных упражнений, сопряжённых с сохранением равновесия, необходимо делать акцент на таких положениях и движениях, которые сопровождаются явными ощущениями перемещения ОЦМ тела и сознательно контролируются. Например, переходы из стойки на двух ногах в стойку на одной ноге. Ограниченная, подвижная и высокая площадь опоры затрудняет сохранение равновесия.

При выполнении любого упражнения на равновесие устойчивость тела будет тем выше, чем больше площадь опоры, ниже ОЦМ тела и проекция ОЦМ тела ближе к центру площади опоры. И наоборот – равновесие будет неустойчивым при противоположных показателях. Это необходимо учитывать при подборе соответствующих упражнений и методики их проведения.

Если проекция ОЦМ тела при статических упражнениях (седы, упоры, стойки) вышла за пределы площади опоры, то равновесие будет потеряно, и человек неизбежно упадёт, если только он своевременно не создаст новой опоры, например, шагнув в сторону падения. Это создание новой опоры лежит в основе всех движений, связанных с перемещением тела, и прежде всего – в основе ходьбы.

В образовании тонкого мышечного ощущения, особенно в динамических упражнениях большую роль играют вестибулярный аппарат и зрение, от которых с периферии импульсы направляются к высшему регулирующему равновесие центру – мозжечку. Исключив влияние одного из рецепторов, можно повысить требования и к функции остальных из них. Так, можно выполнить доступные упражнения в равновесии с закрытыми глазами или изменить обычное, привычное положение головы, или выполнять головой различные движения (наклоны, повороты).

Упражнения в равновесии можно классифицировать на три основные группы.

1. Упражнения на месте:

– равновесие со смешанной опорой;

– равновесие с опорой на ноги.

2. Упражнения в движении:

– передвижение при смешанной опоре;

– ходьба с дополнительными движениями;

– ходьба с преодолением препятствий;

– расхождение вдвоём на узкой опоре.

3. Комбинированные упражнения – сочетают в себе упражнения в равновесии, выполняемые в движении и на месте.

Упражнения в равновесии на месте

Равновесие в смешанной опоре – выполняются на полу:

– сесть, опираясь руками на пол, и в положении сидя выполнить различные движения руками и ногами;

– сидя на стуле, поражённая нога ближе к опоре, здоровая дальше от опоры (слегка спереди) – встать и сесть несколько раз;

– стоя на одной ноге, другую вперёд (назад, в сторону), держась руками за опору – выполнить полуприсед и встать;

– из положения стоя – сесть и встать, опираясь руками о пол;

– в упоре лёжа – поднимать одноимённые и разноимённые руку и ногу;

– в упоре стоя на коленях – поднимать руку вверх, ногу назад – одноимённые и разноимённые;

– сесть и встать, опираясь на спину партнёра.

Упражнения на повышенной опоре – выполняются на гимнастической скамейке:

– из стойки поперёк, а затем продольно – опуститься в упор присев и встать;

– из упора присев – сесть, ноги врозь на пол;

– из упора присев – перейти в положение лёжа на животе, затем встать;

– из упора присев – скольжением отвести одну ногу назад на носок;

– из положения стоя – принять упор присев, повернуться кругом и встать;

– в положении стоя продольно или поперёк – броски и ловля малого мяча.

Равновесия с опорой на ноги – выполняются на полу:

– смыкание и размыкание носков и пяток;

– стойка с сомкнутыми носками;

– подъёмы на носки и опускания на всю стопу;

– стойка, ступни на одной линии (одна перед другой, носок к пятке);

– стоя ноги врозь – перенос веса с одной ноги на другую;

– присесть и встать без помощи рук;

– повороты направо, налево и кругом – переступанием и строевым приёмом;

– двигательные действия на ограниченной опоре – в круге, квадрате или обруче;

– двигательные действия на месте с грузом – гантели 1–2 кг, малые набивные мячи;

– двигательные действия на месте с предметами – мяч, гимнастическая палка, обруч и др.;

– двигательные действия на месте с партнёром – полуприседы и вставания,( взявшись за руки или спиной друг к другу, под руки).

Большинство перечисленных упражнений может выполняться на повышенной опоре – обычно на гимнастической скамейке. Разнообразить их можно бросками и ловлей мяча ударом об пол или скамейку с последующей ловлей.

Упражнения в равновесии в движении

Передвижение в смешанных упорах:

– передвижение вперёд, назад или в сторону в различных упорах – присев, стоя на коленях, стоя согнувшись, стоя ноги врозь;

– передвижение в упоре присев, переставляя руки и толчком ног или перешагивая и одновременным толчком рук;

– ходьба с различными положениями рук – в стороны, на пояс, к плечам, за голову, за спину, перед грудью, вверх и с различными асимметричными положениями;

– ходьба на носках в полуприседе с различными положениями рук;

– ходьба, высоко поднимая колени;

– ходьба приставными и переменными шагами;

– ходьба боком (правым, левым) приставными и скрестными шагами;

– ходьба спиной вперёд;

– ходьба, полуприседая и вставая на опорной ноге;

– ходьба с закрытыми глазами;

– разновидности ходьбы в сцеплении за руки вдвоём, втроём, группой.

Ходьба с дополнительными движениями:

– с хлопками – спереди, сзади, вверху, внизу, под ногой, с различным ритмическим рисунком (например, только на первый счёт, на первый и третий счёт и т.д.);

– с поворотами, наклонами в различные стороны;

– с бросками и ловлей мяча, с ударами об пол и ловлей и др.;

– с бросками и ловлей гимнастической палки;

– с передачей мяча партнёру, идущему сзади поворотом туловища направо и налево;

– с броском и ловлей мяча партнёру, идущему сбоку;

– с различными движениями флажками и другими предметами.

Ходьба с преодолением препятствий:

– перешагивание через предметы, разложенные на полу или повышенной опоре – через набивные мячи, гимнастические палки, кубики и др.;

– перешагивание через две линии, две верёвочки, две палки, лежащие на расстоянии ступни, полушага;

– перешагивание через верёвочку или палку, планку на различной высоте;

– подлезание под верёвочку или палку, планку, установленную на различной высоте – препятствие проходить согнувшись, в полуприседе;

– ходьба с проходом в «окно» – квадрат из верёвки, круг, обруч и т.п.

– ходьба с раскладыванием и собиранием предметов – набивных мячей, гимнастических палок, кубиков, фишек и др.;

– переноска груза с различными видами ходьбы – набивных или резиновых мячей, кубиков и др.;

– переноска груза на повышенной опоре – по гимнастической скамейке.

Расхождение вдвоём – выполняется по скамейке или гимнастическому бревну:

– при встрече один перешагивает через другого, принимающего низкое положение – лёжа на животе, упор присев, упор стоя на коленях, сед ноги врозь;

– захватом за плечи: встречаясь, партнёры обхватывают друг друга за плечи или под локти, выставляют вперёд одноимённые ноги до касания пятками и по команде одного из них, поднимаясь на носки, поддерживая друг друга, поворачиваются кругом плечом назад, далее расцепляя захват и делая шаг назад.

Комбинированные упражнения в равновесии

Упражнения в равновесии на месте сочетаются с упражнениями в движении. Все эти упражнения направлены на совершенствование упражнений в равновесии как на месте, так и в движении:

– во время ходьбы остановка на двух, на одной ноге, на носках;

– ходьба с остановками и выполнение двигательных действий;

– передвижение с остановками в равновесие на одной ноге;

– передвижение с предметом и остановка с его бросками и ловлей;

– передвижение навстречу друг другу с предметом (мяч, кубик и др.), остановка с бросками и ловлей предмета, поворот кругом, передвижение в обратном направлении.

Для выявления нарушений вестибулярно-мозжечковой двигательной функции организма человека, перенёсшего инсульт, В.В. Ковальчук (2016) предлагает следующие тесты:

Для тренировки устойчивости вестибулярных реакций нами применялись следующие физические упражнения:

1. Повороты головы направо и налево в и.п. (исходном положении) сидя, стоя с опорой и без неё, при передвижении.

2. Полукруг головой впереди при тех же и.п., как и в упражнении 1.

3. Повороты туловища в и.п. сидя и стоя ноги врозь и ноги вместе.

4. Наклоны туловища вправо и влево при тех же и.п., как и в упражнении 3.

5. Сесть на стул и встать при разных положениях и движениях головой.

6. Повороты, стоя на месте – направо, налево и кругом.

7. Повороты направо и налево во время передвижения вперёд, назад и в сторону.

Методические указания к упражнениям в равновесии

При проведении упражнений в равновесии необходимо обеспечить страховку и соблюдать правильную методику обучения:

Упражнения для тренировки равновесия и координации движений

Основой для достижения высоких результатов в борьбе самбо является быстрота реализации движений в условиях постоянно меняющейся ситуации. Спортсмены, которые обладают большей координацией, чаще всего могут быстрее переключаться с одного действия на другое, могут вовремя и легко уходить из опасных положений, а главное, редко попадать в них, действуют всегда быстро, решительно и уверенно. Хорошо координированные борцы смело идут на рискованные действия, так как, имея преимущество в данном качестве, опережают своими действиями действия противника.

Однако повторение и реализация двигательных действий в поединке невозможны без участия двигательной памяти спортсмена.

Двигательные навыки в организме человека состоят, с одной стороны, из врожденных движений, с другой, – из двигательных актов, складывающихся в результате запоминания двигательного материала, т.е. специального обучения на протяжении жизни. По наследству передается чрезвычайно важное свойство – пластичность нервной системы, обеспечивающая высокую степень тренируемости, т.е. передаются способности запоминать движения, овладевать новыми формами двигательных актов, что обеспечивает большие возможности совершенствования техники спортивных движений. Иначе говоря, происходит создание нового двигательного опыта посредством долговременной моторной памяти [1, с. 98].

Данный вид памяти, характеризующий память на движение, играет огромную роль в жизни человека, однако в отечественных исследованиях другие виды памяти встречаются гораздо чаще. Один из немногих авторов, изучающих двигательную память, В.И. Гончаров отмечает, что без моторной памяти мы должны были бы каждый раз учиться осуществлять двигательные действия. Автор считает, что при выполнении движений повторить их без отклонений от первоначального образа не всегда получается, в связи с этим всегда присутствует некоторая изменчивость двигательного действия, но в целом двигательный образ сохраняется. Например, такая устойчивость движений вне зависимости от обстоятельств характерна для движений письма (почерк) или наших некоторых двигательных привычек: как мы подаем руку, приветствуя своего знакомого, как мы пользуемся столовыми приборами и т.д. [2, с. 36].

По мнению В.И. Гончарова моторная память очень важна для многих спортсменов, требующих быстрого и точного воспроизведения сложных и тонких движений. Так же считает и выдающийся спортивный психолог Е.П. Ильин, подчеркивая, что в помощью памяти на движения мы сохраняем последовательность элементов при выполнении нескольких двигательных актов.

Это относится, например, к машинальной ходьбе, когда мы идем, не обращая внимания на наши шаги. Особенность этой памяти состоит в отсутствии необходимости участия сознания на определенном этапе [3, с. 111].

Спортсменам, занимающимся борьбой самбо, приходится четко и быстро ориентироваться в выборе первоначальных движений; последовательности выполнения элементов, составляющих содержание данного моторного акта; характере распределения мышечных усилий.

Длительное сохранение в памяти заученных движений в значительной мере зависит от уровня сформированности двигательного навыка и способностей спортсмена. Причем координационные способности самбистов при обучении движениям оказывают существенное влияние не только на формирование двигательного навыка, но и на его закрепление.

Принимая во внимание, что с физиологической стороны запоминание движений является не простым запоминанием, а запоминанием двигательных кодов, напряжений; пространственных, временных характеристик движения, темпа, амплитуды и того, что связано с образованием навыка, можно сделать вывод: эффективность запоминания движений зависит не только от методически правильного, но и психомоторно грамотного построения процесса обучения движениям [4, с. 75].

В ходе тренировочной деятельности самбист, отрабатывая спортивное мастерство, воспроизводит в памяти наиболее эффективные способы выполнения технических приемов, необходимых в непредвиденной соревновательной ситуации.

Запоминание технических приемов, условий и требований их выполнения является ведущим компонентом памяти. В его основе заложены условнорефлекторные связи – ассоциации, представляющие собой отражение в центрах головного мозга зависимостей и отношений, возникающих в процессе двигательной деятельности [5, с. 245].

Прочно усвоенные знания и двигательные навыки сохраняются у спортсменов долгие годы, определяя результативность сформированных технических приемов.

Спорт, в частности самбо, отличается большим разнообразием двигательных действий. В осуществлении этих действий принимают участие координационные способности спортсменов, которые проявляются как умения и навыки соизмерять и регулировать пространственные, временные и динамические параметры двигательных действий; поддерживать статическое и динамическое равновесие; выполнять двигательные действия без излишней мышечной напряженности.

Цель исследования: развитие координационных способностей самбистов различной квалификации с учетом уровня сформированности двигательной памяти.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие 24 спортсмена мужского пола в возрасте от 10 лет до 21 года, занимающихся борьбой самбо. Испытуемые были разделены в соответствии со спортивной квалификацией: 1 спортивный разряд – юноши 10–14 лет, спортивный разряд – КМС самбисты 16–18 лет, звание МС – спортсмены 19–21 года.

В рамках данного исследования проводилась разработка и экспериментальное обоснование комплекса специальных упражнений, направленного на развитие координационных способностей самбистов различной квалификации с учетом сформированности двигательной памяти.

Развитие координационных способностей самбистов различной квалификации осуществлялось в период технической подготовки, с внедрением специальных упражнений.

Обязательным условием являлось проведение трех тренировок в неделю, имеющих элементы целенаправленного развития координационных способностей. При этом нами не предъявлялись принципиальные требования к длительности выполнения заданий, а также их места в конкретной части тренировочного занятия (подготовительной, основной или заключительной). При этом длительность работы по развитию координационных способностей могла составлять от 15 до 40 мин на одной тренировке. Разработанный нами комплекс включает специальные упражнения, разделенные на 3 группы:

1. Упражнения для развития общих координационных способностей:

– два поворота на 360 градусов в разные стороны на двух ногах – прыжок вперед в упор лежа;

– два поворота на 360 градусов в разные стороны на двух ногах – прыжок в левую сторону с приходом в упор лежа;

– два поворота на 360 градусов в разные стороны на двух ногах – прыжок в правую сторону с приходом в упор лежа;

– кувырок назад через правое плечо;

– кувырок назад через левое плечо;

– кувырок назад с опорой на предплечье правой руки;

– кувырки в стороны через правое и левое плечо поочередно;

– падение на спину перекатом назад, а затем быстрое вставание;

– падение в упор лежа, а затем быстрое вставание;

– переворот боком «Колесо» вправо и влево.

2. Упражнения для развития специальных координационных способностей выполнялись с использованием методических приемов, стимулирующих более высокие проявления координации движений (зеркальным способом, в сочетании известного и неизвестного, изменение пространственных границ выполнения упражнения; изменение скорости и темпа движений; необычные исходные положения:

– забегание – борец, прогнувшись, упирается в ковер лобной частью головы и расставленными на ширине плеч ступнями перемещает свои ноги по дуге вокруг головы или туловища;

– борцовский мост – борец, прогнувшись, упирается в ковер лобной частью головы и расставленными на ширине плеч ступнями, опираясь на руки, вращает головой вправо и влево, по кругу;

– маятник – борцовский мост, перебрасывать ноги назад, затем вперед;

– удержания сбоку – сесть на ковёр возле правого бока партнера лицом к его голове и захватить правой рукой голову противника, а левой его правую руку под мышку;

– болевой прием на руку «рычаг локтя»;

– болевой прием на коленный сустав.

3. Упражнения для развития помехоустойчивости выполнялись под влиянием помех или сбивающих движений в промежутке между запоминанием и воспроизведением.

Упражнения представляли собой ряд последовательных элементарных движений конечностями и туловищем (некоторая имитация движений в самбо).

Предложенные движения были доступны для всех испытуемых.

– 5 команд: шаг вперед – поворот кругом – поворот налево – шаг назад – наклон назад;

– 7 команд: шаг назад – наклон вперед – поворот налево – приседание – шаг вправо – поворот кругом – наклон влево;

– упражнения с резиновым амортизатором – на удержание различных поз;

– отработка имитации приемов с резиновым амортизатором.

В данном исследовании констатирующий этап эксперимента состоял в определении уровня сформированности двигательной памяти самбистов различной квалификации и составлении комплекса специальных упражнений на координацию.

Формирующий этап эксперимента заключался в апробации комплекса специальных упражнений на развитие координационных способностей самбистов различной квалификации, с учетом уровня сформированности двигательной памяти спортсменов.

Для оценки уровня сформированности двигательной памяти самбистов были проведены контрольные испытания по определению:

тест 1 – объема запоминания двигательной информации;

тест 2 – точности воспроизведения силового усилия;

тест 3 – воспроизведения двигательной информации;

тест 4 – воспроизведения двигательного задания.

Задания, разработанные К.И. Брыковым и А.Г. Матвиенко, использовались для определения уровня координационных способностей самбистов различной квалификации [6, с. 289].

Тест 1. Данный тест направлен на определение устойчивости к комбинированным нагрузкам. Для этого необходимо последовательно выполнить несколько заданий из и.п. стоя: наклон вперед, затем один поворот 2 с, после этого кувырок вперед за 2 с, и.п. стоя, наклонить голову назад, наклон вперед, поворот на 360, кувырок назад. Общее количество заданий 10 раз. После окончания поставить носок ноги в центр круга радиусом 25 см, вокруг которого начерчены круги радиусом 50 и 80 см, и выполнить 10 подскоков. Оценка «отлично» – спортсмен остался в круге радиусом 25 см, «хорошо» – если респондент вышел в круг радиусом 50 см; «удовлетворительно» – самбист остался в кругу радиусом 80 см, выход из круга радиусом 80 см – «неудовлетворительно». При наличии выраженных вегетативных реакций (тошнота, побледнение и т.д.) – также «удовлетворительно».

Тест 2. Для определения устойчивости вестибулярных реакций использовалось следующее задание: выполнение поворотов на 360 с одновременным продвижением на расстояние 20 м, ширина дорожки для бега 150 см. Вначале испытуемый выполняет задание без поворотов, затем с поворотами. При оценке результата учитывается разница во времени выполнения задания с поворотами и без поворотов, и количество ошибок, т.е. выход за ширину коридора. Ставится оценка «отлично» – разница составляет не более 3–4 с, и нет ни одного выхода за коридор, «хорошо» – 5 с или два выхода за коридор, «удовлетворительно» – 6–7 с, или 3–4 выхода за коридор, более значительные ошибки – «неудовлетворительно».

Тест 3. При оценке направления спортсмен выполняет следующие задания с завязанными глазами: 2 кувырка вперед за 3 с, затем сразу (без остановок) 3 поворота на 360 за 6 с и затем 3 шага вперед в заданном экспериментатором направлении, стараясь попасть в круг диаметром 1 м. Выход в заданный круг – оценка «отлично»; выход в круг 130 см – «хорошо»; 175 см – «удовлетворительно»; более значительная ошибка – «неудовлетворительно».

Тест 4. Определение устойчивости после кувырков оценивается по способности респондента сохранять основную стойку (без колебаний) после выполнения кувырков за 10 с. Оценка «отлично» – устойчивое равновесие; «хорошо» – равновесие неустойчивое и схождение с места до 1 шага, «удовлетворительно» – смещение от основного места от 1 до 2 шагов, при более значительных отклонениях и падении – «неудовлетворительно».

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе эксперимента получены следующие результаты, представленные в табл. 1.