управление знаниями учебное пособие

Управление знаниями, Трофимова Л.А., Трофимов В.В., 2012

Управление знаниями, Трофимова Л.А., Трофимов В.В., 2012.

Учебное пособие представляет собой обобщенный труд в области отечественной и зарубежной практики менеджмента знаний и инноваций, раскрывает основные подходы и методы управления знаниями.

Предназначено для студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов, преподавателей, практических работников и всех тех, кто изучает дисциплины «Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Интеллектуальные информационные системы» и др.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. Основные понятия управления знаниями

1.1. Понятия «экономики знаний»

1.2. Сущность знания

1.3. Структура и классификация знаний

1.4. Жизненный цикл знаний

1.5. Способы трансформации знаний в организации

Глава 2. Система управления знаниями

2.1. Цели и задачи управления знаниями

2.2. Функции управления знаниями

2.3. Проектирование системы управления знаниями

2.4. Организационные формы управления знаниями

Глава 3. Информационные технологии создания и распределения знания

3.1. Данные и знания в ИС

3.2. Управление знаниями

3.3. Интеллектуальные информационные системы управления знаниями

3.4. Обслуживание систем управления знаниями

Глава 4. Интеллектуальные ресурсы как основной фактор инновационного развития в условиях экономики знаний

4.1. Интеллектуальный капитал

4.2. Модели и концепции креативности в организациях

4.3. Парадигмы инноваций

4.4. Инновационные модели коммерциализации и стратегии инновациооных преобразований

Библиографический список.

Скачать pdf

Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу

Управление знаниями 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры

Скачать книгу

О книге «Управление знаниями 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры»

В учебнике анализируются комплексные проблемы управления знаниями, оказывающие заметное влияние, как на образование, так и на развитие современных деловых организаций. Представлена информация об инструментах бизнес-аналитики и интеллектуального анализа данных. Человеческий капитал организации рассмотрен через призму компетенций сотрудников и обучающихся. Приведены модели компетенций руководителей, педагогов и проанализированы способы их оценки. Даны рекомендации по направлениям модернизации деятельности образовательных организаций в контексте революционных изменений во внешней среде. Приведены примеры использования аналитических методов для решения проблем отрасли образования. Рассмотренные методики оценки нематериальных активов и создания нового знания помогут не только преподавателям, студентам, но и практикующим консультантам комплексно решать проблемы развития инновационных компаний.

Произведение было опубликовано в 2018 году издательством Юрайт. Книга входит в серию «Бакалавр и магистр. Академический курс». На нашем сайте можно скачать книгу «Управление знаниями 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры» в формате pdf или читать онлайн. Здесь так же можно перед прочтением обратиться к отзывам читателей, уже знакомых с книгой, и узнать их мнение. В интернет-магазине нашего партнера вы можете купить и прочитать книгу в бумажном варианте.

Details

| Title: | Системы управления знаниями и применение онтологий: учебное пособие |

| Creators: | Кудрявцев Дмитрий Вячеславович |

| Organization: | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет |

| Imprint: | Санкт-Петербург, 2010 |

| Collection: | Учебная и учебно-методическая литература ; Общая коллекция |

| Subjects: | Искусственный интеллект ; Информационные технологии ; знания ; онтологии |

| UDC: | 004.89(075.8) |

| Document type: | Tutorial |

| File type: | |

| Language: | Russian |

| Rights: | Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |

Allowed Actions: Read Download (26 Mb)

Annotation

Последовательно рассмотрены понятия знания, управления знаниями, системы управления знаниями. Представлен обзор современных методологий управления знаниями. Предложено применение онтологий и семантических технологий в системах управления знаниями. Описан процесс управления знаниями в организации. Дано описание задач, методов и программных средств для повышения эффективности процессов создания, накопления, распределения и использования знаний в организации. Систематизированы программные средства для работы со знаниями. Приведены примеры систем управления знаниями, а также указаны направления современных исследований в области представления и управления знаниями. Особое внимание уделено применению онтологий в системах управления знаниями.Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по магистерской программе «Математическое обеспечение и администрирование корпоративных информационных систем» направления подготовки магистров «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Оно может быть также использовано при обучении (в системах повышения квалификации, в учреждениях дополнительного профессионального образования и пр.) специалистов в области информационных технологий и управления, которые интересуется вопросами создания систем управления знаниями, а также применением интеллектуальных технологий для обработки знаний на предприятии.

Управление знаниями, зачем и как мы это сделали

Те компании, которые не осознают, что знания являются средством производства более важным, чем земля, труд или капитал, постепенно умрут и никогда не поймут, что их погубило.Ларри Прусак

Глупость — дар Божий, но злоупотреблять им не следует.Отто фон Бисмарк

Предисловие

Итак, я решил лучше всего подать материал в двух частях.

Первая часть — максимально простая для понимания, но при этом логически связанная между собой информация по KM.

Вторая часть — материал в формате дискуссии между мною сегодняшним и мною из 2014 года, когда про управление знаниями я конечно слышал, но по причине №3 никакого значения этому не предавал. Признаю, в этом формате есть что-то «шизофреническое», однако таким беседуя с самим собой мне как-то проще «продавать» аргументы в пользу своих идей.

Структурно материал организован так:

О чем этот текст

Этот текст о методике повышения качества и эффективности работы коллектива называемой «Управление знаниями».

Видя отсутствие специализированных инструментов для управления знаниями, я полагаю, настоящая методика недостаточно применяется в мире и почти не применяется в России.

Кому этот текст

По моему скромному мнению, этот текст обязательно нужно прочитать руководителям управляющим коллективом начиная от 7 ± 2 сотрудников.

Кроме руководителей, изложенная информация может быть любопытна людям профессионально связанным технической поддержкой или HR.

Теория

Знания есть информация «усвоенная» (осознанная) человеком или приобретенный человеком опыт. Без человека — не существует знаний. Ведь связи и блат знания, являются предпосылкой для занятия сотрудником определенной позиции внутри организации поскольку должны применяться в процессе исполнения должностных обязанностей.

Для того чтобы кратко рассказать о управлении общими знаниями в организации прежде зададимся вопросом, что есть организация?

Организация есть группа людей объединенных и координируемых для достижения общей цели или, иначе говоря, миссии организации. Каждый из людей, объединенных в организацию, является специалистом в какой-либо предметной области. Для эффективной коммуникации внутри организации, направленной на выполнение миссии, специалистам необходимы общие знания.

Общими знаниями являются знания, полученные на основании одинаково интерпретируемой и одинаково используемой всеми сотрудниками информации. Соответственно, минимально-допустимым (или минимально приемлемым) уровнем знаний сотрудника организации является такой уровень общих знаний, благодаря которому, сотрудник может эффективно выполнять свои должностные обязанности, взаимодействуя с коллегами и информационными системами организации.

Именно необходимость использования человеком (специалистом) знаний, относящихся к «пакету знаний», определенному как минимально-допустимым уровень знаний, определяет в первую очередь должен ли человек быть привлечен в организацию в качестве сотрудника или допустимо использовать аутсорсинг соответствующего специалиста.

Если вы разделяете мое мнение о важности общих знаний, то вероятно вопрос как «гарантировать» наличие минимально уровня общих знаний в головах сотрудников либо уже пришел, либо скоро придет вам в голову.

Получить общие знания можно двумя методами:

Основой управления знаниями является идея регулярного использования (тренировки) знаний сотрудниками организации. Регулярное использование знаний достигается посредством применения технологии ситуационного моделирования. Технология ситуационного моделирования содержит сценарии (usecase) применения знаний. Каждый usecase в свою очередь моделирует «практическую« ситуацию в которой сотрудник сталкивается с необходимостью применить знание для разрешения описанной в сценарии ситуации.

Сценарий состоит из двух частей:

Стоит добавить, ежедневно решаемое количество usecase с одной стороны определено минимально приемлемым уровнем знаний, с другой не должно превышает порога «неприятия KM» сотрудника. Повторяемость usecase в процессе KM определяется кривой Эббингауза (Кривая забывания).

Практическая реализация

Буду рад ошибиться, но готовых решений, удовлетворяющим в полной мере моим требованиям к имплементации KM, пока не существует. Моя реализация на сегодняшний день это несколько «сторонних» систем, интегрированных между собой:

Механика взаимодействия систем

RT используется в качестве системы определяющей логику взаимодействия между системами. Инициатором взаимодействия всегда выступает RT, получая данные запрошенные посредством Google API:

Алгоритм тренировки знаний

Ежедневно, выполняются последовательно следующие процедуры:

Скептику

Я скептически смотрю на собственные литературные возможности, а поскольку больше всего в жизни я прочитал разных FAQ (но это не точно), именно этот формат я и выбрал для ответов скептически настроенному читателю. Уверен, другая стилистика убедила бы моего читателя еще меньше.

Вопрос №1

Вопрос: Зачем нужно управлять знаниями, ведь знания это то что уже есть в голове… Например, мой водительский стаж более двадцати лет, я без аварий езжу уже много лет, зачем управлять знаниями по управлению автомобилем?

Ответ: Человеческая память так устроена, что она очищается от ненужных знаний. Вы ездите много — это каждодневная тренировка, а регулярная тренировка и есть одна из методик управления знаниями.

Вопрос №2

Вопрос: OK, пусть так, получается Вы повесили ярлык “управление знаниями” на то что я и без вашего ярлыка делал много лет. Спасибо Вам. А теперь скажите, какая практическая польза от вашего ярлыка?

Ответ: Вопрос важный, объясню подробно. Вот Вы говорите, что много лет успешно управляете автомобилем. Задумайтесь, действительно ли Вы умеете им управлять, нет ли подмены понятий? Ответьте себе на вопрос — так же ли хорошо Вы будет управлять автомобилем за рулем которого впервые? а если дорога будет «адски» скользкая? а если ехать по узкому серпантину? а если правила дорожного движения отличаются от привычных Вам? Не правильнее-ли сказать Вы отлично справляетесь со «своим авто», в привычной Вам обстановке… Получается, Вы отлично справляетесь с тем, что ежедневно тренируете, а как быть с навыками которые требуются пару раз в год? а один раз в несколько лет? Не правильнее будет утверждать так: я умею управлять машиной, но когда понадобится, приобрету дополнительные специфические навыки по мере необходимости.

А теперь отвечая на Ваш вопрос — ярлыки вешает ум без чьего либо участия, он так устроен. Ярлык — это элемент классификации окружающего мира умом. Ум может интерпретировать окружающее исходя из предыдущего опыта, как бы концентрируясь на главном и отбрасывая несущественное. Польза от классификации есть — без нее мы не отличали правое от левого, но и о нюансах забывать не следует, правое и левое в зеркале меняются местами например.

Вопрос №3

Вопрос: «Чего за это х$#я… сложно, сложно бл#$ь … почему так сложно … вообще них#$ не понятно»?

Ответ: Мда… Короче, если не зашло, объясняю на пальцах. Вы знаете только то что регулярно тренируйте или повторяете, а насчет всего остального — Вы на это уже забили это уже забыли.

Вопрос №4

Вопрос: Ну допустим… как из этого извлечь практическую пользу?

Ответ: Очень просто. Если Вам нужно поддерживать определенные знания у подчиненных — иного пути кроме регулярной тренировки не существует.

Вопрос №5

Вопрос: Ерунда какая-то, невозможно удержать в голове все на свете, да и не нужно это, можно ведь прочитать нужный документ при необходимости.

Ответ: Конечно невозможно, поэтому нужно тренировать только действительно необходимые знания.

Вопрос №6

Вопрос: OK, как определить какие знания необходимы?

Ответ: Вообще-то слишком «широко» поставлен вопрос, но попробую объяснить понятно. Знания есть помещенная в голову информация, а информация есть классифицированные данные. Так вот знаниями должна стать информация, которая должна «отскакивать от зубов» как в известной поговорке. Если приводить аналогии из реалий техподдержки, знаниями должна стать та информация которую инженер должен помнить, а не лезть каждый раз в документацию.

Вопрос №7

Вопрос: Повторять регулярно одно и тоже — тупо. Через месяц от этих знаний тошнить будет.

Ответ: Вы правы, это серьезная проблема. Поэтому нужно подготовить большое количество usecase, чтобы свести к минимуму вероятность «рвотного рефлекса» от повторения одного и того же. Кроме того, методика Эббингауза позволяет повторять usecase, следуя сложному алгоритму, исключающему «рвотные позывы».

Вопрос №8

Вопрос: Ясно, понятно — придумал Эббингауз технологию сохранения знаний в голове. Будем справочники учить?

Ответ: Учить справочники по меньшей мере — не эффективно использовать память. Повторюсь, надо определится какая информация должна стать знанием, и только эти знания тренировать… остальную информацию надо гуглить по мере необходимости.

Управление знаниями: какие документы нужны и что в них фиксировать

Процесс документирования эволюционно прорастает из скупых комментариев в коде по мере роста компании. Где-то в середине пути обычно появляются люди, которые говорят, что знают, как правильно, и что «в этой книжке написано, как надо делать документацию», и приносят в компанию какой-нибудь тяжелый процесс. Дальше идут обсуждения, споры, ссылки на разные источники с противоречивыми подходами и так далее. На самом деле всё это не случайно. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с такими моментами, это значит, что есть культурные различия. Тренды меняются, и каждая эпоха дает свои учебники.

Под катом вместе с Максимом Цепковым будем разбираться, какие уроки можно вынести из разных подходов, как проектировать документы проекта, что занести в wiki, для чего подойдет Google Docs, а что обязательно должно все время находиться перед глазами. Да и вообще, зачем нужна это вся документация. Заодно и тему управления знаниями затронем.

Культуры программных проектов

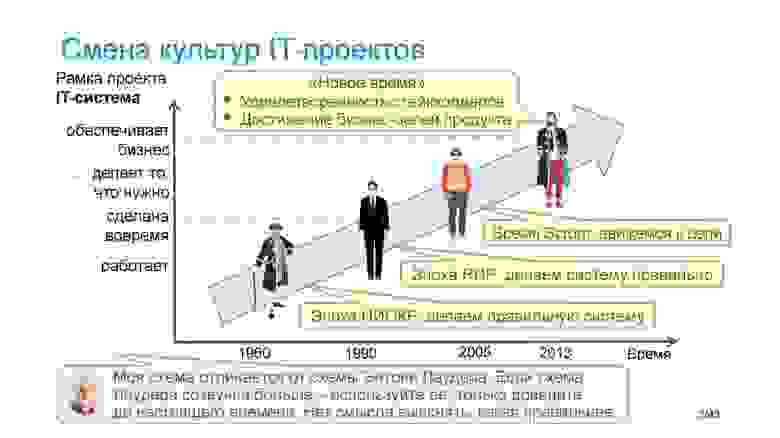

История IT-отрасли делится на этапы-эпохи, для каждой из которых характерен свой подход к ведению проектов: свои представления об успехе, критерии качества, организации работ. Энтони Лаудер в 2008 году написал книгу «Культуры программных проектов» (ссылки на оригинал, перевод и рецензию Стаса Фомина), в которой выделил четыре периода:

О спикере: Максим Цепков IT-архитектор и бизнес-аналитик, навигатор и эксперт по миру Agile, бирюзовых организаций и Спиральной динамике.

Я пользуюсь чуть-чуть другой периодизацией, продленной до настоящего времени. В схеме, которую я предлагаю, главное, что менялось, — рамки проекта. В эпоху НИОКР было важно, что IT-система работает, в эпоху RUP — что она сделана вовремя, в эпоху Agile — что она делает то, что надо заказчику, а не просто работает, потому что выяснилось, что часто делали не то.

В новое время IT-проект должен обеспечивать решение проблем бизнеса и приносить удовлетворение стейкхолдерам. Не важно, какая из схем деления на культуры на самом деле правильная, можно пользоваться любой, потому что отличия только в деталях.

Но важно понимать, что большая часть учебников про документацию как раз написана в эпоху RUP, в которой организация процесса была направлена на то, чтобы уложиться в бюджет и сроки. Это не получилось, но учебники-то остались, и новых учебников не написали.

Agile в самом начале своего развития сильно качнул маятник в противоположную сторону, объявив, что работающий софт гораздо важнее, чем документы. А дальше были частные форматы: user story, use cases, частные практики, story mapping и т.д., которые отражались в документах. Но всеобъемлющих учебников по этому поводу не написали, потому что поняли — учебники не работают.

Сейчас мы поняли, что проекты разные и универсальных рецептов точно нет — надо делать то, что уместно. Но при этом не надо изобретать с нуля, надо использовать шаблоны и образцы примерно так же, как это происходит, например, в проектировании интерфейсов. Интерфейсы разные, особенно на мобильных устройствах с маленьким экраном надо размещать то, что сейчас важно для задачи, никаких универсальных вещей не существует. Но есть style guide, который обеспечивает интуитивное освоение, шаблоны и практики.

Разрабатывая style guide, ориентируются на UX. В документации то же самое — на Doc style guide проекта.

Я надеюсь, что доклад даст принципы и концепты, опираясь на которые, вы сможете улучшать ситуацию и решать проблемы с документами в своем проекте.

Документы — для коммуникации

Основная идея, из которой я исхожу, что документы не являются самоценными, а обеспечивают коммуникацию. Точно также как интерфейсы сами по себе не имеют значения, а обеспечивают коммуникацию пользователя с той функциональностью, которая скрыта в серверной части.

Форма документов, также как интерфейсов, вырабатывается из целей коммуникации.

Тут важно, что в случае долговременных документов, коммуникация распределена по времени. Ты сегодняшний пишешь письмо себе в будущее, когда надо будет заново внести изменения в ту фичу, которую ты делаешь сейчас. Вернувшись к ней через год-полтора, вспомнить, разобраться. Либо это может быть совсем другой разработчик или пользователь, эксплуатирующий твою систему.

А если документ нужен для коммуникации, то он должен быть адресным. С его помощью мы ведем коммуникацию с конкретными людьми, а не рассылаем на весь мир. Следовательно, делим документы по назначению и адресату:

Критерий качества документа

Критерием качества будет то, насколько документ поддерживает коммуникацию, для которой он создавался. Важна понятность документа всем сторонам коммуникации, что ограничивает сложность нотаций. Когда мы представляем диаграммы классов, бизнес-процессов, состояния документов для заказчика, мы должны не забывать о том, кто будет читать документы.

Диаграммы классов в UML — это очень сложная по нотации конструкция, которая в простом виде, когда нарисованы только классы и связи, почти интуитивно понятна. Но дальше, когда диаграмму нагружают всякими дополнительными значками, она быстро становится понятной только автору и разработчикам. Они-то думают, что передали смыслы. А заказчик думает, что разработчики тут сделали какие-то пометки для себя, в которых смысла нет, но стереть их они не могут. При этом упрощенные схемы должны сохранять ключевые моменты. Стоит использовать всё наработанное: гипертекст, ссылки, тексты, графики, аудио, видео, чтобы быть эффективным.

Схемы и модели гораздо эффективнее текста, потому что естественный язык многозначен. Опыт говорит о том, что схемы и визуализации значительно меньше искажаются и подвергаются неверной трактовке, чем текст. Но схемы обязательно нужно сопровождать описаниями, которые, что важно, не дублируют содержание, а поясняют суть.

Нужно создавать словарь понятий, единый язык проекта, но при этом важно обсуждать не термины, а содержание. Не надо спорить, как правильно употребить слово для какого-то понятия. Надо спорить о том, какие у нас вообще есть понятия и объекты в данной предметной области, и выделять их. На тему терминологического плюрализма и подходов работы с ним есть хорошие фрагменты в курсе лекций по системно-инженерному мышлению у А. Левенчука.

В этой распределенной во времени коммуникации очень важно донести смыслы, чтобы разработчик принимал конкретные решения. Всегда есть непредусмотренные альтернативы: по расположению кнопок на форме, по коду, по гибкости, общности решения. Если решение критично, разработчик, конечно, прервется и уточнит. Но лучше, чтобы он в этот момент мог сам поставить бизнес-задачу и принять решение — прерывание в процессе кодирования дорого. Ответ на вопрос «зачем» в документации сильно помогает, поэтому и появился.

Урок про «зачем» и «почему» надо учитывать, даже если используешь другие форматы — фиксировать цели пользователей и бизнеса, начиная от целей проекта. А то содержание целей проекта часто сводится к «бизнесу зачем-то надо».

Не надо слепо делать странных вещей, которые бизнес непонятно зачем захотел. Обычно у него есть вполне рациональные основания, после раскапывания которых оказывается, что делать надо совсем другие вещи.

Проектируем документы проекта

Как проектировать? Как и любую другую систему. Основная ментальная вещь, которую надо изменить в себе — то, что не надо брать готовый шаблон и его копировать, а надо спроектировать новое, как вы делаете это с интерфейсами. Надо взять и спроектировать интерфейсы своей системы, опираясь на всё многообразие.

Дальше выделяем кейсы коммуникаций, определяем документы, которые их будут поддерживать. Если коммуникация распределена по времени, то нужен ответственный за поддержание документов и грамотная приемка документов. Потому что, если мы через 3 года обнаружим, что описания, скажем так, не очень внятные, то эта обратная связь будет немного запоздалой, ее некому будет передавать.

Дальше в процессе использования оцениваем качество, и повышаем его так же, как Usability и UX.

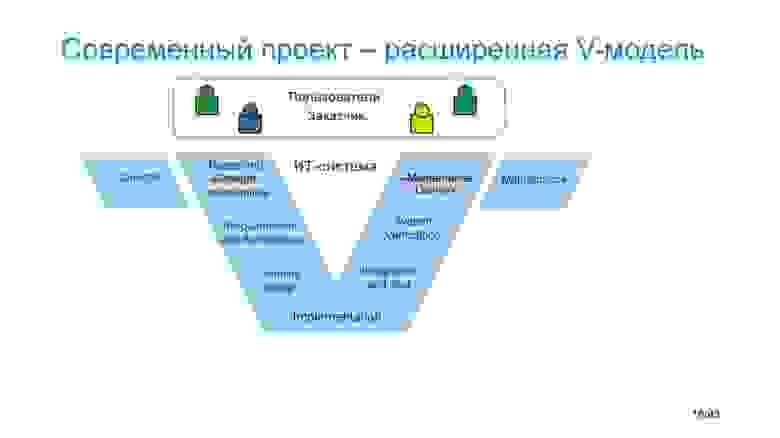

Чтобы проектировать, нужны схемы. Удобная схема — V-модель, которая показывает цепочку проекта, как пример абстрагирования, а потом доставки результата.

Не факт, что вам нужны именно эти документы. Особенно это относится как раз к требованиям и заданиям на разработку.

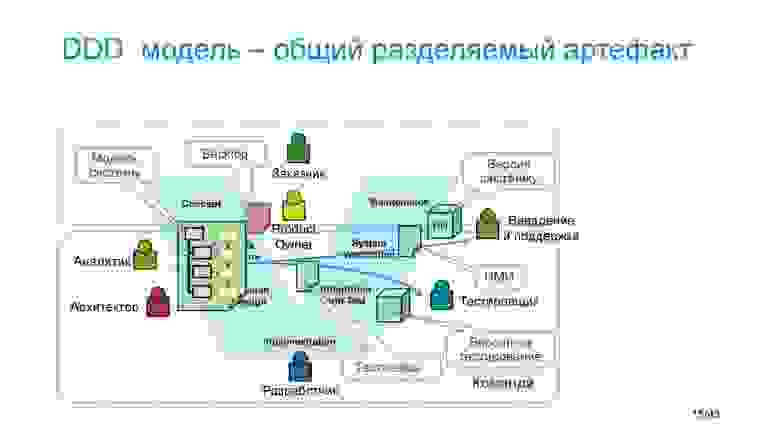

Есть, например, альтернативна — Domain-Driven Design, согласно которому вместо требований и заданий на разработку используется модель системы, как коллективный артефакт. Модель отражает систему, и её ведут аналитики с одной стороны и разработчики с другой.

Таких вариантов и практик много. Все они тесно связаны с процессом разработки, ведь именно в процессе возникают коммуникации. Смотрите на свой процесс и делайте артефакты ему адекватными.

V-модель — это наследие эпох НИОКР и RUP. С тех пор культуры поменялись, и современный проект гораздо шире. Вместо концепта возникли такие вещи как нужды пользователей и возможности для бизнеса. Справа, вместо разового maintenance, появилось delivery очередного релиза и непрерывное во времени сопровождение.

Требования

Между концептом и стартом проекта обычно есть ключевой артефакт — концепция или Vision, который фиксирует стартовые полагания проекта. С концепцией мы будем соотноситься по мере развития проекта, но главное, именно на её основе в самом начале принимается решение, браться за проект или нет.

Насколько концепция или видение должно быть подробно проработано, определяется функционально: документ надо сделать как можно более коротким, потому что быстро, но так, чтобы стейкхолдеры приняли решение о старте проекта. Как правило в концепции нужно отразить:

В процессе работы над требованиями важна такая вещь как внешняя граница проекта. Со сменой культур представления о ней изменялись от фичи как части конструкции системы (в эпоху НИОКР) до фичи как функции системы, которая что-то внутри себя делает, а сейчас фича — ценность для пользователей. Это разные уровни артефактов, за них отвечают разные специализации: архитектор, системный аналитик, бизнес-аналитик. Но это функциональный подход к системе.

Если говорить про удовлетворенность пользователей, то там тоже возникла линейка специализаций: UI-дизайнер, который отвечает за удовлетворенность пользователей внешним видом, Usability — про использование и UX-специалист, который работает над интуитивной осваиваемостью интерфейсов. Эта граница тоже сдвигается. В вашем конкретном проекте она может быть разной, так как одно дело enterprise-разработка, для которой и система обучения есть, и пользователь никуда не денется, как 1С-бухгалтер, потому что это его рабочее место. И совсем другое дело, например мобильная разработка. Если в магазине текучка кадров такая, что продавец или кладовщик работает в среднем по 3-6 месяцев, то вопрос освоения мобильного приложения для работы за 2 дня, а не за 2 недели обучения актуален.

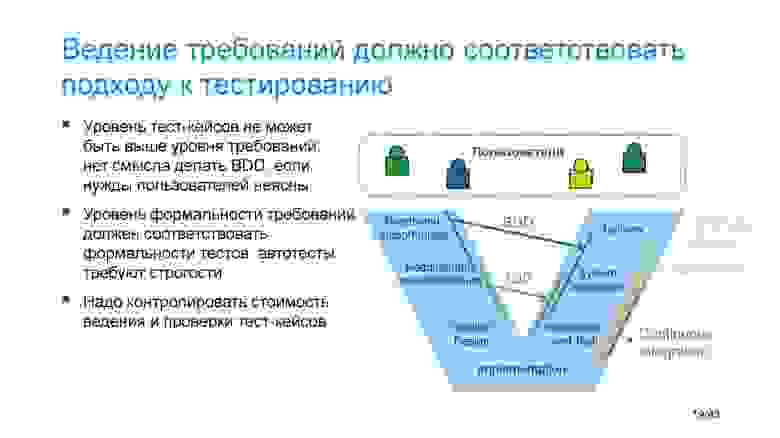

Ведение требований должно соответствовать подходу к тестированию и наоборот. Если у вас классические требования Requirements and Architecture, то Test Driven Design возможен, а Behavior Driven Design вряд ли. Потому что BDD по замыслу рассчитан на то, что вы сформулируете сценарий работы пользователей, то есть на более высокий уровень абстракции. Если в требованиях нет сценария, то и взять его неоткуда. Такие связи надо учитывать, а еще контролировать стоимость ведения и проверки тест-кейсов.

Артефакты для индивидуального фокуса

Отдельный класс артефактов предназначены для повседневного индивидуального фокуса. Это, например, те схемы, которые распечатаны и висят в комнате разработчиков перед глазами. Один из уроков Agile: доска с задачами и Burn down chart, физически висящие в комнате или настроенные на горячие клавиши в электронном формате, очень помогают. Отвлеченный в раздумьях взгляд, случайно цепляется, и информация все время освежается. Точно так же с архитектурными схемами, важными принципами.

ER-диаграммы, слоевая схема приложения или основные компоненты — есть в документации. Но лежать в документации или висеть на стене постоянно — это большая разница. Когда разработчик думает: «А не проковырять ли дырочку в API поверх слоевой модели наискосок?», потому что это реально сократит время разработки конкретной фичи (но аукнется потом при сопровождении), а схема тем временем висит перед глазами, то скорее всего он увидит, что это будет именно дырка. Если схема есть где-то там в документе, то о ней можно временно забыть, и быстренько написать код, нарушающий архитектуру.

Знания о движении проекта

В Scrum-процессе предусмотрены специальные точки формирования знаний о движении проекта:

Долговременные описания

При формировании долговременных описаний основной вопрос — определить, какие кейсы будет поддерживать описание. Варианты могут быть совершенно различные:

Универсальное описание — детальное, дорогое, неактуальное и к тому же ненужное, потому что необходимую информацию в нём не найдёшь из-за его детальности.

Надо фиксировать назначение, оценивать соответствие, помнить: чем подробнее документ, тем дороже.

Типичный вопрос: протоколы регулярных небольших встреч с заказчиком должны быть понятны и напоминать о содержании обсуждения только тем, кто участвовал во встрече, или быть такими, чтобы их можно рассылать всем, кто во встрече не участвовал, и они тоже могли разобраться? Это важный вопрос.

Очевидно, более подробные протоколы стоят сильно дороже. Этим надо управлять, и могут быть применимы компромиссные варианты. Например, в протокол заносить короткое резюме, а за подробностями обращаться к записанному видео или аудио. Это действительно может быть полезно, многие возвращаются к видеозаписям.

При этом, возвращаясь к «зачем и для чего», не забываем фиксировать в резюме логику решений, а не только «что сделать». Пусть кратко, но это важно.

С нормативно необходимыми документами по ГОСТу, нужно понять, нужны они для сдачи проекта или еще для чего-то. Как правило, нормативные документы обеспечивают коммуникацию заказчика с его проверяющими и должны быть написаны в том объеме, в котором нужно, и с учетом использования заказчиком. Иногда это write-only документы. У нас, например, есть заказчики, для которых отдельно изготавливается рабочая документация и документация для проверяющих. Но есть и те, кто хочет, чтобы идущие на проверку документы были рабочими, основными. В зависимости от этого процесс документирования отличается, но как только мы понимаем его назначение — всё хорошо.

Коммуникация передает смыслы

Немного отвлечемся и обсудим, что коммуникация передаёт смыслы.

Начинается всё с предположения эпохи RUP, которая породила Объектно-ориентированный подход (ООП). Если мы разложим мир на объекты и связи, то получим однозначно трактуемую картину мира.

Заказчик может видеть мир, как совокупность взаимодействующих агентов в модели Haskell, которые обмениваются сообщениями. Агенты-то одни и те же и слова понятны, но картина совсем другая. Схема, в отличие от текста, эту разницу отражает. Поэтому используем схему.

Разный способ мышления — это норма. Иерархические модели, таксономии пошли от научного освоения мира, в котором все приведено к строгой форме и «разложено по полочкам». Сейчас же, с развитием интернета, популярно мышление мира как облако тэгов со связями, есть даже специальное слово — «фолксономия». Такое мышление эффективно и операбельно. Маркетинг, масс-медиа построены на этом. А мир IT-инженеров, которые ближе к научной картине мира, всё больше и больше с этим сталкивается.

В этом смысле надо знать и зафиксировать разницу мышления. Иначе вы сделаете квадратную систему, а заказчик приготовит для нее круглую дырку. Потом начнется процесс совмещения и придется довольствоваться какой-нибудь каплевидной кракозяброй, потому что один угол вашей квадратной схемы никак не спилить — он сделан из твердого архитектурного металла.

Что делать, понятно. Рисовать схемы. Надо брать готовые, всем известные, источники, например, UML. Но учитывать, что формальные нотации хорошо понимаются далеко не всеми, а эскизные, неформальные схемы многие воспринимают исключительно как картинки.

Принципы ведения документов

1. У документа нет автора.

Он живет дольше первого автора, поэтому работаем коллективно, а не пересылаем в письмах, используем wiki-системы. Можно и Google Docs, но там отдельные документы, что не всегда удобно. Для короткоживущих постановок Google Docs замечательно подходит.

Из того принципа, что у документа нет автора и опыта wiki-систем, следует важное следствие: увидел, что улучшить, — делай сразу, согласование нужно только по несогласию.

Вроде все понимают, что автора нет, но мало кто исправляет чужой документ. Орфографию еще ладно, но если что-то более сложное, то надо автору пойти и написать. Нет, надо взять и исправить. Все wiki-системы имеют уведомления. Если автору важен документ, он увидит уведомление, посмотрит историю изменений, объяснит, если вы не правы. Но в большинстве случаев он или не заметит, или решит, что исправлено нормально. Успех Википедии как раз в этом.

2. Документ создается постепенно.

Большой документ устаревает раньше, чем будет написан. Достаточно кратких концептов, а детализация по необходимости. Делаем ту часть документа, которая касается текущей задачи.

Форматы, которые принес Agile: user story, use case, story mapping, в отличие от прежних монолитных постановок, появились не сразу. Они ориентированы как раз на инкрементальное создание документов, инкрементальную проработку. Они не везде есть, но как только мы решили, что документы сдаем и детализируем инкрементально, это накладывает такие же ограничения на структуру артефактов, как и на код. Как только мы пишем систему инкрементально, а не до конца всё отлаживаем, мы должны соответственно организовать код: компонентная архитектура, микросервисная архитектура — много вариантов, но не монолит.

3. Содержание важнее формы.

Формальные требования к документу не работают. Их можно брать, чтобы экономить время на старте, но это не критерий качества. Работают критерии пригодности документов использования стейкхолдеров: чек-листы и экспертная оценка.

В этом месте регламенты не работают — это урок развития и IT-отрасли, и не IT-отрасли. В Wiki-системах править может кто угодно, нет долгого процесса согласования и т.п. То же и с политиками коммитов во многих OpenSource проектах. Конечно, там есть approve и т.д., но это овеществленный опыт, которым надо пользоваться.

4. Оставляем следы.

Это другой важный принцип касается протоколов совещаний, резюме разговоров. То есть поговорили вживую, в чате и записываем в Task Tracker резюме на 1-2 предложения. Обычно мы думаем, что все запомним и так, но потом случаются форс-мажоры, а через неделю уже никто не помнит, о чем тогда договорились.

Не бойтесь писать резюме сами. Тот, кто пишет резюме, фиксирует, о чём договорились на самом деле. Но и не надо сильно перегибать палку. Если коммуникация продолжается дальше, и возникают новые договоренности, то хорошо. Но в случае какой-то паузы, записанное может пригодиться. Поэтому пишите, и делайте материалы доступными всем участникам.

Цель следов — это не поиск виноватых, а восстановление обстоятельств, логики действий и т.д. Например, когда ты видишь какой-то очень интересный код, связывающий разные поля или другую логику-проверку, очень важно понять, зачем ее в свое время вписали, и актуальны ли до сих пор обстоятельства, которыми она была вызвана. Следы позволят понять: либо обстоятельства действуют и это особый случай, либо же обстоятельства уже не действуют и можно выключить.

Типовые модели знаний

Есть типовые модели:

К типовым моделям на надо относиться как к догме. Они слишком тяжелы, если соблюдать форму, но хороши для проверки содержания и структуры.

Только определив характер работы с документами, имеет смысл выбирать инструменты, а не наоборот. Так же, как фреймворки для разработки, имеет смысл выбирать, поняв, что за проект, какие там интерфейсы, взаимодействия с базой данных, сервером приложений, а не постулировать: это хороший фреймворк, будем писать на нём.

Как я уже говорил, Wiki — хороший вариант, потому что это общее пространство для всех документов, удобная коллективная работа, изменения, поиск, схемы и т.д. Я не буду за него агитировать, но чуть-чуть похвастаюсь. У нас в компании CUSTIS есть собственная сборка движка MediaWiki. Мы ее сделали давно, ещё до Jira и Confluence, она выложена в OpenSource и доступна на http://4intra.net. Я на ней, например, поднимал wiki-системы для студентов, когда преподавал.

Совершенно другое дело — кратковременные документы. Их удобно хранить рядом с задачами в Slack, Task Tracker или в Google Docs, как ссылки.

Долговременные же лучше держать в публикуемой документации вместе с кодом. Там свои инструменты, не wiki. Хотя можно в wiki публиковать git, который по коммиту что-то отрендерит в wiki-разметку и опубликует как страницу вместе с написанными вручную материалами, которые там же лежат.

Главное — не система документирования, а способ её использования.

Управляем профессиональными знаниями

Помимо управления проектной документацией есть управление профессиональными знаниями, которые относятся не к проектам, а к технологиям и процессам.

Это отдельная отрасль, называется «управление знаниями». Она родилась, когда Запад задумался: «А чем нам выигрывать в конкурентной борьбе после того, как Китай сопрёт все патенты?» Решили, что будут конкурировать знаниями. Там есть много наработок, например, классическая книга «Учитесь летать» на эту тему, про опыт British Petroleum. Она уже относительно несвежая, но из неё всё равно можно извлечь много уроков, также как из старых учебников по ООП, мы просто берем что нам надо.

Слушаем пульс времени. Знания о технологиях и способах работы сейчас меняются очень быстро. Практика опережает теорию, и ее надо осваивать практикой.

К сожалению, по многим областям учебники никогда не будут написаны, потому что характерное время написание учебника 5–7 лет, а то и больше. За это время в современном мире он необратимо устареет.

Например, способ программирования в миксованной парадигме, который появился, когда в C# втащили реляционную функциональную парадигму, до сих пор теоретики ООП не осмыслили. А программисты уже лет пять как используют.

Один из эффективных способов держать руку на пульсе — это коммуникация в сообществах в компании и за её пределами. Встреча на кухне — хорошо, и общая wiki — тоже хорошо, но без коммуникаций мертво. Обмен профессиональными знаниями надо организовывать в компании и за пределами. Надо понимать, где у вас в компании достаточная компетенция, чтобы сообщество жило внутри, а где надо выйти вовне. Конечно, работа сообщества и накопление знаний имеет цену, поэтому надо управлять процессом и выделять ключевые тематики.

Уроки управления знаниями

Знания могут быть — но как найти человека, ими обладающего. BBC в свое время выяснили, что при командировке за новостями важны знания о местном контексте, которые есть у любого, кто там уже был. То есть независимо от того, оператор это или техник, знания контекста будут. В наших терминах это значит, что важнее не профессиональные сообщества, а общая база сотрудников с информацией о поездках.

Урок от IBM: профессионал не понимает вопроса дилетанта — нужны переводчики.

Идея IBM была такая: создать сообщество, в которое люди будут писать свои вопросы по такой-то теме, а эксперты будут их видеть и отвечать. Что важно, экспертов на это мотивировали. IBM большая компания и запустила сразу много сообществ, но взлетели только некоторые. Вроде везде условия были одинаковые, но оказалось, что в успешных сообществах, были специальные люди, которые мониторили весь поток вопросов, а потом маршрутизировали их к нужным экспертам, переводя по дороге и объясняя эксперту, что «это вопрос к тебе, он спрашивает про то, что ты знаешь». То есть профессионал часто просто не опознает вопрос. Поэтому отдельная полезная компетенция в вопросе управления знаниями — понять по вопросу тему, а потом перевести вопрос эксперту по теме, чтобы тот принял его.

Подводим итоги

Документирование — лишь один из вопросов управления знаниями. Многие другие важные аспекты, такие как: вовлечение сотрудников, создание культуры непрерывного обмена знаниями, оценка эффективности управления знаниями, процессы и ПО, мы будем обсуждать на нашей профессиональной конференции по управлению знаниями Knowledge Conf.

Но сначала 25 февраля в рамках митапа на TeamLead Conf мы с Максимом Цепковым и Дмитрием Симоновым попробуем решить одну конкретную практическую проблему. Приходите, заодно пополним список болей для нашей конференции.