уголовное право это наука о преступлении и наказании

Уголовное право

Краткое содержание

Источником уголовного права в России является Уголовный кодекс Российской Федерации или УК РФ. Действующий УК РФ был принят в 1996 году и заменил собой УК РСФСР, утверждённый 27.10.1960 года, с многочисленными изменениями и дополнениями, которые не могли исправить самого главного – прежний кодекс был принят при другом государстве и другом государственном строе. С момента вступления в силу и вплоть до настоящего времени УК РФ также подвергается постоянному совершенствованию; к примеру, с 1996 по 2016 год в него в среднем каждые 1,5 месяца вносились какие-то изменения. Причём более всего поправки затрагивали и затрагивают преступления в сфере экономики.

Откуда возникло слово «уголовный»?

Название правовой отрасли, которая регулирует отношения в сфере совершения преступлений, определяет, какие деяния являются преступными, устанавливает наказания за совершение преступлений, в большинстве языков мира или возникло на основе слова «преступление», или произошло от понятия «наказание». В качестве примера можно привести Германию либо же англоязычные страны (crime – преступление, а criminal – уголовный).

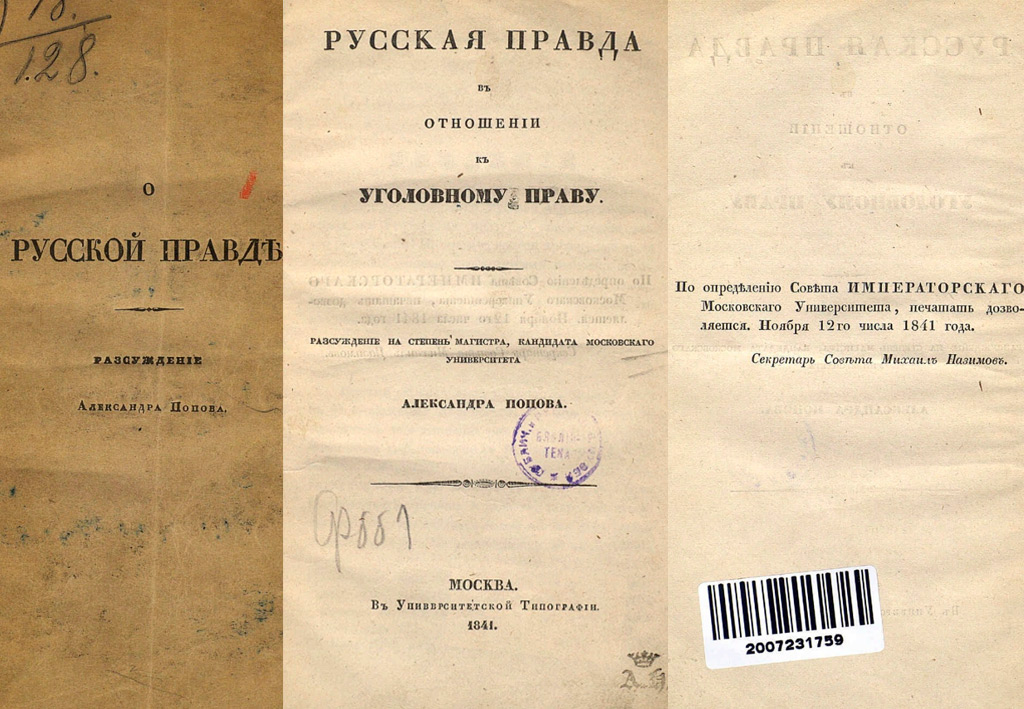

Однако русский язык в этом отношении является исключением. В правовой лексике нашей страны понятие «уголовный» появилось в конце XVIII века. В науке выделяют два источника происхождения данного понятия в русском языке. С одной стороны, происхождение слова связывают с основными юридическими памятниками Древней Руси («Русская Правда», в первую очередь), где употреблялись такие термины как «голова» в значении «убитого», «головник», то есть убитый.. С другой стороны, происхождение слова прослеживают из римского права, в котором было понятие «capitalis» как имевшее отношение к самым серьёзным видам наказания: смертная казнь, лишение гражданства или свободы. В корне данного термина тоже было понятие «голова».

В Средневековье на Руси (примерно XVI век) существовало также слово «уголовие». Оно означало лишение жизни. М. М. Сперанский, работая с Уголовным уложением Российской империи 1813 года, писал, что уголовным наказанием можно считать то, которое так или иначе умаляет жизнь человека. А она, в свою очередь, может протекать в 3 плоскостях: в физической, гражданской и политической. И если наказание затрагивает хотя бы что-то одно из этого, то оно будет уголовным.

История уголовного права

Сейчас во многих странах единственным защитником в уголовном процессе может выступать адвокат, то есть юрист, получивший дополнительно специальную подготовку и имеющий определённый опыт. А вот в Древнем Риме, ставшем родиной современной европейской правовой системы, в роли такого защитника могли выступать обычные ораторы. Умение красиво говорить оценивалось гораздо выше знания законов.

Многие считают, что право начало формироваться в Древнем Риме. Действительно, античный мир многое сделал для современной юриспруденции, в особенности для европейского права, но далеко не только для него. Тем не менее история права началась с законов Ману и Хаммурапи. Для того периода характерно:

Следующей вехой в мировой правовой истории можно считать Древний Рим. Уголовное право в нём было довольно хорошо развито, впрочем, как и все остальные ветви. В первую очередь в качестве источника можно назвать законы XII таблиц. Характерными чертами отрасли является следующее:

Римское право существовало довольно долго. И даже с фактическим падением Римской империи к его нормам нередко прибегали, чтобы разобраться с возникающими ситуациями. При этом такие способы начали смешиваться с церковным правом, которое оказывало всё большее влияние на повседневную жизнь граждан. Так было вплоть до наступления Средних веков.

Для уголовного права Средневековья характерны следующие признаки:

Развитие уголовного права начало идти активнее по мере общего развития общества. В Новом времени уже можно наблюдать следующее:

Дальнейшее развитие связано с технической революцией и общим прогрессом. На формировании уголовного права сказалось изменение общественных отношений в целом. В итоге для Новейшего времени характерно:

Разумеется, конкретная реализация норм и специфика сильно зависят от определённого региона. Уголовное право может находиться на разных стадиях развития в зависимости от страны, её государственного строя, формы правления.

Предмет регулирования

Манипуляции с уголовным правом позволяют в несколько раз снизить уровень преступности. В ряде случаев для снижения преступности достаточно просто поменять статью в УК, например усилить наказание или криминализовать то или иное деяние, хотя уголовный закон сам по себе не является панацеей для декриминализации общественного строя или той или иной сферы общественных отношений, изменение статей УК должно сопровождаться принятием сопутствующих мер экономического, социального и организационного характера.

Под предметом регулирования отрасли уголовного права понимаются совокупность тех общественных отношений, которые она регулирует. Обычно выделяют:

Существует также точка зрения, что в уголовном праве как таковом нет собственного предмета регулирования. К. Биндинг и В. Г. Смирнов, например, считают, что предмет регулирования есть у других отраслей. А уголовное право, согласно их высказываниям, выступает скорее в роли обслуживающей ветви, которая устанавливает наказание за нарушение того, что контролируется остальными нормами. Н.С. Таганцев не согласен с такой позицией. В качестве доказательства он приводит наличие запретов, никак не связанных с остальными отраслями права (например, ответственность за убийство и т.п.). В основном они касаются преступлений против личности.

Полагаем, что правильнее определить предмет регулирования уголовного права как общественные отношения, связанные с определением того, какие деяния являются преступными, и установлением видов наказаний и иных мер уголовно-правового характера за преступления, установлением оснований уголовной ответственности и оснований освобождения от уголовной ответственности и (или) от наказания.

Следует отметить, что к регулируемым уголовным правом общественным отношениям относятся также отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и применения иных мер уголовно-правового характера. Между тем указанные отношения являются предметом регулирования другой, смежной с уголовным правом отрасли права – уголовного процесса. Не случайно, УК РФ и УПК РФ содержат целый ряд дублирующих друг друга норм (например, нормы регулирующие основания освобождения от уголовной ответственности, в частности ст. 76.1 УК РФ и ст. 28.1 УПК РФ).

Метод регулирования

С 2003 и по 2006 годы в России отсутствовала такая мера наказания как конфискация имущества. Это вызвало сильное возмущение общественности, благодаря чему данную меру в итоге всё же вернули.

В отношении метода правового регулирования у уголовного права отсутствует особая специфика. В частности, выделяют 2 основных метода:

В первом случае речь идёт о наказаниях, которые могут быть самыми разными. Во втором – о поощрении желательного для государства и для общества поведения. Например, преступнику могут смягчить наказание, отсрочить его отбывание или же освободить полностью, если он будет сотрудничать со следствием, стремиться искупить то, что совершил.

Необходимо отметить, что в последние годы в разных правовых системах идёт сдвиг от репрессивного регулирования к поощрительному. В России особенно заметен данный переход на примере регулирования нормами УК РФ отношений, связанных с совершением преступлений в сфере экономики. При этом некоторые специалисты начинают выделять ещё и реставрационный метод, который в настоящем только формируется. Считается, что он направлен на восстановление общественных отношений, нарушенных совершением преступления.

Специалисты обращают внимание на то, что применение исключительно или преимущественно наказаний не помогает исправлению. Многие осуждённые впоследствии становятся профессиональными преступниками и не возвращаются к нормальной социальной жизни. Такая ситуация требует определённых изменений, в том числе и в отношении метода правового регулирования.

Задачи и функции

Политика государства в отношении уголовного права в России нередко откровенно непоследовательная. В 2011 году из УК РФ была исключена статья о товарной контрабанде, то есть по факту произошла декриминализация этого деяния. Однако уже через 3 года в УК РФ появилось целых 4 статьи, наказывающих за совершение такого преступления.

Задача уголовного права – охрана общественных интересов от преступных посягательств и предупреждение совершения самих преступлений. При решении данной задачи уголовное право выполняет ряд функций:

Система уголовного права

В УК РФ исчезала статья о клевете, чтобы практически в том же виде появиться там вновь через 7 месяцев. Правда, уже в виде 2 статей.

В настоящем система уголовного права состоит из общей и специальной частей. В общей раскрываются базовые понятия преступления и наказания, основания привлечения к уголовной ответственности и освобождения от уголовной ответственности и от наказания, порядок назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера. Специальная часть посвящена конкретным преступлениям, в ней указываются какие конкретно деяния являются преступными с указанием признаков составов преступлений, а также определяются виды и размер наказания за конкретные преступные деяния. Необходимо отметить, что в отдельных странах выделяется ещё 3 часть, которая регулирует, по факту, административные правонарушения при отсутствии соответствующего кодекса. Однако в Канаде и в США есть ещё преступления, признанные более опасными для общества, чем административные правонарушения, но менее опасными по сравнению с преступлениями. Их называют «уголовными проступками». В настоящее время Верховным судом РФ разработан пакет поправок для включения в действующий УК РФ понятия уголовного проступка, к которым предлагается отнести ряд совершенных впервые преступлений небольшой тяжести.

Соотношение с другими отраслями права

Около 100 лет тому назад родители в России могли посадить ребёнка в тюрьму за прямое неповиновение. На практике эта норма применялась редко, но она была.

Также уголовное право защищает общественные отношения, которые закрепляются другими отраслями. Тем самым оно обеспечивает их нормальное функционирование.

Как было отмечено выше, нередко одни и те же отношения регулируются нормами и уголовного права, и уголовного процесса, что выражается в дублировании норм УК РФ и УПК РФ (например, ст. 78.1 УК РФ и ст. 28.1 УПК РФ).

Довольно интересно соотношение уголовного права с административным. В некоторых странах (в качестве яркого примера можно привести Францию) эти 2 отрасли вообще идут как единое целое. Там же, где уголовное право и административное представляют собой самостоятельные отрасли, они нередко конкурируют. Часто в них описываются одни и те же деяния, а то, какую именно норму нужно применять, будет зависеть от степени общественного вреда, который может определяться повторностью совершения деяния (например, ст. 116-1 предусматривает уголовную ответственность за совершение побоев лицом, ранее подвергнуты за аналогичное деяние административному наказанию).

Нередко уголовное право делает отсылку к международному. Чаще всего это происходит тогда, когда преступление совершено лицом, имеющим консульский или же дипломатический статус. Кроме того, к международному праву стоит обращаться при совершении преступлений против мира и человечества, при определении границ территориального распространения уголовного права конкретной страны.

Связь уголовного права с науками

В конце прошлого века общественность в России воспринимала УК РФ как основной инструмент регулирования социальной жизни. Возможно, этим отчасти объясняются многочисленные изменения УК РФ.

Существует целый ряд внеотраслевых юридических наук. И они очень тесно связаны с уголовным правом, позволяют реализовать его нормы более широко. Это:

Необходимо отметить, что выше перечислены основные науки, которые непосредственно связаны с уголовным правом. Однако очень часто при расследовании конкретных преступлений эксперты обращаются к самым разным отраслям знаний. Это может быть биология, химия и прочее.

Принципы уголовного права

Одна из самых спорных статей в УК РФ последних лет – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием сети «Интернет» (ст. 282 УК РФ), применяемая при репостах статей в социальных сетях. Общественный резонанс, связанный с массовым привлечением к уголовной ответственности молодых россиян, привёл к тому, что Пленум Верховного суда РФ принял специальное постановление, а 08.12.2018 года редакция статьи подверглась изменению – к ответственности по ней можно привлечь только в случае, если лицо совершило деяние в течение года после того, как было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние.

Под принципами уголовного права понимаются базовые и самые устойчивые положения. Оно определяют все его нормы, содержание правовой отрасли в целом, а также затрагивают конкретно взятые институты. Базовые принципы закрепляются обычно в уголовном законодательстве. Конкретные могут зависеть от определённой страны или же от отдельно взятого региона. Однако основные принципы известны во всём мире:

Источники уголовного права

Уголовное право в разных странах мира может откровенно шокировать. Так, в ЮАР по закону разрешается противодействовать угону авто огнемётом.

Основным источником уголовного права является уголовный закон. В отношении стран с континентальной системой права, к которым относится РФ, это уголовный кодекс. Причём всё уголовное законодательство делится на узкокодифицированное (нормы уголовного права содержатся исключительно в кодексе) и широкое. В последнем случае уголовное право включает в себя не только кодекс, но и другие законы, которые также устанавливают соответствующую ответственность. В качестве примера можно привести Францию, где правительство принимает ордонансы, закрепляющие уголовную ответственность за совершение тех или иных преступлений.

Англо-американская правовая система знакома, помимо прочего, с таким источником как судебный прецедент. В отдельных государствах источниками уголовного права являются также религиозные нормы.

В Российской Федерации важное значение в толковании норм уголовного права, закреплённых в кодексе, имеют также Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации, которые не являясь источником права в буквальном смысле (они не устанавливают нормы права), содержат важные для практического применения и обязательные для применения судами разъяснения по вопросам действия тех или иных норма права.

Тенденция развития уголовного права

Уголовное законодательство большинства стран преследует сжигание национальных флагов. Но Дания в этом плане стала интересным исключением. Здесь запрещено сжигать флаги любых стран мира, кроме, собственно, датского.

В конце прошлого века новые уголовные кодексы были приняты в 50 странах мира. Уголовное право в настоящем переживает последствия этого обновления. В первую очередь кардинальные перемены коснулись стран социалистического блока. В целом специалисты выделяют 3 основных тенденции:

Особенности уголовного права разных стран мира

В Германии сам по себе побег из тюрьмы не является уголовным преступлением. Хотя без неприятных последствий всё равно не обойтись.

Уголовное право каждого государства отличается определённой спецификой. Тем не менее можно выделить особенности, характерные для конкретных семей. В отношении континентальной речь будет идти о следующем:

К континентальной системе праваэтой семье относится большинство стран Африки, континентальной Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки. Страны бывшего СССР тоже включены в данную группу.

Для англо-американской правовой системы в отношении уголовного права характерно:

В эту группу входит Великобритания и почти все англоязычные страны.

В отдельную категорию нужно выделить государства с мусульманским правом. Для него характерно:

Нужно отметить, что к данной системе права относятся не все мусульманские страны, а только некоторые из них, где до сих пор действует шариат. Это Судан, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и ряд других.

Также большинство специалистов выделяют семью обычного права. Для неё в плане уголовной отрасли присуще следующее:

Такое уголовное право характерно для ряда стран Азии, Африки, а также для аборигенов Австралии. В чистом виде данная правовая семья в современном мире уже практически не встречается. Однако отдельные элементы до сих пор можно обнаружить в перечисленных странах.

Наука уголовного права

Под словосочетанием «уголовное право» понимают не только отрасль права, но и юридическую науку. Следует знать, что «уголовное право» как отрасль существенно отличается от науки уголовного права, что проявляется в стоящих перед ними задачах, предмете и применяемом методе.

Наука уголовного права рассматривает все проблемы уголовного права как единой правовой отрасли. Она обобщает опыт создания конкретных норм и практики их применения. Благодаря ей можно сделать вывод об эффективности криминализации тех или иных преступных деяний. Кроме того, наука уголовного права позволяет произвести прогноз по поводу развития уголовного права в дальнейшем.

В рамках науки выделяют ряд направлений: социологическое, антропологическое, просветительско-гуманистическое и классическое. По мере развития уголовного права совершенствуется и наука, так что можно предположить, что общее количество направлений со временем увеличится.

Предметом науки уголовного права является изучение уголовного законодательства, процедуры его принятия, а также практики его применения; принципов и оснований уголовной ответственности; современных и ранее существовавших концепций уголовного права; связей уголовного права с философией, теорией государства и права, социологией, другими юридическими и иными науками; зарубежного уголовно-правового законодательства, его доктрины и истории.

Наука уголовного права использует следующие методы: социологический, догматический, сравнительно-правовой, историко-правовой и диалектический. Диалектический метод также принято называть формально-логическим. Практически все перечисленные методы применяются и другими правовыми науками.

На протяжении всего развития уголовного права и как отрасли права, и как науки важнейшую роль в его развитии играли практикующие юристы, в частности адвокаты. Эта роль наиболее полно начала проявляться со второй половины XIX века, когда во всех развитых странах мира, также и в России окончательно сложилась адвокатура как сообщество профессиональных правовых советников. Особая ценность трудов адвокатов связана с тем, что проводя научные изыскания, последние могли наблюдать практическое применение тех или иных новелл в уголовном законодательстве и не были ограничены служебно-иерархическими рамками, действовавшими в отношении судей и прокуроров.

И в настоящее время адвокаты России играют значительную роль в развитии науки и отрасли уголовного права. Положительное влияние в этой части оказало принятие Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и создание федеральной и региональных адвокатских палат.

Тема 11. Понятие преступления и уголовная ответственность за совершенное преступление

Цели и задачи:

Ознакомившись с данной темой, Вы будете:

Оглавление

11.1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права

Уголовное право является одной из основных и самостоятельных отраслей российского права. Уголовное право – совокупность правовых норм, определяющих задачи, основания, принципы и условия уголовной ответственности, устанавливающих преступность деяния, а также основания применения и освобождения от уголовной ответственности и наказания к лицам, их совершившим.

Уголовное право выступает как гарант от нарушений наиболее значимых общественных отношений, осуществляет функцию охраны особыми мерами уголовно-правового воздействия.

Уголовное право имеет свои характерные методы: наказание; иные меры уголовно-правового воздействия; наделения гражданами на необходимую оборону; поощрения. Главная цель всех этих методов – охрана наиболее значимых общественных отношений от причинения существенного вреда. Уголовному праву свойственен особый императивно-запретительный метод правового регулирования, основанный почти исключительно на запретах и предписаниях по их неукоснительному соблюдению.

В специфические задачи Уголовного кодекса РФ входит (часть 1 ст. 2 УК РФ) следующее:

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) как единый кодифицированный нормативно-правовой акт принят Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 мая 1996 г., вступил в действие с 1 января 1997 г. и, как указано в ст. 1 УК РФ, является единственным источником уголовного законодательства. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в УК РФ. 2

Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, а временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

Уголовный кодекс РФ – право состоит из общей части и особенной части, которые находятся в неразрывной связи между собой. В УК РФ 12 разделов, всего в кодексе 360 статей, причем не нумерации, а не по количеству статей.

Среди основополагающих идей, закрепленных в нормах уголовного права, в действующем УК РФ установлены пять основных принципов уголовной ответственности:

Кроме перечисленных принципов присоединяются и другие: принцип демократизма, принцип личной ответственности, принцип неотвратимости ответственности.

11.2. Понятие преступления и категории преступления

В соответствии ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Состав преступления состоит из четырех элементов (Таблица Т-11-В)

Понятие «преступление» – одно из основополагающих понятий в уголовном праве. В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением признается виновное совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренные УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Можно выделить следующие признаки преступления:

В некоторых случаях при отсутствии общественной опасности лицо может быть привлечено вместо уголовной ответственности к административной.

Общественная опасность преступления заключается в том, что оно, посягая на общественные отношения, причиняет этим отношениям существенный вред либо создает угрозу причинения такого вреда. Противоправность деяния – т. е. данное деяние должно быть предусмотрено Особой частью УК РФ, т. е. преступление – это такое деяние, которое предусмотрено уголовным законом. Виновность деяния – т. е. лицо считается виновным в совершении преступления, если оно совершило его умышленно или по неосторожности; виновность – это психическое отношение лица к своему поведению и его последствиям. Уголовным законодательством предусмотрены следующие формы вины (табл. № Т-11-А). Наказуемость – т. е. обязательность установления наказания за запрещенное уголовным законом деяние, причем наказание не должно иметь своей целью причинение физических страданий и унижение человеческого достоинства.

Преступление совершенно умышленно

Преступление совершенно по неосторожности 3

Уголовное право: понятие, предмет и система

Понятие уголовного права, его предмет и задачи

Уголовное право — отрасль правовой системы России, определяющая основания, принципы и условия уголовной ответственности, цели наказания, виды преступлений и наказания, назначаемые за их совершение.

Термин «уголовное право» сложился исторически от употреблявшегося в древности понятия «отвечать головой», т.е. жизнью, за совершение наиболее опасных деяний.

Такой термин является специфически русским, так как большинство стран мира определяет данную отрасль права как право о преступлениях или как право о наказаниях. Например, в Болгарии уголовное право называется наказательным правом. В литературе термин «уголовное право» используется в двух значениях. Первое — как система норм уголовного законодательства и второе — как наука уголовного права.

В самом общем виде предмет уголовного права можно определить как преступление и наказание. Преступление и наказание являются центральными понятиями уголовного права.

Поскольку каждое преступление совершается конкретным человеком, определение юридически значимых признаков лица, совершившего преступление, — субъекта также входит в предмет уголовного права.

Термин «преступление» происходит от понятия «преступить какие-то границы, пределы», т.е. нарушить общепринятые правила поведения в обществе. Уголовное право как раз и определяет границы допустимого поведения, нарушение которых будет считаться преступлением.

Несмотря на то что уголовное право в первую очередь осуществляет охранительную функцию, защищая определенные ценности и общественные отношения, в том числе и регулируемые другими отраслями права, оно имеет и иные функции.

Охранительная функция является главной и заключается в определении ответственности за нарушение установленных в государстве правил поведения людей, за причинение вреда личности, а также материальным, политическим, социальным, экономическим и моральным ценностям общества.

Уголовное право охраняет только наиболее значимые для личности, государства и общества ценности и отношения.

Нарушение других, менее важных правил поведения, нанесение вреда общественным отношениям и ценностям может повлечь административную, гражданско-правовую, дисциплинарную, общественную, моральную ответственность. Уголовная же ответственность — наиболее строгая из всех видов юридической ответственности.

Наряду с охранительной уголовное право осуществляет и другие функции.

Так, уголовный закон запрещает под страхом наказания нарушать определенные общественные отношения. Это способствует их закреплению и развитию. Эта функция является регулятивной. Хотя основное регулирование общественных, политических и экономических процессов в стране осуществляется другими отраслями российского права (государственным, административным, гражданским, хозяйственным и т.д.), уголовное право содействует развитию общественных отношений в определенном направлении, соответствующем политике государства, и препятствует появлению и существованию нежелательных отношений и явлений. Поэтому следует признать, что уголовное право регулирует не только общественные отношения, связанные с привлечением к уголовной ответственности лиц, нарушивших уголовно-правовой запрет или предписание, но и в определенной степени регулирует все отношения, входящие в сферу действия уголовного права. Эти отношения можно разделить на две группы.

В первую группу можно включить отношения, регулируемые другими отраслями права, когда уголовно-правовой запрет закрепляет, обеспечивает реализацию правил поведения и взаимоотношения людей в общественной жизни, установленных другими отраслями права.

Так, содержащиеся в нормах гражданского экономического права положения о порядке и условиях ведения предпринимательской, коммерческой деятельности подкрепляются нормами уголовного права (ответственность за незаконное предпринимательство, сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения, уклонение от уплаты таможенных платежей и т. д.).

Вторую группу составляют отношения, непосредственно регулируемые уголовным правом. Например, запрет лишать жизни другого человека основан на нормах уголовного права.

Уголовное право также осуществляет воспитательную функцию, содействуя развитию правосознания населения.

Сам факт издания уголовных законов позволяет гражданам нашей страны понять, какие деяния законодатель считает вредными и опасными для общества. Применение уголовного закона также воздействует на сознание не только правонарушителя, но и других лиц, воспитывая такое свойство, как правопослушание, т.е. осознанное соблюдение запретов государства.

Большинство граждан не совершают преступлений в силу воспитанной в них нравственной позиции.

Однако часть людей, не отличающихся стойкими нравственными убеждениями, допускающих так называемое отклоняющееся поведение (т.е. систематическое пьянство, совершение аморальных поступков, нарушение правил общественного поведения и т.д.), воздерживаются от совершения преступлений из-за страха перед уголовной ответственностью и наказанием.

Поэтому предупредительная роль уголовного права заключается как в воспитании у граждан сознания необходимости соблюдать установленные в государстве общественные отношения и не причинять вреда охраняемым ценностям, так и в удержании неустойчивых в моральном отношении лиц от совершения преступлений под страхом наказания.

Предметом уголовного права являются деяния, признаваемые преступными, а также наказание, предусмотренное за совершение таких деяний.

Поэтому уголовное право определяет, какие деяния являются преступными, устанавливает общие принципы и порядок уголовной ответственности, определяет условия, при которых наступает уголовная ответственность, устанавливает виды наказаний и порядок их применения, а также условия и порядок освобождения от уголовной ответственности и от наказания.

Уголовное право определяет также конкретные виды преступлений и устанавливает за них определенное наказание.

Таким образом, правовое регулирование уголовным правом осуществляется путем установления уголовно-правовых запретов и предписаний и наказаний за их нарушение, оснований привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, определения характера и степени их ответственности судом и назначения им справедливого наказания.

Метод правового регулирования путем применения уголовной репрессии характерен для уголовного права.

Задачи уголовного права неразрывно связаны с задачами уголовной политики в стране и определяются ими. Уголовная политика является частью социально-правовой политики государства и заключается в системе руководящих идей, методов их реализации, деятельности государственных органов, направленных на борьбу с преступностью и устранение причин и условий, способствующих существованию преступности.

Формами реализации уголовной политики являются законодательная, правоприменительная деятельность государства, а также деятельность государственных органов, общественных, научных, учебных организаций и заведений по правовому воспитанию граждан. Задачами российского уголовного права являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, всех видов собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, предупреждение преступлений, что способствует сокращению преступности, а также обеспечению мира и безопасности человечества.

Решающее значение в предотвращении преступлений, снижении их уровня имеют политические, экономические и социальные реформы и мероприятия, повышающие жизненный уровень населения, уровень образования и медицинского обслуживания, содействующие развитию культуры в стране, повышающие уровень общественной нравственности.

Уголовное право играет необходимую, но подчиненную роль в борьбе с преступностью.

Система уголовного права

Система уголовного права состоит из двух основных разделов, или частей, — Общей и Особенной.

Общая часть содержит законодательное определение принципов и задач уголовного права, пределов действия уголовного закона, основные понятия уголовного права, такие, как преступление, вина, соучастие и т.д.

В Общей части также сформулированы положения, определяющие основания, условия и пределы уголовной ответственности. В Общей части указываются цели наказания, содержится описание видов наказания, определены условия и порядок их применения, а также условия и порядок освобождения от наказания.

Положения Общей части в Уголовном кодексе РФ (далее УК) распределены по следующим шести разделам:

В свою очередь, разделы делятся на главы. Так, во втором разделе 8 глав, а в пятом и шестом только по одной главе.

Всего в Общей части Уголовного кодекса РФ содержится 15 глав.

Особенная часть уголовного законодательства состоит из норм, содержащих описание отдельных видов преступлений, и указаний на конкретный вид и размер наказаний, предусмотренных за совершение конкретных преступлений.

Однородные по своему характеру и сущности виды преступлений объединяются в 6 разделов, которые делятся на 34 главы. В Общей и Особенной частях сохраняется единая нумерация разделов и глав.

Разделами Особенной части УК являются: 7. Преступления против личности. 8. Преступления в сфере экономики. 9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 10. Преступления против государственной власти. 11. Преступления против военной службы и 12. Преступления против мира и безопасности человечества.

Раздел о преступлениях против личности сострит из 5 глав, а одиннадцатый и двенадцатый разделы содержат по одной главе. Всего в Особенной части УК девятнадцать глав.

Система Особенной части строится на основе иерархии ценностей, защищаемых уголовным правом и принятых государством и обществом.

Современная доктрина российского уголовного права отражает такую иерархию ценностей: личность — общество — государство. Такой подход соответствует взглядам, общепринятым в цивилизованном обществе. Поэтому в Особенной части УК на первом месте должны находиться преступления, посягающие на личность, ее права и интересы.

Общая и Особенная части уголовного права тесно связаны между собой.

Общие положения, сформулированные в Общей части, конкретизируются в нормах Особенной части. Практическое применение норм Особенной части невозможно без учета положений Общей части.

На практике недостаточно установить признаки деяния, указанные в определенной статье Особенной части. Необходимо сопоставить это деяние с общими признаками преступления, с другими общими положениями, определяющими условия уголовной ответственности и условия освобождения от нее. Только опираясь на общие положения норм Общей части и точно определив соответствие конкретного деяния признакам соответствующего преступления, указанным в Особенной части, можно правильно решить вопрос, подлежит ли лицо уголовной ответственности и какой именно.

Так, положения Общей части о необходимой обороне предусматривают условия, при которых даже умышленное причинение смерти нападающему не будет рассматриваться как преступление.

Для справедливого назначения наказания за совершенное преступление необходимо руководствоваться не только санкцией статьи Особенной части, но и положениями Общей части о целях наказания, смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельствах, порядке назначения наказания и т. д.

В ряде случаев правильная квалификация преступлений, т.е. установление соответствия совершенного общественно опасного деяния конкретным нормам уголовного законодательства, требует одновременного применения норм как Общей, так и Особенной части.

Так, умышленная попытка совершить убийство, не приведшая к желаемому преступником результату, квалифицируется по ст. 30 (Общая часть) и ст. 105 (Особенная часть) УК. Также, например, действия соучастников, не принимавших непосредственного участия в совершении преступления, но организовавших его совершение (организаторы) или склонивших другое лицо к совершению преступного деяния (подстрекатели), квалифицируются и по ст. 33 (Общая часть), и по соответствующей статье Особенной части Кодекса, предусматривающей данный вид совершенного преступления.

Таким образом, только глубокое понимание сущности и взаимосвязи всех норм уголовного законодательства дает возможность точно и обоснованно применять уголовный закон в практической деятельности по борьбе с преступностью.

Принципы уголовного права

Принцип — это основополагающее положение, от которого не должно быть отступления и которым необходимо руководствоваться в практической деятельности. Принципы уголовного права служат основой как законодательной, так и правоприменительной деятельности в сфере борьбы с преступностью.

В действующем УК принципы права законодательно не определены, однако в теории уголовного права России они достаточно освещены.

В работах большинства российских ученых отмечались такие принципы, как законность, демократизм, гуманизм, интернационализм.

В ряде работ проводилось деление принципов на общие, характерные для всех отраслей права, и специальные принципы уголовного законодательства. Так, в учебнике «Российское уголовное право. Общая часть» к числу общих принципов уголовного законодательства отнесены принципы законности, демократизма, равенства граждан перед законом, справедливости, гуманизма.

Специальными названы принципы неотвратимости ответственности, личной и виновной ответственности.

Некоторые авторы включали в число принципов уголовного права принцип индивидуализации ответственности и наказания.

Впервые законодательное определение принципов уголовного права дано в УК РФ 1996 г.

В УК названы и получили описание пять принципов: законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма.

Как видим, законодатель не включил в число принципов уголовного законодательства принцип интернационализма.

Принцип интернационализма в период существования советского тоталитарного государства трактовался в духе коммунистической идеологии. Он означал уголовно-правовую поддержку Советским Союзом государств социалистического лагеря.

Статья 101 УК РСФСР, исключенная из Кодекса, предусматривала, что «преступления против государственной или общественной собственности других социалистических государств, совершенные в отношении имущества, находящегося на территории РСФСР, наказываются соответственно по статьям настоящей главы», т.е. как преступления против социалистической собственности советского государства.

В настоящее время Конституция Российской Федерации в ч. 4 ст. 15 декларирует, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

В настоящее время Россия вступила в Интерпол, заключила несколько договоров о правовой помощи и подписала некоторые Международные конвенции о борьбе с преступностью.

Таким образом, вместо принципа избирательного сотрудничества с отдельными государствами, близкими по политической системе и уголовно-правовой защите их интересов, осуществляется деятельность по борьбе с преступлениями, предусмотренными законодательством всех цивилизованных государств на основе международно-правовых соглашений и договоров.

Принцип демократизма не является специфическим для уголовного права. В правовом государстве должно быть демократичным все законодательство. Поэтому этот принцип не был включен в УК РФ.

Неотвратимость ответственности является принципом уголовной политики, а не уголовного права, поскольку связана в первую очередь с раскрываемостью преступлений, т.е. с деятельностью правоохранительных органов, и не зависит от уголовного законодательства. Уголовное законодательство применяется в случаях раскрытия преступлений и изобличения преступников.

Принцип индивидуализации ответственности и наказания является частным проявлением более общего принципа справедливости.

Принцип личной ответственности не был включен в проект УК, поскольку в подготовленном варианте предполагалось установить уголовную ответственность не только физических, но и юридических лиц, как это сделано в ряде УК зарубежных государств, например в УК Франции 1992 г.

Однако при обсуждении проекта УК в Государственной Думе положения об ответственности юридических лиц были исключены из текста проекта.

Чрезвычайно важное значение в деле уголовно-правовой борьбы с преступностью имеет принцип законности. Этот принцип находит отражение в ряде положений Конституции и УК. Так, в ст. 54 Конституции указывается, что «никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением».

Часть 3 ст. 15 Конституции устанавливает важное правило: «законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются»*.

* В период существования советского тоталитарного государства имели место случаи принятия нормативных актов, устанавливающих уголовную ответственность, которые не подлежали опубликованию, а также принимались уголовно-правовые акты с грифом "Секретно". Такие акты и разъяснения по применению уголовной ответственности часто исходили не от законодательного органа, а, например, от политбюро ЦК КПСС; практиковались и совместные постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, которые в тот период имели правовое значение.

Из этого следует, что уголовная ответственность может наступить только на основе опубликованного уголовного закона, знать о котором граждане имеют возможность, и только за деяние, которое в момент его совершения предусматривалось уголовным законом.

Принцип законности означает также, что уголовная ответственность должна наступать в точном соответствии с действующим законом. Нельзя привлекать к уголовной ответственности за действия, прямо не предусмотренные уголовным законом. Применение уголовного закона по аналогии, отмененной в 1958 г., не должно допускаться. Следует иметь в виду, что уже после отмены аналогии суды восполняли пробелы закона, применяя статьи УК, предусматривающие наиболее близкие по характеру деяния или давая расширительное толкование определенным нормам уголовного права.

В УК при определении принципа законности указывается, что «преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом».

Реализация этого положения, бесспорно, должна содействовать укреплению законности. Это означает, что не должно быть законов, устанавливающих уголовную ответственность, кроме Уголовного кодекса. Поэтому все изменения в уголовном законодательстве должны вноситься в УК. В прошлом же уголовно-правовые нормы в ряде случаев содержались не в Уголовном кодексе, а в других законодательных актах.

Все граждане, следственные органы и суды при определении уголовной ответственности должны руководствоваться только Уголовным кодексом. В случаях расхождения норм УК и Конституции прямое действие должны иметь положения Конституции. Принцип законности означает также, что уголовные законы должны соответствовать реальным социально-политическим и экономическим условиям жизни российского общества, т.е. быть социально обусловлены.

Статья 55 Конституции в ч. 2 указывает, что «в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Это означает, что нельзя произвольно устанавливать уголовную ответственность за действия, являющиеся проявлением прав и свобод российских граждан. Это указание Конституции соответствует положениям Хартии прав человека, Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г., и Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 г.

Так, в ст. 12 Всеобщей декларации прав человека говорится: «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию». Это положение закреплено и в ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах. Важность этого конституционного положения становится ясной, стоит только вспомнить пресловутые ст. 70 в старой редакции и ст. 190 1 УК РСФСР, по существу дававшие возможность применять уголовную репрессию за инакомыслие.

Примером отказа от произвольного вмешательства в личную жизнь граждан может служить и отмена уголовной ответственности за добровольное мужеложство взрослых людей (ч. 1 ст. 121 УК РСФСР в редакции от 29 апреля 1993 г.).

Принцип равенства граждан перед законом развивают и конкретизируют положения ст. 19 Конституции, в которой говорится, что все равны перед законом и судом.

В ст. 4 УК указано, что «лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств».

В прошлом не только лица из высшей партийной элиты, совершившие такие преступления, как хищение государственного и общественного имущества, получение взяток, злоупотребление служебным положением, не привлекались к уголовной ответственности. Даже члены коммунистической партии не могли быть арестованы без согласия партийных органов.

Известны случаи, когда не привлекались к уголовной ответственности знаменитые спортсмены, совершившие тяжкие преступления. Такая практика означала явное неравенство в правовой оценке поведения и поступков различных людей.

Сочетание в практической деятельности правоохранительных органов реализации принципов законности и равенства граждан перед законом характерно для правового государства.

Возникает вопрос: не противоречит ли принципу равенства граждан перед законом установление особого порядка привлечения к уголовной ответственности высших должностных лиц государства, депутатов законодательных органов, судей?

Обеспечение нормальной работы и независимости лиц, занятых политической или судебной деятельностью, требует создания особого положения. Нельзя допустить, чтобы по подозрению или иногда по ложным доносам судья или депутат отстранялся от работы, подвергался процессуальному принуждению, в том числе и аресту. В политической борьбе возможны различные провокации, попытки любым путем прекратить политическую деятельность того или иного общественного деятеля, дискредитировать его в глазах общества. Поэтому положение, что без согласия соответствующего законодательного органа депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, вполне обоснованно и обеспечивает депутатам уверенность в возможности активно осуществлять свои функции в соответствии с личными убеждениями. Судья также должен быть уверен, что он не может быть арестован, подвергнут допросу, обыску и т. п. без согласия высших судебных органов.

Однако представляется, что иммунитет депутатов, судей должен распространяться только на их служебную деятельность. Что же касается таких общеуголовных преступлений, как убийство, изнасилование и т. п., все граждане независимо от занимаемого положения должны привлекаться к ответственности на равных основаниях в соответствии с принципом равенства всех перед законом. Этот вопрос требует законодательного решения.

Принцип вины, иначе называемый принципом субъективного вменения, означает, что уголовная ответственность может наступить только при наличии определенного психического отношения лица к своим действиям, носящим характер общественно опасных и причиняющим, вред интересам личности, общества или государства. Различные формы вины и их степень влияют на квалификацию преступления и на размер наказания.

В ст. 5 УК говорится: «Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается».

Этот принцип представляется исключительно важным. В прошлом объективное вменение было известно уголовному праву многих стран. Элементы объективного вменения сохраняются и в настоящее время в английском уголовном праве и в праве ряда развивающихся государств.

Случайное причинение вреда, каким бы значительным он ни был, не должно влечь уголовной ответственности, хотя в определенных случаях не исключает гражданско-правовой ответственности.

Принцип справедливости сформулирован в ст. 6 УК: «Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление».

Принцип справедливости должен определять индивидуализацию ответственности и наказания.

Применение к разным людям, совершившим одинаковые преступления, одинакового наказания было бы несправедливым, так же как и применение одинакового наказания к одинаково характеризующимся лицам, но совершившим разные преступления.

Выдающийся русский философ и правовед И.А. Ильин писал: «Справедливо обходиться с неодинаковыми людьми — именно неодинаково; и было бы, наоборот, величайшей несправедливостью, если бы стали обходиться со всеми равно: с сольными и здоровыми; с малолетними и взрослыми; с женщинами и мужчинами; если бы люди стали давать одинаковые права — душевно здоровым и сумасшедшим, образованным и необразованным, доблестным героям и заведомым мошенникам».

Принцип справедливости означает, что суд при назначении наказания должен руководствоваться не эмоциями, не чувством мести, а объективной оценкой как совершенного преступления, так и личности виновного.

Справедливость, с одной стороны, выражается в соразмерности наказания совершенному деянию и, с другой стороны, в соответствии наказания личности осужденного, т.е. всем его отрицательным и положительным свойствам и качествам, с тем чтобы посредством этого наказания можно было достичь его исправления.

Суды, руководствуясь положениями закона, выносят приговор на основе своего правосознания, понимания задач уголовной политики и требований борьбы с преступностью в каждый конкретно-исторический период. Не случайно большинство уголовно-правовых норм имеет относительно определенные санкции с достаточно широким разрывом между их нижним и верхним пределами.

Принцип справедливости получает выражение и в установленных законом санкциях за тот или иной вид преступления. Законодатель, устанавливая санкции, имеет в виду характер общественной опасности деяния, степень причиняемого вреда, распространенность этого деяния, типологические черты личности преступника. Все индивидуальные особенности как обстоятельств совершения конкретного преступления, так и личности виновного должен учесть суд при вынесении приговора.

Положение о том, что никто не должен нести ответственность дважды за одно и то же деяние, имеет важное практическое значение в случаях, когда гражданин России, совершивший преступление за границей и понесший там наказание, оказался в Российской Федерации. Его нельзя снова привлечь к ответственности, хотя бы и казалось, что понесенное им наказание слишком мягкое и не соответствует российским законам.

УК РСФСР предусматривал привлечение к уголовной ответственности лиц, осужденных и отбывших наказание за границей. При этом суд мог учесть это наказание, но мог и не учитывать. Это положение не соответствует ст. 50 Конституции о том, что «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление».

Принцип гуманизма сформулирован в ст. 7 проекта УК, которая гласит: «Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека.

Наказания и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицам, совершившим преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства».

Гуманизм уголовного права проявляется и в резком сокращении применения смертной казни, которая в настоящее время может назначаться только за особо тяжкие преступления против жизни (ст. 20 Конституции), а в ближайшем будущем в связи с принятием России в Совет Европы должна быть отменена. Он также проявляется в установлении более мягких мер наказания несовершеннолетним, в установлении институтов условного осуждения и условно-досрочного освобождения. Поскольку целью наказания является исправление преступника, а не возмездие за причиненное им зло, достижение этой цели ранее срока, установленного приговором суда, превращает дальнейшее отбывание наказания осужденным в бессмысленную жестокость.

Возможность смягчения наказания по мере исправления осужденного и возможность полного досрочного освобождения в случае его исправления являются важными факторами реализации принципа гуманизма и соответствуют гуманистическим идеям современного общества.

Проявлением принципа гуманизма в уголовном праве является и институт помилования.

Принцип гуманизма и принцип справедливости неразрывно связаны. Уголовное наказание должно быть и гуманным, и справедливым, эффективно защищать интересы как отдельной личности, так и всего общества в целом.

Уголовное право и другие отрасли права

Реализация уголовно-правовых норм возможна в определенных установленных законом формах, обеспечивающих точное и полное установление фактов и всех обстоятельств, связанных с совершенным преступлением, а также права личности, подвергнутой уголовному преследованию.

Средством реализации норм уголовного права является уголовный процесс.

«Уголовный процесс (уголовное судопроизводство) — это осуществляемая в установленном законом порядке деятельность (система действий) органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, изобличению лиц, виновных в их совершении и применению к ним мер уголовного наказания или иного воздействия, а также возникающие в связи с этой деятельностью правовые отношения между органами и лицами, участвующими в ней».

Поскольку уголовное право содержит юридическую характеристику и оценку общественно опасных деяний (преступлений), применение норм уголовного права возможно при установлении (доказанности) всех фактических обстоятельств, а также данных, относящихся к личности виновного, его субъективного отношения к своим действиям (бездействию) и их последствиям.

Установление и фиксация всех относящихся к совершенному преступлению объективных и субъективных обстоятельств осуществляются в рамках уголовного процесса.

Нормы уголовно-процессуального законодательства, содержащиеся в Уголовно-процессуальном кодексе, определяют принципы, порядок, условия расследования преступлений, выявления виновных, привлечения их к уголовной ответственности, рассмотрения уголовных дел в суде и назначения лицам, совершившим преступления, справедливого наказания.

Поэтому уголовное право и уголовный процесс — тесносвязанные между собой отрасли российского права.

Уголовное право определяет предмет доказывания, а в рамках, регулируемых нормами уголовно-процессуального закона, осуществляется процесс доказывания и изобличения виновных.

Уголовное право непосредственно связано с уголовно-исполнительным правом.

Уголовно-исполнительное право регулирует общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения (отбывания) всех видов наказания, применения мер исправительного воздействия.

«Уголовное и уголовно-исполнительное право регулируют общественные отношения, возникающие при применения наказания и освобождении от него. В данной сфере правового регулирования отчетливо можно выделить приоритеты уголовного права по отношению к уголовно-исполнительному. Уголовное право определяет понятие, цели, виды, основания ответственности и наказания и освобождения от него, т.е. сформулирует ключевые юридические категории, оставляя для уголовно-исполнительного права регулирование общественных отношений в сфере исполнения (отбывания) наказания».

Таким образом, уголовно-исполнительное право, основываясь на положениях уголовного права, реализует исполнение наказаний, предусмотренных уголовным законодательством, а также освобождение от наказаний в соответствии с условиями, указанными в Уголовном кодексе. Уголовно-исполнительное законодательство содержится в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации, подписанном Президентом РФ 8 января 1997 г. и вступившем в действие с 1 июля 1997 г.

Определенные соотношения существуют между уголовным и административным правом. Административное право регулирует поведение людей в общественной жизни, устанавливая понятие и признаки административных правонарушений и административную ответственность за их совершение.

В отличие от преступлений, являющихся общественно опасными деяниями, предусмотренными Уголовным кодексом, административные нарушения (проступки) представляют собой нарушение правил поведения, установленных как федеральными, так и местными органами власти.

Эти нарушения не представляют такой степени опасности, как преступления. Ответственность за совершение административных правонарушений наступает в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Некоторые административно-правовые санкции напоминают уголовные наказания (например, административный арест, штраф, исправительные работы). Однако применение административных санкций и уголовных наказаний имеет существенные различия. Так, уголовное наказание назначается только судом, в то время как административные санкции могут налагаться различными исполнительными органами (различными государственными инспекциями и т.д.).

Уголовное осуждение порождает особое правовое последствие — судимость, в то время как административные санкции таких последствий не порождают.

В связи с изменением общественных условий может изменяться правовая оценка отдельных видов правонарушений. Так, деяния, ранее признаваемые административными проступками, могут быть включены в Уголовный кодекс в качестве преступлений (криминализация), и, наоборот, деяния, относившиеся к числу преступлений, могут быть переведены законодателем в число административных правонарушений (декриминализация), например, самовольная добыча янтаря (ст 46 1 КоАП), потрава посевов (ст. 96 КоАП) и др.

Следует иметь в виду, что уголовное право охраняет ряд отношений, регулируемых гражданским, семейным, трудовым и другими отраслями права.

В случаях, когда уголовно-правовые нормы носят так называемый бланкетный характер (см. § 2 гл. 2), для применения этих норм необходимо обращаться к другим отраслям права.

В этом заключается связь уголовного права с другими отраслями российского права.

Наука уголовного права

В отличие от уголовного права как системы уголовного законодательства наука уголовного права представляет собой систему уголовно-правовых идей и взглядов, теоретических положений, относящихся ко всем проблемам уголовного права.

Выдающийся русский юрист Н.С. Таганцев считал, что «предметом курса уголовного права должно быть изучение юридической конструкции преступных деяний и вызываемой ими карательной деятельности государства, изучение совокупности норм, определяющих наказуемость преступных деяний».

Предметом науки уголовного права являются российское и зарубежное уголовное законодательство, история развития уголовно-правовой мысли и уголовно-правовых институтов, правоприменительная деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью, особенности субъектов, совершающих различные виды преступление. Поэтому предмет науки уголовного права значительно шире предмета уголовного права как системы уголовного законодательства.

Наука уголовного права, анализируя нормы уголовного законодательства и обобщая практику следственных органов и судов, разрабатывает рекомендации по совершенствованию практики уголовно-правовой борьбы с преступностью.

Развитие теории уголовного права, изучение зарубежного законодательного и практического опыта борьбы с преступностью способствуют совершенствованию уголовного законодательства России.

В период существования советского тоталитарного государства ученые в области уголовного права мало привлекались к разработке законодательных актов. Многие законы разрабатывались аппаратами министерств юстиции, внутренних дел и других ведомств. Определяющими характер этих законодательных актов были указания партийных органов (ЦК КПСС) и отдельных партийных руководителей, что приводило к нарушению системности в законодательстве, созданию конкурирующих норм и норм, не имеющих социальной обусловленности.

Превалирование идеологии над правовыми принципами приводило к неадекватной оценке отдельных видов преступлений. Так, за совершение хищения государственного или общественного имущества в особо крупных размерах (свыше 10 тыс. руб.) в ст. 93 1 УК РСФСР предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества, со ссылкой или без таковой или смертная казнь с конфискацией имущества. В то же время умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств, каралось лишением свободы на срок от 3 до 10 лет (ст. 103 УК РСФСР). Жизнь человека ценилась гораздо меньше, чем государственная собственность.

Советское уголовное законодательство отличалось также репрессивным характером, что выражалось не только в судебных санкциях (например, смертная казнь предусматривалась за 15 видов преступлений, не считая воинских), но и в усиленной криминализации, т.е. в установлении уголовной ответственности за весьма широкий круг деянии, а это далеко не всегда было социально и экономически обосновано.

Так, ныне отмененная ст. 154 1 УК РСФСР, принятая в период правления Н.С. Хрущева, предусматривала лишение свободы на срок до 2 лет за скупку в государственных или кооперативных магазинах хлеба и других пищевых продуктов для скармливания скоту и птице. Этот закон не был социально обусловлен, так как отсутствие кормов и падеж скота вынуждали крестьян кормить домашний скот хлебом, чтобы спасти его от гибели.

В настоящее время положение значительно изменилось, и ученые, как правило, стали привлекаться к разработке законопроектов.

Так, созданию проекта Уголовного кодекса Российской Федерации предшествовали серьезная подготовка, широкое обсуждение научной общественностью как отдельных актуальных проблем, так и проектов Уголовного кодекса.

В итоге в Государственную Думу было внесено 2 проекта УК, подготовленных двумя разными рабочими группами, в которые вошли видные ученые в области уголовного права. В дальнейшем, в результате многократного обсуждения и работы в комитетах Государственной Думы на основе двух проектов был создан объединенный проект, который дорабатывался и уточнялся с учетом замечаний при обсуждении проекта в Думе в первом и во втором чтении.

Однако на подготовке нового Уголовного кодекса сказалась поспешность, вызванная стремлением аппаратчиков поскорее отчитаться перед высоким начальством о своих «заслугах» в деле создания нового законодательства. В результате проект оказался недоработанным и имеет существенные недостатки, которые вызвали значительное число замечаний правоохранительных ведомств.

Поэтому Президент России не подписал первоначальный вариант Кодекса, принятый Государственной Думой.

Несмотря на то что в ныне вступившем в силу УК устранены многие недостатки принятого в 1995 г. варианта УК, Кодекс и сейчас вызывает серьезные замечания и содержит значительное число неудачных решений. К таким просчетам приводит ненужная спешка при подготовке законодательства.

Опираясь на современные идеи теории познания в сфере обществоведения, наука уголовного права использует ряд конкретных методов: обобщение и анализ следственной практики, исторический, систематический, сравнительный анализ законодательства, анализ уголовной статистики, конкретно-социологические методы (опросы, анкетирование, экспертные оценки); системный метод; метод сравнительного правоведения при изучении зарубежного уголовного законодательства. Применение всех этих методов должно основываться на положениях логики. Наука уголовного права использует также последние достижения социологии, криминологии, психологии, психиатрии. Многие современные проблемы борьбы с преступностью могут быть решены только на основе комплексного изучения вопросов с использованием научных разработок различных отраслей знания.

Задачами науки уголовного права являются: разработка фундаментальных проблем уголовно-правовой теории, предложений по совершенствованию и развитию уголовного законодательства, обобщение и анализ судебной практики и формулирование рекомендаций по повышению ее эффективности, изучение зарубежного опыта борьбы с преступностью, правовая пропаганда в целях повышения правосознания населения, издание учебной и методической литературы для обеспечения юридического образования в стране.

Уголовно-правовая наука должна быть свободна от идеологических штампов, руководствоваться прогрессивными правовыми идеями, в первую очередь о защите прав человека и интересов личности.

В недалеком прошлом ученые в области уголовного права вынуждены были руководствоваться положениями марксизма, выступлениями руководителей КПСС и советского государства, решениями высших партийных органов.

Это приводило к ограничению возможностей высказывать свои собственные мысли, к обеднению теоретического содержания научных разработок, а также к ошибочным выводам и рекомендациям.

Тем не менее и в советский период существования нашего государства наука уголовного права добилась ряда существенных успехов в разработке доктрины борьбы с преступностью и ряда важных уголовно-правовых институтов.

Значительный вклад в развитие уголовно-правовой теории внесли такие ученые, как уже ушедшие из жизни А.Н. Трайнин, А.А. Пионтковский, Н.Д. Дурманов, И.И. Карпец, Н.Д. Шаргородский, Н.И. Загородников, а также вице-президент Российской академии наук В.Н. Кудрявцев и ряд более молодых ученых, успешно работающих в настоящее время.

Уголовно-правовая наука должна критически воспринимать законодательство и выступать против принятия законов, не имеющих социального обоснования или ограничивающих общепризнанные в цивилизованном мире права человека.

Уголовно-правовая наука должна также вскрывать ошибки судебной практики и обеспечивать правильное применение уголовного законодательства.

Также значительна роль науки уголовного права в обеспечении юридического образования в стране и в подготовке высококвалифицированных кадров юристов.

Наука уголовного права опирается на положения общей теории государства и права, а также использует данные других наук. В этом проявляются взаимосвязь и взаимовлияние различных наук. Так, в решении вопросов об основаниях и условиях уголовной ответственности, времени ее возникновения и прекращения используются положения уголовного процесса, при изучении проблемы вменяемости используются данные судебной психиатрии, при изучении мотивации преступлений, личности преступников, особенностей различных видов преступности используются данные криминологии и психологии при обобщении опыта уголовно-правовой борьбы с преступностью и разработке предложений по совершенствованию законодательства используются данные судебной статистики.

При изучении преступлений против личности используются данные психологии, психиатрии, сексологии и сексопатологии, судебной медицины.

При изучении преступлений в области экономики используются данные экономической и финансовой наук.