учет мясной продуктивности сельскохозяйственных животных

Организация учета в мясном скотоводстве

Мясное направление скотоводства отличается от молочного тем, что в общем объеме производства преобладает мясная продукция. Об особенностях учета в данной отрасли – в статье.

Нормативные документы

Сельскохозяйственному производителю, занимающемуся мясным скотоводством, нужно руководствоваться следующими документами:

Объекты учета

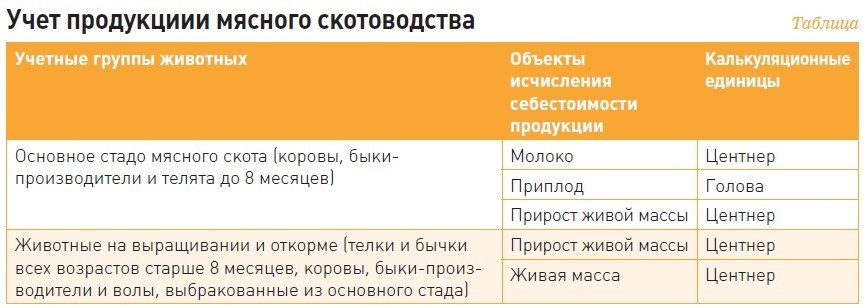

Объекты учета затрат и исчисления себестоимости продукции мясного скотоводства установлены в приложении № 1 к Методическим рекомендациям № 792 (см. таблицу).

При этом к побочной продукции по каждой учетной группе животных относят навоз, шерсть-линьку, волос-сырец.

Калькуляция себестоимости

В мясном скотоводстве одна голова приплода оценивается исходя из живой массы теленка при рождении и фактической себестоимости 1 центнера живой массы телят-отъемышей в возрасте до восьми месяцев прошлого года. Об этом сказано в пункте 65.3 Методических рекомендаций № 792. Рассмотрим порядок определения себестоимости продукции.

Правила расчета

В соответствиии с нормами пунктов 65.2, 65.3 Методических рекомендаций № 792 себестоимость 1 центнера прироста живой массы рассчитывается следующим образом:

Живая масса поголовья молодняка на конец года составила 1820 центнеров, переведено во взрослое стадо поголовье живой массой 340 центнеров, реализовано и выбыло – 500 центнеров, приплод – 120 центнеров, переведено из основного стада и поставлено на откорм 170 центнеров, живая масса остатка поголовья на начало года — 1515 центнеров, получено побочной продукции (навоза) 675 тонн по нормативной цене 45 руб. за 1 тонну, затраты на содержание молодняка крупного рогатого скота мясного направления старше 8 месяцев составили 1 611 900 руб.

Общий прирост живой массы за отчетный год составит 855 ц (1820 + 340 + 500 – 1515 – 120 – 170).

Для расчета себестоимости 1 ц прироста нужно из общей величины затрат исключить стоимость навоза в сумме 30 375 руб. (675 т x 45 руб/т).

Поэтому на основную продукцию (прирост) приходится 1 581 525 руб. (1 611 900 – 30 375) фактических затрат.

В результате себестоимость 1 ц прироста составит 1849,74 руб/ц (1 581 525 руб. : 855 ц).

Статьи затрат

В течение года затраты, как правило, отражаются отдельно по каждой учетной группе животных.

Для этого используются следующие статьи расходов:

Побочную продукцию оценивают следующим образом:

Обратите внимание: хозяйства могут оценивать навоз также исходя из нормативных (расчетных) затрат на его уборку в конкретных условиях и стоимости подстилки (п. 122 Рекомендаций).

Синтетический и аналитический учет

Учет затрат на содержание животных ведется на счете 20 «Основное производство», к которому открывается субсчет «Животноводство».

По дебету этого счета нарастающим итогом с начала года отражаются затраты на содержание животных, а по кредиту – выход продукции.

Для учета поголовья, живой массы и стоимости крупного рогатого скота используются синтетические счета:

К счету 11 для ведения аналитического учета открываются субсчета:

Типовые бухгалтерские записи, связанные с отражением в учете затрат на содержание животных, приведены в конце статьи.

Документальное оформление операций

Для учета поголовья крупного рогатого скота мясного направления и полученной продукции используются формы первичных документов:

Перечисленные формы рекомендованы Минсельхозом России и утверждены постановлением Госкомстата России от 29 сентября 1997 г. № 68. Кроме того, можно использовать книгу учета движения животных и птицы (форма № 304-АПК).

Объемы исчисления себестоимости продукции мясного скотоводства определяются тем, входят животные в основное стадо или находятся на выращивании и откорме.

Типовые бухгалтерские записи, связанные с учетом затрат на содержание животных

Оприходован молодняк животных, полученный в качестве приплода

11 «Животные на выращивании и откорме» субсчет «Молодняк животных»

20 «Основное производство» субсчет «Животноводство»

Приняты к учету телята и взрослый скот, приобретенные у других организаций и лиц

11 «Животные на выращивании и откорме» субсчет «Молодняк животных», 08 «Вложения во внеоборотные активы»

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Отражена стоимость животных, поставленных на откорм

11 «Животные на выращивании и откорме» субсчет «Животные на откорме»

01 «Основные средства» субсчет «Скот рабочий и продуктивный»

Стоимость молодняка крупного рогатого скота (КРС), переводимого в основное стадо, учтена в составе внеоборотных активов

08 «Вложения во внеоборотные активы»

11 «Животные на выращивании и откорме» субсчет «Молодняк животных»

Отражен перевод молодняка КРС в основное стадо

01 «Основные средства» субсчет «Скот рабочий и продуктивный»

08 «Вложения во внеоборотные активы»

Отражена стоимость павших и вынужденно забитых животных, кроме павших из-за эпизоотий или стихийных бедствий

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»

01 «Основные средства» субсчет «Скот рабочий и продуктивный»; 11 «Животные на выращивании и откорме» субсчета: «Молодняк животных»; «Животные на откорме»

Отражена стоимость животных, павших или забитых по причине эпизоотий, стихийных бедствий и иных событий

91 «Прочие доходы и расходы»

01 «Основные средства» субсчет «Скот рабочий и продуктивный»; 11 «Животные на выращивании и откорме» субсчета: «Молодняк животных»; «Животные на откорме»

Отражена стоимость проданных животных

01 «Основные средства» субсчет «Скот рабочий и продуктивный»; 11 «Животные на выращивании и откорме» субсчета: «Молодняк животных»; «Животные на откорме»

Принято к учету надоенное молоко

43 «Готовая продукция»

20 «Основное производство» субсчет «Животноводство»

Принята к учету побочная продукция мясного скотоводства

20 «Основное производство» субсчет «Животноводство»

Списана стоимость навоза, использованного как удобрение для выращивания сельхозкультур

20 «Основное производство» субсчет «Растениеводство»

20 «Основное производство» субсчет «Животноводство»

Методы учета продуктивности животных. Кормление сельскохозяйственных животных

Методы учета молочной, мясной, шерстной, яичной и рабочей продуктивности животных. Содержание и кормление крупного рогатого скота. Основные условия и техника приготовления доброкачественного силоса и травяной муки. Прогрессивные технологии заготовки сена.

| Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |

| Вид | контрольная работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 19.06.2014 |

| Размер файла | 37,3 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Животноводство обеспечивает население:

— продуктами питания (молоко, мясо, сало, яйца и др.),

— даёт живую тягловую силу (лошади, волы, ослы, мулы, верблюды, олени) и органическое удобрение (навоз).

Из продуктов и отходов получают некоторые корма (обрат, мясокостную, костную муку), а также различные лекарственные препараты (например, лечебные сыворотки, гормональные препараты).

Сложно переоценить значение животноводства для экономики страны. Животноводство России обеспечивает продуктами не только пищевую промышленность, но и легкую, поставляя в качестве сырья кожу и мех. Вместе с тем это одна из самых сложных отраслей, требующая больших усилий для успешного развития и постоянного внимания. Значение животноводства определяется тем, что оно производит самую необходимую и биологически ценную продукцию. К сожалению, в последние годы животноводство находится в не очень хорошем состоянии. Сейчас главной задачей по улучшению состояния животноводства является хорошее кормление и содержание животных, уменьшение заболеваний, сохранение количества голов в хозяйствах и улучшение генофонда сельскохозяйственных животных.

1. Методы учета продуктивности животных: молочная, мясная, шерстная, яичная, рабочая

1) наследственных породных и индивидуальных особенностей животных;

2) условий существования и эксплуатации животных.

Молочная продуктивность. Основными показателями, характеризующими молочную продуктивность, являются: величина удоя, содержание жира и белка в молоке, количество молочного жира и молочного белка.

Уровень молочной продуктивности зависит от ряда факторов: породных и индивидуальных наследственных особенностей коров, возраста коров, живой массы, возраста первого осеменения телок, запуска коров и продолжительности сухостойного периода, условий кормления и содержания, сезона отела, раздоя коров и техники доения.

Для того чтобы оценивать животных нужно регулярно вести учет молочной продуктивности каждой коровы. Наиболее точный показатель получают путем ежедневного учета получаемого молока от коровы и последующего суммирования за определенные отрезки лактации и за всю лактацию. Чаще такой метод применяют в племзаводах. В других хозяйствах проводят контрольное доение три раза в месяц, обычно 2, 12, 22 числа каждого месяца и записывают в журнал контрольных надоев каждой коровы. На товарных фермах достаточно проводить контрольные доения один раз в месяц.

Для определения содержания процента жира молока каждой коровы раз в месяц берут пробы от каждого доения в течение двух суток. Средний процент жира вычисляют перерасчетом на однопроцентное молоко. Сложением однопроцентного молока каждого месяца устанавливают его сумму за 305 дней, затем делят сумму однопроцентного молока на фактический надой молока за этот период и получают средний процент жира за 305 дней лактации.

Количество молочного жира определяют путем деления количества однопроцентного молока за учитываемый период лактации на 100. Наибольшее количество молочного жира дают коровы, у которых сочетаются большие удои с высокой жирномолочностью.

Прижизненная оценка осуществляется путем периодического взвешивания животных, и по данным взвешиваний определяют суточные и месячные приросты живой массы. Развитие мясных качеств животного определяют по промерам: измеряют высоту, длину, ширину туловища и т.д. Степень упитанности и способность к откорму устанавливают по наружному осмотру и прощупыванием на теле мест отложения жира. У всех видов животных, кроме свиней, различают две категории упитанности: первую и вторую.

Мясная продуктивность зависит от наследственных породных и индивидуальных особенностей животных, технологии и режима производства, организации труда и других ненаследственных факторов.

Шерстная, смушковая и шубная продуктивность. Породы овец, по особенностям получаемой шерсти, выделяют: тонкорунные, полутонкорунные, полугрубошерстные, грубошерстные (шубные, смушковые, мясосальные). Наиболее ценным считают пух коз (пуховые платки), верблюжью шерсть (одеяла), конский волос (для набивки мебели), щетину свиней (кисти, щетки).

Кроме тонины, немаловажное значение имеют физические и технические свойства шерсти: извитость, длина, крепость, растянутость, эластичность, мягкость, блеск, цвет, влажность.

Шкурки ягнят, имеющие волосяной покров в виде завитков различной величины и формы, получили название смушки. Они ценятся за красоту, прочность и продолжительность носки. Лучшие смушки получают от ягнят каракульской, решетиловской, сокольской пород. Для получения смушки ягнят убивают в возрасте одного-трех дней. Цвет смушка бывает различным: черный (араби), серый (ширази), коричневый, золотистый, серебристый и белый.

По рабочей производительности оценивают лошадей, ослов, мулов, буйволов, верблюдов, яков, северных оленей. Характер рабочей производительности животных разный: в упряжи, под седлом, под вьюком.

2. Дайте характеристику крупного рогатого скота (или овец, свиней, птицы) в хозяйстве, в котором работаете (или проходили практику)

Содержание животных. В хозяйстве применяют привязное содержание скота, оно подразделяется на летнее и зимнее. При содержании животных в скотных дворах на привязи все основные производственные процессы механизированы. Для каждой коровы и нетели предусматриваются отдельные стойло, кормушка и автопоилка. Над каждой коровой висит трафарет с указанием инвентарного номера, клички животного, уровня продуктивности и суточного рациона кормления. Привязное содержание предусматривает индивидуальное кормление коров, что способствует их раздою и получению высоких удоев.

В летний период скот находится на пастбище. Лишь на время доения и на ночь его пригоняют в помещение или летний лагерь. Доят коров с помощью переносных аппаратов, в молокопровод или на установках типа «елочка», «тандем». При таком способе содержания и хорошем кормлении коров передовые хозяйства надаивают от них за год по 5000 кг молока и более.

Кормление дойных коров. Впервые недели и месяцы после отела суточные удои увеличиваются и достигают максимума к концу первого или к началу второго месяца. Затем суточные удои постепенно снижаются. Кормовые рационы для дойных коров составляются на основе существующих норм с учетом типа кормления и питательности кормов. Используется концентратный тип кормления в первые 2-3 месяца лактации при раздое. В последующие месяцы постепенно переводят коров на полуконцентратное кормление. Полуконцентратный тип кормления с большим удельным весом сочных кормов, особенно корнеплодов и умеренным количеством концентратов (100-300 г на 1 кг молока) способствует лучшему перевариванию и использованию животными питательных веществ рациона. В результате повышается молочная продуктивность и улучшаются физиологическое состояние и воспроизводительные способности животных. Для восполнения недостающих элементов питания рационов и повышения их биологической ценности в хозяйстве включают минеральные добавки, витаминные препараты или витаминно-минеральные премиксы.

В летний период высокие удои обеспечиваются за счет зеленой пастбищной травы с разными сроками сева однолетних трав. В зимний период основные корма (сено, сенаж и силос) составляют не менее 60-70 % их энергетической питательности, корнеклубнеплоды дают коровам с суточным удоем 10-12 кг. Концентраты нормируют в зависимости от стадии лактации, величины удоя. Одна порция концентратов не превышает 3 кг.

Примерная структура рационов коров в зависимости от продуктивности

Учет и оценка мясной продуктивности

Учет и оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота являются важным зоотехническим мероприятием по совершенствованию существующих и созданию новых пород для производства высококачественной говядины.

Мясную продуктивность скота учитывают и оценивают как при жизни животных (прижизненный учет и оценка), так и после его убоя (постмортальный). При этом мясо крупного рогатого скота принято называть говядиной. Это связано с тем, что раньше на Руси скот называли говядо (старославянское название). Такое название скота до сих пор сохранилось в Болгарии.

При жизни животных учет их мясной продуктивности проводится:

Эти способы позволяют дать количественную и качественную характеристику мясной продуктивности и определить желаемые сроки откорма и убоя животных. К основным показателям мясности скота относят:

валовой и среднесуточный прирост;

оплата корма продукцией.

Живая масса

Определяется степенью развития жировой и мышечной ткани. Ее выявляют при внешнем осмотре и прощупывании накоплений сала в подкожной клетчатки на отдельных частях тела животных. При этом с повышением упитанности наблюдается неравномерное отложение сала. Сначала оно откладывается на задней, затем на средней, а после уже на передней части туловища. Степень упитанности определяется по следующим местам салонакопления:

боковая складка заднего паха (щуп);

на выступах седалищных бугров;

в бедренно-крестцовой и поясничных частях;

в области маклоков;

области последних ребер;

в голодной ямке (с левой стороны животного);

на передней части груди (соколке);

на горле и межчелюстном пространстве;

в хомутовой области;

у локтевого сустава;

Наиболее распространенными местами прощупывания салонакопления считают:

в области маклоков;

на последних ребрах.

Развитая мускулатура и подкожная жировая ткань придают животным округлые формы, сглаживая выступающие части скелета. Определение упитанности прощупыванием и осмотром требует большого практического опыта.

В оценке мясной продуктивности скота немаловажное значение придается оплате корма продукцией, определяемой делением количества корма в кормовых единицах, израсходованных на прирост живой массы за этот период. В последние годы все большое значение придается конверсии корма в продукцию, и в настоящее время разрабатываются методы селекции крупного рогатого скота по этому показателю.

Для оценки мясной продуктивности после убоя животных используют следующие показатели:

масса туши парная и охлажденная;

масса внутреннего сала (рубашечное, кишечное и почечное);

убойная масса (сумма массы туши плюс масса внутреннего сала);

выход туши, внутреннего сала в процентах к предубойной живой массе;

убойный выход (убойная масса в процентах к предубойной массе);

морфологический состав туши, определяемый содержанием в ней мякоти (мышечная ткань и сало), костей, соединительной ткани (хрящей и сухожилий);

химический состав средней пробы мякоти (сухое вещество, жир, белок, зола);

мускульно-костное соотношение, характеризует удельную массу костей в туше. Вычисляют его делением массы костей на массу всей туши и умножением результата на 100;

коэффициент мясности определяет, сколько мякоти туши приходится на 1 кг костей (отношение массы мякоти к массе костей туши);

степень развития мышечной ткани оценивают по площади мышечного глазка. Его определяют по контуру, срисованного на кальку с поперечного сечения длиннейшей мышцы спины на уровне 12-13 ребра. Площадь мышечного глазка характеризует мускульность тела животного, которая достаточно высоко коррелирует (0,5-0,95) с общим уровнем мясной продуктивности (масса туши, убойная масса, мякоть и др.).

Выращивание молодняка крупного рогатого скота до 15-меся

Индивидуальную молочную продуктивность коров оценивают по данным за всю лактацию, за первые 305 дней лактации, за хозяйственный год и по показателям пожизненной продуктивности.

Так как продолжительность лактации колеблется у разных животных, а также у одного и того же животного в разные годы, то для получения сравнимых результатов их молочную продуктивность оценивают за первые 305 дней лактации, если продолжительность лактации больше 305 дней. Если же продолжительность лактации меньше 305 дней, то молочную продуктивность коровы оценивают за укороченную законченную лактацию.

Удой определяют ежедекадно (1 раз в 10 дней) в течение всей лактации (выдоенное за контрольный день молоко взвешивают на весах или измеряют в молокомерах или с помощью других устройств). Молочную продуктивность определяют в килограммах, в молокомерах — в литрах. Для перевода литров в килограммы количество литров умножают на удельный вес молока (в среднем 1,030).

Для вычисления месячного удоя каждой коровы суточный удой за каждый контрольный день умножают на 10 (промежуток между двумя контрольными днями) и суммируют величины удоя всех трех декад. Сумма месячных удоев дает величину удоя за всю лактацию. Индивидуальную молочную продуктивность записывают в журнале контрольных удоев.

В качестве показателя среднего уровня продуктивности коров в стаде, интенсивности их использования вычисляют удой на 1 фуражную корову: общий удой молока по какому-либо стаду коров (валовой удой) делят на среднее количество фуражных коров в этом стаде за данный период времени.

Среднее количество фуражных коров можно рассчитать двумя способами. Первый способ состоит в подсчете количества кормо-дней у животных, бывших в группе коров в течение учетного периода.

При подсчете за более длительные промежутки времени и в крупных по численности стадах используют второй метод. Для этого сумму количества поголовья на начало и на конец каждого месяца учетного периода делят на количество слагаемых.

Кроме вышеназванных показателей для характеристики и анализа молочной продуктивности коров используют следующие показатели:

а) удой на 100 кг живой массы, так называемый коэффициент молочности — для оценки интенсивности работы организма коровы в определенных условиях;

б) количество молока, произведенного на одну кормовую единицу рациона, или количество кормовых единиц, затраченных на производство 1 кг молока, — для оценки эффективности использования корма;

в) количество молока, произведенного на единицу площади сельскохозяйственных угодий или пашни, — для оценки интенсивности молочного скотоводства в целом.

Очень важный показатель — пожизненный удой коровы. Высокий пожизненный удой позволяет судить о крепости животного, его способности лактировать на высоком уровне в течение длительного периода времени. Такие коровы наиболее ценны в племенном отношении.

Содержание жира и белка в молоке колеблется в зависимости от различных факторов. Поэтому чем чаще они будут определяться, тем точнее будут данные за лактацию и оценка коровы. В практических условиях содержание жира и белка в молоке определяют один раз в месяц (в один из контрольных дней). Выражается среднее содержание жира и белка в молоке в процентах.

Для расчета среднего содержания жира и белка в молоке за какой-либо период времени удой за каждый месяц этого периода умножают на процентное содержание жира или белка в молоке коровы за этот месяц и получают количество однопроцентного молока соответственно по жиру и по белку. Количество однопроцентного молока за учетный период суммируют и делят на количество натурального молока (в кг), надоенного за этот период.

Важным показателем молочной продуктивности коров является общее количество молочного жира и молочного белка, получаемого от коровы за лактацию. Для его расчета количество однопроцентного молока (по жиру или по белку) делят на 100.

Количество молока, ежедневно надаиваемое дояркой от закрепленных коров, записывают каждый день в листок учета молока, в котором доярка расписывается за результат своей дневной работы. На основании этих записей, а также записей в книге учета труда и выполненных работ начисляют заработную плату дояркам по установленным расценкам.

При оценке шубных овец, как, например, наших романовских, обращают внимание на величину овчины, на её прочность, лёгкость, прочность мездры и соотношение между пухом и остью в шёрстном покрове. Хорошая овчина должна быть лёгкой, прочной в носке и не сваливаться. Последнее свойство зависит от определённого соотношения между пухом и остью. В хороших овчинах на долю пуха приходится около 50% и на долю ости около 30%. Ость несколько короче пуха и в три раза толще его.

При оценке смушковых овец обращают внимание на величину и качество смушка. Смушком называют шкурку двух-трёхдневного ягнёнка, обладающую особыми завитками различной формы, величины, степени выраженности, придающими шкурке красивый вид.

Смушки идут на изготовление шапок, воротников, нарядных дамских жакетов, манто и т. д.

Лучшими смушками считаются среднезавитковые валёк и боб; менее ценными — узкие гривки; малоценными — полукольчатые, кольчатые широкие гривки; порочными — горошковидные, штопорообразные лясы, высокие и низкие и т. д. Овцы с тонкой плотной и эластичной кожей дают мелкозавнтковые, плотные., упругие, ценные завитки. Овцы с тонкой рыхлой кожей дают плохой смушек, с редким волосом и неправильным завитком. Овцы с толстой, плотной, эластичной кожей дают ягнят с крупным плотным завитком; от овец с толстой, грубой, рыхлой кожей рождаются ягнята с крупным, неправильной формы, всклокоченным завитком.

Оценка животных по фенотипу

Для крупных, малоплодных и медленно растущих животных Н.А. Кравченко (1973) предлагает схему последовательности их оценок:

1) по родословной (оценка генотипа животного). Оценку животных по родословной производят первой, потому что она может быть сделана еще до рождения теленка, жеребенка, поросенка, ягненка и т.д., что дает возможность сразу после рождения перечисленных животных разделить их (предназначенных на племя или на откорм), так как схемы выпойки и рационы для указанных групп разные;

2) по характеру его индивидуального развития (оценка по фенотипу). Эта оценка производится на основании живой массы и экстерьерных особенностей в разные возрастные периоды. Она как бы уточняет сделанную ранее оценку по родословной;

3) по боковым родственникам. Оставшиеся в племенной группе молодые животные еще раз переоцениваются по боковым родственникам, тот есть с учетом показателей их полубратьев и полусестер по отцу, родившихся раньше, и уже от них получают продукцию. На основании этой переоценки некоторые животные переводятся в группу более высокого качества, а другие на откорм;

4) по продуктивности первородящих маток (предварительная оценка по фенотипу). Это решающая оценка. Если продуктивность низкая или животное не способно к размножению, его выбраковывают. По продуктивности оценку животных делают несколько раз. Для первородящих маток она имеет особое значение, так как в дальнейшем более высокую продуктивность имеют те матки, которые оказались лучшими при первых родах, по первой лактации;

5) по продуктивности в более старшем возрасте (уточняющая оценка по фенотипу). Не все лучшие по первым родам молодые матки в дальнейшем оправдывают возлагаемые на них надежды. Поэтому отбор по продуктивности продолжается дальше;

6) по качеству потомства (оценка по генотипу). Это окончательная оценка. Для производителя она может изменить и изменяет все ранее проведенные оценки. Если производитель оказался ухудшателем, его выбраковывают. Высокопродуктивных маток, если они дают приплод низкого качества, оставляют в стаде, но приплод их ценится ниже.

Крупномасштабная селекция – учебник.

Отбор — это первая фаза работы по совершенствованию сельскохозяйственных животных. Под ней понимают естественный или искусственный отбор лучших мужских и женских особей для хозяйственного использования и в воспроизводстве следующего поколения.

Подбор — вторая фаза селекции. Оп представляет собой наиболее целесообразное составление из отобранных животных родительских пар с целью получения от них потомства с желательными качествами.

Отбор осуществляют на нескольких этапах жизни животного. В ранний период жизни животных оценивают и отбирают по породности и происхождению, росту и развитию, а затем — по конституции и экстерьеру, продуктивности, качеству потомства. Отбор маточного поголовья для комплектования стада и особенно производителей всегда начинают с анализа родословной.

При этом учитывают, что наибольшее влияние на продуктивную и племенную ценность животного оказывают родители (50—60% от общего влияния предков), затем деды и бабки (25—40% ). Отцовская сторона родословной имеет несколько большее значение для отбора животного, так как отцы, как правило, лучше отселекционированы и часто проверены по качеству потомства. Поэтому прогноз о качестве отбираемого животного с учетом данных об отце бывает более точным, чем по сведениям о матери.

При отборе по происхождению оценку по родословной дополняют оценкой по боковым родственникам животного — сестрам, полусестрам, братьям и полубратьям (общие у них только отец или мать).

Отбор животных по происхождению следует считать предварительным. Окончательную оценку животному дают после выявления его продуктивных и других свойств, а также проверки по качеству потомства.

Отбор по конституции и экстерьеру основан на наличии определенной связи между внешним строением тела животного и его хозяйственно полезными качествами. Различия в телосложении используют при выделении в стаде и породе типов животных по направлению продуктивности: мясной, мясо-молочной, молочно-мясной и молочной у крупного рогатого скота; беконный, мясной, мясо-сальный, сальный у свиней; шерстной и мясо-шерстной у овец и т. д.

Наибольшее значение при отборе имеют те стати экстерьера, которые тесно связаны с основной продуктивностью и здоровьем животного. При отборе молочных коров особое внимание обращают на выраженность типа породы, величину и форму вымени, равномерность развития его долей, величину и расположение сосков, а также на развитие статей, связанных с органами дыхания и пищеварения, — глубину груди, развитие брюшной части туловища и др.

Отбор по продуктивности имеет решающее значение при определении комплексной оценки маток и их племенного назначения, так как продуктивность — главное хозяйственно полезное качество сельскохозяйственных животных.

Отбор коров по молочной продуктивности проводят по удою за 305 дней лактации или укороченную лактацию с учетом возраста и породы, по содержанию в молоке жира и белка, по характеру лактационной кривой. Оценивать коров по продуктивности следует при нормальных условиях кормления, содержания и использования. Более надежной будет оценка не по одной, а нескольким лактациям.

При этом учитывают количество молока, надоенного в расчете на 100 кг живой массы, содержание в нем жира и белка.

Отбор крупного рогатого скота по мясным качествам выполняют при жизни животных и после убоя. Прижизненная оценка включает оценку экстерьера, интенсивности роста (приросты живой массы) и величины живой массы в определенном возрасте. Такая оценка считается предварительной и обязательно пополняется определением основных показателей мясной продуктивности: убойной массы, убойного выхода, соотношения жировой, мышечной и костной ткани, калорийности, вкусовых и других качеств мяса.

Отбор свиней по продуктивности осуществляют в основном по плодовитости, величине помета, а также по скороспелости, способности к откорму и качеству мясных туш.

Отбор овец по продуктивности, кроме плодовитости и молочности, в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве проводят с учетом количества и качества шерсти, полученной за год, смушковых пород — по качеству смушка, шубных овец по качеству овчин, а курдючных и мясо-шерстных — по живой массе и мясным качествам.

Оплата корма продукцией (молоком, приростом массы, количеством мяса и т. д.) определяется количеством кормов в кормовых единицах, затраченных на получение 1 кг продукции. Этот важный показатель оценки животных по продуктивности используют в основном в свиноводстве, при выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота. В молочном скотоводстве оплата корма молоком обусловлена, главным образом, уровнем удоев и учитывается как групповой показатель (для стада, фермы, хозяйства). Иногда оплату корма молоком определяют при оценке производителей по качеству потомства.

Совершенствование пород сельскохозяйственных животных можно ускорить, если отбор сопровождается подбором, то есть спариванием определенных животных с целью воспроизводства следующего поколения животных с желательными качествами. С помощью целенаправленного подбора обеспечивается непрерывное совершенствование стада и породы путем накопления и закрепления цепных наследственных качеств животных в каждом последующем поколении. Однако высокая эффективность подбора достигается только путем глубокого и всестороннего анализа особенностей отдельных животных, стад и породы в целом, а также результативности племенного подбора прошлых лет. Бесцельные спаривания, как правило, успеха не имеют.

Подбор основывается на следующих основных принципах:

четкое определение цели и способов се достижения; превосходство производителя над матками, с которыми его должны спаривать; наследственное закрепление у потомства желательных качеств и исправление недостатков, имеющихся у родителей; регулирование родства между спариваемыми животными с целью недопущения инбридинг-депрессии; выявление и использование в повторных спариваниях наиболее удачных сочетаний животных (линий, семейств, потомства отдельных производителей), применяемых в прошлые годы.

Подбор может быть индивидуальным и групповым. Индивидуальный подбор заключается в том, что при решении вопроса о закреплении производителя за той или иной маткой наиболее полно учитывают индивидуальные качества спариваемых животных: продуктивность, конституцию, особенности экстерьера, происхождение, сочетаемость особенностей матки с качествами производителя. Обычно индивидуальный подбор обеспечивает получение приплода наилучшего качества от умело подобранных родителей. Индивидуальный подбор, как основной, используют в племенных хозяйствах для получения линейных животных, в неплеменных хозяйствах индивидуальный подбор следует применять в работе с отдельными, наиболее ценными матками, например, при создании и совершенствовании семейств.

Подбор называют групповым, когда к группе маток, относительно сходных по продуктивным качествам, телосложению или другим особенностям, подбирают одного или двух производителей определенного качества. Наиболее четко групповой подбор выражен в табунном коневодстве при формировании косяка маток и подбора к нему жеребца. В овцеводстве к отаре маток определенного бонитировочного класса подбирают барана-производителя, обладающего соответствующими качествами.

Подбор является продолжением отбора и преследует цель сохранения и усиления желательных особенностей, поэтому основное правило подбора — спаривание однородных по желательному признаку животных (гомогенный подбор). Гомогенный подбор применяют для закрепления и усиления в потомстве наиболее желательных качеств, а также для повышения в каждом последующем поколении однородности животных по тем или иным продуктивным качествам. Необходимость гомогенного, или однородного подбора, формируется как заводское правило «хорошее с хорошим дает лучшее».

Гомогенный подбор способствует усилению консолидации наследственности и повышает степень наследуемости селекционных признаков, поэтому его применяют в основном в племенных стадах, где ведут углубленную племенную работу.

В ряде случаев невозможно и нецелесообразно подобрать к стаду маток сходного с ними по основным признакам производителя. К таким маткам подбирают самца лучшего качества, то есть подбор уже будет не гомогенным (однородным), а гетерогенным (разнородным). При этом спариваемые животные имеют существенные различия по продуктивным качествам, особенностям конституции и экстерьера, породности, происхождению и т. п.

Гетерогенный подбор позволяет получать потомство с улучшенными качествами, обладающее обогащенной, но менее устойчивой наследственностью. Такое потомство характеризуется меньшей однородностью и большей изменчивостью по сравнению с потомством гомогенного подбора. Повышенная изменчивость потомства по селекционным признакам, в свою очередь, повышает возможности отбора.

Гетерогенный подбор в ряде случаев обеспечивает повышение не только продуктивных качеств, но и жизнеспособности потомства.

Следует помнить, что степень сходства или различия между спариваемыми животными — понятие относительное. Животные могут различаться по одним признакам, а по другим — быть сходными. Поэтому при составлении и осуществлении подбора селекционеру следует руководствоваться основными признаками, которые необходимо закрепить или исправить.

Гетерогенный подбор не противопоставляется гомогенному, а сочетается с ним в том или ином соотношении в зависимости от конкретных особенностей стада, этапов племенной работы и наличия ценных племенных животных в стаде.

При организации воспроизводства сельскохозяйственных животных важно отобрать для дальнейшего размножения самцов и самок, отличающихся желательными качествами. При этом в результате наиболее благоприятного сочетания родительских особей намечают получить потомство требуемого качества.

О преимуществах правильного выбора родительских особей свидетельствует следующий пример.

В племенном заводе «Элита» Красноярского края потомки матки Герани 646 и хряка Сталактита 7041 живой массы 96 кг достигли за 186 дней контрольного откорма при среднесуточном приросте равном 803 г и затрате на 1 кг прироста 4 корм, ед., а потомки того же хряка и матки Рекламы 5532 живой массы 98 кг достигли за 174 дня при среднесуточном приросте, равном 879 г, и затрате на 1 кг прироста 3,75 корм. ед.

Умелое сочетание родительских особей позволяет улучшить не только животных отдельных линий и семейств, но и целые стада и даже целые породы. Однако, чтобы добиться наилучшего сочетания свойств родительских особей, нужно хорошо знать качества отобранных для спаривания производителей и маток — их конституциональную крепость, состояние здоровья, плодовитость, основные виды продуктивности и наследственные качества.

В практике племенной работы распространен отбор животных по происхождению, скороспелости, экстерьеру, конституции и другим индивидуальным качествам. Один из важнейших селекционируемых признаков — воспроизводительная способность животных. Поэтому производителей необходимо дополнительно исследовать на половую активность, качество спермопродукции и оплодотворяющую способность.

При выборе маток обращают внимание на устойчивость высоких показателей продуктивности семейства, к которому принадлежит самка, учитывают плодовитость, величину помета, а у коров — возраст первого отела, межотельный период, сервис-период, продолжительность стельности.

Массовое применение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных повысило возможность использования производителей и маток, отвечающих желательным требованиям. Но при этом необходимо более тщательно отбирать производителей и использовать для получения потомства лучших из них. При осеменении всех маток спермой высококлассных производителей можно быстро достигнуть улучшения стада. Таким образом, используя для искусственного осеменения небольшое число наиболее цепных по своим продуктивным и племенным качествам производителей и умело сочетая родительские пары, совершенствуют стада сельскохозяйственных животных в колхозах и совхозах

Значительно возросла возможность выбора и использования самцов и самок с применением метода глубокого замораживания спермы и длительного ее хранения в жидком азоте, поскольку можно составлять родительские пары независимо от расстояния между животными, учитывая не только их качественные показатели, но и устойчивость передачи наследственных свойств. В этом случае успех племенной работы в значительной степени зависит от немногих препотентных особей, отличающихся усиленной способностью передавать свои признаки потомству.

Препотентность — способность производителя или матки с повышенной устойчивостью передавать свои индивидуальные качества потомству. Биологическая сущность препотентности заключается в доминировании у потомков наследственности препотентного животного. Это — основа селекционно-племенной работы.

О препотентности животных судят по способности стойко передавать потомству какие-либо генетически обусловленные свойства независимо от качества спариваемых с ними особей. Показатели препотентности производителей служат снижению коэффициента корреляции мать — дочь по развитию признака, уменьшению коэффициента изменчивости потомства, изменению у дочерей по сравнению с матерями корреляции между отдельными признаками (например, удои и процент жира и молоке), степени наследования в ряде поколений.

Препотентность маток оценивают по преимущественному наследованию признака в ряде поколений и при спаривании с разными производителями, по уменьшению коэффициента изменчивости признака в потомстве, по доле в потомстве самок, превосходящих по развитию признака своих сверстниц и полусестер по отцу.

Расчленение пород сельскохозяйственных животных на заводские линии и семейства — это результат использования препотентных родоначальников (родоначальниц), устойчиво передающих потомству на протяжении нескольких поколений свой тип при подборе к ним разных самок (самцов).

Многие препотентные животные сыграли исключительную роль в формировании пород сельскохозяйственных животных. Так, жеребец Барс I — родоначальник рысистой орловской породы лошадей, хряк Асканий I — украинской степной белой породы свиней; корова Малька — родоначальница холмогорской, корова Краса и ее сын Каро — родоначальники костромской пород крупного рогатого скота. Кавказская тонкорунная порода овец была создана в результате осеменения 12 000 овец спермой шести лучших баранов, устойчиво передававших свои качества потомству.

При использовании нескольких сотен быков герефордской породы была выведена новая отечественная порода казахского белоголового мясного скота, насчитывающая теперь более 1,8 млн голов. Большой массив новой курганской породы молочно-мясного крупного рогатого скота был создан при использовании нескольких десятков импортных быков,

От быка-производителя Невода 735 бестужевской породы, принадлежащего Куйбышевской областной госплемстанции, за 12 лет было получено более 25 тыс. телят. Дочери его превосходили по молочности своих сверстниц на 325 кг, а по жирности молока на 0,1% и более.

От барана-производителя 2/57, принадлежащего Невинномысской госплемстанции, было получено за год 18 440 потомков. От каждого из них настригли за год на 300 г шерсти больше, чем от их сверстников, в результате чего хозяйства получили дополнительно более 5 т шерсти.

При совершенствовании существующих и создании новых линий, семейств и пород сельскохозяйственных животных селекционеры используют способность препотентных животных давать потомство относительно однородное с родителями.

Увеличение мощности, жизнеспособности и продуктивности гибридов первого поколения по сравнению с родительскими формами называется гетерозисом.

ГЕТЕРОЗИС (гибридная мощность, гибридная сила), превосходство гибридов первого поколения над родительскими формами по жизнеспособности, урожайности, плодовитости и ряду других признаков. Для получения эффекта гибридной мощности важно в качестве родителей выбирать неродственные формы, представляющие различные линии, породы, даже виды. На практике наилучшие родительские пары, дающие наиболее ценные гибриды, отбираются в результате многочисленных скрещиваний, позволяющих выявить наиболее удачную сочетаемость различных линий. При скрещивании между собой следующих поколений гетерозис ослабевает и затухает. В основе гетерозиса лежит резкое повышение гетерозиготности у гибридов первого поколения и превосходство гетерозигот по определённым генам над соответствующими гомозиготами. Таким образом, явление гибридной мощности противоположно результату близкородственного скрещивания – инбридинга, имеющему для потомства неблагоприятные последствия. Генетический механизм гетерозиса (он до конца не выяснен) связывают также с наличием у гибрида по сравнению с родителями большего числа доминантных генов, взаимодействующих между собой в благоприятном направлении. Гетерозис широко используется в практике сельского хозяйства для повышения урожайности с.-х. культур и продуктивности с.-х. животных. В 1930-е гг. селекционеры США резко повысили урожайность кукурузы, применяя гибридные семена. Одна из важных задач селекции – поиски путей «закрепления» гетерозиса, т. е. сохранения его в ряду поколений.

При выборе улучшающей породы, кроме продуктивной и племенной ценности, обращают внимание на ее приспособленность к условиям района, где она будет использоваться. Животные, принадлежащие к пятому поколению, считаются чистопородными.

Заводские линии обязательно специализированы, имеют свою конституционально-продуктивную особенность, тем они и должны отличаться одна от другой.

Поэтому в пределах линии у животных должен быть выражен селекционный признак, характерный для этой линии. Для каждой линии должен быть разработан стандарт линии, а животных, не подходящих под стандарт, исключают. Протяженность заводской линии пять-шесть поколений. И если не находят достойных продолжателей, они «уходят в матки».

Индивидуальный и массовый отбор

Различают две формы отбора: массовый и индивидуальный. Массовый отбор основан на отборе по фенотипу; отбираются особи, отвечающие определенному стандарту, но один и тот же фенотип может быть обусловлен различными генотипами, а один и тот же генотип может дать (в пределах нормы реакции) различные фенотипы. Некоторые ценные признаки проявляются лишь у одного из полов, например, количество и качество молока, яйценоскость и т. п. По фенотипу определить генотип самца невозможно, поэтому отбор лишь по фенотипу не дает возможности оценить наследственные свойства производителей. Это, естественно, замедляет достижение цели, намеченной селекционером.

Две формы отбора: массовый и индивидуальный.

Две формы отбора: массовый и индивидуальный.

Индивидуальный отбор базируется на выделении особей с известным генотипом, определенным по продуктивности потомства. Поэтому при индивидуальном отборе желаемый результат достигается значительно быстрее. При отборе работа селекционера начинается с создания группы особей с одинаковыми генотипами. Наиболее легко их получить у самоопыляемых растений.

Потомство одного самоопыляемого организма, имеющее однородный гомозиготный генотип, называется чистой линией.

Однородность генотипа у перекрестноопыляемых растений и у животных достигается близкородственным размножением (инбридингом). И этим путем тоже может быть получена группа особей с одинаковым гомозиготным генотипом. Они получили название инбредных линий. Генотип чистых и инбредных линий более или менее стабилен, но и в них происходят мутации, так что их стабильность не абсолютна. Чистые и инбредные линии имеют сниженную жизнеспособность, поэтому в селекционной практике обычно создают несколько чистых (или инбредных) линий, между которыми в дальнейшем проводят скрещивание. Такой прием называется меж — линейной гибридизацией, которая в ряде случаев приводит к созданию высокопродуктивных растений и животных.

Наследуемость характеризуется двояко: средним уровнем и определенным разнообразием наследования признаков. В этой связи под наследуемостью следует понимать, прежде всего, наследственную обусловленность разнообразия, т. е. изменчивости изучаемого признака, а под степенью наследуемости — ту долю фенотипического разнообразия признака, которая обусловлена объемом генетической информации, предающейся от родителей к детям.

Фенотипическую и генотипическую изменчивость в биологической статистике (биометрии) характеризуют средним квадратом отклонений от средней арифметической, называемой вариансой к обозначаемой σ2.

Исходя из общепринятых генетических представлений наблюдая варианса фенотипической изменчивости при наследован причинно обусловлена двумя основными компонентами.

Наследуемость в широком смысле слова — это отношение генотипической изменчивости к фенотипической, что, собственно, и выражает коэффициент наследуемости.

Коэффициент наследуемости выражается в процентах (от 0 до 100%) или долях единицы (от 0 до 1).

Широкая вариабильность коэффициента наследуемости для некоторых признаков объясняется главным образом естественными различиями популяций по рассматриваемому признаку. Наследственная гетерогенность (в частности, их гетерозиготность) разных популяций (пород, стад) является результатом предшествуют истории их разведения: степени и характера применявшегося инбридинга, формирования структуры популяции и дифференциации да линии и семьи, характера отбора и скрещивания с другими популяциями. Приведенные данные дают лишь общее представление

о степени наследуемости разных признаков. Они, в частности, показывают более высокую наследуемость морфологических признаков по сравнению с признаками, связанными с биологической приспособленностью, — плодовитостью и жизнеспособностью. Низкие коэффициенты наследуемости последних могут быть объяснены не слабой их наследственной детерминацией, а степенью гетерогенности популяции.

Наследственная гетерогенность популяции является едва ли не главной предпосылкой эффективности отбора. Поэтому знание наследуемости признаков в конкретном стаде или популяции организмов является обязательным для селекционера, выбирающего пути повышения продуктивности и племенной ценности организмов. Если выявляется, что популяция состоит из особей с идентичными генотипами, например, полностью гомозиготными, то станет очевидным, что отбор в такой популяции бесперспективен. Вся наблюдаемая фенотипическая изменчивость обусловлена в такой популяции влиянием среды, т. е. является только паратипической вариансой. И как бы велики ни были внешние различия между особями в этом случае, они не отражают самых главных для отбора различий — различий генотипических; большая степень сходства между родителями и детьми еще не означает высокой наследуемости, она может быть равна нулю. Вот почему определение наследуемости как степени сходства между родителями и детьми в ряде случаев будет неверным.

Основные структурные единицы в породе: породная группа, внутрипородный (зональный) тип (отродье), заводской тип, заводская линия, семейство и новый комплекс сочетающихся линий. В породах ограниченного ареала понятие порода и зональный тип совпадают. При апробации структурных элементов породы они должны по численности удовлетворять или соответствовать определенным требованиям (таблица 1).

Примечание:в семействе, кроме выдающейся родоначальницы, должно быть 3 дочери и не менее 9 внучек, незначительно уступающих или не уступающих по продуктивности родоначальнице и превосходящих по одному или больше селекционным признакам уровня продуктивности сверстниц.

2. Животные внутрипородного (зонального) типа (отродье) имеют общие для данной породы продуктивные качества и обладают специфическими особенностями, приобретенными в результате селекции в конкретных природных условиях. Различия между зональными типами могут быть достоверными в характере телосложения, устойчивости к отдельным заболеваниям, в продуктивных и племенных качествах.

Так, в симментальской породе различают следующие зональные типы:

В условиях крупномасштабной селекции интенсивное использование лучших быков-улучшателей нивелирует различия у животных зонального типа по основным хозяйственно-полезным признакам. Это приводит к сглаживанию конституциональных особенностей животных разных зональных типов. Проблематичными остаются вопросы сохранения специфических экстерьерных особенностей зональных типов при внедрение интенсивных промышленных технологий выращивания ремонтного молодняка: более высокие стандарты по живой массе и молочной продуктивности могут привести к получению стандартных (эталонных) животных независимо от их местообитания.

Вместе с этим целесообразность выделения зональных типов в породе в последнее время, в связи с внедрением крупномасштабной селекции, также становится проблематичной, когда будут созданы зональные банки спермы и будет широко проводиться межзональный обмен генетическим материалом и этим самым будут создаваться однородные по продуктивности и типам конституции массивы скота.

3. Заводские типы в породе должны быть основными структурными подразделениями. Разведение их, связанных единой селекционной программой, позволит поддерживать структуру породы и необходимый уровень внутрипородного генетического разнообразия животных для сохранения и совершенствования ее специфических качеств.

Животные заводского типа формируются в одном или нескольких изолированных племзаводах с сетью «дочерних» хозяйств. По продуктивным качествам животные разных типов существенные различия иметь не должны вследствие того, что право на размножение получат лишь высокопродуктивные группы скота. Важнейшей отличительной чертой заводского типа должно стать их специфическая генеалогическая структура вследствие строгой изоляции стада в процессе коренной перестройки существующей практики разведения по линиям. На этой основе появляются отличительные особенности в конституции у животных разных заводских типов.

Племенная часть породы предназначена для дальнейшего совершенствования породы методом чистопородного разведения. В совершенствование породы важное значение имеют племзаводы. По уровню продуктивности коров племзовод должен превосходить товарные стада в зоне не менее чем в 2-2,5 раза.

Неплеменную, или товарную часть породы используют для производства дешевой по себестоимости и высокого качества молочной продукции. Эту часть породы можно разводить как методом чистопородного разведения, так и путем скрещивания.

4. Заводские линии и семейства позволяют расчленять породы и тем самым проводить систематическое совершенствование и улучшение породы в целом. В каждом племзаводе совершенствуются не меньше 4-7 линий, как правило, по 2-3 ветвям. Это позволит исключить близкородственное спаривание животных в близких степенях. Роль заводских семейств в настоящее время возрастает в связи с интенсивным внедрением в практику трансплантации эмбрионов. Этот метод направлен на ускорение размножения высокоценных животных в племенном отношении путем получения от одной коровы-донора до 50 и более эмбрионов в год с последующей их пересадкой животным-реципиентам.

Лучших представителей семейств коров следует подбирать для заказного спаривания, то есть получения будущих быков-производителей, с учетом результата сочетаемости линий и семейств.

Широкое внедрение современных программ селекции крупного рогатого скота приводит к вытеснению локальных и аборигенных пород, не удовлетворяющих в настоящее время экономическим требованиям.

За годы советской власти в СССР выведено 11 пород крупного рогатого скота. Но только за период с 1945 г. прекратили существование 6 пород и 1 тип скота: киргизская, сибирская, юринская, бурятская, печерский, северный, карельский тип местного комолого скота; к группе исчезающих относятся 10 пород (серая и белоголовая украинская, местная эстонская, истобенская, красная тамбовская, красная горбатовская, якутский, красный мегрельский, горный скот Грузии, суксунская породная группа); к группе, поголовье которых в последние годы снижается, относят 6 пород (ярославская, тагильская, бушуевская, красная польская, аулиэтинская, красная белорусская породная группа).

Такое положение характерно, не только для России, но и стран СНГ, а также и стран зарубежья. За последние 100 лет в результате бурного процесса породообразования с поглощением аборигенного скота в мире исчезло 450 пород крупного рогатого скота. В основе процесса сокращения пород крупного рогатого скота лежат объективные причины. Но проявляются и заметные элементы стихийности и субъективизма. За последние 100 лет в бывшем СССР и царской России было создано 23, а исчезли 34 породы и породные группы скота. Несколько пород в Российской Федерации находятся на грани исчезновения.

В сложившихся условиях проблема сохранения местных пород в неизмененном виде в ряде случаев выглядит нерациональной и бесперспективной. Поэтому надо разрабатывать модели, прогнозирующие экономическую эффективность от применения различных методов селекции и биотехнологии.

В настоящее время предлагаются несколько методов, способствующих сохранению генофонда исчезающих пород. Это сохранение и размножение животных в отдельных фермах, фермах-заказниках и стадах. С этой целью в генофондном стаде формируют генеалогическую структуру, аккумулирующую генотип ведущих родственных групп и быков породы, применяют специфические ротации использования быков с иммуногенетическим контролем подбора пар и системы комплектования ремонтными быками по принципу замкнутой популяции.

Локальные породы вводятся в состав культурных пород скота, родственных по происхождению и разводятся в качестве внутрипородных типов.

В ряде стран, где возможно содержание животных вне помещений, организуют заказники в естественных условиях.

Наиболее приемлемым методом консервации генетического материала в настоящее время является хранение глубокоохлажденной спермы и эмбрионов.

сложность проблемы породообразования, да и классификации пород, определяется тем, что этот процесс обусловлен двумя группами факторов: биологическими и социальными.

ротационное скрещивание, метод разведения с.-х. животных, применяемый как особая формапромышленного скрещивания (См. Промышленное скрещивание) для получения животных повышеннойпродуктивности. П. с. известно с конца 19 в. В России теоретические основы этого метода разрабатывали Е.А. Богданов, Д. А. Кисловский и др. Сущность П. с. состоит в получении помесей от скрещивания двух иболее пород и в последовательном спаривании помесных маток в ряде поколении с производителямиисходных пород. П. с. позволяет использовать явление Гетерозиса у помесных животных не только первогопоколения, но и в ряде последующих. Важнейшее условие успеха П. с. — обоснованный подбор хорошосочетающихся между собой пород. П. с., в котором используются 2 породы, называется простым, 3 и более— сложным. Многопородное П. с. наиболее эффективно в свиноводстве. См. Скрещивание.

Классификация типов конституции

Основываясь на данных своего опыта, ученый выделил 4 типа конституции животных: грубый, нежный, плотный и рыхлый.

Грубый тип характеризуется грубым костяком, толстой кожей и общей массивностью телосложения. Животные этого типа мало приспособлены для производства молока, медленно откармливаются, но обладают высокой выносливостью и крепостью. К этому типу относят рабочий скот, грубошерстные овцы.

Нежный тип. Этот тип конституции противоположен грубому. Он отличается узкотелостью, сухостью форм телосложения, тонкой кожей, слаборазвитым костяком, повышенным обменом веществ, легкой возбудимостью. К этому типу могут быть отнесены лошади верховых пород, молочный скот, овцы тонкорунных пород.

Плотный тип присущ животным, имеющим крепкий костяк, хорошо развитые мышцы, внутренние органы, плотную кожу. В организме животных этого типа обмен веществ протекает интенсивно. Это наиболее продуктивный тип животных. К нему относятся большинство молочно-мясных пород крупного рогатого скота, упряженные лошади (орловский рысак), мясошерстные овцы.

Рыхлый тип характеризуется широкотелостью, хорошо развитыми мышцами, толстой кожей, относительно развитыми органами пищеварения, пониженным обменом веществ. Животный имеют спокойный, флегматичный нрав, хорошо откармливающийся и быстро жиреющий. К этому типу относятся мясные породы крупного рогатого скота, сальные свиньи, лошади-тяжеловозы.

Дыхательный тип характеризуется узкотелостью, длинной грудной клеткой достаточной глубины, косо поставленными ребрами, тонкой, плотной, эластичной кожей, легким, плотным и крепким костяком и плотной, сухой мускулатурой, повышенной интенсивностью обменных процессов. К этому типу относятся верховые лошади, шерстные овцы и молочный скот.

Переходный тип занимает промежуточное положение между дыхательным и пищеварительным.

Изучая типы нервной деятельности, И.П. Павлов показал, что основу для определения конституциональных свойств организма и особенностей реагирования его на внешнее воздействие нужно искать в нервной системе, он описал четыре типа нервной деятельности: сильный-уравновешенный-быстрый, сильный-уравновешенный-медленный, сильный-неуравновешенный-безудержный и слабый тип, у которого процессы торможения преобладают над возбудительным процессом. Важнейшей частью конституции является темперамент животного, который тесно связан с направлением продуктивности. Лошади сухого типа конституции характеризуются пылким, горячим темпераментом№; тяжеловозы обладают спокойным, флегматичным темпераментом.

Интерьер сх животных и методы изучения

Под интерьером понимает совокупность внутренних особенностей, физиологических биохимических и анатомо-гистологических свойств организма в связи с его конституцией, экстерьером и направлением продуктивности. Основоложником учения об интерьере сельскохозяйственных животных был Лискун.

Изучение интерьера дает возможность установить соотносительное развитие в организме органов, тканей и систем и на основе этого познать внутреннюю структуру организма; конституциональные особенности на основании изучения физиологических и биохимических свойств организма; течение формообразовательных процессов на различных этапах индивидуального развития и факторы, воздействующие на них.

В настоящее время для изучения интерьера используют физиологический, химический, цитомолекулярный, биохимический, анатомический, рентгеноскопический, генетический и иммуногенетический методы.

Методы изучения интерьера и клинической диагностики во многом совпадают. Различия состоят в целях исследования. Интерьерные показатели в зоотехнии необходимы для более глубокого познания конституции, для уточнения племенной оценки, отбора, подбора и рационального использования животных. При этом исследуют иммунологические свойства крови, анатомию и гистоструктуру внутренних органов, костяка, молочные, потовые и сальные железы, нуклеиновые кислоты, ферменты и др. Так, при изучении морфологического и гистологического строения молочной железы многими учеными было выявлено, что у высокомолочных коров в вымени на долю железистой ткани приходится 75—80 %, а на долю жировой — 20—25 %.

Установлена положительная корреляция между числом потовых желёз уха и молочностью у коров.

У крупного рогатого скота установлены тесные взаимосвязи между биохимическими показателями крови телок в возрасте 15 дней и последующей их молочной продуктивностью. Коэффициенты корреляции с удоем за первую лактацию составили: общего белка — плюс 0,61; общего иода — минус 0,52, белковосвячанного иода — минус 0,58; связь между количеством уксусной кислоты с жирномолочностью составляет плюс 0,66. Биохимические показатели крови с успехом используются для раннего прогнозирования удоев молочных коров.

Оценка интерьера не исключает экстерьерной оценки, а дополняет и уточняет ее. Методы изучения интерьера близки к методам клинической диагностики.

Многие из методик этих двух отраслей знания даже полностью совпадают. Различие между теми и другими — в целях исследования. Клиническая диагностика в ветеринарии определяет состояние здоровья животного на данный момент, вскрывает отклонения от нормы, на основании которых назначают соответствующее лечение. Интерьерное же исследование в зоотехнии ставит задачу более глубокого познания конституции нормальных животных главным образом для того, чтобы уточнить их племенную оценку, правильнее провести отбор, найти наилучшие приемы для их выращивания и эксплуатации.

Из методов интерьерной оценки наиболее распространено микроскопическое исследование. Используют также методы анатомические, химические, физические, иммунобиологические, физиологические, рентгенологические, клинические и другие, вплоть до использования метода меченых атомов.

Из объектов интерьерного изучения в настоящее время больше всего привлекают внимание молочная железа, кожа, волосы, кожные железы, кровь, костяк, мускульные клетки, внутренние органы.

Для онтогенеза сельскохозяйственных животных характерны следующие основные закономерности: периодичность роста и развития, неравномерность этих процессов во все возрастные периоды и ритмичность.

Периодичность. Начиная с образования зиготы, организм в своем развитии проходит ряд определенных периодов, следующих один за другим.

Продолжительность эмбрионального периода может колебаться в зависимости от породы, условий кормления и содержания маток, упитанности и состояния здоровья.

Основными периодами внутриутробного развития являются зародышевый, предплодный и плодный.

индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных морфологических, физиологических и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом, от оплодотворения (при половом размножении) или от момента отделения от материнской особи (при бесполом размножении) до конца жизни. Называется онтогенезом

Фотографирование. Одним из методов оценки экстерьера животных служит фотографирование. Животных фотографируют сбоку перпендикулярно к линии, идущей вдоль тела животного. Делают это в светлое время дня, лучше на специальной площадке. Фотоаппарат устанавливают на расстоянии 6—7 м от животного.

Особенно важно увековечить путем фотографирования родоначальников ценных пород и линий. Сравнивая экстерьер племенных животных с телосложением их выдающихся предков, можно многое познать и правильно оценить их достоинства и недостатки.

43Принципы бонитировки КРС, определение классаБонитировка проводится в течение всего года по окончании лактации коровы или достижении молодняком 10-месячного возраста. Итоги бонитировки по стаду подводятся в конце года. Перед началом бонитировки проверяют инвентарные номера у животных, обобщаются данные о кормлении и содержании животных, заполняются карточки формы 2-мол и проводят другую подготовительную работу. Животных оценивают по комплексу признаков в соответствии с требованиями специальных инструкций. На основании данных всесторонней оценки каждое животное относят к определенному классу. Показатели 1 класса соответствуют минимальным требованиям для записи животных в государственные племенные книги (ГПК). Стандарты ГПК учитывают особенности каждой породы. Высшим классом КРС считается элита-рекорд, низшим – II. Для каждого класса установлены минимальные показатели по продуктивности, живой массе, экстерьеру и другим оцениваемым признакам. Для молодняка установлены стандарты живой массы по классам в зависимости от пола и возраста.По результатам бонитировки животных распределяют по группам: в племенное ядро, пользовательную группу, на продажу (пользовательный и племенной скот), откорм.В заключении бонитировки составляют план подбора (годовой случной план), в котором предусматривается покрытие всех маток случного возраста. К лучшим из них прикрепляют отличных производителей, учитывая при этом не только продуктивность, но и происхождение животных.Организация бонитировки и признаки, учитываемые при оценке скота.В целях определения племенной ценности и назначения животных в хозяйствах, на станциях искусственного осеменения, племпредприятиях ежегодно проводят бонитировку всех быков-производителей, коров, ремонтных телок и племенных бычков.КРС бонитируется в течение всего года: ремонтных бычков по достижении случного возраста, коров по окончании лактации, молодняк с 10-месячного возраста.Бонитировку скота проводят зоотехники-селекционеры хозяйств, госплемстанций и госплемрассадников. В отдельных случаях бонитировку могут проводить приглашенные специалисты и научные сотрудники с.х. научно-исследовательских учреждений и учебных заведений, хорошо знающих породу.Для проведения бонитировки подсчитывают удой каждой коровы за 305 дней последней лактации (или за укороченную лактацию) и вычисляют среднюю жирность молока; оценивают животных по экстерьеру и конституции; определяют пригодность коров к машинному доению; взвешивают каждое животное (коров на 2-5 месяц после отела); проверяют инвентарные номера у животных, неясные или утерянные возобновляют.При бонитировке проводят комплексную оценку животных по породности и происхождению, продуктивности и развитию, экстерьеру и конституции, качеству потомства, свойствам молокоотдачи коров, учитывают воспроизводительную способность производителей и маток.Итоговая оценка и определение класса животных по комплексу признаков.Итоговую оценку животных при бонитировке проводят по следующим признакам: коров – по молочной продуктивности, экстерьеру и конституции, генотипу; быков-производителей – по экстерьеру и конституции, генотипу; молодняк – по генотипу, экстерьеру и развитию.По результатам итоговой оценки коров, быков и молодняк относят к классам: элита-рекорд, элита, I класс, II класс. Животных, не отвечающих требованиям II класса, относят к не классным.Оценка коров по молочной продуктивности.Оценку коров по молочной продуктивности проводят по удою (кг), содержанию жира в молоке (%) или количеству молочного жира (кг) за 305 дней лактации, или за укороченную законченную лактацию.Минимальные требования по удою установлены для первотелок, отелившихся в возрасте до 30 месяцев. При отеле в более позднем возрасте требования по удою повышаются на 10%. При укороченной лактации учитывают фактический удой и указывают продолжительность лактации в днях. Контрольное доение коров проводят не реже одного раза в месяц.Первотелок оценивают по удою за законченную лактацию, коров двух отелов – по

чистопородное разведение его цели и задачи

Значение чистого разведения. Сложная структура породы и необходимость постоянного отбора и подбора для поддержания и совершенствования ее делают метод чистого разведения не таким простым, как это может показаться на первый взгляд.

Чистое разведение иногда считают консервативным методом, будто бы ничего нового не дающим, так как используются при этом животные одной и той же породы, с более или менее сходной наследственностью. Его признают самым надежным методом для того, чтобы сохранить и поддержать свойства породы. Но это не совсем так. Конечно, чистое разведение дает меньше отклонений и неожиданностей, чем скрещивание, но абсолютной однородности породы не существует. Более того, как было показано, даже в пределах одной линии не все животные одинаковы. Наряду с хорошими животными имеются и менее удачные, и одна формальная принадлежность данного животного к определенной линии не говорит еще о качестве этого животного. Еще большее разнообразие типов можно встретить в целой породе. Несомненно, однако, что при чистом разведении ограничивают наследственное разнообразие и не всегда можно получить такие быстрые, резкие, коренные изменения породы, какие могут быть получены при скрещивании.

Однако многообразие животных в пределах породы и сложная ее структура дают возможность умелым подбором пар для спаривания, умелым ведением линий в пределах породы и межлинейными кроссами наиболее удачно сочетающихся линий добиться значительных сдвигов в ту или другую сторону и совершенствовать породу в нужном направлении.

Не следует также забывать, что помимо отбора и подбора, дающих в каждом поколении все новые и новые свойства и ведущих, следовательно, к получению новых типов, при чистом разведении немаловажное значение имеют и те наследственные изменения, которые происходят в организме вследствие неостанавливающегося жизненного процесса как результата взаимодействия развивающегося организма со средой. Эти изменения, своевременно подмеченные или сознательно вызванные, также являются источником совершенствования и прогресса породы в нужном человеку направлении. Еще больше расширяется возможность быстрого прогресса породы размещением ее в различных географических зонах.