учение о градации организмов

Ламаркизм и теория градаций.

Основы своей концепции Жан Батист Ламарк изложил в труде «Философия зоологии» (1809). При этом, конечно, нельзя сказать, что Ламарк совсем не опирался на факты: именно наблюдения над некоторыми проявлениями изменчивости организмов были стимулом для переосмысления господствовавших креационистских представлений. Среди этих проявлений изменчивости наиболее очевидными были приспособительные изменения организмов, подвергавшихся воздействию новых условий (например, развитие из одинаковых семян при их выращивании в разных условиях растений различного облика; усиление мускулов у человека и животных при их усиленном упражнении и ослабление этих мускулов при отсутствии соответствующей физической нагрузки и т.п.). Ламарк обратил внимание и на существование разновидностей, выглядящих как промежуточные формы между разными видами, и на изменения организмов в результате процессов одомашнивания, и на отличия ископаемых форм организмов от современных.

Общим выводом Ламарка из этих наблюдений было признание исторической изменяемости, трансформации организмов во времени, т. е. их эволюции. Однако этот вывод уже не был оригинальным: исторические преобразования видов организмов под влиянием изменений внешней среды признавали, как уже было отмечено, все трансформисты.

Влияние на организмы внешних условий:

Изменения животных и растений под воздействием внешних условий, по Ламарку, происходят по-разному:

В других подобных примерах Ламарк принимает модификационную ненаследственную изменчивость организмов, представляющую собой реакцию данного индивида на различные условия внешней среды, за наследственные изменения.

Для животных Ламарк разработал более сложный механизм преобразований:

1) всякая значительная перемена во внешних условиях вызывает изменение в потребностях животных;

2) это влечет за собой новые действия животных и возникновение новых «привычек»;

3) в результате животные начинают чаще употреблять органы, которыми они раньше мало пользовались; эти органы значительно развиваются и увеличиваются, а если требуются новые органы, то они под влиянием потребностей возникают «усилиями внутреннего чувства».

· Во всяком животном, не достигшем предела своего развития, более частое и постоянное употребление какого-либо органа приводит к усиленному развитию последнего, тогда как постоянное неупотребление органа ослабляет его и в конце концов вызывает его исчезновение. Ламарк описывает модификационную изменчивость животных, в принципе сходную с модификационной изменчивостью растений; второй

· Все, что организмы приобретают под влиянием преобладающего употребления или утрачивают под влиянием постоянного неупотребления каких-либо органов, в дальнейшем сохраняется в потомстве, если только приобретенные изменения являются общими для обеих родительских особей. Утверждает наследование приобретенных этим путем признаков взрослых животных. Так же, как и для растений, подобные особенности строения животных в действительности ненаследственны и не могут служить основой для наследственных преобразований.

Учение о градации организмов

• Царство Животные (Animalia)

• Тип Хордовые (Chordata)

• Подтип Позвоночные (Vertebrata), или Черепные (Craniata)

• Класс Млекопитающие (Mammalia)

• Подкласс Настоящие звери (Theria)

• Инфрокласс Высшие звери, или Плацентарные (Eutheria, sem. Placentalia)

• Отряд Хищные (Carnivora)

• Семейство Псовые (Canidae)

• Вид Лисица обыкновенная (Vulpes vulgaris)

2. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка

Вспомните!

Что такое эволюция?

Чем объясняется господство представлений о неизменности видов в эпоху К. Линнея?

В конце XVIII в. большинство учёных было готово принять идею об изменяемости видов. Продолжалось активное накопление научных знаний, многие из которых было сложно объяснить с точки зрения неизменности видов. Серьёзные перемены происходили в социально-экономической и политической обстановке Европы, в 1789–1794 гг. во Франции разразилась революция. Коренные изменения, которые потрясали общество, приводили к мысли, что и в природе не может быть постоянства.

Создателем первой эволюционной теории стал выдающийся французский естествоиспытатель Жан Батист Ламарк. Учёный считал, что наиболее общие категории явлений, такие как пространство, движение, материя и время, созданы Богом, а все остальные объекты образованы самой природой. Своей задачей Ламарк считал поиск того пути, по которому шла природа, формируя существующее многообразие живых существ. Эволюционную теорию Ламарк изложил в двухтомном труде «Философия зоологии» (1809). Учёный определил два основных направления эволюционного процесса: постоянное усложнение уровня организации живых существ, происходящее во времени (градация, от лат. gradatio – постепенное повышение), и увеличение разнообразия под действием условий среды. Таким образом, эволюционную теорию Ламарка можно разделить на две части: учение о градации организмов и учение об изменчивости.

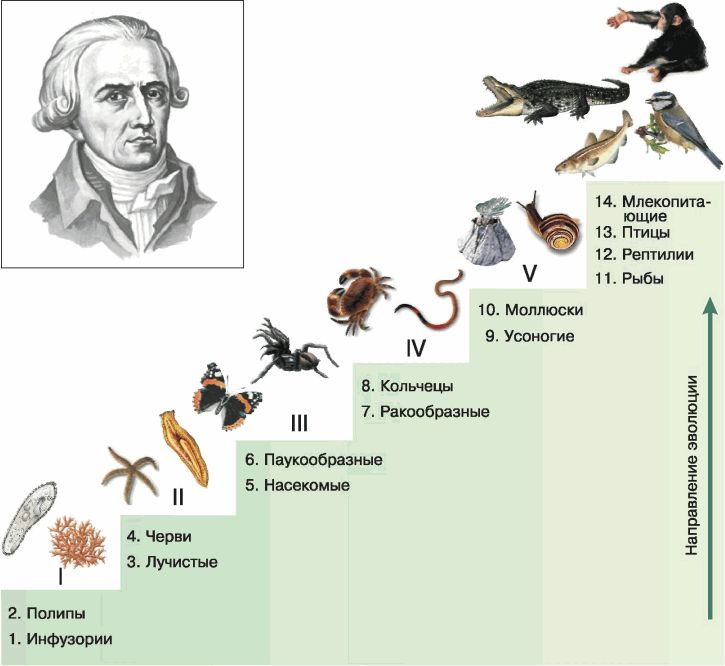

Учение о градации организмов. Ламарк считал, что первые организмы произошли из неорганической природы путём самозарождения. Их дальнейшее развитие привело к усложнению живых существ, поэтому классификация организмов не может быть произвольной, она должна отображать процесс движения от низших форм к высшим. Всех животных учёный разделил на 14 классов, которые распределил по степени усложнения организации, образовав 6 ступеней – градаций (рис. 4). Самый низший уровень в этой системе занимали инфузории, наиболее высокий – млекопитающие. Для того чтобы объяснить механизм усложнения живых существ, Ламарк предположил существование у всех организмов стремления к совершенствованию, изначально заложенного в них Богом (принцип самосовершенствования). Одновременное наличие в природе и простых, и более сложных организмов Ламарк объяснял постоянно продолжающимся процессом самозарождения жизни.

Рис. 4. Градации Ламарка

Учение об изменчивости. Совершенствуясь, организмы вынуждены приспосабливаться к условиям внешней среды. Для того чтобы объяснить, как возникает разнообразие на каждой ступени «лестницы существ», Ламарк сформулировал два закона.

Закон упражнения и неупражнения органов: постоянное употребление органа ведёт к его усиленному развитию, а неупотребление – к ослаблению и исчезновению. Согласно этому закону необходимость доставать листья на деревьях ведёт к тому, что жираф, стараясь до них дотянуться, постоянно вытягивает шею, в результате чего она становится длинной. Муравьеду, чтобы доставать муравьёв из глубины муравейника, приходится вытягивать язык, и он становится тонким и длинным, а перепонки между пальцами ног у водоплавающей птицы возникают из-за постоянного раздвигания пальцев и растягивания кожи во время плавания. Примером исчезновения органов в результате неупражнения является редукция глаз у крота.

Закон наследования благоприобретённых признаков: под действием постоянных упражнений и неупражнений органы изменяются, и возникшие изменения наследуются. По мнению Ламарка, вытянувшаяся в течение жизни шея жирафа будет передана следующему поколению, которое родится уже с более длинной шеей. Открытие в XX в. материальной основы наследственности – ДНК – окончательно опровергло возможность наследования благоприобретённых признаков.

Для того чтобы доказать, что признаки, приобретённые в течение жизни, не передаются по наследству, известный исследователь Август Вейсман отрезал хвосты подопытным мышам на протяжении 22 поколений. Однако никакого укорочения хвостов у потомков не произошло.

Эволюционные идеи Ламарка не нашли поддержки у современников и подверглись критике со стороны многих учёных, одним из которых был Жорж Кювье – основоположник сравнительной анатомии и палеонтологии.

Ж. Б. Ламарк преподнёс свою книгу «Философия зоологии» в подарок французскому императору Наполеону Бонапарту, но тот так резко отозвался об этом труде, что пожилой учёный не смог удержаться от слёз.

Скончался Ламарк в бедности и безвестности, дожив до 85 лет. До его последнего часа с ним оставалась дочь Корнелия, писавшая под диктовку ослепшего отца.

В 1909 г., в столетнюю годовщину выхода в свет «Философии зоологии», в Париже был открыт памятник Ламарку. На одном из барельефов памятника изображён Ламарк в старости. Он сидит в кресле, а его дочь, стоя рядом, говорит ему: «Потомство будет восхищаться Вами, отец, оно отомстит за Вас».

Теория катастроф Ж. Кювье. Европейские учёные достаточно часто находили ископаемые остатки каких-то животных и растений, совсем не похожие на современные. Предположение о том, что некогда существовали какие-то другие, ныне вымершие существа, шло вразрез с господствующей тогда теорией креационизма (вечности жизни и неизменности существования видов). Ж. Кювье собрал множество таких находок, описал их, систематизировал и установил, что в более древних геологических отложениях находятся только остатки моллюсков и рыб, в более поздних появляются рептилии, а ещё позднее – млекопитающие. Для того чтобы объяснить исчезновение видов, Кювье выдвинул теорию катастроф. Согласно этой теории, в результате стихийных бедствий на значительной части земного шара погибали все растения и животные, а затем на их место переселялись уцелевшие на других территориях и никак не связанные с предыдущими организмы. Ученики Кювье позже развили эту теорию. Они предположили, что после катастроф, в которых гибло всё живое планеты, совершались новые акты божественного творения. В течение нескольких десятилетий теория катастроф имела широкое научное признание, но прошло время, и большинство учёных предпочли ей эволюционную теорию Дарвина.

Вопросы для повторения и задания

1. Какой вклад в биологию внёс Ж. Б. Ламарк? Изложите основные положения его эволюционной теории.

2. Охарактеризуйте верные и ошибочные положения теории эволюции Ж. Б. Ламарка.

3. Могут ли наследоваться признаки, приобретённые в течение жизни организма?

4. Как объяснял Ж. Кювье палеонтологические данные о смене форм животных на Земле? Изложите его теорию катастроф.

Подумайте! Выполните!

1. Как вы считаете, почему главный труд К. Линнея назывался «Система природы», а Ж. Б. Ламарка – «Философия зоологии»?

Теория эволюции Ламарка

Теория эволюции Ламарка — что из себя представляет

Ламаркизм — эволюционная концепция, основывающаяся на теории, выдвинутой в начале XIX века Жаном Батистом Ламарком в трактате «Философия зоологии».

Основные положения работы:

Причины и движущие силы эволюции по Ламарку

Эволюционная теория Ламарка может быть разделена на составляющие, раскрывающие причины и движущие силы эволюции организмов.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Градация организмов

Ученый считал, что первые существа появились путем самозарождения и развивались благодаря усложнению от низших форм к высшим.

Градация — это имеющее закономерный характер развитие организмов, которое происходит в направлении постепенного и неуклонного совершенствования, повышения общего уровня организации.

Ученый создал классификацию организмов, которая отражала их развитие от простых до сложных систем организации:

Объясняя способ развития организмов от низшего уровня к высшему, Ламарк пришел к выводу, что в каждом организме есть стремление к совершенствованию, которое изначально заложено Богом.

Ламарк видел ограниченность своего учения о градации в его приемлемости лишь в отношении классов, полагая, что каждый класс есть новый шаг развития, новая, более высокая организация. Следовательно, выделение классов должно быть основано на результатах изучения строения не любых органов, а лишь «существенных» их систем:

Изменчивость организмов

Изменчивость как процесс, с точки зрения Ламарка, присуща развитию материи. Причины изменчивости заключаются в изменении климата, питания, почвы, влаги, а также заложенной Богом способности изменяться. Процесс может отклоняться из-за условий окружающей среды, вызывая тем самым приспособление организмов.

Исходя из уровня организации живых существ, Ламарк выделял две формы изменчивости:

Как происходит косвенная изменчивость:

Наследственность

Изучение изменчивости организмов привело Ламарка к другому важному фактору эволюции — наследственности. Ученый считал, что уникальные изменения организма, которые передаются из поколения в поколение, являются признаками определенного вида. Ламарк предположил, что в процессе эволюции многие изменения наследственно закрепляются, что позволяет одним видам превращаться в другие и развиваться в определенном направлении.

Закономерности в теории эволюции Ламарка наиболее полно раскрылись в его труде «Естественная история беспозвоночных животных»:

Свою теоретическую позицию Ламарк проиллюстрировал примерами:

Птица, постоянно находящаяся в поисках добычи, необходимую ей для поддержания жизни, растопыривает пальцы ног, когда хочет грести и двигаться по поверхности воды. Постоянные движения растягивают кожу, соединяющую пальцы у их основания, что приводит к возникновению перепонок. Таким образом такие птицы, как гуси и утки, получили возможность искать еду на воде с помощью перепонок.

Птица, которая ищет пищу на берегу, опасается каждый раз окунать тело в воду из-за риска погрузиться в ил. Птица вынуждена прилагать усилия, чтобы удлиниться, из-за чего ее ноги со временем стали длиннее. Примером такой птицы выступает цапля.

Достоинства теории Ламарка

Несмотря на ошибочные тезисы Ламарка, которые были опровергнуты исследователями процесса эволюции, теория ученого обладает определенными достоинствами:

Недостатки теории Ламарка

Теория Ламарка, несмотря на свою целостность, активно критиковалась как его современниками, так и последователями. Минусы теории Ламарка:

Дарвин отрицательно отнесся к позиции Ламарка о возникновении изменений в организме из-за необходимости. Наивность представления о целесообразности раскрывается в примерах, которые приводил ученый:

Ламарк считал приспособление результатом заложенной способности изменяться, когда на самом деле способность приспособительно изменяться является лишь формой самого приспособления, что также нуждается в причинном объяснении.

Данное заблуждение тесно связано с приравниванием Ламарком процессов изменения и приспособления. Изменение связано с физиологическим аспектом, приспособление — историческим. Изменение является основой приспособления, поэтому для изучения эволюции важно дифференцировать данные понятия.

Принципиальная разница между ламаркизмом и дарвинизмом состоит в том, что ламаркизм видит творческие силы эволюционного процесса в активности организма, имеющего возможности совершенствовать свою организацию, а дарвинизм — в работе внешнего по отношению к организму фактора — отбора, действующего на поле неопределенной наследуемой изменчивости.

Сравнение теорий Дарвина и Ламарка

Сравнение теорий Дарвина и Ламарка можно произвести по нескольким позициям:

Доказательства несостоятельности теории

Несостоятельность теории Ламарка ярко проявляется в концепциях, которые стали основой эволюционных выводов ученого:

Данные концепции опровергаются современной наукой, фактами и законами генетики.

Некоторые ученые проводили опыты для доказательства несостоятельности теории Ламарка. Например, немецкий зоолог Август Вейсман, который первоначально был сторонником идеи о наследовании приобретенных признаков Ламарка, впоследствии стал ее противником. Исследователь утверждал, что вопрос о наследовании приобретенных признаков может быть решен только опытным или экспериментальным путем с помощью механического воздействия.

Эксперимент Вейсмана заключался в следующем: ученый разводил мышей поколение за поколением, обрубая им хвосты. Согласно теории Ламарка, из-за таких воздействий хвосты у животных должны атрофироваться из-за отсутствия необходимости их использовать. Ошибка Ламарка заключалась в том, что механические изменения не затрагивают генетический уровень, поэтому естественное отмирание хвоста оказалось невозможным.

Однако эксперимент Вейсмана был неточным ввиду отсутствия у мышей упражнения, которое требовало бы избавления от хвоста для выживания. Август не учитывал фактор необходимости и стремления организмов к изменению органов, о котором говорил Ламарк, поэтому данное доказательство несостоятельности теории ученого требует дополнительных уточнений.

Серьезной ошибкой Ламарка было суждение, что приобретаемые в ходе жизни полезные свойства передаются по наследству.

Дарвином и современной наукой доказано, что только мутации в половых клетках организмов могут передаваться по наследству. Мутации чаще всего носят случайный характер и не связаны с определенной окружающей средой, системно воздействующей на живое существо.

2. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка

2. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка

Вспомните!

Что такое эволюция?

Чем объясняется господство представлений о неизменности видов в эпоху К. Линнея?

В конце XVIII в. большинство учёных было готово принять идею об изменяемости видов. Продолжалось активное накопление научных знаний, многие из которых было сложно объяснить с точки зрения неизменности видов. Серьёзные перемены происходили в социально-экономической и политической обстановке Европы, в 1789–1794 гг. во Франции разразилась революция. Коренные изменения, которые потрясали общество, приводили к мысли, что и в природе не может быть постоянства.

Создателем первой эволюционной теории стал выдающийся французский естествоиспытатель Жан Батист Ламарк. Учёный считал, что наиболее общие категории явлений, такие как пространство, движение, материя и время, созданы Богом, а все остальные объекты образованы самой природой. Своей задачей Ламарк считал поиск того пути, по которому шла природа, формируя существующее многообразие живых существ. Эволюционную теорию Ламарк изложил в двухтомном труде «Философия зоологии» (1809). Учёный определил два основных направления эволюционного процесса: постоянное усложнение уровня организации живых существ, происходящее во времени (градация, от лат. gradatio – постепенное повышение), и увеличение разнообразия под действием условий среды. Таким образом, эволюционную теорию Ламарка можно разделить на две части: учение о градации организмов и учение об изменчивости.

Учение о градации организмов. Ламарк считал, что первые организмы произошли из неорганической природы путём самозарождения. Их дальнейшее развитие привело к усложнению живых существ, поэтому классификация организмов не может быть произвольной, она должна отображать процесс движения от низших форм к высшим. Всех животных учёный разделил на 14 классов, которые распределил по степени усложнения организации, образовав 6 ступеней – градаций (рис. 4). Самый низший уровень в этой системе занимали инфузории, наиболее высокий – млекопитающие. Для того чтобы объяснить механизм усложнения живых существ, Ламарк предположил существование у всех организмов стремления к совершенствованию, изначально заложенного в них Богом (принцип самосовершенствования). Одновременное наличие в природе и простых, и более сложных организмов Ламарк объяснял постоянно продолжающимся процессом самозарождения жизни.

Рис. 4. Градации Ламарка

Учение об изменчивости. Совершенствуясь, организмы вынуждены приспосабливаться к условиям внешней среды. Для того чтобы объяснить, как возникает разнообразие на каждой ступени «лестницы существ», Ламарк сформулировал два закона.

Закон упражнения и неупражнения органов: постоянное употребление органа ведёт к его усиленному развитию, а неупотребление – к ослаблению и исчезновению. Согласно этому закону необходимость доставать листья на деревьях ведёт к тому, что жираф, стараясь до них дотянуться, постоянно вытягивает шею, в результате чего она становится длинной. Муравьеду, чтобы доставать муравьёв из глубины муравейника, приходится вытягивать язык, и он становится тонким и длинным, а перепонки между пальцами ног у водоплавающей птицы возникают из-за постоянного раздвигания пальцев и растягивания кожи во время плавания. Примером исчезновения органов в результате неупражнения является редукция глаз у крота.

Закон наследования благоприобретённых признаков: под действием постоянных упражнений и неупражнений органы изменяются, и возникшие изменения наследуются. По мнению Ламарка, вытянувшаяся в течение жизни шея жирафа будет передана следующему поколению, которое родится уже с более длинной шеей. Открытие в XX в. материальной основы наследственности – ДНК – окончательно опровергло возможность наследования благоприобретённых признаков.

Для того чтобы доказать, что признаки, приобретённые в течение жизни, не передаются по наследству, известный исследователь Август Вейсман отрезал хвосты подопытным мышам на протяжении 22 поколений. Однако никакого укорочения хвостов у потомков не произошло.

Эволюционные идеи Ламарка не нашли поддержки у современников и подверглись критике со стороны многих учёных, одним из которых был Жорж Кювье – основоположник сравнительной анатомии и палеонтологии.

Ж. Б. Ламарк преподнёс свою книгу «Философия зоологии» в подарок французскому императору Наполеону Бонапарту, но тот так резко отозвался об этом труде, что пожилой учёный не смог удержаться от слёз.

Скончался Ламарк в бедности и безвестности, дожив до 85 лет. До его последнего часа с ним оставалась дочь Корнелия, писавшая под диктовку ослепшего отца.

В 1909 г., в столетнюю годовщину выхода в свет «Философии зоологии», в Париже был открыт памятник Ламарку. На одном из барельефов памятника изображён Ламарк в старости. Он сидит в кресле, а его дочь, стоя рядом, говорит ему: «Потомство будет восхищаться Вами, отец, оно отомстит за Вас».

Теория катастроф Ж. Кювье. Европейские учёные достаточно часто находили ископаемые остатки каких-то животных и растений, совсем не похожие на современные. Предположение о том, что некогда существовали какие-то другие, ныне вымершие существа, шло вразрез с господствующей тогда теорией креационизма (вечности жизни и неизменности существования видов). Ж. Кювье собрал множество таких находок, описал их, систематизировал и установил, что в более древних геологических отложениях находятся только остатки моллюсков и рыб, в более поздних появляются рептилии, а ещё позднее – млекопитающие. Для того чтобы объяснить исчезновение видов, Кювье выдвинул теорию катастроф. Согласно этой теории, в результате стихийных бедствий на значительной части земного шара погибали все растения и животные, а затем на их место переселялись уцелевшие на других территориях и никак не связанные с предыдущими организмы. Ученики Кювье позже развили эту теорию. Они предположили, что после катастроф, в которых гибло всё живое планеты, совершались новые акты божественного творения. В течение нескольких десятилетий теория катастроф имела широкое научное признание, но прошло время, и большинство учёных предпочли ей эволюционную теорию Дарвина.

Вопросы для повторения и задания

1. Какой вклад в биологию внёс Ж. Б. Ламарк? Изложите основные положения его эволюционной теории.

2. Охарактеризуйте верные и ошибочные положения теории эволюции Ж. Б. Ламарка.

3. Могут ли наследоваться признаки, приобретённые в течение жизни организма?

4. Как объяснял Ж. Кювье палеонтологические данные о смене форм животных на Земле? Изложите его теорию катастроф.

Подумайте! Выполните!

1. Как вы считаете, почему главный труд К. Линнея назывался «Система природы», а Ж. Б. Ламарка – «Философия зоологии»?

2. Можно ли экспериментально проверить и, следовательно, доказать или опровергнуть утверждения Ж. Б. Ламарка?

3. Оцените значимость работ Ж. Кювье для дальнейшего развития науки.

4. Сравните градации Ламарка (см. рис. 4) и «лестницу существ» Аристотеля (см. рис. 2). В чём их сходство и отличия?

Работа с компьютером

Обратитесь к электронному приложению. Изучите материал и выполните задания.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

От Ламарка к Дарвину

От Ламарка к Дарвину Отдельные эволюционные идеи высказывались учеными и философами еще в античные времена[90], и в новое время традиция продолжилась. Дарвин был далеко не первым, кто выступил против догмата о неизменности раз и навсегда сотворенных видов. Считается, что

ГЛАВА 12. Гонка вооружений и «Эволюционная теодицея»

ГЛАВА 12. Гонка вооружений и «Эволюционная теодицея» Глаза и нервы, семявыносящие протоки, носовые пазухи и спины неудачно разработаны с точки зрения индивидуального благополучия, но недостатки прекрасно понятны в свете эволюции. То же самое относится к большей

2.5. Эволюционная биология и систематика

2.5. Эволюционная биология и систематика Теоретические положения эволюционной биологии имеют основополагающее значение для принципов систематики. Вне систематики нет биологии. Без учета систематики не может рассматриваться ни одна биологическая проблема, в том числе и

11.5. Эволюционная психология

11.5. Эволюционная психология Эволюционная психология – это единственное направление в психологии, в котором адекватно отражены достижения генетики и эволюционной биологии. Сильной ее стороной является междисциплинарный подход. Анализ взаимодействия биологического и

ГЛАВА 12 ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ И «ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОДИЦЕЯ»

ГЛАВА 12 ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ И «ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОДИЦЕЯ» Глаза и нервы, семявыносящие протоки, носовые пазухи и спины неудачно разработаны с точки зрения индивидуального благополучия, но недостатки прекрасно понятны в свете эволюции. То же самое относится к большей

Избыточность и эволюционная пластичность

Избыточность и эволюционная пластичность Как мы уже отмечали в главе 4, отбор на стабильность, т. е. фактически на постоянство и неизменность, парадоксальным образом повышает эволюционную пластичность (приспособляемость) организмов, т. е. склонность к изменениям.

Эволюционная эстетика

Эволюционная эстетика Если эволюционная этика (область эволюционной психологии, занимающаяся происхождением морали и нравственности)[71] уже стала признанным научным направлением (28800 результатов поиска в Google по фразе evolutionary ethics), то об эволюционной эстетике широкой

Глава 2 Палеобиология и эволюционная теория. Время и изменение

Часть I. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА ВЗАИМНОГО АЛЬТРУИЗМА

Часть I. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА ВЗАИМНОГО АЛЬТРУИЗМА Любовь к самому себе — это единственный роман, длящийся всю жизнь.О.

ТЕОРИЯ, ЭВОЛЮЦИЯ И ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ

ТЕОРИЯ, ЭВОЛЮЦИЯ И ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ Термины эволюционируют помимо и вопреки нашей воле. Поэтому даже самое лучшее определение не может считаться окончательным. В прошлом теории (с оттенком пренебрежения) противопоставляли точному знанию, почерпнутому из Библии или, на

Глава 16: Эволюционная этика

Глава 16: Эволюционная этика Другой вопрос — что желательно преподавать, — все согласны с общей утилитарностью. Старые и бесполезные заметки (недатировано) Значит, наше происхождение — источник наших злых страстей!! Дьявол в обличье бабуина — вот наш прадед. Записная

Развитие эмоций: эволюционная перспектива

4. Эволюционная теория Чарлза Дарвина

4. Эволюционная теория Чарлза Дарвина Вспомните!Какие виды изменчивости вам известны?Что такое искусственный отбор?Основной труд Ч. Дарвина, в котором была изложена теория эволюции, называется «Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение

Ошибка Дарвина — возвращение Ламарка?

Ошибка Дарвина — возвращение Ламарка? Тезис о транспоколенческой — то есть преодолевающей границы поколений — эпигенетике поражает самую сердцевину биологии. Поскольку пробуждает подозрение, что идеи Жана Батиста Ламарка, единственного противника великого Чарльза