учебное пособие по иконописи

Учебное пособие по иконописи

ЧИТАЙТЕ В №10 «ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ» ЗА 2020 ГОД И НА НАШЕМ САЙТЕ

Ровно 30 лет назад Московская духовная академия стала первым учебным заведением, объявившем о профессиональной подготовке иконописцев. Показать полностью. За это время Иконописная школа академии выпустила несколько сотен дипломированных специалистов. Выпускники школы, в 2019 году преобразованной в иконописный факультет, трудятся в мастерских известных монастырей, возглавляют бригады по церковному убранству крупных храмов-новостроек, преподают церковное искусство в ведущих высших духовных учебных заведениях. На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает декан факультета архимандрит Лука (Головков), несущий это послушание уже 27 лет и в ноябре 2020 года переизбранный Ученым советом академии на эту должность.

Иконопись академической школы

— Ваше Высокопреподобие, вернемся на три десятка лет назад. Вспомните, пожалуйста, кто и когда решил открыть в Московской духовной академии подразделение по профессиональной подготовке иконописцев. Как все начиналось?

— С освобождением Церкви из-под советского гнета насущная потребность в иконописцах стала очевидной, и Священный Синод на осеннем заседании 1989 года решил открыть соответствующее учебное заведение. На какой базе его создавать, вопросов, насколько мне известно, не возникало: заслуженным авторитетом пользовался долгие годы существовавший при Московской духовной семинарии иконописный кружок. Патриарх Пимен (Извеков) прекрасно знал его основательницу (к тому моменту уже почившую) монахиню Иулианию (Соколову) и высоко ценил ее деятельность.

Летом 1990 года состоялись первые вступительные экзамены, а 1 октября студенты приступили к занятиям. Приемную кампанию организовали и провели тогдашний инспектор Московской духовной семинарии, а ныне митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, известный иконописец протоиерей Николай Чернышев (ныне доцент кафедры иконописи Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета), другие преподаватели семинарии и академии. Первым заведующим Иконописной школой стал протоиерей Вадим Смирнов (ныне игумен Никон, который долгие годы был настоятелем Афонского подворья в Москве), а на должность его помощника назначили архидиакона Романа (Тамберга) († 1998).

Я тогда завершал обучение в Московской духовной академии, принял монашеский постриг и священный сан. Непосредственно в тех событиях я, конечно, не участвовал. Вскоре отец Роман поступил в братию Троице-Сергиевой лавры, где возглавил Патриарший архитектурно-строительный центр, а меня благословили занять его место. Отец Вадим тогда параллельно вновь стал заведовать и Регентской школой, на работе которой затем и сосредоточился, а мне в 1993 году поручили возглавить Иконописную школу.

Во время обучения первых студентов продолжала формироваться программа, отшлифовывался сам учебный процесс. Заложенная монахиней Иулианией (Соколовой) база была чрезвычайно ценна. Но в ее кружке на первом месте стояли просветительские задачи, преподавание иконописцам-любителям. Нам же необходимо было освоить профессиональную подготовку иконописцев, которой Церковь не занималась долгие десятилетия. Поэтому к ученицам матушки Иулиании Наталье Алдошиной и Екатерине Чураковой добавились участвовавшие в росписи Покровского академического храма отец Николай Чернышев, Владимир Ермилов и Ярослав Добрынин. Укрепили это ядро мы первыми выпускниками школы — Анатолием Алешиным, Александром Солдатовым, Светланой Тарасовой и Анной Зданович. Собственно, они до сих пор вместе с Натальей Алдошиной и Владимиром Ермиловым и составляют костяк преподавательского состава нашего факультета, в который сейчас я бы еще включил Елену Белобородову (преподает с 1998 г.).

К концу 1990-х годов стало ясно: четырех лет обучения для формирования полного комплекса иконописных навыков явно мало. Ни тогда, ни сейчас условия не позволяли и не позволяют нам увеличить продолжительность обучения для всех студентов. Поэтому мы переформатировали учебный процесс в двухступенчатый. Самые талантливые после основного трехлетнего обучения получают возможность задержаться у нас еще на два года. Перед студентами второй ступени ставятся качественно иные задачи. Успешно завершившие обучение на ней должны уметь проектировать иконостас, создавать ансамбль икон для храма, писать авторские иконы святых нового времени.

— Можно ли говорить о сформировавшейся традиции иконописания в Московской духовной академии, сложившейся художественной школе ее иконописного факультета?

— Наши студенты изучают разные стили и сами пишут по-разному. Но в большей степени, в том числе и в силу географического фактора, мы тяготеем к Московской школе эпохи ее расцвета, пришедшейся на XV–XVI столетия. В этом мы стараемся следовать вкусам и предпочтениям монахини Иулиании (Соколовой). В деятельности иконописного кружка она старалась не сужать рамки творческого интереса воспитанников, которые работали в различных традициях иконописания. Но ей самой ближе были изографы XV–XVI веков. Деятельность матушки Иулиании, ее учеников и последователей оказалась чрезвычайно важной для формирования восприятия, хорошего вкуса в отношении икон для большой части нынешнего духовенства. Ведь семинария в те годы была относительно небольшой, и в той или иной степени с деятельностью иконописного кружка знакомился примерно каждый третий студент.

В учебном процессе пристальное внимание мы уделяем работе студентов в музейных собраниях, их знакомству с подлинниками древности. Ведь иначе нельзя постичь красоту работы автора с цветом и фактурой, переданное им при помощи цветового строя восприятие произведения целиком. Современное иконописание нередко страдает иллюстративностью: видно, что человек работал с иллюстрацией и репродукцией, а не с подлинниками, в результате чего его произведениям не хватает интересности в цвете и фактуре, а в целом — глубины. Все это приводит к упрощению и примитивизму иконы. Мы же хотим, чтобы икона не только была выполнена с соблюдением канонов, но и была особенной. И сегодня специалисты различают, какая икона принадлежит кисти нашего выпускника, притом уже заметны и подражания.

— В каких музейных собраниях работают ваши студенты, где чаще всего проходят копийную практику?

Секреты иконописного мастерства

Содержание

Деталь иконы «Рождество Христово». Дерево, яичная темпера. Первая четверть XV века. Третьяковская галерея.

Введение

Русская икона постоянно привлекала и привлекает до сих пор самое пристальное внимание искусствоведов, художников и просто любителей живописи своей необычностью и загадочностью. Это связано с тем, что древнерусская иконопись своеобразное, неповторимое явление. Она обладает большой эстетической и духовной ценностью. И, хотя в настоящее время издается масса специальной литературы, неподготовленному зрителю расшифровать закодированный смысл иконы весьма затруднительно. Чтобы это сделать, необходима определенная подготовка.

К сожалению, даже профессиональные художники не всегда понимают красоту и своеобразие древней иконы. Задачей данной работы является знакомство с основами техники исполнения иконописи.

Конечно, грамотно выполнить иконную живопись может лишь профессиональный художник, знающий в, совершенстве все секреты иконописного ремесла и следующий канонам Жития святых, что характерно для старых мастеров. Они очень остро чувствовали гармонию и красоту иконы. При тщательном изучении можно обнаружить их попытку осмыслить икону в математическом отношении. Например, они брали размер ширины иконы и откладывали ее на вертикаль бокового поля, определяя тем самым высоту средника (центральное изображение иконы), а треть ширины иконы составляла высоту верхнего ряда клейм. Соотношение высоты и ширины иконы чаще всего в пропорциях составляло как 4:3. Ширина средника составляла размер в две диагонали боковых клейм. Фигура средника равнялась 2,5 диагонали клейм. Высота фигуры вместе с нимбом в среднике равнялась 9 радиусам нимба и т.д. Эти математически выверенные выкладки придавали геометрическую четкость композиции, позволяли мастеру строить ритмический ряд и акцентировать взгляд зрителя на главных образах иконы.

В ряду религиозной литературы особняком стоят «мастеровики», то есть собрания рецептов, в которых указывалось, как составлять и наносить левкас (грунт), растирать и смешивать пигменты со связующим веществом, изготавливать связующее, варить олифу и многое другое.

В старые времена ремеслу учили методом «подсадничества», когда к старому, опытному иконописцу подсаживали юношу для перенимания опыта.

Выработанные с годами традиции и секреты передавались из рода в род, из поколения в поколение, и так вплоть до наших дней. Без этих знаний и без соответствующих ремесленных навыков трудно рассчитывать на успех. Изучение канонов Жития святых, их священных облачений, церковных текстов и подлинников иконописи византийской и русской церкви – обширная тема. Поэтому для прояснения этих вопросов мы вправе отослать нашего уважаемого читателя к более фундаментальным трудам и источникам.

Наша задача гораздо скромнее – дать читателю общие понятия о технической, ремесленной стороне выполнения иконописных работ. Мы расскажем об устройстве иконы, материалах, применяемых в иконописи, также о приемах нанесения красочного слоя на деревянную основу.

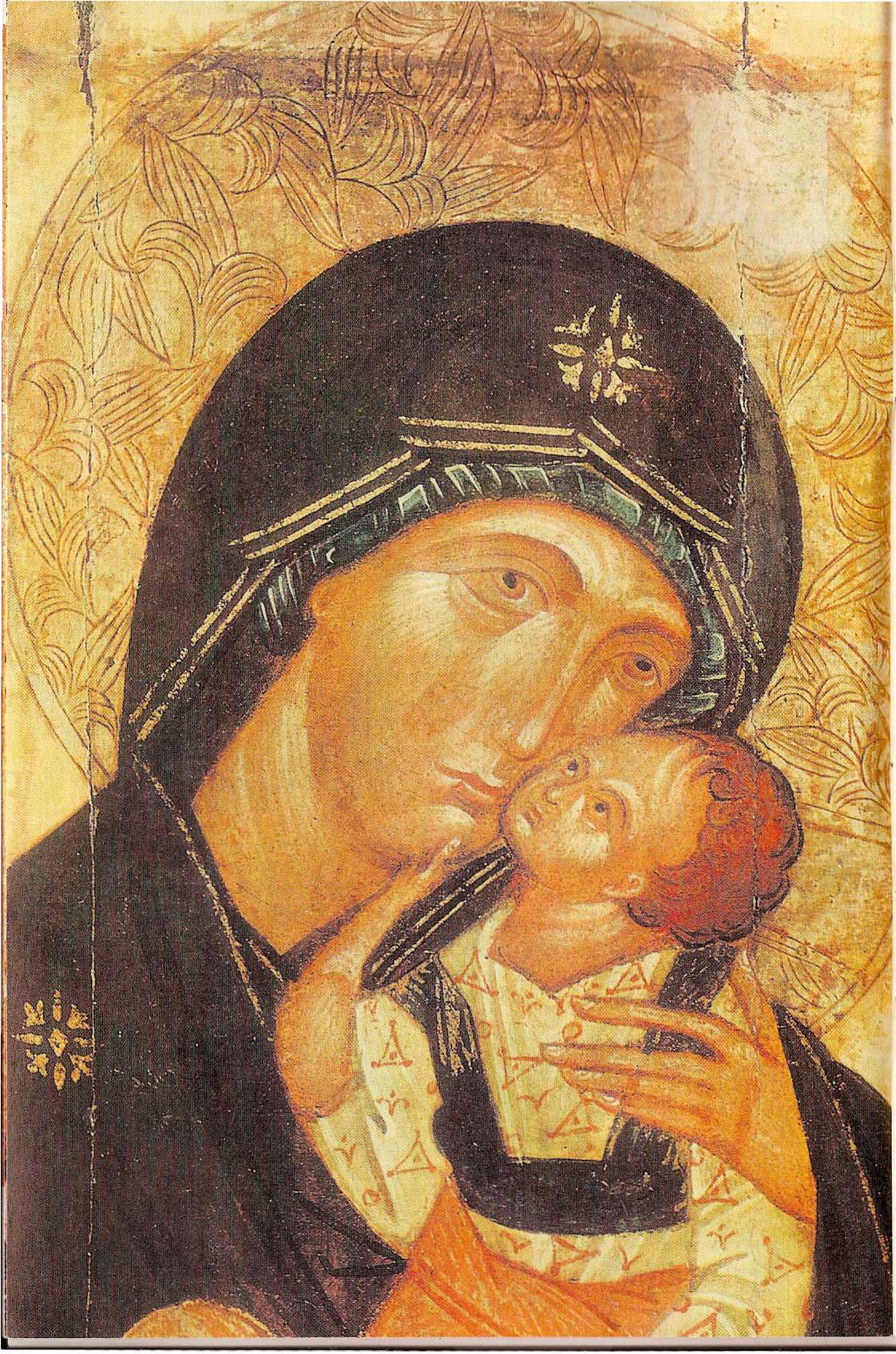

Фрагмент иконы «Богоматерь Умиление». Липа, паволока, левкас, темпера. Первая половина XV века. Третьяковская галерея.

Источник: Сергеев Ю.П. Секреты иконописного мастерства. / Москва: Юный художник. 2000.