тромбоз сагиттального синуса головного мозга лечение

Внутричерепной и внутрипозвоночный флебит и тромбофлебит

Тромбоз — в случае нарушения оттока венозной крови из полости черепа развивается венозный застой. Выделяют ряд причин венозного застоя. Такими причинами могут являться сердечная недостаточность, легочная недостаточность, опухоли мозга, черепно-мозговые травмы, сдавление внечерепных вен, сдавление внутричерепных вен в случае краниостеноза и водянки головного мозга, а также тромбоз мозговых вен и синусов твердой мозговой оболочки. Тромбоз мозговых вен может возникать на фоне их предшествующего воспаления – тромбофлебит.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И СИМПТОМЫ

Тромбоз поверхностных вен мозга

Тромбоз поверхностных вен мозга в большинстве случаев является осложнением разнообразных патологических процессов в организме, таких, как воспаление, инфекционные заболевания, хирургические вмешательства, черепно-мозговые травмы и т.д. Иногда может являться осложнением беременности, родов, абортов. Ведущую роль в патогенезе тромбоза мозговых вен имеет патологическое изменение их стенок, нарушение свертываемости крови, замедление тока крови, что приводит к формированию тромбов. Довольно часто тромбоз мозговых вен сочетается с тромбозом синусов твердой мозговой оболочки, а также с тромбозом вен нижней конечности.

К общим инфекционным симптомам относятся повышение температуры тела, изменение в анализах крови в виде увеличения СОЭ и нейтрофильного лейкоцитоза. При исследовании спинномозговой жидкости отмечается увеличение количества белка, небольшой плеоцитоз, в некоторых случаях определяется кровь. Довольно часто первыми проявлениями болезни являются головная боль, тошнота, рвота. Может присоединяться нарушение сознания в сочетании с психомоторным возбуждением. При прогрессировании заболевания отмечается появление очаговой мозговой симптоматики. К очаговым мозговым симптомам относятся эпилептические припадки, афазия, алексия, гемианопсия, парезы и параличи конечностей и т.д.

Симптоматика тромбоза поверхностных вен объясняется тем, что на фоне нарушения оттока крови развиваются геморрагические инфаркты, локализующиеся в сером и белом веществе головного мозга. Кроме этого, наблюдаются внутримозговые и субарахноидальные кровоизлияния. В большинстве случаев тромбофлебит поверхностных вен мозга развивается в послеродовом периоде. В данном случае при исследовании цереброспинальной жидкости отмечается ее геморрагический характер.

Тромбоз глубоких вен мозга и вены Галена (большой вены мозга)

Клинически данное заболевание характеризуется особо тяжелым течением, в типичных случаях состояние больного является коматозным. При обследовании отмечаются ярко выраженные общемозговые симптомы. Стволовые и подкорковые структуры оказываются функционально неспособными. Диагностировать данное заболевание при жизни больного является крайне затруднительным. При постановке диагноза необходимо обращать внимание на появление общих локальных мозговых симптомов, возникающих на фоне тромбофлебита верхних конечностей. Мозговые симптомы могут возникать и при наличии очагов воспаления в организме, что имеет место в послеродовом периоде, при заболеваниях придаточных пазух носа, ушей и т. д. В некоторых случаях заболевание характеризуется хроническим течением на протяжении многих лет.

Тромбоз синусов твердой мозговой оболочки

Часто данная патология формируется в результате попадания инфекционного агента из расположенного рядом очага, которым может являться гнойные процессы в глазнице придаточных пазухах носа, гнойный отит, мастоидит, остеомиелит костей черепа, а также гнойное поражение волосистой части головы и лица (фурункулы, карбункулы). Распространение инфекционного агента происходит по диплоическим и мозговым венам. Тромбоз мозговых синусов может развиваться на фоне тромбофлебита вен верхних и нижних конечностей, а также малого таза. В данном случае имеет место гематогенный механизм развития заболевания.

В ряде случаев тромбоз мозговых синусов сопровождается тромбофлебитом вен сетчатки, гнойным менингитом, абсцессом головного мозга. Зачастую тромбоз мозговых синусов развивается у лиц, страдающих туберкулезом, злокачественными новообразованиями, а также другими заболеваниями, при которых развивается кахексия.

Клиническая картина тромбоза венозных синусов характеризуется повышением температуры тела, резкой головной болью, на фоне которой появляется рвота. Наблюдаются изменения крови в виде лейкоцитоза. Отмечается симптоматика, характерная для повышения внутричерепного давления. Появляются симптомы поражения черепных нервов. Больные могут быть беспокойными, возможно появление эпилептических припадков. В некоторых случаях больные, наоборот, становятся сонливыми, апатичными, вялыми. Очаговая симптоматика в каждом конкретном случае соответствует локализации пораженного венозного синуса.

Тромбоз сигмовидного синуса

Данная патология встречается наиболее часто. Обычно тромбоз данного синуса развивается как осложнение мастоидита или гнойного отита. Характерно появление головной боли, брадикардии. Иногда больные предъявляют жалобы на диплопию. Температура тела поднимается до высоких цифр, появляется озноб. Состояние больного может переходить в сопорозное или коматозное. Нарушается сознание, что проявляется бредом и возбуждением. При осмотре отмечается наклон головы в сторону патологического очага, а также отек тканей в области сосцевидного отростка. При пальпации в данной области определяется болезненность. В некоторых случаях патологический процесс может распространяться на яремные вены. В данном случае к клинической картине присоединяются симптомы поражения языкоглоточного, блуждающего и подъязычного нервов.

Тромбоз кавернозного синуса

Тромбоз кавернозного синуса в большинстве случаев развивается как следствие септического состояния при гнойных заболеваниях лица, уха, придаточных пазух носа и орбиты. При осмотре обращают внимание на появляющиеся признаки венозного застоя, такие как экзофтальм, венозная гиперемия век и их отек, отек периорбитальных тканей, хемоз, застойные явления на глазном дне, возможна атрофия зрительных нервов. Обычно возникают симптомы поражения глазодвигательных нервов, что проявляется наружной офтальмоплегией. В патологический процесс вовлекается верхняя ветвь тройничного нерва, что клинически проявляется болью и гиперестезией в области ее иннервации. Тромбоз кавернозного синуса может быть как односторонним, так и двусторонним. При двустороннем поражении патологический процесс может распространяться на расположенный рядом синус.

Тромбоз верхнего продольного синуса

Клинические проявления данного заболевания находятся в зависимости от его этиологии, от скорости формирования тромба, от его локализации в верхнем продольном синусе, от степени вовлечения в патологический процесс вен, которые в него впадают. Тромбоз данного синуса может иметь септический и асептический характер. Наиболее тяжело протекает тромбоз верхнего продольного синуса. При осмотре больного отмечается извитость вен висков, лба, темени, корня носа, а также век, что связанно с переполнением их кровью. Помимо переполнения и извитости вен отмечается отек вышеперечисленных областей. Характерным для данной патологии является появление частых носовых кровотечений. При перкуссии в парасагиттальной области отмечается болезненность. Происходит повышение внутричерепного давления, развиваются судорожные припадки. В некоторых случаях возможно появление нижней параплегии в сочетании с недержанием мочи. Вышеперечисленные симптомы складываются в общий неврологический синдром.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение должно производиться исключительно врачом-неврологом. Самолечение недопустимо.

Необходимым условием является санация очага инфекции, приведшего к развитию тромбоза мозговых вен и синусов. В случае тромбоза или воспаления сигмовидного синуса гнойного характера необходимо провести незамедлительное оперативное вмешательство. Объем операции включает в себя вскрытие и дренирование области первичного очага, а также вскрытие сигмовидного синуса и удаление тромба.

Если тромбоз осложняется развитием абсцесса головного мозга, который чаще всего локализуется в височной доле и в области мозжечка, необходимо произвести вскрытие и дренирование полости абсцесса. В случае лечения тромбоза кавернозного синуса для достижения положительного эффекта необходимо проводить вскрытие гнойников, локализующихся на лице, в области орбиты, придаточных пазух носа и т. д.

Диагностика тромбоза мозговых вен и венозных синусов

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Тромбоз мозговых вен и венозных синусов является редким заболеванием, на долю которого приходится менее 1% всех случаев инсульта. Наиболее частым и нередко самым ранним симптомом тромбоза церебральных вен и синусов является головная боль. Диагностику заболевания существенно затрудняют отсутствие особенных характеристик этой боли и возможное отсутствие других неврологических проявлений. В связи с этим головная боль нередко является единственной жалобой пациентов с тромбозом церебральных венозных синусов. Из-за вариабельности клинических симптомов, часто подострого или медленного развития, заболевание поздно диагностируется или вообще остается нераспознанным. Наиболее часто встречается тромбоз верхнего сагиттального, латерального и поперечного синусов. В 2/3 случаев наблюдается тромбоз нескольких церебральных вен. В данной работе представлены анатомические особенности строения венозной системы головного мозга, вопросы этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики и лечения тромбоза мозговых вен и венозных синусов.

Приведены истории болезни трех больных, находившихся в разное время во втором неврологическом отделении Научного центр неврологии с диагнозом «тромбоз мозговых синусов», демонстрирующие современные возможности диагностики и лечения нарушений венозного кровообращения.

Ключевые слова: тромбоз венозных синусов, тромбоз церебральных вен, головная боль, диагностика, антикоагулянты.

Для цитирования: Максимова М.Ю., Дубовицкая Ю.И., Брюхов В.В., Кротенкова М.В. Диагностика тромбоза мозговых вен и венозных синусов. РМЖ. 2017;21:1595-1601.

Diagnosis of cerebral veins and venous sinuses thrombosis

Maksimova M.Yu., Dubovitskaya Yu.I., Bryukhov V.V., Krotenkovа M.V.

Scientific Center of Neurology, Moscow

Thrombosis of cerebral veins and venous sinuses is a rare disease, which accounts for less than 1% of all cases of stroke. The most frequent and often early symptom of thrombosis of cerebral veins and sinuses is a headache. Diagnosis of the disease is greatly hampered by the lack of specific characteristics of this pain and the possible absence of other neurological manifestations. In this regard, headache is often the only complaint of patients with thrombosis of cerebral venous sinuses. Due to the variability of clinical symptoms, often subacute or slow development, the disease is diagnosed late or remains unrecognized. The thrombosis of the upper sagittal, lateral and transverse sinuses is the most common problem. Thrombosis of several cerebral veins is observed in 2/3 of cases. This work presents anatomical features of the structure of the venous system of the brain, the issues of etiology, pathogenesis, clinical picture, diagnosis and treatment of thrombosis of cerebral veins and venous sinuses.

The article presents three histories of the patients who received treatment in the second neurological department of the Scientific Center of Neurology at different time with a diagnosis of «thrombosis of the venous sinuses», demonstrating the modern possibilities of diagnosis and treatment of venous circulation disorders.

Key words: thrombosis of venous sinuses, cerebral vein thrombosis, headache, diagnostics, anticoagulants.

For citation: Maksimova M.Yu., Dubovitskaya Yu.I., Bryukhov V.V., Krotenkova M.V. Diagnosis of cerebral veins and venous sinuses thrombosis // RMJ. 2017. № 21. P. 1595–1601.

Отражены вопросы диагностики тромбоза мозговых вен и венозных синусов

Введение

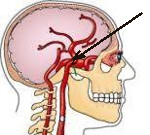

Анатомические особенности строения венозной системы головного мозга

Клиническая картина и диагностика тромбоза мозговых вен и венозных синусов

Лечение

Клинический случай 1.

Клинический случай 2.

Больная М., 36 лет. Поступила в НЦН с жалобами на интенсивную головную боль, пульсирующий шум в правом ухе.Анамнез жизни: с юности повторяются приступы мигрени без ауры. Длительное время принимала эстрогеносодержащие контрацептивы.

Анамнез заболевания: 11.08.2009 внезапно развилась интенсивная головная боль, по характеру отличная от мигрени, анальгетиками не купировалась. Позже присоединились пульсирующий шум в правом ухе, ощущение тяжести в голове, тошнота, пошатывание при ходьбе, слабость. 21.08.2009 госпитализирована в НЦН.

При осмотре: общемозговой, менингеальной и очаговой симптоматики не выявлено.

Дополнительные методы исследования: волчаночный антикоагулянт – 1,15% отрицательный. Антитела к кардиолипинам IgG – 30 Ед/мл (норма – до 10 Ед/мл). При повторном исследовании в Центре ревматологии через 3 мес. – 10 Ед/мл (норма). Гомоцистеин – 11 мкмоль/л (норма – до 15 мкмоль/л). Коагулограмма – без особенностей. Факторы свертывания крови – без патологии. Анализ крови на тромбофилические мутации – отрицательный.

Инструментальные методы исследования: при проведении стандартных КТ и МРТ патологии не было выявлено. При выполнении контрастной КТ-ангиографии обнаружено отсутствие сигнала от кровотока по правому сигмовидному синусу (рис. 6). Диагностирован тромбоз правого сигмовидного синуса.

Больной была проведена следующая терапия: надропарин кальция 0,6 мл подкожно 2 р./сут, с переходом на варфарин и достижением МНО 2–3 (6 мес.), аминофиллин, комбинированный препарат, содержащий дигидроэргокристин, эскулин и рутозид. В связи с повторными приступами головной боли были назначены пропранолол и антидепрессанты группы селективного ингибирования обратного захвата серотонина. На фоне лекарственной терапии головная боль регрессировала. Через 6 мес. при проведении контрольного исследования (МР-веносинусография) отмечено восстановление кровотока по правому сигмовидному синусу (рис. 7). Терапия антикоагулянтами продолжалась 6 мес.

Клинический случай 3.

Заключение

Только для зарегистрированных пользователей

Тромбоз кавернозного синуса

Тромбоз кавернозного синуса – это патология, при которой происходит закупорка пещеристой венозной пазухи головного мозга тромботическими массами. Проявляется головной болью, отеками и покраснением глазничной области, нарушением функций III, IV, VI и частично V пары ЧМН, экзофтальмом, хемозом, реже – очаговой неврологической симптоматикой. Диагностика базируется на сопоставлении клинических, анамнестических данных с результатами нейровизуализации, лабораторных тестов. Терапевтическая программа состоит из антитромботической, антибактериальной, симптоматической медикаментозной терапии, при необходимости включает оперативное вмешательство.

МКБ-10

Общие сведения

Тромбоз кавернозного синуса, согласно мнению различных авторов, мог быть описан несколькими учеными в разные временные промежутки. Одни указывают на авторство ирландского анатома и хирурга Уильяма Диза в 1778 году, другие – шотландского врача, профессора Эндрю Дункана в 1821 году. В настоящее время заболевание встречается редко. У взрослых людей показатель распространенности составляет порядка 3-4 случаев на 1 млн. населения, у подростков и детей раннего возраста – 6-8 эпизодов на 1 млн. Чаще всего патология наблюдается среди лиц в возрасте от 20 до 40 лет, преимущественно женщин. Показатель смертности при этой форме тромбоза венозных пазух колеблется в пределах от 5 до 25%.

Причины

Как правило, тромбоз кавернозного синуса становится осложнением других патологий. В этиологии ведущую роль могут играть многие заболевания и предрасполагающие обстоятельства, в большинстве случаев – их различные комбинации. Примерно в 10-20% его расценивают как самостоятельную нозологию. Наиболее часто поражения кавернозной пазухи ассоциируют со следующими группами факторов:

Патогенез

В основе патогенеза любого тромбоза лежит триада Вирхова – повреждение сосудистой стенки, замедление местного кровообращения, повышение вязкости крови. За счет этого происходит локальный процесс адгезии и агрегации тромбоцитов, формирование первичного тромбоцитарного (красного) тромба. Наличие большого количества трабекул внутри пещеристой пазухи способствует его дальнейшему росту и распространению по внутричерепным венам.

Все морфологические изменения развиваются благодаря двум механизмам – закупорке региональных вен тромботическими массами и нарастанию внутричерепного давления. Первая приводит к нарушению интракраниального кровотока, повышению гидростатического давления и отеку головного мозга. Второй фактор, обусловленный застоем венозной крови в пазухах, становится причиной остановки физиологического всасывания цереброспинальной жидкости. Сочетание перечисленных обстоятельств провоцирует ишемию, иногда – инфаркт мозга или геморрагии.

Основные неврологические проявления тромбоза кавернозного синуса обусловлены его особенностями строения и топографией. Через пещеристую пазуху или ее стенки проходят такие анатомические структуры, как внутренняя сонная артерия, региональное симпатическое сонное сплетение, группа черепно-мозговых нервов: глазодвигательный, отводящий, блоковой и две ветви тройничного (глазничная, верхнечелюстная).

Симптомы

Выраженность и скорость развития симптомов тромбоза кавернозного синуса вариабельны, зависят от первичного заболевания, темпов прогрессирования гемодинамических нарушений, возраста пациента. Первым симптомом становится головная боль, не имеющая специфических характеристик. Она может возникать остро или постепенно, быть локальной или разлитой, постоянной или перемежающейся, сопровождаться тошнотой, рвотой. При инфекционном происхождении патологии наблюдается усиление цефалгии при горизонтальном положении, во время сна, гипертермия и другие признаки интоксикационного синдрома.

Локальная офтальмологическая симптоматика представлена отеком, болью при нажатии на периорбитальные ткани, болезненностью глазного яблока. Возникает хемоз, двухсторонний экзофтальм различной степени выраженности, реже – только со стороны поражения. Пациенты отмечают резкое ухудшение зрения. Иногда при пальпации определяются утолщенные вены верхнего века. К другим местным симптомам относятся покраснение или цианоз, отек височно-лобной области, щеки и верхней губы. Типичный признак тромбоза кавернозного синуса – отечность сосцевидного отростка.

Характерно нарушение общего состояния различной степени от оглушения до комы. Реже встречается психомоторное возбуждение, особенно выраженное при сопутствующем инфаркте или кровоизлиянии в головной мозг. При этом постепенно формируется очаговая неврологическая симптоматика: моторная, сенсорная афазия, геми-, монопарезы, параличи, фокальные или генерализованные эпилептические припадки. Сравнительно редко наблюдается менингеальный синдром.

Локальные неврологические расстройства представлены синдромом верхней глазной щели, что клинически проявляется опущением верхнего века, болезненным ограничением движений глазного яблока, нарушением поверхностных видов чувствительности в зоне иннервации пораженных черепных нервов. Реже наблюдается сглаженность носогубной складки. В некоторых случаях происходит медленное выпадение функции только III и IV пары, что приводит к различным формам косоглазия.

Осложнения

Осложнения тромбоза пещеристого синуса встречаются довольно часто. Самые распространенные из них – инфаркт и кровоизлияния в ткани головного мозга, отек с признаками вклинения. В той или иной комбинации они выявляются примерно в 50% случаев. Реже формируется эпилептический статус, тромбоэмболия легочной артерии. При инфекционной этиологии могут наблюдаться абсцессы ЦНС, гнойные менингиты, метастатические пневмонии, абсцессы легких, печени. У некоторых больных возникают эндокринные нарушения, связанные с поражением гипоталамо-гипофизарной системы. Распространенное отдаленное осложнение – ухудшение качества зрения, скотомы.

Диагностика

Сложность диагностики заключается в практически полном отсутствии патогенетических симптомов. Дифференциальная диагностика проводится с сепсисом, аналогичным поражением сигмовидной пазухи, флегмоной орбиты, ретробульбарным кровоизлиянием, глиомой или саркомой тканей глазницы. Программа обследования пациента с подозрением на данную патологию включает в себя:

Лечение тромбоза кавернозного синуса

Фармакотерапия

Основная цель медикаментозного лечения – профилактика нарастания внутричерепной гипертензии, угнетение воспалительных процессов, максимальное восстановление кровотока в пораженном синусе, предотвращение повторного тромбоза. При бактериальном или неизвестном происхождении заболевания схема терапии в обязательном порядке дополняется антибактериальными препаратами. Можно выделить следующие направления:

Хирургическое лечение

Представлено двумя основными направлениями – удалением тромба и санацией имеющихся очагов инфекции или устранением первичных хирургических патологий. Принятие решения в вопросе о целесообразности оперативного вмешательства осуществляется только после определения тактики медикаментозной терапии и введения стартовых доз антибиотиков. Исключением является нарастающая транслокация внутричерепных структур с риском вклинения ствола головного мозга. В таких случаях показана экстренная декомпрессионная гемикраниотомия.

Прогноз и профилактика

При раннем начале и успешности лечебных мероприятий показатель выживаемости при тромбозе пещеристого синуса составляет 91-94%. Полное излечение наблюдается у 55-77% пациентов. Незначительные остаточные явления отмечаются у 10-30% больных, еще у 8-10% сохраняются клинически значимые последствия перенесенного заболевания. Специфические превентивные мероприятия не разработаны. Неспецифическая профилактика тромботического поражения кавернозного синуса основывается на раннем выявлении и своевременном устранении патологий и нарушений, являющихся потенциальным этиологическим фактором, рациональной фармакотерапевтической коррекции коагулопатий.

Тромбофлебит и тромбоз сигмовидного синуса, сепсис и септикопиемия

Содержание

Тромбофлебит и тромбоз сигмовидного синуса

Тромбофлебит и тромбоз сигмовидного синуса — эти осложнение является одними из наиболее частых при воспалительных заболеваниях уха, фурункулах на лице. Вследствие непосредственного контакта с задневнутренней стенкой сосцевидного отростка в воспалительный ушной процесс иногда вовлекается сигмовидный синус, тем более что в него вливаются мелкие вены кости сосцевидного отростка.

Другие венозные синусы (каменистый, пещеристый) поражаются первично очень редко. Тромбофлебит и тромбоз сигмовидного синуса встречается примерно одинаково часто при остром и хроническом гнойном среднем отите (преимущественно осложненном холестеатомой).

Причины развития тромбофлебита и тромбоза сигмовидного синуса и сепсиса

Возбудители тромбофлебита и тромбоза сигмовидного синуса — это стрептококк, стафилококк, пневмококк и другие бактерии. Преобладает смешанная бактериальная флора.

Тромбофлебит сигмовидного синуса возникает чаще всего контактным путем (вследствие воспалительного процесса в прилежащей кости или перисинуозного абсцесса), значительно реже с током крови или лимфы (гематогенным и лимфогенным путем при фурункулах на лице).

Наружная стенка сигмовидного синуса утолщается и изменяет окраску. Из голубой стенка сигмовидного синуса становится белой или желто-серой. В дальнейшем образуются грануляции или некроз. Если своевременно не производится операция, то воспалительный процесс распространяется на внутренний эндотелиальный слой стенки сигмовидного синуса.

Повреждение эндотелия и изменение биохимического состава крови, вызванные проникшими микробами или их токсинами в сочетании с замедлением тока крови, ведут к образованию вначале пристеночного, а затем обтурирующего (закупоривающего) тромба (тромбоз сигмовидного синуса).

Тромбоз сигмовидного синуса чаще бывает ограниченным, но он может иногда распространиться ретроградно на поперечный синус вплоть до слияния венозных синусов или даже на синусы противоположной стороны, а книзу — на луковицу яремной вены и яремную вену вплоть до безымянной вены. Возможно распространение процесса тромбофлебита и тромбоза на верхнюю и нижнюю каменистый и пещеристый синусы.

Образование тромба является защитной реакцией на проникновение инфекции, но вместе с тем и опасным осложнением тромбофлебита. При маловирулентной инфекции и хороших иммунобиологических реакциях организма тромб может остаться стерильным (известны случаи неожиданного нахождения старого тромба в сигмовидном синусе на МРТ головного мозга (ангиография) и у лиц, умерших от заболеваний, не связанных с ухом). Однако в преобладающем большинстве случаев тромб инфицируется, нередко нагнаивается и сам становится источником инфекции. С током крови инфицированные эмболы или бактерии попадают в малый или большой круг кровообращения.

При хроническом отите преобладают метастазы тромбов в легких. Возможно ретроградное распространение тромба на впадающие в поперечный синус вены мозговых оболочек с образованием абсцесса в мозжечке или затылочной доле мозга. Абсцесс мозжечка или головного мозга может возникнуть также при нагноившемся тромбе путем разрушения внутренней стенки пазухи и распространения процесса на субарахноидальное пространство и мозговую ткань.

Сепсис («заражение крови») может развиться в результате поступления микроба через стенку синуса и без образования тромба (чаще при остром отите). Наконец, очень редко встречается и такая форма сепсиса, которая вызывается поступлением инфекции в общий ток кровообращения из множественных тромбированных мелких костных вен сосцевидного отростка (остеофлебитическая пиемия).

Симптомы сепсиса

Сепсис в следствие отита — это общее инфекционное заболевание. Чаще сепсис (заражение крови) характеризуется следующей триадой синдромов:

Реже сепсис протекает с высокой температурой типа continua без ознобов, без образования абсцессов, но с септическим поражением эндокарда, почек, печени, кишечного тракта и других органов, с тяжелой интоксикацией центральной нервной системы.

Течение сепсиса более тяжелое и быстро ведет к смерти. Однако чаще всего встречается смешанная форма сепсиса — так называемая септикопиемия.

Первый, наиболее частый, вид сепсиса (заражения крови) у детей обычно протекает без ознобов, с высокой температурой постоянного характера. У взрослых для представления об истинном характере температурной кривой необходимо измерять температуру каждые 3 ч. Пульс частый, малый, обычно соответствует температуре. Остающийся частым пульс после снижения температуры прогностически неблагоприятен. Лицо больного бледное, нередко имеет желтушный или землистый оттенок.

Иногда больные возбуждены, эйфоричны, иногда же вялы, апатичны. Вследствие циркуляторных нарушений, инфицирования мозговой ткани наблюдаются повышение внутричерепного давления, изменения глазного дна, очаговые мозговые симптомы. Возможен сопутствующий менингит или менингизм в результате токсического раздражения мозговых оболочек.

Изменения крови, выявляемые при сепсисе (заражении крови):

При тяжелых формах сепсиса (заражения крови) наблюдается также токсигенная зернистость нейтрофилов. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) при сепсисе резко повышена. Динамика изменений в крови имеет большое значение для оценки течения процесса и прогноза.

В зависимости от локализации метастазов могут возникать симптомы поражения тех или иных органов. Легочные метастазы чаще возникают при хроническом отите, они протекают по типу септической пневмонии с образованием множественных и мелких абсцессов, последние располагаются большей частью по периферии легкого (в местах конечного разветвления легочных артерий).

Абсцессы могут прорываться в бронх (благоприятный исход) или в полость плевры с образованием гнойного плеврита. Метастазы в суставные сумки могут привести к анкилозу суставов. Наиболее благоприятно протекают метастазы в подкожную клетчатку и мышцы.

Тромбоз сигмовидного синуса выявляется при:

Симптомы тромбоза сигмовидного синуса

Местные симптомы тромбоза сигмовидного синуса большей частью мало или совсем не выражены. Иногда наблюдающаяся отечность и болезненность при пальпации по заднему краю сосцевидного отростка (симптом Гризингера) могут быть следствием как тромбоза, так и перисинуозного абсцесса. Тромбоз луковицы яремной вены очень редко проявляется в виде поражения IX—XII черепных нервов. Иногда же это поражение является следствием не тромбоза, а перифлебита.

Более достоверно тромбоз луковицы яремной вены выявляется во время операции на сигмовидной пазухе (отсутствие кровотечения после удаления тромба из нижнего отрезка пазухи).

Симптомы тромбоза внутренней яремной вены также не характерны, болезненность при пальпации и прощупывание плотного тяжа по ходу вены (особенно в верхнем ее отрезке) могут быть проявлением как тромбоза, так и перифлебита.

Сепсис при отите (заражение крови) иногда имеет затяжное течение. В прошлом исход был большей частью смертельным вследствие прогрессирующей сердечной слабости, гангрены легкого, пиоторакса или гнойного менингита, абсцесса головного мозга или мозжечка. С внедрением хирургического метода лечения, а позднее сульфаниламидов и особенно антибиотиков большую часть больных удается вылечить.

Однако антибиотики значительно изменили симптоматику и течение отогенного сепсиса (заражения крови), что во многих случаях затрудняет диагностику. В связи со скудностью, иногда даже отсутствием симптомов описанная выше классическая картина сепсиса при отите в настоящее время встречается редко. Так, теперь часто наблюдается безтемпературное или субфебрильное течение, отсутствие ознобов, симптомов общей интоксикации, менингеальных симптомов. Значительно меньше выражены лейкоцитоз, сдвиг в лейкоцитарной формуле при анализе крови.

Еще реже, чем раньше, отмечаются местные симптомы перисинуозного абсцесса, синустромбоза, тромбофлебита и перифлебита яремной вены. Наконец, все чаще встречаются больные синустромбозом с сопутствующим отеком мозга, негнойным энцефалитом головного мозга или мозжечка, гидроцефалией. Это те больные, у которые раньше распространение инфицированного тромбоза на вены мозговых оболочек осложнялось гнойным менингитом или абсцессом мозга, ведущим к смерти. Применение антибиотиков ликвидировало угрозу гнойных оболочечных и мозговых осложнений, но не устранило застойных явлений связанных со стерильным тромбозом.

Диагностика сепсиса

В типичных случаях отогенного сепсиса (заражения крови) с характерными изменениями крови диагноз можно довольно быстро поставить, в особенности при наличии острого или обострении хронического гнойного среднего отита. Важно установить начальные симптомы этого осложнения, так как своевременная операция на ухе позволяет предупредить развитие метастазов. Следует тщательно собрать анамнез с учетом начальных симптомов заболевания, наблюдавшихся до назначения антибиотиков.

При отсутствии острого или обострения хронического отита и неясной клинической картине необходимо исключить малярию, брюшной тиф, пневмонию, милиарный туберкулез.

Большое значение имеет нахождение микробов в крови, однако стерильность посева крови не свидетельствует против сепсиса. Посев крови на стерильность следует делать в первые дни повышения температуры.

Лечение тромбофлебита и тромбоза сигмовидного синуса и сепсиса

Прежде всего производят операцию на ухе (простая или общеполостная — соответственно характеру среднего отита). Обязательно обнажается стенка сигмовидного синуса. Если последняя патологически изменена, то рекомендуется широкое обнажение ее кверху и книзу от здорового на вид участка.

Затем производят пункцию синуса. Пункция синуса обязательна и в том случае, если стенка его не изменена, но имеется выраженная картина сепсиса (заражения крови). При обнаружении тромба наружная стенка синуса резецируется с образованием широкого окна. Тромб по возможности весь удаляют до появления кровотечения из верхнего и нижнего отрезков синуса. Кровотечение останавливают вкладыванием тампона между обоими отрезками синуса и костью.

При отсутствии выраженного эффекта от операции на синусе, особенно тогда, когда не удалось полное удаление тромба из нижнего отрезка его, в ближайшие дни производят перевязку внутренней яремной вены, верхний отрезок ее вшивают в кожу и через него вымывают тромб из луковицы яремной вены и прилежащего отрезка синуса. Операцию на яремной вене (резекцию вены) производят и при явных признаках ее тромбоза.

Послеоперационное лечение состоит в введении антибиотиков с сульфаниламидами. В зависимости от эффекта лечения или выявленной чувствительности микроба к антибиотику дополнительно назначают и другие антибиотики.

Применяют также антикоагулянты. Антикоагулянты, рассасывая тромб, способствуют проникновению антибиотиков в участки венозной системы, пораженной септическим тромбофлебитом, и усиливают эффект воздействия антибиотиков.

Антикоагулянты особенно показаны при вовлечении в тромботический процесс мало доступных для хирургического вмешательства венозных синусов черепа (пещеристый синус) и при обширном распространении тромбоза по венозной системе вне черепа (безымянная, подключичная вены).

При подозрении на абсцесс головного мозга от применения антикоагулянтов следует воздержаться. При лечении антикоагулянтами не реже одного раза в 2-3 дня следует определять протромбин, исследовать мочу (учитывая возможность появления гематурии, что является ранним признаком передозировки). Для уменьшения возможности тромбообразования содержание протромбина нужно понизить до 35-40%. Длительное снижение уровня протромбина ниже 50-60% недопустимо, так как ведет к появлению спонтанной кровоточивости.

Для профилактики и лечения поражений, связанных с применением антикоагулянтов, показаны витамины К, Р и аскорбиновая кислота.

Антикоагулянты противопоказаны при нарушении функции печени, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Их не следует назначать во время менструации. Питание должно быть легкоусвояемым, богатым витаминами. Показано обильное питье.