Как сделать гальванический элемент

СХЕМА РАБОТЫ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА И ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ

Фундаментальные законы физики и химии, и в том числе, закон сохранения массы и энергии вещества, находят свое подтверждение на уровне перемещения мельчайших частиц – электронов, массами которых в химии обычно пренебрегают.

Речь идет об окислительно-восстановительных процессах, сопровождающихся переходом электронов от одних веществ (восстановителей) к другим (окислителям). Причем вещества могут обмениваться электронами, непосредственно соприкасаясь друг с другом.

Однако существует множество случаев, когда прямого контакта веществ не происходит, а процесс окисления-восстановления все равно идет. А если он идет самопроизвольно, то при этом еще и энергия выделяется. Ее человек с успехом использует для выполнения электрической работы.

Реализуется такая возможность в гальваническом элементе, схема работы которого, а также расчеты, связанные с ним, рассматриваются в данной статье.

Простейший гальванический элемент: схема работы

Гальванический элемент – это прибор, позволяющий при посредстве химической реакции получить электрическую энергию.

Пластинка металла и вода: простые взаимоотношения

Давайте сначала разберемся, что происходит с пластинкой металла, если опустить ее в воду?

Процесс схож с диссоциацией соли: диполи воды ориентируются к ионам металла и извлекают их из пластины. Но почему же тогда не происходит растворения самой пластины в воде? Все дело в строении кристаллической решетки.

Кристаллы соли состоят из катионов и анионов, поэтому диполями воды извлекаются из решетки и те, и другие.

У металла же кристаллическая решетка представлена атомами-ионами. Внутри нее всегда происходит превращение атомов в катионы за счет отщепления валентных электронов и обратный процесс: катионы снова превращаются в атомы, присоединяя электроны. Электроны являются общими для всех ионов и атомов, присутствующих в кристаллической решетке металла.

Процессы внутри металлической кристаллической решетки в обобщенном виде можно показать так:

В итоге, вода, окружающая пластинку – это уже не собственно вода, а раствор, составленный из молекул воды и перешедших в нее из пластины ионов металла. На пластине же возникает избыток электронов, которые скапливаются у ее поверхности, так как сюда притягиваются гидратированные катионы металла.

Возникает так называемый двойной электрический слой.

Бесконечно катионы металла с пластины в раствор уходить не будут, поскольку существует и обратный процесс: переход катионов из раствора на пластину. И он будет идти до тех пор, пока не наступит динамическое равновесие:

На границе раздела «металлическая пластина – раствор» возникает разность потенциала, которая называется равновесным электродным потенциалом металла.

Пластинка металла и раствор его соли: к чему приводит такое соседство

А что произойдет, если металлическую пластинку поместить не в воду, а в раствор соли этого же металла, например, цинковую пластинку Zn в раствор сульфата цинка ZnSO4?

Потенциал металла в растворе его же соли в момент равновесия записывают так:

Металл, погруженный в раствор электролита, называют электродом, обратимым относительно катиона.

Цинк – достаточно активный металл. А если речь будет идти о медной пластинке Cu, погруженной в раствор, например, сульфата меди (II) CuSO4?

Медь – металл малоактивный. Двойной электрический слой, конечно же, появится и в этом случае. Но! Катионы из пластинки в раствор переходить не будут. Наоборот, катионы меди (II) Cu 2+ из раствора соли начнут встраиваться в кристаллическую решетку пластинки и создавать положительный заряд на ее поверхности. Сюда же подойдут сульфат-анионы SO4 2- и создадут вокруг нее отрицательный заряд. То есть распределение зарядов в данном случае будет совершенно противоположным, чем на цинковой пластинке.

Это общая закономерность: пластинки из малоактивных металлов при погружении в раствор их солей всегда заряжаются положительно.

Как устроен гальванический элемент Даниэля-Якоби, или Так где же все-таки электрический ток?

Известно, что электрический ток – это направленное движение заряженных частиц (электронов).

На активном металле скапливаются электроны, а поверхность малоактивного металла, заряжается положительно. Если соединить проводником (например, металлической проволокой) оба металла, то электроны с одного перейдут на другой, а двойной электрический слой перестанет существовать. Это будет означать возникновение электрического тока.

Причем, ток возникает за счет окислительно-восстановительного процесса: активный металл окисляется (так как отдает электроны малоактивному), а малоактивный металл восстанавливается (так как принимает электроны от активного). Металлы друг с другом не соприкасаются, а взаимодействуют через посредника: внешнего проводника. Данная схема и есть схема гальванического элемента. Именно так устроен и работает гальванический элемент Даниэля-Якоби:

В схеме элемента показан «солевой мостик». Он представляет собой трубку, в которой присутствует электролит, не способный взаимодействовать ни с электродами (катодом или анодом), ни с электролитами в пространствах у электродов. Например, это может быть раствор сульфата натрия Na2SO4. Подобный мостик нужен для того, чтобы уравновешивать (нейтрализовать) заряды, образующиеся в растворах гальванического элемента.

Таким образом, возникшая электрическая цепь замыкается: анод → проводник с гальванометром → катод → раствор в катодном пространстве → «солевой мостик» → раствор в анодном пространстве → анод.

Анод – электрод, на котором происходит окисление (цинковая пластинка):

Электроны цинка Zn отправляются по внешней цепи (то есть по проводнику) на катод.

Катод – электрод, на котором происходит восстановление (медная пластинка):

В общем виде весь процесс окисления-восстановления в гальваническом элементе выглядит так:

Для любого гальванического элемента можно составить запись в виде схемы. Например, для приведенного элемента Даниэля-Якоби она будет выглядеть так:

3 – скачок потенциала (граница раздела фаз);

4 – электролит в анодном пространстве;

5 – электролит в катодном пространстве;

6 – граница между растворами (солевой мостик).

Или сокращенно:

Типовые задачи на схему гальванического элемента: примеры решения

По вопросу, рассмотренному в данной статье, возможны два основных вида задач.

Задача 1. Составьте схему гальванического элемента, в котором протекает реакция:

Задача 2. Напишите электродные и суммарные уравнения реакций, протекающих в гальваническом элементе:

Итак, разобрав принцип работы гальванического элемента, мы научились записывать схему его работы и определять основные процессы на электродах.

Фруктовая батарейка

Природные аккумуляторы электрической энергии, батарейка из фруктов – возможно ли это? Давайте попробуем разобраться с этим вопросом в нашей лаборатории.

Нужно отметить, что этот эксперимент хорош своей простотой и наглядностью. Его можно использовать как для школьного научного проекта (особенно, добавив теоретический раздел), так и в виде развлечения устроив неплохую презентацию, например, для друзей. Замечательно подойдет этот опыт и если вы просто решили с пользой провести время с ребенком – и весело, и познавательно!

В предыдущей статье об устройстве батарейки мы немного затронули историю создания батарейки, узнали, откуда в ней берется электричество, рассмотрели протекающие в гальваническом элементе процессы. А невероятно полезный метод познания окружающего мира под названием «Что там внутри?» помог нам посмотреть, из чего состоит батарейка. Правда, пришлось разломать несколько гальванических элементов, но в этой статье, обещаю, мы ломать ничего не будем. Только созидать!

Что нам для этого понадобится? Как мы уже выяснили, любой гальванический элемент состоит из электродов и электролита. Следуя традиции, никаких экзотических или труднодоступных материалов мы использовать не будем. Если вам захочется повторить эксперимент, потребуется следующее:

Разложим компоненты на нашем лабораторном столе.

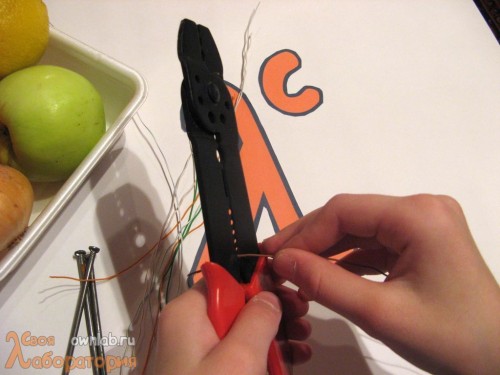

Зачищаем от изоляции концы проводов.

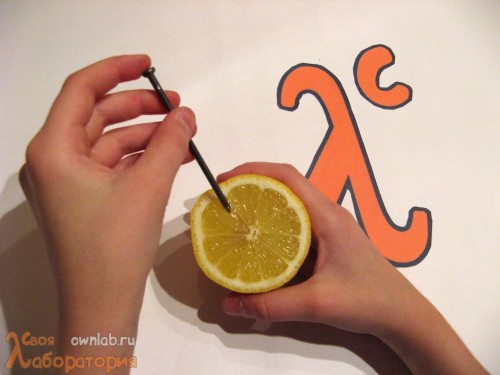

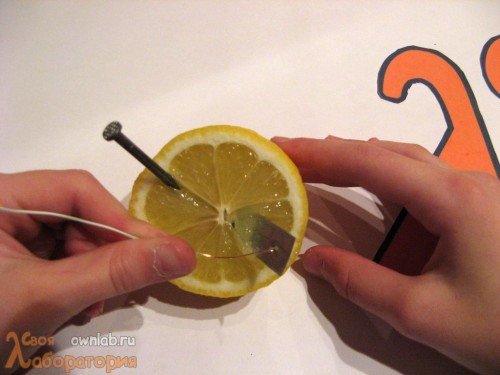

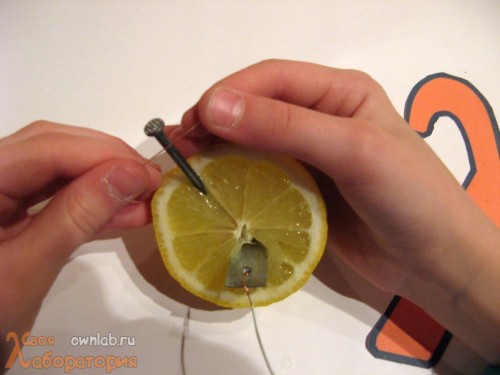

Начинаем погружать электроды в электролит. Ну а если по-простому – то втыкать гвозди и пластины в заготовленные съестные припасы. Сначала один электрод…

На концах электродов закрепляем провода.

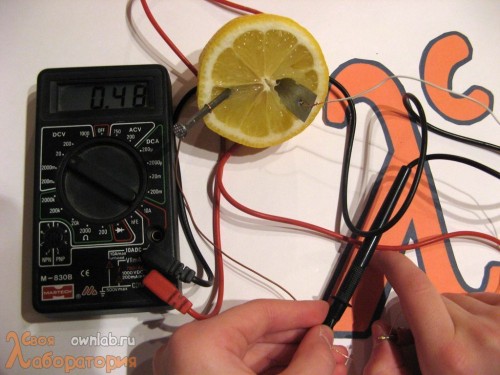

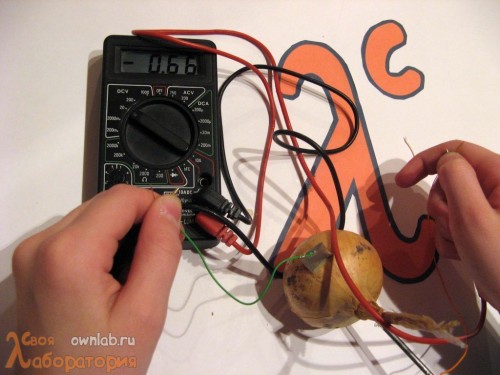

Гальванический элемент готов! Половинка лимона показывает почти полвольта.

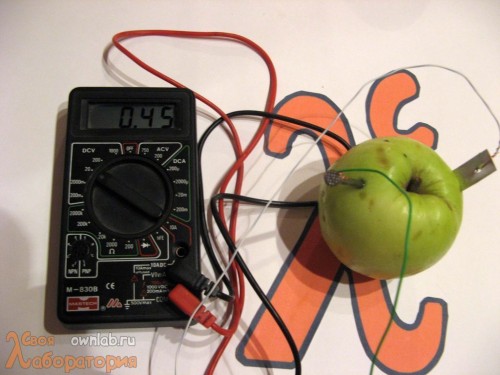

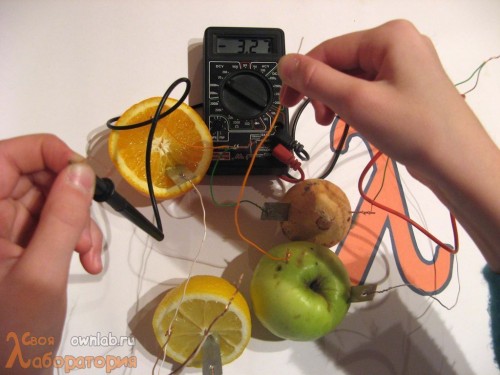

Проделав все вышеописанные процедуры с яблоком, видим, что гальванический элемент из этого фрукта дает аналогичное напряжение.

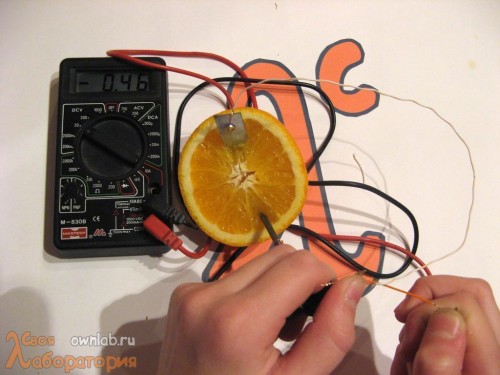

Аналогичное напряжение обеспечивает и апельсин.

А вот лук преподнес сюрприз. Батарейка из него получилась высоковольтная 🙂

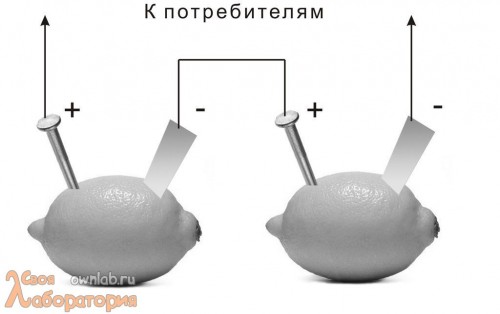

А теперь давайте посмотрим, на что способна вся эта наша фруктово-электрическая братия. Конечно, каждый из этих элементов мало на что способен. Разве что просто продемонстрировать с помощью вольтметра, что электричество они вырабатывают на самом деле. Гораздо более эффектным будет демонстрация работы потребителей тока от наших фруктовых батареек. Как я уже отметил, напряжения, выдаваемого отдельным фруктовым гальваническим элементом, будет недостаточно для питания даже маломощных потребителей тока. Следовательно, нам нужно повысить напряжение. Этого можно достигнуть путем соединения нескольких гальванических элементов по последовательной схеме, т.е. вот так:

После соединения всех наших гальванических элементов в батарею получаем уже вполне солидное напряжение.

Попытаемся подключить светодиод (при подключении необходимо соблюсти полярность)… Горит.

Даже старый калькулятор, который я уже давно перестал считать рабочим, заработал от фруктовой батареи!

Ну что ж, опыт удался! Как видим, батарейка из фруктов вполне реальна. Конечно, как серьезный источник питания ее рассматривать нельзя. Но как отличный наглядный материал о природе электричества, который для непосвященных может выглядеть даже немного мистически, — вполне!

Возможности гальванических элементов, собранных в домашних условиях

«Управление общеобразовательной организацией:

новые тенденции и современные технологии»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Выбранный для просмотра документ Научный проект.docx

МИЩУКОВ Николай Александрович

Краснодарский край, Белореченский район, с. Великовечное

МБОУ СОШ 23, 10 класс

ВОЗМОЖНОСТИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОБРАННЫХ В

Научный руководитель: Шепилевский Павел Михайлович, учитель

физики, МБОУ СОШ 23

Возможности гальванических элементов, собранных в домашних условиях.

Причиной, по которой гальванические элементы вытеснены генераторами и аккумуляторами, в качестве основных источников питания, очевидно, является исключительно высокая стоимость электрической энергии, получаемой с помощью гальванических элементов. И все же, если человек находится дома, и ему надо запитать маломощное устройство, например радиоприемник или лампу карманного фонаря, то сможет ли он сделать простейший гальванический элемент из подручных средств и, какие особенности ему надо учитывать. Попробуем это выяснить.

Выбор материалов пластин

Среди доступных металлов, которые можно найти всегда под рукой, медь, цинк (точнее оцинкованное железо), алюминий, свинец, железо, а так же графит. Ширина используемых электродов 2 см.

В качестве электролитов я взял то, что всегда есть дома: сок промышленного производства, в моем случае, яблочный, фирмы «Вико», лимон, а так же раствор поваренной соли.

Все измерения разностей потенциалов и силы тока произведены мультиметром.

Батарейка (гальванический элемент) — как работает, из чего состоит

Батарейка это прижившееся и не совсем корректное название одиночного гальванического элемента. А уже их соединение в источниках питания для создания нужного напряжения — это батарея. Поэтому не стоит путать эти определения. И если называя гальванический элемент батарейкой, мы поступаем не совсем верно (но смысл понятен), то слово батарея абсолютно никакого отношения не имеет к одиночным химическим источникам электрического тока.

Данный обзор посвящен гальваническому элементу (батарейке) — химическому источнику электрического тока, основанному на взаимодействии двух металлов и (или) их оксидов в электролите, приводящих к возникновению в замкнутой цепи электрического тока. Мы подробно рассмотрим конструктивные особенности элемента, определимся с классификацией и разберемся, как работает батарейка.

История батарейки — гальванического элемента

Свое название гальванические элементы получили по имени итальянского врача и анатома Луиджи Гальвани (1737 — 1798). Проводя опыты с лягушками, Гальвани заметил, что свежепрепарированная лягушачья лапка, подвешенная на медном крючке к железному стержню, сокращается, когда к ней прикасались железом. Наблюдения были истолкованы им как проявление «животного электричества».

Объясняя это явление позже итальянский физик Александро Вольта установил, что причиной сокращения мышц служит не «животное электричество», а наличие цепи из разных проводников в жидкости. Сама лягушачья лапка играла роль чувствительного прибора.

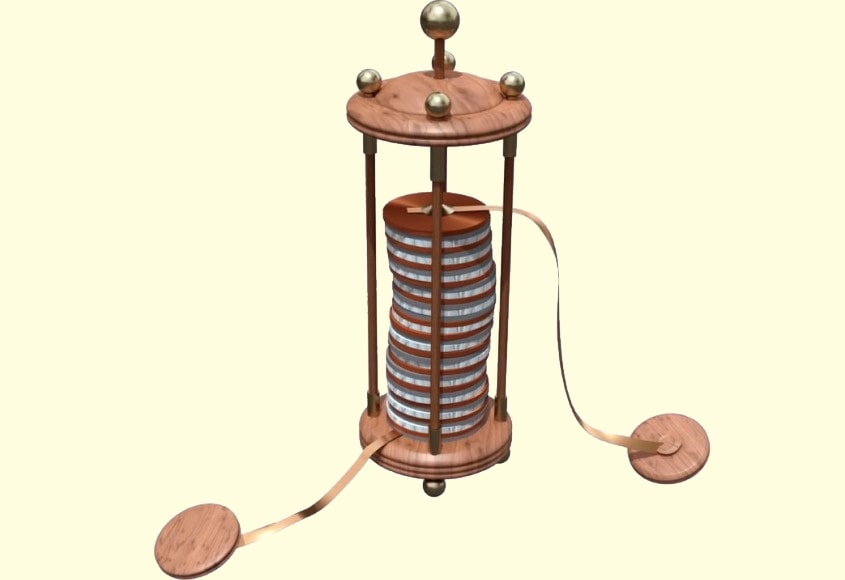

Александро Вольта создал первый источник тока («Вольтов столб»), который можно было использовать на практике. Этот источник состоял из медных и цинковых пластин, между которыми были проложены кружочки ткани, пропитанные раствором щелочи.

Александро Вольта предложил разделить все проводники на два рода:

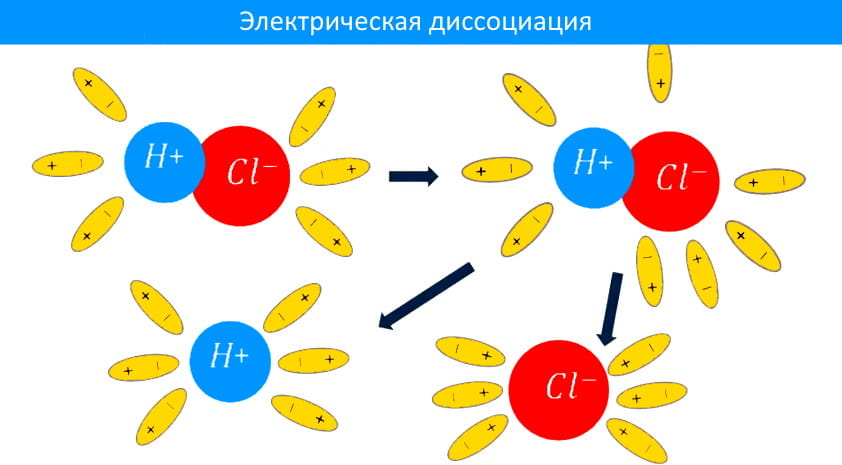

Шведский ученый Сванте Аррениус, изучая электропроводимость растворов различных веществ, в 1877 году пришел к выводу, что причиной электропроводимости является наличие в растворе ионов, которые образуются при растворении электролита в воде.

Процесс распада электролита на ионы называется электрической диссоциацией. При диссоциации в воде электролиты диссоциируют на положительно и отрицательно заряженные ионы. Под действием электрического поля, положительно заряженные ионы движутся к отрицательному полюсу источника тока (катоду) и называются катионами, а отрицательно заряженные – к положительному полюсу (аноду) и называются анионами. Таким образом электролиты обладают электронной проводимостью.

Примеры гальванических элементов:

| Название элемента | Отрицательный электрод | Положительный электрод | Электролит |

| Вольтов столб | Цинк | Медь | Раствор щелочи |

| Первый элемент Вольта | Цинк | Медь | Раствор серной кислоты |

| Элемент Даниэля | Цинк | Медь | Раствор сульфата цинка |

| Элемент Грине | Цинк | Угольный стержень | Раствор сульфата меди и бихромата калия |

| Элемент Лекланше | Цинковый цилиндр | Угольный стержень | Раствор нашатыря и оксид марганца |

| Сухой элемент | Цинковый цилиндр | Угольный стержень | Густой клейстер, приготовленный из муки на растворе нашатыря |

Эволюция батарейки — солевой гальванический элемент

Одним из первых гальванических элементов, которым можно было пользоваться вне лабораторий, была конструкция Жоржа Лекланше (1866 год). Она состояла из цинкового анода, катода из диоксида марганца с углем и электролита из хлорида аммония. Со временем элемент Лекланше эволюционировал в солевой (сухой) гальванический элемент следующим образом:

Конструкция сухой батареи:

| 1 — воздушная прослойка |

| 2 — цинковый стакан | |

| 3 — электролит (NH4CL + ZnCl2) | |

| 4 — смесь графита и MnO2 | |

| 5 — угольный стержень | |

| 6 — защитный корпус |

Как работает сухая батарейка (солевой гальванический элемент)

Рассмотрим процессы, происходящие в сухом элементе. При потреблении тока электроны поступают через внешнюю электрическую цепь с цинкового электрода на угольный стержень. Происходят следующие реакции:

Во время разрядки цинковый стакан растворяется. Во избежание вытекания электролита или продуктов реакции цинковый стакан имеет запас по толщине или окружен железной защитной оболочкой.

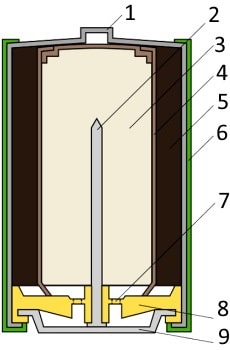

Что находится внутри щелочной батарейки

Впервые щелочные (алкалайновые) батарейки выпустила компания Eveready (Energizer) в 1959 году. Ее принципиальное отличие от сухой батарейки — состав электролита и конструкция. Электролит состоит не из соли аммония, как в солевой, а из раствора щелочи (обычно гидроксида калия). Конструкция элемента вывернута наизнанку по сравнению с конструкцией солевого элемента. То есть, если у солевого элемента корпус (-), а центральный токоотвод (+), то у щелочного элемента наоборот, корпус (+), а центральный токоотвод (-).

В солевых элементах при химической реакции расходуются все реагенты, составляющие этот элемент — анод, катод, электролит. А в щелочном элементе при химической реакции расходуется только анод и катод, электролит не расходуется. Поэтому электролита там совсем мало, и освободившееся место электролита заполнено увеличенным количеством анода и катода, что значительно увеличивает электроемкость щелочного элемента.

Типичная щелочная батарея выполнена в форме стального цилиндра, покрытого изолирующей пластиковой оболочкой. Положительный конец батарейки (катод) имеет выступающую наружу поверхность. Отрицательный конец (анод) — плоский. Эти две клеммы батарейки электрически изолированы друг от друга.

| 1 — никелированный стальной стакан |  |

| 2 — латунный токосъемник | |

| 3 — анодная паста | |

| 4 — сепаратор | |

| 5 — катодная паста | |

| 6 — защитная оболочка | |

| 7 — предохранительная мембрана | |

| 8 — прокладка | |

| 9 — стальная тарелка |

Корпус батарейки обычно делается из стали с никелевым покрытием. Внутри находится несколько слоев различных материалов, химические реакции которых создают определенные уровни напряжений и токов:

Как работает батарейка

Рассмотрим как работает электрическая батарейка и какие реакции взаимодействия происходят между ее химическими компонентами:

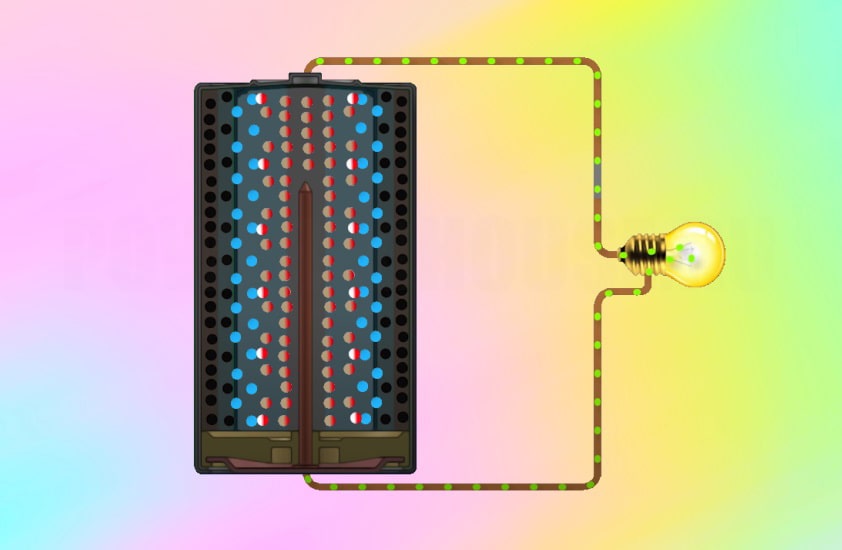

Пока есть полная цепь между выводами батарейки, химическая реакция будет продолжаться, и электроны будут течь от отрицательного клеммника к положительному. Если разорвать цепь, то химическая реакция прекратится.

Наглядно понять, как работает батарейка и что у нее происходит внутри, можно, ознакомившись с представленной ниже видео демонстрацией.

Как работает батарейка — видео

Химическая реакция в батарейке, к которой подключен потребитель:

Форм-фактор распространенных гальванических элементов

| Название | Напряжение, V | Диаметр, мм | Высота, мм | Стандарт (щелочные/солевые) | |

| ANSI | IEC | ||||

| Пальчиковая | 1,5 | 14,5 | 50,5 | AA | LR6/R6 |

| Мизинчиковая | 1,5 | 10,5 | 44,5 | AAA | LR03/R03 |

| Baby | 1,5 | 26,2 | 50 | C | LR14/R14 |

| Mono | 1,5 | 34,2 | 61,5 | D | LR20/R20 |

| 9 V Bloc, Крона | 9 | 26 × 22 ×67 | 1604D | 6LR61/6F22 | |

| CR2032 (монета) | 3 | 20 | 3,2 | 5004LC | CR2032 |

Подведем итог. Гальванический элемент (батарейка) — это источник электрического тока, основанный на химической реакции двух металлов (или их оксидов). Один из металлов (анод) всегда более активный, чем второй (катод). Анод и катод помещены в токопроводящую среду (электролитом). При соединении концов элемента проводником образуется электрическая цепь, начинает вырабатываться ток, который бежит от анода (-) к катоду (+). Несмотря на то, что реальные переносчики заряда (электроны) перемещаются от «минуса» к «плюсу», принято считать, что ток течет от «плюса» к «минусу» (так исторически сложилось).