Как самостоятельно сделать горчичники

Хронический и острый бронхит: чем опасна болезнь и как её лечить

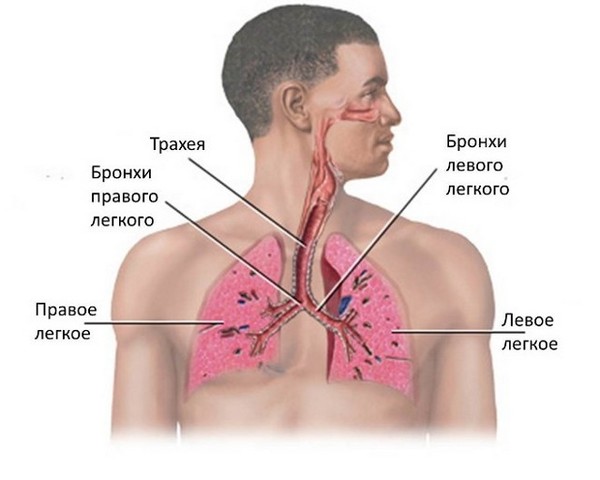

Бронхит – это патологическое состояние, при котором развивается воспаление бронхов. В свою очередь, бронхи – это пути, которые проводят воздух от трахеи к тканям легких, согревают воздушный поток, увлажняют и очищают его. Находятся они в нижней части трахеи и представляют собой две крупных ветви.

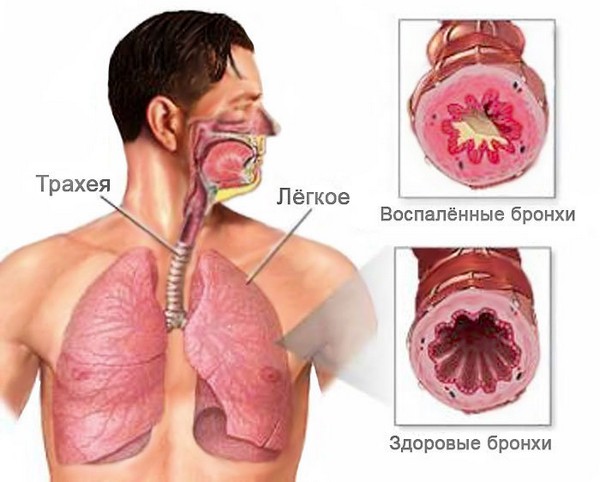

Болезнь вызывает воспаление слизистой оболочки или всей толщи бронхиальных стенок. Начинается чрезмерное выделение слизи, затрудняется дыхание. Организм пытается самостоятельно вывести лишнюю слизь, поэтому появляется сильный мучительный кашель. Патология может переходить из кратковременной острой в продолжительную хроническую форму, поэтому требует комплексного незамедлительного лечения.

Острый бронхит

Развивается в подавляющем большинстве случаев и представляет собой распространенное осложнение острой респираторной инфекции. Зачастую диагностируется у детей, так как они более восприимчивы к подобным инфекциям.

При остром поражении бронхов происходит размножение условно-патогенной микрофлоры. Слизистая меняет свою структуру, развивается поражение верхних слоев и стенок бронхов. Формируется отек слизистой, эпителиальные клетки отторгаются организмом, появляются инфильтраты на подслизистом слое. Процессы сопровождаются тяжелым продолжительным кашлем, который может сохраняться даже после излечения пациента.

Острая форма лечится в течение 3-4 недель. На протяжении этого времени восстанавливается структура и функции бронхов. При правильной и своевременной терапии прогноз благоприятный.

Хронический бронхит

При хроническом бронхите кашель с выделением мокроты наблюдается на протяжении не менее двух лет в течение трех месяцев ежегодно. При этом важно исключить наличие других причин кашля.

Такая форма чаще возникает у взрослых, так как формируется только при длительном раздражении бронхов. Причиной раздражения может быть не только многократно перенесенное острое заболевание, но и сигаретный дым, газы, пыль, химические испарения и прочие отрицательные факторы.

Продолжительное воздействие на слизистую бронхов неблагоприятных факторов вызывает изменения в слизистой, постепенное повышение выделения мокроты. Существенно снижается способность бронхов проводить воздух, а вентиляция легких нарушается.

Формы хронического бронхита

В зависимости от характера воспалительных процессов выделяют:

С учетом наличия нарушения проходимости (обструкции) дыхательных путей бронхит может быть:

По причинам развития болезни выделяют:

Причины заболевания

При острой и хронической формах причины развития патологического состояния бронхов несколько отличаются.

Острый бронхит в 90% случаев формируется в результате попадания в организм вирусной инфекции: гриппа, аденовируса, респираторно-синцитиального, коревого или коклюшного вируса, а также прочих возбудителей. Реже болезнь становится результатом бактериального поражения стафилококком, стрептококком, пневмококком и др.

Среди прочих факторов, которые способствуют развитию острой формы болезни:

При хронической форме основной причиной развития признано курение. У курильщиков болезнь диагностируют в 2-5 раз чаще, чем у некурящих людей. Табачный дым наносит вред как при активном, так и при пассивном курении.

Среди прочих предпосылок развития хронической формы – повторно перенесенные и частые острые бронхиты, ОРВИ, пневмонии, болезни носоглотки. Инфекционная составляющая в таких условиях усугубляет уже имеющееся поражение бронхов.

Симптомы бронхита

Признаки патологии отличаются в зависимости от острой или хронической формы течения болезни:

Осложнения

Острый бронхит может провоцировать осложнение в виде бронхопневмонии – инфекционно-воспалительного процесса, который поражает легкие, вызывает лихорадку, сухой кашель, общую слабость.

Бесконтрольное прогрессирование хронического заболевания приводит к регулярным острым пневмониям и со временем переходит в обструктивную болезнь легких. При этом сужается просвет и отекает слизистая дыхательных путей, частично разрушаются легочные ткани.

Хронический бронхит также может стать причиной развития легочной гипертензии, сердечно-легочной недостаточности, эмфиземы легких, бронхоэктатичской болезни, пневмонии и ряда других опасных заболеваний.

Когда стоит обратиться к врачу

Крайне важно не пускать болезнь на самотек. К врачу нужно обращаться при появлении первых симптомов возможного бронхиального поражения: кашля, повышенной температуры, недомогания. Врач проведет диагностику, укажет, как и чем лечить бронхит и кашель, а дальнейшая терапия пройдет в домашних условиях под контролем доктора. В большинстве случаев патология не требует госпитализации.

Бесконтрольное течение острой болезни в большинстве случаев приводит к усугублению симптоматики, повторному развитию заболевания, переходу в хроническую болезнь и формированию осложнений.

Чтобы определить болезнь и изучить степень поражения бронхов, необходима комплексная диагностика пациента и изучение клинической картины. Этим занимается терапевт или педиатр, который назначает необходимые для диагностики обследования. При необходимости он направляет пациента на консультации к пульмонологу и другим смежным специалистам.

Если по результатам опроса и осмотра у врача появились подозрения на бронхит или другие схожие болезни, назначаются дополнительные обследования:

Среди возможных дополнительных исследований: эхокардиография, электрокардиография, бронхография и др.

Лечение

Терапия бронхита носит комплексный характер, так как преследует цель избавить организм от инфекции, восстановить проходимость бронхов, устранить усугубляющие болезнь факторы.

В первые дни острой фазы необходимо придерживаться постельного режима, много пить, соблюдать молочно-растительную диету. Крайне важно отказаться от курения и поддерживать влажность воздуха в помещении, где находится больной, на уровне 40-60%.

Медикаментозная терапия острой стадии cводится к приему препаратов, которые облегчают симптомы и предотвращают развитие осложнений. Для этого используют:

Важную роль играет физиотерапия. Улучшить состояние пациента помогает лечебная гимнастика, физиотерапия, вибрационный массаж.

Хроническая форма заболевания требует продолжительного лечения как при обострении, так и во время ремиссии. Схема терапии предусматривает прием перечисленных препаратов по назначению врача, а также интенсивную программу легочной реабилитации, которая помогает снизить проявления болезни.

Максимально важно устранить из жизни пациента причину, которая спровоцировала развитие хронического бронхита, вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет и правильно питаться.

Профилактика бронхита

Профилактика легочных заболеваний – это комплексный и систематический процесс, цель которого – укрепить защитные силы организма и минимизировать воздействие факторов риска. Для этого необходимо в первую очередь отказаться от курения, защищать легкие от пыли, вредных химических соединений, слишком горячего или сухого воздуха. В рамках профилактики важно своевременно лечить хронические инфекции, предотвращать аллергические реакции и обязательно обращаться к врачу при первых признаках заболевания, проходить ежегодную вакцинацию от гриппа и пневмонии.

Защемление седалищного нерва

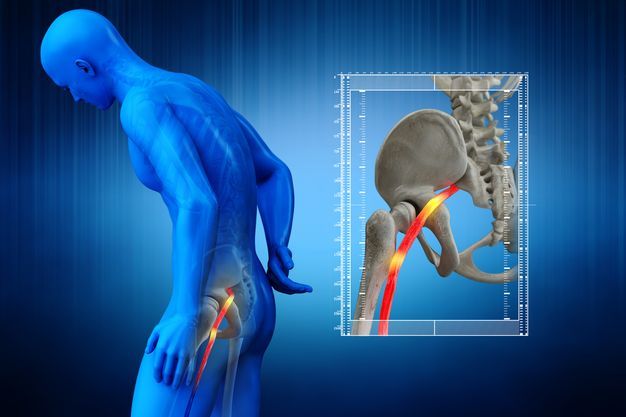

Защемление седалищного нерва – дискомфорт в нижней части тела, связанный со сдавливанием или раздражением самого нерва. Чаще всего недугу подвержены люди старше 30 лет.

Седалищный нерв – самый большой в нашем организме. Он охватывает большую часть тела – от пояснично-крестцового отдела позвоночника, далее проходит в ягодицу, по задней поверхности бедра и к нижней части ноги. Потому важно следить за его состоянием. Малейшее раздражение в одной части нерва приведет к боли по всему его участку. При отсутствии своевременного лечения постепенно теряется чувствительность и подвижность нижних конечностей.

Защемление может появиться из-за:

Поэтому специалисты разделяют недуг на два вида – первичный и вторичный. Первичный связан с пережатием нервного ствола поврежденной мышцей, а вторичный вызван патологией позвоночного столба, тазобедренных суставов, а возникает на фоне беременности или заболеваний органов малого таза.

Защемление нерва может развиваться быстрее при наличии лишнего веса. Также важно следить за поступлением необходимых витаминов и минералов в организм, так как их отсутствие или недостаток приводит к риску ускоренного развития заболевания.

Симптомы и лечение при защемлении седалищного нерва

Этот недуг довольно болезненный и бесследно не пройдет. Потому при появлении первых симптомов стоит показаться специалисту – неврологу, невропатологу или терапевту. Он назначит необходимое лечение и медицинские препараты.

Симптомы защемления седалищного нерва

Именно при наличии данных симптомов невропатологи, неврологи и терапевты диагностируют защемление седалищного нерва. Если у специалиста есть сомнения, то для полного прояснения ситуации пациента направляют на КТ или МРТ. По результатам процедур будут определены диагноз и лечение.

Симптомы у женщин при защемлении седалищного нерва

Недуг может возникнуть во время беременности. На втором или третьем триместре увеличенная матка давит на тазовые мышцы, тем самым вызывает спазм. У будущей мамы происходит перераспределение центра тяжести и смещаются поясничные позвонки. Также в области малого таза растущая голова плода сдавливает седалищный нерв.

На боли в пояснице жалуются от 40 до 80% беременных женщин. Однако не всегда причиной тому защемление седалищного нерва, оно наблюдается лишь в 5% случаев.

Врачи говорят, что недуг может пройти после родов. Однако терпеть боль до этого момента не стоит, лучше показаться специалисту, чтобы избежать серьезных последствий и усиления боли.

Лечение защемления седалищного нерва

Чаще всего боль настигает внезапно. Потому перед обращением к специалисту нужно проделать несколько простых шагов:

Неотложную медицинскую помощь необходимо вызывать при нестерпимой боли, которая не притупляется и не подавляется анальгетиками. В случаях более благоприятных тоже необходима медицинская помощь. Лучше всего обратиться к неврологу, невропатологу или терапевту. Как только боль будет купирована, обратитесь к врачу в местной клинике.

Как лечат защемление седалищного нерва?

После опроса о симптомах и осмотра врач направляет пациента на рентген, УЗИ, КТ, МРТ или общий и биохимический анализ крови. Процедуры необходимы для того, чтобы определить масштаб проблемы. Также на основе их результатов врач устанавливает причину защемления седалищного нерва и обнаруживает воспаления.

После чего специалисты прописывают противовоспалительные препараты, комплекс витаминов группы «В» и миорелаксанты. Также пациент может получить направление на физиотерапию и ЛФК. Обычно процедуры назначаются при нестерпимой боли, которая не уходит даже после комплексного лечения. В особых случаях доктор может прописать и дополнительные витаминные комплексы, антиоксиданты и обезболивающие средства. Таким образом будут сниматься не только симптомы недуга, но и начнется борьба с болезнью-возбудителем.

Дополнительно специалисты назначают и санаторно-курортное лечение, которое подразумевает бальнеологические процедуры, например, грязелечение.

При защемлении седалищного нерва к хирургическому вмешательству врачи обращаются редко. В таком случае показаниями будут запущенные формы остеохондроза, которые не поддаются терапии, или же объемные процессы в пораженной области – опухоли или абсцессы.

Публикации в СМИ

«Горчичные» хитрости

Домашняя физиотерапия

От всех недугов

Теперь за дело!

И это все о них

Лечебное применение горчицы не ограничивается банальными горчичниками. Вот лишь самые эффективные горчичные процедуры, которые можно применять в домашних условиях.

Горчичные обертывания. Сначала приготовьте горчичный раствор. Две столовые ложки горчицы положите в марлевый мешочек и опустите в горячую сорокаградусную воду. В готовом растворе смочите большой кусок ткани или пеленку и отожмите. Затем быстро оберните спину и грудь пациента, разгладьте складки. Сверху накройте больного простыней и одеялом и оставьте на пять минут. После процедуры необходимо быстро сполоснуться под теплым душем, хорошенько растереться согретым махровым полотенцем, надеть теплое белье и юркнуть в постель.

Горчичный компресс. Эта согревающая процедура применяется при местных воспалениях лимфоузлов, мышц и ушей, а также при ушибах. Однако помните, что компресс назначают только после стихания острых явлений. Разведите чайную ложку сухой горчицы в одном литре воды (температура 37оС). Смочите в этом растворе сложенную в шесть-восемь слоев марлю и отожмите. Положите марлю на больное место, сверху накройте листом компрессной бумаги или целлофаном так, чтобы края марли были закрыты. На изолирующий слой положите толстый слой ваты, зафиксируйте компресс бинтом и оставьте на ночь. Утром, сняв компресс, протрите кожу сначала теплым влажным полотенцем, а затем сухим. Хорошо бы положить согретую вату и подержать еще часок.

От нуля и старше

Горчичники можно ставить даже грудничкам. Их применяют при тех же заболеваниях, что и у взрослых. К «детским» противопоказаниям относятся диатез, судорожный синдром и чрезмерная возбудимость. Температура воды не должна превышать 40оС.

Во время процедуры маленьких детей надо держать на руках, да и больших лучше не оставлять одних. Отвлечь малыша от неприятных ощущений помогут мамины сказки, интересные книжки или игрушки. Когда горчичники снимите, осторожно смойте горчицу и вытрите спину и грудь. Кожу смажьте теплым вазелиновым маслом.

Осторожность не помешает

Но это еще полбеды. Одна моя знакомая сделала своей трехлетней дочери горчичное обертывание и оставила его на ночь. Девочка чуть не погибла, у нее даже развился ожоговый шок. Другая беспечная мамаша лечила сына ножными ваннами. Но горчицу она не завертывала в мешочек, а просто насыпала. Ребенок встал на неразведенный порошок и получил ожоги обеих стоп.

А вот еще один похожий пример. Здоровый молодой мужчина, получив сильный ушиб, решил сразу же поставить горчичный компресс. Началось кровотечение, на месте ушиба образовался огромный синяк, который сам рассосаться не мог и грозил нагноиться. Хирурги вынуждены были вскрывать гематому. К счастью, такие неприятности чрезвычайно редки. А главное, их можно легко избежать, если не относиться к горчичникам слишком уж легкомысленно.

Лечение детей с острым фарингитом местными противовоспалительными препаратами

Каковы симптомы острого фарингита? Что включают в себе лечебные мероприятия? Каковы особенности лечения грудных детей? Острый фарингит представляет собой острое воспаление слизистой оболочки глотки — частое проявление острых респираторных заболев

Каковы симптомы острого фарингита?

Что включают в себе лечебные мероприятия?

Каковы особенности лечения грудных детей?

Острый фарингит представляет собой острое воспаление слизистой оболочки глотки — частое проявление острых респираторных заболеваний. Обычно вирусное по происхождению, оно может быть также связано с β-гемолитическим стрептококком группы А, Mycoplasma pneumoniae или другими возбудителями.

Как правило, при фарингите дети жалуются на боль, неприятные ощущения в горле (жжение, першение, зуд), покашливание, иногда зуд и боли в ушах. Дети грудного возраста пожаловаться на недомогание не могут, но внимательные родители обращают внимание на беспокойное поведение, нарушение сна, ухудшение аппетита. Фарингиты могут сочетаться с другими проявлениями острых респираторных инфекций, такими как насморк, кашель, повышение температуры, конъюнктивит.

Диагноз фарингита ставится на основании осмотра глотки: отмечается гиперемия, отек и инфильтрация слизистой оболочки задней стенки глотки, небно-глоточных дужек, иногда и мягкого неба. При боковом фарингите определяется гиперемия и отек боковых валиков глотки. Отличить вирусный фарингит от бактериального, опираясь только на данные физикального исследования, трудно. В обоих случаях при фарингоскопии слизистая оболочка глотки может быть слабо гиперемирована или сильно воспалена и покрыта пленкой или гнойным экссудатом. Лихорадка, шейная лимфаденопатия и лейкоцитоз отмечаются и при вирусном, и при бактериальном фарингите, но, возможно при последнем они более выражены.

Лечебные мероприятия при фарингите включают следующие манипуляции.

Грудные дети и дети раннего возраста не могут полоскать горло или рассасывать таблетки, поэтому им назначается только обильное питье и орошение глотки антисептиком. Следует отметить, что детям до двухлетнего возраста все аэрозоли необходимо применять с осторожностью из-за возможности развития спазма голосовой щели.

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности комплекса местных консервативных мероприятий, проводимых детям при остром фарингите.

Исследование охватывало период с октября по декабрь 2002 года. Под нашим наблюдением находились 32 ребенка (15 мальчиков и 17 девочек) в возрасте от 5 до 15 лет (средний возраст — 9 лет) с диагнозом: острый фарингит. В большинстве случаев фарингит являлся проявлением острой респираторной вирусной инфекции. Дети с ОРВИ, осложненной другой патологией ЛОР-органов или верхних дыхательных путей (синусит, острый катаральный средний отит, трахеобронхит), а также больные ангиной не включались в исследование.

|

| Таблица 1. Распространенность жалоб при остром фарингите у детей |

Основные жалобы, предъявляемые детьми, отражены в табл. 1.

Как видно из таблицы, основными жалобами, предъявляемыми детьми, были боли, першение и/или зуд в горле. Примерно у половины детей отмечались другие признаки острой респираторной инфекции (насморк, покашливание). У 10 детей (31,3%) наблюдался подъем температуры тела (максимально до 37,8°С), у 8 (25%) — общее недомогание. Нарушение сна и ухудшение аппетита отмечались в единичных случаях.

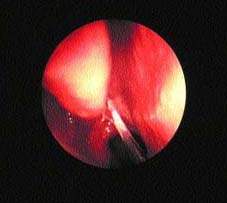

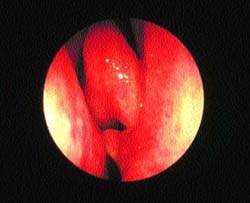

При фарингоскопии у всех детей выявлялась более или менее выраженная гиперемия слизистой оболочки передних небных дужек и задней стенки глотки. Отек и гиперемия боковых валиков глотки наблюдались у 7 (21,9%) пациентов. У 5 (15,6%) больных отмечались ярко выраженные воспалительные явления.

Всем детям был проведен следующий курс консервативного лечения местными противовоспалительными препаратами.

Продолжительность курса лечения составила 7 дней.

Оценка эффективности лечения проводилась на 4-е и 7-е сутки после начала терапии. Критериями эффективности лечения послужили следующие показатели:

Результаты проведенного лечения представлены в табл. 2.

|

| Таблица 2. Результаты лечения |

Из представленных данных видно, что на 4-е сутки после начала курса лечения жалобы прекратились более чем у половины пациентов (56,3%), фарингоскопическая картина нормализовалась у 12 больных (37,5%). К концу лечения (на 7-е сутки) никто из детей жалоб не предъявлял; у всех детей воспалительные проявления в глотке купировались. Побочных реакций при лечении данными препаратами не отмечалось ни у одного из исследуемых лиц.

Таким образом, проведение комплекса консервативных мероприятий с использованием местных противовоспалительных препаратов является эффективным при лечении неосложненного острого фарингита у детей и позволяет избежать применения системных антибактериальных средств.

Р. Х. Нурмухаметов, кандидат медицинских наук, Москва

Руководство по лечению хронического синусита

Каковы диагностические признаки острых и хронических синуситов? Показаны ли антибиотики, и если да, то в каком случае? Каких пациентов стоит направлять к специалистам? Oбзоры, касающиеся диагностики и лечения болезней придаточных

Каковы диагностические признаки острых и хронических синуситов?

Показаны ли антибиотики, и если да, то в каком случае?

Каких пациентов стоит направлять к специалистам?

Oбзоры, касающиеся диагностики и лечения болезней придаточных пазух носа (ППН), чаще всего вызывают множество новых вопросов, поскольку точный диагноз осложняется неспецифичностью неинвазивных методов обследования. Эмпирическое лечение, особенно с помощью антибиотиков, как правило, считается успешным, хотя во многих случаях наступает спонтанное выздоровление без какого-либо лечения.

Цель этого обзора — осветить современные представления о природе воспаления ППН и дать логические и фактические обоснования медикаментозного либо хирургического лечения.

Анатомия и физиология. Носовая полость и ППН наделены важными физиологическими функциями. Преимущественно через полость носа проходит вдыхаемый и выдыхаемый воздух, поэтому нос должен обладать защитными механизмами, способными оградить воздухоносные пути от вдыхаемых патогенов и инородных тел.

|

| Рисунок 1. Слизь стекает назад в носоглотку вследствие движений ресничек |

Железы реснитчатого эпителия носа и ППН производят поверхностный слизистый слой. Он задерживает частички веществ, а реснички, находящиеся в постоянном движении, проталкивают их назад, в носоглотку (см. рис. 1).

И верхнечелюстная, и лобная пазухи вентилируются через каналы, в свою очередь проходящие через переднюю решетчатую область. Очень важно, чтобы эти пути оставались проходимыми, поскольку нормальный отток слизи нужен для поддержания воздухонаполнения пазух.

Важная роль передних клеток решетчатого лабиринта и среднего носового хода в физиологии ППН подтверждается тем, что эта область получила название “остеомеатальный комплекс” (рис. 2). Считается, что легкое ограниченное воспаление в этой области может привести к вторичному инфицированию верхнечелюстного и фронтального синуса. Это во многом справедливо, хотя патогенез синуситов более сложен.

|

| Рисунок 2. Нормальный средний носовой ход — область “остиомеатального комплекса” |

Микробиология. Носовая полость и ППН заселены нормальной бактериальной флорой; в норме там обнаруживаются те же микроорганизмы, что и в инфицированных пазухах. Многие инфекционные процессы в пазухах имеют вирусную природу; бактерии присоединяются вторично.

При остром синусите чаще всего выделяют Streptococculs pneulmoniae, Heamophiluls influlenzae и Moraxella catarrhalis.

При хронических синуситах обычно присутствуют те же микроорганизмы, а также анаэробы, такие как штаммы Fulsobacteriulm, Staphylococculs aulreuls, изредка грамотрицательные бактерии, например штаммы Pseuldomonas. В последние годы участились случаи диагностики синуситов, вызванных грибами, как правило, у иммунодефицитных пациентов. Чаще всего обнаруживаются штаммы Aspergilluls, а выраженность клинических проявлений зависит от имунного статуса пациента.

|

| Рисунок 3. Гной в среднем носовом ходе при остром синусите |

Все больше диагностируется аллергических синуситов, часто ассоциированных с назальными полипами.

Клиника. С позиций оториноларингологической хирургии понятия об анатомии, физиологии и патологии ППН в корне изменились с появлением жесткой эндоскопии носовой полости и возможности компьютерного сканирования (КТ) синусов.

Однако ни один из этих диагностических методов не доступен для врача общей практики, которому нередко приходится ставить диагноз и лечить синусит на основании клинических симптомов.

Часто жалобы больных при остром и хроническом синуситах совпадают, поэтому своевременный подход предполагает, что при попытке различать эти состояния врач опирается скорее на патофизиологию, чем на соображения длительности заболевания.

|

| Рисунок 4. Компьютерное сканирование синусов |

Синусит считается острым, когда инфекция разрешается под действием медикаментозной терапии, не оставляя значительных повреждений слизистых. Острые эпизоды могут быть рецидивирующими по своей природе; хронический синусит — постоянное заболевание, которое не поддается только медикаментозному лечению. При разграничении этих состояний проблема заключается в том, что для хирургического лечения всегда находятся показания, хотя в действительности многим пациентам достаточно длительной медикаментозной терапии. Кроме того, хирургическое вмешательство не дает стопроцентного успеха.

У многих пациентов с острым синуситом в анамнезе началу заболевания предшествует простуда. Симптомы, позволяющие предположить развитие острого синусита:

В некоторых случаях имеются местные симптомы, позволяющие заподозрить вовлечение различных синусов. При диагностике наиболее достоверным симптомом является жалоба на гнойные выделения из носа или выявление их при обследовании (рис. 3).

Если пациент страдает головными или лицевыми болями при отсутствии гнойных выделений, скорее всего, это не синусит.

При невылеченном синусите инфекция иногда распространяется за пределы пазух, приводя к серьезным осложнениям. Чаще это случается при инфицировании лобной и решетчатой пазух; более всего осложнениям подвержены дети.

При распространении инфекции из фронтального синуса вперед мягкие ткани лба становятся отекшими и болезненными. Первоначально развивается целлюлит, затем субпериостальный абсцесс. Распространение через заднюю стенку фронтального синуса приводит к внутричерепным осложнениям, таким как менингит, субдуральная эмпиема или абсцесс передней доли.

При воспалении решетчатой пазухи инфекция распространяется через тонкую кость бумажной пластинки, приводя к поражению глазницы, сопровождающемуся целлюлитом и орбитальным абсцессом. Нелеченые инфекции глазницы почти всегда ведут к слепоте.

|

| Рисунок 5. Компьютерная томограмма синусов, демонстрирующая односторонний хронический синусит |

При подозрении на осложненный синусит, особенно при отеке мягких тканей глазницы у ребенка, необходима срочная консультация оториноларинголога и уточнение диагноза путем компьютерного сканирования.

Клиническая картина хронического синусита разнообразна. Как и при острой инфекции, заложенность носа и гнойное отделяемое являются постоянными симптомами.Температура не повышается либо повышается умеренно, а жалобы на общее недомогание, головную и лицевую боль типичны. Дополнительно многие пациенты жалуются на снижение обоняния, при этом они чувствуют отвратительный запах гноя в носу.

Простое клиническое обследование носовой полости с помощью отоскопа позволяет обнаруживать крупные полипы; маленькие полипы видны только при эндоскопии носа.

| Промывание верхнечелюстного синуса под местной анестезией теряет былую популярность, так как редко приносит длительное облегчение |

За прошедшее десятилетие участились случаи диагностики острых и хронических синуситов у детей, особенно в Северной Америке. Диагностика и лечение детских синуситов осложняется многими факторами.

Рецидивирующие симптомы поражения верхних дыхательных путей у детей проявляются достаточно часто и, как правило, свидетельствуют о наличии заболевания миндалин и аденоидов, а не первичного синусита. Компьютерное томографическое сканирование детей с симптомами поражения верхних дыхательных путей часто выявляет аномалии ППН, особенно верхнечелюстных.

Клинический опыт показывает, что симптомы синуситов у детей часто сами проходят с возрастом, при этом до сих пор не установлено, вырастают ли из “сопливых” детей “сопливые” взрослые.

Нет сомнения в том, что хронический синусит встречается и у детей, особенно если имеется нарушение функции реснитчатого эпителия. Однако большинство британских лор-хирургов считают, что, насколько это возможно, необходимо придерживаться консервативных методов лечения детей.

Обследование. В общей практике диагноз “синусит”, как правило, ставится на основании клинических данных.

|

| Рисунок 6. “Шпора” перегородки носа, врезающаяся в среднюю носовую раковину, — возможная причина “контактных болей” |

Плоскостная рентгенография пазух чрезвычайно неспецифична и малоинформативна для выявления патологических изменений. Аномалии на таких рентгенограммах обнаруживаются у половины населения. Так, на рентгенограмме может быть выявлено утолщение слизистой верхнечелюстной пазухи, что не совпадает с результатами прямой эндоскопии. Несмотря на это, к плоскостным снимкам прибегают довольно часто, особенно при хронических симптомах.

В руководстве, изданном Королевской коллегией радиологов, говорится, что плоскостная рентгенография не является обязательным рутинным исследованием при заболеваниях ППН].

Обзор плоскостных снимков показывает, что целесообразно назначить полный курс местных стероидов без рентгенографии ППН пациентам с хроническим неспецифическим синуситом; если такое лечение оказалось неэффективным или имеется подозрение на неоплазию, пациента следует направить на лечение к специалисту.

Наиболее специфичным методом оценки анатомии и патологии пазух носа является компьютерная томография, как правило, в проекции венечного шва (рис. 4).

Компьютерное сканирование пазух дает точную информацию об анатомии пациента и наличии патологических изменений (рис. 5). Однако это исследование следует проводить только после специализированного обследования, включающего и назальную эндоскопию.

Наличие столь противоположных точек зрения нередко только сбивает с толку врача общей практики, сталкивающегося с острым синуситом. Опасность назначения длительного курса антибиотиков заключается в развитии антибиотикорезистентности; кроме того, больные нередко отказываются от продолжительного лечения. Неадекватное лечение скрывает в себе риск остаточной инфекции, при этом всегда сохраняется, хоть и небольшая, вероятность развития осложнений.

|

| Рисунок 7. Перед направлением к специалисту следует попробовать провести интраназальную стероидную терапию |

Многие пациенты, поступающие с симптомами синусита, выздоравливают спонтанно, без приема антибиотиков; задача врача — своевременно определить, есть ли возможность такого выздоровления.

Предполагается, что успешно решить этот вопрос может помочь КТ-сканирование. Пациенты с уровнем жидкости или при наличии тотального затемнения верхнечелюстных пазух нуждаются в антибиотиках, в то время как больные, у которых при сканировании не выявлено никаких отклонений или речь идет только об утолщении слизистой оболочки, скорее всего, могут выздороветь спонтанно.

Английские врачи общей практики не имеют непосредственного доступа к КТ, и вряд ли она будет им предоставлена для диагностики острого синусита, так как пациент при этом подвергается значительному облучению, а кроме того, исследование стоит достаточно дорого.

С чисто симптоматических позиций наличие гнойного отделяемого из носа и заложенность носа — более достоверные признаки инфицирования пазух, чем другие симптомы, такие как головные и лицевые боли. Для больных с первой группой симптомов оправданно назначение антибиотиков.

При выборе антибиотика необходимо учитывать возможность присутствия пенициллин-резистентных штаммов.

Препаратами первого ряда являются амоксиклав, эритромицин и цефалоспорины, например цефиксим. Те же антибиотики могут быть назначены при хронических инфекциях; в этом случае также полезны производные хинолона, такие как ципрофлоксацин.

Часто при остром синусите в качестве дополнительных средств используются противоотечные препараты, как местные, так и системные. Местные противоотечные, например ксилометазолин, уменьшают отек слизистой и улучшают проводимость воздуха, что теоретически ускоряет выздоровление.

Паровые ингаляции, часто с ароматическими добавками, например с ментолом, приносят облегчение пациенту, усиливая ощущение тока воздуха в носовой полости, но объективно не способствуют выздоровлению.

Хронический синусит. Наличие хронической инфекции ППН подразумевает или собственно заболевание слизистой, или анатомическое препятствие аэрации пазух. В любом случае хронический синусит не поддается только антибиотикотерапии.

Краеугольным камнем лечения в данном случае является стероидная терапия, как правило, с назальным путем введения. Смысл назначения стероидов в уменьшении воспалительного отека и улучшении вентиляции пазух.

Местные стероиды назначают в каплях или в форме спрея. Часто оказываются эффективны местные бетаметазоновые капли, которые нужно вводить, соблюдая правильное положение (голова наклонена вниз) (рис. 7), и применять не более шести недель во избежание возникновения системных побочных эффектов. Преимущество новых стероидных спреев (триамцинолон, будезонид) заключается в однократном примении в течение дня, что удобнее для пациента.

Пациентов следует направлять на консультацию к специалисту, если адекватное медикаментозное лечение оказалось неэффективным или при подозрении на более серьезные заболевания, такие как неоплазия или гранулематоз Вегенера. Часто курс интраназальных стероидов облегчает состояние пациентов с рецидивирующими острыми и хроническими синуситами. Такой курс следует провести перед направлением к оториноларингологу.

Имеется ряд симптомов, заставляющих заподозрить неоплазию и требующих раннего направления к специалисту: односторонние кровянистые выделения из носа, онемение лица, диплопия, глухота, обусловленная выпотом в среднем ухе, и определение интраназального объемного образования при обследовании.

Некоторым пациентам показано хирургическое лечение, причем в основном хирурги предпочитают эндоскопическую этмоидэктомию. Пункции верхнечелюстного синуса под местной анестезией теряют былую популярность, так как редко приносят длительное облегчение и чрезвычайно не нравятся пациентам.

Новые хирургические и анестезиологические методики позволяют в большинстве центров проводить операции на пазухах на базе дневного стационара и избегать рутинной послеоперационной тампонады носа.

Лечение лицевых болей. Значительную часть рабочего времени ринолога занимает диагностика пациентов с лицевыми и головными болями. С появлением синусовой хирургии в лечении заболеваний, сопровождающихся этими симптомами, удалось добиться впечатляющих результатов.

Часто симптомы, присущие синуситу, и жалобы, типичные для мигреней и кластерных головных болей, во многом совпадают.

Если у пациента с лицевыми болями отсутствует заложенность носа или гнойные выделения, а результаты эндоскопии и КТ-сканирования нормальные, то, скорее всего, проблема не в носе и придаточных пазухах, и синусовая хирургия здесь неэффективна, хотя не следует сбрасывать со счетов возможность воздействия плацебо.

Недавно возник интерес к так называемой контактной боли. Предполагается, что при этом состоянии носовая перегородка находится в патологическом контакте с боковой стенкой носа. Обычно это происходит, когда от перегородки отходит острая шпора, упирающаяся в среднюю носовую раковину (рис. 6). Как правило, пациенты жалуются на боль вокруг центральной части лица, отдающую в лоб и глазницы.