Как рисуется прямая речь

Правила русской орфографии и пунктуации (1956 г.)

Знаки при прямой речи

Пунктуация

§ 195. Для выделения прямой речи употребляются тире или кавычки, а именно:

1. Если прямая речь начинается с абзаца, то перед началом ее ставится тире, например:

- Маленькая девочка бежала и кричала:

– Не видали маму?

2. Если прямая речь идет в строку, без абзаца, то перед началом и в конце ее ставятся кавычки, например:

- Маленькая девочка бежала и кричала: «Не видали маму?»

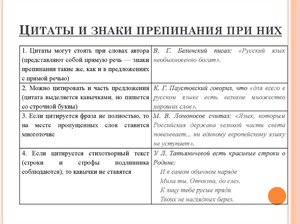

Примечание. Цитаты, вставленные в середину предложения, также выделяются кавычками, но перед ними не ставится двоеточие, например:

- Справедливо сказал Гоголь, что «в Пушкине, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, гибкость и сила нашего языка».

§ 196. Предложение, стоящее при прямой речи и указывающее, кому она принадлежит («слова автора»), может:

а) предшествовать прямой речи; в этом случае после него ставится двоеточие, а после прямой речи – знак препинания в соответствии с характером прямой речи, например:

- Он отвернулся и, отходя, пробормотал: «А все-таки это совершенно против правил».

б) следовать за прямой речью; в этом случае после прямой речи ставится знак вопросительный, или восклицательный, или многоточие, или запятая (последняя вместо точки), а за этим знаком – тире, например:

- «А что Казбич?» – спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

в) разрывать прямую речь на две части; в этом случае ставятся:

перед словами автора знак вопросительный, или знак восклицательный, или многоточие в соответствии с характером первой части прямой речи, или запятая (если ни один из указанных знаков не требуется), а после них – тире;

после слов автора – точка, если первая часть прямой речи представляет собой законченное предложение, и запятая – если незаконченное, далее ставится тире; если при этом прямая речь выделяется кавычками, то они ставятся только перед началом прямой речи и в самом конце ее, например:

- – Не хотите ли подбавить рому? – сказал я моему собеседнику. – У меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

Примечание 1. Если в слова автора заключаются два глагола со значением высказывания, из которых один относится к первой части прямой речи, а другой ко второй, то после слов автора ставится двоеточие и тире, например:

- – Идем, холодно, – сказал Макаров и угрюмо спросил: – Что молчишь?

Примечание 2. Правила, изложенные в данном параграфе, относятся также к предложениям, содержащим цитаты с указаниями, кому они принадлежат.

Примечание 3. Внутренний монолог («мысленная речь»), имеющий форму прямой речи, также заключается в кавычки.

§ 197. Если несколько реплик следует в строку без указания, кому они принадлежат, то каждая из них выделяется кавычками и, кроме того, отделяется от соседней посредством тире, например:

- «Скажи-ка мне, красавица, – спросил я, – что ты делала сегодня на кровле?» – «А смотрела, откуда ветер дует». – «Зачем тебе?» – «Откуда ветер, оттуда и счастье». – «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» – «Где поется, там и счастливится».

Знаки препинания при прямой речи: схемы

Содержание:

Прямая речь — достоверная передача чужого высказывания

В повседневной жизни нам часто приходится передавать слова собеседника. Учитель просит вас донести важную информацию до родителей. Подруга поделилась замечательной новостью, которую вы захотели рассказать брату.

Как сделать так, чтобы передаваемое сообщение являлось максимально достоверным?

Это можно осуществить, включив в предложение:

Какой способ наиболее результативный?

Действенным способом является прямая речь, так как слова источника информации передаются дословно, без изменений.

Прямая речь – точная передача чужого высказывания

Как оформить на письме предложения с прямой речью?

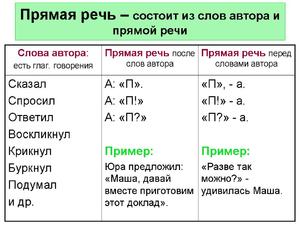

Предложения с прямой речью состоят из прямой речи («П») и слов автора (А, а), которые вводят в предложение чужую речь.

«Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. (А.С. Пушкин)

Зная последовательность расположения прямой речи и слов автора, можно грамотно расставить знаки препинания.

Пунктуационная схема

Прямая речь может состоять из нескольких предложений. В таком случае кавычки ставятся один раз.

Средства речевой характеристики

Средства речевой характеристики: глаголы речи, мысли: сказать, говорить, спросить, ответить, подумать, возразить, закричать, обратиться, воскликнуть, прошептать, прервать.

Знаки препинания при прямой речи

1. Прямая речь стоит перед словами автора. После нее ставится запятая и тире. Если прямая речь содержит вопрос или восклицание, тогда ставится вопросительный или восклицательный знак и тире. Слова автора во всех случаях начинаются с маленькой буквы.

2. Слова автора стоят перед прямой речью. После них ставится двоеточие, а первое слово прямой речи пишется с заглавной буквы.

3.Слова автора находятся в середине прямой речи.

А). Слова автора разрывают предложение. После первой части прямой речи и после слов автора ставится запятая и тире, а вторая часть прямой речи начинается со строчной буквы.

Б). Слова автора стоят на границе самостоятельных предложений. После слов автора ставится точка и тире, а вторая часть прямой речи начинается с заглавной буквы.

Ставить вопросительный или восклицательный знак — зависит от типа предложения.

Примечание. Если одна часть слов автора относится к первой половине прямой речи, а другая — ко второй, то после слов автора ставится двоеточие и тире.

Учебник «Грамоты»: пунктуация

Передача чужой речи на письме

Выберите правильные варианты ответов. Для проверки выполненного задания нажмите кнопку «Проверить».

Чужая речь и способы её передачи

В авторское повествование могут быть включены высказывания или отдельные слова, принадлежащие другим лицам. Существует несколько способов введения чужой речи в предложение или текст: прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь и диалог.

1. Знаки препинания в предложениях с прямой речью

П – прямая речь, начинающаяся с прописной буквы;

п – прямая речь, начинающаяся со строчной буквы;

А – слова автора, начинающиеся с прописной буквы;

а – слова автора, начинающиеся со строчной буквы.

Различные способы передачи чужой, не принадлежащей автору речи по-разному сохраняют ее содержание и форму. Прямая речь – это такой способ передачи чужой речи, при котором и содержание, и форма сохраняются полностью.

Существует четыре варианта оформления прямой речи на письме. Каждому из них соответствуют схемы, которые необходимо запомнить.

Если прямая речь в предложении стоит только перед словами автора, то она заключается в кавычки и перед словами автора ставится тире. Обратите внимание, что после прямой речи и перед тире должен стоять один из трех знаков: либо восклицательный, либо вопросительный, либо запятая. Слова автора должны быть записаны с маленькой буквы. Например:

«Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика (Пушкин).

Схема 2

Если прямая речь стоит в предложении после слов автора, то она заключается в кавычки и начинается с прописной буквы, а после слов автора ставится двоеточие. Например:

Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» (Пушкин)

Схема 3

Если прямая речи разрывается словами автора, то кавычки ставятся в начале и в конце предложения, а слова автора с двух сторон отделяются от прямой речи знаками тире. Обратите внимание, что после первого отрывка прямой речи стоит запятая, а слова автора пишутся с маленькой буквы и после них ставится точка. Например:

«Тише, – говорит она мне, – отец болен, при смерти, и желает с тобою проститься» (Пушкин).

Схема 4

Изредка в художественных текстах можно встретить предложения, в которых прямая речь находится внутри слов автора. В таком случае она заключается в кавычки, перед ней ставится двоеточие, а после – тире. Обратите внимание, что вторая часть слов автора начинается с маленькой буквы. Например:

Она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» – и упала без памяти (Пушкин).

Количество предложений внутри прямой речи не ограничено. Например:

«Слава богу, – сказала девушка, – насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили» (По Пушкину).

В этом примере прямая речь состоит из двух предложений, первое из которых разорвано словами автора. Но если бы слова автора оказались между двумя предложениями, из которых состоит прямая речь, то после слов автора нужно было бы поставить точку. Сравните:

«Слава богу, насилу вы приехали, – сказала девушка. – Чуть было вы барышню не уморили».

Рассмотрите схемы этих предложений.

2. Предложения с косвенной речью

Вам хорошо известны такие понятия, как главная и придаточная части сложноподчиненного предложения. От главной части к придаточной всегда можно задать вопрос. Например: Батюшка не хотел верить, что я мог быть замешан в гнусном бунте. В этом предложении от первой части ко второй можно поставить вопрос (верить ЧЕМУ?), следовательно, первая часть является главной, а вторая – придаточной.

Батюшка не хотел верить,

что я мог быть замешан в гнусном бунте.

Первая, главная часть предложения в этом случае представляет собой слова автора, а вторая – косвенную речь. Обратите внимание: слова автора стоят перед косвенной речью и отделяются от нее запятой. Этот способ передачи чужой речи, в отличие от прямой речи, сохраняет содержание чужого высказывания, но не сохраняет его форму и интонацию.

Сравните два способа передачи одного и того же высказывания на иллюстрации. Предложение с косвенной речью не передает восклицательной интонации, которая присутствует в прямой речи.

Предложение с прямой речью.

Диктор сообщил: «Завтра ожидается похолодание!»

Предложение с косвенной речью.

Диктор сообщил, что завтра ожидается похолодание.

Косвенная речь может присоединяться к главной части предложения с помощью союзов ЧТО, БУДТО, ЧТОБЫ, местоимений и наречий КТО, ЧТО, КАКОЙ, ГДЕ, КОГДА, ПОЧЕМУ и других, а также частицы ЛИ. Выбор этих слов зависит от цели высказывания в косвенной речи. В вопросительных предложениях будут использованы местоимения или частица ЛИ:

Я спросил, когда отправляется поезд.

В побудительных предложениях употребляется союз ЧТОБЫ, например:

Капитан приказал, чтобы подняли флаг.

В повествовательных предложениях используются союзы ЧТО, БУДТО, например:

Он рассказывал, будто в лесу видел живого медведя.

Цель высказывания в косвенной речи

Способ присоединения косвенной речи

Местоимения и наречия КТО, ЧТО, КАКОЙ, ГДЕ, КОГДА, ПОЧЕМУ или частица ЛИ

3. Предложения с несобственно-прямой речью

Сравните три предложения, которые приводятся в книге Н. С. Валгиной «Синтаксис современного русского языка» для иллюстрации того, что такое несобственно-прямая речь:

В первом случае перед нами конструкция, в которой слова друзей оформлены как прямая речь. Ни содержание, ни форма их высказывания не изменились: то, что заключено в кавычки полностью воспроизводит их речь.

Вторая строка содержит конструкцию с косвенной речью. Чужая речь передана с помощью придаточного предложения, которое присоединяется с помощью союза ЧТО. Содержание высказывания сохранилось, но восклицательная интонация потеряна.

Третий вариант очень похож на первый, но в нем нет двоеточия и кавычек. Кроме этого, местоимение первого лица НАМ поменялось на местоимение третьего лица ИМ, как и при косвенной речи. Такой способ введения чужого текста называется несобственно-прямой речью.

Сущность ее заключается в том, что в ней почти полностью сохраняются лексические и синтаксические особенности чужого высказывания, манера речи говорящего лица, эмоциональная окраска, характерная для прямой речи, но передается она не от имени персонажа, а от имени автора, рассказчика. Автор в этом случае соединяет мысли и чувства своего героя со своими, сливает его речь со своей речью. Этот прием часто используется в художественной литературе и публицистике, когда автору нужно показать своего героя как бы изнутри, дать читателю услышать его внутренний голос. Прочитайте пример несобственно-прямой речи из романа Л. Н. Толстого «Война и мир»:

Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая чего-то, стал смотреть на даль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! Как ласково-глянцевито блестела вода в далеком Дунае! (Л. Толстой)

4. Диалог

Следующий способ включения чужой речи в авторский текст – это диалог.

Чужие предложения, записанные этим способом, полностью сохраняют и форму, и содержание. Прямая или косвенная речь применяется авторами, когда нужно воспроизвести фразу, принадлежащую какому-либо одному персонажу, а диалог (от греч. dialogos – разговор) используется в тех случаях, когда необходимо передать несколько реплик разговаривающих между собой героев.

Доктор подошёл к мальчику и сказал:

– Нет ли у тебя какой-нибудь вещи, которую держал в руках твой отец?

– Вот, – сказал мальчик и вынул из кармана большой красный носовой платок.

О пунктуационном оформлении диалогической речи мы поговорим в следующей главе учебника.

Схемы и примеры знаков в предложениях с прямой речью

При создании текстов иногда требуется передать слова какого-либо лица, не изменяя их. Для этого используются предложения, которые передают чужую речь. Подобные конструкции передают чьи-то мысли, слова, монологическую и диалогическую речь, помогают конкретизировать сказанное, привнести в текст эмоциональность и экспрессивность, разнообразить его структуру.

Передача высказываний лица на письме

Под прямой речью понимают слова и речь лица, переданную без изменения содержания и формы, то есть порядка слов в речи, обращений, междометий и интонации, на письме обозначаемой посредством восклицательных и вопросительных знаков, тире, многоточий.

Такие синтаксические конструкции состоят из двух частей:

Авторские слова могут содержать в себе указание на то, кому принадлежит высказывание, на сопутствующие этому эмоции, форму передачи речи, поэтому слова автора содержат глаголы, отмечающие это, так называемые глаголы речи-мысли, например: подумал, сказал, спросил, напомнил, согласился, повторил и подобные.

Помимо этих слов вводить высказывание какого-либо лица могут глаголы, отражающие эмоциональное состояние говорящего: захохотал, удивился, нахмурился, усмехнулся, огорчился и другие.

Схемы предложений с прямой речью и знаки препинания в них

На письме границы чужих мыслей обычно выделяются особыми знаками — кавычками (» «). Следует помнить, что высказывания могут состоять из одного или нескольких предложений.

Высказывание лица находится перед словами автора

Алгоритм написания предложений и расстановки знаков препинания:

Рассмотрим все изложенное выше на примере схем.

„Как красиво осенью в лесу!“ — с восхищением произнес мальчик.

„В жизни бывают взлеты и падения. Но при любых обстоятельствах надо двигаться навстречу своей цели и не сдаваться!“ — призывал своих друзей известный французский писатель.

„Вы обращались за медицинской помощью?“ — спросил бойцов военврач.

„Человек всегда должен помнить о тех, кто когда-то протянул ему руку помощи. Вы со мной согласны?“ — яростно доказывал свои убеждения этот пылкий юноша.

„К большому сожалению, нельзя вернуться в прошлое и исправить содеянное“, — вздохнул каторжанин, сосед Григория по бараку.

„Люди привыкли полагаться на мнение большинства. А это, как часто показывает нам история, чревато неприятными последствиями», — назидательно продолжал старый учитель.

„Господи, да это же…“ — вдруг прошептал испуганно один из господских слуг.

„Я был бы счастлив тогда составить ваше счастье. Не отрекся от этой надежды и сейчас. Мне… Я должен признаться в том…“ — сказал немолодой офицер, но вдруг запнулся и не закончил свою речь.

О предложениях с прямой речью вы узнаете из этого видео.

Прямая речь находится после слов автора

Если авторское повествование предваряет высказывание, то после него ставится двоеточие.

Еще недавно сердитый толстячок сейчас весело размахивал руками, восклицая: „Это какое-то чудо! Вот так удача!“

Вытирая маленькими ручками слезы на раскрасневшемся личике, Аннушка по-детски упрекала старшего брата: «Неужели ты меня ничуть не любишь? Неужели ты мне не поможешь?»

Задумчиво она села в старое кресло, неспеша оглянулась и подумала:»В этой комнате все осталось по-прежнему. Ничего не изменилось, хотя минуло лет пятнадцать — двадцать.»

Старого графа на протяжении всего разговора с сыном раздражал голос жены, который на каждую гневную его тираду ехидно и многозначительно поддакивал: «Конечно, мой дорогой… Ты, как всегда, прав, а нам до тебя…»

Из этого видео вы узнаете о правильной расстановке знаков препинания в предложениях с прямой речью.

Высказывание лица внутри авторских слов

В подобных случаях после авторских слов ставится двоеточие, слова лица заключается в кавычки, после которых ставятся, в зависимости от контекста, такие знаки, как запятая, тире.

Выбор знаков зависит от того, какие знаки должны были бы быть в предложении, если бы в ней не было собственно прямой речи.

А:»П,» — а. Сложносочиненное предложение, между частями которого ставится тире.

Он сказал: «Это конец всему,» — и небо в ответ ответило грозой.

А:»П?» — а. В конце прямой речи после восклицательного и вопросительного знаков, многоточия перед продолжением авторских слов также ставится тире.

На его тихий вопрос: «А что же стало с родительским домом? «— никто не ответил.

Он обрадовался: «Да это же Сергей! «- и кинулся обнимать старого дворового товарища.

Он напомнил себе: «Это не крайний срок. Наверное все можно решить, все можно еще исправить… «— и решил завтра же попробовать все сначала.

А:»П,», а. Запятая ставится, если она закрывает причастный и деепричастный оборот, разделяет однородные члены, разделяет части сложносочиненного предложения.

Лесник пробирался сквозь колючие ветки заросшего кустарника, со злостью думая: «Погоди, старый, сочтемся», но конца этой погоне за волком не видел.

Авторские слова внутри высказывания лица

Если слова находятся внутри прямой речи, то кавычки ставятся только в начале и в конце передачи чужих слов. Но расстановка знаков в таком случае будет иметь свои особенности.

«П, — а, — п». Смысловое единство высказывания разрывается словами автора.

«Все это, — засомневался отец, — звучит заманчиво, но справишься ли ты с этой непростой работой?»

«Мать оставила этот сундучок тебе на память, — после некоторого молчания прошептал Миша. — А помнишь, как хотели в детстве заглянуть в него?»

«П, — а: — П». Слова автора содержат два глагола речи-мысли, один из которых относится к первой части высказывания, а другой глагол — ко второй части.

«Бог мне судья, — сказал Иван Алексеевич, подумал и добавил: — А люди давно забыли и простили».

Диалог

Если на письме необходимо передать разговор нескольких людей, то в ряде случаев используют оформление в виде реплик, каждая из которых пишется с новой строки, с абзаца.

В таком случае начало реплики отмечают постановкой тире, а кавычки не используют.

В остальном требования к расстановке знаков препинания остаются те же.

Мальчик с удивлением спросил:

— Маша, почему ты идешь со всем классом в этот поход?

— Я бы с удовольствием погуляла по лесу, посидела у ночного костра со всеми вами, — вздохнула Мария Синичкина, — но завтра я с семьей еду к бабушке в деревню.

— Жаль, — огорчился Петя, но потом горячо затараторил: — Знаешь, я для тебя устрою экскурсию на старую голубятню? Хочешь? Вот прямо сейчас?

Видео

Этот видеоурок поможет вам усвоить, как правильно оформлять прямую речь в предложениях.

Правила использования прямой речи в тексте

В современном мире очень важно оставаться грамотным человеком. Ведь куда приятнее слушать эрудированного человека, который «за словом не лезет в карман», а тем более читать его глубоко осознанные комментарии или статьи в интернете, где нет орфографических и синтаксических ошибок.

Грамотность — не что иное, как свободноео владение письменной и устной речью, вместе с литературным языком.

Грамоте нужно учиться всю жизнь. Это одна из причин, которая заставляет грамотных людей постоянно самосовершенствоваться и читать книги для улучшения своих лингвистических навыков.

Текущая статья поможет закрепить, научить и освежить правила написания чужих реплик и высказываний в многогранном русском языке с помощью прямой речи. Прямую речь можно перевести, как подробное высказывание, внедрённое в авторскую речь в лице говорящего или пишущего человека.

Введение

Прямую речь всегда необходимо выделять кавычками, от начала предложение и до конца речи (предложения), кроме случаев начала прямой речи посредине предложения, которая ещё и прерывается авторскими словами вперемешку с косвенной речью или несобственно-прямой речью, что заставляет задуматься о правильности размещения тех или других знаков препинания. На первый взгляд, все очень сложно и запутанно.

Но, если подойти к решению вопроса поэтапно, правила оформления просты и не требуют для изучения много усилий. Главное, научиться различать прямую и косвенную речь, а также авторские слова (слова автора). Теперь, после детального анализа вышеперечисленных составных прямо-речевого предложения, можно приступить к расстановке всех необходимых знаков препинания.

Для того, чтобы все понять, нужно рассмотреть все возможные нюансы в подробностях и примерах.

Отличаясь от косвенной, прямая речь сохраняет индивидуальность вместе со стилистическими особенностями речи того, кто воспроизводит своё высказывание, считаясь с его деликатным язычным очертанием, вводными словами, паузами и повторами. Введение прямой речи происходит без лишних местоимений и союзов. В глагольной форме подчёркивается прямое отношение к лицу(-цам) гласящего, к примеру: «Джон кричал: Победа!». Теперь сравнение с косвенной речью: «Джон кричал — это победа».

Оформление прямой речи (условные обозначения)

Для удобства и лёгкого усвоения самых распространённых случаев использования ПР, нужно создать условные обозначения в тексте, которые помогут все разложить по полочках:

Прямая речь: примеры

Варианты неоднократно встречаемых примеров употребления прямой речи совместно со словами автора. Оформление:

Пример:

Соня с интересом смотрела на стрелку часов и тихо поговаривала: «Тик-так ».

Когда своё начало прямая речь берёт с нового абзаца, в конце слов автора, необходимо поставить двоеточие; если слова автора, которые берут своё начало с нового абзаца выделяют тире вначале (если говорить о диалогах):

Пример:

Соня с интересом смотрела на стрелку часов и тихо поговаривала:

Также следует обратить внимание на то, что точка всегда ставится снаружи кавычек. Восклицательный с восклицательным знаком, запятой, многоточием, ставятся внутри. Если брать во внимание запятую, бывает так, что она расположена, как внутри так и снаружи. Все зависит от структуры предложения(в большинстве случаев снаружи)

Ещё примеры:

Ав: «Прр!» (Джемисон старался объяснить: « Продавать эти акции бессмысленно! » )

Ав: «Прр?» (Джемисон спросил: « Зачем продавать эти акции? » )

Ав: «Прр. » (Джемисон согласился: « Возможно нам удастся сделать это. » )

Прямая речь, вслед за которой идут слова автора. Здесь все просто. Прр берётся в кавычки, внутри могут быть размещены такие знаки: восклицательный, вопросительный или многоточие. В данных наглядных примерах, запятую нужно ставить за пределами кавычек. Перед словами Ав., ставят дефис.

Пример:

«Это будет очень полезно всем нам», — сказала Эйлин.

«Как бы мне хотелось знать, какой из этих дорог шли пилигримы!» — сказала Эйлин.

«Готовы ли вы приступить к своим обязанностям?» — спросила она, окидывая его лукавым и смеющимся взглядом.

В следующем наглядном примере, слова автора размещены посредине прямой речи сплошного предложения. Тогда, после Пр., вначале предложения, которое начинается с заглавной буквы, последуют слова автора с прописной буквы, где их с обеих сторон выделяют — тире с запятой. Предложение не закончилось, таким образом, после слов автора, прямая р-чь должна писаться с маленькой буквы, кавычки закрыть и поставить точку. А теперь наглядный пример:

«Да, так будет лучше, — слабым голосом согласился Джемисон, — закажите для меня номер!».

В четвёртой схеме-тексте в отличие от предыдущей, С.ав., размещены посередине П-речи, обрываются точкой.

В самом начале предложения ставиться пара кавычек, предложение начинаться с заглавной буквы; дальше, начинаясь с маленькой буквы, идут слова автора, перед которой проставляют запятую, здесь, как и в предыдущем варианте авторские слова выделяются тире несмотря на последующие знаки, запятая это или точка между ними. Далее прямая речь берет начало с надстрочных букв.

Правило гласит: слова автора, которые находятся в средине прямой речи, должны быть захваченные тире. В данном примере может быть множество вариаций размещения знаков препинания:

Восклицательный и вопросительный знаки, многоточие не влияют на правописание заглавных и прописных букв уже после слов автора. Они относятся к прямо-речевому контенту, дальше их приоритет никого не касается.

Примеры:

«Привет! — послышался её голос. — Мистер Стэйн приехал».(«Прр, — ав. — Прр»)

«Ах, Саша, Саша! — вскипало в голове у Иры. — Мне никогда не понять твоей ухмылки».(«Прр! — ав. — Прр»)

«Не могу уйти? — засмеялся он. — Ещё посмотрим».(«Прр? — ав. — Прр»)

«Разве здесь так плохо? — чувствуя себя польщенной, улыбнулась Эйлин. — Признаюсь, даже не обратила на это внимание».

Ещё один пример: «Прр, — ав: — Прр» слова автора связывают обе части разделённой прямой речи. Присутствующие в предложении два глагола-сказуемых, имеющих связь, как с первой частью, так и указания на дополнение второй части прямой речи, после слов автора, размещается двоеточие, далее тире, Пр., пишется с большой буквы, дополняя или продолжая тем самым смысл предложения.

Пример того как все должно оформляться:

«Лучшие мои творения ещё не родились в наш мир, — с улыбкой молвила Грейси и добавила: — Все ещё впереди».

В последнем примере, прямая речь, размещается внутри слов ав,.

Последовательность: вначале идут С.авт., с прописной буквы, дальше ставиться двоеточие(контейнер для прямой речи), позже последует прямая р-чь, и она всегда начинается с прописной буквы(после двоеточия); как и в любом прообразе всегда берётся в кавычки, дальше следует знак — запятая (вслед за закрытием кавычек), потом сразу же тире, слова автора пишутся с маленькой буквы. В контейнере кавычек могут находиться вышесказанные знаки препинания.(. )

Пример: Голос индийской культуры твердит: «Мы никогда не рождаемся и никогда не умираем!» — слова неизвестного гуру.

Видео

Разобраться в тонкостях оформления прямой речи в тексте вам поможет этот видеоурок.