Как растянуть связки на ноге

Подготовка преподавателей хатха йоги. Курс

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ: ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОЙ РАСТЯЖКИ

Тем, кто практикует йогу, занимается танцами или восточными единоборствами, вопрос «тянуться, или нет?» обычно в голову не приходит. Хорошая растяжка в ряде случаев просто необходима: она сразу расширяет диапазон возможностей тела и открывает перед вами новые горизонты. Но растяжка полезна и сама по себе, вне зависимости от того, имеет ли она прикладное значение в вашей жизни или нет.

Между прочим, это один из «секретов» той самой вечной молодости (ну или, по крайней мере, долгой), на мечте о которой процветает косметическая и косметологическая индустрия мира. Дело в том, что с возрастом соединительные ткани нашего организма ссыхаются и сокращаются. То есть наши замечательные связки, которые и так не слишком эластичные, постепенно совсем перестают обеспечивать нормальную подвижность.

Без дополнительного внешнего воздействия эти ткани, похожие на тугие резинки в молодости, постепенно превращаются в подобие высохшей губки. Поэтому старческие тела такие хрупкие и ссохшиеся, так легко ломаются и так плохо гнутся и тянутся. Тело к старости словно сжимается, ссыхается, подобно увядающему растению.

Выработку необходимых веществ в прежнем масштабе мы, конечно, не восстановим. Но максимально сохранить эластичность связок вполне можно. А эластичные связки позволяют телу оставаться достаточно гибким и подвижным даже тогда, когда наступает время неизбежных морщин и ворчливой мудрости.

Кроме того, в качестве бонуса: долгое мышечное вытяжение способствует выделению в организм b-эндорфинов, стимулируя центр удовольствия гипоталамуса, принося в том числе чувство радости.

Но… при слове «растяжка» вспоминается мне случай из жизни, рассказанный подругой. Как-то она спросила у своей соратницы по танцевальному коллективу:

— А у тебя разве не болят колени, когда ты садишься на шпагат?

— Колени? Нет, конечно.

— Надо же! А я всегда считала, что люди, которые хорошо тянутся, это просто гиганты воли! Им же приходится терпеть такую боль!

Как ни крути, возможности тела у каждого из нас разные. Кому-то тянуться легко, как дышать. А кому-то приходится месяцами себя раскачивать на полушпагате, чтобы чуть-чуть приблизиться к полу. Природное неравенство – ничего с ним не поделаешь. У меня от природы растяжка оставляет желать лучшего. Поэтому пришлось опробовать довольно много способов и подходов, позволяющих облегчить этот процесс и сделать его минимально похожим на пытку и максимально похожим на удовольствие.

Принципы правильной растяжки

1. Разогретые мышцы тянутся однозначно лучше.

Тянуться на не разогретое, холодное тело достаточно трудно и неприятно. Особенно, если связки жесткие, и растяжка – не ваш конек. Поэтому в идеале стоит сделать хотя бы небольшую разминку, так чтобы разогнать кровь по мышцам, разогреть и размягчить тело. Если дело вечером (я вот, например, люблю тянуться на сон грядущий), то можно разогреть мышцы и более буквальным способом: принять горячий душ или ванну.

Кстати, именно на этом принципе основана Бикрам-йога. Занятия в 40-градусной жаре и повышенной влажности, с одной стороны, дают мощную нагрузку на сердце. С другой – мышцы в такой атмосфере, действительно, тянутся гораздо лучше. Одна моя подруга обнаружила это совершенно случайно. Она два года практиковала йогу и никак не могла сесть в лотос. Впервые ей это удалось сделать в…сауне.

2. Напряжение должно чередоваться с расслаблением.

Когда вы чувствуете боль во время растяжки, это признак того, что ваши связки вот-вот грозят порваться. Или рвутся уже. К слову, пресловутое растяжение – это никакое не «вытяжение», а настоящие микроразрывы. При растяжении часть волокон связки рвется. Но небольшая, поэтому как травму вы это не ощущаете.

Тем не менее, любой разрыв – это стресс для организма. Ничего полезного или эффективного он не принесет. А если вы в вашем старании добьетесь того, что официально называется «разрывом», то не сможете полноценно тренироваться еще долгие месяцы. Боль – всегда сигнал опасности от организма.

Наш организм — неглупое существо, и включать сигнальную лампу просто так, на пустом месте, не будет. Но если не делать никакого усилия и все время находиться в зоне комфорта, развития также не будет. Поэтому надо работать на пределе возможного, но при этом очень внимательно прислушиваться к ощущениям и не переходить этот предел.

Так, короткие болезненные ощущения можно терпеть, если вы работаете в динамике. То есть, например, сгибаете и разгибаете ногу. Правда, здесь тоже не стоит чересчур усердствовать: если нога еще не готова, не надо натягивать свои связки до струнного напряжения. Но если вы уже МОЖЕТЕ ее выпрямить – стоит зафиксировать это положение на несколько секунд. И потом работать в динамическом режиме: выпрямить – отпустить. Постепенно интервалы между сменой положения можно увеличивать.

При долгом статическом положении терпеть боль нельзя. Это как раз чревато теми последствиями, о которых я говорила выше.

3. Не сразу, но регулярно.

Растяжка – одна из тех вещей, которая особенно требует регулярности. И чем чаще вы ее практикуете, тем быстрее будет результат. Здесь как раз применим принцип: лучше меньше, но чаще. Скажем, если вы посвящаете растяжке по часу-два раза в неделю, это будет гораздо менее эффективно, чем если вы тянетесь по 15-20 минут, но ежедневно. Мышцы и связки привыкают постепенно к новой ситуации, и два-три раза в неделю для них слишком редко, чтобы «усвоить» внушаемую информацию.

4. Приятная статика.

Вечером дома выделять отдельное время на тренировку нам обычно лень. Мы и так весь день занимались полезными делами в режиме трудовой дисциплины, и сейчас, в оставшееся до сна время, хочется чего-то приятного и необязательного. Книжку почитать, фильм посмотреть — расслабиться, словом.

Но радость в том, что растяжка как раз позволяет в определенных пропорциях объединять приятное с полезным: ее вполне можно совмещать с просмотром кино, чтением книг и, тем более, прослушиванием музыки. Некоторые виды растяжки максимально эффективны в статике: вы принимаете определенную позу, не слишком напрягающую вас, и находитесь в ней достаточно продолжительное время – от 15 минут и дольше.

Самый просто пример – прямая нога на возвышении. Чтобы растянуть подколенные мышцы и мыщцы задней стороны бедра, самый простой, но вполне эффективный метод – просто класть ногу на возвышение и так стоять. Для начала возвышением может быть обычный подоконник. Потом – стопка книг на подоконнике. Стена – если нога не соскальзывает. Я для этой цели результативно эксплуатирую высокий комод. Чем дольше вы находитесь в этой позе – тем лучше эффект. При этом острого дискомфорта она, как правило, не доставляет.

К статике относятся и различные варианты для «раскрытия» бедер. Например, лежа на животе с вытянутой вбок ногой, или на согнутых ногах с соединенными ступнями. В последней позе, которую одна моя ученица назвала «цыпленком табака», а мы на курсах назвали «перевернутой бабочкой», можно спокойно читать книгу, смотреть кино и заниматься кучей других вещей.

А лежа у стены с раздвинутыми ногами (растяжка на поперечный шпагат) можно с удовольствием слушать музыку. Комфортно и долго, за просмотром фильма, можно находиться в вирасане или гомукасане. Причем можно для начала сидеть на возвышении – чтобы не было болезненных ощущений в бедрах.

5. Растяжение через дыхание и расслабление.

Один из наиболее эффективных известных мне методов растяжки – через расслабление. К сожалению, научить этому методу нельзя. Можно только научиться. Как показывает практика, поднажать на свое тело рычагом воли и заставить его что-то выполнить нам, западным целеустремленным людям, гораздо легче, чем… просто расслабиться.

Очень многие не в состоянии полноценно расслабить тело, даже лежа в самой комфортной позе. А тут им говорят: тянитесь и при этом НЕ НАПРЯГАЙТЕСЬ. А совсем наоборот – РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ. Для офисного поколения с сутулыми плечами и зажатой челюстью это звучит как чистейший образец абсурда. Тем не менее, такое вполне возможно.

Суть в том, что вам нужно принять позу (например, пасшимотанасану или «складку» в другой терминологии) на пределе своего комфорта. Именно так – на пределе, но не превышая его. После этого вы закрываете глаза и начинаете глубоко и мягко дышать, растягивая вдохи и выдохи. Можно представить, как вы дышите теми самыми мышцами, которые в этот момент напрягаются.

Вдох-выдох, и с каждым выдохом расслабляем мышцы все больше и больше. Постепенно тело само начинает идти в нужном направлении — мягко, без травм и болей. И запоминается такой результат телом лучше. Но здесь нельзя торопиться и торопить себя. Малейшая попытка «подтолкнуть» тело сведет на нет все попытки расслабления. Поэтому просто лежим, дышим и расслабляемся. В идеале – под приятную музыку. Удовольствие и результат. Если никуда не спешить, разумеется.

Если трудно расслабиться с ходу, то можно предварительно, прежде чем тянуться, посидеть в какой-нибудь комфортной позе, послушать расслабляющую музыку. То есть создать своему сознанию нужный настрой. И уже потом, сохраняя его, входить в асану с растяжкой. Вот такие принципы. Пользуйтесь на здоровье!

Что такое растяжение связок? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Сапункова С. А., травматолога со стажем в 9 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

В обиходе боль в области суставов, возникшую после падения или неудачного движения, называют «растяжением сухожилий», «растяжением связок», «растяжением мышц», но это не одно и то же.

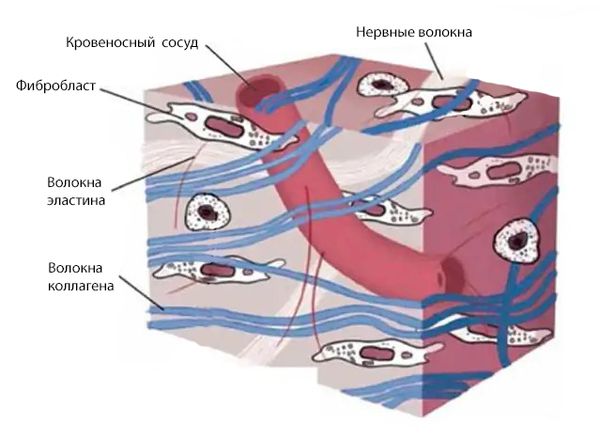

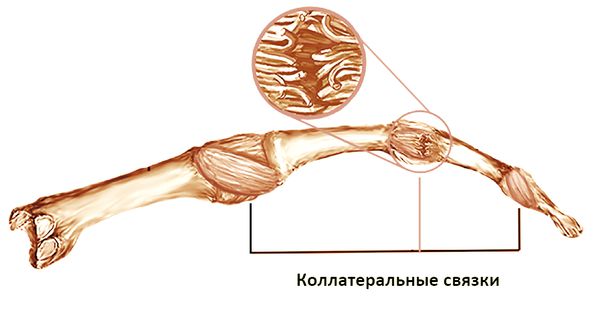

Связки — это структуры из соединительной ткани, которые соединяют кости и стабилизируют сустав независимо от того, бежит человек или лежит. Они содержат много нервных окончаний, позволяющих определить положение сустава, амплитуду движений и т. д.

Сухожилия — это структуры из соединительной ткани, с помощью которых мышцы прикрепляются к костям. Иногда сухожилия выполняют роль активных стабилизаторов суставов, т. е. удерживают кость в суставе во время движений.

Мышцы — это органы, которые состоят из мышечной ткани, способной сокращаться под влиянием нервных импульсов. Сокращаясь и расслабляясь, они играют роль активных стабилизаторов сустава, обеспечивают движение и правильное пространственное расположение костей, образующих сустав.

Причины растяжения связок

Чаще всего растяжение связок происходит, когда человек подворачивает ногу при ходьбе, спотыкается или падает. Кроме того, с подобным повреждением периодически сталкиваются люди, которые активно занимаются спортом. Травмы могут возникнуть при подъёме тяжёлых грузов, резком замахе или броске мяча

Факторы, способствующие растяжению связок:

Эти факторы снижают способность связок выдерживать нагрузки, что повышает риск получить травму.

Симптомы растяжения связок

Растяжение связок проявляется следующими симптомами:

Растяжение связок у детей

У детей связки более эластичны, чем у взрослых, поэтому повреждаются реже. Симптомы у детей и взрослых одинаковы. Причина травмы та же — неудачная нагрузка на конечности.

Патогенез растяжения связок

Также в связках содержатся фибробласты. Их количество может различается даже в разных частях одной связки. Чем больше фибробластов, тем быстрее ткань восстанавливается после травмы.

Связки пронизаны мелкими сосудами и нервными клетками. Они обеспечивают приток крови и питательных веществ, а также иннервацию — связь органов и тканей с центральной нервной системой при помощи нервов.

Повреждение связок и кровеносных сосудов запускает последовательную реакцию, постепенно приводящую к заживлению связок.

Восстановление связок проходит в три стадии:

Воспалительная стадия

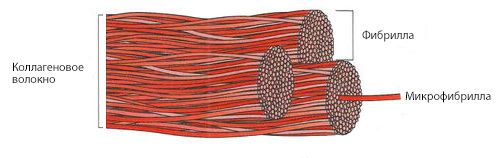

Первая стадия длится 8–10 дней. Сперва образуется гематома и возникает воспалительная реакция, при которой начинает накапливаться белок фибрин. Его сгустки составляют основу тромба, который образуется при свёртывании крови. В течение 2–3 дней после травмы сгусток фибрина заполняется клетками, в том числе фибробластами, вырабатывающими белки. Затем сгусток и погибшие ткани заменяются на мягкий и рыхлый волокнистый матрикс, содержащий содержащий коллаген III типа, много воды и гликозаминогликанов.

Гликозаминогликаны — это углеводы, входящие в состав межклеточного вещества соединительной ткани. Вместе с волокнами коллагена и эластина гликозаминогликаны образуют соединительнотканный матрикс — основное вещество связок.

В течение 3–4 дней сосудистые пучки из окружающей ткани прорастают в повреждённую область и обеспечивают приток крови. Сгусток фибирина, пронизанный сосудами, называется грануляционной тканью. Она заполняет дефект и незначительно распространяется в окружающую ткань. Прочность грануляционной ткани невелика, она легко может разорваться.

Восстановительная стадия

В течение следующих нескольких недель растёт количество фибробластов. Они продолжают вырабатывать клетки фиброзной ткани, содержащей много коллагена III типа. Коллаген в травмированной области синтезируется в 3–4 раза быстрее, чем в неповреждённой ткани. Больше всего коллагена вырабатывается с 4-й по 12-ую неделю после травмы. Постепенно в тканях растёт концентрация коллагена I типа и уменьшается количество воды. Чем больше содержание коллагена, тем прочнее и неэластичнее становится новая ткань.

Стадия ремоделирования

В повреждённой области образуется избыток неэластичной ткани с плохо организованной структурой. Ремоделирование, или перестройка, укрепляет эту ткань — заменяются клетки, удаляется лишний матрикс. Увеличивается концентрация коллагена и диаметр его фибрилл, изменяется соотношение коллагена I и III типа: коллагена I типа становится больше.

Как правило, ткани начинают перестраиваться в первые несколько недель после травмы. В них становится меньше фибробластов, упорядочиваются молекулы коллагена. Через несколько месяцев после травмы структура тканей стабилизируется, предположительно это связано с ответом на нагрузки.

Классификация и стадии развития растяжения связок

Степени повреждения связок:

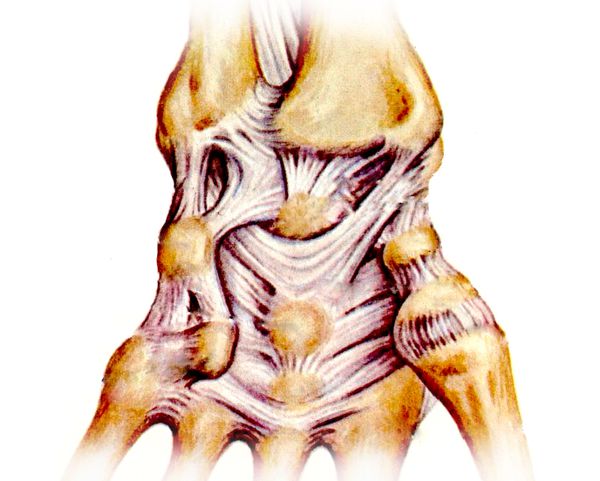

Чаще всего повреждаются связки голеностопного, коленного и лучезапястного сустава, пальцев и кисти.

Растяжение связок голеностопного сустава

Среди повреждений связок коленного сустава наиболее распространена травма связок наружной группы: пяточно-малоберцовой связки, передней и задней таранно-малоберцовой связки.

Эти связки, как правило, повреждаются при вращении стопы внутрь, т. е. при подворачивании ноги. Такая травма сопровождается аномальной подвижностью в суставе.

Как правило, после осмотра проводится рентген голеностопного сустава. При лечении к ноге прикладывают холод, обездвиживают сегмент ноги, снимают с неё нагрузку при помощи костылей или трости, проводят физиотерапевтические процедуры. Обычно ногу фиксируют на три недели, реабилитация длится до 12 недель.

Если связки травмируются повторно, можно говорить о нестабильности голеностопного сустава. Она проявляется ощущением неустойчивости в повреждённом суставе при ходьбе или занятиях спортом. Как правило, в таких случаях показано хирургическое лечение.

Если пациент чувствует, что в голеностопном суставе смещаются кости и возникает аномальная подвижность, то это признак разрыва связки. В таком случае необходимо посетить травматолога-ортопеда, в части случаев потребуется операция.

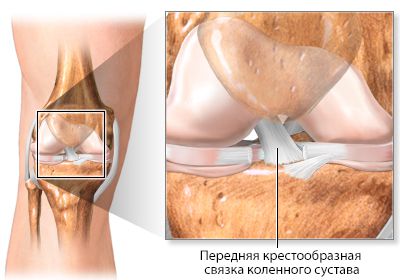

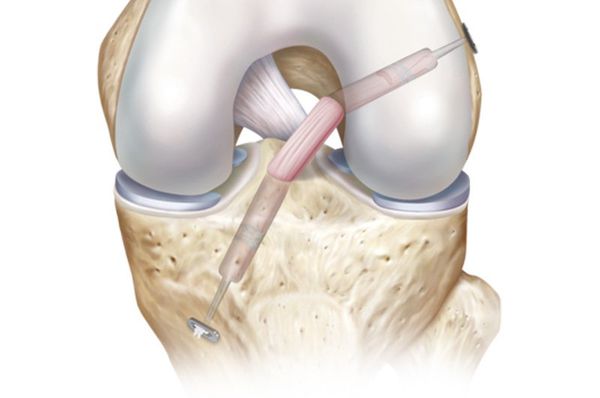

Растяжение связок коленного сустава

Если связка повреждена частично и сустав стабилен, допустимо консервативное лечение. При полном разрыве зачастую требуется замена связки. При лечении учитывается желаемый уровень активности пациента.

Самое распространённое последствие травмы — это нестабильность сустава, из-за чего пациент не может заниматься спортом и резко снижает привычную физическую активность. При консервативном лечении травмы передней крестообразной связки повышается риск разрыва мениска и развития артроза. Операция тоже не полностью защищает от травмы мениска, кроме того возникает риск разрыва восстановленной связки.

Растяжение внутренней и наружной боковых связок успешно лечится консервативными методами. При неэффективности такого лечения коленный сустав стабилизируют хирургически.

Растяжение связок лучезапястного сустава, пальцев и кисти

Растяжение связок лучезапястного сустава — это распространённый тип бытовых и спортивных травм. Как правило, оно возникает при прямом травмирующем действии, например при тяге и выкручивании пальца, тяге и ударе по кисти.

Осложнения растяжения связок

Консервативное лечение ослабляет острые симптомы, но нестабильность сустава может сохраниться. Она проявляется неустойчивостью при ходьбе или занятиях спортом.

Также периодически может возникать синовит, при котором в полости сустава скапливается жидкость. Синовит сопровождается отёком тканей и ощущением распирания в суставе при движениях.

Все эти осложнения вызваны изменениями тканей связки после растяжения. Их не всегда удаётся предотвратить с помощью операции. Хирургическое лечение в большинстве случаев стабилизирует состояние, например после операции на крестообразной связке голень перестаёт уходить вперёд или вбок. Однако все риски осложнений после операции сохраняются и таким пациентам чаще требуется эндопротезирование сустава.

Диагностика растяжения связок

Единого алгоритма диагностики растяжения связок не существует. Наиболее часто применяются рентгенография, ультразвуковое исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томография.

Врачи часто воспринимают растяжение связок как лёгкую травму, поэтому при постановке диагноза не всегда указывают, какая именно связка повреждена. Чаще всего проводится только рентгенография, чтобы исключить сопутствующие повреждения костей.

Рентгенография

Сейчас плёночную рентгенографию всё больше вытесняют цифровые методы. Основное преимущество цифровой рентгенографии — это возможность быстро получить снимки. Изображения можно распечатать на специальном принтере, сохранить и записать на цифровые носители.

Ультразвуковое исследование

УЗИ, ультрасонография и сонография — это разные названия одного и того же метода. Как и рентгенография, УЗИ проводится при первичной диагностике травм опорно-двигательного аппарата.

Ультразвуковое исследование основано на создании аппаратом акустических волн, или ультразвука. Эти волны проходят через ткани организма неравномерно. Достигнув границы двух разных сред, например жировой ткани и мышцы, волны частично проходят сквозь ткани, а частично рассеиваются. Изображение тканей создаётся на основе отражённых волн.

Точность УЗИ довольно низкая. Она зависит как от аппарата, так и от врача-диагноста: многие параметры нужно настраивать вручную. Кроме того, у метода есть физические ограничения, связанные с глубиной проникновения звуковых волн в ткани: при большой глубине качество визуализации снижается. Также при проведении УЗИ ограничена площадь контакта датчика с поверхностью тела, из-за чего картина повреждения получается неполной.

Компьютерная томография

При проведении компьютерной томографии (КТ) рентгеновские лучи с разной интенсивностью проходят через различные типы тканей. Костная ткань очень плотная, поэтому хорошо поглощает эти лучи и на снимках отчётливо видна её структура. Мягкие ткани на КТ-снимках визуализируются хуже, поэтому при подозрении на их повреждение травматологи-ортопеды редко применяют этот метод.

К плюсам КТ относится скорость диагностики, что особенно важно при обследовании детей — им не приходится долго лежать неподвижно, как при проведении МРТ. Кроме того, КТ позволяет оценить результаты операции, в том числе после травм связок и сухожилий.

Магнитно-резонансная томография

МРТ играет важную роль при визуализации спортивных травм и других повреждений опорно-двигательного аппарата. В отличии от КТ, при проведении МРТ не используются рентгеновские лучи, т. е. нет лучевой нагрузки.

Магнитно-резонансная томография позволяет получить наиболее контрастные изображения мягких тканей, поэтому с её помощью можно оценить повреждения мышц, сухожилий, связок, хрящей и костного мозга. Снимки можно сделать в любой плоскости, что позволяет адаптировать метод к каждой конкретной патологии.

Минусы МРТ — это относительная дороговизна, риск развития приступа клаустрофобии и необходимость длительно находится в неподвижном положении (30 минут и более).

Обычно рекомендуется начинать с самых доступных методов: рентгенографии и УЗИ.

Лечение растяжения связок

Первая помощь при растяжении связок:

1. Обеспечить покой и зафиксировать руку или ногу с помощью эластичного бинта или ортеза. Фиксация позволяет уменьшить боль при движениях. При незначительных травмах эластичный бинт накладывают на 7–10 суток. При сильных повреждениях, близких к полному разрыву связки, может потребоваться длительная фиксация (более месяца). В таком случае реабилитацию и лечебную физкультуру начинают проводить до снятия ортеза.

3. Приподнять конечность, чтобы уменьшить отёк мягких тканей.

4. Ослабить боль можно с помощью обезболивающих нестероидных противовоспалительных препаратов. С такой же целью в дальнейшем применяются физиотерапевтические процедуры.

5. Снять нагрузку с травмированной руки или ноги. Для этого могут потребоваться трость или костыли. Срок их применения зависит от локализации травмы, может быть более месяца.

Как правило, лёгкое повреждение связок не приводит к серьёзным последствиям. Пациент может лечиться дома, но только после консультации с доктором.

Лечебная физкультура

Физические нагрузки разрешены после того, как восстановятся связки. Различным группам связок для этого требуется разное время: от трёх недель до нескольких месяцев. Если необходимо улучшить сухожильно-мышечную чувствительность и баланс, рекомендуется заниматься лечебной физкультурой со специалистом. Физические нагрузки после заживления связок не вредны, а, наоборот, полезны — они помогают укрепить связки.

Лечение плазмой, обогащённой тромбоцитами

Хирургическое лечение

Если пациент продолжает жаловаться на аномальную подвижность, боли или иной дискомфорт при движении, то рекомендуется оперативное лечение. Операции разделяются на два типа: анатомическая реконструкция связки (например, реконструкция передней крестообразной связки) и стабилизирующие вмешательства (например, восстановление передней таранно-малоберцовой связки). Операции помогают восстановить функции сустава.

Прогноз. Профилактика

Успех лечения и сроки восстановления зависят от степени повреждения связок.

Предупредить такие травмы довольно сложно: их риск зависит от предшествующих повреждений, времени мышечного отклика и прочих свойств организма.

Растяжения связок и сухожилий чаще всего связаны с недостаточным их «разогревом» перед тренировкой, чрезмерными нагрузками, резкими движениями или их непривычно большой амплитудой.

Планирование нагрузки и соблюдение режима тренировок существенно снижает риск травмы. Тренировки должны быть регулярными, необходимо тщательно продумывать их продолжительность, интенсивность и придерживаться этого плана.

Каждую тренировку рекомендуется начинать с разминки, в ходе которой «разогреваются» мышцы, связки и сухожилия.

В конце тренировки нужно выполнить несколько упражнений для «заминки», чаще всего на растяжку. Эти упражнения позволяют вернуть подвижность и увеличить амплитуду движений в «забитых» мышцах, т. е. снимают гипертонус мышц.

Правильный выбор одежды, обуви и экипировки поможет избежать дискомфорта и травмы во время тренировок:

Меры профилактики для людей, которые не занимаются спортом: носить удобную обувь, избегать скользких поверхностей, например посыпать дорожки песком в холодное время года.