Как рассчитывается показатель заболеваемости

Глава 2. Здоровье населения

2.1. Критерии оценки здоровья населения

2.1.3. Расчёт показателей заболеваемости

2.1.3.1. Расчёт показателей заболеваемости взрослого населения

Показатели заболеваемости, включённые в таблицу 2.2 и относящиеся к группе основных, рассчитывают на основании первичных данных. Также рассчитывают некоторые другие дополнительные показатели. Иногда для выявления причин заболеваемости в исследуемом регионе и подтверждения связи между заболеваниями и неблагополучием экологической обстановки могут быть проведены дополнительные исследования, при которых изучают специфические заболевания, этиологически связанные с характером загрязнения территории: генетические нарушения, а именно увеличение частоты генетических нарушений в клетках человека (хромосомные аберрации, разрывы ДНК и др.); содержание в биосубстратах человека (кровь, моча, волосы, зубы, слюна, плацента, женское молоко и др.) токсичных химических веществ, превышающее допустимые биологические уровни; изменение иммунного статуса: увеличение числа людей с выраженными сдвигами в иммунограмме по морфологическим и гуморальным показателям.

Показатели могут быть рассчитаны как в отношении числа лиц (учитывается число лиц, например, впервые обратившихся в лечебное учреждение, пострадавших, умерших и т.п.), так и в отношении числа случаев (учитывается число случаев обращения в лечебное учреждение) (Антоненко Т.Н. и др., 1997; Здоровье населения …, 1999).

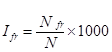

1. Первичная заболеваемость (см. табл. 2.1), т.е. частота вновь выявленных заболеваний, представляет собой впервые в жизни диагностированные заболевания в течение определённого периода, например, в течение одного года. Первичная заболеваемость Ifr определяется как отношение числа впервые зарегистрированных больных Nfr или числа впервые выявленных болезней к средней численности населения N на 1000 человек (ф.2.1):

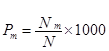

2. По этой же формуле рассчитывается распространённость Pm других видов заболеваний Nm таких как: болезненность, общая заболеваемость, частота всех болезней. При этом учитывают все заболевания (острые, хронические, новые и зарегистрированные ранее) населения за определённый период, например, за год (ф.2.2):

Общая заболеваемость – совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, впервые выявленных в данном году и зарегистрированных в предыдущие годы, по поводу которых больные вновь обратились в данном году, на 1000 человек населения.

Общая накопленная заболеваемость – число заболеваний, зарегистрированных в течение последнего года, дополненное случаями хронических заболеваний, зарегистрированных в предыдущие 2 года и по поводу которых не было обращения в данном году на 1 000 человек населения.

Точно так же рассчитывается патологическая поражённость или частота заболеваний, выявленных при осмотре. Сюда относят те заболевания, которые зарегистрированы у населения на определённую дату (контингент больных на определённую дату).

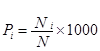

3. При расчёте показателя Pi заболеваемости определённой i—той нозологической формы в числителе учитываются только лица Ni больные данным заболеванием (ф.2.3):

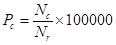

4. Заболеваемость Pc злокачественными новообразованиями Nc (см. табл. 2.2) рассчитывается на 100 000 населения относительно общего населения территории, в том числе детей в возрасте 0 – 14 лет (п. 1.3.1 табл. 2.2) на 100 000 детей относительно количества детей указанного возраста рассчитывается по формуле (2.4):

По этой же формуле рассчитывается распространённость злокачественных новообразований (среди мужчин, женщин), однако при этом в числителе учитывается число больных раковыми заболеваниями (мужчин женщин), а в знаменателе соответственно численность мужского, женского населения.

По этой же формуле рассчитываются показатели заболевания органов дыхания (см. п. 1.5 табл. 2.2) такие как: бронхит и эмфизема (п. 1.5.1), бронхиальная астма (п. 1.5.2).

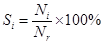

5. Структура Si распространённости заболеваний определяет долю (процент) больных конкретной нозологической формой в общем числе зарегистрированных больных. Она определяется как отношение числа Ni зарегистрированных больных i-той нозологической формой к числу зарегистрированных больных Nr (ф.2.5):

2.1.3.2. Расчёт показателей заболеваемости детского населения

Анализ заболеваемости детского населения осуществляется по материалам диспансерного учёта хронических больных в возрасте 0 – 14 лет. Также как и для взрослого населения, показатели для детей могут рассчитываться в лицах при учёте данных о числе Nmch зарегистрированных больных детей и в случаях при учёте данных о числе зарегистрированных случаев заболевания среди детей.

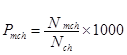

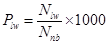

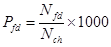

1. Распространённость Pmch заболеваний среди детей (в лицах) рассчитывают на

1 000 детей как отношение числа Nmch зарегистрированных больных детей к численности Nch детского населения по формуле (2.6):

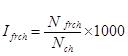

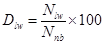

2. Распространённость Ifrch заболеваний среди детей с диагнозом Nch установленным впервые (ф. 2.7):

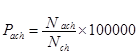

3. В число показателей II этапа ведения социально-гигиенического мониторинга (табл. 2.2) включена заболеваемость Pach (п. 1.4) врождёнными аномалиями (пороками, отклонениями) Nach развития детей (до 14 лет включительно), которая рассчитывается на 100000 детей в возрасте до 14 лет (ф.2.8):

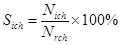

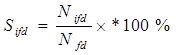

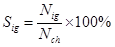

4. Структура Sich распространённости детских заболеваний определяет долю больных конкретной нозологической формой в общем числе зарегистрированных больных детей. Она определяется как отношение числа Nich зарегистрированных больных детей i-той нозологической формой к числу Nrch зарегистрированных больных детей (ф. 2.9):

2.1.3.3. Расчёт показателей осложнений беременности, родов и послеродового периода

К медико-гигиеническим показателям, характеризующим репродуктивную функцию женщин, относят увеличение частоты врождённых пороков развития новорожденного и спонтанных выкидышей, распространённость токсикозов второй половины беременности, распространённость заболеваний, не зависящих от беременности и родов (экстрагенитальные) и др.

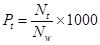

1. Распространённость Pt токсикозов второй половины беременности определяется как отношение числа Nt женщин с поздним токсикозом беременности к числу Nw женщин, завершивших беременность во второй половине, на 1 000 женщин (ф. 2.10):

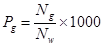

2. Распространённость Pg заболеваний, не зависящих от беременности и родов (экстрагенитальные), определяется как отношение числа Ng женщин с заболеваниями, независящими от беременности и родов, к числу Nw женщин, завершивших беременность во второй половине (ф. 2.11):

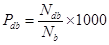

3. Распространённость Pdb осложнений родов и послеродового периода по разным причинам определяется как отношение числа Ndb родов, осложнённых по i—той причине, к общему числу принятых родов Nb (ф.2.12):

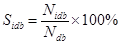

4. Структура Sidb распространённости осложнений родов и послеродового периода по i-той причине определяется как отношение числа Nidb родов, осложнённых по i—той причине, к общему числу осложненных родов Ndb (ф.2.13):

2.1.3.4. Расчёт показателей перинатальной патологии

Одним из наиболее важных показателей степени опасности проживания на экологически неблагополучных территориях является состояние репродуктивной функции женщин и связанной с нею перинатальной патологии. Перинатальная патология включает три основные группы аномалий: малый вес новорождённых, недоношенность и врождённые пороки развития.

1. Одним из наиболее важных показателей перинатальной патологии является количество маловесных детей, к которым относят новорождённых с массой тела менее

2 500 г (п. 1.2 табл. 2.2). На практике используют либо распространённость рождения маловесных новорожденных, либо долю от общего числа родившихся в процентах

Распространённость Plw рождения маловесных детей определяют как отношение числа Nlw, родившихся маловесных детей, к числу новорождённых Nnb (ф. 2.14):

Доля Dlw новорождённых с массой тела менее 2500 г (см. п. 1.2 табл. 2.2) определяется по формуле (2.15):

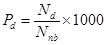

2. Распространённость Pd заболеваний у новорождённых определяют как отношение числа Nd детей, родившихся больными и заболевшими, к числу новорождённых Nnb (ф. 2.16):

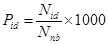

3. Распространённость Pid заболеваний у новорождённых по отдельным нозологическим формам определяют как отношение числа Nid детей, родившихся больными по i-той нозологической форме, к числу Nnb новорождённых (ф.2.17):

4. Структуру Sinb распределения новорождённых больных по отдельным нозологическим формам определяют как отношение числа Nid детей, родившихся больными и заболевшими i-той нозологической формой к числу Nd детей, родившихся больными и заболевшими (ф. 2.18):

В качестве дополнительных показателей изучают: осложнение течения и исходов беременности (суммарное число случаев на 1 000 беременных); осложнение родов (суммарное число случаев на 1 000 беременных); неудовлетворительное состояние доношенных новорождённых; изменение массы тела, роста, окружности головы у новорождённых; изменение соотношения полов – отклонение от аналогичных показателей на контрольных территориях.

2.1.3.5. Расчёт показателей физического развития

По физическому развитию изучают информацию, характеризующую здоровье детей, подростков и взрослых.

Под физическим развитием человека понимают комплекс функционально-морфологических свойств организма, который в итоге определяет запас его физических сил.

Особенно большое значение показатели физического развития имеют для оценки здоровья тех групп населения, заболеваемость и инвалидизация которых сравнительно незначительны: дети старше 1 года, рабочие определённых профессий со строгим профессиональным отбором. Роль физического развития в области профилактики определяется также тем, что его состояние в значительной степени управляемо – средствами регулирования питания, режима труда и отдыха, двигательного режима, отказа от вредных привычек и т.д.

Физическое развитие детей оценивают по изменению доли детей с отклонениями физического развития при их оценке по региональному стандарту 7 – 10 летней давности. Психическое развитие детей оценивают по доле детей с отклонениями психического развития.

Для характеристики здоровья населения могут иметь значение и другие показатели «качества» жизни или здоровья здоровых: умственное развитие, умственная и физическая работоспособность и др.

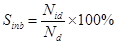

1. Распространённость Pfd функциональных изменений в состоянии здоровья детей определяют как отношение числа Nfd детей с функциональными изменениями к числу Nch обследованных детей (ф. 2.19):

2. Структура Sifd (доля в %) распространённости отдельных видов функциональных изменений у детей рассчитывается как отношение числа Nifd детей с i—тым видом функциональных изменений к числу Nfd детей с функциональными изменениями

(ф. 2.20):

3. Структура Sig (доля в %) распределения детей по группам здоровья определяется как отношение числа Nig детей, относящихся к i—той группе здоровья, к числу Nch обследованных детей (ф. 2.21):

Глава 2. Здоровье населения

2.1. Критерии оценки здоровья населения

2.1.2. Показатели заболеваемости

Заболеваемость включает инфекционную и неинфекционную. Неинфекционная заболеваемость включает болезни различных органов и систем. К заболеваемости относится также репродуктивная функция популяции и инвалидность.

Заболеваемость – заболевание с впервые установленным диагнозом (в текущем или анализируемом году) в расчете на 1 000, 10 000 или 100 000 населения.

Распространённость – все случаи заболеваний населения независимо от времени регистрации, так называемая «общая заболеваемость» по статистическим отчётным формам, рассчитанная также на 1 000, 10 000 или 100 000 населения.

Экологически обусловленные болезни– болезни и патологические состояния, развившиеся среди населения конкретной территории под воздействием на людей вредных факторов среды обитания в виде «неспецифической» и «специфической» патологии.

Индикаторные экологически обусловленные болезни – заболевания соматического и другого характера среди населения конкретной территории, частота которых за определенный период времени достоверно выше предшествующего за 5 – 10 лет наблюдений, а причина роста их предположительно может быть отнесена к действию известных местных (региональных) вредных факторов среды обитания.

Специфическое экологически обусловленное заболевание – наблюдаемое среди населения конкретной территории заболевание, связанное с воздействием вредного фактора среды обитания (химического вещества, физического фактора) и проявляющееся характерными для действия этого причинного фактора симптомами и синдромами.

Заболеваемость населения одна из важнейших характеристик общественного здоровья. Для её оценки используются коэффициенты, рассчитанные как отношение числа заболеваний к численности групп населения, в которых они выявлены за определённый период времени и пересчитанные на стандарт (100, 1 000, 10 000, 100 000 человек). Эти коэффициенты отражают вероятность (риск) появления того или иного заболевания в изучаемой группе населения (Киселев А.В., 2001). Основные показатели заболеваемости представлены в табл. 2.1.

Говоря о заболеваемости, имеют в виду, обычно, только новые случаи заболеваний (первичная заболеваемость). Если необходимо составить представление, как о новых случаях заболеваний, так и об уже имевшихся ранее, то рассчитывается показатель болезненности.

Следовательно, заболеваемость является динамичным, а болезненность – статичным показателем. Заболеваемость может заметно отличаться от болезненности при хронических заболеваниях, однако при непродолжительных заболеваниях это различие незначительно.

При выявлении причинных связей наиболее подходящими считают коэффициенты заболеваемости. Этиологические факторы проявляются, прежде всего, через развитие заболевания, поэтому, чем чувствительнее и динамичнее показатели, тем они полезнее при исследовании причинных связей.

Основной термин (синонимы)

Термин, рекомендованный ВОЗ

Впервые в жизни диагностированные заболевания в течение определённого периода (год)

Первичная заболеваемость (заболеваемость, частота вновь выявленных заболеваний)

(Число впервые выявленных болезней*

1 000) /(Средняя численность населения)

Все заболевания населения, имевшие место за определённый период (год) (острые, хронические, новые и известные ранее)

Распространённость (болезненность, общая заболеваемость, частота всех болезней)

(Число всех болезней*

1 000) (Средняя численность населения)

Заболевания, которые зарегистрированы у населения на определённую дату (момент)

Патологическая поражённость (частота заболеваний, выявленных при осмотре – контингент больных на определённую дату)

Способ вычисления тот же, применительно к соответствующей группе населения

Для установления влияния среды обитания на здоровье коэффициенты заболеваемости должны рассчитываться применительно к конкретным группам населения, чтобы затем можно было определить наличие или отсутствие причинно-следственных связей между воздействием конкретных факторов среды обитания на соответствующую группу населения.

Следует отметить, что полнота и достоверность данных о заболеваемости существенно зависят от метода изучения заболеваемости. При изучении заболеваемости обособленно изучают инвалидность.

Инвалидность – это стойкая (длительная) потеря или значительное ограничение трудоспособности (инвалид). Инвалидность наряду с заболеваемостью относят к медицинским показателям здоровья населения. Чаще всего причиной инвалидности является заболевание, которое, несмотря на лечение, приобретает устойчивый характер, а функция того или иного органа не восстанавливается.

Анализ состояния здоровья населения является одной из основных задач санитарно-эпидемиологической службы.

В последние десятилетия во всех экономически развитых странах происходит изменение картины заболеваемости, которое заключается в изменении соотношения между инфекционными и неинфекционными заболеваниями в пользу последних. Поэтому еще в 1981 году Министерство здравоохранения СССР совместно с Госкомгидромет СССР приказом от 11.08 1981 № 653/156 обязало санэпидстанции ряда городов Советского Союза приступить к сбору и анализу данных об изменениях в состоянии здоровья населения, связанных с загрязнением окружающей среды. Эта работа осуществлялась в соответствии с утвержденными МЗ СССР, ЦСУ СССР и Госкомгидрометом СССР «Временными методическими указаниями по вопросам сбора, обработки и порядка представления данных об изменениях здоровья населения, связанных с загрязнением окружающей среды».

В 1985 году были введены методические рекомендации «Изучение показателей здоровья населения в связи с загрязнением окружающей среды» (Здоровье населения…, 1999). В таблице 2.2 приведён временный перечень показателей социально-гигиенического мониторинга (Здоровье населения…, 2001), действующий в настоящее время. Данный перечень введен в действие 27 августа 1999 приказом № 334 Министра здравоохранения РФ «Об организации работ по II этапу социально-гигиенического мониторинга».

Показатели, включённые во временный перечень, не могут дать полную картину состояния здоровья населения в связи с тем или иным загрязнением окружающей среды в изучаемом регионе, городе или другом населённом пункте.

Заболеваемость населения выявляется (Антоненко Т.Н. и др., 1997):

– по всей совокупности болезней и по отдельным группам и классам;

– по отдельным территориям и по отдельным объектам;

– по терапевтическим участкам;

– применительно к отдельным группам населения (взрослые, дети, подростки, мужчины, женщины и др.);

– с учётом длительности проживания в данном регионе.

Для получения достоверных данных о состоянии здоровья численность каждой из наблюдаемых групп должна охватывать не менее 25 тысяч человек, что примерно соответствует количеству населения, обслуживаемого одним лечебно-профилактическим учреждением.

Временный перечень показателей II этапа ведения

Показатели, характеризующие заболеваемость

При анализе заболеваемости инфекционными болезнями используются следующие основные показатели:

1. Заболеваемость (инцидентность) — характеризует частоту заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом в определенном году. Показатель заболеваемости рассчитывается по формуле: Число заболевших X 100 000/Средняя численность населения

В некоторых случаях заболеваемость может быть также исчислена на 100, на 1000, на 10000 населения за год.

Показатель заболеваемости может быть исчислен не на все население, а на отдельные его группы (дети от 0 до 14 лет, мужчины, рабочие и т.д.), не за год, а за отдельные периоды года. Официально принятый показатель заболеваемости высчитывается за год на 100 000 населения обоего пола и всех возрастов, проживающего на территории, где зарегистрированы случаи заболевания. При относительной стабильности населения среднюю его численность за год исчисляют, складывая цифру на 1 января изучаемого года и на 1 января следующего за ним года, разделив сумму на 2. Если же численность населения значительно меняется в течение месяцев, то для получения средней численности суммируют число людей на начало каждого месяца, начиная с 1 января изучаемого года и кончая 1 января следующего года, затем всю сумму делят на 13.

Можно также исчислить средний показатель заболеваемости за ряд лет. Для этой цели складывают число случаев, например за 5 лет, и делят на среднюю численность населения за указанный период, умноженную на 5. Результат умножают на 100 000. Точно так же поступают при желании вычислить заболеваемость за месяц, квартал, полугодие.

2. Смертность. Показатель смертности вычисляют точно также, как показатель заболеваемости:

Число умерших X 100 000/Средняя численность населения

Можно исчислить, таким образом, общую смертность, смертность от всех инфекционных болезней, смертность от отдельной инфекционной болезни.

3. Летальность. Показатель летальности характеризует тяжесть данной болезни, ее смертельность и эффективность лечения. Показатель летальности выражается в процентах и вычисляется по формуле:

Число умерших от данной болезни X 100 / Число заболевших данной болезнью

Несмотря на то, что показатель летальности выражается в процентах, он относится к интенсивным показателям.

Другие интенсивные показатели. Кроме основных трех показателей (заболеваемости, смертности, летальности), при анализе материалов применяются и другие, характеризующие отдельные проявления эпидемического процесса.

8. Показатели сезонности — отражают сезонные проявления эпидемического процесса и позволяют оценить вклад в формирование заболеваемости круглогодичных и сезонных факторов.

Индекс сезонности начисляется по формуле:

Число заболеваний, обусловленных сезонными факторами/Число заболеваний, обусловленных круглогодичными факторами

Коэффициент сезонности исчисляется по формуле:

Число заболеваний, обусловленных сезонными факторами/Общее число заболеваний данной болезнью за год

9. Показатель очаговости — характеризует заразительность инфекционной болезни\» и \»качество противоэпидемических мероприятий.

Наиболее простой метод вычисления этого показателя следующий: делят _все случаи, зарегистрированные в очагах данной болезни (например, за год), на число очагов.

10. Показатель госпитализации — характеризует охват стационарной помощью и степень изоляции заразных больных. Выражается в процентах и вычисляется по формуле:

Число госпитализированных больных X 100/Число заболевших

11. Для количественной оценки эпидемиологической эффективности иммунопрофилактики рассчитываются следующие показатели:

Индекс эффективности иммунопрофилактики (К), показывающий во сколько раз заболеваемость иммунизированных (А) ниже заболеваемости неиммунизированных (В):

к = В/A Коэффициент эффективности иммунопрофилактики (Е), показывающий на сколько процентов заболеваемость привитых (А) ниже заболеваемости непривитых (В):

Коэффициент иммунологической эффективности отражает долю лиц, давших положительные серологические реакции после проведения прививок. Для определения иммунологической эффективности препарата в опытной и контрольной группах населения проводят серологические или аллергологические исследования. Оценку иммунологической эффективности прививок осуществляют с использованием формул:

Е =(а * 100)/A

Е — коэффициент иммунологической эффективности; а — число привитых в опытной группе, давших иммунологические реакции;

в — то же в непривитой группе или привитой \»плацебо\»; А — число привитых вакциной; В — число непривитых или привитых \»плацебо\». Если нет контрольной группы, то применяют только первую формулу.

Заключительным этапом эпидемиолого-диагностической работы является обоснование эпидемиологического диагноза.