Как рассчитать эффективную температуру

Эффективная температура

Калькулятор рассчитывает эффективную температуру — температуру, которую ощущает человек при заданной скорости ветра и влажности воздуха. Для расчета используется формула Австралийского бюро метеорологии

Калькулятор Ветро-холодовый индекс может дать представление о том, как холодно может быть на ветру. Но есть еще одна формула, которая может показать комфортность температурных и климатических условий для человека, это формула эффективной температуры (или кажущейся — я не очень уверен, как правильно перевести термин apparent temperature). Это тепловой индекс, изобретенный австралийским ученым Робертом Стедманом (Robert Steadman), который опубликовал свою работу по эффективной температуре в 1984 году. В формуле учитываются четыре фактора окружающей среды: ветер, температура, влажность воздуха и излучение солнца.

Формула эффективной температуры:

где

Ta = температура сухой колбы (°C)

e = давление водяного пара (hPa) [влажность]

ws = Скорость метра (m/s) на высоте 10 метров (стандартная высота анемометра)

Q = Излучение, поглощаемое единицей площади поверхности (W/m2)

E рассчитывается следующим образом:

где

rh = относительная влажность воздуха [%]

Температура и влажность по большей части зависят от региона и сезона, тогда как скорость ветра и излучение солнца являются микроклиматическими факторами и зависят от местных условий. Посколько обычному человеку, думаю, довольно трудно измерить или оценить уровень излучения, то калькулятор на использует выражение для излучения, таким образом расчет идет для пребывания в тени. Также калькулятор строит график зависимости эффективной температуры от влажности. Как видим, чем больше влажность, тем выше кажущаяся температура, поэтому в джунглях, где высокая влажность, хуже переносится жара.

Научная электронная библиотека

Угаров Гавриил Спиридонович,

2.1. Сумма эффективных температур

Как нами было установлено, активная жизнедеятельность живых организмов начинается при переходе температуры среды обитания через биологический нуль или ноль Угарова (°U) – +4 °С по шкале Цельсия, который располагается на границе между теплом и холодом.

Для осуществления генетической программы развития пойкилотермным организмам необходимо получить извне определенное количество тепла. Это тепло измеряется суммой эффективных температур.

Под эффективной температурой понимают разницу между температурой среды и температурным порогом развития организмов [150, 279].

Для каждого вида она имеет верхние пределы, так как слишком высокие температуры уже не стимулируют, а тормозят развитие.

Считается, что и порог развития, и сумма эффективных температур для каждого вида свои. Они зависят от исторической приспособленности к условиям жизни. Пороговой среднесуточной температурой для начала вегетации большинства видов растений умеренной зоны и сельскохозяйственных культур считается +5 °С, тепличных растений – 10 °С, теплолюбивых – 15 °С, личинок большинства животных – 0°С.

Сумму эффективных температур рассчитывают по формуле:

где X – сумма эффективных температур; T – температура окружающей среды, С – температура порога развития и t – число часов или дней с температурой, превышающей порог развития.

Расчеты эффективных температур необходимы в практике сельского и лесного хозяйства, при борьбе с вредителями, интродукции новых видов и т. п. Они дают первую, приближенную основу для составления прогнозов появления вредителей, целесообразности интродукции инорайонных видов растений на новое место заселения и т. д. [32, 49, 278].

За нижний предел развития зерновых, плодово-ягодных и других культур умеренной зоны обычно принимают 5 °С [152]. Например, от возобновления вегетации до зацветания яблони требуется 185 ± 10 °С эффективных температур выше 5 °С, от выхода в трубку до колошения среднеспелых сортов яровой пшеницы – 330 °С [231]. Такой подсчет суммы эффективных температур является вполне оправданным, так как основан на данных долголетних наблюдений не одного поколения специалистов и практиков сельского хозяйства. К сожалению, приходится констатировать, что в данном случае практика идет впереди теории. Дело в том, что общепринятая температура начала подсчета суммы эффективных температур именно с +5 °С, а не с какой-либо другой температуры, до настоящего времени теоретически не обосновано.

Сформулированное нами определение биологического нуля позволяет сейчас вести подсчет суммы эффективных температур не с 5 °С, как это делалось раньше, а с +4 °С, то есть с биологического нуля. По новому методу подсчета сумма эффективных температур рассчитывают по формуле:

где X – сумма эффективных температур; T – температура окружающей среды; 4 – константа, равная биологическому нулю и t – число часов или дней с температурой, превышающей порог развития.

Такой подсчет имеет под собой научно обоснованную теоретическую базу, что имеет принципиальное значение.

В связи с научным подходом к этому вопросу, в агрометеорологии следовало бы ввести коррективы в таблице сводки погоды. Так, в частности, в пунктах, где отмечается переход средней суточной температуры через 5 °С, а также – продолжительность периода (дни) с температурой выше 5 °С, переписать по-новому, а именно: переход средней суточной температуры через биологический нуль (4 °С), продолжительность периода (дни) с температурой выше биологического нуля (4 °С) и т. д.

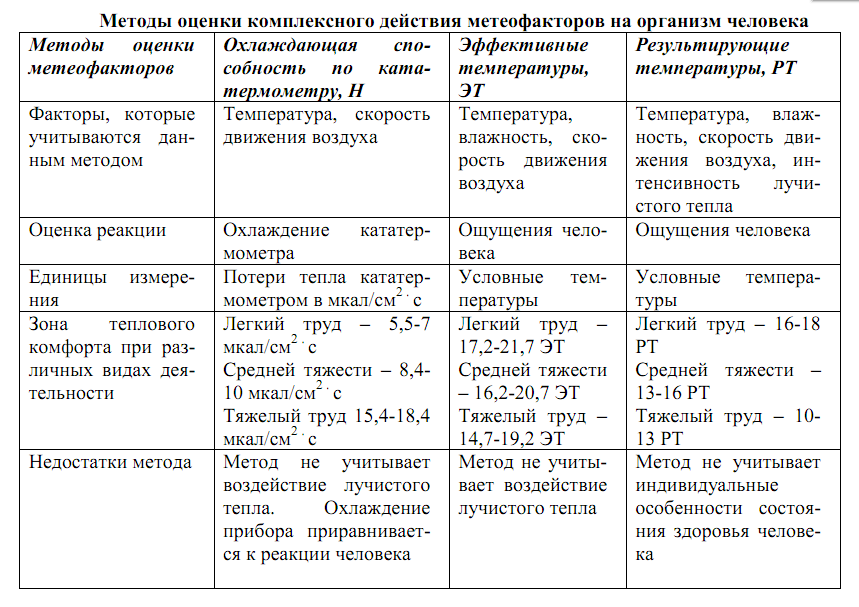

Методика определения эффективной температуры

Для определения эффективной температуры применяют специальные таблицы: одна из них – нормальная шкала – для обычно одетых людей при выполнении легкой работы, другая – основная шкала –для полуобнажённых людей. В таблицах приведены искомые градусы эффективной температуры, которые находят по величинам температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха (м/мин), которые определяют в момент исследования.

Кроме того, возможно определение ЭТ по специальным номограммам. Номограмма состоит из двух вертикальных шкал, показывающих температуру сухого и влажного термометра и расположенных между ними кривых скоростей движения воздуха и поперечной шкалы эффективных температур. Определив с помощью психрометра температуру сухого и влажного термометра и с помощью кататермометра или анемометра скорость движения воздуха, соединяют линейкой обе температурные точки и в месте пересечения проведенной прямой линии с кривой линией, показывающей скорость движения воздуха, находят на проходящей в этом пункте поперечной шкале номограммы искомую эффективную температуру. Для оценки полученных данных используют величины, характеризующие так называемую зону комфорта (17,2-21,7°ЭТ) и линию комфорта (18,1-18,9). На основании их дается заключение о микроклимате помещений (комфорт, тепловой дискомфорт, холодовой дискомфорт) и рекомендации по его оптимизации.

Приложение 3Методика определения результирующей температуры

Для определения результирующей температуры используется номограмма, которая имеет шкалы температуры и скорости движения воздуха, радиационной температуры и абсолютной влажности воздуха:

– на сетке в левой части графика отмечают точку в месте пересечения показателей температуры воздуха и скорости движения воздуха – первая точка;

– на шкале радиационной температуры отмечают точку, соответствующую показателю шарового термометра – вторая точка;

– первую и вторуюточки соединяют прямой. В месте пересечения прямой с вертикальной линией А находят точку «сухой РТ» – третья точка;

– на правой вертикальной линии отмечают четвертую точку по найденному предварительно значению абсолютной влажности;

– соединяют третью и четвертую точки;

– по точке пересечения полученной прямой с номограммой на линии, соответствующей скорости движения воздуха (м/сек), находят результирующую температуру, являющуюся результатом учета совместного действия температуры, влажности, подвижности воздуха и лучистого тепла.

ВАЖНО.

При положительных температурах

Эффективная температура (ЭТ) или эквивалентно–эффективная температура (ЭЭТ) –это условный показатель, основанный на сравнении теплоощущения людей при данных условиях микроклимата с их теплоощущением в условиях неподвижного, полностью насыщенного водяными парами воздуха при определенной температуре. В качестве примера в таблице 16 приводятся сочетания микроклиматических условий, при которых теплоощущения будут субъективно идентичны.

Различные сочетания температуры, влажности и подвижности воздуха,

соответствующие эффективной температуре 18,8°

| Температура воздуха, °С | Относительная влажность, % | Подвижность воздуха, м/с |

| 18,8 | ||

| 22,3 | 0,5 | |

| 27,0 | 3,5 |

Приведенный в таблице 16 пример наглядно свидетельствует о том, в какой степени влияют на субъективные теплоощущения влажность и подвижность воздуха. Как видно из таблицы, в зависимости от этих факторов температуры воздушной среды 18,8 и 27,0°С могут субъективно по тепловому ощущению восприниматься как абсолютно идентичные, что подчеркивает необходимость во всех случаях для оценки влияния климато-погодных и микроклиматических факторов на организм использовать комплексные методы.

Используется три метода определения эффективной температуры: по формуле, с помощью таблиц и номограмм. Первый и второй методы в настоящее время практически не применяется в связи с тем, что с помощью в значительной степени более простого второго метода можно получить достаточно надежные результаты, хотя и уступающие по точности полученным с помощью номограммы. Кроме того, формула и таблицы находят применение в научных исследованиях, в которых необходима особо точная фиксация ЭТ.

Вместе с тем, с учетом возможной востребованности данного пособия для осуществления научных исследований, приводится формула для расчета ЭТ:

ЭТ (ЭЭТ) – эффективная температура (эквивалентно-эффективная температура), о С;

t – температура воздуха, о С;

R – относительная влажность воздуха, %;

V – скорость ветра на уровне 1 м над поверхностью земли, м/с.

Табличный метод. ЭТ определяют по специальной таблице (приложение 4). В первом вертикальном столбце приложения находится величина, соответствующая температуре по сухому термометру, а в верхних горизонтальных строчках — измеренная скорость движения воздуха (в м/мин) и относительная влажность (в %). На пересечении строчек, идущих от температуры воздуха и от скорости и влажности его, находится величина эффективной температуры. Поскольку в таблице имеется ограниченное число градаций скорости движения (0,25; 0,5; 1 м/сек)и относительной влажности (100, 50, 20%), а также только целые величины температуры воздуха, то для нахождения точной величины ЭТ необходимо произвести интерполирование по формуле:

ЭТ — эффективная температура, соответствующая фактической температуре (влажности или подвижности) воздуха при меньшей величине влажности и подвижности (температуры);

А и Б — меньшая и большая величины ЭТ, соответствующие меньшему и большему значению температуры (влажности и подвижности воздуха);

а и в — меньшая и большая величины температуры (влажности и подвижности) воздуха;

с — фактическая величина температуры (подвижности и влажности) воздуха.

Например, температура воздуха в помещении составляет 22,4°, подвижность воздуха 0,3 м/сек (18 м/мин) и относительная влажность 55%.

Интерполируем величину ЭТ по температуре:

по скорости движения воздуха:

Средняя арифметическая из полученных величин есть искомая эффективная температура:

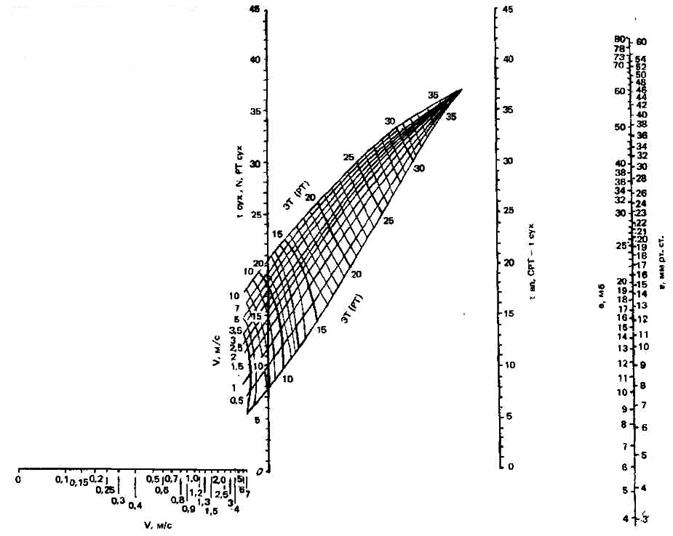

Определение ЭТ по номограммам. Безусловно, что теплоощущения будут зависеть не только от указанного выше комплекса микроклиматических факторов, но и от того, работает человек или находится в состоянии покоя, каковы его одежда и т.д. Все привходящие условия учесть достаточно трудно, однако указанные факторы учитываются путем использования на практике номограмм по так называемым основной и нормальной шкалам (рисунки и 32 и 33). Первая используется для комплексной оценки влияния микроклиматических условий на людей, обнаженных до пояса и находящихся в состоянии покоя, вторая – на людей, одетых в обычную для комнатных условий одежду и выполняющих определенную работу. Указанные номограммы представлены на рисунках.

Порядок работы с номограммами. Для получения величины ЭТ с помощью линейки соединяют точку на левой вертикальной шкале, соответствующей температуре сухого термометра стационарного психрометра (t сух), с точкой, температуре влажного термометра (t вл) на второй вертикальной шкале. Далее отмечают точку пересечения полученной линии с линией, соответствующей определенной скорости движения воздуха на конусообразной шкале, и от нее проводят вектор к нижней или верхней ее части, которые градуированы в градусах искомой ЭТ,

Оценка результатов определения ЭТ. Для обычно одетых людей, находящихся в покое или выполняющих легкую работу, так называемая «зона комфорта» (тепловое самочувствие 50% людей – оптимальное) находится в пределах ЭТ 17,2–21,7°. «Линия комфорта» (тепловое самочувствие 100% людей – оптимальное) ограничена пределами 18,1–18,9°. При работе средней тяжести зона комфорта по шкале ЭТ снижается примерно на 1°, а при тяжелой – на 2,5°.

Рис. 32.Номограмма для определения эффективной, корригированной эффективной и