храма василия блаженного размеры

Храм Василия Блаженного (Покровский собор в Москве)

| Метро | ст. «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Театральная». |

| Автобус | ост. «Красная площадь», № 158, м5. |

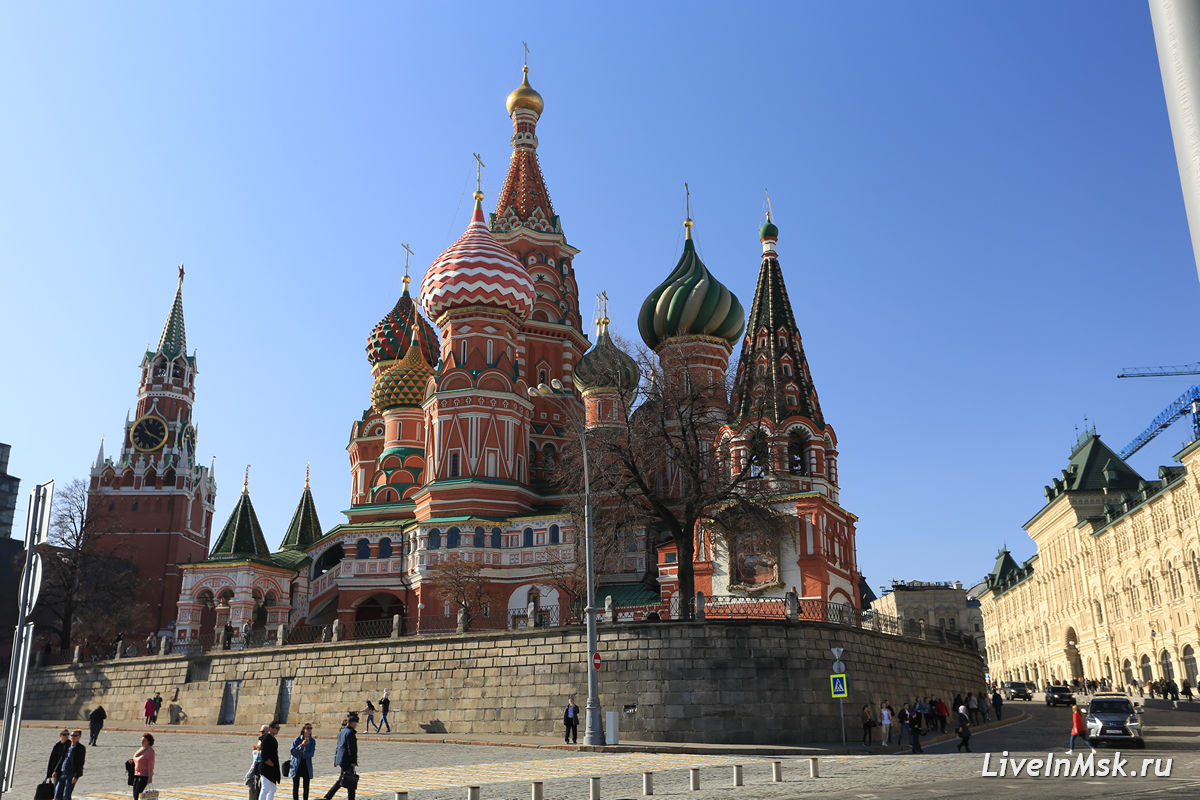

Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, за которым в народе закрепилось название собор Василия Блаженного, — действующий православный храм, музей, одна из главных достопримечательностей Красной площади и узнаваемый символ Москвы и России для иностранцев, охраняемый объект наследия ЮНЕСКО.

В самой высокой своей части храм достигает 65 метров. В Покровский собор входит 11 престолов, и каждый из них освящен в честь церковных праздников, в дни которых состоялись решающие бои за Казань. Подвальных помещений нет, престолы располагаются на подклете, разделенном на помещения высотой почти 6,5 метра.

Перед храмом установлена главная скульптура площади — Памятник Минину и Пожарскому.

Купола собора Василия Блаженного

Яркие, «пряничные», купола Покровского собора привлекают внимание в первую очередь. Однако символическое значение такой окраски, которое теоретически должно существовать, остается загадкой.

По одной из версий, такая праздничность связана со сном Андрея Юродивого о Небесном Иерусалиме.

Кирпичный храм имеет 11 куполов. При этом непосредственно над ним расположено 9 — в соответствии с количеством престолов; и главный купол в центре — над престолом Покрова Богородицы. Десятый купол находится над приделом Василия Блаженного, а последний — над колокольней.

История собора

Кирпичный храм в историческом центре столицы построен в 1555–1561 годы по воле Ивана Грозного и в честь победы над Казанских ханством, окончательно одержанной именно в день Покрова Пресвятой Богородицы.

Архитектор собора Василия Блаженного (исторически и в настоящее время — Покровского, к тому же отдельная церковь Василия Блаженного пристроена позже) — Постник Яковлев, псковский зодчий. Эта версия сейчас является официальной, хотя ранее допускалось, что у храма могло быть несколько основных зодчих.

Церковь Василия Блаженного с северо-востока собора построена в 1588 году над похороненным на территории канонизированным юродивым, изначально была отдельным зданием. В конце XVI столетия, уже при Федоре Иоанновиче, оформлены фигурные раскрашенные главы храма.

Облик знаменитого собора заметно изменился в XVII веке: был расширен свод, оборудованы крыльца с шатрами, добавлена художественная роспись.

По историческим свидетельствам первой трети XVIII века, в собор входило 18 престолов. К тому времени храм уже не раз реставрировали после каждого из пожаров, а наиболее масштабное восстановление потребовалось в 1737 году — после крупного пожара, вошедшего в историю столицы как «Троицкий». Реставрационными работами руководил И. Мичурин.

В ранние советские годы старинный Покровский собор на Красной площади в числе первых был включен в список охраняемых государством памятников. Уже в 1923 году был создан историко-архитектурный музей. В 1929 году со здания сняты колокола, в то время как музейная экспозиция была доступна на постоянной основе — здание вынужденно закрывалось только в годы ВОВ. Под одновременным управлением Исторического музея и церкви комплекс собора работает с 1991 года.

Часы работы храма Василия Блаженного

В качестве музея собор открыт для посещения по сезонному расписанию:

В период школьных каникул (зимой и весной) музей открыт для посетителей на час дольше.

Первая среда месяца — санитарный день, входные билеты в этот день не продаются.

Богослужения в храме на Красной площади

Службы по расписанию в соборе Василия Блаженного проводятся каждый воскресный день, а также на второй день Пасхи.

Начало литургии — 10.00, по ее окончании — акафист св. Василию Блаженному.

Как попасть в храм Василия Блаженного

Вход в собор Василия Блаженного платный — здание относится к площадкам ГИМа и, соответственно, в основном работает в качестве музея.

Цены на билеты в собор Василия Блаженного:

В последнее воскресенье месяца предусмотрен бесплатный вход для студентов, школьников 16–18 лет, членов многодетных семей.

Полный перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатный вход в другие дни — на официальном сайте музея-собора Василия Блаженного в составе ГИМ.

О посещении литургии в соборе необходимо узнавать отдельно — на сайте Московского Патриархата.

Экскурсии в храм Василия Блаженного

Сборные экскурсии, в том числе адаптированные для детей, по отдельному расписанию проводят в храме сотрудники Исторического музея. Доплата за посещение музея-храма в составе сборной экскурсионной группы (дополнительно к общему входному билету) составляет 200 рублей с человека.

Кирпичные кружева Василия Блаженного

При строительстве были использованы практически все возможности кирпича и способы кладки. Собор Василия Блаженного является не только архитектурным шедевром, но и памятником строительного мастерства.

Уникальный храм-терем по праву считается одним из символов России. Менее известно, что при его строительстве были использованы практически все возможности кирпича и способы кладки, то есть собор является не только архитектурным шедевром, но и памятником строительного мастерства.

Изначально на месте храма Василия Блаженного была деревянная Троицкая церковь. Во время Казанского похода Ивана Грозного к ней пристраивались отдельные приделы, называемые в честь святых, на дни памяти которых приходились крупные победы русских войск. Идея увековечить победу монументальным храмом-памятником, вероятно, принадлежала митрополиту Макарию.

Покровский собор стоит у южной оконечности Красной площади без подвала. Первый ярус составляют массивные подклеты. Толщина кладки у основания достигает трёх метров. Система продухов в толще кирпичной кладки не позволяет влаге скапливаться в помещениях и создаёт прекрасный микроклимат, благодаря чему подклеты эффективно использовались для хранения ценностей. Конструкция северного подклета и вовсе уникальна для своего времени: здесь коробовый свод держится на стенах без поддерживающих столбов. В 1588 году на первом ярусе была оборудована церковь канонизированного Василия Блаженного над могилой юродивого.

Второй этаж собора объединяет в себе девять церквей. Центральная Покровская церковь увенчана каменным шатром, вокруг неё располагается обходная галерея и восемь храмов с собственными главами, создающие из кирпича замысловатый силуэт собора.

Впрочем, ансамбль собора складывался на протяжении веков, сохраняя не столько исторический образ, сколько представления позднейших зодчих о том, как должен был выглядеть храм-терем времён Ивана Грозного.

Как бы то ни было, в убранстве Покровского собора сохранилось достаточно много кирпича времён Бармы и Постника. Резные порталы-входы сложены из лекальных кирпичей в процессе стройки, причём объёмный декор выполнялся на месте.

В Троицкой церкви, находящейся с восточной стороны Покровского собора, сохранилась в своде купола выложенная маломерным кирпичом спираль – символ вечности. А ниже в стены вмонтированы голосники – глиняные сосуды, выполняющие роль резонаторов.

Сегодня храм Василия Блаженного не кажется огромным. Однако вплоть до возведения в Кремле колокольни Ивана Великого, именно он был самым высоким зданием Москвы. 65 метров – это примерный размер современной 20-этажки. Вспомним, что эта «20-ти этажка» строилось из кирпича в 16 веке. Впрочем, из-за обилия кирпичных кружев на фасаде, чёткой пропорциональности и удачному расположению, Собор является именно украшением места, не конфликтуя с кремлёвским ансамблем.

Не удивительно, что храм, не имеющий аналогов в мировой архитектуре, поражал современников – как русских, так и иностранцев. Размах и сама концептуальная задумка были в духе времени и особенностей личности Ивана Грозного. Встречать царя из похода собрался весь город. Очевидцы писали, что ничего подобного прежде не бывало: всеобщее ликование, Иван Грозный в центре войска. Покровский собор стал одним из этапов продвижения концепции «Москва – третий Рим». Как отмечал выдающийся историк искусств Михаил Ильин, именно поэтому церковь, находящаяся непосредственно при входе на второй ярус названа в честь Входа в Иерусалим – праздника, никак не связанного с победами в Казанском походе. Весь собор задумывался в качестве небесного Иерусалима – города-идеала, сказки, которую стремился сделать былью православный самодержец.

И до сегодняшнего для мы можем любоваться и восхищаться удивительному произведению кирпичных дел мастеров средневековой Руси!

Покровский собор (собор Василия Блаженного)

Храм, который Наполеон хотел забрать с собой

Над спуском к Москве-реке стоит храм-картинка. С чем его только не сравнивали! И с тортом, и с восточным тюрбаном, и даже с пробкой от бутылки. Это собор Покрова Богородицы, что на Рву (с этой стороны Кремль раньше был защищен рвом). Но в народе он известен как собор Василия Блаженного.

В середине XVI века Иван IV вел войну с Казанским и Астраханским ханствами. Перед решающим походом 1552 года он дал обет после победы возвести храм.

Сначала в 1554 году рядом со стенами Кремля построили деревянный храм Покрова с семью приделами, а в 1555 заложили каменный собор Покрова Пресвятой Богородицы — 9 церквей на едином подклете. Пять из них освятили во имя святых и православных праздников, в дни которых состоялись важнейшие события Казанского похода.

Летописи называют строителями этого архитектурного чуда русских зодчих Постника и Барму. Есть даже версия, что это один человек. Но историки считают, что строительство Покровского собора не обошлось без участия западноевропейских мастеров.

Через 30 лет к ансамблю пристроили еще один небольшой храм в честь московского юродивого — святого Василия Блаженного. Он и дал народное название всему собору. Но произошло это не сразу, а лишь в конце XVII века.

Вначале новая церковь не была соединена с подклетом собора и единственная из всех отапливалась. Поэтому богослужения в ней шли круглогодично, а в остальных церквях собора — лишь в теплое время года (от Троицы до Покрова). Со временем в народе стали говорить, что идут на службу в храм Василия Блаженного, в то время как шли в именно в Васильевскую церковь. Так постепенно и стали называть все сооружение храмом во имя прославленного святого.

А до XVII века собор еще называли Троицким, так как первый деревянный храм на этом месте был посвящен Святой Троице. Был Покровский собор известен и как «иерусалимский», что связано с обрядом «шествия на осляти», который символизировал въезд Иисуса Христа в Иерусалим на осле.

Обряд этот впервые упоминается в XVI веке. Он не прекращался даже в 1611 году, когда Кремль был занят польскими интервентами. Церемония проходила по строгому ритуалу. Сначала патриарх обращался к царю со специальной пригласительной речью, и после утрени царь выходил в Успенский собор. Сопровождали его бояре, окольничьи и другие придворные. Из Успенского собора начинался крестный ход, в котором участвовало до 300 священников и до 200 дьяконов. Царь и патриарх входили в придел Входа в Иерусалим Покровского собора и совершали там молитву.

На Лобном месте устанавливали аналой с Евангелием и иконы Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца, а путь от Спасской башни до Лобного места устилали красными одеждами или сукном. Недалеко от Лобного места стояла лошадь, покрытая белой попоной с пришитыми к ней длинными ушами — символ «осля» — и нарядная верба. Вербу украшали изюмом, грецкими орехами, финиками, яблоками.

По завершении молитвы патриарх поднимался на Лобное место и вручал царю пальмовую ветвь и ветки вербы. Архидьякон, стоя лицом на запад, читал Евангелие, и со словами «и посла два от ученик» соборный протопоп и ключарь отправлялись за ослятей. Патриарх, держа Евангелие и крест, садился на ослика. Лошадь вел сам царь, перед которым стольники несли царский жезл, государеву вербу, государеву свечу и царское полотенце.

Когда шествие вступало в Спасские ворота, кремлевские церкви звонили во все колокола. И звон продолжался до вступления процессии в Успенский собор. В соборе дочитывали Евангелие. Царь уходил в одну из домашних церквей, а патриарх завершал литургию. После этого патриарх благословлял вербу, ключари отрезали ветви для алтаря, царской семьи и бояр. Остатки вербы и украшения раздавали народу.

Безоговорочный символ Москвы, Покровский собор все же был совсем нехарактерным для русского зодчества сооружением.

Высота собора Василия Блаженного — 61 метр (это очень высоко для XVI века). Церкви построены из кирпича, еще непривычного для того времени материала, и даже расписаны «под кирпич», что придает собору такой «пряничный» характер. Но, вероятно, сначала Покровский собор не был таким, как сейчас, а его палитра ограничивалась только белым и кирпичным цветами. Но все равно он был настолько красив, что впечатлял даже иностранцев.

Но со временем собор ветшал, а у его стен появлялись деревянные постройки. И когда Александру I во время визита в Англию показали изображение собора без пристроек, он сказал, что хотел бы иметь такой же в Москве. Царю пояснили, что храм Василия Блаженного уже почти 300 лет украшает Красную площадь. После этого он приказал снести окружающие собор дома и лавки. А в 1817 году на их месте построили стенки, облицованные диким камнем. Так собор оказался как бы на высокой террасе.

В соборе 11 куполов, и ни один из них не повторяется.

Девять куполов над церквями второго яруса (по числу престолов), один над нижней церковью Василия Блаженного и один над колокольней:

1. Покрова Богородицы (центральный),

2. Св. Троицы (восточный),

3. Входа Господня в Иерусалим (западный),

4. Григория Армянского (северо-западный),

5. Александра Свирского (юго-восточный),

6. Варлаама Хутынского (юго-западный),

7. Трех Патриархов Константинопольских (северо-восточный),

8. Николая Чудотворца Великорецкого (южный),

9. Киприана и Иустины (северный).

Все 9 церквей объединены общим основанием, обходной галереей и внутренними сводчатыми переходами.

Известно, что раньше помещения подклета были недоступны для прихожан, а глубокие ниши-тайники в нем использовали как хранилища. Их закрывали дверями, от которых сохранились лишь петли. До 1595 года в подклете Покровского собора прятали царскую казну. Зажиточные горожане тоже приносили сюда свое имущество. Попадали в подклет по внутристенной белокаменной лестнице из центральной церкви Покрова Богородицы. А знали о ней только посвященные. Позднее этот узкий ход заложили, но при реставрации 1930-х годах его открыли.

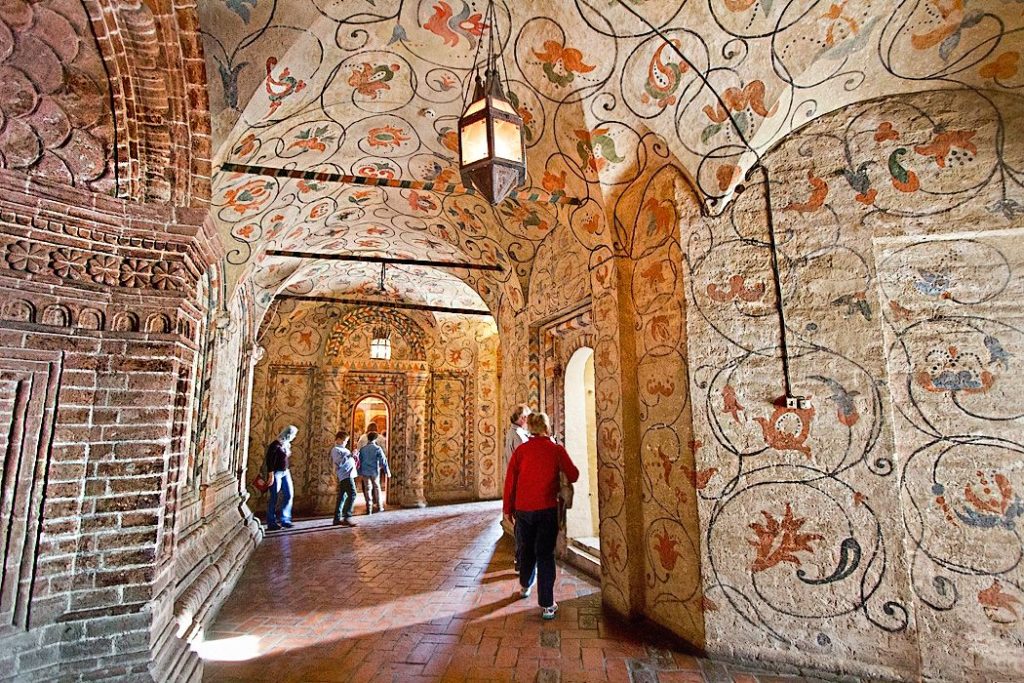

Сейчас собор Василия Блаженного внутри — система лабиринтов, стены которой покрыты фресками. Узкие внутренние переходы и широкие площадки создают впечатление «города церквей».

В 1918 году Покровский собор стал одним из первых памятников культуры, взятых под государственную охрану. Но в послереволюционные годы он находился в бедственном положении: протекала крыша, были выбиты стекла, зимой внутри церквей лежал снег. А 21 мая 1923 года в соборе открылся музей.

Началось комплектование фондов, и через 5 лет Покровский собор стал филиалом Государственного исторического музея. В 1929 году собор Василия Блаженного окончательно закрыли для богослужений, а колокола сняли на переплавку. Зато музей закрывался лишь один раз — на время Великой Отечественной войны. И это несмотря на постоянные реставрации, которые идут в храмах уже почти 100 лет.

В 1991 году Покровский собор отдали в совместное пользование музея и Русской Православной церкви. В храме после длительного перерыва возобновились богослужения. Сейчас они проводятся каждое воскресенье в церкви Василия Блаженного, а 14 октября в праздник Покрова Богородицы — в центральной церкви.

В главной церкви собора стоит иконостас из разобранной в 1770 году кремлевской церкви Черниговских чудотворцев, а в приделе Входа Господня в Иерусалим находится иконостас из разобранного в то же время кремлевского собора Александра Невского.

Собор Василия Блаженного известен по всему миру, и его фотография даже входит в список системных обоев рабочего стола операционной системы Windows 7.

А мистики называют храм Покрова Пресвятой Богородицы «иконой, запечатленной в камне». Его форма — 8 церквей, объединенных двумя квадратами в основании вокруг центральной девятой — не случайна. Число 8 символизирует дату Воскресения Христа. Круг — символ бесконечности и гармонии божественного творения. Квадраты символизируют 4 стороны света, 4 главных ворот Иерусалима и 4 евангелистов. Кроме того, можно увидеть, как повернутые под углом в 45 градусов квадраты у основания собора образуют восьмиконечную звезду, напоминая о Вифлеемской звезде в день Рождения Христа. А сама система лабиринтов внутри собора становится воплощением улиц Града Небесного, который начинается и заканчивается церковью-часовней.

Вопреки распространенному мнению, храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге хоть и похож визуально на Покровский собор, но копией его не является. Санкт-Петербургский собор — это один храм с несколькими главками и колокольней. А собор Василия Блаженного — несколько самостоятельных церквей на едином основании. Нигде в мире больше нет таких соборов.

Храм Василия Блаженного

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Покровский собор на Красной площади

Он – первое, что видит всякий входящий на главную площадь страны. Яркий, нарядный храм давно стал «лицом» Москвы, его изображения на открытках, календарях. А побывавшие внутри говорят: хотя с советских времен до наших дней здесь нет ежедневных богослужений, древние стены хранят дух прошлого, когда страна называла себя Святой Русью.

Где находится

Он расположен на Красной площади Москвы.

Почему называют храмом Василия Блаженного

Точное название его – Покровский, то есть посвященный Покрову Пресвятой Богородицы.

Это именование связано с тем, что с 1588 г. здесь под спудом пребывают мощи одного из самых любимых русских святых, блаженного Василия Московского, более 70 лет несшего подвиг юродства. Представляясь как бы «безумным», бесстрашно обличал он грехи людей, без различия состояния, вплоть до самого царя.

Блаженный Василий Московский, Христа ради юродивый

Святость его была столь явна, что даже «Степенная Книга царского родословия» посвящает ему несколько страниц, именуя «преподобным», «самовольно обнаженным телесного одеяния» (то есть ходившим нагим), стяжавшим такую благодать, что «яко егда в нощех тай хождаше по святым церквам… ему же и сами врата церковные отверзахуся».

По воспоминаниям современников, в приделе св. Василия совершались ежедневные службы.

История храма от создания до наших дней

Посвящение его связано с тем, что на праздник Покрова Пресвятой Богородицы 1552 г. войска царя Ивана IV взяли Казань, что знаменовало падение Казанского ханства – давнего, упорного врага России. Оно, а также ханства Астраханское и Крымское образовались на месте некогда единой Золотой Орды, от которой Русь зависела с середины XIII в. почти до конца XV в.

К середине же следующего столетия возникла опасность создания на месте бывшей Орды халифата под протекторатом исламской Османской империи, к которой тяготели ханства. Россия противопоставила этому наступлению твердое стояние в православии в надежде на Божию помощь:

Возникновение

Согласно сохранившимся преданиям, процесс создания собора можно описать именно таким образом. Первоначально это была группа небольших «обетных» церквей, которые строились «на Рву», то есть возле рва, окружавшего Кремль. Возводились они вокруг церкви Св. Троицы, которая издавна находилась близ Спасских ворот Кремля. Каждый такой храм посвящался памяти святого, в день которого русские войска одерживали победы над Казанским ханством – большие или малые:

Среди обетных были также церкви:

Всего же престолов храмового комплекса насчитывалось 9. По преданию, объединить их предложил свт. Макарий, духовный наставник молодого царя. Полагают, что ему принадлежит идея собора – существенно шире просто памяти о Казанской войне.

Иерусалим

Свт. Макарий предложил поставить 7 престолов вокруг главного, но не Троицкого, а Покровского. Получившееся число 8 символизировало полноту времени, наступление Царства Небесного. Сам же собор становился не только местом молитвы, богослужения: он еще был объектом поклонения, как икона Иерусалима.

При этом один из престолов, посвященный Входу Господню в Святой Город – ближайший к Спасским воротам Кремля – стал конечной точкой особого богослужебного действа, которое, по ряду данных, начало регулярно совершаться при свт. Макарии. Это так называемое «Шествие на осляти». В Вербное Воскресенье митрополит (позже – Патриарх) совершал путь от Успенского собора Кремля до Покровского, сидя на коне, которого вел под уздцы царь.

Непрерывно читалось Евангелие Входа в Иерусалим – ведь предстоятель Церкви сейчас представлял Самого Господа. Множество народа, следуя Евангельскому тексту, постилали по пути дорогие ткани с восклицаниями «Осанна Сыну Давидову!». У собора (а не внутри, по множеству народа), на Лобном месте служилась литургия. Так Красная площадь становилась Иерусалимом, Священная история входила с мир, преобразуя души.

Впоследствии идея сохранилась, хотя престолов здесь стало больше – появился придел свт. Николая, а с конца XVI в. – св. Василия.

Когда произошло освящение

Летопись сообщает, что все приделы, кроме центрального, были освящены 14 октября 1559 г. Время начала богослужений в Покровском храме удалось установить во время реставрации конца 1950-х гг. Тогда под слоями штукатурки нашли надпись, свидетельствующую о том, что Покровский придел освящен 12 июля 1561 г.

Архитектор

Источники различным образом передают имя создателя (или создателей):

Такая разноголосица в исторических документах не случайна: строители тех лет не стремились «остаться в истории», приписывая всю славу возведения дома Божия не себе, но Господу – потому так мало известно о них самих.

Было ли ослепление

Существует предание о том, что мастер (или мастера) были ослеплены по приказу Ивана Грозного, дабы они не смогли возвести храм более прекрасный, чем Покровский. Однако, рассказ этот у историков вызывает сомнения: он восходит к одному из иностранных дипломатов в Москве, повторяя аналогичные легенды о строителях красивейших соборов Европы. А имена зодчих Покровского встречаются среди имен создателей других столичных церквей второй половины XVI в., так что их «ослепление», скорее всего, легенда.

Архитектура и стиль

Собор, каким знали его жители столицы XVI в., несколько отличается от нынешнего:

План собора

Сколько всего храмов

Современный Покровский собор объединил в себе 10 церквей.

Купола

Высота

Высота здания – 65 м. До появления колокольни Ивана Великого (в самом конце XVI в. ) оно было самым высоким в столице.

Вид сверху

Собор Василия Блаженного, вид сверху

Храм под землей

Здание имеет подклет, ранее недоступный прихожанам, так как до 1595 г. там хранилась царская казна. Во время реставрации удалось обнаружить потайную лестницу внутри стены; ныне здесь – музейная экспозиция.

Интерьер

Интерьер церкви Василия Блаженного

Церкви, объединенные вокруг Покровской, внутри очень малы по размерам, здесь могут разместиться не более 10-20 человек. Но высота каждой из них – не менее 20, а Покровской – более 40 м.

Приделы соединены коридорами, галереями, что делает здание похожим на лабиринт, где человек нашего века как бы теряется в XVI столетии, невольно отрешаясь от сегодняшнего мира – и это прямо в центре столицы!

Убранство церквей не раз менялось. Здесь находятся иконостасы из многих закрытых за ветхостью московских церквей XVIII — XIX вв.

Интересные факты о соборе

Что общего у храма Василия Блаженного и Спаса на крови

Как знать, не этим вызвана его стилистическая близость к «Василию блаженному»? Ведь «Спас» совсем не типичен для Петербурга, где больше церквей стиля барокко и классицизма.

Превратности судьбы

Француз Астольф де Кюстин, побывавший в Москве в 1839 г., писал:

Новое время испытаний началось после 1918 г. Тогда был расстрелян последний настоятель, сщмч. Иоанн Восторгов, приход упразднили, правда, культурная ценность здания была настолько очевидна, что его не разрушили, а передали музею.

Реальная опасность нависла над бывшим «русским Иерусалимом» в 1930-е, когда руководство страны озаботилось реконструкцией Красной площади. Возникла идея сноса здания, которое мешало движению автомобилей. О том, почему и на этот раз уничтожить его не удалось, есть две не подтвержденных документально легенды:

Современная жизнь храма, его статус, проводятся ли богослужения

Как все соборы Кремля, он к настоящему времени не принадлежит Церкви. Здесь – с советских времен филиал Государственного исторического музея. Однако с 1 октября 1991 г. здесь проводятся регулярные службы:

Как купить билеты в музей и сколько они стоят

Вне богослужения вход – платный. Билеты можно приобрести как на интернет-странице Исторического музея, так и в кассе близ входа. Цена билета – 500 р. (для иностранцев – 1000 р.), предоставляется скидка 50% студентам, пенсионерам.

Заказ билетов экскурсий: https://shm.ru/museum/hvb/

Как заказать экскурсию

Это можно сделать на сайте музея или в кассе. Музей предлагает 16 тематических экскурсий на разную тематику. Стоимость такой услуги составляет 2000-4000 рублей на 1 человека, для иностранцев – увеличивается в 2 раза. При этом сайт музея указывает, что экскурсии проводятся для групп не менее 15 человек, а стоимость входных билетов в цену не включена.

Часы работы

Вход открыт с 10 до 18 ч. Время работы может меняться в зависимости от различных мероприятий на Красной площади, когда этот филиал музея закрывается.

Как добраться, ближайшие станции метро

Большинство туристов добираются метро. Близ Красной площади находится сразу несколько станций – Охотный ряд, Китай-город, Александровский сад, Театральная.

Отзывы

Татьяна Сарачева, заведующая расположенным здесь филиалом музея, говорит: «Покровский собор — очень удачный пример сосуществования в одном храме и музея, и Церкви». В утверждении есть с чем поспорить, однако бесспорно: светским реставраторам удалось воссоздать атмосферу храма Москвы XVI в., погружение в которую оставляет неизгладимый след в душе каждого, побывавшего здесь. Вот лишь некоторые отзывы:

«Собор Покрова Божий Матери на Реву, «Храм Василия Блаженного» название народное, разговорное, и связано с тем что во храме этом хранятся мощи русского святого Василия Блаженного. Красив храм и праздничен, он похож на нарядный расписной сказочный терем, а купола его напоминают яркие леденцы, и они все разные, не повторяются; один шишками золотыми усеян, как ночное небо звездами, другой купол напоминает очищенный апельсин с зелёными и желтыми дольками, третий опоясан зигзагами алыми. Посещал храм в молодости, особенно внутри дух истории» (Олег Гладков)

«Удивительно красивый храм на Красной площади Московского Кремля!» (Виталий Митягин)

«Невероятное место! Как будто историю трогаешь рукой. Энергетика и сила, гордость народа. Обязательно посетить хотя бы раз. Детям от 10 лет уже будет интересно увидеть храм своими глазами изнутри. Особенно, если заранее прочитать историю создания, заинтересовать. Рекомендую!» (Екатерина)

Осколок Святой Руси в современном мегаполисе – таков древний храм, «Русский Иерусалим». Но все же реальность иного, духовного мира, чувствует каждый, прикасающийся к этому чуду, созданному нашими предками. И выходит из этих стен пусть немного – но другим.