храм в виде креста фото

Храм в виде креста фото

В Восточной Церкви в V-VIII вв. сложился византийский стиль в строительстве храмов и во всем церковном искусстве и богослужении. Здесь были заложены основы духовной и внешней жизни Церкви, с тех пор именуемой Православной.

Типы православных храмов

Храмы в Православной Церкви строились нескольких типов, но каждый храм символически соответствовал церковному вероучению.

1. Храмы в виде креста строились в знак того, что Крест Христов — основа Церкви, Крестом человечество избавлено от власти диавола, Крестом открыт вход в потерянный прародителями Рай.

2. Храмы в форме круга (круг, не имеющий ни начала, ни конца, символизирует вечность) говорят о бесконечности существования Церкви, ее нерушимости в мире по слову Христа

4. Храм в форме корабля. Храмы в форме корабля — самый древний тип храмов, образно выражающий ту мысль, что Церковь, подобно кораблю, спасает верующих от гибельных волн житейского плавания и ведет их к Царствию Божию.

5. Храмы смешанных типов: по внешнему виду крестообразные, а внутри, в центре креста, круглые, или по внешней форме прямоугольные, а внутри, в средней части, круглые.

Крестообразный тип. Церковь Вознесения за Серпуховскими воротами. Москва

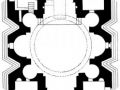

Схема храма построеного в форме креста

Крестообразный тип. Церковь Варвары на Варварке. Москва.

Крестообразная форма. Храм Николая Чудотворца

Ротонда. Смоленская церковь Троице-Сергиевой лавры

Схема храма в форме круга

Ротонда. Церковь митрополита Петра Высоко-Петровского монастыря

Ротонда. Церковь Всех скорбящих радости на Ордынке. Москва

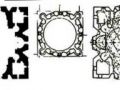

Схемы храма в форме восьмиконечной звезды

Корабельный тип. Церковь Дмитрия на Крови в Угличе

Схема храма в виде корабля

Корабельный тип. Храм живоначальной Троицы на Воробьевых горах. Москва

Крестообразный тип. Церковь Вознесения за Серпуховскими воротами. Москва

Схема храма построеного в форме креста

Крестообразный тип. Церковь Варвары на Варварке. Москва.

Крестообразная форма. Храм Николая Чудотворца

Ротонда. Смоленская церковь Троице-Сергиевой лавры

Схема храма в форме круга

Ротонда. Церковь митрополита Петра Высоко-Петровского монастыря

Ротонда. Церковь Всех скорбящих радости на Ордынке. Москва

Схемы храма в форме восьмиконечной звезды

Корабельный тип. Церковь Дмитрия на Крови в Угличе

Схема храма в виде корабля

Корабельный тип. Храм живоначальной Троицы на Воробьевых горах. Москва

Византийская храмовая архитектура

Храмы в Православной Церкви строились по-разному, но каждый храм символически соответствовал церковному вероучению. Во всех типах храмов алтарь непременно отделялся от прочей части храма; храмы продолжали быть двух — а чаще трехчастными. Господствующим в византийской храмовой архитектуре остался прямоугольный храм с выдвинутым на восток закругленным выступом алтарных абсид, с фигурной кровлей, со сводчатым потолком внутри, который поддерживался системой арок с колоннами, или столпами, с высоким подкупольным пространством, что напоминает внутренний вид храма в катакомбах.

Только в середине купола, там, где в катакомбах находился источник природного света, стали изображать пришедший в мир Свет Истинный — Господа Иисуса Христа. Конечно, сходство византийских храмов с катакомбными лишь самое общее, так как наземные храмы Православной Церкви отличаются и несравненным великолепием, и большей внешней и внутренней детализацией.

Иногда на них возвышается несколько сферических куполов, увенчанных крестами. Православный храм непременно увенчивается крестом на куполе или на всех куполах, если их несколько, как победным знамением и во свидетельство того, что Церковь, как и все творение, избранное ко спасению, входит в Царство Божие благодаря Искупительному Подвигу Христа Спасителя. Ко времени Крещения Руси в Византии складывается тип крестовокупольного храма, который объединяет в синтезе достижения всех предшествовавших направлений развития православного зодчества.

Крестово-купольный храм в Стамбуле

Мавзолей Галлы Плацидии в Италии

План византийского храма

Собор св. Марка в Венеции

Храм святой Софии в Константинополе (Стамбуле)

Храм св Ирины в Константинополе

Интерьер храма св. Софии в Константинополе

Церковь Пресвятой Богородицы (Десятинная). Киев

Крестово-купольный храм в Стамбуле

Мавзолей Галлы Плацидии в Италии

План византийского храма

Собор св. Марка в Венеции

Храм святой Софии в Константинополе (Стамбуле)

Храм св Ирины в Константинополе

Интерьер храма св. Софии в Константинополе

Церковь Пресвятой Богородицы (Десятинная). Киев

Крестово-купольные храмы Древней Руси

Древнерусская архитектура в основном представлена именно церковными постройками, среди которых крестово-купольные храмы занимают господствующее положение. На Руси получили распространение не все варианты этого типа, но постройки разных периодов и разных городов и княжеств Древней Руси образуют собственные оригинальные интерпретации крестово-купольного храма.

Архитектурная конструкция крестовокупольного храма лишена легко обозримой наглядности, которая была свойственна базиликам. Такая архитектура способствовала преображению сознания древнерусского человека, возводя его к углубленному созерцанию мироздания.

Сохраняя общие и основные архитектурные черты византийских храмов, русские церкви имеют много самобытного, своеобразного. В православной России сложилось несколько самобытных архитектурных стилей. Среди них прежде всего выделяется стиль, ближе всего стоящий к византийскому. Это классический тип белокаменного прямоугольного храма, или даже в основе своей квадратного, но с прибавлением алтарной части с полукруглыми абсидами, с одним или несколькими куполами на фигурной кровле. Сферическая византийская форма покрытия куполов заменилась шлемовидной.

В средней части небольших храмов имеется четыре столпа, поддерживающих кровлю и символизирующих четырех евангелистов, четыре стороны света. В центральной части соборного храма может быть двенадцать и более столпов. При этом столпы пересекающимся между ними пространством образуют знамения Креста и помогают разделению храма на его символические части.

Святой равноапостольный князь Владимир и его преемник, князь Ярослав Мудрый, стремились органически включить Русь во вселенский организм христианства. Воздвигнутые ими храмы служили этой цели, ставя верующих перед совершенным софийным образом Церкви. Уже первые русские храмы духовно свидетельствуют о связи земли и неба во Христе, о Богочеловеческой природе Церкви.

Дмитриевский собор во Владимире

Крестовокупольный храм Иоанна Предтечи. Керчь. 10 век

Софийский собор в Киеве

Софийский собор в Новгороде

Успенский кафедральный собов во Владимире

Успенский собор Московского Кремля

Церковь Спаса Преображения в Великом Новгороде

Дмитриевский собор во Владимире

Крестовокупольный храм Иоанна Предтечи. Керчь. 10 век

Софийский собор в Киеве

Софийский собор в Новгороде

Успенский кафедральный собов во Владимире

Успенский собор Московского Кремля

Церковь Спаса Преображения в Великом Новгороде

Русская деревянная архитектура

Появляются продолговатые прямоугольные, но непременно с полукруглыми абсидами на восток одноэтажные и двухэтажные с зимней и летней церквами храмы, иногда белокаменные, чаще кирпичные с крытыми крыльцами и крытыми арочными галереями — гульбищами вокруг всех стен, с двускатной, четырехскатной и фигурной кровлей, на которой красуются один или несколько высоко поднятых куполов в виде маковок, или луковиц.

Стены храма украшаются изящной отделкой и окнами с красивой резьбой из камня или с изразцовыми наличниками. Рядом с храмом или вместе с храмом над его притвором воздвигается высокая шатровая колокольня с крестом наверху.

Особый стиль обрела русская деревянная архитектура. Свойства дерева, как строительного материала, обусловили и особенности этого стиля. Плавных форм купол создать из прямоугольных досок и балок трудно. Поэтому в деревянных храмах вместо него является остроконечной формы шатер. Более того, вид шатра стали придавать церкви в целом. Так явились миру деревянные храмы в виде огромного остроконечного деревянного конуса. Иногда кровля храма устраивалась в виде множества конусообразно восходящих вверх деревянных маковок с крестами (например, знаменитый храм на погосте Кижи).

Покровская церковь (1764 г.) О. Кижи.

Успенский собор в Кеми. 1711 г.

Храм Святителя Николая. Москва

Церковь Преображения Господня (1714 г.) Остров Кижи

Часовня в честь Трех Святителей. Остров Кижи.

Покровская церковь (1764 г.) О. Кижи.

Успенский собор в Кеми. 1711 г.

Храм Святителя Николая. Москва

Церковь Преображения Господня (1714 г.) Остров Кижи

Часовня в честь Трех Святителей. Остров Кижи.

Каменные шатровые церкви

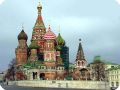

Стали строить затейливые каменные шатровые церкви, напоминавшие огромные башни (столпы). Высшим достижением каменной шатровой архитектуры по праву считается Покровский собор в Москве, более известный как храм Василия Блаженного, — сложное, затейливое, многоукрашенное сооружение XVI века.

В основе плана собор крестообразен. Крест составляют четыре основные церкви, расположенные вокруг средней, пятой. Средняя церковь — квадратная, четыре боковых — восьмиугольные. В соборе девять храмов в виде конусообразных столпов, вместе составляющих собою в общих очертаниях один огромный красочный шатер.

Шатры в русской архитектуре просуществовали недолго: в середине XVII в. церковная власть запретила строить шатровые храмы, поскольку они резко отличались от традиционных одноглавых и пятиглавых прямоугольных (корабельных) церквей.

Шатровое зодчество XVI—XVII вв., черпающее свое начало в традиционной русской деревянной архитектуре, является уникальным направлением русского зодчества, которому нет аналогов в искусстве других стран и народов.

Каменная шатровая церковь Воскресения Христова в селе Городня.

Храм Василия Блаженного

Храм Покрова в Филях. Первый каменный шатровый храм

Храм «Утоли мои печали». Саратов

Церковь Вознесения в Коломенском

Каменная шатровая церковь Воскресения Христова в селе Городня.

Храм Василия Блаженного

Храм Покрова в Филях. Первый каменный шатровый храм

Храм «Утоли мои печали». Саратов

Церковь Вознесения в Коломенском

Новые стилистические формы

Все эти храмы традиционно сохраняют трехчастное (или двухчастное) символическое внутреннее деление, и в устройстве внутреннего пространства и внешнего оформления следуют глубоким духовным истинам Православия.

Особое распространение получают красочные поливные изразцы. Другое направление более активно использовало элементы как западноевропейской, так и украинской, и белорусской церковной архитектуры с их принципиально новыми для Руси композиционными построениями и стилистическими мотивами барокко. К концу XVII века постепенно вторая тенденция оказывается господствующей. Строгановская архитектурная школа обращает особое внимание на орнаментальное убранство фасадов, свободно используя элементы классической ордерной системы. Школа нарышкинского барокко стремится к строгой симметричности и гармонической завершенности многоярусной композиции.

Как некое предвестие новой эры петровских реформ воспринимается деятельность ряда московских архитекторов конца XVII века — Осипа Старцева (Крутицкий теремок в Москве, Никольский военный собор и собор Братского монастыря в Киеве), Петра Потапова (церковь в честь Успения на Покровке в Москве), Якова Бухвостова (кафедральный Успенский собор в Рязани), Дорофея Мякишева (собор в Астрахани), Владимира Белозерова (церковь в подмосковном селе Марфине).

Реформы Петра Первого, коснувшиеся всех областей русской жизни, определили и дальнейшее развитие церковной архитектуры. Ход становления зодческой мысли в XVII веке подготавливал усвоение западноевропейских архитектурных форм. Возникла задача найти равновесие между византийско-православной концепцией храма и новыми стилистическими формами. Уже мастер петровского времени И. П. Зарудный, воздвигая в Москве церковь во имя Архангела Гавриила («Меньшикова башня»), сочетал традиционные для русского зодчестваXVII века ярусность и центричность построения с элементами барочного стиля. Симптоматичен синтез старого и нового в ансамбле Троице-Сергиевой Лавры.

Сооружая Смольный монастырь в Петербурге в стиле барокко, Б. К. Растрелли сознательно считался с традиционно православным планированием монастырского ансамбля. Тем не менее достичь органического синтеза в XVIII-XIX веках не удалось. Начиная с 30-х годов XIX века постепенно возрождается интерес к византийской архитектуре.

Только к концу XIX века и в XX веке предпринимаются попытки возродить во всей чистоте принципы средневекового русского церковного зодчества.

Нарышкинское барокко. Храм Спаса село Уборы

Крутицкий теремок в Москве

Марфино. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

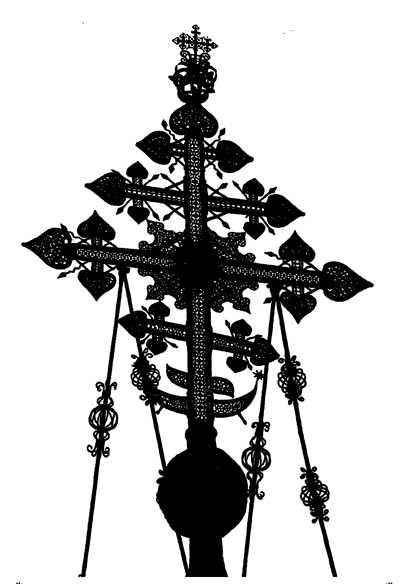

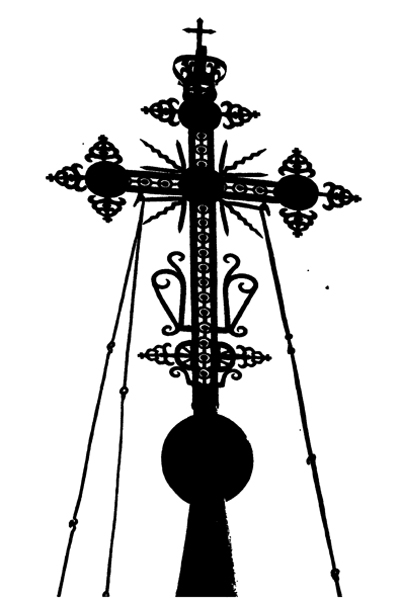

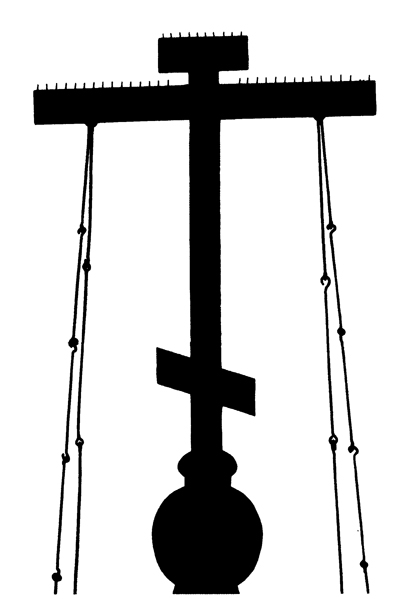

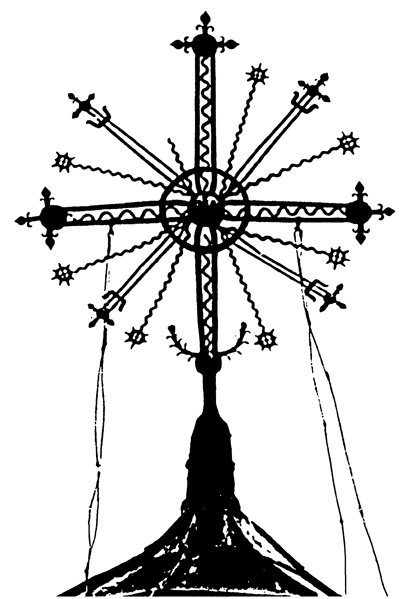

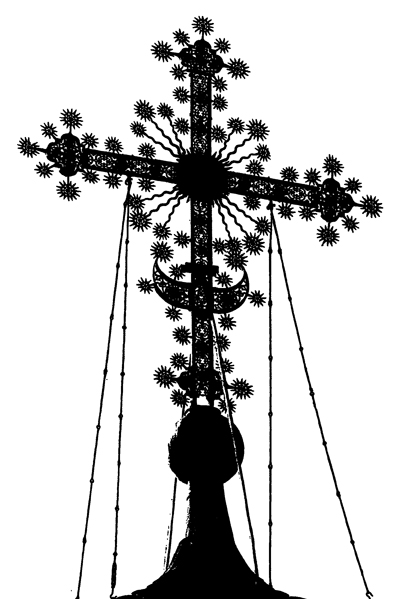

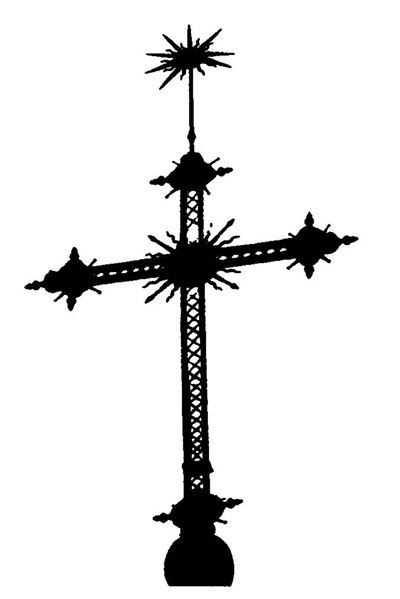

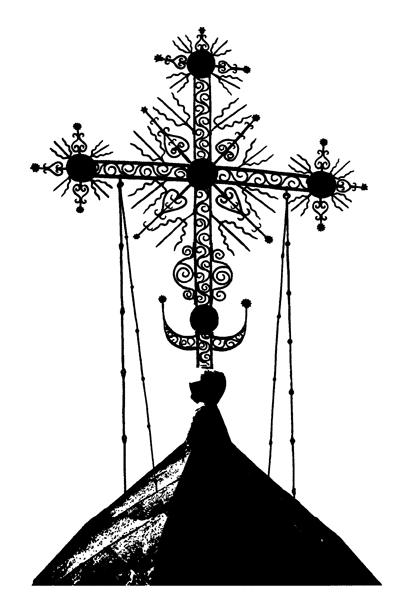

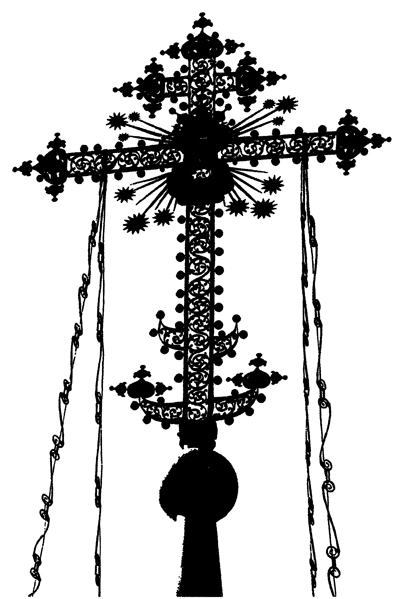

Кресты на куполах: уникальная коллекция Инвера Шейдаева

В Крестопоклонную неделю разбираемся, как должен выглядеть крест на храме. Фотограф Инвер Шейдаев посвятил всю жизнь собиранию коллекции фотографий купольных крестов различных форм. Публикуем самые интересные снимки.

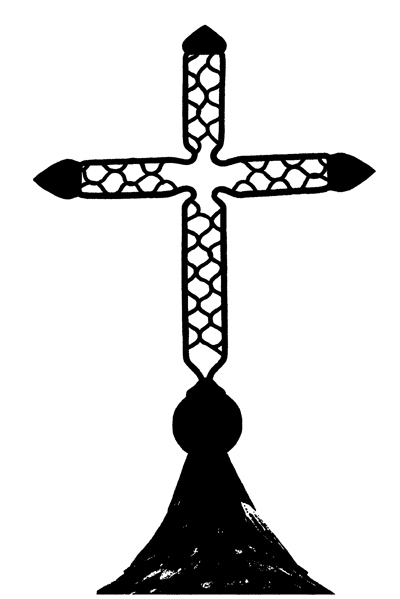

Село Николо-Архангельское. Николо-Архангельская церковь (XVIII в.)

Мы выражаем особую благодарность авторам книги «Русский крест. Символика православного надглавного креста» Марине Анашкевич и Инвреру Шейдаеву за возможность оценить по истине небесную красоту, к которой в обычной жизни мы редко приглядываемся.

Основная часть этой коллекции собрана во времена Хрущевской «оттепели», а затем Брежневского «застоя». Первая выставка прошла в 1968 году, но была сразу закрыта. Только в 90-е годы коллекция получила признание и была показана не только в России, но и в Париже. Тридцать лет фотограф Инвер Шейдаев ездил по городам и весям тогда еще Советского союза и фотографировал кресты, венчающие главы русских церквей, кресты-наглавники. Что только ему не приходилось претерпевать в этих путешествиях. Однажды он даже каким-то чудом уговорил мужиков одного далекого села разобрать строительные леса, окружающие купол храма, чтобы сфотографировать крест.

А началось все в кабинете знаменитого Петра Дмитриевича Барановского (1892-1984), где молодой фотограф показывал свои работы знаменитому архитектору-реставратору. Тогда Инвер был увлечен декоративными элементами храмов.

Однажды Петр Дмитриевич сказал: «Этого полно всего. Ты лучше наверх посмотри. Кресты снимай. Этой красоты еще никто не снимал. Собирай кресты, рано или поздно это понадобится, вот посмотришь». Эти слова оказались пророческими. К Инверу потом с «заказами» крестов обращались не однажды. Он делал фотографии для восстанавливающихся храмов на Соловках, для храмов Тобольска и других городов.

Коллекция оказалась бесценной во времена, когда стали «собирать камни». Многие кресты восстанавливали по фотографиям из этой коллекции.

К сожалению, еще много разрушенных храмов, кресты которых фотографировал Инвер, стоят, заросшие лесами, обезглавленные. Петр Дмитриевич Барановский, повидавший на своем веку много храмов, лежащих в руинах, говорил: «Почему в первую очередь крест уничтожают? Потому что он, как грудь матери – питает».

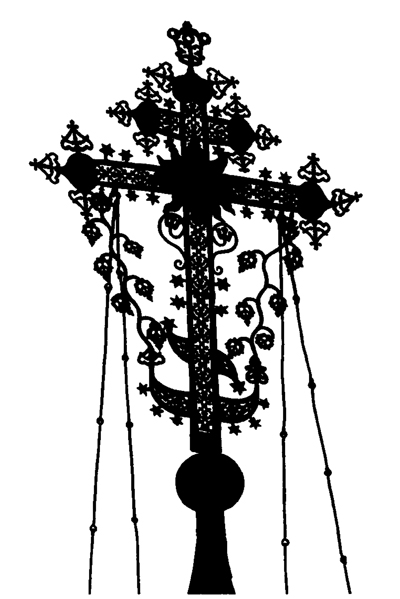

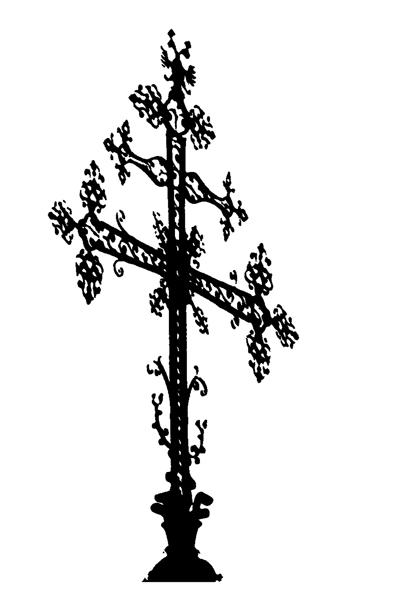

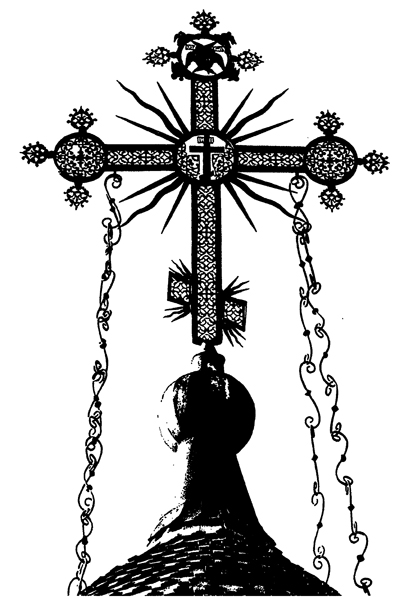

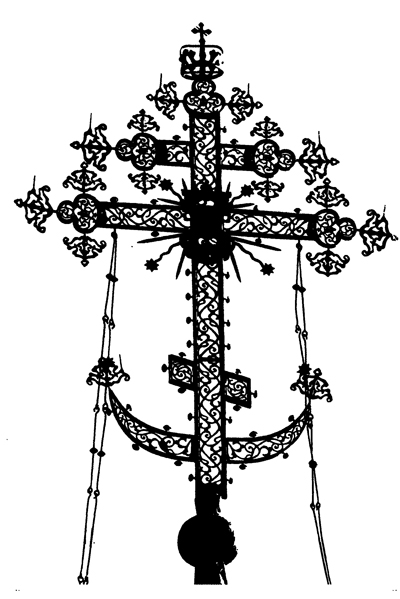

ЛИЛИЯ И ВИНОГРАД

Крин – стилизованное изображение цветка лилии, символа чистоты. Такие крины обычно делали на концах «ветвей» креста, потому что три листа лили (крина) свидетельствуют о Единой в трех Лицах Святой Троице.

Москва. Новодевичий монастырь. Собор Смоленской иконы Божией Матери. (1525)

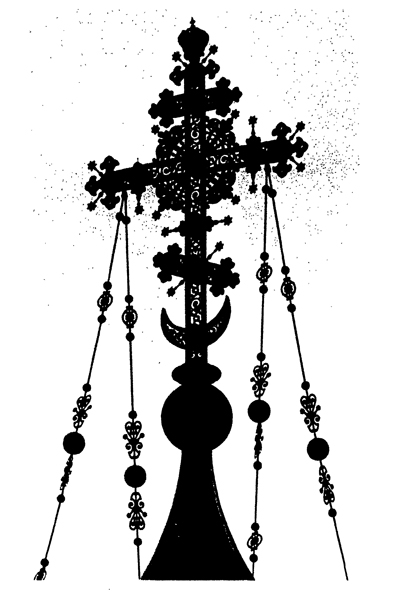

Обвивающая крест виноградная лоза с гроздьями ягод символ Живого Христа. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь» (Ин. 15:1). Вологодские кузнецы особенно преуспели в мастерстве ковки виноградного орнамента на надглавных крестах. Крест церкви Димитрия Прилуцкого Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде. И можно поразиться тому, как тонко передана мастерами символическая связь виноградной лозы и Святого Причастия. Этот наглавник имеет внизу полумесяц, символически изображающий Чашу.

Вологда. Церковь Димитрия Прилуцкого Спасо-Прилуцкого монастыря.

Вологда. Софийский собор (1568-1570)

ГОЛУБЬ

Голубь, символ Святого Духа с незапамятных времен. «… и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь…» (Мф. 3: 16) Сама эта птица, застывшая в полете, имеет вид креста.

Крест церкви жен Мироносиц Марфы и Марии в Новгороде (1510).

Если присмотреться, то можно увидеть в ажурном сердце этого креста, голубя с распростертыми крылами. Но такое изображение единственное, в основном голубки были литые и увенчивали крест. В древности голуби на кресте иногда еще и показывали, в какую сторону дует ветер, их называли ветрельниками.

Великий Новгород. Софийский собор. (1049-1050)

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

Капли крови

Медные выпуклости-«росинки» и бусины на цепях означают капли крови, пролитые Спасителем на кресте. На Руси они еще назвались «слезками».

Санк-Петербург. Церковь Воскресения Христова «Спас на Крови») (1883-1907), постороенный на месте убийства в 1881 году императора Александра II.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ЖЕРТВА

Трость и копье

Кириллов. Кирилло-Белозерский монастырь. Церковь Иоанна Лествичника (1572).

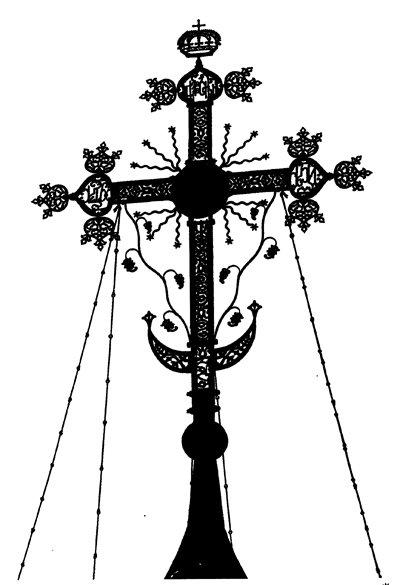

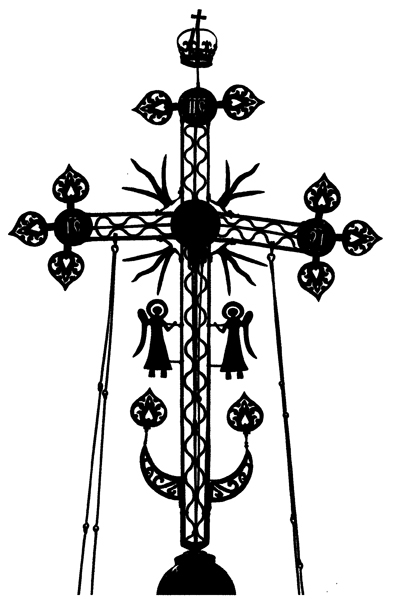

НЕБЕСНЫЙ ЦАРЬ

Корона

Корона на вершине наглавного креста символизирует Крест Небесного Царя и указывает нам на то, что церковь возведена по указу царя земного, или на пожертвования из царской казны. Корона может быть, как вполне реальная, так и очень условная.

Рязань. Спасский монастырь. Церковь Богоявления (1647)

Москва. Церковь Ризоположения в Леонове (1719-1722)

Державный скипетр

Крест может символизировать и второй знак царской власти Христа – скипетр. Придание кресту вида скипетра возможно с помощью одной, хорошо известной всем символики. Навершием скипетров русских царей была фигура коронованного двуглавого орла – державного знака Византии. Впрочем, накупольники с двуглавым орлом устанавливались на храмах только в эпоху Петра I, царя, известного своими имперскими амбициями.

Москва. Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693).

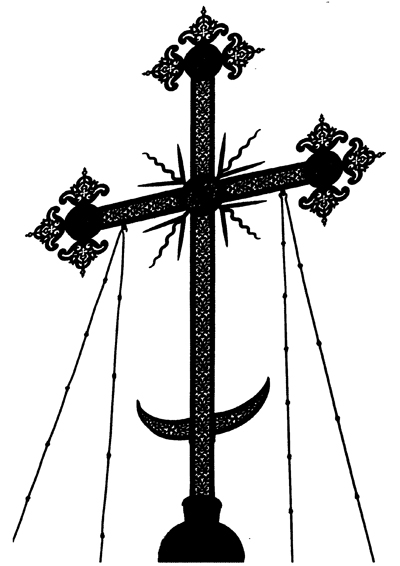

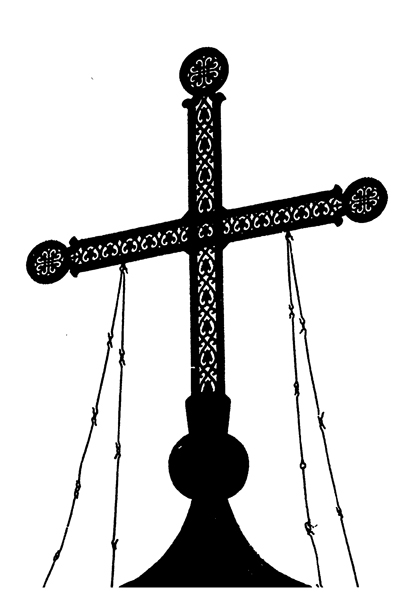

В единстве и равенстве

Крест четырехконечный (как правило, с полумесяцем внизу) с древнейших времен ставят на куполах храмов. Этот вид креста символизирует Церковь Христову в единстве и равенстве ее видимой и невидимой сторон. Со временем нашлись хулители четырехконечного креста, говорили, что это неправильный крест, потому что не на таком был распят Христос. Но святителя Димитрий Ростовский поставил в этом споре точку. Он предположил, что когда Христос нес на плечах Своих крест, то крест еще не был четырехконечным, потому что не было еще на нем ни титла, ни подножия, и только на Голгофе воины, не зная до какого места достанут ноги Христовы, приделали подножие.

Владимир. Собор Успения Богоматери (1158-1160)

Тульская область, Арсеньевский район, село Монаенки. Церковь Георгия Победоносца (XIX)

А так выглядит этот храм сейчас. Крест сохранился только на фотографии Инвера Шейдаева

Тот Самый Крест

Семиконечный, Т-образный крест, видимо и был той, древнейшей формой христианского креста, так как именно так выглядел крест, орудие казни Спасителя.

У этого креста вид жертвенника, из-за верхней перекладины, похожей на престол. Ветхозаветные священники приносили жертву на золотом подножии, приделанном к престолу, поэтому, если верхняя перекладина символично изображает жертвенник, то нижняя перекладина такого креста обозначает это крестное подножие, и указывает на жертвенное священническое служение Спасителя.

Москва. Кремль. Церковь Двунадесяти апостолов (1652-1656)

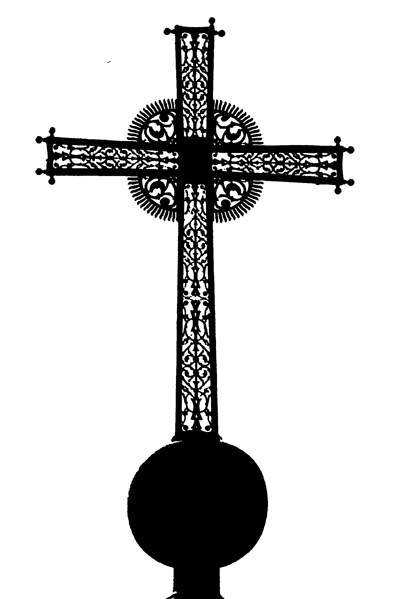

НЕБЕСНЫЕ СИЛЫ

Солнце и звезды

Исходящие из цента креста прямые или волнистые линии передают сияние солнца. Прямые лучи обозначают прямой свет, а волнистые горение, тепло. Мотив, исходящего из креста «света жизни», передается каждым художником на свой лад.

Псковская область, Локнянский район, село Дуняни. Церковь Архангела Михаила (XVI-XVIII в.) Такой крест большая редкость.

Сам храм сейчас представляет из себя руины. Крест утерян.

Часто концы лучей украшались еще и звездами.

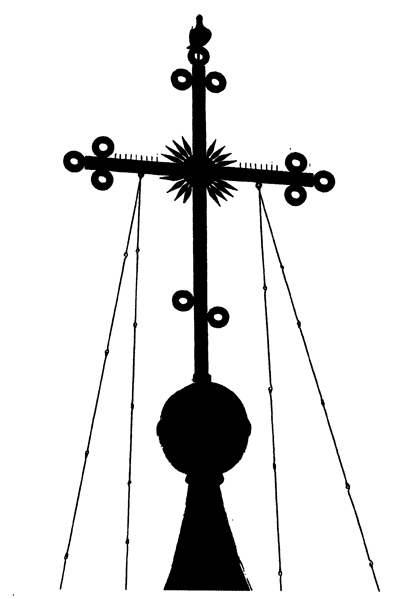

Нижний Новгород. Церковь Рождества Христова (1719)

Тобольск. Церковь Семи отроков Эфесских. (XVIII в.)

Молнии

«Яко молние видящее крестную силу» бегут злые силы от креста. Поэтому и молнии можно встретить на храмовых крестах.

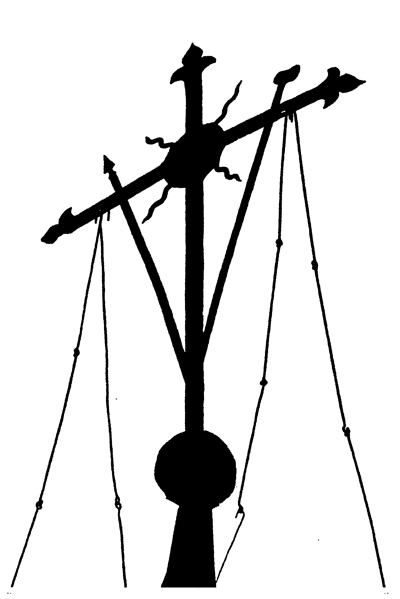

Московская область, Одинцовский район, село Юдино. Церковь Перображения Господня (1720)

Ангелы и херувимы

Прикрепляя к кресту медного ангелочка, автор подчеркивал, что у храма тоже есть ангел-хранитель. Наиболее известны и традиционны ангелы, несущие крест, подобно знамени, как на шпиле собора Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Рязань. Церковь Входа Господня в Иерусалим (XVII)

Нередко в наглавных крестах встречаются изображения Херувимов.

Московская область, село Комягино. Церковь Сергия Ражонежского

Сейчас церковь полностью реставрировали.

ЗЕМНОЕ ПРИСТАНИЩЕ

Корабль и якорь

Самые древние наши храмы, на главах которых красуется крест с полумесяцем, это Благовещенский собор Московского Кремля, новгородский Софийский собор и Дмитриевский собор во Владимире. Полумесяц – это корабль церковный, ведомый кормчим Христом.

Москва. Церковь Успения Божией Матери в Гончарах.

В XIX веке тема плывущего корабля уже не ограничивается только символом полумесяца.

Так в сретокрестии восьмиконечного креста храма Воскресения Христова на Обводном канале в Санкт-Петербурге изображен штурвал морского судна, а вместо полулунного видим косое подножие.

Если корабль стоит на якоре, то по безопасности своей он находится как бы уже на земле. И хотя его качают волны, но потопить не могут. Отличить накупольный крест на «полулунном основании» от креста –«якоря» во многих случаях почти невозможно. Единственная деталь, которая безошибочно указывает именно на «якорь», это всевозможные украшения и утолщения на окончаниях дуги.

Московская область, Луховицкий район, село Дидиново. Церковь Троицы Живоначальной

Между Небом и землей

Место пересечения горизонтали с вертикалью на кресте, место средокрестия, символизирует пересечение человеческого с божественным. Крест – посредник между землей и небом. Поэтому часто это место на кресте украшали «восьмеркой», по форме напоминающей замочную скважину. Она образована сложением двух символов – нимба (сияние святости) и цаты (драгоценной подвески обозначающей царскую «непорочность»).

Москва. Церковь Воскресения Христова в Кадашах (1687-1713)

В статье использованы материалы книги «Русский крест. Символика православного надглавного креста». Москва, «АСТ», 2006 год.