храм на селигере деревянный

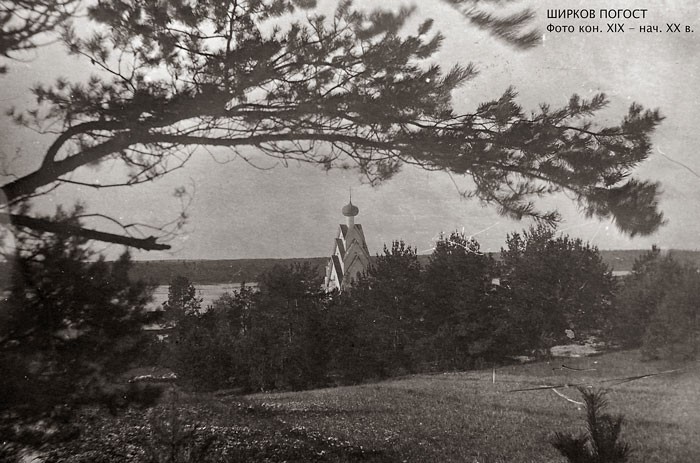

Чудо деревянного зодчества – Ширков погост.

Чудо деревянного зодчества – Ширков погост.

Желание посмотреть на чудо деревянного зодчества тверского края было давно. И вот оно свершилось. Удалось, что называется зайти с тыла, со стороны озера. Само созерцание уже дает какое-то ощущение радости бытия. Реально красиво. Просто завораживает. А если ещё и с погодой повезёт – ляпота.

Это всё я про деревянную церковь Рождества Иоанна Предтечи, построенной в 1697 году на средства прихожан, по сведениям Клировых ведомостей, в 1694, 1697 гг. при государе Петре и патриархе Адриане. Церковь является редким памятником деревянного древнерусского зодчества. Ее основание связано с двумя преданиями.

По одному преданию, церковь была построена в знак победы Александра Невского в XIII веке над литовцами на том месте, где был разгромлен враг.

Другое предание говорит о том, что в давние времена торговые люди шли по этим местам из Новгорода и несли с собой две иконы Иоанна Предтечи. Остановились на высоком берегу на отдых. А когда собрались продолжить путь, то не смогли поднять иконы и оставили их на этом удивительно красивом месте, где братья Ширковы и возвели церковь.

Согласно последних измерений, церковь вдруг стала выше на 2 метра после 2000-х годов. Но думается это только от большого желания любителей сенсаций.

В 1913 году рядом с древним храмом была построена каменная церковь. Ввиду отсутствия в деревянной церкви печей, молящимся зимой приходилось присутствовать при Богослужении, не иначе, как в тулупах и рукавицах. Однако прихожане ширковского прихода хотели сохранить деревянную церковь как памятник старины и деревянного зодчества.

Имеется документ от 1913 года: «Императорская Археологическая Комиссия препровож. при сем копии ходатайства причта и прихожан из Села Ширково Осташковского уезда и фотогр. снимок, считает долгом обратить внимание Святейшего Синода на эту церковь, требующую ремонта, как выдающихся художественных достоинств. «, подтверждающий заинтересованность государства в сохранении шедевра. Но … Мировая война 1914 года, Октябрьская революция 1917 года внесли свои коррективы.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи является самым интересным образцом деревянных ярусных церквей типа «четверик на четверике». Еще в 1887 году писалось, что «по части pyccкогo зодчества наружность церкви представляет редкость и интерес». За время cвоегo существования, церковь подверглась неоднократным ремонтам и дополнениям. В 30-40-х годах XIX века с западной стороны по центральной оси церкви была пристроена колокольня (не сохранилась). В конце XIX столетия в результате «благолепных поновлений» пластичность деревянных венцов была скрыта под унылой тесовой обшивкой, а трепетные переливы осинового лемеха на куполе сменились металлическим свечением жестяного покрытия. К 1960-м rодам ХХ столетия с запустением вceгo Ширкова погоста, церковь пришла в аварийное состояние. Прогнили нижние венцы сруба, из-за протечек в кровле обветшали и прогнили углы четвериков, почти полностью была утрачена главка церкви. В 1974-1977 годах были выполнены реставрационные работы.

Однако на сегодня можно смело говорить, что требуются новые реставрационные работы. Брёвна нижних рядов с северо-восточной стороны прогнили основательно. Появились изменения по линии горизонта. И это уже вызывает опасность обрушения всего строения.

Есть несколько интересных особенностей деревянной церкви Ширкова погоста.

1. Выше деревянной церкви в Карелии

Ее высота составляет 45 метров, что на несколько метров выше «оригинальной» Преображенской церкви в Карелии.

2. Строили на реке, теперь стоит на озере

Ширкова Погоста основан у протоки между озерами Стерж и Вселуг. Эта протока и является рекой Волгой и воды Вселуга добрались до холма, на котором стоит Ширков Погост.

3. Стоит на фундаменте из валунов

На севере подобные постройки устанавливались не на фундаменте, потому что земля из-за климата промерзает глубоко, а на больших угловых валунах. Это образует между землей и полом подклет с воздушной прослойкой, из-за чего тепло удерживается, а фундамент – «не плывет». Здесь выполнен целый фундамент из валунов, видимо из-за большого веса постройки.

4. Без единого гвоздя и из уникальных бревен

При возведении стен использовались бревна большой толщины – до 70 сантиметров. В результате деревянная церковь была построена по принципу «четверик на четверике» и завершается восьмискатными кровлями. (Сказку про гвозди обсудим в следующий раз).

5. Вернулась из небытия

На несколько десятилетий об уникальном сооружении забыли. Хотя церковь избежала сноса, в советское время ее долго считали утерянной.

6. Восстановлением занимался тот же специалист, что реставрировал Кижи

Лишь в 60-е годы архитектор Александр Ополонников снова «открыл» России «Селигерские Кижи». Тогда же, в 1960-е, именно Александр Ополонников и занялся реставрацией деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи.

7. Был тюрьмой для пленных

В период Великой Отечественной войны, во время оккупации Пеновского района немецко-фашистскими войсками, церковь стала местом содержания советских военнопленных и гражданского населения.

8. В честь Ширкова Погоста назвали деревню, а не наоборот

Историческое название деревни Наумово поменяли по наименованию расположенного рядом Ширкова Погоста в село Ширково.

Не могу не поделиться фотографиями описываемых мест. А если скажу, по секрету, что пока отцы ходили осматривать историческую и архитектурную достопримечательность, сыновья поймали щуку в 2.5 кг у причала с лодками, у некоторых возникнет ещё больше желания побывать в тех краях.

Действительно красиво. Сложно понять, как наши пращуры вообще такое строили. Как они поднимали такие брёвна на такую высоту. На то оно собственно и мастерство, которым невозможно не восхищаться.

Ширков Погост: 10 фактов о «Тверских Кижах»

Со дня основания уникальной святыни исполняется 325 лет

Фото: Церковь Рождества Иоанна Предтечи (источник: sobory.ru)

Фото: Церковь Преображения Господня в Кижах (источник: ru.wikipedia.org)

В 250 километрах от областной столицы, в Пеновском районе, есть нетронутое цивилизацией место – деревня Ширково (ранее Наумово – ред.). Стоит она на берегу озера Вселуг и известна уникальной в своем роде многоярусной деревянной церковью Рождества Иоанна Предтечи. Именно по этой постройке место и называют «Тверскими Кижами». В этом году ей исполняется 325 лет, и специально к юбилею «МК в Твери» подготовил подборку интересных фактов.

1. Выше деревянной церкви в Карелии

Церковь Рождества Иоанна Предтечи – магнит для взглядов. Туристы, стоя у ее подножия, раскрывают рты и смотрят вверх. Ее высота составляет 45 метров, что на несколько метров выше «оригинальной» Преображенской церкви в Карелии. А дата постройки, напомним, аж 1694 год.

2. Строили на реке, теперь стоит на озере

Сам Пеновский край – неповторимое место хотя бы потому, что много лет назад здесь была иная местность. Если покопаться в истории Ширкова Погоста, выявляется тот факт, что он основан у протоки между озерами Стерж и Вселуг. Эта протока и является рекой Волгой, где проходили основные торговые пути между центром России и Новгородом.

В 1943 году уровень воды на плотине Верхневолжских озер поднялся, и воды Вселуга добрались до холма, на котором стоит Ширков Погост.

3. Ученые до сих пор не могут объяснить выбор места постройки

Историки предлагают два варианта появления церкви на этом месте: согласно первой легенде, она была построена в ознаменование победы над литовцами на месте разгрома, а по второй – в результате прохода купцов из Новгорода с двумя иконами Иоанна Предтечи. Отдохнув на берегу озера Вселуг, купцы не смогли поднять иконы, поэтому оставили их там. Позже братья Ширковы возвели здесь церковь на средства прихожан.

4. Стоит на валунах

Самое время рассказать о «высоких» технологиях возведения храма. На севере подобные постройки устанавливались не на фундаменте, потому что земля из-за климата промерзает глубоко, а на большие валуны. Это образует между землей и полом подклет с воздушной прослойкой, из-за чего тепло удерживается, а фундамент – «не плывет». Но и это еще не все.

5. Без единого гвоздя и из уникальных бревен

При возведении стен использовались бревна необычной толщины – до 70 сантиметров. В результате деревянная церковь была построена без единого гвоздя ввиду дефицита железа по принципу «четверик на четверике» и завершается восьмискатными кровлями. Подобные храмы и церкви были в Торжке и Ниловой пустыни, однако давно исчезли.

6. Чуть не снесли до революции

Простояла эта церковь, построенная, казалось бы, по немыслимым технологиям более трехсот лет. Она повидала многое. В начале XX века состояние церкви было удручающим: стало неудобно и тесно, не было печи. Да и приход увеличился почти до трех тысяч человек. В результате в 1913 году рядом с деревянной церковью был построен каменный храм, действующий до сих пор. Естественно, необходимость деревянной церкви отпала, поэтому власть хотела продать ее под снос, а на вырученные деньги улучшить новый. Тогда встревоженные местные жители предприняли попытку сохранить наследие: в апреле того же года священнослужитель Илья Ильинский и диакон Михаил Голубев отправили в Императорскую Археологическую комиссию прошение с подписью еще двадцати двух уполномоченных прихода ширковской церкви. В письме говорилось: «Продать ее под снос – невозможно. Это было бы непростительным грехом по отношению к такому памятнику старины». Результат налицо: церковь стоит, а ведь могла исчезнуть…

Фото: каменная Церковь Рождества Иоанна Предтечи (источник: temples.ru)

7. Вернулся из небытия

Тем не менее, на несколько десятилетий об уникальном сооружении словно бы забыли. Хотя, как мы уже знаем, церковь избежала сноса еще в дореволюционную эпоху, в советское время ее долго считали утерянной.

Например, известный живописец Игорь Грабарь в послевоенные годы писал в своем альбоме «История русского искусства» об этой церкви как утраченной. Но впоследствии оказалось, что это не так.

8. Восстановлением занимался тот же специалист, что реставрировал Кижи

Лишь в 60-е годы архитектор Александр Ополонников снова «открыл» России «Селигерские Кижи». Тогда же, в 1960-е, именно Александр Ополонников и занялся реставрацией деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи.

Стоит отметить, что он же занимался и реставрацией Кижей на Онежском озере.

9. Был тюрьмой для пленных

В период Великой Отечественной войны, во время оккупации Пеновского района немецко-фашистскими войсками, церковь стала местом содержания советских военнопленных и гражданского населения. В подвале здания погибали люди от голода и изнеможения.

Но святыня смогла пережить и эти безбожные времена, хотя не раз попадала под прицел немецких летчиков.

10. В честь Ширкова Погоста назвали деревню, а не наоборот

Под конец XX века произошли изменения в Ширковом Погосте. Историческое название деревни Наумово поменяли по наименованию расположенного рядом Ширкова Погоста в село Ширково. И словно кара небесная на деревню в 1991 году обрушился ураган. Сильными ветрами снесло двухвековую колокольню, а чуть позже – рухнул крест. Уникальная церковь несколько лет переживала трудные времена: сыростью она пропиталась изнутри, а гниль проела углы. Местные жители поддерживали как могли «достояние» Пеновского края.

Бонус: активно реставрируется в настоящее время

Более века храм находился в ненадлежащем состоянии и был закрыт для посещения. Вести о плачевном состоянии «Тверских Кижей» дошли и до региональной власти. Три года назад по инициативе губернатора Игоря Рудени из бюджета было выделено почти 5 млн. рублей на разработку проекта по восстановлению уникальной церкви, также ее включили в федеральную целевую программу «Культура России». Тогда же на куполе снова появился крест и возобновились богослужения.

Очарование – вот что испытываешь, находясь в Ширкове. Очарование тишиной, просторами и природой, историей этих мест и неповторимой, от лишних глаз скрытой, многоярусной деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Ширково

Описание

Уникальная деревянная церковь Иоанна Предтечи 1697 года постройки

Ши́рково — село в Пеновском районе Тверской области. Входит в состав Заевского сельского поселения.

Расположено в 20 километрах к северу от районного центра Пено, на берегу озера Вселуг.

Население по переписи 2002 года — 13 человек, 6 мужчин, 7 женщин.

История

До 1991 года Ширково называлось деревней Наумово, переименована в село по названию расположенного рядом Ширкова погоста.

Ширков погост был основан у протоки между озёрами Стерж и Вселуг (эта протока и есть Волга), где проходили дороги из центра России в Новгород. Летом здесь переезжали между озёрами с запада на восток, зимой санный путь шёл по самим озёрам с юга на север. В XIV—XV Ширков погост был на границе Ржевского уезда Московского княжества, севернее, по берегам озера Стерж, была Новгородская земля.

В XVIII веке упоминается сельцо Ширково рядом с погостом, в XIX веке — владельческая деревня Наумово Село (Ширково).

Деревня Наумово во второй половине XIX — начале XX века деревня относилась к Ширковскому приходу Синцовской волости Осташковского уезда Тверской губернии. В 1889 году здесь 17 дворов, 167 жителей. Селение расположено на берегу р. Волги, которая, разливаясь широко, затопляет луга и делает покосы неудобными. Поля гористы и овражисты. Почва — б.ч. супесчаная, с песчаной подпочвой, есть и суглинок. Жители занимаются рыболовством на Волге, возят лес и вяжут сети..

В 1940 году деревня Наумово в Косицком сельсовете Пеновского района Калининской области, в ней 37 дворов, пристань на озере.

Во время Великой Отечественной войны деревня оккупирована немецко-фашистскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в январе 1942 года.

В 1997 году в Ширково 7 хозяйств, 8 жителей.

Храм на селигере деревянный

Церковь Рождества Иоанна Предтечи является самым интересным образцом деревянных ярусных церквей типа «четверик на четверике». Еще в 1887 году писалось, что «по части pyccкогo зодчества наружность церкви представляет редкость и интерес». Такой тип храма некогда был распространен, но к настоящему времени таких храмов больше не сохранилось. По метрике, составленной священником Ширковской церкви С. Ильинским к вопроснику, предложенному Императорской Археологической комиссией Академии художеств в 80-х годах XIX века, на основании клировых ведомостей, не дошедших до нас, церковь датируется 1694 годом.

За время cвоегo существования деревянная ц. Рождества Иоанна Предтечи подверглась неоднократным ремонтам и дополнениям. В 30-40-х годах XIX века с западной стороны по цептральной оси церкви была пристроена колокольня (не сохранилась). Вконце XIX столетия в результате «благолепных поновлений» пластичность деревянных венцов была скрыта под унылой тесовой обшивкой, а трепетные переливы осинового лемеха на куполе сменились металлическим свечением жестяного покрытия. Вот что об этом записано на доске, установленной в храме: «1876 года мая 13 дня. обшился сей Святый при местном притче: Иерей Глеб Соколов, Диакон Михаил Соловьев, Дьячек Дмитрий Постников и пономарь Федор Голубев.»

В 1903 гoдy церковь была впервые обмерена академиком архитектуры В.А. Щуко и архитекторами Л.Л. Шретером и Н.Е. Лансере. К 60-м rодам ХХ столетия с запустением Bceгo Ширкова погоста деревянная ц. Рождества Иоанна Предтечи пришла в аварийное состояние. Прогнили нижние венцы сруба, из-за протечек в кровле обветшали и прогнили углы четвериков, почти полностью была утрачена главка церкви. Существовавшее вокруг церкви кладбище было закрыто. Кирпичные столбы с ажурным кованым ограждением утрачены.

В 1960 году она детально обследована доктором архитектуры А.В. Ополовниковым. Под его же руководством был разработан проект реставрации и восстановления первоначального облика памятника архитектуры. Реставрационные работы на средства Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры выполнены в 1974-1977 годах Осташковским реставрационным участком Тверской области реставрационной мастерской (начальник участка Ковалев А.А.)

В 1994 году деревянный храм Рождества Иоанна Предтечи отметил свое 300-летие. Четвертая сотня лет несет уникальной церкви новые испытания. Берега Верхневолжских озер становятся местом активной коттеджной застройки, которая зачастую полностью уничтожает местный ландшафт, складывавшийся здесь веками. Подобная угроза нависла и над Ширковым Погостом. Его охранная зона не позволяет начать строительство дачных поселков и баз отдыха, но соблазн вывести местные земли из-под охраны велик. Другая тяжелейшая беда для храма, это эго разрушении е и отсутствие средств на реставрацию. Несколько недель назад с деревянного храма Иоанна Предтечи упал крест. Трехметровый, из бруса 20Х20, он летел с 45-метровой высоты. ( Храм находится в федеральной собственности. Но у государства, очевидно, руки до него не доходят. Его никто не охраняет, ни ведра с песком, ни огнетушителя. Бревна кое-где прогнили.) Сегодня храм находится в аварийном состоянии, предполагается закрыть и подход к церкви, все усилия привлечь к этой жемчужине деревянного зодчества внимание «охраняющих» и «культурных» чиновников безуспешны. Множественная переписка идет «по кругу» и никто не ответит ни перед предками, ни перед потомками за разрушенную святыню! И если это произойдет, то вполне возможно, что храм, переживший лихие времена и нашествия иноземных захватчиков, просто исчезнет, растворившись в забвении людей, не помнящих своей истории.

Для подготовки материалов использованы следующие источники:

Галашевич А.А. Художественные памятники Селигерского края М.: Искусство,1983.

Куксинская Т.В.; Селигерские земли. М.: Советская Россия,1981.

Барсегян Т.В. Земля Истока…М.: Московский университет, 2001.

Токмаков И. Ф. Город Осташков Тверской губернии и его уезд. — Сборник историко-статистических и археологических сведений. М., 1906, с. 16.

Озерецковский Н.Я. Путешествие на озеро Селигер. СПб., 1817.

Журнал «РУССКИЙ МИР» №6, Июнь 2013 « Погост над Волгой»

http://muvz.livejournal.com/3689.html (просто прекрасная статья Ивана Землякова с редкими чертежами ).

http://www.kp.ru/daily/25720.5/2713242/ ( по материалам «Комсомольской правды», статья Татьяны Румянцевой)

В очерке использованы фотографии из личного архива.

muvz

muvz

Ivan Zemlyakov

ВСТУПЛЕНИЕ

Началось все с приятной неожиданности- оказалось, что есть еще одна неделя отпуска! А то что эта неделя попала на ноябрь меня совершенно не пугало, наоборот, даже радовало. Ведь на Селигер все, как правило, едут летом с палатками- и тогда там не протолкнуться, как в городе. А в Нило – Столобенском монастыре как на курорте. Мои родители путешествующие по Селигеру несколько лет назад рассказали одну очень любопытную историю: из монастыря выходит монах, навстречу ему две девушки в купальниках. Монах им говорит- «в таком виде в монастырь нельзя». Девушки остановились, и одна другой говорит- «ну вот, так и думала что нас без платков в монастырь не пустят!» …мда. Но сейчас на дворе ноябрь и все курортники и курортницы работают, сидят дома, или же уехали в теплые края. Так что можно будет свободно смотреть на местные святыни, вдохнуть полной грудью свежий воздух, отдохнуть от большого муравейника (Москвы), пообщаться с деревенскими бабушками-старожилами, и конечно же побывать в мекке древнерусской архитектуры – церкви Рождества Иоанна Предтечи в Ширково.

ДОРОГА

Про всю дорогу от Москвы до Ширково, подробно рассказывать не буду. Скажу только что от МКАДа около 400 км. Расскажу лучше про последний грунтовый 20 километровый участок дороги до самой деревни. Качество грунтовки, как не удивительно для России, вполне неплохое, а какие виды по сторонам… это просто сказка. Пришлось пару раз остановиться и сфотографировать всю эту красоту.

Рисунок церкви в Торжке. Николай Витсен 1664г.

Рисунок Эрика Пальмквиста 1673г. Церковь изображена на дальнем плане справа.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Храм Ширкова погоста высотой 45 метров, на 8 метров выше знаменитой Преображенской церкви в Кижах. Несмотря на это деревянный храм стоит не на фундаменте (земля здесь промерзает, и глубоко!), а на мощных валунах. Между храмом и землей находится подклет, образующий изолирующую воздушную прослойку: фундамент не «плывет», а тепло в храме удерживается. В качестве гидроизоляции использовали березовую кору. Высокие технологии!

Известно, что в XVII в. В России применялось несколько видов сажени. При строительстве храма в Ширково была взята самая распространенная сажень, та, которой чаще всего пользовались плотники — простая, или ручная, определяемая расстоянием между большими пальцами раскинутых рук. Иными словами, это катеты плотничьего наугольника (152,7 см), гипотенуза которого —косая сажень (216 см). Друг с другом они соотносятся, как сторона и диагональ квадрата, а как раз с построения квадрата на земле и начинали разбивку плана древние зодчие. Размер четверика храма в Ширково 8Х8 сажен.

Основной четверик церкви, поставленный на высокий подклет, покрыт на восемь скатов. Над ним возвышается второй, меньший четверик, с такой же крутой восьмискатной кровлей, несущей, в свою очередь, третий, еще меньший четверик, покрытый, как и два нижних, и увенчанный большой главкой на круглой шее. Внутренняя сложная конструкция срубов видна лишь с чердака: в интерьере храма плоский потолок призван задерживать тепло.

Интересно решено соединение четвериков 1 и 2 ярусов: идет чередование бревна и небольшого бруска.

Композиция Иоанно-Предтеченской церкви, особенно ее первого яруса, необычайно живописна. Насыщенный светотенью, с мощными выносами бревенчатых консолей галереи, низ церкви создает впечатление могучей конструктивной напряженности. Горизонтальные членения нищевника подчеркивают редкую по силе устремленность ввысь последующих ярусов, решенных по сравннию с живописным первым ярусом более плоскостно, как бы графично.

Нищевник опоясывает основной объем памятника с запада, севера и юга, опирается на мощные, трехметрового выноса, консоли. С запада вынос нищевника больший (5 метров) в сравнении с другими сторонами. Здесь помимо консолей галерею поддерживают и массивные столбы, являющиеся одновременно и конструктивными опорами крыльца. Интерьер памятника решен в традиционных формах древнерусского зодчества: стены тесаны топором из бревен большого сечения со скругленными углами, глухой, набранный из плах по балкам-матицам потолок, как в древнерусских клетских церквях, пол из массивных плах.

В интерьере хорошо сохранились только великолепно выполненные тябла (балки для установки икон) первоначального иконостаса. Живопись на них традиционна: мягкий, изящный орнамент из повторяющихся очень крупных и обобщенных волют. К сожалению все старинные образы исчезли в 1950-1970-х гг.

В храме было сделано достаточно много лавок для старых и немощных богомольцев. Если наличие лавок вдоль стен нищевника- довольно обычное явление в деревянном зодчестве, то устройство лавок в четверике встречается достаточно редко. Резьба их опушных повторяла резьбу подзоров на фасаде.

ПЕРИОД С СЕРЕДИНЫ ХIХ В ДО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ В

За время cвоегo существования деревянная церковь Рождества Иоанна Предтечи подверглась неоднократным ремонтам и дополнениям. В 30-40-х годах XIX века с западной стороны по центральной оси церкви была пристроена колокольня, а чуть позже в результате «благолепных поновлений» пластичность деревянных венцов была скрыта под унылой тесовой обшивкой, а трепетные переливы осинового лемеха на куполе сменились металлическим свечением жестяного покрытия. На обшивке были нарисованы псевдоокна.

Вот что об этом записано на доске, установленной в храме: «1876 года мая 13 дня. обшился сей Святый Храм при местном притче: Иерей Глеб Соколов, Диакон Михаил Соловьев, Дьячек Дмитрий Постников и пономарь Федор Голубев.»

В XIX столетии на Ширков погост приезжали путешественники, которые хотели увидеть уникальный деревянный храм. Еще в 1887 году писалось, что «по части pyccкогo зодчества наружность церкви представляет редкость и интерес». Впервые ее зарисовал А.А. Виноградов в 1877 году, а знаменитый русский художник А.Л. Рябушкин сделал рисунок «Храм Иоанна Предтечи на Ширковом погосте», который хорошо передал архитектуру памятника, а также облик крестьянского поселения и его жителей.

В 1901 году всего прихожан было 2692 человека. Возможно и это отчасти спасло древний храм: смысла расширять деревянную церковь не было. Надо было строить большой каменный храм. Его и возвели, по проекту тверского епархиального архитектора А.П. Федорова (один из лучших проектов этого архитектора), назначив подушный сбор среди всех прихожан и собрав за шесть-семь лет нужную сумму.

В 1903 году из Санкт-Петербурга в Ширково приехала представительная комиссия, чтобы изучить деревянный храм. Академиком архитектуры В.А. Щуко, архитекторами Л.Л. Шретером и Н.Е. Лансере были проведены обмеры храма и выполнены чертежи и фотографии. Помогал им владелец усадьбы Ивановское Алексей Николаевич Вараксин. В 1913 году в обращении в Императорскую Археологическую комиссию прихожане со свя¬щенником Ильей Голубевым, церковным старостой Гавриилом Коровкиным писали: «В погосте Ширково, что на Волге, 19-ти верстах от ея истока, нахо¬дится относящийся ко второй половине ХVII века замечательный памятник старины — храм во имя Св. Иоанна Крестителя. Стиль церкви—древнерус¬ский, оригинальной постройки с многочисленными на все фасады двухскатными крышами, в несколько ярусов. А само здание сооружено из бревен и балок непомерной толщины. Прихожане по мере сил и возможностей ремонтировали и поддерживали свой храм по сие время. Однако неудобства, выражающиеся в том, что ввиду отсутствия в оном печей, молящимся зимой приходилось присутствовать при Богослужении не иначе, как в тулупах и рукавицах, заставили приложить все усилия для постройки нового каменного храма. При этом расходы настолько поколебали приходской бюджет, что о поддержке старой церкви нечего стало и думать. Поступить по установленному обычаю, т.е. продать ее на снос дабы на вырученные деньги улучшить новый храм — невозможно: это было бы непростительным грехом по отношению к такому памятнику старины. Между тем на ремонт как выяснилось из осмотра сведующими людьми, потребно от 1200 руб. до 1500. Взять же их прихожанам и без того обремененным постройкой нового храма, положительно негде. Посему покорнейше просим Импе¬раторскую Археологическую комиссию принять в свое ведение церковь, как одну из археологических древностей Тверской губернии».

Археологическая Комиссия обратилась в Священный Синод с прошением, в котором говорится: «Императорская Археологическая Комиссия препровож. при сем копии ходатайства причта и прихожан из Села Ширково Осташковского уезда и фотогр. снимок, считает долгом обратить внимание Святейшего Синода на эту церковь, требующую ремонта, как выдающихся художественных достоинств. »

Но начавшаяся в 1914 году первая мировая война, революционные события, гражданская война отодвинули решение охраны редкого памятника старины до лучших времен.

Лишь в 1930-е годы Ширков погост посетил прославленный исследователь древнерусского искусства и архитектуры Петр Дмитриевич Барановский.

Он создал в Москве музей в Коломенском, сохранил от разрушения сотни памятников архитектуры, благодаря ему древний Ярославль сохранил свой историчес¬кий облик, храмы, монастыри и историческую застройку. Он обратил внимание общественности на древний памятник, но вскоре началась Великая Отечественная война.

ВОЕННЫЙ ПЕРИОД

К середине октября 1941 года почти все села, деревни и хутора Пеновсого района были оккупированы немцами. Здесь действовали 3-я Ударная армия под командованием генерала М.А. Пуркаева и 4-я Ударная армия генерал-лейтенанта А.И. Еременко, впоследствии прославленного маршала Советского Союза.

Великие чудеса героизма проявили воины Красной Армии, им помогали и партизаны. Здесь, в непроходимых верхневолжских лесах и болотах, колхозник из деревни Бельково Никита Александрович Александров повторил славный подвиг Ивана Сусанина. Весь советский народ знал имя легендарной партизанки Героя Советского Союза Лизы Чайкиной. Она родилась в маленькой верхневолжской деревушке Руно.

Советским войскам противостояли части 9-й и 16-й немецких армий. В состав немецких войск входила дивизия СС «Мертвая голова», которая отличалась особой жестокостью. Во время оккупации Пеновского района в 1941 году немецко-фашиаскими захватчиками в подклете церкви Иоанна Предтечи содержались советские военнопленные, а также и гражданское население. Многие из них умерли от голода и издевательств.

ИСТОРИЯ РЕСТАВРАЦИИ

У деревянной ширковской церкви длинная реставрационная история. К 60-м годам ХХ столетия с запустением вceгo Ширкова погоста деревянная ц. Рождества Иоанна Предтечи пришла в аварийное состояние. Прогнили нижние венцы сруба, из-за протечек в кровле обветшали и прогнили углы четвериков, почти полностью была утрачена главка церкви.

Знаменитый архитектор-реставратор А.В. Ополовников в 1960 году вновь «открыл» его для русского искусства. Под его же руководством был разработан проект реставрации и восстановления первоначального облика памятника архитектуры. Вел архнадзор Анатолий Иванович Кустов.

Самое главное к 1977 году реставрация все же завершилась с полной заменой нижней части сруба и воссозданием утраченной еще в начале XIX века галереи-нищевника…

Три века стоит на пеновской земле деревянная церковь Рождества Иоанна Предтечи. И кажется, что плывет она, вознесенная в небо, отражаясь в воде живописного озера Вселуг, словно корабль. Радуют глаз ее отточенные конструкции, неповторимые своей легкостью, плавностью, утонченностью линий.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи не является действующей. Лишь раз в год 7 июля в день Рождества Иоанна Предтечи проводится праздничный молебен и крестный ход.

muvz

muvz