храм гроба господня где находится в россии

Новоиерусалимский монастырь: как добраться и режим работы в 2021 году, адрес и официальный сайт

Новоиерусалимский монастырь — это одна из самых известных и почитаемых обителей центральной части России, главной особенностью которой является то, что расположенный здесь Воскресенский собор построен по образу и подобию Храма Гроба Господня на Голгофе в Иерусалиме, хотя внешне обители совсем не похожи друг на друга.

Адрес

Московская область, Истра, ул. Советская, дом №2

Как добраться

Режим работы в 2021 году

С 1 июня разрешено посещение храмов Московской области при соблюдении некоторых ограничений: ношение масок, соблюдение социальной дистанции 1,5 метра и прочих.

Осмотреть обитель можно с 9:00 до 18:00 часов.

Воскресенский собор и Константино-Еленинская церковь

Стоимость билетов в 2021 году

Описание

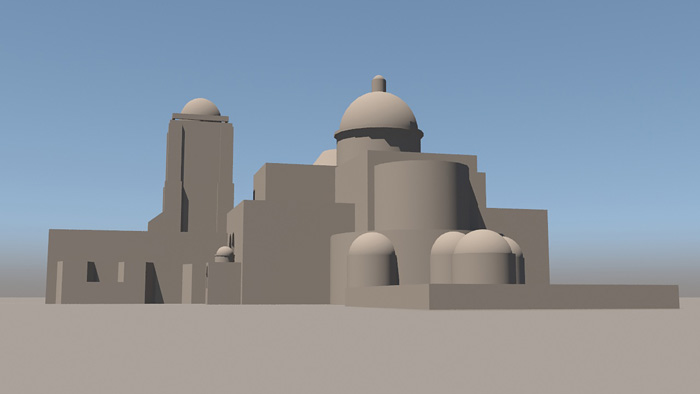

С высоты птичьего полета Новоиерусалимский мужской монастырь выглядит как возвышающаяся на холме хорошо укрепленная крепость, в центральной части которой расположен златоглавый Воскресенский собор. Его купол в виде шатра с 60 окнами можно назвать визитной карточкой обители.

Купол в виде шатра с 60 окнами

В Воскресенском соборе, как и в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, находятся три главные святыни христиан:

Голгофа, место распятия Христа, расположена на втором ярусе храма, к ней ведет лестница, устроенная справа от главного входа. В небольшой комнате установлен крест, выполненный в Иерусалиме и по размеру совпадающий с Иерусалимским Крестом Господнем. Также здесь установлен камень с трещиной, имитирующий скалу, расколовшуюся в момент смерти Спасителя, когда на неё пролилась кровь Христа.

Кувуклия в Воскресенском соборе

С западной стороны к зданию пристроена ротонда с огромным двухъярусным куполом, в центре которой сооружена кувуклия, то есть часовня с гробом Господня. Здесь расположено ложе, на которое в пещере на склоне горы Голгофы поместили тело Христа.

Шатёр ротонды изнутри

В храме рядом со входом находится Камень помазания, на который перенесли тело Спасителя, когда сняли с креста, здесь его умащивали миром (благовонным маслом) и подготовили к погребению.

Камень помазания в Воскресенском соборе

В Новоиерусалимском монастыре, как и в Иерусалиме, вход в постройку расположен с южной стороны. В восточной части расположена подземная церковь святых Константина и Елены, находящаяся на глубине в шесть метров.

Лестница из 33 ступеней соединяет собор с подземной церковью Константина и Елены

Сохранилось предание, что именно на такой глубине царица Елена обрела Животворящий Крест.

Придел Обретения Честного Креста в Константино-Еленинской церкви

Церковь Константина и Елены на Святой Земле вырублен в скале.

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь: копия Святой Земли в Подмосковье

Приблизительное время чтения: 2 мин.

Ново-Иерусалимский монастырь в Истре, пожалуй, самое необычное место для паломника в Подмосковье. Конечно, рядом хватает интересных достопримечательностей и великих святынь, к которым легко добраться по железной дороге, но где еще можно увидеть Святую Землю, не выезжая из России? Только здесь.

Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь

Основан в 1656 году Патриархом Никоном. Обитель воспроизводила на русской земле комплекс святых мест Палестины, чтобы верующие могли их увидеть своими глазами, не предпринимая далекой и сложной поездки. В XVII веке не было ни фотографий, ни достоверных сведений о Святой Земле, а монастырь позволял прикоснуться к евангельской истории.

1. Воскресенский собор

Копия Храма Гроба Господня. Главная особенность собора — ротонда. В ее центре над местом, изображающим место погребения Спасителя, стоит небольшая часовня — кувуклия (на заставке материала). В ней — так же как и в Иерусалиме — находится копия камня, на который было положено тело Христа. А еще в Воскресенском соборе есть отдельный храм на втором этаже, примерно на том месте, где располагалась Голгофа — гора Распятия.

Во время Великой Отечественной войны монастырь почти полностью разрушили — позже это было отдельным пунктом обвинения группы бывших руководителей Третьего рейха на Нюрнбергском трибунале. Реставрацию обители начали уже в 1942, а завершили только в 2019 году. Монашеская жизнь возродилась здесь в 2008 году.

2. Скит Патриарха Никона

Красивый, но очень скромный скит. В нем находился рабочий кабинет, келья и домовый храм Богоявления. Патриарх Никон прожил здесь несколько лет после размолвки с царем.

3. Силоамская купель

Возле стен монастыря бьет источник, который призван напомнить о евангельской купели Силоам — месте, где Христос исцелил слепого.

4. Гефсиманский сад

Место, где Спаситель провел последние часы на свободе и где был предан поцелуем Иуды.

5. Башни монастыря

Каждая башня своим названием отсылает к старому Иерусалиму: Дамасская, Гефсиманская, Сионская…

6. Иордан

Река Истра напоминает евангельскую реку в верхнем течении.

Дорога

Добраться до Нового Иерусалима проще всего по железной дороге от метро Рижская, Дмитровская, Войковская или Тушино. Время в пути от 50 минут до 1 часа, ехать нужно до станции Новоиерусалимская или Истра.

От Новоиерусалимской проложен удобный пешеходный маршрут с указателями. Хотя северо-запад Подмосковья загружен не так сильно, как другие районы —пробки бывают и тут, а потому электричка позволяет сэкономить минимум 20 минут вашего времени.

Рижское направление Московской железной дороги соединяет столицу не только с ближними пригородами (часть его пути до станции Нахабино используется как вторая линия Московских центральных диаметров), но и с отдаленными районами Подмосковья. Благодаря ему можно попасть не только в Новый Иерусалим, но и к Иосифо-Волоцкому монастырю в Волоколамске, а также к разъезду Дубосеково, где установлен памятник двадцати восьми панфиловцам.

Самая дальняя станция — Шаховская — находится в 150 километрах от Москвы и делает возможным сообщение столицы с одним из самых отдаленных районов области.

Не менее важную роль Рижское направление МЖД играет в транспортных перевозках, оно соединяет столицу с прибалтийскими портами. А также делает возможным пассажирское сообщение как с Ригой, так и российскими городами — Ржевом и Великими Луками.

Текст: Кирилл Баглай

Фото: Дюз Мехмет, Владимир Ештокин

Новый Иерусалим и Храм Гроба Господня

Новоиерусалимский монастырь был основан патриархом Никоном в 1656 году как пространственная икона Святой Земли. Воскресенский собор, по замыслу основателя, должен был стать копией Храма Гроба Господня в Иерусалиме. В те времена совершить паломничество на Святую Землю было невероятно трудно, дорого и опасно, такая поездка занимала не менее года, и мало кто мог себе ее позволить. А создание копии иерусалимских святынь на русской земле давало возможность большому числу православных совершить такое паломничество, как бы сейчас выразились, виртуально.

Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря, 2019 год

Завершить свой замысел патриарх Никон не успел: после ссоры с царем Алексеем Михайловичем он был лишен сана, а затем сослан на север Вологодской области, в Ферапонтов монастырь. Новый Иерусалим достраивался уже после смерти Никона.

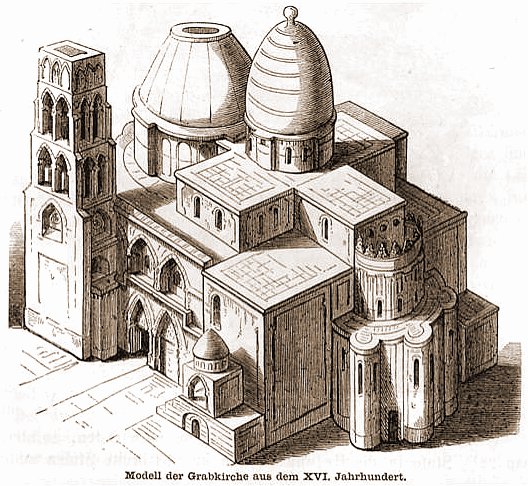

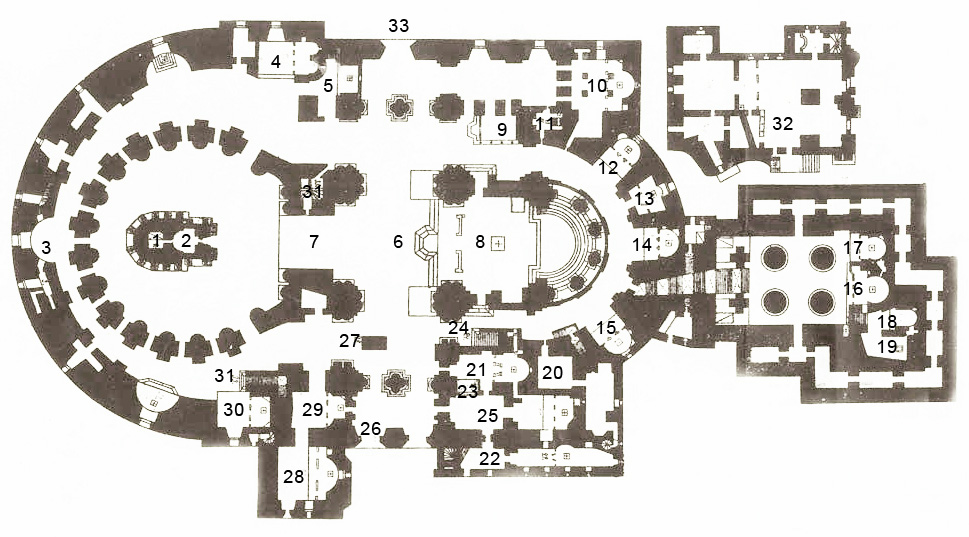

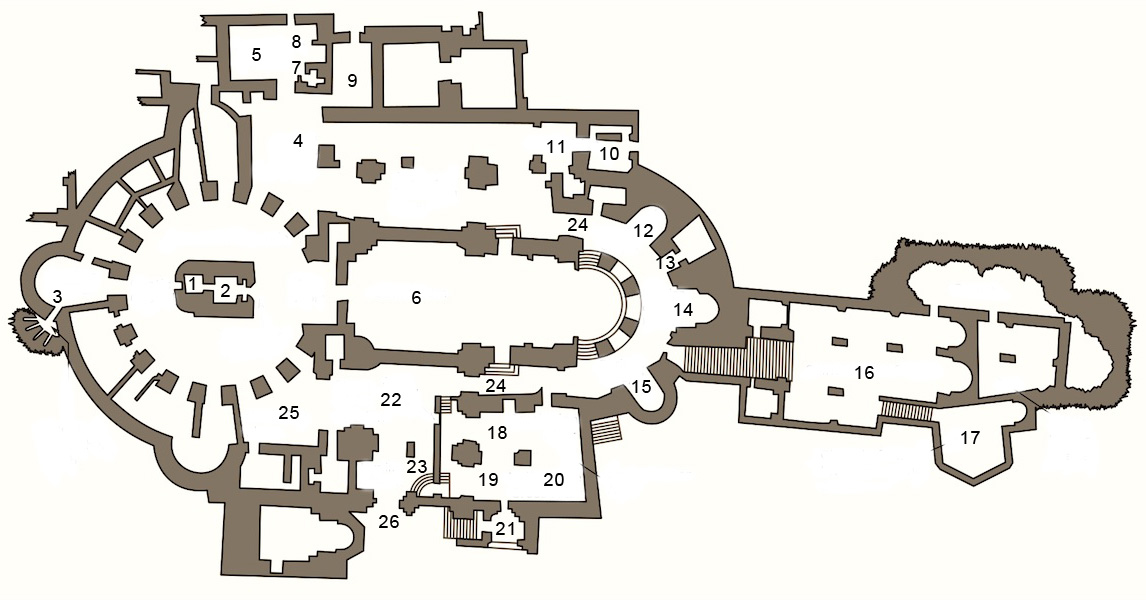

При проектировании собора патриарх Никон ориентировался на объемную деревянную модель храма Гроба Господня. План постройки почти точно повторяет Иерусалимский прообраз. Некоторые элементы воспроизвелены в точности, другие несколько отличаются по масштабу, но совпадают по расположению.

Модель храма Гроба Господня, XVI век

Кипарисовая модель Храма Гроба Господня, которой пользовался патриарх Никон при строительстве собора

Собор сильно пострадал от пожара в 1726 году, и был возобновлен по повелению императрицы Елизаветы Петровны в 1749-59 годах. Именно тогда своды собора, изначально украшенные лишь изразцами, дополнились тяжеловесной лепниной в стиле барокко.

Во время Великой Отечественной войны монастырь сильно пострадал. Колокольня, купола храма и роттонды были взорваны, уникальные изразцы лежали среди груды кирпичей. После войны начались восстановительные работы, которые в вялотекущем режиме велись до 1990-х годов.

Впервые я попала в Новый Иерусалим еще в конце 1980-х годов. Собор был на реставрации, войти внутрь не было возможности. Над главным алтарем уже был восстановлен купол, а вот с перекрытием роттонды дело обстояло сложнее. Перекрыть такой большой пролет высоким шатром довольно сложно, конструкция должна быть легкой, чтобы стены выдержали нагрузку. Проект металлической конструкции шатра разработал Нодар Канчели, строительство велось не один год.

Воскресенский собор. Фото начала 1990-х

Возведение наместника монастыря о.Феофилакта в сан архимандрита. 8 мая 2016 года

Собор Новоиерусалимского монастыря, 25 января 2015 года. Вид с востока

На последнем фото видно, что собор в своем объеме довольно близко повторяет храм Гроба Господня. Но Иерусалимский Храм очень трудно представить целиком, поскольку он окружен плотной городской застройкой.

Некоторое представление об объеме Храма Гроба Господня дают фотографии, сделанные из двора, расположенного над храмом царицы Елены, а также с городских стен Старого Иерусалима.

Храм Гроба Господня, вид с востока. Фото сделано автором в 2014 году

Храм Гроба Господня, вид с городских стен. Фото сделано автором в 2014 году

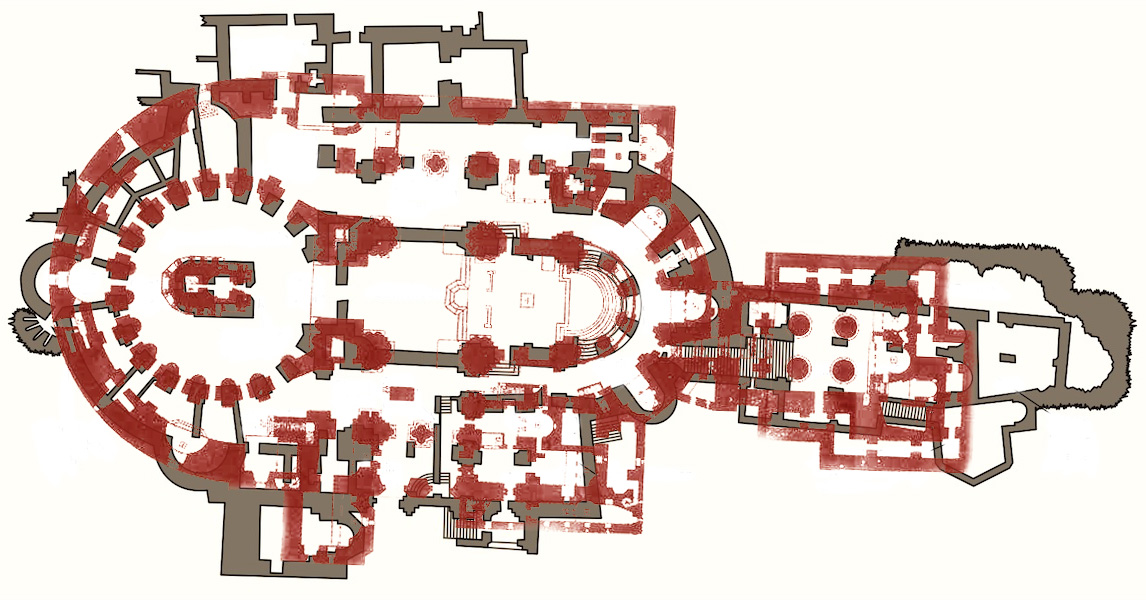

Наложение планов двух соборов показывает почти полное совпадение основных элементов по размеру и взаимному расположению. Кафоликон (основной алтарь), ротонда, кувуклия, приделы совпадают полностью. Немного смещены колокольня и подземная церковь царицы Елены, но смещение незначительное.

В Иерусалиме подземная церковь находится значительно глубже, соответственно лестница в нее ведет более длинная. Этим обусловлено смещение. На русской земле значительно заглубляться в грунт было опасно из-за грунтовых вод и особенностей климата. Даже при таком заглублении, какое было сделано в Новом Иерусалиме, через пару столетий пришлось выкопать по периметру подземной церкви ров для отвода воды, который существует по сей день.

В наши дни многие посетители Нового Иерусалима бывали в Иерусалиме настоящем, и потому могут сравнивать и оценивать воплощение никоновской идеи.

Я хорошо помню впечатления от первой экскурсии по собору. В то время теплой и пригодной для служб была только церковь (придел) Успения, а весь остальной собор был в холодным и неуютным, и находился в плачевном состоянии.

Придел Поругания. Фото 2008 года

Я тогда еще не бывала на Святой Земле и никак не могла понять, что означают части храма, посвященные разным моментам Страстей Христовых. Мне представлялось, что они являются символическим отражением Евангельского повествования, собранными в определенной последовательности. Расположение Голгофы и Кувуклии Гроба Господня в одном храме на расстоянии нескольких десятков шагов было вовсе непонятно и осознавалось только в символическом смысле. Словам экскурсовода о том, что Воскресенский собор в точности повторяет Храм Гроба Господня в Иерусалиме, не получалось верить: мешали толстощекие херувимы на стенах. Я никак не могла представить, чтобы в Иерусалиме было нечто подобное.

Зато после того, как я побывала в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, осмотр Новоиерусалимского собора сопровождался радостью узнавания Прообраза. Я ходила по собору и не замечала нелепой барочной лепнины, потому что видела себя идущей по голым каменным плитам Иерусалима. Я попадала из придела в придел и удивлялась, насколько точно все это воспроизводит Образец. Не требовалось уже большого напряжения фантазии, все было перед глазами.

Для наглядности предлагаю сравнить фотографии главных святынь двух храмов.

Голгофа. Новый Иерусалим

Сама скала Голгофы еще в Средние века была обтесана и обрублена со всех сторон, оказавшись внутри храма. Сейчас части скалы можно увидеть через несколько окошек, оставленных в разных местах. На фото видны застекленные витрины по сторонам престола, сквозь них видна верхняя часть скалы.

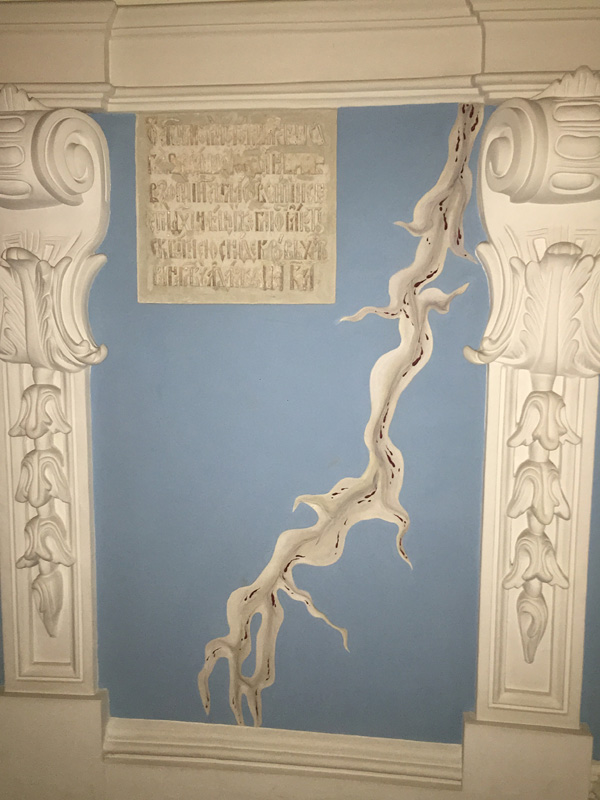

Примечательно, что в Новом Иерусалиме воспроизвели и все три отверстия, в которых были установлены кресты, и трещину в скале (см. фото выше).

Трещина в скале Голгофы, вид из придела Адама. Иерусалим

В трещине установлен прибор, контролирующий ее ширину. За все время измерений она не увеличивалась.

Часть скалы Голгофы, видимая из полукруглого обхода (Скорбного пути). Иерусалим

В Новом Иерусалиме воспроизвели символическое изображение трещины в скале, придав ей дополнительный духовный смысл. По преданию считается, что под Голгофой располагались древние захоронения, где покоились останки Адама. Когда скала треснула, то Кровь Распятого Господа стекла по Кресту в расщелину скалы и омыла череп Адама, смыв с него первородный грех. Именно поэтому на резных изображениях Распятия под Крестом часто изображаются череп и кости.

Поэтому в Новом Иерусалиме нарисовали капли Крови, стекающей по расщелине в камне.

Символическое изображение трещины в скале Голгофы. Новый Иерусалим

Камень Помазания в Иерусалиме находится прямо напротив входа в Храм, и большинство паломников, входя, в первую очередь прикладываются именно к нему. Это место, где, по преданию, Иосиф Аримафейский с Никодимом положили Пречистое Тело Господа, снятое с Креста, чтобы помазать благовониями и обвить Плащаницей перед погребением. Камень покрыт плитой красного мрамора и благоухает драгоценным миром.

Камень Помазания в Иерусалиме

Камень Помазания в Новом Иерусалиме находится на том же месте, но из-за того, что вход в храм с противоположной стороны (с севера, а не с юга), он не сразу оказывается перед глазами входящего человека. Возможно, при Никоне действовал южный вход, но сейчас пользуются северным.

В 2008 году камень Помазания лежал прямо на полу, как в Иерусалиме, и чтобы приложиться в нему, нужно было опуститься на колени. После раставрации камень подняли, и сейчас он находится на уровне порядка 60 см от пола.

Наместник монастыря архимандрит Феофилакт благословляет паломников привозить со Святой Земли миро и возливать на камень Помазания в Новом Иерусалиме. Мы тоже исполнили это благословение прямо в день освящения собора. Сейчас камень благоухает, почти как в Храме Гроба Господня.

Камень Помазания в Новом Иерусалиме. 2008 год

Камень Помазания в Новом Иерусалиме. 2018 год

Иосиф Аримафейский с Никодимом погребли Тело Господа в новом гробе, который находился неподалеку от места Распятия. Только попав в Иерусалим, понимаешь, насколько в действительности близко это было. Еще в XI веке паломники влезали в Гроб Господень сквозь узкий лаз в скале, рассказы об этом сохранились в текстовых источниках, в частности, в «Хождении игумена Даниила». Впоследствии проход был несколько расширен (но и сейчас войти можно, только согнувшись пополам, и только по одному, а в погребальной камере одновременно могут находиться не более трех человек). Скалу, в которой был выдолблен гроб, обтесали и над ней построили часовню, которая носит название Кувуклия. Внутри Кувуклии есть окошко, через которое можно увидеть необработанный камень и представить, как выглядел Гроб Господень изначально.

Кувуклия Гроба Господня. Иерусалим

Кувуклия в Новом Иерусалиме по своим объемам меньше, а по внутреннему пространству несколько больше. Это вполне понятно, ведь ее стены не заключают в себе куски скалы.

Входя в Кувуклию, паломник сначала попадает в придел Ангела, где лежит небольшой округлый камень. Этим камнем закрывалася вход в Гроб Господень, и как сказано в Евангелии, он был весьма велик. Но паломники, посещавшие Святую Землю, отбивали кусочки этого камня и увозили с собой, как святыню. Поэтому камень сильно уменьшился.

В Новом Иерусалиме камень представлен уже таким, каким он был в XVII веке, то есть небольшим. По размеру он примерно соответствует тому, который в наши дни можно видеть в Иерусалиме.

Кувуклия в Новом Иерусалиме

Кафоликон (центральный алтарь) в Храме Гроба Господня

В Новом Иерусалиме нет проблемы разделения между конфессиями, тут весь храм православный. Центральный алтарь имеет огромный 12-ярусный иконостас. Здесь совершаются торжественные богослужения.

Главный алтарь в Воскресенском соборе, Новый Иерусалим

Сейчас уже трудно сказать, как воспринимали творение патриарха Никона его современники и ближайшие потомки, простые русские паломники, посещавшие Новоиерусалимский монастырь. Получалось ли у них представить себя на Святой Земле, или они испытывали те же трудности, что и я?

Вера русского народа (именно простого народа, а не образованного на западный лад дворянства) была в те времена простой и искренней. Поэтому я думаю, что люди вполне могли не задаваться сложными вопросами, а просто верить. И поклоняться в Воскресенском соборе, как поклонялись бы в Иерусалиме, куда у них не было надежды попасть.

Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря. План

Храм Гроба Господня в Иерусалиме. План

1 – Святой Гроб, 2 – Придел Ангела, 3 – Гробы Иосифа и Никодима, 4 – Место явления Христа Марии Магдалине, 5 – Франсисканский придел Бичевания, 6 – Церковь Воскресения Господня (Кафоликон) Иерусалимского патриархата, 7 – Место явления Христа Своей Матери после Воскресения (католическое предание), 8 – Место, где был узнан Крест Господень (католическое предание), 9 – католическая ризница, 10 – Придел Пресвятой Богородицы, 11 – Придел Темницы Господней, 12 – Придел Лонгина сотника, 13 – Ниша с колонной бичевания, 14 – Придел Разделения риз Господних, 15 – Придел Тернового венца, 16 – Подземная церковь царицы Елены, 17 – Место, где был обретен Голговский крест, 18 – Придел Авраама (Иоанна Предтечи), 19 – Канцелярия греческой патриархии, 20 – Хранилище святынь, 21 – Лестница Марии Египетской (вход замурован), 22 – Камень Помазания, 23 – Лестница на Голгофу, 24 – Скорбный путь, 25 – Место, где стояли Жены Мироносицы во время Распятия, 26 – Вход в Храм.

Гроб Господень хранится в России?

В ноябре 2016 года в Иерусалиме произошло знаковое для всех христиан событие: археологи подняли каменную плиту с погребального ложа Христа, остававшуюся нетронутой на протяжении почти пятисот лет. Однако известный историк, исследователь духовных орденов мира Андрей Синельников в своих интервью неоднократно утверждал, что настоящая плита Гроба Господня, лежавшая на захоронении более двух тысяч лет назад, находится в России.

Святая копия

Возникает закономерный вопрос: если археологи сняли с погребального ложа Христа копию плиты, где же находится сам оригинал, одна из главных святынь православия? Андрей Зиновьевич познакомил автора этой статьи с одной из выдвинутых им версий.

Та плита, которая попала в руки археологов, была установлена в часовне над местом погребения Христа в 1555 году с достаточно прагматической целью — уберечь святое место от паломников, вандалов и простых зевак. Правда, внутри захоронения, кроме груды камней, неизвестно как там оказавшихся, учёные не обнаружили ничего. Пытались определить, что представлял собой камень, на котором тело Христа пролежало трое суток, а также выяснить, почему именно это ложе приобрело сакральный смысл.

Впрочем, сомневаться в святости данного места нет никакого повода — ведь именно в этой часовне каждый год в Великую субботу происходит сошествие небесного огня. При этом сама часовня несколько раз была разрушена, а то здание, которое мы видим сегодня, относительно молодое — оно возведено лишь в 1810 году. Причём у учёных нет никаких сомнений, что они имеют дело с копией плиты Гроба Господня. Где же находится её оригинал, сегодня неизвестно. Правда, этот факт стараются не афишировать.

Пропажа святыни

Размышляя о том, где может находиться настоящий Гроб Господень, Андрей Зиновьевич обратил внимание на Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Историк подчёркивает, что из всех христианских стран только в России воссоздана точная копия Иерусалимского храма Гроба Господня. При этом, как известно, именно за ним снаряжались многочисленные кровавые крестовые походы.

По данным Синельникова, во время одного из них настоящий Гроб Господень сначала был вывезен из Иерусалима в Константинополь, а затем в начале XIII века оказался в России. Причём это событие выглядит сенсацией лишь сегодня, в то время как в раннем Средневековье о нём было известно. Главное внимательно читать летописи и исторические хроники.

Как утверждают летописи, в 1204 году крестоносцами был взят Константинополь. Произошло это во время четвёртого крестового похода. Причём нападение на столицу Византии крестоносцы осуществили исключительно с целью грабежа, чтобы рассчитаться за корабли, предоставленные им для похода Венецией. Были разграблены, а затем и разрушены многочисленные дворцы, храмы и богатые кладовые города.

В том числе — храм Святой Софии. Неудивительно, что кроме драгоценностей крестоносцы вывезли из Константинополя множество религиозных реликвий, которых в городе святого Константина было великое множество. В церквах находились мощи апостолов, святых и ветхозаветных пророков. Фактически не Иерусалим, а именно Константинополь в то время являлся городом священных артефактов.

Настоящая плита Гроба Господня также находилась в Константинополе, она была подарена храму Святой Софии императором Мануилом Комнином. По соседству, во Влахернской церкви, располагалась знаменитая Туринская плащаница, в то время как терновый венец, часть честного креста и священное копьё хранились в Фаросской церкви Большого дворца.

Даже такие удивительные реликвии, как правая рука Иоанна Крестителя, Моисеевы Скрижали Завета и одна из разрушительных Иерихонских труб Иисуса Навина также находились в Константинополе. Все эти бесценные святыни достались крестоносцам. Однако, как выяснилось позже, не все.

В 1204 году папа Иннокентий II, проведя инвентаризацию священных артефактов, неожиданно обнаружил, что бесследно пропала одна из главных христианских святынь — плита Гроба Господня.

Путешествие в Россию

После взятия крестоносцами Константинополя следы плиты Гроба Господня в европейских летописях теряются. Зато её — след неожиданно появляется на Руси. Во время работы в государственных исторических архивах Синельников обнаружил летописные своды, в которых говорится, что плита Гроба Господня после первого крестового похода была тщательно измерена и во всех подробностях описана одним из славянских паломников — игуменом Даниилом.

Прочесть об этом можно в литературном памятнике Древней Руси «Хождение», датированном XII веком. В то время данная святыня, которую наши предки называли «Лавица», находилась ещё на своём историческом месте в Иерусалиме. Однако на Руси о ней не только знали, но и почитали как одну из главных христианских святынь. Спустя несколько десятилетий новгородский боярин Добрыня Ядрейкович составил наиболее полный перечень христианских святынь, находящихся в Константинополе до его варварского разграбления крестоносцами.

Следовательно, на Руси были отлично осведомлены о перемещении плиты Гроба Господня из Иерусалима в Константинополь. Однако в российскую историю боярин Добрыня Ядрейкович вошёл вовсе не за свои литературные заслуги. Едва он вернулся из Константинополя в Великий Новгород, как принял священный сан под именем инока Антония, после чего получил от преподобного чудотворца Варлаама Хутынского в управление его обитель. Честь по тем временам несказанная.

Подоплёку объясняет IV Новгородская летопись. В ней чёрным по белому написано: «В лето 6719. Тогда же было пришёл Добрыня Ядрейкович из Цареграда и привезе с собою Гроб Господень, а сам пострижен на Хутыни у Святого Спаса». Получается, что Гроб Господень чудесным образом выскользнул из рук крестоносцев и благодаря смелому боярину оказался в Великом Новгороде. Мало того.

Наши дни

Самое удивительное, что за прошедшие с четвёртого крестового похода столетия никто не предъявлял России претензий по поводу возврата плиты Гроба Господня. Церковнослужители по всему миру, безусловно, отлично знают историю про Добрыню Ядреиковича. При этом официально считается, что на Русь он привёз вовсе не саму плиту, а лишь ленточку, которой обмерил одну из главных христианских святынь, или в крайнем случае её осколок.

Правда, в то же время многие историки сомневаются в подобной трактовке событий, приводя вполне убедительные доводы в пользу того, что в России оказалась именно сама плита, а не её осколок или обмерная лента. Во-первых, историкам хорошо известна миниатюра из Летописного свода под говорящим названием «Добрыня везёт Гроб Господен из Цареграда». Не обмерную ленту или осколок в ларце, а именно всю плиту. Во-вторых, существуют данные о раскопках в соборе Софии Новгородской, где в 1211 году архиепископ Антоний (боярин Добрыня Ядрейкович) получил кафедру.

Находка относится к годам его жизни и описывает пять столпов, каменных опор для утраченной каменной плиты (трапезы). Причём размеры плиты в точности повторяют характеристики плиты Гроба Господня — 175 на 98 сантиметров. Данные параметры точно соответствовали длине и ширине погребального ложа Христа, той самой «лавице», которую в начале XII века описал, находясь в Иерусалиме, игумен Даниил.

Возникает вопрос, куда пропала «лавица» из Великого Новгорода. Андрей Синельников считал, что, скорее всего, после разгрома города Иваном Грозным она была негласно вывезена в Москву. Кстати, о том, что плита какое-то время находилась в столице, есть упоминание в описании реликвий Успенского собора Кремля.

На шатре для хранения реликвий любой желающий и сегодня может прочесть: «…в шестое лето патриаршества Филарета Патриарха Московского и Всея Руси зделанное бысть сия решётка в соборую церковь около Гроба Господня в лето 7133 года (1625 по Р. X.) месяца сентября 30 дня».

Тем не менее сегодня шатёр пуст. Очевидно, данная реликвия находится в России, но её точное местонахождение относится к разряду закрытой информации.