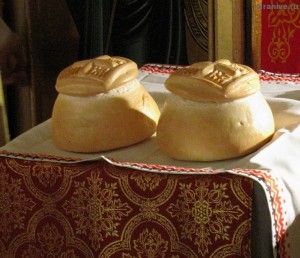

хлеб освящаемый на пасху

Рыбинское благочиние

Сайт создан по благословению Преосвященного Филарета, Епископа Канского и Богучанского

Пасхальный хлеб — АРТОС : что такое, история, употребление

Подражая Апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб, как в видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни. Называется этот хлеб АРТОС.

Слово артос ( в переводе с греческого языка — квасной хлеб) — общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе — просфора всецелая.

Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное место, вместе с образом Воскресения Господня и, в заключение пасхальных торжеств, раздается верующим.

|

Употребление артоса идет с самого начала христианства. В сороковой день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о Господе — они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда сходились на общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и полагали на это место хлеб.

Подражая Апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб, как в видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни. На артосе изображен крест, на котором виден только терновый венец, но нет Распятого — как знамение победы Христовой над смертью, или изображение Воскресения Христова. С артосом соединяется и древнее церковное предание, что Апостолы оставляли за столом часть хлеба — долю Пречистой Матери Господа в напоминание постоянного общения с Ней — и после трапезы благоговейно делили эту часть между собой. В монастырях этот обычай носит название Чин о Панагии, то есть воспоминание о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских церквах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с раздроблением артоса.

Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи на Литургии после за амвонной молитвы. На солее, против Царских врат, на уготованном столе или аналое полагают артос. Если приготовлено несколько артосов, то все они одновременно освящаются. После каждения вокруг стола с установленным артосом священник читает молитву: «Боже Всесильный и Господи Вседержителю, Иже рабом Твоим Моисеем во исходе Израилеве от Египта, и в освобождении людей Твоих от горький работы фараоновы, агнца заклати повелел еси, прообразуя на Кресте закланнаго волею нас ради Агнца, вземлющаго всего мира грехи, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа! И ныне, смиренно молим Тя, призри на хлеб сей, и благослови, и освяти его. Ибо и мы, раби Твои, в честь я славу, и в воспоминание славнаго Воскресения Тогожде Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, Имже от вечный работы вражия и от адовых нерешимых уз разрешение, свободу и проведение улучихом, пред Твоим величеством ныне во всесветлый сей, преславный и спасительный день Пасхи, сей приносим: нас же сего приносящих, и того лобзающих и от него вкушающих, Твоему небесному благословению причастники быти сотвори и всякую болезнь и недуг от нас Твоею силою отжени, здравие всем подавая. Ты бо еси источник благословения и цельбам податель, и Тебе славу воссылаем Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков».

|

| Освящение пасхального артоса в Псково-Печерском монастыре |

После молитвы иерей окропляет артос святой водой, говоря: «Благословляется и освящается артос сей окроплением воды сея священныя, во имя Отца и Сына и Святаго духа. Аминь» (трижды). Аналой с артосом ставят на солее пред образом Спасителя, где артос лежит в течение всей Святой седмицы. Его сохраняют в храме всю Светлую седмицу на аналое перед иконостасом. Во все дни Светлой седмицы по окончании Литургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма.

В субботу Светлой седмицы по заамвонной молитве читается молитва на раздробление артоса: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Хлебе ангельский, Хлебе жизни вечныя, сошедый с Небесе, напитавый нас во всесветлыя сия дни пищею духовною Твоих Божественных благодеяний, тридневнаго ради и спасительнаго Воскресения! Призри и ныне, смиренно молим Тя, на мольбы и благодарения наша, и якоже благословил еси пять хлебов в пустыни, и ныне благослови хлеб сей, яко да вси, вкушающии от него, телеснаго и душевнаго благословения и здравия сподобятся благодатию и щедротами Твоего человеколюбия. Ты бо еси освящение наше, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков».

Артос раздробляется и в конце Литургии при целовании Креста раздается народу как святыня. Употреблять Артос нужно натощак, со святой водой, и с молитвой и благоговением.

Род артоса на нижней степени освящения представляет пасхальный кулич, церковно-обрядовая пища, но вовсе не мирская роскошь.

Хлеб освященный (просфора, антидор, артос)

Хлеб в Церкви – символ Христа. Об этом сказал Он Сам: «Я есть Хлеб жизни» ( Ин.6:48 ). Если земной хлеб питает человеческую жизнь, то Христос, Хлеб небесный, приобщает человеческую жизнь к полноте Божественной жизни в вечности.

И ещё хлеб – символ самой Церкви. Вот как об этом говорится в древней евхаристической молитве: «Как этот хлеб был рассеян по холмам и, будучи собран, стал единым, так будет собрана Церковь Твоя от концов земли в Твое Царствие» (Дидахе, гл. 9).

Просфо́ра своим происхождением уходит в первые века христианства, когда верующие сами приносили хлеб, вино, елей (то есть оливковое масло), воск для свечей – все, что нужно для совершения богослужения. Это приношение (по-гречески просфора), или пожертвование, принимали диаконы; имена принесших вносили в особый список, который с молитвой провозглашали во время освящения Даров. Из этих добровольных приношений (просфор) отделялась часть хлеба и вина для преложения в Тело и Кровь Христову, из воска изготовлялись свечи, а прочие дары, над которыми также произносились молитвы, раздавались верующим. Впоследствии просфорой стали называть только хлеб, употребляемый для совершения Литургии. Со временем в храмах стали вместо обыкновенного хлеба специально выпекать просфоры, принимая в качестве пожертвования кроме обычных приношений и деньги.

Просфору можно получить за свечным ящиком после Литургии, подав до начала богослужения записку «О здравии» или «О упокоении». Имена, указанные в записках, прочитываются в алтаре, и за каждое имя из просфоры вынимается частица, почему такая просфора называется еще «вынутая».

В конце Литургии молящимся раздается антидо́р – части просфоры, из которой на проскомидии был извлечён Святой Агнец. Греческое слово антидор происходит от слов анти – вместо и ди орон – дар, то есть точный перевод этого слова – вместодарие.

«Антидор, – говорит святой Симеон Солунский, – есть священный хлеб, который был принесен в предложение и которого середина была вынута и употреблена для священнодействия; этот хлеб как запечатленный копием и принявший Божественные слова преподается вместо Страшных Даров, то есть Таин, тем, которые не причащались их».

А́ртос (от греч. ἄρτος — хлеб) — большая просфора с изображением Воскресения Господня или Креста, освящаемая в день Пасхи, полагаемая, затем, в храме на аналое, где хранится всю Светлую седмицу, раздробляемая и раздаваемая верующим в Светлую субботу с целью благоговейного потребления.

В память того, что Господь по Своем Воскресении многократно являлся апостолам и вкушал с ними пищу, апостолы и после Его Вознесения имели обычай оставлять за трапезой незанятым среднее место и полагать пред ним часть хлеба, как бы для Господа, присутствующего среди них. Вот этот хлеб и представляет собой ныне употребляемый в Церкви артос. В продолжение Светлой седмицы он лежит в храме на аналое, перед иконостасом, а вне службы – перед открытыми Царскими вратами, напоминая о явлениях воскресшего Господа апостолам и о пребывании Его с нами. Сообразно с значением Пасхи, которая соединяет в себе события смерти и Воскресения Господа, на артосе изображается знамение победы Христовой над смертью, или крест, увенчанный тернием, или икона Воскресения Христова.

Освящается артос молитвой, окроплением святой водой и каждением в день Светлого Христова Воскресения на Литургии после заамвонной молитвы. Его полагают на солее против царских врат на уготованном столе. После каждения вокруг стола с артосом священник читает особую молитву, после чего трижды окропляет артос святой водой со словами «Благословляется и освящается артос сей окроплением воды сея священныя во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Во все дни Светлой седмицы по окончании литургии торжественно совершается крестный ход вокруг храма с артосом. В монастырях он ежедневно поставляется на трапезу и полагается на особом столе или аналое, для напоминания монахам, что среди них, как некогда среди апостолов, невидимо присутствует Сам Господь, истинный Хлеб жизни. В чине артоса поются тропари, в которых говорится о Воскресении Христа и о Его пребывании с нами.

В субботу Светлой седмицы в конце Литургии священник произносит особую молитву, во время чтения которой артос раздробляется, а при целовании креста раздается народу как святыня.

Частицы а́ртоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими как духовное врачевство от болезней и немощей. Артос принято употреблять в особых случаях, например, в болезни, всегда со словами «Христос Воскресе!»

Артос по благодати ниже антидора, но выше просфоры. Т.е. если верующий захочет принять сразу артос, антидор и просфору, то сначала вкушается антидор, затем артос, а затем просфора. Святитель Иннокентий Херсонский в слове перед раздачей артоса сказал: «Его должно употреблять с благоговением как святыню, но не следует придавать ему какое-нибудь большее значение. Некоторые думают, будто этот хлеб может заменять божественное Причащение Святых Христовых Тайн. Такое мнение – грешное, христианин должен знать и помнить, что ничто, никакая святыня не может заменить Пречистого Тела и Крови Господа нашего Иисусa Христа. Поэтому нет никакой надобности хранить целый год этот хлеб, как делают сие некоторые, приписывая артосу значение, какого он не имеет. Это запрещено и церковной властью (Указом Св. Синода 1723 г., 15 июня)».

В храме дали какой-то хлеб. Что с ним делать?

Если коротко: дали в церкви хлеб — ешь. А если хотите понять, какие символы за этим стоят и как этот хлеб различается, — читайте в «Слайдах».

Просфорá

Просфора — самый известный «церковный хлеб», который используется на литургии. С греческого переводится как «приношение» — в древности христиане приносили хлеб для совершения литургии. Выглядит просфора как маленькая булочка из двух частей: нижняя (бОльшая) и верхняя (меньшая). На верхней отпечатывают изображение Креста с буквами «ИС», «ХС», «NIKA»— Иисус Христос побеждает. Также на просфорах могут изображать Пресвятую Богородицу или святых.

Какие бывают просфóры?

Бывают большие просфоры (служебные) — их используют вместе с вином для приготовления вещества Причастия, и малые — из них священник достает небольшие частички, поминая при этом людей о здравии и о упокоении (то есть молится о живых и умерших). В конце Литургии священник со словами «омый, Господи, грехи поминавшихся здесь Кровью Твоею честною» ссыпает все эти частицы в Чашу с Кровью Христа. Малые просфоры раздают верующим после службы. Подробнее о просфорах, их видах и использовании на литургии читайте в нашем материале.

Áртос

Артос (дословно «квасной хлеб») — большая просфора с изображением Креста или Воскресения Христова, которую освящают на Пасху. Он стоит всю Светлую неделю перед алтарем, а в субботу после службы его раздают верующим. Артос — символ незримого присутствия Христа. Когда после Вознесения апостолы совершили трапезу и причащались, то, вспоминая своего Учителя, оставляли одно место пустым и клали возле него хлеб. Артос хранят дома до следующей Пасхи и употребляют с молитвой об укреплении душевных и физических сил.

Хлеб с вином

На всенощном бдении (совершается вечером накануне праздников) освящается пять хлебов. Это символ-воспоминание чуда, когда Иисус Христос накормил 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбами (Мф 14:19–21). Священник читает молитву над хлебами, вином, елеем (маслом) и пшеницей. Немного позже на том же всенощном бдении священник помазывает лоб верующих маслом и каждому дают частичку хлеба, смоченного вином. Зерна пшеницы обычно не раздают.

Антидóр

Антидор — остатки одной из служебных просфор (смотрите слайд № 2), которые не использовали для Причастия. Их раздают верующим после причащения вместе с запивкой (еще ее называют теплотой).

Запи́вка

Запивкой (или теплотой) называют воду, которую подают верующим после причастия. Это нужно для того, чтобы частички Тела и Крови Христовых не остались во рту. В разных храмах вместо воды могут подавать сильно разбавленное вино, сок или даже чай.

Хлеб жизни. Зачем раздают артос

Что такое артос?

Слово артос переводится с греческого как «квасной хлеб» — общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе — просфора всецелая. Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное место, вместе с иконой Воскресения Господня и, в заключение пасхальных торжеств, раздается верующим.

Откуда пошла традиция употреблять артос?

Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В сороковой день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о Господе, они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда сходились на общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и полагали на это место хлеб.

Что символизирует артос?

Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб как видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни. На артосе изображен крест, на котором виден только терновый венец, но нет Распятого — как знамение победы Христовой над смертью, или изображение Воскресения Христова.

С артосом соединяется и древнее церковное предание, что апостолы оставляли за столом часть хлеба — долю Пречистой Матери Господа — в напоминание постоянного общения с Ней и после трапезы благоговейно делили эту часть между собой. В монастырях этот обычай носит название Чин о Панагии, то есть воспоминание о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских церквах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с раздроблением артоса.

Как освящают артос?

Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы. Артос полагается на солее, против Царских Врат, на уготованном столе или аналое. После освящения артоса аналой с артосом ставят на солее пред образом Спасителя, где артос лежит в течение всей Святой седмицы. Его сохраняют в храме всю Светлую седмицу на аналое пред иконостасом.

Во все дни Светлой седмицы по окончании Литургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма. В субботу Светлой седмицы по заамвонной молитве читается молитва на раздробление артоса, артос раздробляется и в конце Литургии при целовании Креста раздается народу как святыня.

Как хранить и принимать артос?

Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими как духовное врачевство от болезней и немощей. Артос употребляется в особых случаях, например в болезни, и всегда со словами «Христос воскресе!»

Артос: пасхальный хлеб

В фото- и видеоистории Владимира Ештокина

Приблизительное время чтения: 3 мин.

Всю светлую седмицу в православных храмах можно увидеть большую просфору, лежащую на специальном столике на самом почетном месте – перед открытыми Царскими вратами. Это артос. Так называется хлеб на закваске с изображением Креста или Воскресения Христова. Артос в переводе с греческого, собственно, и означает «квасной хлеб».

Традиция употребления артоса восходит к апостольским временам. Когда в сороковой день после Воскресения Иисус Христос вознесся на небо, его ученики и последователи находили утешение в воспоминаниях о своем Учителе – они вспоминали каждое Его слово, каждое действие. Собираясь на общую молитву, они, вспоминая Тайную вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. Во время общей трапезы ученики по традиции оставляли за столом первое место незримо присутствующему среди них Учителю и полагали на это место хлеб.

Продолжая Апостольскую традицию, первые пастыри Церкви установили традицию в праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб как видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни. В православных монастырях эта традиция сохранилась практически в неизменном виде: всю Светлую седмицу артос приносят в трапезную и поставляют на свободное место за столом или же на отдельный столик. Артос и сегодня символизирует невидимое присутствие Иисуса Христа в нашей жизни.

Как пекут артос

Как правило, артосы начинаю выпекать в дни Великого поста или незадолго до его начала. Это зависит, в первую очередь, от их необходимого количества. В приходских храмах, где выпекают небольшое количество хлебов, вполне управляются за неделю до Пасхи; в больших монастырях, где счет идет на тысячи, делать это начинают задолго до Великого поста.

При этом сам процесс выпекания артосов, по сути своей мало чем отличается от выпечки обычных просфор, и, может, не столько сложен, сколько трудоемок. Достаточно сказать, что только сама выпечка продолжается более четырех часов. А ведь еще надо подготовить тесто, остудить выпеченные артосы…

Полный технологический цикл выпекания артосов длится без малого двадцать четыре часа. А выпекают артосы в… обычных алюминиевых кастрюлях, обмазанных изнутри воском. Готовность выпеченного хлеба определяют по цвету. Тело артоса должно иметь цвет человеческого тела, то есть практически белый с легким желтоватым оттенком.

И вот, наконец, светлый праздник Воскресения Христова. На Пасхальном богослужении после Литургии артос выносят в храм и устанавливают перед Царскими вратами. Совершается чин освященяя артоса. Священник читает подобающие торжественному моменту молитвы и окропляет артос святой водой.

Освященный артос, положенный на специальном столике перед Царскими вратами мы и видим всю светлую седмицу. Каждый день, после Литургии, с артосом совершается крестный ход вокруг храма, и после этого он снова водворяется на свое место.

Когда раздают артос

Ну а в светлую субботу, опять же после Литургии совершается последний крестный ход и священник совершает чин раздробления артоса. Батюшка читает специальную заамвонную молитву и копием разрезает тело артоса на небольшие кусочки.

Откроем читателю небольшую тайну. На больших приходах, где на праздничную службу приходит очень много народу, артосы, а их бывает очень много, начинают дробить уже в пятницу, иначе в субботу можно просто не успеть одарить всех желающих святым хлебом.

Получив благословение от батюшки, где-нибудь в самом спокойном уголке храма собираются бабушки и с Божией помощью, под пение молитв совершают они это почти что таинство, чтобы утром следующего дня никто не остался обделенным.

Артос считается наряду со святой водой одной из святынь православной церкви, и, так же как и святая вода, обладает особыми свойствами. В Православной церкви артос используют для подкрепления телесных и душевных сил.

При этом артос, как любая святыня, требует к себе трепетного отношения – при небрежном к нему отношении он, как и обычный хлеб, может заплесневеть. Для длительного хранения его обычно разделяют на мелкие кусочки и, высушив их, хранят в стеклянной таре. Употребляют его натощак, как правило, запивая святой водой.

Берегите артос. Берегите себя.

Благодарим приход храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе за возможность фото- и видеосъемки.

Смотрите также: Инфографика – Просфора