грануляции паутинной оболочки головного мозга

Грануляции паутинной оболочки головного мозга

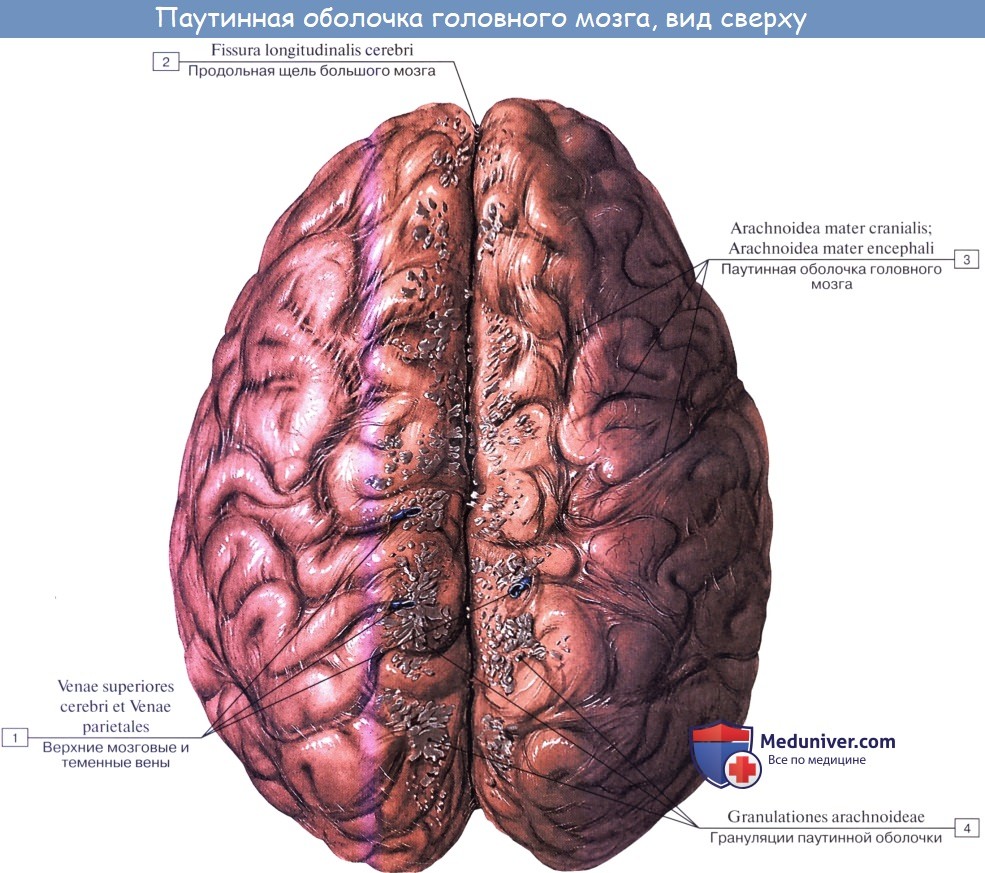

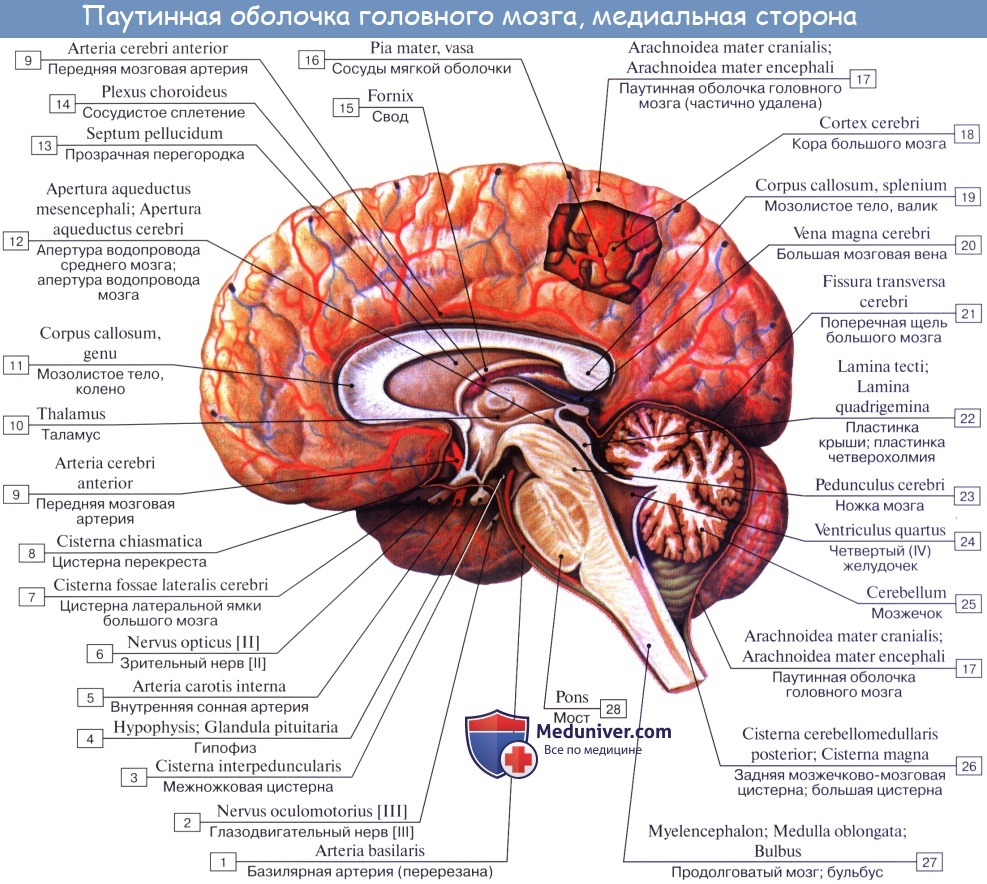

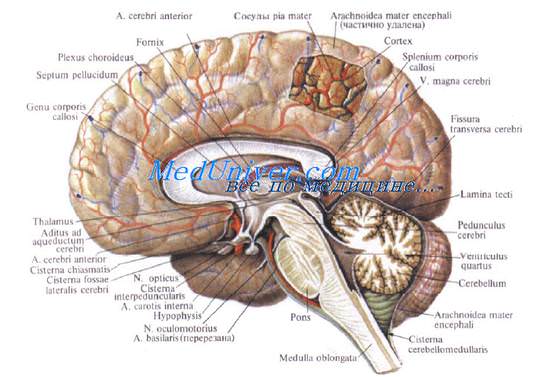

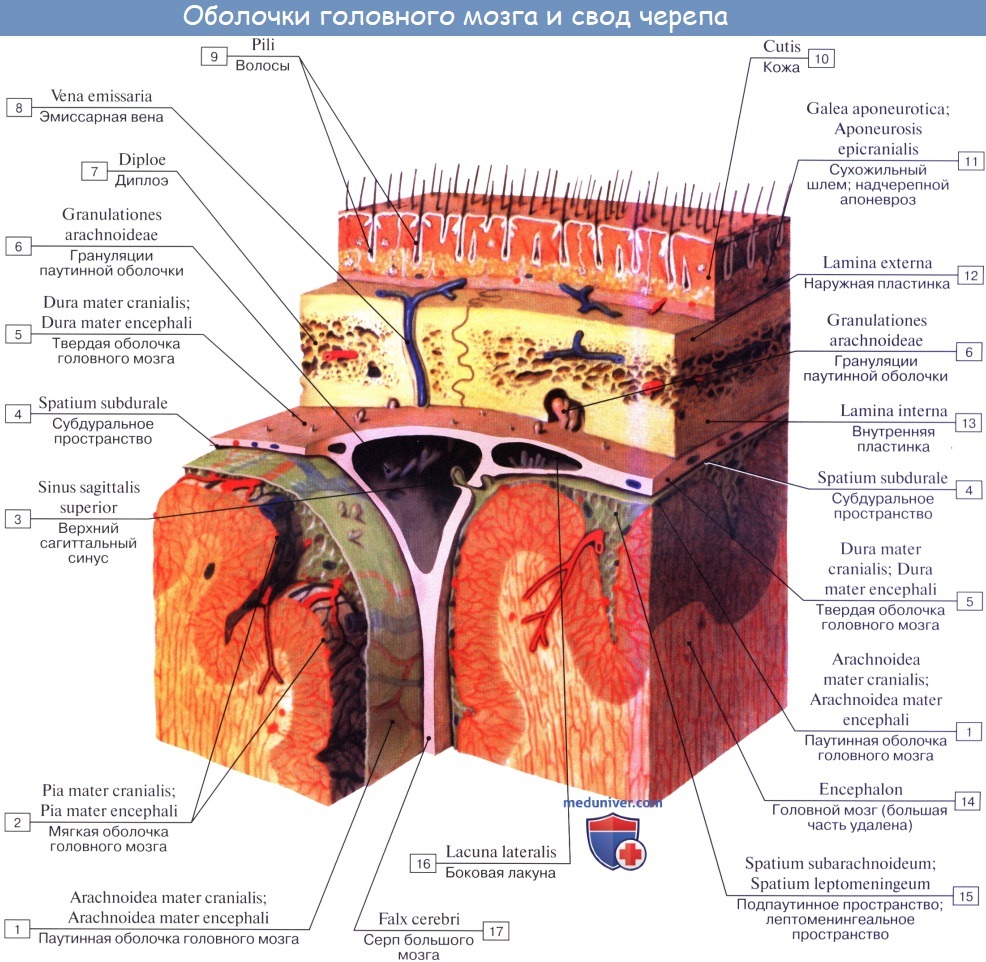

Паутинная оболочка, arachnoidea encephali, так же как и в спинном мозге, отделяется от твердой оболочки капиллярной щелью субду-рального пространства. Паутинная оболочка не заходит в глубину борозд и углублений мозга, как pia mater, но перекидывается через них в виде мостиков, вследствие чего между ней и мягкой оболочкой находится подпаутинное пространство, cavitas subarachnoidealis, которое наполнено прозрачной жидкостью. В некоторых местах, преимущественно на основании мозга, подпаутинные пространства развиты особенно сильно, образуя широкие и глубокие вместилища спинномозговой жидкости, называемые цистернами.

Имеются следующие цистерны:

1. Cisterna cerebellomedullaris (самая большая) между задним краем мозжечка и продолговатым мозгом.

2. Cisterna interpeduncularis между pedunculi cerebri.

3. Cisterna chiasmatis впереди chiasma opticum.

4. Cisterna fossae lateralis cerebri в соименной ямке.

Все подпаутинные пространства широко сообщаются между собой и у большого отверстия затылочной кости непосредственно продолжаются в подпаутинное пространство спинного мозга. Кроме того, они находятся в прямом сообщении с желудочками мозга через отверстия в области задней стенки IV желудочка: apertura mediana ventriculi quarti, открывающееся в cisterna cerebellomedullaris, и apertura lateralis ventriculi IV. В подпаутинных пространствах залегают мозговые сосуды, которые соединительнотканными перекладинами, trabeculae arachnoideales, и окружающей жидкостью предохраняются от сдавления.

Особенностью строения паутинной оболочки являются так называемые грануляции паутинной оболочки, granulationes arachnoideales, представляющие выросты паутинной оболочки в виде кругловатых телец серо-розового цвета, вдающихся в полость венозных синусов или же в лежащие рядом кровяные озера. Они имеются у детей и у взрослых, но наибольшей величины и многочисленности достигают в старости. Увеличиваясь в размерах, грануляции своим давлением на черепные кости образуют на внутренней поверхности последних углубления, известные в остеологии под названием foveolae granulares. Грануляции служат для оттока спинномозговой жидкости в кровяное русло путем фильтрации.

Грануляции паутинной оболочки головного мозга

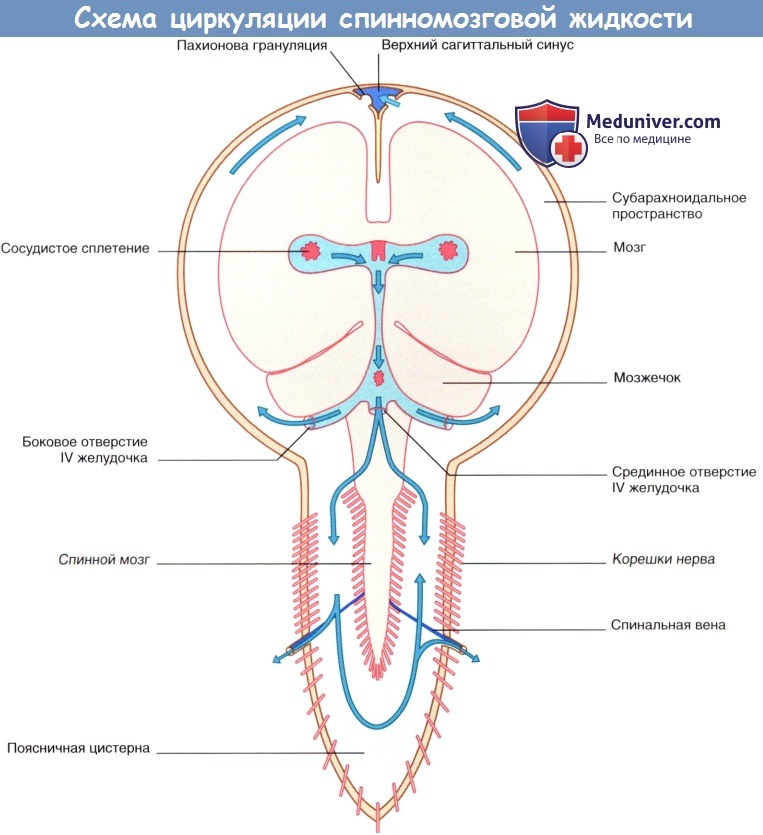

Спинномозговую жидкость секретируют в желудочки мозга клетки сосудистого сплетения. Из латеральных желудочков спинномозговая жидкость оттекает в III желудочек через межжелудочковое отверстие Монро, а затем переходит по водопроводу мозга в IV желудочек.

Оттуда спинномозговая жидкость стекает в субарахноидальное пространство через срединную апертуру (отверстие Мажанди) и боковую апертуру IV желудочка (циркуляцией жидкости в центральном канале спинного мозга можно пренебречь).

Часть спинномозговой жидкости субарахноидального пространства стекает через большое затылочное отверстие и доходит до поясничной цистерны в течение 12 часов. Из субарахноиадального пространства нижней поверхности мозга спинномозговая жидкость направляется вверх через вырезку намета мозжечка и омывает поверхность полушарий мозга. Затем спинномозговая жидкость реабсорбируется в кровь через грануляции паутинной оболочки — пахионовы грануляции.

Пахионовы грануляции представляют с собой выросты паутинной оболочки размером с булавочную головку, вдающиеся в покрытые твердой мозговой оболочкой стенки основных мозговых синусов, особенно верхнего сагиттального синуса, в который открываются малые венозные лакуны. В эпителиальных клетках паутинной оболочки спинномозговая жидкость переносится в составе крупных вакуолей.

Однако до верхнего сагиттального синуса может не доходить около четверти спинномозговой жидкости. Часть спинномозговой жидкости оттекает в пахионовы грануляции, которые вдаются в спинномозговые вены, выходящие из межпозвоночных отверстий; другая часть переходит в лимфатические сосуды ад-вентиции артерий области нижней поверхности головного мозга и эпиневрия черепных нервов. Эти лимфатические сосуды направляются к шейным лимфатическим узлам.

Ежедневно образуется около 500 мл спинномозговой жидкости (300 мл секретируют клетки сосудистого сплетения, 200 мл образуется из других источников, которые описаны в главе 5). Общий объем спинномозговой жидкости в организме взрослого человека составляет 150 мл (25 мл циркулирует в системе желудочков и 100 мл — в субарахноидальном пространстве). Полная замена спинномозговой жидкости происходит от двух до трех раз в день. Нарушение обмена спинномозговой жидкость может привести к ее накоплению в системе желудочков — гидроцефалии.

Спинномозговая жидкость проходит из субарахноидального пространства в мозг по околососудистым пространствам артериол; кроме того, на этом уровне или на уровне эндотелия капилляров спинномозговая жидкость способна проникать в ножки астроцитов, клетки которых образуют плотные контакты. Астроциты участвуют в формировании гематоэнцефалического барьера. Гематоэнцефалический барьер — активный процесс, осуществляемый через водопроводящие каналы (поры) в плазматической мембране ножек астроцитов при участии интегрального белка мембраны — аквапорина-4 (AQP4). Жидкость высвобождается из астроцитов и переходит во внеклеточное пространство, где смешивается с жидкостью, высвобожденной в результате метаболических процессов клеток мозга.

Эта межклеточная жидкость «протекает» в мозге и попадает через поверхность эпендимы или мягкой мозговой оболочки в спинномозговую жидкость, в составе которой она выводится из мозга в кровяное русло. В случае недостаточности лимфатической системы мозга гематоэнцефалический барьер обеспечивает доставку различных секретируемых нейронами или клетками глии сигнальных молекул, а также элиминацию растворенных тканевых веществ и поддержание осмотического равновесия мозга.

а) Гидроцефалия (от греч. hydor—вода и kephale—голова) — избыточное накопление спинномозговой жидкости в системе желудочков мозга. В большинстве случаев гидроцефалия возникает в результате накопления спинномозговой жидкости в системе желудочков мозга (вызывающего их дилатацию) или в субарахноидальном пространстве; исключение составляют состояния, при которых причиной избыточной продукции спинномозговой жидкости является редкое заболевание — папилломатоз клеток сосудистого сплетения. [Термин «гидроцефалия» не используют для описания избыточного «скопления» спинномозговой жидкости в системе желудочков и субарахноидальном пространстве при старческой атрофии мозга; иногда в этих случаях используют термин «гидроцефалия ex vacuo» (т.е. смешанная заместительная гидроцефалия).]

Гидроцефалия может быть вызвана такими патологическими процессами, как воспаление, опухоли, травмы и изменение осмолярности спинномозговой жидкости, В связи с этим распространенная теория о том, что причиной гидроцефалии может быть исключительно нарушение путей оттока спинномозговой жидкости, оказывается чрезмерно упрощенной и, вероятно, неверной.

Гидроцефалию у детей наблюдают при мальформации Арнольда-Киари, при которой мозжечок частично погружается в спинномозговой канал в результате недостаточного развития задней черепной ямки во внутриутробном периоде. При отсутствии лечения голова ребенка может достигать размеров футбольного мяча, а полушария мозга истончаются до толщины листа бумаги. Гидроцефалия практически всегда сочетается с расщеплением позвоночника.

Острая или подострая гидроцефалия может развиться при нарушении оттока спинномозговой жидкости в результате смещения мозжечка в большое затылочное отверстие или обструкции IV желудочка объемным новообразованием (опухолью или гематомой)/

Причиной гидроцефалии у любых возрастных групп может быть воспаление оболочек мозга — менингит. Одной из патогенетических составляющих развития гидроцефалии может быть лептоменингеальная адгезия, нарушающая циркуляцию спинномозговой жидкости на уровне оттока из желудочков, вырезки намета мозжечка и/или пахионовых грануляций.

б) Резюме. Спинномозговая жидкость. В области нижней поверхности мозга спинномозговая жидкость находится в большой цистерне мозга, цистерне моста, межножковой цистерне и охватывающей цистерне. Кроме того, спинномозговая жидкость распространяется вдоль оболочек зрительного нерва; повышение внутричерепного давления может вызвать сдавление центральной вены сетчатки, что приводит к отеку диска зрительного нерва. Дуральный мешок спинного мозга окружает спинной мозг и оканчивается на уровне II крестцового позвонка. Корешки спинномозговых нервов расположены в поясничной цистерне, в области которой проводят поясничную пункцию.

Секретируемая сосудистым сплетением спинномозговая жидкость поступает в субарахноидальное пространство через три отверстия IV желудочка; некоторая ее часть проходит в поясничную цистерну. Минуя вырезку намета мозжечка и субарахноидальное пространство головного мозга, спинномозговая жидкость направляется вверх к верхнему сагиттальному синусу и его лакунам через пахионовы грануляции. Нарушение циркуляции спинномозговой жидкости может привести к гидроцефалии.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.11.2018

Грануляции паутинной оболочки головного мозга

Следующим слоем является паутинная оболочка головного мозга, arachnoidea mater cranialis, проходящая поверх борозд мозга. Гематомы, образующиеся между твердой и паутинной оболочками, называются субдуральными (см. рис. 5.2).

Между паутинной и следующей, мягкой мозговой оболочкой головного мозга, pia mater cranialis (encephali), располагается подпаутинное (субарахноидальное) пространство, вместе с оболочками переходящее на спинной мозг. И в полости черепа, и вокруг спинного мозга подпаутинное пространство содержит спинномозговую жидкость, liquor cerebrospinalis. Эта жидкость заполняет и желудочки мозга.

Подпаутинное (субарахноидальное) пространство особенно хорошо выражено на базальной поверхности мозга. Расширенные участки пространства называются подпаутинными цистернами. Самая большая из десяти цистерн — задняя мозжечково-мозговая цистерна, cisterna cerebellomedullaris posterior, или большая цистерна, располагающаяся в глубокой щели между мозжечком и продолговатым мозгом. Она сообщается с полостью ГУ желудочка, далее через мозговой, или сильвиев [Sylvius] водопровод — с III желудочком, имеющим сообщение с боковыми желудочками мозга. Большая цистерна сообщается также с подпаутинным пространством спинного мозга. На уровне верхнего края атлантоза-тылочной мембраны эта цистерна имеет глубину до 1,5 см. Здесь производится ее пункция с диагностическими или лечебными целями — субокципитальная пункция (рис. 5.9).

Кпереди от перекреста зрительных нервов располагается цистерна перекреста, cisterna chiasmatica. Развивающийся здесь воспалительный процесс (оптохиазмальный арахноидит) часто сопровождается потерей зрения.

Мягкая оболочка головного мозга, pia mater cranialis (encephali), вплотную прилежит к мозгу и заходит во все борозды. Она богата сосудами, питающими головной мозг. Проникая в полости III и IV желудочков, образует их сосудистые сплетения, продуцирующие спинномозговую жидкость.

АРАХНОИДАЛЬНЫЕ ГРАНУЛЯЦИИ

Арахноидальные грануляции [granulationes arachnoideales (PNA), granulationes arachnoidales (Pacchioni) (BNA), granula meningica (JNA); синоним: villi arachnoideales, glandulae conglobatae, пахионовы грануляции] — выросты мягкой оболочки мозга, расположенные на ее наружной поверхности. Впервые арахноидальные грануляции в качестве самостоятельных образований описал Пахиони (A. Pacchioni, 1665—1726), который считал, что грануляции являются железами твердой оболочки мозга. Грануляции мягкой оболочки мозга аналогичны выростам других внутренних оболочек: ворсинам и аркадам серозных оболочек, синовиальным ворсинам суставов и сухожильных влагалищ, сосочкам и бляшкам амниотической оболочки и др.

По форме арахноидальные грануляции, в частности субдуральные (рис. 1), напоминают колбочку с расширенной дистальной частью и стебельком, прикрепленным к мягкой оболочке мозга. В зрелых арахноидальных грануляциях дистальная часть ветвится. Являясь производным мягкой оболочки мозга, арахноидальные грануляции образованы двумя ее компонентами: арахноидальной оболочкой и субарахноидальной (лептоменингеальной) тканью (см. Мозговые оболочки). Арахноидальная оболочка арахноидальных грануляций включает три слоя: наружный эндотелиальный (арахноидэндотелиальный), редуцированный волокнистый и внутренний эндотелиальный (арахноидэндотелиальный).

Гистохимически установлено, что наружный эндотелиальный слой отларахноидальных грануляций отличается высокой активностью кислой и щелочной фосфатазы. В связи с пролиферацией этого слоя вблизи вершины арахноидальных грануляций формируются «многоядерные колпачки». Субарахноидальная ткань грануляций представлена густой сетью трабекул из коллагеновых и аргирофильных волокон. Субарахноидальное (лептоменингеальное) пространство арахноидальных грануляций образовано множеством мелких щелей, расположенных между трабекулами. Оно заполнено цереброспинальной жидкостью и свободно сообщается с ячеями и каналами субарахноидального пространства мягкой оболочки мозга. В арахноидальных грануляциях имеются кровеносные сосуды, нервные волокна и их окончания в виде клубочков и петелек (В. К. Белецкий, 1946, 1948; С. Е. Хаит, 1967). В зависимости от положения дистальной части различают субдуральные, интрадуральные, интралакунарные (рис. 2), интрасинусные, интравенозные, эпидуральные, интракраниальные и экстракраниальные арахноидальные грануляции. При вскрытии венозных вместилищ твердой оболочки, в частности боковых лакун, обнаруживается множество арахноидальных грануляций, которыми как бы «вымощено» дно лакун. Между кровью, циркулирующей в этих вместилищах, и субарахноидальным пространством арахноидальных грануляций располагается разделяющая их мембрана толщиной в 40—50 мкм.

У новорожденных арахноидальные грануляции отсутствуют и клетки наружного эндотелиального слоя арахноидальной оболочки распределяются равномерно. К 3—4-летнему возрасту в этом слое появляются местные сгущения элементов. Последние располагаются концентрическими поясами в виде розеток. Это начальная стадия развития арахноидальных грануляций — «клеточные пятна» (maculae cellulares). В результате пролиферации они преобразуются в трехмерные «холмики» (colliculi cellulares), а затем, увеличиваясь в размерах и разветвляясь, холмики превращаются в зрелые грануляции.

Арахноидальные грануляции в процессе развития подвергаются фиброзу, гиалинизации и обызвествлению с образованием псаммомных телец. На смену гибнущим формам приходят вновь образующиеся. Поэтому у взрослого человека одновременно встречаются все стадии развития арахноидальных грануляций и их инволюционных превращений. По мере приближения к верхним краям больших полушарий головного мозга число и размеры арахноидальных грануляций резко увеличиваются. Их основная масса сосредоточена в самой возвышенной части головного мозга — в месте пересечения его наибольшего вертикального диаметра с верхними краями больших полушарий. У человека это место соответствует лобным углам теменных костей (Н. В. Колесников, 1938).

О физиологическом значении арахноидальных грануляций существует ряд гипотез. Им приписывают самые разнообразные функции: 1) аппарата оттока цереброспинальной жидкости в венозные русла твердой оболочки [Квинке (H. Quincke), 1872; Кей и Ретциус (E. A. H. Key, M. G. Retzius), 1875]; 2) механизма, регулирующего давление в венозных синусах твердой оболочки [Тролар (P. Trolard), 1892] и в субарахноидальном пространстве [Ле Гро Кларк (W. E. Le Gros Clark), 1921]; 3) аппарата, подвешивающего головной мозг в полости черепа и предохраняющего его тонкостенные вены от растяжения (H. Н. Бурденко, 1930); 4) аппарата задержки и переработки токсических продуктов обмена, препятствующего проникновению этих веществ в цереброспинальную жидкость [Фейт и Вагнер (Veith, Wagner), 1955], или абсорбции белка из цереброспинальной жидкости [Тернер (L. Turner), 1961]; 5) сложных барорецепторов, воспринимающих давление цереброспинальной жидкости и крови в венозных синусах [Киш и Заттлер (F. Kiss, J. Sattler), 1956]; 6) железы внутренней секреции — «organon arachnoideale» (Киш и Заттлер, 1956, и др.). Наиболее распространен взгляд на арахноидальные грануляции как на аппарат, способствующий оттоку цереброспинальной жидкости в венозное русло твердой оболочки. Отток цереброспинальной жидкости через арахноидальные грануляции — частное выражение общей закономерности — оттока ее через всю арахноидальную оболочку. Возникновение омываемых кровью арахноидальных грануляций, чрезвычайно мощно развитых у взрослого человека, создает наиболее короткий путь оттока цереброспинальной жидкости непосредственно в венозные синусы твердой оболочки, минуя обходный путь через субдуральное пространство. У маленьких детей и мелких млекопитающих, у которых нет арахноидальных грануляций, выделение ликвора осуществляется через паутинную оболочку в субдуральное пространство.

Субарахноидальные щели интрасинусных арахноидальных грануляций, представляющие тончайшие, легко спадающиеся «трубочки» от 4 до 12 мкм в диаметре, являются клапанным механизмом, открывающимся при повышении давления цереброспинальной жидкости в большом субарахноидальном пространстве и закрывающимся при повышении давления в синусе. Этот клапанный механизм обеспечивает одностороннее продвижение цереброспинальной жидкости в синусы и, согласно экспериментальным данным, открывается при давлении 20—50 мм вод. ст. в большом субарахноидальном пространстве [Уэлш и Фридман (K. Welch, V. Friedman), I960]. При добавлении к перфузату частиц различного диаметра обнаружено прохождение через трубочки частиц диам. до 6—7,5 мкм [Уэлш и Полли (K. Welch, М. Pollay), 1961].

Вопрос о характере связи субарахноидального пространства грануляций с просветом венозных синусов еще не получил окончательного решения и при электронномикроскопических исследованиях. Одни авторы считают, что существует свободное сообщение выстланных эндотелием трубочек субарахноидальной ткани грануляций с просветом венозных синусов, и доказывают это тем, что по трубочкам грануляций перемещаются, в частности, введенные в цереброспинальную жидкость частицы двуокиси тория [ Джеятилака (A. Jayatilaka), 1965]. Другие авторы полагают, что трубочки являются артефактом. Между цереброспинальной жидкостью субарахноидального пространства грануляций и кровью венозных синусов располагается барьер — непрерывная эндотелиальная мембрана, через которую происходит фильтрация цереброспинальной жидкости [Шабо и Максвелл (A. Shabo, D. Maxwell), 1968; Алксне и Ловингс (J. F. Alksne, E. T. Lovings), 1972]. Патологически избыточное развитие арахноидальных грануляций наблюдается при застойных явлениях различного происхождения в головном мозге (В. К. Белецкий). Противоположная картина — гипоплазия и атрофия арахноидальных грануляций — отмечена у больных гидроцефалией.

Грануляции паутинной оболочки головного мозга

1. Аббревиатуры:

• Арахноидальная грануляция (АГ)

• Аберрантная арахноидальная грануляция (АбАГ)

2. Синонимы:

• Пахионовы ямки, грануляции или тельца

• При крупных размерах → «гигантские» арахноидальные грануляции

• При протрузии в клиновидную или височную кость → АбАГ

3. Определения:

• Арахноидальные ворсинки: этим термином называют АГ меньшего размера

• АГ: увеличенные арахноидальные ворсинки, пролабирующие в просвет крупного венозного синуса твердой мозговой оболочки

• АбАГ: пенетрирующие твердую мозговую оболочку, но не достигающие венозного синуса, как правило, в клиновидной или височной кости (используются термины арахноидальные ямки или остеодуральные дефекты)

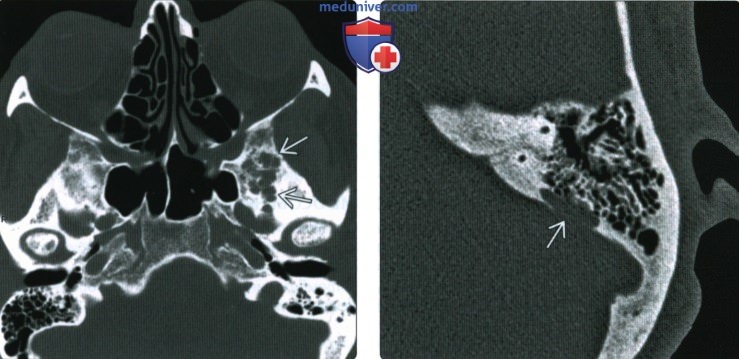

(Справа) При аксиальной КТ в костном окне левого уха в заднемедиальном отделе верхней стенки пирамиды височной кости случайно выявлена аберрантная арахноидальная грануляция. Спинномозговая жидкость в ячейках сосцевидного отростка не определяется.

2. КТ при аберрантных арахноидальных грануляциях синусов твердой мозговой оболочки:

• КТ без контрастного усиления:

о Внутрисинусные АГ имеют ту же плотность, что и ЦСЖ

о Пульсации спинномозговой жидкости могут привести к развитию эрозии или фестончатости края внутренней пластинки свода черепа

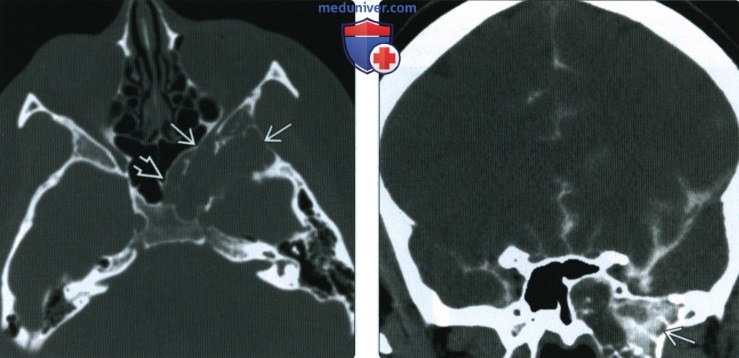

о АбАГ: локальные эрозии клиновидной кости:

— При крупных размерах может выглядеть многокамерной и симулировать кистозное новообразование кости

• КТ с КУ:

о Неконтрастируемый овоидный локальный дефект заполнения внутри венозного синуса

о Одинаковой плотности со спинномозговой жидкостью

о АбАГ: имеет плотность спинномозговой жидкости, окружена плохо заметным контрастным ободком (твердой мозговой оболочкой)

• КТ-венография:

о Дефект заполнения в просвете венозного синуса

3. MPT при аберрантных арахноидальных грануляциях синусов твердой мозговой оболочки:

• Т1 ВИ:

о Изоинтенсивный по сравнению с ЦОК дефект венозного синуса

• Т2 ВИ:

о Гиперинтенсивна (как и спинномозговая жидкость)

о Окружена «пустотами потока», в норме наблюдаемыми в крупном венозном синусе

о АбАГ: высокоинтенсивное выпячивание в клиновидну кости:

— При крупных размерах может наблюдаться выпячивание паутинной оболочки в просвет клиновидной пазухи:

Внутри выпячивания видны тяжи паутинной оболочки в виде низкоинтенсивных линий

— При крупных размерах выпячивания спинномозговая жидкость может просачиваться в клиновидную пазуху:

При ликворее в клиновидной пазухе наблюдается уровень жидкости

— Крупные образования могут сопровождаться цефалоцеле

• Т1 ВИ с КУ:

о Внутрисинусные АГ: в просвете синуса, овоидные, не контрастируются, окруженные контрастной кровью:

— Вены и перегородки могут контрастироваться

о АбАГ: неконтрастируемые очаги в толще клиновидной кости

• МР-венография:

о Внутрисинусные АГ:

— На исходных томограммах в зоне АГ наблюдается локальное исчезновение сигнала

— На реформатированных томограммах при МР-венографии в пораженной пазухе наблюдается локальный дефект

4. Рекомендации по визуализации:

• Лучший метод визуализации:

о Внутрисинусные АГ: МРТ с КУ и МР-венография

о АбАГ: КТ костей основания черепа:

— Прицельная МРТ области клиновидной кости с КУ

(Справа) При КТ-цистернографии в корональной проекции у этого же пациента наблюдается просачивание контраста из субарахноидального пространства в гигантские аберрантные арахноидальные грануляции.

в) Дифференциальная диагностика аберрантных арахноидальных грануляций синусов твердой мозговой оболочки:

1. Гипоплазия-аплазия синусов твердой мозговой оболочки:

• Врожденная гипоплазия-аплазия поперечного синуса

• «Высокое расщепление» намета мозжечка

2. Псевдоопухоль поперечного — сигмовидного синусов:

• Асимметричный сложный феномен потока в синусах симулирует новообразование

• Определяется не во всех режимах; диагноз ставится на основании МР-венографии

3. Тромбоз синуса твердой мозговой оболочки:

• Длинный сегмент замедленного венозного кровотока в синусе

• КТ без контрастного усиления: повышенная плотность

• КТ с КУ: в просвете венозного синуса определяется неконтрастируемый сгусток

• МРТ: гиперинтенсивный при Т1 МРТ или отсутствие «пустот потока» при МРТ Т2:

о Т1 МРТ с КУ: неконтрастируемый сгусток в просвете венозного синуса

4. Артериовенозная фистула твердой мозговой оболочки:

• МРТ: реканализированные неправильной формы поперечный и сигмовидный синусы:

о МР-ангиография: расширенные питающие ветви наружной сонной артерии; ранний венозный отток

• Ангиография: расширенные питающие ветви наружной сонной артерии

2. Макроскопические и хирургические особенности:

• АГ: гладкая арахноидальная грануляция, пролабирующая в венозный синус или субарахноидальное пространство

• АбАГ: остеодуральный дефект в латеральной стенке клиновидной пазухи или большом крыле клиновидной кости

3. Микроскопия:

• Увеличенные ворсинки паутинной оболочки

• Центральная часть состоит из рыхлой соединительной ткани и заполнена спинномозговой жидкостью

• Периферическая зона сформирована плотной соединительной тканью пролабирует сквозь твердую мозговую оболочку стенки венозного синуса

д) Клинические особенности:

1. Проявления:

• Типичные признаки/симптомы:

о Внутрисинусные АГ: за редкими исключениями бессимптомна:

— При подозрении на гигантскую АГ в просвете венозного синуса, вызывающую венозную гипертензию и головные боли, необходима ангиография с измерением венозного давления

— В большинстве случаев в венозном синусе твердой мозговой оболочки по разные стороны от гигантской АГ перепада давления не определяется

о АбАГ: чаще всего существуют бессимптомно:

— При увеличении АбАГ вследствие пульсации спинномозговой жидкости и ее протрузии в клиновидную пазуху или височную кость и ликвореи возможно развитие менингита:

Разрыв стенки клиновидной пазухи: ринорея

Разрыв ячеек височной кости: оторея

— При развитии достаточно объемного цефалоцеле возможны судорожные припадки

• Другие признаки/симптомы:

о Доброкачественная внутричерепная гипертензия у страдающих ожирением женщин среднего возраста с ринореей:

— Следует искать АбАГ, прилежащую к клиновидной пазухе

2. Демография:

• Возраст: частота увеличивается с возрастом; > 40 лет

• Эпидемиология:

о Внутрисинусные АГ: 25% КТ с КУ или Т2ВИ МРТ

о АбАГ: при лучевых исследованиях выявляется редко, клиновидная кость:

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 1.3.2021