графит в реакторе для чего

Графит в атомном реакторе

Графит — вспомогательный материал многих производств и он же — конструкционный материал отдельных производств. Отдельных, но очень важных. Об одном из них расскажем подробнее.

Подобная же доска есть на фасаде одного из московских домов, на территории Института атомной энергии, носящем имя Игоря Васильевича Курчатова. На доске написано: «25 декабря 1946 года в этом здании впервые на континенте Европы и Азии И. В. Курчатов с сотрудниками осуществил цепную ядерную реакцию деления урана».

И первый в мире атомный реактор, и первый реактор нашей страны были уран-графитовыми.

Очевидно, большинству читателей известно, что основная роль графита в атомном реакторе — роль замедлителя нейтронов. Но все ли знают, зачем нужно замедлять их? Обычно на этот вопрос отвечают, что быстрые нейтроны не делят ядра урана-235.

Это не совсем так. Если бы быстрый нейтрон попал в ядро урана-235, он слился бы с ним, и составное ядро распалось. Но ядро, как известно, во много раз меньше атома, и большинство нейтронов летит мимо. Медленные нейтроны, пролетающие близ ядер урана-235, захватываются этими ядрами, после чего ядра делятся. Быстрые же нейтроны слишком энергичны, и ядра рассеянного в массе урана-238 легкого изотопа (урана-235) не успевают их захватить.

Энрико Ферми и Лео Сциллард первыми высчитали, что цепной процесс деления урана станет возможен, если замедлить нейтроны со скорости примерно 22 м/с. (Для микромира это очень небольшая скорость. Ни один генератор нейтронов не может дать столь заторможенных частиц. Значит, их нужно замедлить в веществе.)

Полагали, и не без оснований, что самым лучшим, самым эффективным замедлителем нейтронов будет тяжелая вода, окись дейтерия D2O.

Первая в мире установка, в которой надеялись провести цепную ядерную реакцию, была построена еще в 1939 г. во Франции. Это был алюминиевый шар, заполненный суспензией окиси урана в тяжелой воде. С тяжелой водой связаны по меньшей мере три героических истории. Норвежские антифашисты взорвали электролитическую установку завода «Хайдро» и уничтожили большую часть запасов D2O, предназначенных для вывоза в фашистскую Германию. Ассистенты Фредерика Жолио-Кюри Лев Коварский и Ганс Хальбан сумели вывезти из оккупированной Франции 130 литров тяжелой воды, по сути дела весь французский запас. Известна, наконец, драматическая история великого датчанина Нильса Бора, который, покидая родину, не взял с собой ничего, кроме зеленой пивной бутылки с тяжелой водой. Велики были огорчение и смятение Бора, когда, прибыв в Англию, он обнаружил, что подстать хрестоматийным рассеянным профессорам взял не ту бутылку. Датским подпольщикам передали приказ найти и изъять бутылку с D2O до того, как ее обнаружат фашисты. Это стоило немалых трудов и риска, но в конце концов все окончилось благополучно, и Бор с облегчением откупорил «не ту» бутылку — в ней было хорошее пиво.

Много лет спустя реакторы с тяжелой водой в качестве замедлителя появились. Но самые первые ядерные реакторы и Ферми, и Курчатов предпочли делать уран-графитовыми. Почему? Вот что писала по этому поводу в книге воспоминаний «Атомы у нас дома» Лаура Ферми — вдова великого физика. «После нескольких месяцев исследований они пришли к заключению, что ни вода, ни какое-либо иное водородсодержащее вещество не пригодны в качестве замедлителя. Водород поглощает слишком много нейтронов, и в силу этого цепная реакция становится невозможной.

Лео Сциллард и Ферми решили использовать в качестве замедлителя углерод. Они полагали, что углерод будет в достаточной мере замедлять нейтроны и поглощать их будет меньше, чем вода. Но для этого углерод должен обладать очень высокой степенью чистоты.

Сциллард и Ферми задумали соорудить нечто такое, что, по их рассуждению, должно было обеспечить цепную реакцию. Это сооружение должно было представлять собой кладку из слоев урана и очень чистого графита; пласты чистого графита должны чередоваться с пластами графита со вставленными в него стержнями урана, иначе говоря, они решили построить pile, или «котел».

Из других книг известны некоторые технические характеристики реактора, сооруженного Ферми, и некоторые подробности их работы. Подобно автомобильным запчастям, предлагаемым на dtbm.ru все атомные реакторы создаются из высококачественных материалов. В ход идут высококлассные марки стали, и очищенный графит. Известно, например, что основой конструкции были графитовые колонны высотой в 3 и шириной в 1,2 метра и что сооружение из графитовых блоков дополнялось кубическими банками с окисью урана. Как писал историограф американских ядерных исследований Уильям Л. Лоуренс, «атомному огню разрешили гореть в течение двадцати восьми минут, затем Ферми дал сигнал, и огонь был погашен».

А еще известно, что над уран-графитовой кладкой во время первого ее пуска дежурили двое молодых ученых с ведрами наготове. В ведрах был раствор кадмиевой соли: кадмий активно поглощает нейтроны и гасит цепную реакцию.

Обратимся теперь к другой известной книге, чтобы, как говорят, из первых рук, от одного из сподвижников Курчатова узнать. что делали с ураном и графитом в конце войны.

К тому, что мы знаем о личности Курчатова — ученого и организатора науки, этот отрывок добавит немногое, разве что еще раз засвидетельствует, что Курчатов не чурался черновой и черной в полном смысле этого слова работы. А вот о роли графита в реакторостроении этот же отрывок рассказывает внимательному читателю довольно многое.

Из предыдущего мы знаем о двух ролях графита в реакторе— о замедлении им нейтронов и о графите как конструкционном материале. Здесь же, в последних строках,— свидетельства третьей и четвертой его ролей. Графит в реакторе служит еще и отражателем нейтронов, мешает им покинуть активную зону, и он же служит первым рубежом радиационной защиты обслуживающего реактор персонала.

Для работы в атомном реакторе пригоден далеко не всякий графит. В реакторном графите не должно быть и следов кадмия, бора, ванадия, лития, редкоземельных элементов, а также ртути и хлора, сильно поглощающих нейтроны. Строго регламентируются и другие примеси. Поэтому в реакторах используют лишь искусственный графит высшей чистоты.

В одной старой книге я нашел такое определение: «Графит представляет последнюю стадию многовековой естественной карбонизации органических веществ». Действительно, каменный уголь можно считать предшественником графита на углеродном генеалогическом древе. Условия превращения угля в графит под землей — высокая температура и отсутствие кислорода. Тогда уголь расходует на окисление тот незначительный запас кислорода, что в нем сохранился. Этот кислород окисляет прежде всего остаточный водород каменного угля. Водяной пар уходит, остается чистый углерод, атомы которого в этих условиях перестраиваются в кристаллическую решетку графита.

Получая искусственный графит, человек ничего не придумывает от себя, он повторяет путь «естественной карбонизации органических веществ». Сырьем для получения реакторного графита обычно служат нефтяной кокс и каменноугольная смола (в качестве связующего). Их заранее тщательно очищают от примесей, кокс дробят на мелкие куски, а затем смешивают со смолой, получают густую тестоподобную массу. Из нее заранее прессуют нужные детали, чтобы до предела уменьшить последующую механическую обработку.

В электрической или газовой печи при температуре 1500°С происходит процесс полного обугливания и частичной графитизации этой массы. Одновременно идет вторая стадия очистки: выгорает часть примесей. Но вещество, полученное после обжига, это еще не реакторный графит. И примеси кое-какие остались, и поры. Да и структура вещества пока еще мелкокристаллическая, характерная для низших сортов природного графита.

Более плотный графит получается после дополнительной пропитки смолой и повторного обжига. «На этой стадии,— как пишут английские специалисты Д. Дрисколл и Дж. Белл,— продукт спекания очень твердый, он не поддается механической обработке и все еще содержит значительное количество примесей. Поэтому изделие засыпают нефтяным коксом и подвергают графитизирующему обжигу в электрической печи при температуре порядка 2800 °С; при этой обработке происходит образование кристаллов и возникает типичная для графита слоистая структура. Одновременно изменяются и свойства графита; полученный материал можно легко подвергать механической обработке, и теплопроводность его увеличивается. В процессе графитизации повышается также чистота продукта, поскольку многие примеси при столь высоких температурах улетучиваются».

К этому можно добавить, что на второй стадии графитизации размеры кристаллов графита увеличиваются примерно в десять раз и достигают в поперечнике тысячных долей миллиметра. Плотность реакторного графита 2,21—2,25 грамма на кубический сантиметр, температура плавления 3800—3900 °С под давлением, предел прочности на растяжение не меньше 50 килопаскалей на 1 квадратный сантиметр, а на сжатие — от 160 до 300. Сечение захвата тепловых нейтронов регламентируется особенно строго и составляет не больше 0,0045 барна. Это очень мало, однако у спектрально чистого графита эта величина еще в полтора раза меньше.

Физиков и конструкторов современных «атомных котлов» графит реакторной чистоты в общем-то устраивает. Но не во всем. Из всех недостатков такого графита, пожалуй, наибольший— хрупкость, т.е. малое сопротивление ударным нагрузкам. И еще — изменение физических свойств под действием нейтронной бомбардировки. Особенно сильно уменьшаются его электропроводность и теплопроводность. Последнее очень плохо, ибо при работе ядерного реактора выделяется тепло, которое надо отводить.

Но не все характеристики графита под действием нейтронных потоков ухудшаются. Модуль упругости, например, напротив, растет. Одним словом, комплекс физических и химических свойств искусственного графита в целом соответствует высоким требованиям современной атомной техники.

Промышленные уран-графитовые реакторы для наработки плутония

Промышленный уран-графитовый реактор АДЭ-2

Атомный реактор – это устройство, в котором происходит управляемая цепная реакция деления тяжелых ядер (например, урана или плутония). При этом происходит большое количество других ядерных реакций, которые можно использовать для тех или иных задач. Когда в начале 1940-х годов физики занялись поиском делящихся материалов, наиболее пригодных для создания ядерной бомбы, выяснилось, что на его роль подходят обогащенный уран и искусственный элемент плутоний, которого не существует в природе. В итоге оба варианта были реализованы. Бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, были опытными образцами этих двух разных типов — из обогащенного урана и из плутония. В итоге плутоний по ряду причин казался более предпочтительным для использования. Но чтобы его получить, нужно построить реакторы, в которых уран будет облучаться нейтронами и превращаться в плутоний, а затем выгрузить топливо, переработать (процесс этот привел в свое время к образованию большого количества жидких отходов, как я писал в предыдущем посте) и выделить из него плутоний. Именно с такой целью стали строить промышленные реакторы в США, а затем и в СССР, а рядом с ними и целые комбинаты для переработки ядерного топлива и выделения плутония.

В СССР по аналогии с Хэндфордским комбинатом был построен комбинат «Маяк» (ранее завод №817) в городе Озерск (ранее Челябинск-40) в Челябинской области. Там первый промышленный реактор «А» заработал в 1948 году. Именно он дал плутоний для первой советской ядерной бомбы, испытание которой состоялось 29 августа 1949 года.

Конструкции первых промышленных реакторов-наработчиков плутония были примерно похожи. Это канальные реакторы на тепловых нейтронах с графитовым замедлителем и прямоточным водным охлаждением. Сама активная зона реактора (пространство, где происходит цепная реакция) собиралась из графита, который выступал замедлителем нейтронов. Замедление нейтронов в графите позволяло использовать в качестве топлива природный, необогащенный уран. Это очень упрощало и ускоряло наработку плутония. В графитовой кладке реактора были просверлены каналы, в которые загружалось топливо в виде урановых металлических цилиндров-блочков. По этим же каналам пускалась вода для охлаждения, т.к. при делении урана выделялось много тепла. Блоки с топливом загружались с одной стороны канала, облучались в реакторе, в них образовывался плутоний (несколько процентов от загруженного урана), а через некоторое время они выгружались с другой стороны канала и шли на переработку – растворение и выделение плутония химическими методами. Реакторы такой конструкции и назначения получили в СССР название ПУГРы – промышленные уран-графитовые реакторы.

Основным, и бросающимся в глаза отличием ПУГРов в США и СССР было то, что американские были с горизонтальными каналами, а наши – вертикальными. Не смотря на то, что во-многом мы догоняли американцев и шли по их следу экономя время, такой вариант показался советским разработчикам более выгодным из-за решения ряда проблем с неравномерностью теплового потока.

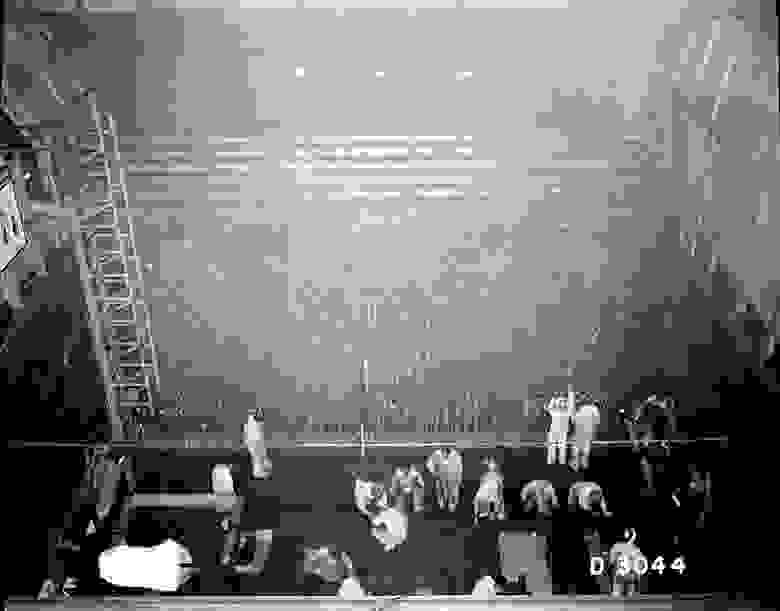

Первый в мире промышленный реактор «B» в Хэнфорде, США. Видна передняя панель с горизонтальными каналами, куда загружалось свежее топливо. Источник

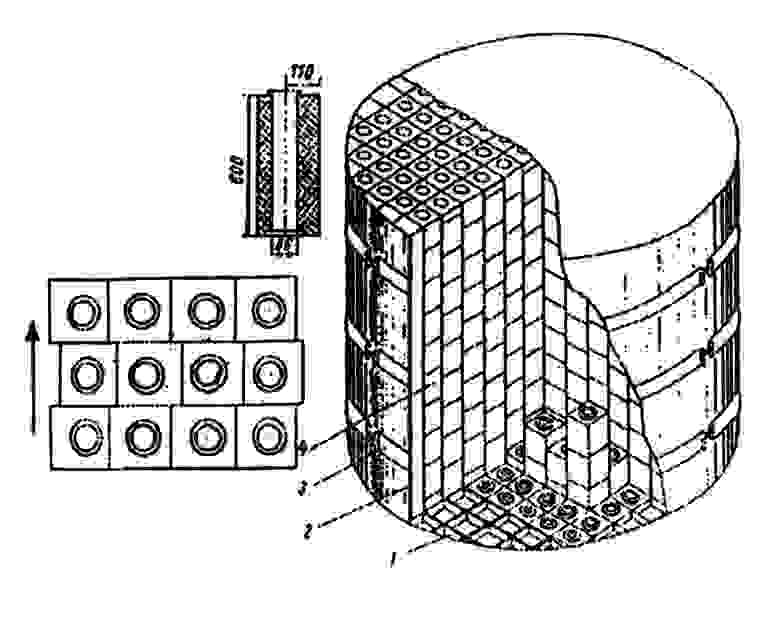

Схема графитовой кладки активной зоны советского ПУГР. Размер цилиндра — около 9 м в диаметре и столько же в высоту.

Первые реакторы на ПО «Маяк»

Первенец и самая крупная промышленная площадка ядерного комплекса СССР – производственное объединение «Маяк» (ПО «Маяк», ранее – завод №817, сороковка), расположенное в городе Озерск (Ранее Челябинск-40) в Челябинской области, работает с 1948 года. 8 июня 1948 года на ФГУП «ПО «Маяк» был пущен первый в стране уран-графитовый промышленный реактор А («Аннушка»).

В августе 1946 года был утвержден проект и начато строительство реактора. С минимальной механизацией, в условиях суровой уральской зимы к весне 1947-го года на стройплощадке комбината были выполнены самые тяжелые грунтовые работы – вырыт котлован 80 на 80 метров и глубиной до 53 м. Всего было извлечено 157 тыс. кубометров грунта. На заключительном этапе выемки скального грунта было занято 11 тысяч землекопов.

Здание первого реактора «А». Источник.

Цилиндрическая активная зона реактора была диаметром 9,2 м и высотой в 9,2 м. Графитовые колонны были составлены из блоков 600 мм высотой с квадратным сечением 200х200 мм и центральным отверстием диаметром 44 мм. Графитовая кладка пронизывалась по вертикали 1200 тонкостенными алюминиевыми трубами с толщиной стенок в 1 мм, через которые протекала вода и в которых располагались урановые блочки (диаметр 35 мм, высота 100 мм) с оболочкой из алюминиевого сплава. В каждый канал загружалось 74 блочка. В нижней части труб они упирались в разгрузочное устройство, которое при необходимости могло выдавать по одному блочку из любой вертикальной трубы. Под собственным весом блочки падали в воду и попадали в шахту перегрузки. Затем они поступали в транспортную галерею, где хранились под слоем воды 2 месяца, после чего шли на переработку.

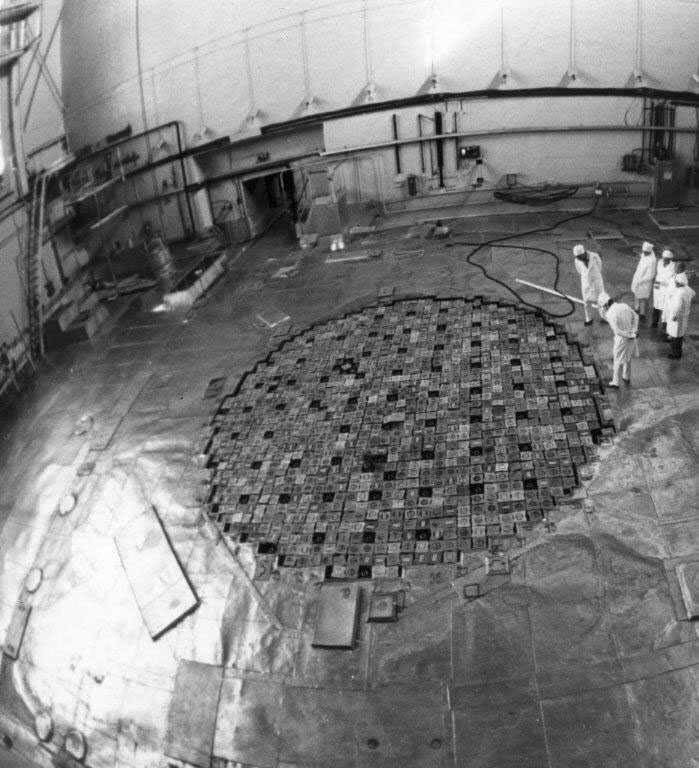

Зал реактора А на ПО «Маяк». (Источник)

Всего за годы существования предприятия на ПО «Маяк» работали десять промышленных реакторов, два из которых эксплуатируются в настоящее время. Среди них 5 промышленных уран-графитовых реакторов — А, АИ, АВ-1, АВ-2 и АВ-3, были введены в строй в период с 1948 по 1952 год. Их первоначальные сроки службы были небольшими, но проработали они по 30 с лишним лет, модернизируясь во время капитальных ремонтов. Остановлены они были в период с 1987 по 1990 год, и с тех пор на них ведутся работы по выводу из эксплуатации.

Подземные АД на Горно-химическом комбинате.

Горно-химический комбинат, третий комбинат по наработке плутония в СССР, предприятие уникальное, расположенное под землей, в скальном массиве. На площадке ФГУП «ГХК» в г. Железногорске под Красноярском расположены три ПУГРа – АД, АДЭ-1 и АДЭ-2. Вместе со вспомогательным оборудованием и коммуникациями они размещены в горных выработках скального массива – в шахтах, облицованных монолитным бетоном. По проекту реакторы предполагалось расположить в скальном грунте на глубине около 200 м в поперечных выработках шириной 8-18 м, длиной 60-80 м и высотой 5-30 м.

Электричка в подземный комбинат ГХК. Источник.

ПУГР АД являлся одноцелевым проточным реактором на тепловых нейтронах. Он проработал с 1958 по 1992 год. Мало того, что этот реактор обладал в два раза большей производительностью по плутонию, чем его предшественники, его конструкция и удельная мощность позволяли поднять температуру охлаждающей воды на выходе до состояния рабочего тела турбины. По сути, это был проект энергетического реактора.

Остановка реактора АДЭ-2 на ГХК 15 апреля 2010 года (Источник)

АДЭ-1 проектировался как энергетический, но эксплуатировался как одноцелевой реактор в проточном режиме с 20 июля 1961 года. Остановлен для вывода из эксплуатации 29 сентября 1992 года. АДЭ-2 работал с 1964 года в двухцелевом режиме (плутоний + электроэнергия), остановлен для вывода из эксплуатации 15 апреля 2010 года.

Первая АЭС на Сибирском химическом комбинате

В период с 1953 по 1964 г. на площадках Сибирского химического комбината в г. Северск (Томская область) были сооружены и пущены в эксплуатацию ПУГРы И-1, ЭИ-2, АДЭ-3, АДЭ-4, АДЭ-5. Реактор И-1 предназначался исключительно для наработки оружейного плутония, остальные реакторы совмещали в себе функции наработки плутония и производства электроэнергии. Впервые в мире эти функции совместил в себе реактор ЭИ-2. С пуском этого реактора в 1958 году заработала первая очередь Сибирской АЭС мощностью 100 МВт, которая стала второй атомной станцией в СССР после Обнинской, пущенной 4 годами ранее. Реакторы серии АДЭ по мере их ввода в эксплуатацию поэтапно наращивали мощность Сибирской АЭС. С пуском АДЭ-5 мощность станции составила 600 МВт.

Сибирская АЭС на СХК – первая крупная АЭС в СССР и единственная АЭС в Сибири.

На базе реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5 была спроектирована и реализована система дальнего теплоснабжения. Город Томск был обеспечен дешевой тепловой энергией благодаря использованию тепла реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5. Реакторы давали 30–35% тепла, необходимого для отопления жилого массива г. Томска, и более 50% – для г. Северска и промплощадок комбината. В 2008 году в Северске были остановлены последние промышленные ядерные реакторы.

Наследие промышленных реакторов

Реакторы РБМК-1000, работающие на Ленинградской, Смоленской и Курской АЭС – концептуальное развитие промышленных уран-графитовых наработчиков плутония. Только из их топлива плутоний уже не извлекали.

Вывод из эксплуатации

В 1991 году США и Россия подписали соглашение об окончательном останове реакторов, нарабатывающих оружейный плутоний. К настоящему времени все ПУГРы в России остановлены и находятся в той или иной стадии вывода из эксплуатации.

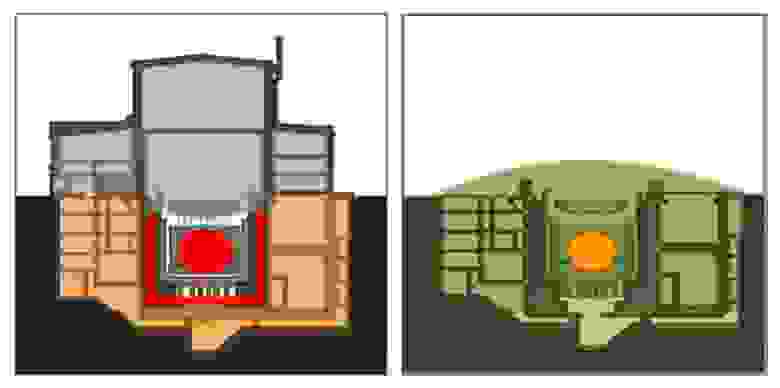

В рамках федеральной целевой программы ФЦП ЯРБ-1 (2008-2015 гг) осуществлялась подготовка и была проведена первая и уникальная операция по разбору и консервации ПУГР на месте. В 2010 году на базе СХК был сформирован «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (ОДЦ УГР). В сентябре 2015 года ОДЦ УГР завершил операцию по окончательному выводу из эксплуатации реактора ЭИ-2. Сейчас это по сути холм. Было использовано более 100 тыс. м3 изолирующих материалов на основе местных глин. Итог работ: ядерные материалы удалены, наземная часть и непроектные хранилища ликвидированы. Графитовая кладка законсервирована.

Схематический вид реактора ЭИ-2 на СХК до (слева) и после (справа) окончательной консервации.

Вывод из эксплуатации и консервация ПУГР «на месте» считается на данный момент наиболее оптимальной концепцией, позволяющей снизить нагрузки на персонал в процессе вывода из эксплуатации, избежать перемещения большого количества радиоактивных материалов и создания дополнительных хранилищ для РАО. Однако, не все реакторы можно будет захоронить подобным образом. В рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года» планируется дополнительно вывести и окончательно законсервировать 8 из 13 ПУГР, а так же решить вопросы связанные с утилизацией облученного графита.

Памятная плита на фоне лужайки на месте вывода из эксплуатации реактора ЭИ-2 на СХК. (Источник)

В настоящее время к выводу из эксплуатации «на месте» по опыту СХК готовятся реакторы на ПО «Маяк». В 2018 году прошли общественные обсуждения проекта по выводу из эксплуатации пяти промышленных уран-графитовых реакторов комбината. В рамках предстоящего процесса вывода из эксплуатации на каждом реакторе будет проведена дезактивация помещений (при необходимости), демонтажные работы по оборудованию и системам, находящимся в реакторном здании и на территории площадки. Затем внутренние полости реактора, шахты реактора и строительных объёмов помещений реакторного здания будут заполнены сорбирующими и гидроизоляционными материалами до нулевой отметки, т.е. до поверхности земли. После этого над шахтой реактора будет создан дополнительный барьер в виде верхней герметической защитной плиты.

Графитовые стержни

Графитовые стержни

Графитовый стержень (Замедлитель) — элемент уран-графитового ядерного реактора, служащий для управления интенсивностью течения ядерной реакции в активной зоне, а так же плановой либо немедленной аварийной остановки реактора.

Графитовые стержни эксплуатируются в виде сборок, включающих в себя до 180 стержней и более. Сборка закрепляется на подвижных элементах реактора, с помощью которых она либо погружается в активную зону реактора (при этом происходит замедление ядерной реакции, оно зависит от степени погружения стержней), либо выдвигается из реактора (при этом интенсивность реакции возрастает). таким образом происходит управление реакцией.

При возникновении аварийной ситуации она отцепляется, и засчёт собственной тяжести полностью входит в активную зону, немедленно тормозя реакцию. Такой процесс называется глушение реактора.

Графит получил подобное применение в атомной промышленности благодаря его физическим свойствам, которые позволяют ему интенсивно поглощать либо отражать нейтроны. Графит для ядерных реакторов содержит кадмий и бор (порядка 0.0001%). Содержание золы по сравнению с обычным графитом очень низкое (порядка 0.002%). Отработавший свой срок графит представляет опасность, т.к. в ходе эксплуатации получает высокую активность. Так же из него, после переработки, получают плутоний.

Предприятия, нна которых используются (использовались) уран-графитовые реакторы РБМК АДЭ Ф-1

Полезное

Смотреть что такое «Графитовые стержни» в других словарях:

Cold War — Эта статья о компьютерной игре. О политической ситуации читайте в статье Холодная война. Cold War Разработчик … Википедия

Литьё — (Casting) Технологический процесс изготовления отливок Уровень культуры литейного производства в средние века Содержание Содержание 1. Из истории художественного литья 2. Сущность литейного производства 3. Типы литейного производства 4.… … Энциклопедия инвестора

МЕТАЛЛОВ ЛИТЬЕ — получение металлических изделий (отливок) путем заливки расплавленного металла в литейную форму. Рабочая часть литейной формы представляет собой полость, в которой материал, затвердевая при охлаждении, приобретает конфигурацию и размеры нужного… … Энциклопедия Кольера

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ — (АЭС) электростанции, вырабатывающие энергию за счет ядерного топлива (управляемой термоядерной реакции). Важнейшая часть ядерного реактора тепловыделяющие элементы представляет собой кассету стержней, содержащих диоксид урана, заключенный в… … Экологический словарь

Спектральный метод определения никеля, алюминия, магния, марганца, кобальта, олова, меди и циркония в ниобии — 4.2. Спектральный метод определения никеля, алюминия, магния, марганца, кобальта, олова, меди и циркония в ниобии Спектральному методу предшествует перевод анализируемой пробы в пятиокись ниобия. Метод основан на измерении интенсивности линий… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 26252-84: Порошок ниобиевый. Технические условия — Терминология ГОСТ 26252 84: Порошок ниобиевый. Технические условия оригинал документа: 4.4. Определение удельной поверхности 4.4.1. Удельная поверхность ниобиевого порошка определяется на приборе АДП 1 или Т 3 методом воздухопроницаемости, при… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Сварочные материалы — флюсы, электроды и защитные газы, применяемые при сварке (См. Сварка) для обеспечения заданного процесса и получения сварного соединения (См. Сварное соединение). К С. м. относятся сварочные флюсы, электроды и защитные газы. … … Большая советская энциклопедия

Сварочный электрод — Сварочные электроды марки ESAB OK 48.00 Сварочный электрод металлический или неметаллический стержень из электропроводного материала, предназначенный для подвода тока к свариваемому изделию. В настоящее время выпускается более двухсот… … Википедия

Литий — (лат. Lithium) Li, химический элемент 1 группы периодической системы Менделеева, атомный номер 3, атомная масса 6,941, относится к щелочным металлам (См. Щелочные металлы). Природный Л. состоит из двух стабильных изотопов 6Li (7,42%) и… … Большая советская энциклопедия