гематома в головном мозге это

Что мы лечим Внутричерепная гематома

Внутричерепная гематома

Внутричерепная гематома

Вступление

Хотя травмы головы могут быть незначительными, внутричерепная гематома является серьезным и потенциально угрожающим жизни состоянием, которое зачастую требует немедленного лечения.

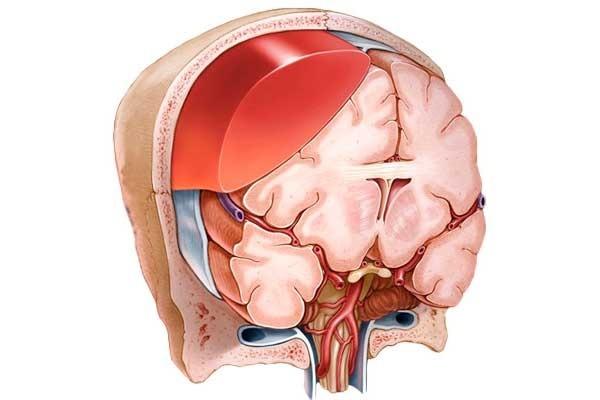

Головной мозг находится внутри черепа, окруженный жидкостью, которая защищает его от толчков при обычных передвижениях. Но иногда жидкость не в состоянии нейтрализовать силу внезапного удара или быстрой остановки. В такой ситуации головной мозг резко встряхивается и с силой ударяется о стенку черепа, вследствие чего может произойти ушиб мозга.

Внутричерепная гематома развивается при разрыве кровеносного сосуда в головном мозге или между черепом и головным мозгом. Скопление крови (гематома) сдавливает ткань головного мозга.

Лечение внутричерепной гематомы зачастую требует проведения операции по удалению гематомы. Однако небольшая по размеру внутричерепная гематома не обязательно требует операции.

Симптомы

Признаки и симптомы внутричерепной гематомы могут развиться через тот или иной промежуток времени после травмы либо непосредственно после нее. С течением времени давление на головной мозг возрастает, вызывая некоторые или все нижеперечисленные признаки и симптомы:

При большом количестве крови, заполняющей мозг или узкое пространство между головным мозгом и черепом, могут проявиться другие признаки и симптомы, например:

Причины

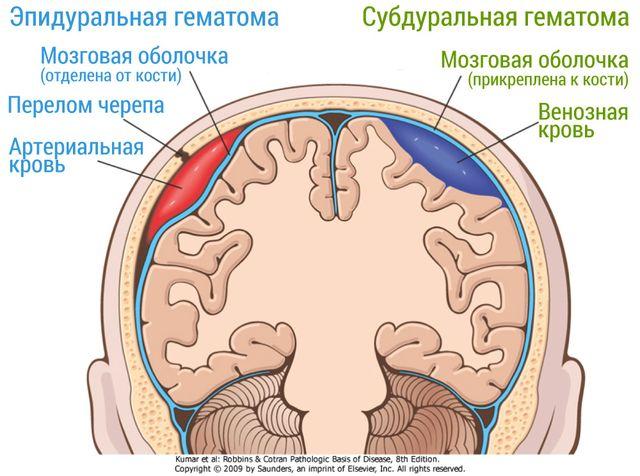

В результате травмы головы может развиться субдуральная, эпидуральная или внутримозговая гематома.

Это состояние развивается при разрыве кровеносных сосудов – обычно вен – между головным мозгом и твердой мозговой оболочкой (внешней из трех оболочек, покрывающих головной мозг). Изливающаяся кровь образует гематому, сдавливающую ткань головного мозга. Если гематома увеличивается, развивается прогрессивное угасание сознания, что может привести к смерти.

Существует три типа субдуральных гематом:.

Все три типа гематом требуют оказания медицинской помощи при первом проявлении симптомов и признаков, в противном случае гематома может привести к необратимому поражению головного мозга.

Риск субдуральной гематомы повышается у лиц, ежедневно принимающих аспирин или антикоагулянты, у алкоголиков, у очень молодых или пожилых пациентов.

Эту гематому также называют экстрадуральной, она развивается при разрыве кровеносного сосуда – обычно артерии – между внешней поверхностью твердой мозговой оболочки и черепом. Часто повреждение кровеносного сосуда происходит вследствие перелома черепа. Кровь протекает между твердой мозговой оболочкой и черепом и образует массу, которая сдавливает ткань головного мозга.

Риск смерти от эпидуральной гематомы является значительным, если быстро не начать лечение. Некоторые пациенты с подобным видом травмы могут оставаться в сознании, но большинство находится в сонном или коматозном состоянии с момента получения травмы.

Эпидуральные гематомы более распространены у детей и подростков. Чаще всего они являются результатом авто- или мото-аварии или других травматических происшествий.

Этот тип гематомы, также известной как интрапаренхиматозная гематома, развивается при проникновении крови в головной мозг. После травмы головы могут развиться многочисленные внутримозговые гематомы.

Травма, приведшая к появлению таких гематом, часто вызывает поражение белого вещества. Такие поражения развиваются после того, как травма буквально разрывает нейриты в белом веществе головного мозга. Нейриты – это соединения, передающие электрические импульсы или сообщения от нейронов головного мозга к остальным частям организма. При разрыве данного соединения может появиться серьезное поражение головного мозга, потому что нейроны больше не могут взаимодействовать.

Травма – это не единственная причина внутримозговой гематомы.

К другим причинам относятся:

Когда следует обращаться к врачу

Внутричерепная гематома может угрожать жизни. Часто необходима экстренная медицинская помощь.

После любого значительного удара головы с потерей сознания или при появлении любых признаков и симптомов, которые могут указывать на наличие внутричерепной гематомы, следует обратиться к врачу. Симптомы внутричерепной гематомы могут проявиться не сразу, поэтому внимательно наблюдайте за последующими изменениями физического, умственного и эмоционального состояния.

Кроме этого, сообщите родственникам или близкому другу о получении любой травмы головы. Поскольку потеря памяти часто сопровождает травму головы, вы можете забыть, что получили травму. Предупрежденный родственник, друг или коллега по работе скорее заметит угрожающие признаки и организует оказание быстрой медицинской помощи, если будет знать о том, что с вами произошло.

Обследование и постановка диагноза

Диагностирование гематомы может быть сложным. Однако врачи в основном предполагают, что прогрессирующая потеря сознания после травмы головы вызывается кровоизлиянием в череп, если не доказано иное.

Лучший способ определить локализацию и размер гематомы – это визуализация. Она включает такие методы, как:

Лечение

Лечение гематомы часто требует проведения операции. Вид операции зависит от характеристики гематомы.

Некоторые субдуральные гематомы не требуют удаления, поскольку они небольшие по размеру и не вызывают появления признаков или симптомов.

Врачи могут назначить лекарственные препараты, например, кортикостероиды и мочегонные средства, чтобы контролировать отек мозга после травмы головы.

Реабилитация

После операции врач может назначить противосудорожные препараты с целью контроля или профилактики посттравматических судорог. Судороги могут начаться даже через 24 месяца после получения травмы. Могут появиться и продолжаться в течение некоторого времени амнезия, нарушение внимания, тревога и головная боль.

Восстановление после внутричерепной гематомы может быть длительным и неполным. У взрослых восстановление занимает шесть месяцев после травмы. Дети обычно восстанавливаются быстрее и более полно, чем взрослые. Терпение – это ключ к адаптации после травм головного мозга.

Следующие советы могут помочь более быстрому восстановлению:

Внутримозговые гематомы: виды, симптомы, лечение и операции

Внутримозговой гематомой (ВМГ) называют скопление крови на ограниченном участке вещества мозга, произошедшее из-за нарушения целостности церебрального сосуда. Провоцируют патологическое состояние слабые или травмированные внутримозговые артерии или вены, которые, разорвавшись, стали испускать кровь во внутричерепное пространство. Полость ВМГ может быть заполнена жидкой или свернувшейся кровью, либо кровянистой субстанцией с примесью мозгового детрита (размозженных фрагментов тканей мозга).

Схематичное изображение большой гематомы.

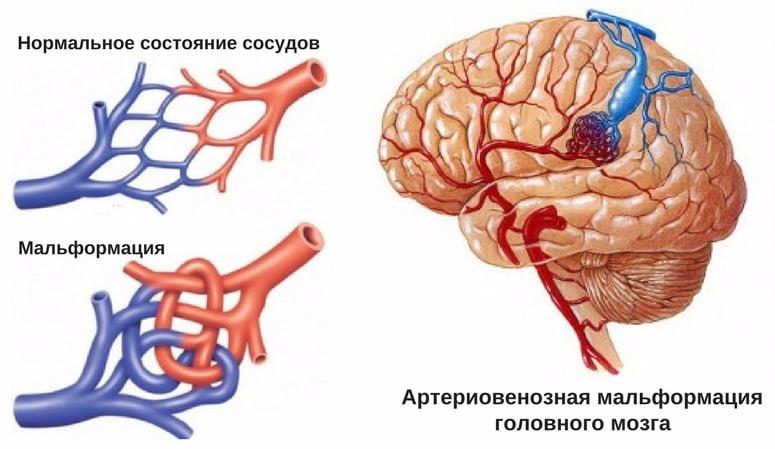

Церебральные гематомы бывают единичными и множественными, односторонней и двусторонней локализации, острыми, подострыми и хроническими. В хроническую форму они переходят уже спустя 21 день после случившейся геморрагии. Триггерами патогенеза чаще выступают последствия артериальной гипертонии и атеросклероза (70%-80% случаев), аневризм и сосудистых мальформаций, механических интракраниальных повреждений вследствие ЧМТ.

Внутримозговые гематомы представляют серьезную угрозу здоровью и жизни пациента, поскольку структурообразующие ткани головного мозга в месте локализации очагов подвергаются сдавливанию, дислокации, отеку и некрозу. Без адекватной терапии патология может привести к грубейшим морфологическим и функциональным поражениям мозга, нередко необратимого характера. При ВМГ любого генеза риски инвалидности и смертности слишком высоки: инвалидизация затрагивает до 70% выживших пациентов, вероятность летального исхода составляет 25%-50%.

Классификация внутримозговых гематом

Внутримозговые гематомы в нейрохирургии и неврологии классифицируют по расположению и объемам. По расположению диагностируются следующие виды ВМГ:

Важным диагностическим показателем, который сыграет предопределяющее значение в выборе лечебного алгоритма, – размер, или объем образовавшейся гематомы. По объему различают следующие типы внутримозговых гематом:

Вторичные осложнения в виде возрастающей компрессии, деформации, отекания и смещения мозга могут происходить при кровяных сгустках не только крупных, но и средних размеров. В некоторых случаях, особенно если сопутствовал ушиб мозга, для создания масс-эффекта может быть достаточно геморрагического компонента и в 30 см³.

Клинические признаки при ВМГ

Клиническая картина внутримозговых гематом начинается с внезапного начала криза, характерного для кровоизлияния в мозг. Кровоизлиянию чаще предшествует высокое артериальное давление или травма головы. В острый период наблюдаются типичные симптомы:

Выраженность симптомов зависит от масштабов и локализации гематомы. С течением патологии наблюдается прогрессирование неврологического дефицита с преобладанием двигательных, чувствительных, речевых, мыслительных расстройств. У больных с гематомами внутримозговой локации зачастую беспокоят судороги по эпилептическому типу, ригидность мышц затылка и шеи, нарушения координации и синдромом оглушения сознания различной степени тяжести. Часто возникают зрительные расстройства (мидриаз, выпадение полей, односторонняя гемианопсия, птоз, пр.), брадикардия, проблемы с памятью, психические отклонения.

Чтобы дать четкое обоснование происходящим симптомам, нужно провести качественную инструментальную диагностику мозга посредством способов церебральной визуализации. Без нормального обследования мозга невозможно вынести окончательное заключение по диагнозу, его тяжести и локализации, нельзя выбрать метод лечения и сформировать представление о прогнозах исхода.

Диагностика гематомы в структурах мозга

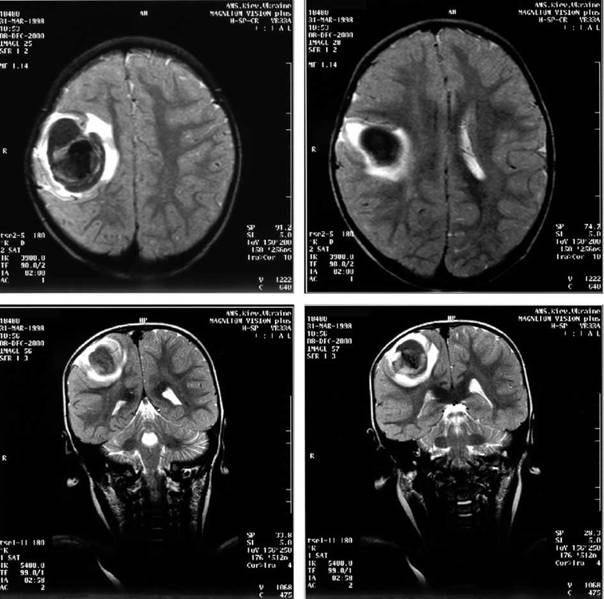

В постановке диагноза клиническую ценность представляет нейровизуализация. В качестве первоначального исследования головного мозга назначают компьютерную томографию. Этот недорогой способ позволяет быстро и легко определить наличие крови в веществе ГМ, расположение и объем сгустка. Информативность КТ наиболее высокая, когда с момента появления гематомы прошло 2-3 недели (максимум 5 нед.). До этого времени участок ВМГ имеет самую повышенную плотность, что облегчает диагностику и можно ограничиться одной КТ.

По мере старения очага (в среднем через 14-21 сутки) плотность геморрагической массы сокращается, она становится изоплотной, то есть приближенной к нормальным мозговым тканям. В этот период и позже качественные сведения о внутримозговой гематоме и состоянии мозга уже может предоставить сугубо магниторезонансная томография.

Дополнительно часто рекомендуют пациенту пройти ангиографию ГМ. Эта методика не располагает нужным потенциалом для верификации ВМГ. Но ангиография сосудов мозга определяет интенсивность и распространение ангиоспазма, позволяет исключить или подтвердить факт причастности к развитию ВМГ сосудистой мальформации или артериальной аневризмы.

Методы лечения внутримозговой гематомы

Для лечения мозговых гематом применяются консервативная терапия или нейрохирургическая операция. Рекомендациями по консервативному устранению гематомы являются:

Консервативно проблему решают компетентные врачи-неврологии и нейрореаниматологи. Лечебный план разрабатывается строго индивидуально. Он может предполагать базисное противоишемическое, гипотензивное лечение, сокращение отека мозга осмодиуретиками, терапию гемостатиками и нейропротекторами.

Хирургические способы для удаления ВМГ

Оперативное вмешательство показано в большинстве случаев. Его основная цель – спасение жизни человека и нормализация неврологического статуса. Применение операции оправдано при следующих состояниях:

Вариантами выбора для хирургического лечения являются транскраниальная операция с прямой ревизией под контролем микроскопа (стандартная, самая распространенная методика), стереотаксическая аспирация, эндоскопическое удаление гематомы.

Пройти прямую краниотомию клиники России предлагают по цене 60 тыс. рублей и более, стереотаксическую операцию – 40-60 тыс. руб., эндоскопическое удаление гематомы – от 50 тыс. до 62 тыс. рублей.

После любого оперативного вмешательства назначается полноценный курс реабилитации, включающий глубокую профилактику всех возможных послеоперационных осложнений (инфекций, тромбоза, пневмонии и т. д.). В доминирующем количестве случаев после нейрохирургии целесообразна профилактическая терапия, предупреждающая эпиприступы.

В среднем на восстановление взрослого пациента после удаления внутричерепной гематомы уходит около 6 месяцев. Угнетенные функции могут восстановиться полностью, но абсолютной гарантии на это нет, так как все зависит от исходного состояния больного, возраста, от характера и последствий внутримозговой гематомы на дооперационном этапе. У детей реабилитация обычно продвигается более быстрыми темпами, при этом гораздо чаще она заканчивается полноценным восстановлением.

Где лечат лучше всего

Внутримозговые гематомы – проблема наисерьезнейшая, сопряженная с высокими рисками смертности и полной нетрудоспособности. Пациентам с таким диагнозом нужно наблюдаться и лечиться в медучреждениях высокого мирового уровня. Одни из лучших специалистов нейрохирургического профиля Европы практикуют в Чехии.

Центральный военный госпиталь г.Прага.

Клиники Чехии следуют только передовым принципам диагностики и ультрасовременным технологиям безопасного лечения поражений ЦНС. Кроме того, в знаменитой республике предлагают безупречное реабилитационное ведение пациентов после операций на головном мозге.

Чешская нейрохирургия – это качество оказываемых услуг, еще и доступные цены на них. В Чехии высокотехнологичные программы лечения внутримозговых гематом стоят в 2-3 раза ниже, чем в Израиле и Германии.

Субдуральная гематома

Субдуральная гематома — ограниченное внутричерепное скопление крови, локализующееся между твердой и арахноидальной мозговыми оболочками. В большинстве случаев является следствием травмы. Проявляется вариативными по форме и длительности нарушениями сознания и психики, головной болью, рвотами, очаговым неврологическим дефицитом (мидриаз, гемипарез, экстрапирамидные расстройства). Решающую роль в диагностике имеют данные КТ или МРТ. В легких случаях достаточным является консервативное лечение (антифибринолитическое, противоотечное, симптоматическое), но чаще требуется хирургическое удаление гематомы.

Общие сведения

Субдуральная гематома — локальное скопление крови, находящееся между твердой и паутинной (арахноидальной) церебральными оболочками. Составляет около 40% от всех внутричерепных кровоизлияний, к которым также относятся эпидуральные и внутримозговые гематомы, желудочковые и субарахноидальные кровоизлияния. В преобладающем большинстве наблюдений субдуральная гематома выступает следствием черепно-мозговой травмы, частота ее встречаемости при тяжелой ЧМТ доходит до 22%. Гематомы субдуральной локализации могут возникать в любом возрасте, но чаще наблюдаются у людей старше 40 лет. Среди пациентов соотношение мужчин к женщинам составляет 3:1.

Субдуральные гематомы классифицируют на острые (проявляющиеся в первые 3-е суток ЧМТ), подострые (проявляющиеся в период от 3-х суток до 2-х недель с момента травмы) и хронические (проявляющиеся позднее 2-х недель). Согласно МКБ-10, выделяют нетравматическое и травматическое субдуральное кровоизлияние с наличием/отсутствием проникающей в череп раны. В клинической практике субдуральная гематома является предметом изучения для специалистов в области травматологии, нейрохирургии и неврологии.

Причины

Субдуральная гематома формируется преимущественно вследствие возникающего в результате ЧМТ разрыва интракраниальных вен, проходящих в субдуральном пространстве. Гораздо реже она возникает вследствие сосудистой церебральной патологии (артерио-венозных мальформаций и аневризм церебральных сосудов, гипертонической болезни, системного васкулита) и нарушений свертывания крови (коагулопатии, терапии антикоагулянтами). Отличием от эпидуральной гематомы является возможность двустороннего образования субдуральной гематомы.

Субдуральная гематома на стороне действия повреждающего агента (гомолатеральная гематома) образуется при малоподвижной голове и небольшой площади контакта с травмирующим предметом. Формирование гематомы возможно и без прямого контакта черепа с травмирующим фактором. Это может произойти при резкой остановке или перемене направления движения. Например, во время езды в транспорте, при падении на ягодицы или на ноги. Происходящее при этом резкое встряхивание головы обуславливает смещение полушарий мозга внутри черепной коробки, влекущее за собой разрыв интракраниальных вен.

Субдуральная гематома, противоположная стороне повреждения, носит название контрлатеральной. Она формируется при ударе черепа о массивный малоподвижный объект или при действии на неподвижную голову травмирующего предмета с большой площадью контакта. Контрлатеральная субдуральная гематома часто связана с разрывом вен, которые впадают в сагиттальный венозный синус. Намного реже гематомы субдурального пространства обусловлены непосредственным травмированием вен и артерий мозговой коры, происходящем при разрыве твердой церебральной оболочки. На практике часто наблюдаются двусторонние субдуральные гематомы, что связано с одновременным приложением нескольких механизмов травмирования.

Острая субдуральная гематома формируется преимущественно при тяжелой ЧМТ, подострая или хроническая — при легких формах ЧМТ. Хроническая субдуральная гематома заключена в капсулу, которая образуется спустя неделю после травмы благодаря активации фибробластов твердой оболочки мозга. Ее клинические проявления обусловлены нарастающим увеличением объема.

Симптомы

Общемозговые симптомы

Среди общемозговых проявлений отмечаются расстройства сознания, нарушения психики, цефалгия (головная боль) и рвота. В классическом варианте характерна трёхфазность нарушений сознания: утрата сознания после ЧМТ, последующее восстановление на какое-то время, обозначаемое как светлый промежуток, затем повторная утрата сознания. Однако классическая клиника встречается достаточно редко. Если субдуральное кровоизлияние сочетается с ушибом головного мозга, то светлый промежуток вообще отсутствует. В других случаях он имеет стертый характер.

Длительность светлого промежутка весьма вариабельна: при острой гематоме — несколько минут или часов, при подострой — до нескольких суток, при хронической — несколько недель или месяцев, а иногда и несколько лет. В случае длительного светлого промежутка хронической гематомы его окончание может быть спровоцировано перепадами артериального давления, повторной травмой и др. факторами.

Среди нарушений сознания преобладают дезинтеграционные проявления: сумеречное состояние, делирий, аменция, онейроид. Возможны расстройства памяти, корсаковский синдром, «лобная» психика (эйфория, отсутствие критики, нелепое поведение). Зачастую отмечается психомоторное возбуждение. В ряде случаев наблюдаются генерализованные эпиприступы.

Пациенты, если возможен контакт, жалуются на головную боль, дискомфорт при движении глазными яблоками, головокружение, иррадиацию боли в затылок и глаза, гиперчувствительность к свету. Во многих случаях больные указывают на усиление цефалгии после рвоты. Отмечается ретроградная амнезия. При хронических гематомах возможно снижение зрения. Острые субдуральные гематомы, приводящие к компрессии мозга и масс-эффекту (дислокационному синдрому), сопровождаются признаками поражения мозгового ствола: артериальной гипотонией или гипертензией, дыхательными нарушениями, генерализованными расстройствами тонуса мышц и рефлексов.

Очаговые симптомы

Наиболее важным очаговым симптомом выступает мидриаз (расширение зрачка). В 60% случаев острая субдуральная гематома характеризуется мидриазом на стороне ее локализации. Мидриаз противоположного зрачка встречается при сочетании гематомы с очагом ушиба в другом полушарии. Мидриаз, сопровождающийся отсутствием или снижением реакции на свет, типичен для острых гематом, с сохранной реакцией на свет — для подострых и хронических. Мидриаз может сочетаться с птозом и глазодвигательными нарушениями.

Среди очаговой симптоматики можно отметить центральный гемипарез и недостаточность VII пары (лицевого нерва). Нарушения речи, как правило, возникают, если субдуральная гематома располагается в оболочках доминантного полушария. Сенсорные расстройства наблюдаются реже пирамидных нарушений, затрагивают как поверхностные, так и глубокие виды чувствительности. В ряде случаев имеет место экстапирамидный симптомокомплекс в виде пластического тонуса мышц, оральных автоматизмов, появления хватательного рефлекса.

Диагностика

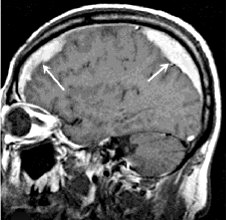

Решающими методами в диагностике субдуральной гематомы являются КТ и МРТ головного мозга. В диагностике острых гематом предпочтение отдается КТ головного мозга, которая в таких случаях выявляет однородную зону повышенной плотности, имеющую серповидную форму. С течением времени происходит разуплотнение гематомы и распад кровяных пигментов, в связи с чем через 1-6 нед. она перестает отличается по плотности от окружающих тканей. В подобной ситуации диагноз основывается на смещении латеральный отделов мозга в медиальном направлении и признаках сдавления бокового желудочка.

При проведении МРТ может наблюдаться пониженная контрастность зоны острой гематомы; хронические субдуральные гематомы, как правило, отличаются гиперинтенсивностью в Т2 режиме. В затруднительных случаях помогает МРТ с контрастированием. Интенсивное накопление контраста капсулой гематомы позволяет дифференцировать ее от арахноидальной кисты или субдуральной гигромы.

Лечение

Консервативная терапия осуществляется у пациентов без нарушений сознания, имеющих гематому толщиной не более 1 см, сопровождающуюся смещением церебральных структур до 3 мм. Консервативное лечение и наблюдение в динамике с МРТ или КТ контролем показано также пациентам в коме или сопоре при объеме гематомы до 40 мл и внутричерепном давлении ниже 25 мм рт. ст. Схема лечения включает: антифибринолитические препараты (аминокапроновую кислоту, викасол, апротинин), нифедипин или нимодипин для профилактики вазоспазма, маннитол для предупреждения отека мозга, симптоматические средства (противосудорожные, анальгетики, седативные, противорвотные).

Острая и подострая субдуральная гематома с признаками сдавления головного мозга и дислокации, наличием очаговой симптоматики или выраженной внутричерепной гипертензии являются показанием к проведению срочного хирургического лечения. При быстром нарастании дислокационного синдрома проводится ургентное эндоскопическое удаление гематомы через фрезевое отверстие. При стабилизации состояния пациента нейрохирургами осуществляется широкая краниотомия с удалением субдуральной гематомы и очагов размозжения. Хроническая гематома требует хирургического лечения при нарастании ее объема и появлении застойных дисков при офтальмоскопии. В таких случаях она подлежит наружному дренированию.

Прогноз и профилактика

Число смертельных исходов составляет 50-90% и наиболее высоко у пожилых пациентов. Следует отметить, что летальность обуславливает не столько субдуральная гематома, сколько травматические повреждения тканей мозга. Причиной смерти также являются: дислокация мозговых структур, вторичная церебральная ишемия, отек головного мозга. Угроза смертельного исхода остается и после хирургического лечения, поскольку в послеоперационном периоде возможно нарастание церебрального отека. Наиболее благоприятные исходы отмечаются при проведении операции в первые 6 ч. с момента ЧМТ. В легких случаях при успешном консервативном лечении субдуральная гематома рассасывается в течение месяца. Возможна ее трансформация в хроническую гематому.

Профилактика субдуральных кровоизлияний тесно связана с предупреждением травматизма вообще и травм головы в частности. К мерам безопасности относятся: ношение шлемов при езде на мотоцикле, велосипеде, роликах, скейте; ношение касок на стройке, при восхождении в горах, занятии байдарочным спортом и другими видами экстрима.

Внутричерепная гематома

Внутричерепная гематома