фонтанирование скважины может происходить за счет

МАТЕРИКОВАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ

СПОСОБЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Фонтанирование за счет энергии газа

Принцип действия

Расчет процесса

Таким образом, фонтанирование скважины может происходить при давлении на забое Рс выше или ниже давления насыщения [Рнас].

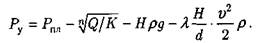

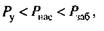

Давление на забое фонтанной скважины в любом случае будет равно:

Гидростатическое давление столба жидкости между башмаком и забоем определится как:

С другой стороны, то же давление на забое Рс может быть определено через уровень жидкости в межтрубном пространстве:

В развернутом виде уравнение запишется как:

В скважине, фонтанирующей с постоянным дебитом, давление на забое Рс должно быть постоянным. Поэтому изменение высоты столба h в затрубном пространстве должно сопровождаться изменением давления на устье Рз так, чтобы сумма слагаемых была бы постоянной. Поэтому необходимо, чтобы уменьшение h сопровождалось увеличением давления газа Рз и наоборот.

Виды фонтанирования

Рассмотрим теперь два случая фонтанирования.

Накопление газа в затрубном пространстве приводит к увеличению давления Рз и соответствующему понижению уровня жидкости h на такую величину, чтобы давление на забое Рс оставалось бы постоянным. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока уровень жидкости в межтрубном пространстве не опустится до башмака фонтанных труб. После этого процесс стабилизируется. Непрерывно возрастающее давление на устье межтрубного пространства после достижения максимума стабилизируется. В этом случае возможно достаточно точно определить давление у башмака фонтанных труб Рб, а также и давление на забое Рс по давлению на устье в межтрубном пространстве Рз, не прибегая к трудоемкому процессу спуска манометра в скважину. Давление Рз замеряется на устье манометром. Тогда давление у башмака будет равно:

Таким образом, в фонтанирующей скважине при условии Рс Рнас

Свободный газ в этом случае не накапливается в затрубном пространстве, так как нет условий для его проскальзывания у башмака фонтанных труб. В самих трубах газ начнет выделяться на некоторой высоте от башмака, где давление станет равным давлению насыщения. Поскольку при работе скважины обновление жидкости в затрубном пространстве не происходит, то не возникают и условия для пополнения газа. Из объема нефти, находящейся в затрубном пространстве, частично выделится растворенный газ, после чего вся система придет в равновесие. Уровень жидкости в этом случае будет находиться на некоторой глубине h. Различным положениям уровня будет соответствовать различное давление Pз. В этом случае вследствие неопределенности величины hстановится невозможным определение забойного давления Рс по величине Рз.

Условия фонтанирования скважин

Фонтанная эксплуатация

Способ эксплуатации скважин, при котором подъем газожидкостной смеси от забоя скважины на дневную поверхность происходит за счет природной (пластовой) энергии, называется фонтанным. Фонтанирование нефтяных скважин происходит за счет гидростатического напора или за счет энергии сжатого газа, а также за счет энергии сжатых горных пород.

Приток нефти к забоям скважин происходит за счет разности между пластовым и забойным давлением. В случае, когда давление столба жидкости (до устья заполненной скважины) меньше пластового давления, скважина будет фонтанировать. В зависимости от режима работы залежи фонтанирование скважины будет происходить за счет энергии гидростатического напора или за счет энергии расширения газа, растворенного в нефти, или одновременно за счет той и другой энергии. Чаще всего основную роль в фонтанировании скважин играет газ, содержащийся вместе с нефтью в пласте, и в тех случаях, когда газ в пластовых условиях полностью растворен в нефти и по пласту движется однородная жидкость. При освоении таких скважин свободный газ начинает выделяться из нефти в насосно-компрес-сорных трубах на глубине, где давление ниже давления насыщения нефти газом. При этом фонтанирование будет происходить за счет гидростатического напора и энергии сжатого газа, проявляющейся в верхней части скважины. На глубине, соответствующей давлению насыщения нефти газом, газ начинает выделяться из нефти в виде пузырьков. Поднимаясь вверх, газовые пузырьки испытывают все меньшее давление, вследствие чего объем пузырьков газа увеличивается и плотность смеси нефти и газа становится меньше. В итоге давление газожидкостного столба на забой скважины становится меньше пластового, и скважина начинает фонтанировать. Фонтанирование скважины под действием гидростатического напора бывает тогда, когда давление на устье больше давления насыщения, т.е. Ру>Рнас.

В этом случае весь газ находится в нефти в растворенном состоянии, и забойное давление определяется как давление столба однородной жидкости, заполняющей скважину, по формуле:

Потери давления на трение определяются по формуле Дар-си-Вейсбаха

Численное значение А определяется в зависимости от шероховатости подъемных труб и критерия Рейнольдса:

Забойное давление определяется из основного уравнения притока жидкости к забою скважины:

Подставляя значения (39) и (42) в уравнение (38), определяют давление на устье:

Если устье фонтанной скважины закрыто, то забойное давление равно пластовому:

В основном фонтанирование скважин происходит за счет энергии гидростатического напора и энергии расширения газа в нефти. Для таких условий фонтанирования

когда до интервала, где давление равно давлению насыщения Ртс, движется однофазная жидкость (газ растворен в нефти), а выше идет двухфазный поток (жидкость и газ).

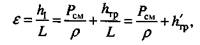

Рис. 56. Схема действия газожидкостного подъемника

установившийся процесс движения смеси в сообщающихся сосудах и трубках а\ и я2.

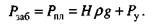

При достижении определенного расхода газа смесь поднимается до верхнего уровня, но перелива жидкости еще не будет. Такой расход газа соответствует начальной точке на кривой q = f(V). При этом газовые пузырьки проскальзывают через столб жидкости. В трубе наблюдается режим барботажа. Затем, с увеличением расхода газа, расход жидкости вначале будет возрастать, а с ростом количества нагнетаемого газа расход жидкости начнет уменьшаться вследствие увеличения скорости движения газожидкостной смеси и роста потерь давления на трение. В результате зависимость расхода жидкости qот расхода газа Vбудет соответствовать зависимости, приведенной на рис. 57. Расход жидкости зависит от расхода газа, диаметра лифта dи градиента давления е. Для случая, приведенного на

Рис. 57. Зависимость объемного расхода жидкости qот расхода газа Vпри различных значениях е и d

Принято различать три режима движения газожидкостной смеси.

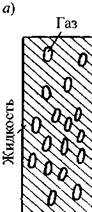

1. Пузырьковый режим (рис. 58 а), когда жидкость с мелкими пузырьками газа высокого давления движется в нижней части подъемных (НКТ) труб. При этом пузырьки газа свободно перемещаются в жидкости.

2. Снарядный, или пробковый, режим (рис. 58 б), когда из жидкости выделяется значительное количество газа в виде крупных пузырьков, имеющих удлиненную форму. Пузырьки газа чередуются с жидкостными перемычками. Снарядный режим проявляется главным образом в средней части подъемных труб (НКТ). При дальнейшем движении газожидкостной смеси из жидкой фазы выделяется все больше пузырьков газа, происходит их слияние, за счет чего размеры пузырьков увеличиваются. При

этом режиме происходит пульсация газожидкостной смеси и скважина работает неравномерно.

Рис. 58. Структура газожидкостной смеси при движении ее в подъемнике.

3. Дисперсно-кольцевой режим (рис. 58 в), когда газообразная фаза движется по центру подъемных труб, образуя ядро потока, а жидкая фаза движется по стенкам подъемных труб. В ядре газообразного потока содержатся капли жидкости.

Дисперсно-кольцевой режим проявляется в основном в подъемных трубах ближе к устью скважины, где наблюдается значительное снижение давления и наибольшие скорости движения газожидкостной смеси. В работающей скважине устанавливается динамический уровень жидкости]\ в межтрубном пространстве. По давлению столба жидкости в этом пространстве определяется забойное давление. Для фонтанной скважины оно равно

Выражая потери давления на трение через высоту столба жидкости, получим

£огда выражение (48) будет иметь вид:

Разделив обе части уравнения (49) нар и L, получим

(р-истинное газосодержание, т.е. отношение площади сечения потока газа в трубе ко всей ее площади:

Закономерности изменения газосодержания устанавливаются с помощью мгновенных отсечек потока или просвечиванием труб гамма-лучами на лабораторной установке. ‘ Плотность газа в скважине можно определить по формуле Бойля-Мариотта:

В большинстве случаев эксплуатация газожидкостных подъемников происходит в условиях снарядного режима, при котором жидкость поднимается на поверхность движущей силой 1 газа, оказывающего непосредственное давление на нее, и при трении газа и жидкости. Газ движется быстрее жидкости, проскальзывает через нее. Поэтому эти потери называют потерями скольжения или потерями относительного движения.

Потери напора между башмаком и устьем будут следующими:

Потери относительного движения находятся в обратной зависимости от скорости движения, а силы трения увеличиваются от увеличения скорости движения.

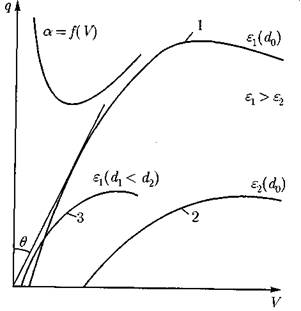

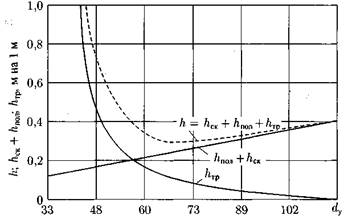

На рис. 59 показана сумма потерь полезного напора и потерь напора на скольжение /гпол + /гск и потерь напора на трение hот

объемного расхода газа Vпри постоянном диаметре подъемных труб d = 73 мм и постоянном расходе жидкости q = 2,4 л/с. Эти зависимости построены А.П. Крыловым на основе опытов, проведенных на экспериментальной установке с длиной труб 1 м. При постоянном расходе жидкости (см. рис. 59) сумма потерь hnon + Нсктем меньше, чем больше газа проходит через трубу данного диаметра. А потери напора на трение с увеличением объема пропускаемого газа увеличиваются. Из рис. 59 видно, что при постоянном расходе жидкости и постоянном диаметре труб потери напора hбудут значительно меньше при расходе гача 25 л/с. Увеличение объема подачи газа увеличивает общие потери давления в подъемных трубах при движении в них га-аожидкостной смеси.

Кривые зависимости потерь от диаметра подъемных труб При постоянных расходах газа и жидкости указаны на рис. 60.

Рис. 60. Зависимость потерь полезного напора и скольжения, а также трения (АП01 +АСК +Л_) на 1 м длины трубы от объемного

расхода газа Упри постоянном расходе жидкости q.

На этом рисунке потери Апол + hCKи А^ приняты в метрах на

1 м длины трубы. Диаметры подъемных труб dприняты от 33 до 144 мм при постоянных объемных расходах газа V = 15 л/с и жидкости q = 1,6 л/с.

потери на 1 м длины трубы при принятом расходе жидкости и газа составляют 0,3 при трубах условным диаметром 73 мм.

Кроме вышеизложенного, А.П. Крылов в результате проведения экспериментальных работ построил кривые изменения объемного расхода жидкости в зависимости от объемного расхода газа для подъемников различных диаметров при постоян-

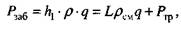

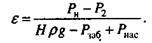

ныхперепадах давления на единицу длины подъемника. При этом перепад давления е на единицу длины подъемника равняется

устье подъемника (скважины), соответствующий противодавлению Р2‘, L- длина подъемника.

Рис. 61. Зависимость потерь напораА„ол +АСК, А^ и А от диаметра dподъемных труб при постоянных объемных расходах газа Vи жидкости д.

В случае если противодавление на устье подъемника Р2равно атмосферному давлению, т.е. h^ =0, то отношение ajк L называется относительным погружением £0. Величина £0 покапывает, какая доля общей длины подъемника L находится под уровнем жидкости.

Чаще всего противодавление на устье скважины превышает атмосферное давление, так как для движения жидкости в промысловых коммуникациях необходимо создать дополнительный напор, тогда

Если на забое давление выше давления насыщения, то за L принимается расстояние от устья скважины до места в подъемнике, где начинается выделение газа из нефти.

где /zq- расстояние от башмака до места, где начинает выделяться газ из нефти, и Я- глубина скважины, получаем

На рис. 62 показана зависимость между дебитом жидкости и расходом газа при е = const для элементарного подъемника d= 73 мм.

В этом случае весь газ находится в нефти в растворенном состоянии, и забойное давление определяется как давление столба однородной жидкости, заполняющей скважину, по формуле:

Потери давления на трение определяются по формуле Дар-си-Вейсбаха

Численное значение А определяется в зависимости от шероховатости подъемных труб и критерия Рейнольдса:

Забойное давление определяется из основного уравнения притока жидкости к забою скважины:

Подставляя значения (39) и (42) в уравнение (38), определяют давление на устье:

Если устье фонтанной скважины закрыто, то забойное давление равно пластовому:

В основном фонтанирование скважин происходит за счет энергии гидростатического напора и энергии расширения газа в нефти. Для таких условий фонтанирования

когда до интервала, где давление равно давлению насыщения Ртс, движется однофазная жидкость (газ растворен в нефти), а выше идет двухфазный поток (жидкость и газ).

Рис. 56. Схема действия газожидкостного подъемника

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Фонтанный способ эксплуатации скважин

Скважины эксплуатируют двумя способами:

Фонтанный способ эксплуатации скважин применяться, когда энергия пласта достаточна для подъема флюида от забоя к поверхности.

Фонтанный способ эксплуатации считается наиболее выгодным, потому что не требует специального оборудования. В связи с этим, важнейшей задачей является обеспечение длительного фонтанирования скважины при рациональном расходовании пластовой энергии.

Фонтанирование скважины может происходить за счет:

— гидростатического давления пласта;

— растворенного в нефти газа;

— энергии имеющейся газовой шапки;

— энергия искусственного нагнетания в пласт жидкости или газа.

Работу скважины регулируют за счет изменения ее дебита специальными штуцерами, установленными на устье скважины. Штуцеры бывают регулируемые и нерегулируемые. Первые представляют собой дроссель (игольчатый вентиль), вторые — втулки или диски с отверстиями диаметром 3—15 мм. Детали, взаимодействующие с потоком пластовой жидкости, выполняются из износостойких материалов.

Все остальные виды эксплуатации скважин относятся к механизированному способу. Они имеют один общий признак: энергия для подъема пластовой жидкости на поверхность подводится извне и с помощью оборудования, расположенного в скважине, передается жидкости. Так как высота всасывания насоса не превышает 5-8 м, то для подъема жидкости из скважины глубиной в несколько сотен или тысяч метров насос приходится опускать в скважину и для обеспечения его надежной работы погружать под уровень пластовой жидкости.

Как добывают нефть

Недавно прочитал сообщение, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл Музей нефти на Сретенском бульваре. «В Москве нет нефтяных вышек, нефтяных месторождений, но у нас есть огромные отряды людей, которые двигают академическую науку, прикладную, образование, которое работает в значительной части на нефтяную отрасль страны, делая ее передовой», — подчеркнул на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

Молодец, Сергей Семёнович. И дело хорошее сделал – музей открыл, и слова хорошие сказал, вот только несмотря на то, что долгое время проработал на руководящих должностях в нефтедобывающих регионах, немного ошибся с терминологией. «Нефтяных вышек» нет не только в Москве, их нет нигде в мире. Есть буровые вышки (см. фото вверху), являющиеся частью буровых установок, а нефтяных нет. А что же тогда есть?

А вот о том, какими способами и с помощью какого оборудования добывают нефть в России и мире я и постараюсь максимально доступным языком рассказать и наглядно показать в своей статье. (На фотографии вверху — буровая площадка в окрестностях Нарьян-Мара. Снимок не очень качественный, поскольку сделан автором через иллюминатор вертолёта).

Начну с того, что нефть добывают из скважин. Скважина – это цилиндрическая горная выработка (отверстие в земле), незначительного диаметра и большой глубины, предназначенная для подъёма жидкости (вода, нефть) или газа на поверхность.

Диаметр нефтяных скважин, как правило, ступенчато уменьшается от устья (выход скважины на поверхность) до забоя (дно скважины). Диаметр скважин начинается от 40 мм и редко бывает больше 900 мм. Средняя глубина нефтедобывающих скважин в России 2500 м. В скважины спускают специальные трубы, называемые обсадными, чтобы предохранить стенки скважин от обрушения.

В зависимости от геологических условий нефтяного месторождения бурят различные типы скважин:

Длиной скважины называется расстояние между устьем и забоем, измеряемое по оси ствола. Глубиной является проекция длины скважины на её вертикальную ось. Для вертикальных скважин эти значения одинаковы, а вот для наклонно-направленных и горизонтальных – различаются.

Нефтяные скважины бурят как на суше, так и на море, но сегодня мы бурения касаться не будем, а перейдём сразу к способам добычи нефти или, как выражаются нефтедобытчики, к способам эксплуатации скважин.

В настоящее время применяются только два основных способа эксплуатации скважин:

Фонтанный способ добычи нефти

Данный способ применяется при высоком пластовом давлении. В этом случае нефть фонтанирует, поднимаясь на поверхность по насосно-компрессорным трубам (НКТ) за счет энергии пласта. Фонтанирование может происходить за счёт гидростатического напора (очень редко) или за счет энергии расширяющегося газа (в большинстве случаев, поскольку находящийся вместе с нефтью в пласте газ играет главную роль в фонтанировании скважины).

К преимуществам такого способа относится его высокая экономичность, поскольку подъем происходит естественным путем, что не требует применения дорогостоящего нефтедобывающего оборудования, позволяя тем самым сэкономить как на его стоимости, так и на техническом обслуживании.

Оборудование любой скважины, включая фонтанную, должно обеспечивать добычу продукции в заданном режиме и безопасное проведение всех необходимых технологических операций. Оно подразделяется на скважинное (подземное) и устьевое (наземное).

Для фонтанного способа добычи нефти требуется технологически простое наземное и подземное оборудование.

Из подземного оборудования в скважину спускают НКТ с воронкой на конце для удобства спуска-подъёма исследовательских приборов. Колонна НКТ состоит из стальных бесшовных труб длиной 5 – 10 м, соединённых между собой резьбовыми муфтами. Диаметр НКТ варьируется от 27 мм до 114 мм, толщина стенки от 3 мм до 7 мм. НКТ – основной рабочий инструмент при эксплуатации скважин. Эксплуатационная обсадная колонна, как правило, спускается в скважину, цементируется от забоя до устья, и больше не поднимается на поверхность, поэтому все подземные операции выполняются с помощью НКТ: подъём скважинной жидкости на поверхность, ремонтные и промывочные работы и т.д.

В качестве наземного оборудования на устье скважины устанавливается фонтанная арматура (ФА). ФА предназначена для подвески колонны НКТ, герметизации межтрубного (затрубного) пространства, для эксплуатации, регулирования режима работы и ремонта скважины, а также для направления продукции скважины в выкидную линию (т.е. трубу по которой нефть поступает из скважины к замерной установке).

Обслуживают скважины операторы добычи нефти и газа

Фонтанный способ эксплуатации нефтяных скважин применяется на начальном этапе разработки месторождений. По завершению процесса фонтанирования, на скважине начинают применять механизированные методы добычи.

Газлифтный способ добычи нефти

Газлифт является одним из механизированных способов добычи нефти и логическим продолжением фонтанного способа и, в принципе, мало чем от него отличается. При его использовании нефть поднимается из забоя за счет энергии газа, нагнетаемого с устья. На этот способ переходят тогда, когда энергии пласта становится недостаточно для выталкивания нефти, поэтому её подъем начинают осуществлять с помощью подкачки в пласт сжатого газа.

Для сжатия газа используют компрессоры высокого давления. Этот способ называют компрессорным. Бескомпрессорный способ газлифта осуществляют методом подачи в пласт газа, уже находящегося под высоким давлением. Такой газ подводят с ближайшего месторождения.

Несмотря на то, что данный способ отличает простота обслуживания скважин, и он максимально удобен для подъема больших объемов нефти с высоким содержанием газа, он становится всё менее востребованным из-за того, что требует больших затрат на строительство компрессорных станций и газопроводов высокого давления. В настоящее время газлифтным способом добывается не более 5% нефти в России.

В этом ролике (4 минуты) от компании Weatherford очень наглядно (и, главное, без единого слова), показаны технологии, применяемые при газлифтной добыче нефти:

Насосные способы добычи нефти

К насосным способам механизированной добычи нефти относят, как несложно догадаться, добычу нефти при помощи различных видов насосных установок. Обратите внимание, что речь идёт именно об «установках», поскольку кроме, собственно, насоса необходимо и другое погружное (т.е. монтируемое в скважине) и наземное оборудование.

В настоящее время для добычи нефти применяются различные скважинные насосные установки:

Добыча нефти при помощи установки штангового глубинного насоса (УШГН)

Да, да, да. Это именно та самая, всем известная «качалка», фотографию которой наиболее часто используют, когда говорят о нефтедобыче. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что УШГН – самый старый и наиболее распространенный в мире вид механизированной эксплуатации нефтяных скважин, а, с другой стороны, тем, что это наиболее «фактурное» нефтедобывающее оборудование.

Для понимания распространённости. Во всем мире сейчас находится в эксплуатации около 2 миллионов нефтяных скважин. УШГН оснащены примерно 750 000 из более чем 1 миллиона скважин, где применяют тот или иной способ механизированной добычи.

УШГН действует по принципу поршневого устройства: при помощи возвратно-поступательных движений наземного привода через колонну насосных штанг глубинный насос поднимает нефть к поверхности. Станок-качалка приводится в движение при помощи электрического двигателя через клиноременную передачу. Также применяются и другие типы приводов для ШГН: цепной привод, гидравлический привод, длинноходовой привод, но назначение у всех одно – привести в движение колонну штанг, обеспечив работу глубинного насоса.

Из всех просмотренных мной на youtube роликов про принцип работы УШГН (на русском языке), именно этот показался мне наиболее предпочтительным с точки зрения доступности, полноты изложения, визуализации и длительности (5 минут):

Добыча нефти при помощи установки электрического центробежного насоса (УЭЦН)

На фотографии вверху видна фонтанная арматура скважины, оснащённой УЭЦН. Сначала объясню, для чего нужны УЭЦН, если есть «качалки». Дело в том, что у УШГН (СШНУ) есть много недостатков, которых лишены УЭЦН, а именно:

Основные компоненты УЭЦН:

ЭЦН приводится в действие с помощью электродвигателя, расположенного в скважине (поэтому он и называется «погружным»). Подвод электроэнергии к нему осуществляется по погружному бронированному кабелю. Электродвигатель может быть асинхронным (магнитное поле создается статором двигателя) или вентильным (магнитное поле создается постоянными магнитами, находящимися в роторе двигателя), который имеет более высокий КПД. Управление погружной установкой производится через станцию управления (СУ). Применяются СУ прямого пуска, а также СУ с возможностью регулирования частоты вращения погружного электродвигателя.

В этом кратком (1 минута) ролике от компании Weatherford очень наглядно (и, главное, без единого слова), показан принцип работы УЭЦН:

Для вашего удобства, привожу перевод терминов, использованных в ролике:

Electric Submersible Pumping System — установка электрического центробежного насоса (УЭЦН)

Motor — погружной электродвигатель

Seal — гидрозащита

Gas Separator — газосепаратор

Submersible Pump – погружной электроцентробежный насос (ЭЦН)

Gas — газ

Oil – нефть

Добыча нефти при помощи установки электроприводного винтового насоса (УЭВН)

Винтовой насос – это насос объёмного действия, подача которого прямо пропорциональна частоте вращения специального винта. При вращении винт (ротор) и его обойма (статор) образуют по всей длине ряд замкнутых полостей, которые передвигаются от приёма насоса к его выкиду. Вместе с ними перемещается и откачиваемая жидкость.

Существует два варианта применения винтовых насосов для добычи нефти.

При первом (как на картинке вверху), который получил наибольшее распространение, электродвигатель и редуктор монтируются на устье скважины и связаны между собой ременной передачей. Обойма винтового насоса спускается в скважину на НКТ, а винт крепится к штангам, которые вращаются электродвигателем через редуктор.

При втором варианте (набирает популярность), схема установки УЭВН аналогична УЭЦН, т.е. винтовой насос приводится в действие погружным электродвигателем, который передаёт крутящий момент напрямую на вал винтового насоса через протектор. Благодаря приводу от погружного электродвигателя, в такой установке не применяются насосные штанги и редуктор, являющийся самым ненадёжным и дорогостоящим компонентом традиционной УЭВН.

УЭВН применяются, главным образом, в скважинах с высоковязкой нефтью.

В этом ролике от компании Weatherford «Progressing Cavity Pumping System» показан принцип работы УЭВН (достаточно посмотреть первые 2 мин.):