единорог символ чего у славян

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Приложения

—Всегда под рукой

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Друзья

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

ЕДИНОРОГ, ИНДРИК-ЗВЕРЬ

Самым ранним изображениям единорогов больше 4 тысяч лет, найдены в Индии. Затем стали появляться в мифах Западной Азии. В древней Греции и Древнем Риме считались реально существующими животными.

Легенда утверждает, что он неутомим, когда его преследуют, но покорно ложится на землю, если к нему приблизится девственница. Интересно, что в греческой мифологии единорог был посвящен Артемиде, богине-девственнице. Это обстоятельство вместе с белоснежным окрасом сделали единорога символом девственности, душевной чистоты. Вообще единорога поймать невозможно, но если и удастся, то удержать его можно только золотой уздечкой. Считалось также, что порошок из рога животного — лучшее средство для обезвреживания яда.

На небе существует созвездие Единорог, введенное в Новое время. На небесных атласах изображается в виде коня с рогом.

В средневековье единорог являлся гербом Шотландии.

Единорог изображен на спинке трона Ивана Грозного. Кроме того присутствует на государственных гербах Великобритании и Канады.

Единорог в Древней Руси

Слово «Индрик» является искаженным написанием древнерусского «Единорог». Символическое животное присутствует в русских легендах и сказках. В основе древнего Ведического мировоззрения Индра верхом на Единороге олицетворяет бога, власть которого распространяется от Земли до Неба. Но это же и есть весь явный Мир, Мир бога Перуна. Кстати, в древних Ведах Индра представлен Громовержцем, богом войны и победы. Следовательно, Индра и Перун – одно лицо.

Правда, считается, что «наиболее известный» геральдический единорог украшает герб Шотландии. А греческие летописи утверждают, что водится рогатый конь в Индии. Какова сила рекламы!

До прихода на индийскую землю северных племён Славян-Ариев, местное темнокожее население не ведало ни Индру, ни Индрика

Созвездие Единорог

ИНДРИК-ЗВЕРЬ — всем зверям зверь. Главный среди зверей и владыка всего звериного царства. Единорог, обладающий необыкновенно силой, разумом и чудодейственными способностями. Некоторые источники именуют его матерью всех зверей, другие — отцом. Согласно одним из них ходит Индрик-зверь по поднебесью, а где наступает на землю, там остаются котловины, впадины, возникают озера; согласно другим — ходит он под землей так же свободно, как другие ходят по земле, а когда он резвится там, то вся земля колыхается.

У нас Индрик-зверь всем зверям зверь,

И он ходит, зверь, по подземелию,

Он проходит все горы белокаменные,

Прочищает ручьи и проточины.

Когда этот зверь возыграется,

Вся вселенная всколыбается.

Все зверья ему, зверю, поклоняются,

Никому он обиды не делает.( Голубиная книга», старинный сборник русских духовных песен)

Слово «Индрик» является искаженным написанием древнерусского «Единорог». Символическое животное присутствует в русских легендах и сказках. В основе древнего Ведического мировоззрения Индра верхом на Единороге олицетворяет бога, власть которого распространяется от Земли до Неба. Но это же и есть весь явный Мир, Мир бога Перуна. Кстати, в древних Ведах Индра представлен Громовержцем, богом войны и победы. Следовательно, Индра и Перун – одно лицо.

Наши же предки называли единорога Индриком и почитали его гораздо больше, нежели их западные соседи. Вот что говорит об Индрик-звере Словарь славянской мифологии (авторы: Елена Грушко и Юрий Медведев): «Глава и владыка звериного царства. Ходит он по поднебесью. Когда Индрик-зверь разыграется, вся Вселенная всколыбается! От его чудодейных копыт произошли на земле все овраги, котловины и пади, которые потом заполнились водою. Еще в XVII столетии рогу этой «матери всем зверям» приписывались целебные свойства, и уверенность в этом была настолько велика, что даже царь Алексей Михайлович, по свидетельству дворовых книг (1655 год), соглашался за три таких рога заплатить десять тысяч рублей соболями и мягкой рухлядью (мехами). Сведущие в целении болезней русские люди того времени, были убеждены, что рог единорога не только может оказывать помощь в различных болезнях, но и дает владеющему им человеку уверенность в цветущем здоровье на всю жизнь долголетнюю», к тому же, судя по книге А. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», рога эти «. светятся и бывают длиной до шести пядей».

Кроме этого А.Афанасьев в своей книге приводит некоторые отрывки из русского фольклора, в которых речь идет об индрике:

«У нас Индра-зверь всем зверям отец:

Была на сем свете засушейца,

Ня было добрым людям воспитанийца,

Воспитанийца, обмыванийца;

Йон копал рогом сыру мать-землю,

Выкопал ключи все кипучии;

Йон пускал по быстрым рякам

И по маленьким ручьявиначкам,

По глубоким, по большим озярам;

Йон давал людям воспитанийца,

Воспинатийца, обмыванийца.»

* * *

«Куда хочет (зверь) — идет по подземелью,

Аки Солнце по поднебесью.

Он происходит все горы белокаменныя,

Прочищает ручьи и проточины,

Пропущает реки, кладязи студеные:

Куда зверь пойдет — туда ключ кипит.

Когда этот зверь возыграется,

Словно облацы по поднебесью,

Вся Вселенная (мать-земля под ним)

всколыбается.»

* * *

«Когда этот зверь (рогом) поворотится,

Воскипают ключи все подземные.»

* * *

«Разрывая своим рогом (т.е. молнией) облачные горы и подземелья и заставляя дрожать мать-сыру землю (потрясая ее громовыми раскатами), чудовищный зверь дает исток дождевым ключам и рекам.»

«Живет тот зверь в Сионских горах, в Фаворе или Афон-горе, он пьет и ест во святой горе (или «. из синя моря») и детей выводит во святой же горе, когда зверь поворотится — все святые горы всколыхаются!

Слово «Индрик» является искаженным написанием древнерусского «Единорог». Символическое животное присутствует в русских легендах и сказках. В основе древнего Ведического мировоззрения Индра верхом на Единороге олицетворяет бога, власть которого распространяется от Земли до Неба. Но это же и есть весь явный Мир, Мир бога Перуна.

Кстати, в древних Ведах Индра представлен Громовержцем, богом войны и победы. Следовательно, Индра и Перун – одно лицо.

В христианстве образ единорога, до того связываемый со сферой сексуальности и плодородия, оказывается поставленным на службу идее целомудрия, девственности. Считалось, что для того, чтобы поймать его, в поле «ставят девицу, и он прыгает на лоно девицы, и она согревает его своей лаской и уносит в королевский дворец» («Физиолог»). Символизирует целомудрие, а также служит эмблемой меча или слова Божия. Гонорий Августодунский в своем «Зерцале таинств Церкви» так говорит о единороге: «Весьма свирепое животное, имеющее только один рог, называется единорогом.

Традиция обычно представляет его в виде белого коня с винтообразным рогом, торчащим на лбу. Согласно эзотерическим верованиям, он имеет белое туловище, красную голову и синие глаза.

Возникновение образа единорога в ближневосточной и европейской традициях связывается иногда с влиянием индийской мифологии (в «Атхарваведе» рассказывается, как во время потопа Ману привязал свой корабль к рогу единорога).

Китайский единорог килин считается одним из несущих благо животных (наряду с фениксом, черепахой и драконом). Его изображение является атрибутом военачальников высокого ранга, эмблемой чести и знатности рода. Его шкура имеет пять цветов — красный, желтый, синий, белый и черный; его крик подобен звуку колоколов. По легенде, он живет тысячу лет и является главным из 360 существ, живущих на суше. Считался олицетворением умеренности, предвестником рождения справедливого правителя, символом миролюбия (так как при ходьбе старается не наступить ни на что живое, питается только засохшей травой, а его неострый рог никому не может причинить вреда). Предание гласит, что Чингисхан увидел в пустыне единорога, который велел ему прекратить завоевательные войны и вернуться на родину. Согласно древнейшим толкованиям, единорог воплощает добродетель гуманности, человеколюбия (жэнь). Его рог трактуется либо как символ единовластия императора, либо как образ объединенной страны. Единорог связывается с культом Конфуция, так как, по преданиям, его появление стало знамением рождения великого мудреца.

В китайской притче 9 века написано: «Всем известно, что единорог — существо иного мира и предвещает счастье. Но зверь этот не принадлежит к числу домашних, редко встречается, с трудом поддается описанию. Это не конь или бык, не волк или олень. И потому, оказавшись перед единорогом, мы можем его не узнать’’.

Наряду с двуглавым орлом и ездецом в русской государственной геральдике конца XV—XVII в. встречается изображение единорога. 1) До сих пор эта эмблема оставалась вне поля зрения исследователей. В связи с вопросами о ее происхождении и символике определенный интерес представляет не только систематизация изображений единорога, но и публикация новых памятников с ними.

В собрании Эрмитажа хранится несколько знамен с изображением единорога, поступивших в 1950 г. из Артиллерийского музея. Одно из них является начальническим прапором конца XVII в. В центре его — белое поле, в верхних углах которого личины, изображающие солнце и луну, между ними — желтый двуглавый орел под короной, держащий в лапах символы власти: державу, скипетр и меч. Под этими изображениями па фоне растительного орнамента — восстающие лев и единорог. Вокруг центрального квадрата — кайма, состоящая из белых и малиновых шевронов. На верхней белой и нижней малиновой косицах — характерные для русских прапоров фигуры драконов. 2)

Следует отметить, что композиция, состоящая из коронованного двуглавого орла, по сторонам которого солнце и луна (месяц), встречается на знамени, которое в 1662 г. царь Алексей Михайлович пожаловал в Астрахань князю Григорию Черкасскому и в 1675 г. — князю Булату Черкасскому. 3) Встречаются и знамена, на которых солнце и месяц помещены по сторонам креста на Голгофе. 4) Учитывая, что православный крест на знаменах семантически обозначал русское православное государство, видимо, можно говорить об однозначности изображений солнца и луны по сторонам креста или по сторонам двуглавого орла.

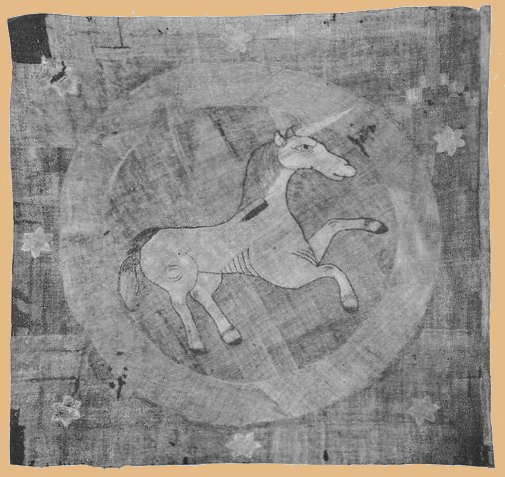

Говоря об аналогах композиции «восстающие единорог и лев», укажем на два знамени, бывшие с Ермаком Тимофеевичем при покорении Сибири в 1581—1582 гг., хранящиеся в Оружейной палате. В центре полотнищ на синем поле вшиты восстающие лев и единорог из белой холстины, расцвеченные чернилами. На широких каймах — узоры, по углам — розетки. 5) К концу XVII в. относится знамя солдатского полка, в центре которого на алом фоне вышиты восстающие лев и единорог, а над ними корона. 6)

Начальнический прапор конца XVII в. (Эрмитаж)

Композиция, включающая противостоящих и восстающих льва и единорога, была широко распространена и на памятниках изобразительного и прикладного искусства России [22] XVII в., в том числе па предметах дворцового быта. На троне Ивана Грозного, украшенном резьбой по кости западноевропейской работы XVI в. и дополненной деталями, сделанными русскими мастерами в XVII в., спинка украшена изображениями двуглавого орла под тремя коронами, со скипетром и державой и восстающими единорогом и львом по сторонам. 7) На передней луке «арчака» конца XVII в. изображен двуглавый орел с единорогом и львом по сторонам. 8)

Знамя, бывшее с Ермаком при покорении Сибири. 1581—1582 (Гос. Оружейная палата)

К концу XVII в. относятся пять ротных знамен солдатского полка с белыми холщовыми полотнищами, на которых в крыже изображен крест на Голгофе, а в центре в круге — единорог. По полю нашиты звезды, число которых указывает номер роты, которой принадлежало знамя (в коллекции Эрмитажа представлены знамена второй, третьей, пятой, седьмой и девятой рот 9) ). Они были взяты из дома Петра I в Нарве и вместе с другими одиннадцатью знаменами поднесены городским магистратом Николаю I, который поместил их в Царскосельский Арсенал. 10)

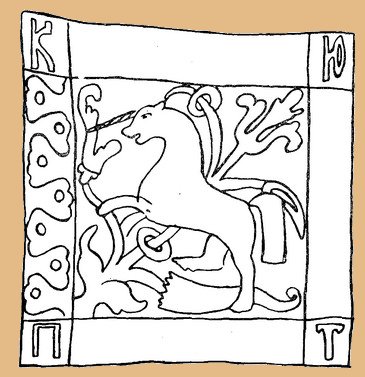

В качестве аналогии укажем на знамя, хранящееся в Стокгольме, в центре которого изображен единорог, на кайме — кружки, в углах — буквы К.Ю.П.Т. 11) На солдатском знамени конца XVII в. в центре на белом поле изображен двуглавый орел, кайма красная, по углам вшиты две птицы, лев и единорог из белой холстины, расцвеченные чернилами. 12)

Изображение одного единорога также хорошо известно русскому искусству; в значительной степени широкое распространение его образа обязано литературе, бытовавшей на Руси, и такому авторитетному источнику, как Библия. 13)

Однако очевидно, что только знакомством по литературе и изобразительному искусству нельзя объяснить включение единорога в русскую государственную геральдику.

Самым ранним русским геральдическим памятником с изображением единорога, видимо, можно назвать корабельник Ивана III и Ивана Ивановича из собрания Эрмитажа, на котором единорог заменил английскую государственную эмблему — леопарда (льва). По мнению И. Г. Спасского, «для русской геральдики эта подробность представляет немалый интерес». 14) Далее следует указать на относящееся к концу XVI в. седло Бориса Годунова, на котором два единорога изображены по сторонам двуглавого орла. 15) С XVI в. единорог становится непременной деталью русских государственных печатей. Самая ранняя из них датируется 1557 г. С этого времени единорог встречается на малых государственных печатях (двойных кормчих), золотых буллах, больших государственных печатях Ивана IV, Бориса Годунова, Лжедимитрия, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича. 16) Со времени Федора Ивановича до Федора Алексеевича включительно единорог изображался на «золотых». 17) Причем важно отметить, что с 1562 г. он стал изображаться наряду с ездецом на груди двуглавого орла, т. е. можно говорить о равнозначности их семантики в тот период.

Все вышесказанное показывает, что на знаменах эрмитажного собрания представлены оба вида изображения единорога, как одного, так и в паре со львом, и позволяет поставить наши знамена в ряд русских геральдических памятников конца XV — XVII в., несущих на себе изображение «инрога».

Ротное знамя солдатского полка конца XVII в. Эрмитаж

По мнению В. Н. Татищева, «Иван Грозный имел за собственный свой герб единорога, который его сын и Борис Годунов как внутрь, так вне государства, на печати при грамотах употребляли. ». 18) А. Лакиер, обратившись к этому сюжету, сослался на В. Н. Татищева и перечислил ряд [23] предметов с изображением единорога, однако не смог дать объяснения появлению этой фигуры в русской государственной геральдике. Он лишь вопрошает: «Цари наши, проникнутые идеями библейскими, не хотели ли представить в символическом образе своих побед, руководствуясь изречениями псалма 91: „И вознесется яко единорога рог мой», и апокалипсическим (V, 5): „се победил есть лев». » 19) На этот псалом ссылаются и другие авторы при попытках объяснить смысл единорога как геральдической фигуры. 20)

Знамя конца XVII в. Стокгольм

С нашей точки зрения, для решения вопроса о происхождении единорога в русской геральдике следует со вниманием отнестись к указанию, что «кроме двуглавого орла употребляли Византийские Цари гербы 4 больших префектур Государства, а именно: орел для Италии, гриф для Галлии, единорог для Азии и лев для Иллирии». 21) Эти сведения приобретают особый смысл, так как на некоторых русских памятниках XVII в. (налучье. и колчан «Большого наряда» царя Михаила Федоровича 1627—1628 гг., жалованная грамота оружейничьему боярину Богдану Матвеевичу Хитрово, 1676 г.) изображены вместе именно эти фигуры, т. е. двуглавый орел, единорог, лев, грифон, орел и ездец. 22) Таким образом, можно предположить, что единорог как геральдическая фигура на знаменах, печатях и других памятниках Русского государства связан с византийской эмблематикой.

1) Единорог — символ осторожности, осмотрительности, благоразумия, чистоты, непорочности, строгости, суровости. Христианскими писателями он был интерпретирован как аллегория Благовещения и воплощение Христа, рожденного Девой. Обычно эмблема девы Марии, св. Юстина Падуанского и св. Юстина Антиохийского. «Единорог, символ чистоты и непорочности, часто встречается на щитах гербов. Он по фигуре своей сходен с лошадью и отличается от нее рогом, которым вооружена его голова, и бородкою. Единорог называется прислонившимся (accule), когда он стоит прямо с поднятыми передними ногами, и в оборонительном положении (en defense), когда хочет как бы защититься своим рогом»

«Мал животно, подобен козляти»: Единорог в древнерусской литературе и миниатюре

В древнерусских источниках зверь известен под несколькими именами: это и привычный нам единорог, и инорог, моносер и монокирос (от греческого monoceros), единорожец и даже единорожд. В последнем наименовании мы видим смешение сходных в древнерусском языке слов «единорожь» и «единорожд» (единородный, то есть единственный ребенок), которое, с одной стороны, позволило сделать зверя символом Христа (Единородный Сын – одно из именований Христа), с другой –породило представление о «сиротстве» единорога, не имеющего ни отца, ни матери. Древнерусские энциклопедические сборники –«Азбуковники» – содержат удивительное предание о появлении единорогов, весьма сходное с историей птицы феникс:

«Подружия же се не имать, живет 532 лета, и скинет рог во скрай моря на песце, и на него мочится, на корень, на крвавой конець, и от того зародится в нем червь, от похоти и крови зверины, и тако возрастет червь и бывает зверь единорог».

Старый же зверь, вся сила которого находилась в роге, сиротеет и умирает. Фраза о похоти и крови явно заимствована из Евангелия от Иоанна о последователях Христа, которые «не от крове, ни от похоти плотския… но от Бога родишася».

Судя по описаниям жил единорог в Индии, месте, куда наши предки помещали большинство невиданных зверей, или «во странах муринских», то есть Африке.

Повадки единорога тоже весьма отличались от наших представлений. В эпоху Средневековья единорог – животное гневливое и свирепое, почти неукротимое, при встрече с неугодными животными «истневает я рогом своим». Приручить свирепого зверя могла лишь непорочная девица. Это широко распространенное в европейской литературе предание знала и древнерусская письменность. В «Физиологе» нам встречается такое описание ловли единорога:

Сравнение единорога со Спасителем здесь вполне логично. Образ девы должен был явно ассоциироваться с Богоматерью, лоно которой смогло вместить Христа. Усиливает подобную связь и цитата из славянской Псалтири, где фраза из 28 псалма: «И возлюбленный яко сын единорожь», – понималась и как упоминание о единороге, и как намек на Единородного Сына – вторую ипостась Троицы.

В западноевропейской иконографии толкование легенды о единороге и деве породиловесьма распространенную аллегорическую иконографию сцены Благовещения, называемую «Мистическая охота на единорога». В такой композиции мы видим архангела Гавриила в образе охотника, трубящего в рог, в сопровождении четырех собак, олицетворяющиххристианские добродетели. Они движутся к единорогу – символу Христа, возлежащему на лоне Богоматери.

Однако древнерусская литература знает и другое толкование истории о ловле единорога. В старообрядческом «Слове о рассечении человеческого естества» та же история, не лишенная дополнительных подробностей, приводится как пример женского коварства:

Помимо девицы есть еще один литературный персонаж, покоривший свирепого зверя. Буцефал, любимый конь Александра Македонского, согласно средневековой повести, также был неукротимым единорогом. Вот как описывает укрощение коня «Александрия», популярная на Руси средневековая повесть о подвигах легендарного царя:

«В той же час вестник прииде к Филипу царю, глаголя: «Ведомо да есть ти, царю, яко в стадех твоих конь чюден явилъся есть, добротою бо от иных конь избран… и рог межи ушима вырос с локот един». Филип же повеле его привести. И сего красоте подивися царь и повеле сотворити ему клеть железну и повинных вметати повеле к нему. Сему же бывшу, никто к коню тому приступити смеяше. Александр же приходя к нему часто; конь же всяку отметая ярость, тихо ко Александру трепеташе повиновением ко царю своему и всаднику»

Связь единорога с Христом породила представления о праведности единорога. Так, встречаются описания, в которых единорог трижды в день молится Богу, глядя на восток. Чистота единорога с внутренней символики переходит и в его внешние свойства. Зверь не только сам является образом чистоты, но и его рог обладает свойством очищать воду в источниках. В «Физиологе Дамаскина Студита» нам встречается история о пустынных животных, которые не могут пить горькую воду до тех пор, пока наш зверь не погрузит свой рог в реку и, подобно Моисею в египетской пустыне, не сделает ее сладкой:

«Яко во глубоцей пустыни не обретаются реки, токмо собирается малая вода в малых ямах земных и та от солнца бывает горка, собираются убо вси звери пити и не могут, зане есть горка, сего ради ожидают, дондеже придет инорог пити, и егда преклонится, достизает перво рог его в воду и услаждает ю, и пиет первее той, таже и прочии звери».

В «Иерусалимской Беседе», литературном сочинении апокрифического характера, приводится другой вариант сказания, упоминающий о противоборстве единорога и змея. Люди, звери и птицы не могут подойти к источнику из-за страшного дракона, который никого не боится, кроме единорога:

«А зверь зверям мати единьрох, коли на земли была засуха и в те поры дождя на землю не было, тогда в реках и озерах воды не было, только во едином езере вода была, и лежал великой змий, и не давал людем воды пить, и никакому потекучему зверю, ни птице полетучей, а коли побежит единорог воды пить, и змий люты заслышит и побежит от зверя того за три дни, и в ту пору запасаются водою люди».

Уже под влиянием «Стиха» появилось письменное предание о единороге, ходящем под землей, не лишенное традиционного религиозно-нравственного толкования. Рог единорога становится символом крепости Христовой, а звери, которых рогом побивает животное, обозначают злые помыслы. Такой вариант сказания встречается в старообрядческом «Слове о рассечении человеческого естества»:

«Инорог бо велию имать силу в розе, глаголют бо нецыи, яко и под землею им ходит и многие звери им побивает, сице убо и человек, аще имать рог, сиречь крепость Христову, и под землею ходит, еже есть – под земными вещьми, и звери побивает, сиречь злые помыслы дьявольских прилог и злых еретиков».

Попал единорог и в притчевую литературу. Одной из самых популярных историй была «Притча о временном сем веке». На Руси она была известна по «Житию Варлаама и Иоасафа», христианской версии жизнеописания Будды.

Притча повествует о человеке, убегая от «беснующагося инрога», упал в ров, но схватился за дерево, влез на него и обрел спасение от страшного зверя. Ухватившись за дерево, человек чувствует себя в безопасности, но когда начинает разглядывать окружающее, он видит под деревом ров, на дне рва – огромного змея, «огнем дышуща и усты страшно зевающа», желающего его поглотить, четырех аспидов и двух мышей, черную и белую, беспрестанно подгрызающих корень того самого дерева. Однако, заметив на дереве капающий мед, человек начинает наслаждаться им, забыв об окружающих его опасностях.

«Житие Варлаама и Иоасафа» было весьма распространено в эпоху Средневековья и в Западной Европе, и на Руси. Притча о единороге («О временнем сем веце») как отдельное произведение попадает в различные сборники, в том числе и в Пролог – один из популярнейших учительных сборников Средневековой Руси. Иллюстрации на сюжет притчи встречаются на рельефах и иконах, в миниатюрах богослужебных книг – прежде всего в Псалтирях, но отмечен также факт изображения этого сюжета в Евангелии (Лавришевское Евангелие).

Из-за негативной роли единорога в притче, этот зверь в литературных произведениях сравнивается не только с Христом, но и с самим дьяволом, искушающим людей.

Образ мифического животного с различными символическими значениями нередко использовался в геральдике. Изображения единорога мы встречаем на печатях Ивана Грозного и Михаила Феодоровича Романова, на золотых и серебряных монетах Московского Царства. Битва льва и единорога, помимо произведений народного искусства, была изображена на стяге Ермака в его сибирском походе. Это эффектный сюжет тисненого средника на кожаном покрытии «фирменных» переплетов Московского печатного двора.