для чего служат отпечатки пальцев

Зачем нам нужны папиллярные узоры на пальцах?

В 1910 году Томас Дженнингс скрылся с места убийства, но он оставил зацепку, которая решила его судьбу: идеальные отпечатки пальцев на высыхающей ограде возле дома, где он совершил преступление. Отпечатки пальцев Дженнингса стали первыми в истории, которые были использованы в качестве доказательств в уголовном расследовании, и они привели к его осуждению за убийство в 1911 году.

С тех пор отпечатки пальцев продолжают фигурировать в качестве важнейших доказательств в судебных расследованиях. А в последнее время папиллярные линии стали использоваться и для идентификации: каждый день многие миллионы человек используют пальцы, чтобы разблокировать свои смартфоны или ноутбуки. И это достаточно безопасно, ведь полное совпадение узоров на наших пальцах случается не чаще чем в одном случае на 64 миллиарда.

Поэтому складывается впечатление, что узоры на наших пальцах были созданы для нашей идентификации. Но, конечно, это не так. Это приводит нас к вопросу: почему у нас есть папиллярные линии, и какой биологической цели они служат?

У ученых есть несколько предположений по этому поводу.

«Есть две идеи относительно отпечатков пальцев: что они помогают улучшить сцепление и что они помогают улучшить сенсорное восприятие», — сказал Роланд Эннос, исследователь биомеханики и профессор биологии в Университете Халла в Соединенном Королевстве.

Эннос потратил несколько лет, исследуя первую идею — что отпечатки пальцев дают нам лучший захват. Долгое время это была руководящая теория, согласно которой крохотные впадины и борозды на наших пальцах создают трение между ними и поверхностями, к которым мы прикасаемся.

Одним из доказательств в поддержку этой теории является то, что кончики наших пальцев могут работать как шины на автомобилях, чья податливая природа позволяет им соответствовать поверхности, по которой они движутся. В шинах эта податливость сочетается с желобоподобными протекторами, которые украшают их поверхность — это увеличивает площадь контакта шины с дорогой, увеличивая тем самым трение и сцепление. Эннос хотел выяснить, насколько хорошо эта идея выдержит лабораторный эксперимент с пальцами.

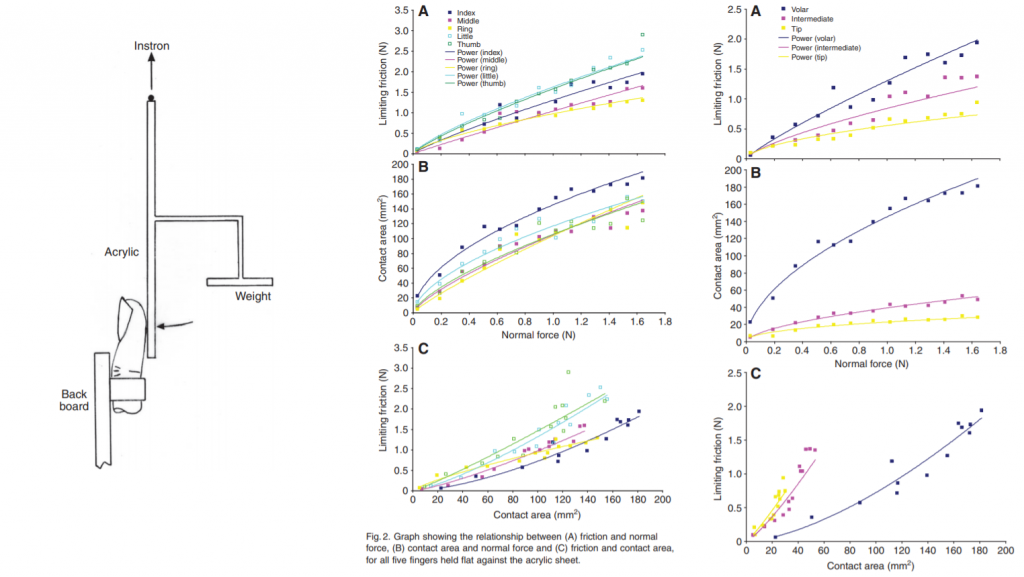

Нет, слева не средневековая машина для пыток, а всего лишь устройство, собранное для тестов. Справа — графики зависимости между силами трения и давления на палец, а также площадью поверхности.

«Мы хотели увидеть, увеличивается ли трение пальцев в области контакта, как в шинах», — сказал Эннос. Чтобы выяснить это, исследователи протаскивали пластину из плексигласа по подушечкам пальцев человека, изменяя силу давления при разных попытках и используя специальные чернила для снятия отпечатков пальцев, чтобы определить, какая часть площади поверхности пальца касалась пластины.

Удивительно, но этот эксперимент показал, что «фактическая площадь контакта была уменьшена папиллярными узорами, потому что ложбинки не вступали в контакт», сказал Эннос. Другими словами, по сравнению с гладкой кожей, которая покрывает остальную часть тела, «отпечатки пальцев должны уменьшать трение, по крайней мере, на гладких поверхностях».

Однако это не полностью опровергает идею о том, что папиллярные линии помогают сцеплению, сказал Эннос. Считается, что эти узоры могут помочь нам брать предметы, например, во влажных условиях: ложбинки эффективно отводят воду, как это делают протекторы автомобильных шин, не позволяя нашим рукам скользить по поверхности. Тем не менее, эту идею труднее проверить, поскольку в таких условиях трудно идеально сымитировать поведение кожи на пальцах, сказал Эннос.

Но есть и другая теория — папиллярные линии помогают нам тактильно познавать окружающий мир.

Несколько лет назад Жорж Дебреже, бизофизик в Сорбонском университете в Париже, размышлял об отсутствии убедительной теории о том, почему наши пальцы оставляют индивидуальные отпечатки, и решил «копать» в сторону тактильного восприятия. Наши пальцы содержат четыре типа механорецепторов, или клеток, которые реагируют на механические стимуляция, такие как прикосновение.

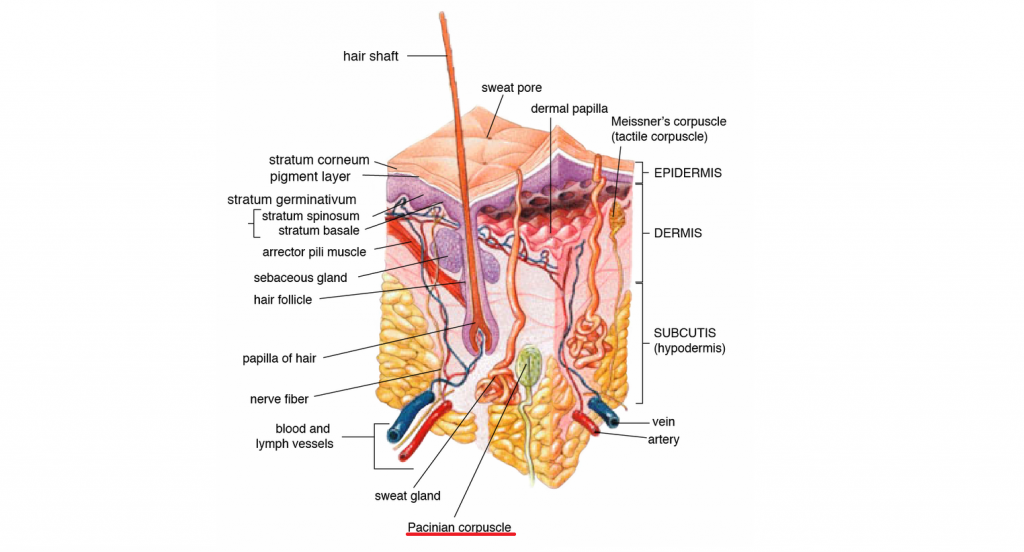

Дебреже было особенно любопытно узнать об одном конкретном типе механорецепторов — тельцах Пачини, которые встречаются на глубине 2 мм в коже кончиков пальцев. «Я был заинтересован в тельцах Пачини, потому что мы знали из предыдущих экспериментов, что эти специфические рецепторы отвечают за восприятие тонкой текстуры», — сказал Дебреже.

Структура нашей кожи с выделенными тельцами Пачини.

Эти механорецепторы особенно чувствительны к крошечным вибрациям с точной частотой в 200 герц — и, таким образом, помогают придать кончикам наших пальцев чрезвычайную чувствительность. Дебреже стало интересно, повышают ли папиллярные линии эту чувствительность.

Чтобы выяснить это, он и его коллеги сконструировали биомиметический (то есть копирующий свойства биоматериала — прим. перев.) тактильный датчик: устройство, имитирующее структуру человеческого пальца, с датчиками, которые могли бы обнаруживать вибрации аналогично тому, как это делают тельца Пачини.

Одна версия этого устройства была гладкой, а другая имела рельефный рисунок на поверхности, имитирующий папиллярные линии. Перемещая оба прибора по поверхности, ученые пришли к интересному открытию: борозды, имитирующие папиллярные линии, усиливали точную частоту колебаний, к которым так чувствительны тельца Пачини.

«Тот факт, что вы наносите папиллярные линии на искусственную кожу, полностью меняет природу сигналов», — сказал Дебреже. По его словам, папиллярные линии увеличивают нашу тактильную чувствительность в несколько раз. Но какая нам польза от таких гиперчувствительных пальцев?

На протяжении тысячелетий наши пальцы были важнейшими инструментами для поиска и употребления пищи. Чувствительность к текстуре предмета, в частности, может быть эволюционно полезной, поскольку она помогает нам определить максимально спелый плод. За примерами ходить далеко не нужно: мы до сих пор выбираем те же огурцы на ощупь, стараясь брать наиболее упругие и с плотными пупырышками.

«Причина, по которой нам нужно иметь высокую тактильную чувствительность, заключается в том, что мы хотим отделить хорошую пищу от плохой», — объясняет Дебреже. Хорошее чувство осязания может помочь нам избежать гниющих или неспелых плодов.

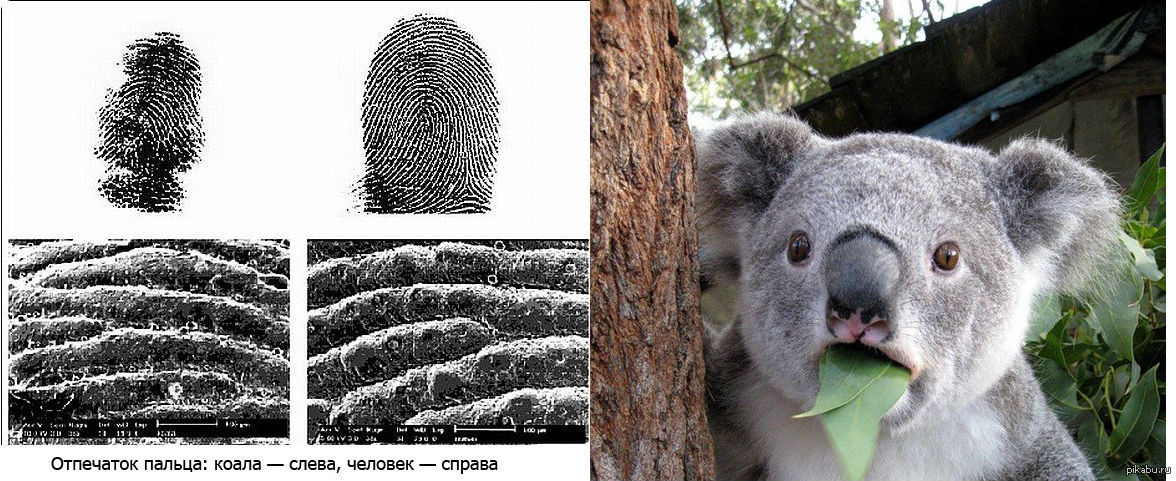

Вдобавок к этой идее, Дебреже отметил, что у других животных, таких как шимпанзе и коала, также имеются папиллярные линии и тельца Пачини, и они тоже часто полагаются на тактильную чувствительность, чтобы находить пищу.

Однако Дебреже подчеркивает, что его эксперимент не является доказательством того, что отпечатки пальцев эволюционировали для этой цели. Но, тем не менее, это убедительный и элегантный тезис. «Кажется, все совпадает», — говорит он.

Несмотря на это, Дебреже на самом деле считает, что отпечатки пальцев могут служить как для улучшения тактильного восприятия, так и для улучшения захвата. «Причина, по которой мы так хорошо манипулируем и обращаемся с вещями, заключается в том, что у нас есть это изысканное чувство осязания — постоянная обратная связь между тем, чего мы касаемся, и тем, что мы чувствуем», — пояснил он. Это «позволяет нам в реальном времени корректировать силу, с которой мы собираемся схватить объект».

Например, если какой-то предмет проскальзывает, когда вы держите его, вы должны быть в состоянии обнаружить это движение с помощью чувствительных кончиков пальцев и схватить его крепче, чтобы сохранить контроль. Таким образом, Дебреже считает, что возможно, наше тонкое чувство осязания и точная хватка фактически развились вместе и дополняют друг друга.

Эннос размышляет над еще одним возможным объяснением: отпечатки пальцев могут предотвратить появление волдырей, считает он. «Последняя идея, которую я поддерживаю, заключается в том, что гребни папиллярных линий укрепляют кожу в некоторых направлениях и помогают ей противостоять образованию пузырей, в то же время позволяя растягиваться под прямым углом к вектору приложения силы, поэтому кожа сохраняет хороший контакт с объектом», — сказал он.

В итоге, как видите, папиллярные линии, которыми мы пользуемся каждый день для разблокировки смартфона, оказались не такими уж и простыми. Какая из вышеуказанных теорий верна — сказать сложно, но скорее всего Дебреже прав: наши индивидуальные узоры на пальцах созданы природой сразу для нескольких целей.

История дактилоскопии

Дактилоскопи́я — метод идентификации человека по отпечаткам пальцев, основанный на уникальности рисунка кожи. Широко применяется в криминалистике. Основан на идеях англичанина Уильяма Гершеля, выдвинувшего в 1877 году гипотезу о неизменности папиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека. Эта гипотеза стала результатом долгих исследований автора, служившего полицейским чиновником в Индии. Английский антрополог Френсис Гальтон добился введения дактилоскопии в качестве метода регистрации уголовных преступников в Англии в 1895 году.18 апреля 1902 — первое применение в Дании дактилоскопии для опознания преступника. Разные страны мира вводили у себя дактилоскопические методы в течение следующих полутора-двух десятилетий. Одной из последних была Франция.

В России дактилоскопия применяется с 1906 года.

Известно, что идея об уникальности отпечатков пальцев существовала в Китае и Японии ещё в VII в. н. э. Однако, несмотря на широкое практическое использование, предположение об уникальности отпечатков не имеет достаточного научного обоснования, а для метода идентификации по отпечаткам нет оценки достоверности (на практике принимается за 100%).

Содержание

История

Вообще-то, интерес людей к узорам на руках имеет, видимо, довольно долгую историю. Например ещё в Библии сказано: «Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его» (Ветхий Завет, Книга Иова, гл. 37, ст. 7). В так называемых Священных Писаниях всё иносказательно, но, возможно, имелись в виду именно эти непонятные и загадочные рисунки. В Коране, в переводе В.М.Пороховой (сура 75 «Воскресение», айат 4), сказано: «Мы можем его пальцев кончики собрать в порядке совершенном». А в другом переводе эти же айаты ещё ближе к теме и говорится уже конкретнее и определённее: «Неужели человек полагает, что мы не сможем собрать воедино его истлевшие кости? Да, у Нас хватит силы, чтобы собрать заново воедино даже рисунок на кончиках его пальцев (в Судный день)».

В VI-VII веках в Китае для подписания каких-то документов использовался отпечаток пальца руки. Правда, никто не приводит данных, что при этом был важен рисунок узора на пальце, что он использовался для идентификации личности. Важен был лишь «след прикосновения». Основания для таких подписей, посредством отпечатков пальцев, были не биологического характера, а мистические. Считалось важным, войдя в соприкосновение с документом, включиться в него частицей своей личности, оставить на нём след своего тела.

Если говорить о научном периоде развития дактилоскопии, то считается, что впервые о папиллярных узорах написал итальянский естествоиспытатель Марчелло Мальпеги (1451-1512): «рассматриваю крайнюю верхнюю часть пальца и наблюдаю те бесчисленные морщины, которые как будто идут кругообразно или извиваясь». При рассмотрении в микроскоп он наблюдал, что в этих сосочковых линиях посередине видны потовые отверстия: «видны открытые отверстия для пота, расположенные посреди хребтов извивающихся морщин». Подобные исследования делали и другие анатомы, описывали в своих трудах. Например, Кристиан Яков Гинце в 1747 году выпустил сочинение «Анатомические исследования папиллярных линий кожи, служащих для осязания».

Особо отмечают работу «К вопросу об исследовании физиологии и кожного покрова человека» (1823 г.) Йогана Пуркинье, которая является первым трудом, содержащим описание и классификацию узоров кожи на пальцах. Но затем Пуркинье никогда не возвращался к этой своей работе, не предвидел последствий её для криминалистики. Его открытие не привлекло к себе тогда ничьего внимания.

Развиваться же наука об этих узорах, причём не голой теории ради, а для конкретного, практического её применения, стала лишь во второй половине XIX века. Видимо к тому времени на неё, как говорится, «созрел социальный заказ». Подтверждением этому, то есть тому, что это был «социальный заказ», что в ней возникла потребность, является то, что в течение довольно краткого периода времени разные люди в разных концах света, в некоторых случаях совершенно независимо друг от друга, не зная о работах других своих коллег, создали и развили прикладную науку дактилоскопии до уровня её практического применения и использования.

Информационные признаки отпечатков пальцев

В каждом отпечатке пальца можно определить два типа признаков — глобальные и локальные.

Глобальные признаки — те, которые можно увидеть невооружённым глазом:

Папиллярный узор

Область образа — выделенный фрагмент отпечатка, в котором локализованы все признаки.

Ядро — пункт, локализованный в середине отпечатка или некоторой выделенной области.

Пункт «дельта» — начальная точка. Место, в котором происходит разделение или соединение бороздок папиллярных линий, либо очень короткая бороздка (может доходить до точки).

Тип линии — две наибольшие линии, которые начинаются как параллельные, а затем расходятся и огибают всю область образа.

Счётчик линий — число линий на области образа, либо между ядром и пунктом «дельта».

Типы папиллярных узоров:

Другой тип признаков — локальные. Их называют минуциями — уникальные для каждого отпечатка признаки, определяющие пункты изменения структуры папиллярных линий (окончание, раздвоение, разрыв и т. д.), ориентацию папиллярных линий и координаты в этих пунктах. Каждый отпечаток содержит до 70 минуций.

На данном отпечатке пальца отмечены следующие признаки: две линии — «тип линии»; то, что между ними — может выступать в качестве области образа, но обычно берётся вся площадь отпечатка; красная окружность слева — пункт «дельта»; красная окружность ниже — ядро; жёлтые окружности показывают некоторые минуции. Папиллярный узор — левая петля.

Практика показывает, что отпечатки пальцев разных людей могут иметь одинаковые глобальные признаки, но совершенно невозможно наличие одинаковых микроузоров минуций. Поэтому глобальные признаки используют для разделения базы данных на классы и на этапе аутентификации. На втором этапе распознавания используют уже локальные признаки.

Стандарты на отпечатки пальцев

Сейчас в основном используются стандарты ANSI и ФБР США. В них определены следующие требования к образу отпечатка:

Обычно в базе данных хранят более одного образа, что позволяет улучшить качество распознавания. Образы могут отличаться друг от друга сдвигом и поворотом. Масштаб не меняется, т. к. все отпечатки получают с одного устройства.

Принципы сравнения отпечатков по локальным признакам

(Локальные признаки — минуции) Этапы сравнения двух отпечатков:

Этап 1. Улучшение качества исходного изображения отпечатка. Увеличивается резкость границ папиллярных линий.

Этап 2. Вычисление поля ориентации папиллярных линий отпечатка. Изображение разбивается на квадратные блоки, со стороной больше 4 пикселей и по градиентам яркости вычисляется угол t ориентации линий для фрагмента отпечатка.

Этап 3. Бинаризация изображения отпечатка. Приведение к чёрно-белому изображению (1 bit) пороговой обработкой.

Этап 4. Утончение линий изображения отпечатка. Утончение производится до тех пор, пока линии не будут шириной 1 пиксель.

Этап 5. Выделение минуций. Изображение разбивается на блоки 9х9 пикселей. После этого подсчитывается число чёрных (ненулевых) пикселей, находящихся вокруг центра. Пиксель в центре считается минуцией, если он сам ненулевой, и соседних ненулевых пикселей один (минуция «окончание») или два (минуция «раздвоение»).

Координаты обнаруженных минуций и их углы ориентации записываются в вектор: W(p)=[(x1, y1, t1), (x2, y2, t2)…(xp, yp, tp)] (p — число минуций). При регистрации пользователей этот вектор считается эталоном и записывается в базу данных. При распознавании вектор определяет текущий отпечаток (что вполне логично).

Этап 6. Сопоставление минуций.

Два отпечатка одного пальца будут отличаться друг от друга поворотом, смещением, изменением масштаба и/или площадью соприкосновения в зависимости от того, как пользователь прикладывает палец к сканеру. Поэтому нельзя сказать, принадлежит ли отпечаток человеку или нет на основании простого их сравнения (векторы эталона и текущего отпечатка могут отличаться по длине, содержать несоответствующие минуции и т. д.). Из-за этого процесс сопоставления должен быть реализован для каждой минуции отдельно.

При регистрации определяются параметры аффинных преобразований (угол поворота, масштаб и сдвиг), при которых некоторая минуция из одного вектора соответствует некоторой минуции из второго.

При поиске для каждой минуции нужно перебрать до 30 значений поворота (от −15 градусов до +15), 500 значений сдвига (от −250 пкс до +250 пкс — хотя, конечно, границы выбирают и поменьше…) и 10 значений масштаба (от 0,5 до 1,5 с шагом 0,1). Итого до 150 000 шагов для каждой из 70 возможных минуций. (На практике, все возможные варианты не перебираются — после подбора нужных значений для одной минуции их же пытаются подставить и к другим минуциям, иначе было бы возможно сопоставить практически любые отпечатки друг другу).

Оценка соответствия отпечатков выполняется по формуле K=(D*D*100 %)/(p*q), где D — количество совпавших минуций, p — количество минуций эталона, q — количество минуций идентифицируемого отпечатка). В случае, если результат превышает 65 %, отпечатки считаются идентичными (порог может быть понижен выставлением другого уровня бдительности).

Если выполнялась аутентификация, то на этом всё и заканчивается. Для идентификации необходимо повторить этот процесс для всех отпечатков в базе данных (затем выбирается пользователь, у которого наибольший уровень соответствия (разумеется, его результат должен быть выше порога 65 %)).

Другие подходы к сравнению отпечатков

Несмотря на то, что описанный выше принцип сравнения отпечатков обеспечивает высокий уровень надёжности, продолжаются поиски более совершенных (и скоростных) методов сравнения, как например система AFIS (Automated fingerprint identification systems — системы автоматизированной идентификации отпечатков пальцев). В Белоруссии АДИС (автоматическая дактилоскопическая индефикационная система). Принцип работы системы: по бланку «забивается» дактилокарта, личная информация, отпечатки пальцев и ладоней. Расставляются интегральные характеристики (еще приходится редактировать вручную плохие отпечатки, хорошие система расставляет сама) рисуется «скелет» т.е система как бы обводит папилярные линии, что позволяет ей в будущем определять признаки весьма точно. Дактилокарта попадает на сервер где и будет храниться всё время.

Метод на основе глобальных признаков

Выполняется обнаружение глобальных признаков (ядро, дельта). Количество этих признаков и их взаимное расположение позволяет классифицировать тип узора. Окончательное распознавание выполняется на основе локальных признаков (число сравнений получается на несколько порядков ниже для большой базы данных).

Считается, что тип узора может определять характер, темперамент и способности человека, поэтому этот метод можно использовать и в целях, отличных от идентификации/аутентификации.

Метод на основе графов

Метод сравнения отпечатков на основе графов.

Исходное изображение отпечатка (1) преобразуется в изображение поля ориентации папиллярных линий (2). На нём (2) заметны области с одинаковой ориентацией линий, поэтому можно провести границы между этими областями (3). Затем определяются центры этих областей и получается граф (4). Стрелкой «d» отмечена запись в базу данных при регистрации пользователя. Определение подобия отпечатков реализовано в квадрате 5. (Дальнейшие действия аналогичны предыдущему методу — сравнение по локальным признакам).

Сканеры отпечатков пальцев

Устройства считывания отпечатков пальцев сейчас находят различные применения. Их устанавливают на ноутбуки, в мыши, клавиатуры, флешки, а также применяют в виде отдельных внешних устройств и терминалов, продающихся в комплекте с системами AFIS (Automated fingerprint identification systems — системы автоматизированной идентификации отпечатков пальцев).

Несмотря на внешние различия, все сканеры можно разделить на несколько видов:

Те сканеры, которые привыкли видеть в американских фильмах относятся обычно оптическим протяжным — видна полоса света, проходящая вдоль отпечатка. Более скоростными являются полупроводниковые и ультразвуковые, но последние дороже и встречаются реже.

Ученые объяснили, почему и зачем человеку нужны отпечатки пальцев

Довольно долго ученые полагали, что узоры на кончиках наших пальцев предназначены для того, чтобы крепче захватывать предметы. Но на самом деле, они никак не улучшают «сцепление», а скорее уменьшают трение между кожей и предметом, особенно если он гладкий.

Исследователи изучали гипотезу о трении и обнаружили, что кожа в этом случае ведет себя как резина. Фактически, узоры кожи на пальцах уменьшают нашу способность захватывать предметы, потому что они уменьшают площадь контакта с вещью, которую мы держим. Поэтому вопрос остается открытым, почему у нас есть отпечатки пальцев? Теории таковы: лучший «захват» шероховатых или влажных поверхностей, защита пальцев от повреждений и усиление чувствительности.

● Как появляются узоры на пальцах?

Итак, отпечатки пальцев – это узоры на их кончиках. Они появляются, когда мы находимся в утробе матери, и они полностью формируются к седьмому месяцу. У всех нас есть уникальные индивидуальные отпечатки пальцев на всю жизнь. Даже близнецы, обладающие идентичной ДНК, отличаются отпечатками пальцев.

Отпечатки состоят из узоров в виде дуг, петель и завитков, которые формируются в самом внутреннем слое эпидермиса: слое базальных клеток. Базальные клетки постоянно делятся, и новые клетки продвигаются в слои выше. Количество базальных клеток у плода растет быстрее, чем во внешних слоях эпидермиса и дермы. Такой мощный рост и заставляет слой базальных клеток образовывать множество узоров, причем повреждение поверхностного слоя не будет изменять отпечатки пальцев.

● Почему у некоторых людей нет отпечатков пальцев?

Дерматоглифия – это наши индивидуальные узоры на пальцах рук, ладонях, стопах и пальцах ног. Отсутствие этих узоров обусловлено редким генетическим состоянием под названием адерматоглифия. Ученые обнаружили мутацию в гене SMARCAD1, который и является причиной развития такого состояния.

Отпечатки пальцев полностью сформированы на 24 неделе беременности и не подвергаются никаким изменениям на протяжении всей жизни, однако факторы, лежащие в основе формирования и структуры отпечатков пальцев во время эмбрионального развития, пока недостаточно изучены. Хотя все же существует определенный ген, который участвует в процессе развития узоров на пальцах, а также развития потовых желез.

● Узоры на пальцах и бактерии

Исследователи из Университета Колорадо (г. Боулдер) продемонстрировали, что бактерии, обнаруженные на коже, могут использоваться в качестве персональных идентификаторов, поскольку они уникальны даже среди идентичных близнецов. И эти бактерии остаются на предметах, которых человек касается. Изучив ДНК бактерий, обнаруженных на поверхности, мы можем сопоставить её с руками человека, оставившего эти бактерии. Фактически это аналог отпечатков пальцев, весьма уникальный и способный оставаться неизменным в течение нескольких недель. Бактериальный анализ может стать полезным инструментом в судебной идентификации, когда невозможно выделить человеческую ДНК или получить четкие отпечатки пальцев.

Поделитесь постом с друзьями!

Отпечаток пальца: как работает универсальный ключ?

Сферы применения отпечатков пальцев и оттисков ладоней всё шире. По следу руки теперь не только находят преступников, прикосновением пальца можно открыть двери дома или автомобиля, разблокировать телефон и рассчитаться за обед. Но что если, с годами отпечатки изменились, или у кого-то еще будут такие же рисунки на пальцах?

Строение кожи на ладонях рук и подошвах стоп человека отличается от строения кожи других частей тела. Эпидермис в этих местах покрыт замысловатой сеткой из линий, петель и крючков, папиллярный же узор состоит из многочисленных валиков и бороздок, расположенных параллельно друг другу. Эти линии соединяются в уникальный рисунок, найти второй такой же — невозможно.

«Постоянство узоров обусловлено тем, что образующие их папиллярные линии появляются еще в период утробного развития и остаются неизменными на протяжении всей жизни человека. После поверхностных травм (царапин, ожогов) папиллярные узоры восстанавливаются в прежнем виде. Индивидуальность узоров основана на многообразии форм и взаимного расположения деталей папиллярных линий. Невозможно найти два совпадающих по рисунку узора, так как узор каждого пальца имеет множество индивидуальных особенностей», — говорит начальник пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин.

Отпечатки в истории

Линии на руках интересовали людей с древности. Изображения руки с папиллярными узорами пальцев и ладони были обнаружены на ассирийских и вавилонских глиняных табличках, керамике и черепках в виде печати, с вдавленным отпечатком пальца. Следы ладоней обнаруживали на стенах египетских гробниц, греческой и китайской керамике, на кирпичах и плитках из древнего Вавилона и Рима.

Уже во II тысячелетии до нашей эры вавилоняне поняли, что узор на ладонях и пальцах уникален, и стали использовать их в качестве подписи при заключении правового договора (их оформляли на глиняных табличках), чтобы защитить от подделки. Китайцы в III тысячелетии до нашей эры изготавливали глиняные печати — имитаторы индивидуального отпечатка пальца.

В Европе внимание на отпечатки пальцев в 1684 году обратил английский врач Нихимах Грю, он первым описал папиллярные линии пальцев и структуру кожного покрова ладоней. В 1858 году сэр Уильям Джеймс Гершель, проживавший в Индии, решил регистрировать отпечатки пальцев. Это было связано с тем, что при выдаче зарплаты одни и те же лица получали деньги несколько раз, ставя вместо подписи крестик. В 1877 году он ввёл оставление отпечатков пальцев при составлении контрактов.

Интересно то, что предложивший использовать отпечатки для изобличения преступников сотрудник полиции Генрих Фолдс за свою идею был осмеян начальством и уволен. Но в конце XIX века антрополог Фрэнсис Гальтон (двоюродный брат Чарльза Дарвина) вдохновился наработками Фолдса и опубликовал ставшей классической научную работу об идентификации по отпечаткам пальцев.

«Гальтон 10 лет собирал статистические данные и подсчитал, что вероятность совпадения папиллярных узоров у двух людей составляет 1 из 64 миллиардов человек», — комментирует заместитель начальника кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД Алексей Репин (Красноярск).

С 1892 года в Англии начинается дактилоскопическая регистрация преступников. Постепенно эта практика распространилась по всей Европе. Преступники пользовались скальпелем, обжигали пальцы кислотой, чтобы изменить отпечатки пальцев, однако их попытки были тщетны — обмануть природу и дактилоскопию не удавалось.

В России первая дактилоскопическая экспертиза была проведена в 1912 году по делу об убийстве провизора «Харламовской» аптеки в Санкт-Петербурге. Главные подозреваемые 19-летний Алексеев и 20-летний Шунько отрицали своё участие в убийстве. Но эксперт-криминалист доказал суду присяжных, что след на куске разбитого стекла из двери аптеки оставлен большим пальцем левой руки Алексеева. Парней признали виновными и отправили в тюрьму.

Главная улика

Отпечатки пальцев на месте преступления — главная улика против обвиняемого, поэтому продвинутые злоумышленники так стараются сделать всё «чисто» — не оставить ни единого следа от своих рук. Но если подозреваемый все-таки оставил хотя бы маленькое пятнышко на орудии убийства, то шансов уйти от правосудия практически нет.

Снимают отпечатки пальцев на месте преступления так — находя жирный след от руки на твёрдой поверхности, наносят на него специальный порошок, чтобы окрасить отпечаток, лишние частицы стряхивают кисточкой, затем прикладывают кусочек дактилоскопического скотча и берут в работу. Отпечаток на поверхности предмета, если он изолирован, может храниться годами.

А как собирают биометрические данные с подозреваемых мы все много раз видели в кино — на ладонь наносят специальную краску, а затем целиком и каждый палец по отдельности прикладывают к бумаге. Желательно, чтобы руки были сухими и чистыми, тогда рисунок скопируется без искажений.

«Вместе с бурным развитием компьютерной техники начался активный поиск алгоритма реализации автоматического сравнения папиллярных узоров, который бы освободил человека от рутинной работы и дал возможность сравнивать тысячи и тысячи оттисков и следов. В результате появились первые АДИС — автоматизированные дактилоскопические идентификационные системы. В нашей стране это «Папилон», «Сонда», «Дакто»», — рассказывает представитель новосибирской полиции.

Автоматические дактилоскопические информационные системы позволяют обнаруживать сходные по строению следы, изъятые ранее с мест нераскрытых преступлений, устанавливать, кем предположительно оставлены поступившие и имеющиеся в коллекции следы, устанавливать личности неопознанных трупов.

В базе данных отпечатков хранятся сотни тысяч следов, но далеко не все из них принадлежат преступникам. По закону, пройти дактилоскопическую экспертизу обязаны военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, частные детективы, госслужащие и еще ряд категорий граждан.

Поскольку с автоматизированными системами возможности расширились и работа пошла значительно быстрее, то стало возможным пополнять базу данных отпечатков всех желающих. Сдавать свои отпечатки никто из обычных людей не обязан, но, как отмечают в полиции, каждый день возникают ситуации, когда это данные могли бы пригодиться. Например, в случае пропажи человека, установления личности людей, страдающих амнезией и так далее.

Ключ, который нельзя забыть дома

Сегодня отпечатки пальцев также применяют в системах пропуска на секретные объекты и защиты. Индивидуальный узор на пальцах служит ключом, который всегда с собой, а также доступом к мобильному телефону или компьютеру, которого нет больше ни у кого.

Области применения дактилоскопии всё шире, сейчас даже тестируют доступ по отпечатку в автомобиль. Понятно, что за технологией будущее, поэтому вопрос с безопасностью становится острее. А что если система перестанет узнавать мои отпечатки? Вдруг мои отпечатки попадут в руки посторонних и они воспользуются ими?

«Технология продолжает развиваться, уровень надёжности сканеров, которые снимают математическое представление об отпечатке, повышается. В устройство зашита флэш-функция, которая понимает тот или не тот отпечаток, а также не позволяет восстановить, в случае если данные будут украдены», — рассказал сказал директор проектов «Программы в сфере образования» Академпарка Новосибирска Руслан Пермяков.

И интернете много историй о том, как злоумышленникам удалось снять отпечаток пальца, перенести на силиконовый имитатор пальца и взломать систему пропуска и мобильные телефоны. Это возможно, но лишь теоретически, поскольку, чтобы создать такую имитацию, отпечаток должен быть снят с чистой, обезжиренной кожи.

Пермяков заверил, чем дороже и «умнее» сканер, тем сложнее будет его обмануть. Кроме этого, созданы считыватели, которые кроме папиллярного узора учитывают такие индивидуальные характеристики, как температура и электропроводность кожи. Судьба и характер: главное в линиях ладони

И тем не менее, ошибки в системах могу быть. Эксперт разделил их на две группы — в первом случае сканер пропускает неавторизованного по отпечатку пальца пользователя, во втором — система блокирует доступ авторизованному пользователю. По словам Пермякова, ошибки первого рода в смартфонах случаются лишь в 0,5% случаев, а ошибки второго рода бывают чаще, но лишь у 3% владельцев.

«Они могут быть связаны с физиологией, например, недавно я был на конференции в жарком климате, в условиях высокой влажности разбухли пальцы, и считыватель не воспринимал мой отпечаток. Но и это не проблема, всегда можно попытаться разблокировать телефон пальцем ещё раз», — поясняет учёный.

Ещё одно перспективное направление — применение отпечатка в платёжных системах. Сбербанк тестирует специальный терминал, по которому школьник может рассчитаться за обед, приложив к сканеру ладонь. Также, системы Visa и MasterCard планируют выдавать деньги по предъявлению отпечатка пальца.