андроников монастырь фрески андрея рублева

Андрей Рублев и Андроников монастырь

Вероятно, художник принял постриг незадолго до 1405 года, условно, на рубеже веков. Где был пострижен Андрей Рублев? Существуют три точки зрения по этому вопросу.

Широко распространено мнение о постриге художника в Троицком монастыре. Но эти сведения содержатся только в «Сказании о святых иконописцах» и в «Книге глаголемой описание о российских святых» конца XVII – начала XVIII века – памятниках поздних, компилятивных и малонадежных. Эта информация не подтверждается совокупностью доступных нам источников, в первую очередь, наиболее достоверными документами XV – начала XVI века, а также лаврскими свидетельствами.

Недавно была выдвинута гипотеза о начале монашеского пути художника в Симоновом монастыре. Она опирается на сообщение двух источников середины XVI века о принадлежности двух произведений кисти Андрея Рублева выходцам из этой обители, а также на факт весьма вероятного существования на рубеже XIV–XV веков в этом монастыре значительной художественной мастерской, в отличие от Троицкого и Спасо-Андроникова монастырей. Это позволило создать автору этой гипотезы красивую, но малоправдоподобную версию о прямой преемственности московского иконописца Дионисия от Андрея Рублева через посредство старца Симонова монастыря Митрофана – мифического ученика Рублева, но действительного учителя Дионисия.

Согласно третьей точке зрения, которая подтверждается основным комплексом источников, художник был пострижен в находившемся под митрополичьей юрисдикцией Спасо-Андрониковом монастыре, основанном, вероятно, в 1357–1359 годах. Иосиф Волоцкий прямо указывает, что Андрей Рублев и Даниил были монахами Андроникова монастыря, а несколько ранних редакций Жития Сергия Радонежского называют второго игумена этой обители Савву духовным наставником Андрея. Известно также, что к концу жизни художники были заслуженными старцами Андроникова монастыря, что здесь они скончались и были погребены.

После 1408 года в известиях об Андрее Рублеве и Данииле наступает длительный перерыв – до середины 1420-х годов. Может быть, около 1420 года они выполняли какие-то работы в новом, построенном в 1416 году Благовещенском соборе в Московском Кремле. Некоторые основания для такого вывода дает сообщение содержащейся в Летописце начала царства 1533–1552 годов повести о пожаре 1547 года, что в Благовещенском соборе «деисус письма Андрея Рублева, обложенный золотом… сгорел».

Интереснейшие сведения о последних работах Андрея Рублева и Даниила содержатся в разных редакциях Житий Сергия Радонежского и его ученика Никона, составленных Пахомием Сербом (Логофетом) в 1440–1450-х годах. Житие Никона рассказывает, что, воздвигнув «церковь прекрасную в похвалу своему отцу» Сергию Радонежскому, он украсил ее «многими красотами», но очень печалился, видя ее не расписанной. Между тем, он желал еще при своей жизни узреть законченным построенный им храм. С этой целью он пригласил живописцев Даниила и Андрея, «людей очень известных». В Житии Сергия говорится, что Никону пришлось упрашивать («умолять») иконописцев. Это со всей определенностью свидетельствует о том, что они никогда не были монахами Троицкого монастыря. Такой вывод подтверждается «Отвещанием любозазорным» Иосифа Волоцкого после 1511 года и святцами Симона Азарьина около 1652 года, которые, несомненно, отметили бы принадлежность художников к троицкой братии. Среди причин, по которым живописцы колебались принять предложение троицкого игумена, называются: их преклонный возраст, свирепствовавший в 1425 году тяжкий и длительный «мор», а также вероятные планы по выполнению росписи каменного Спасского собора в их родном Андрониковом монастыре, который, возможно, уже был сооружен к этому времени.

Так как Троицкий собор был воздвигнут, по-видимому, в 1422–1423 годах, то время работы Даниила и Андрея можно определить как 1424–1425 годы (или около 1425 года). Возможно, художники расписывали собор в течение двух летних сезонов, что косвенно подтверждает сохранившийся трехъярусный иконостас их кисти, над иконами которого они могли трудиться только не в драгоценные для стенописания летние месяцы. Определенно работы были завершены до смерти их заказчика, игумена Никона, который скончался 17 ноября 1427 года.

После выполнения работ в Троицкой обители художники возвратились в Андроников монастырь, где прожили еще несколько лет. Житие Сергия повествует, что Андрей (а также, вероятно, и «исчезнувший» из текста Даниил) вместе с игуменом Александром и другими старцами хорошо управляли монастырскими делами. Вероятно, к этому времени Андрей и Даниил были не просто старцами, но соборными старцами. Говорится, что они создали «церковь каменную», то есть им принадлежит идея построить храм, общее руководство строительными работами (это не значит, что они выступали в качестве зодчих) и, возможно, они вложили в его возведение личные средства. Возможно, собор был сооружен в 1423–1425 годах, а украшен стенописью в 1425–1427 годах. Однако расписывал храм один Андрей Рублев. Вероятно, Даниил по физической немощи уже не был способен к выполнению сложных монументальных работ. От фресок собора уцелели лишь два небольших фрагмента с орнаментальной росписью.

После окончания стенописи собора художники прожили мало: сначала скончался Андрей, вскоре за ним разболелся и умер Даниил. Согласно краткой редакции Жития Никона и некоторым редакциям Жития Сергия, художники умерли в Троице-Сергиевом монастыре незадолго до кончины игумена Никона, то есть за несколько месяцев до ноября 1427 года. Принимая во внимание определенную специфику жития как исторического источника, а также несоответствие сведений краткого Жития Никона другим документальным свидетельствам, более вероятно, что художники все же на несколько лет (?) пережили Никона и скончались в Андрониковом монастыре. Условно датой смерти Андрея Рублева и Даниила можно считать время до 1430 (или после 1427) года.

Погребены живописцы были на монастырском кладбище к юго-западу от Спасского собора. С течением времени их могилы очутились под колокольней, пристроенной к юго-западному углу храма. Они еще существовали во второй половине XVIII века (до 1797–1798 годов). Перестройки в Спасо-Андрониковом монастыре, проводившиеся в конце этого столетия, не пощадили захоронения художников: оно было сровнено с землей и предано забвению.

Бытует мнение, что Даниил и Андрей Рублев стояли во главе большой иконописной артели, мастерской, дружины, то ли митрополичьей, то ли великокняжеской. Ее существование плохо увязывается со скромным бытом небольшого подмосковного Спасо-Андроникова монастыря в конце XIV – начале XV века. Вероятно, иконописцы-монахи имели учеников, но постоянное их число было невелико и едва ли позволяет говорить о монастырской иконописной мастерской. Да и сохранившиеся источники рассказывают нам о «художестве» Даниила и Рублева как части их аскетического индивидуального аскетического подвига.

*все материалы для этого и последующего разделов предоставлены Б.Н.Дудочкиным

Андроников монастырь фрески андрея рублева

+7 (495) 911-4502

+7 (495) 671-0372

105120, Россия, г.Москва, Андроньевская пл., 10

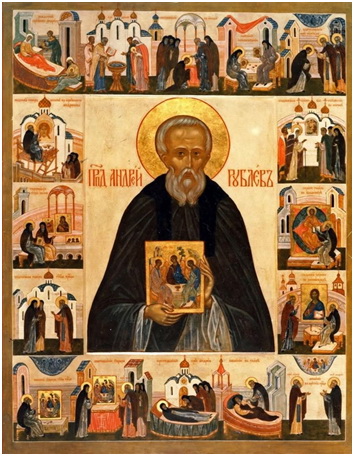

ПРЕПОДОБНЫЙ АНДРЕЙ РУБЛЕВ

День памяти 4/17 июля

Великий русский иконописец преподобный Андрей Рублев родился, как принято считать в современной искусствоведческой науке, около 1360 года. Сведения о его родителях и месте рождения отсутствуют. Некоторое представление о происхождении иконописца дает прозвище «Рублев», сохранившееся за ним в монашестве. Судя по всему, это не что иное, как фамильное прозвище. Не исключено, что Андрей происходил из семьи московских землевладельцев, которым принадлежало село Рублево. Неизвестно даже имя художника, так как Андрей – его второе, монашеское имя.

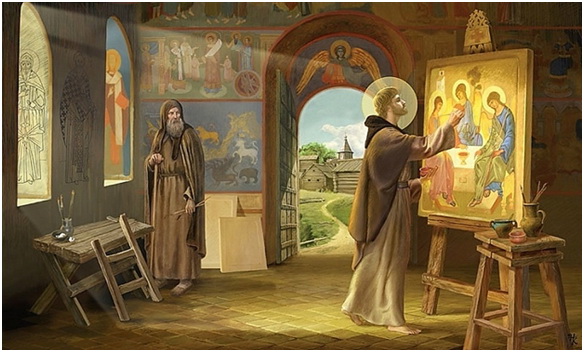

Точно определить время монашеского пострига Андрея Рублева не представляется возможным. Предполагается, что он принял монашество перед 1405 годом. Место пострижения Андрея Рублева неизвестно. Его иноческая жизнь связана с Троицким на Маковце и московским Спасо-Андрониковым монастырями, насельники которых находились в тесном духовном общении. Преподобный Иосиф Волоцкий в 10-й главе своего «Духовного завещания» («Отвещание любозазорным и сказание вкратце о святых отцах, бывших в монастырех, иже в Рустей земле сущих») со слов бывшего игумена Троице-Сергиева монастыря Спиридона сообщает, что преподобные иконописцы Андрей Рублев и его сопостник Даниил Черный «толику добродетель имуще и толико потщение о постничестве и о иночском жительстве, оноже им Божественный благодати сподобитися и толико в Божественную любовь предуспети, яко никогдаже от земных упражнятися, но всегда ум и мысль возносити к невещественному и Божественному свету, чувственное же око всегда возводити ко еже от вещных вапов, написанным образом Владыки Христа и Пречистыя Его Матере и всех святых, оно и на самый праздник Светлого Воскресения на седалищах седяща, и пред собою имуща всечестныя и Божественный иконы, и на тех неуклонно зряща Божественныя радости и светлости исполняхуся; и не то что на той день тако творяху, но и в прочая дни, егда живописательству не прилежаху». Преподобный Андрей Рублев находился в тесном духовном общении с учениками преподобного Сергия Радонежского – преподобными Никоном Радонежским, Андроником Московским, Саввой Сторожевским, Афанасием Высоцким Старшим. По духу Андрей Рублев несомненно является учеником преподобного Сергия.

Пребывая в высокой духовной среде, преподобный Андрей поучался как историческими примерами святости, так и живыми образцами подвижничества, которые являли окружавшие его иноки. Андрей Рублев глубоко вникал в учение Церкви и в жития святых, которых он изображал, следовал их наставлениям, что и позволило его таланту достичь художественного и духовного совершенства.

Преподобный Андрей Рублев хорошо знал образованных людей своего времени и, по-видимому, был знаком с высокохудожественными образцами византийского искусства. Среди его возможных собеседников, в первую очередь, следует назвать митрополита Киприана. Иноку Андрею был близок его духовный мир. Известно, что святитель Киприан прошел школу афонского монашества. Через это общение преподобный Андрей воспринимал духовное влияние двух самых ярких представителей афонского исихазма. Митрополит Киприан был учеником святого Патриарха Филофея Коккина, ученика святителя Григория Паламы. Возношение «ума и мысли» к «невещественному и Божественному свету» от созерцания святых икон («возведение чувственного ока») – эта совершенно исихастская характеристика неслучайно дана преподобным Иосифом Волоцким Андрею Рублеву и Даниилу Черному.

Основные творения Андрея Рублева: иконостас и росписи Благовещенского собора Московского Кремля; росписи и иконостас Успенского собора Владимира; Владимирская икона Божией Матери для Успенского собора во Владимире; росписи и иконостас Успенского собора Звенигорода; Деисусный чин из собора Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря; росписи и иконостас Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря; росписи Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря. Но самым знаменитым его произведением, безусловно, является икона Пресвятой Троицы, написанная для Троицкого собора Троице-Сергиевой обители «в похвалу преподобному Сергию».

«Всех превосходящий в премудрости зельне», по словам преподобного Иосифа Волоцкого, инок Андрей хорошо знал творения многих святых отцов и учителей Церкви. Ему, несомненно, были известны творения священномученика Дионисия Ареопагита, переведенные в XIV веке афонским монахом Исаией по поручению высшей церковной власти в связи со спорами об исихазме. Преподобный Андрей знакомился и с творениями святого Григория Синаита. В круг чтения иконописца, несомненно, входили «Богословие» преподобного Иоанна Дамаскина, «Шестоднев» Иоанна Экзарха, «Палея толковая» и многие другие творения.

В 1408 году инок Андрей впервые упоминается вместе со своим сопостником Даниилом Черным. Тесная духовная связь двух знаменитых иконописцев продолжалась около двадцати лет. Предание об их общении бережно сохранялось на протяжении XV века и было записано преподобным Иосифом Волоцким со слов бывшего игумена Троице-Сергиева монастыря Спиридона. Это предание доносит до нас светлый образ двух подвижников, истинных монахов и аскетов. Преподобный Иосиф кратко изложил суть их отношения к иконописи. Созерцание икон для них является праздником, исполняющим сердце «божественной радостью и светлостью».

Преподобный Андрей Рублев умер между 1427–1430 годами «в старости велицей». В житии преподобного Сергия Радонежского говорится, что Андрей Рублев преставился в Спасо-Андрониковом монастыре. Это подтверждается и более поздними источниками.

Преподобный Иосиф Волоцкий в своем «Отвещании» пишет, что сопостник Андрея Рублева Даниил Черный, умирая, получил откровение о прославлении своего духовного брата в Царствии Небесном: «Виде… Андрея во мнозе славе и с радостию призывающа его в вечное оно и бесконечное блаженство». Аналогичное свидетельство приводится и в житии преподобного Никона Радонежского, составленном Пахомием Логофетом: «Егда бо хотяше Даниил телесного союза отрешитися, абие видит возлюбленного ему Андреа, в радости призывающа его. Он же, яко виде его, желаше зело, радости исполнися; братиям престоящим поведа им сопостника своего пришествие и абие предаси дух». Преподобный Андрей как бы принял душу праведного Даниила при ее разлучении с телом. Местом упокоения двух подвижников стал Андроников монастырь.

Вскоре после кончины Андрея Рублева началось почитание его как преподобного. В XVI веке на миниатюрах рукописей появились изображения Андрея Рублева в нимбе. Стоглавый Собор, состоявшийся в середине XVI века, возвел его «Святую Троицу» во всеобщий образец. «Сказание о святых иконописцах» сообщает о нем и о Данииле Черном как о преподобных. Строгановский иконописный лицевой подлинник конца XVI века характеризует иконы Андрея Рублева как особенно благодатные и указывает на принадлежность его к духовной традиции преподобных Сергия и Никона Радонежских. В числе святых иноков Андроникова монастыря Андрей Рублев и Даниил Черный названы в месяцеслове Симона (Азарьина), относящемся к середине 50-х годов XVII века. В Троице-Сергиевом монастыре Андрей Рублев всегда почитался как местночтимый святой, его память совершалась в один день с памятью преподобного Андрея Критского.

В XVIII–XIX веках творчество Андрея Рублева пребывало в забвении. Но в начале XX века интерес к нему пробудился вновь. Получило оно и международное признание. Сегодня имя преподобного Андрея является бесспорным символом благодатных традиций древнего русского иконописания.

Поместный Собор Русской Православной Церкви 1988 года причислил Андрея Рублева к лику святых для общецерковного почитания. «О преподобном Андрее современники свидетельствовали как о подвижнике святой жизни, обильно проявлявшем христианскую любовь к ближним, – говорится в Деяниях Собора. – Через многие иконы преподобного Андрея, особенно через образ „Святой Троицы“, ставший совершенным выражением догмата о Триедином Боге после более чем тысячелетнего его осмысления в православной иконографии, христианское благовестие в наши дни распространяется по всему миру».

Богословский смысл подвижнического служения преподобного иконописца раскрывается в словах канона Андрею Рублеву, составленного после его канонизации: «Верою Христа в сердце вселив, блаженне Андрее, со всеми святыми постигл еси, что есть широта и долгота, глубина и высота Святыя Церкве, и иконами показуеши тайны Царствия Небеснаго, глаголя: слава силе Твоей, Господи!»

anar_gasimov

anar_gasimov

Анар Гасимов

Поиски наследия Андрея Рублева преподнесли мне сюрприз и обернулись совершенно неожиданной находкой. В соборе Спаса Нерукотворного я не обнаружил фрески Рублева, но в куче религиозной литературы, продаваемой внутри храма, мое внимание привлекла незаметная брошюра «Вопросы архитектурной истории собора Спаса Нерукотворного Андроникова монастыря». Ее автор – профессор Сергей Вольфгангович Заграевский, который опубликовал результаты своего научно-исследовательского труда еще в 2008 году. Для меня эта брошюра стала настоящей сенсацией! На основе научного исследования профессор С.В.Заграевский раскрыл многие тайны монастыря и собора Спаса Нерукотворного.

Известно, что Андроников монастырь основан около 1360 года на берегу реки Яуза для защиты юго-восточных подступов к Москве. Историки считают, что белокаменный собор Спаса Нерукотворного на территории монастыря возвели в 1420-1427 годах. Из работы профессора С.В.Заграевского я узнал, что от первоначального вида древнего храма в настоящее время не осталось и следа (Фото №5, №6, №7, №8).

Фото №5 (Восточная сторона храма) Фото №6 (Южная сторона храма)

Фото №7 (Западная сторона храма) Фото №8 (Южные врата храма)

Вот что пишет в своем исследовании С.В.Заграевский: «Древний белокаменный собор Спаса Нерукотворного в Андрониковом монастыре из-за множества перестроек и ремонтов к концу XIX века принял практически неузнаваемый вид».

«В 1812 году в результате пожара верх здания обрушился, но уже в следующем году под руководством архитектора Жукова проводилось его восстановление. В 1848-1850 годах собор подвергся значительной перестройке по проекту архитектора П.А. Герасимова. Был изменен декор фасадов собора и устроено шатровое покрытие барабана. Тогда же либо несколько ранее в стенах были пробиты большие арочные проходы, соединившие собор с пределами».

«И если в середине XIX века память о том, что под обстройками скрывается древний собор Спаса Нерукотворного, еще была жива, то уже на рубеже XIX-XX веков виднейшие исследователи древнерусской архитектуры полагали храм полностью перестроенным».

Последний капитальный ремонт и перестройка, с полным изменением внешнего облика храма, производились в конце 1950-х годов. В ходе, так называемой, реконструкции собора было принято решение использовать «передовые» стройматериалы, в том числе и кирпич, из-за чего здание навсегда утратило дух древности и стало современным аналогом старинного храма. Об этом нет никакой информации! А ведь соответствующую табличку нужно было бы поставить на видном месте у входа в храм. Иначе у посетителей собора, в том числе и у меня, сложилось обманчивое впечатление, что древнее здание дожило до наших дней в полной целости и сохранности. Люди восхищаются архитектурным шедевром «древних» мастеров и фотографируются на фоне собора, не подозревая, что перед ними современное подобие храма, которого нет уже много веков.

Профессор С.В.Заграевский называет фамилии архитекторов, «обновивших» в советское время древний собор до неузнаваемости: «В конце 1950-х годов авторскому коллективу ЦПРМ — Л.А.Давид, Б.Л.Альтшуллер, С.С.Подъяпольский, М.Д.Циперович удалось получить значительное финансирование, позволившее осуществить натурную реконструкцию собора».

Автор брошюры выразил негодование варварской реконструкцией храма: «Общее негативное отношение вызывает использование в ряде конструктивных элементов (своды, арки, паруса, внутренняя поверхность барабана) кирпича. Значительная часть восстановленных фрагментов здания все равно выложена из серого известняка, сильно отличающегося от оригинального мячковского белого камня и по цвету, и по способу обработки» (Фото №9, №10, №11, №12).

Фото №9 (Южная стена храма) Фото №10 (Северная стена храма)

Фото №11 (Северная стена храма) Фото №12 (Восточная стена храма)

Возмущения С.В.Заграевского вполне понятны, ведь советские архитекторы допустили множество ошибок в ходе восстановительных работ. Вот, например, отрывок отчета рабочей группы: «…остатки южной и западной лестниц оказались полностью уничтоженными, но у северной сохранилось основание внешнего ряда ступеней, подтвердившее, что лестница была трехсторонней, и позволившее установить ее общие размеры».

В свою очередь профессор пишет: «. за основание внешнего ряда ступеней северной лестницы была принята кладка ранней белокаменной северной паперти или какой-либо иной пристройки к северному фасаду: на ряде блоков присутствовали фрагменты фресок. В итоге лестницы оказались слишком крутыми, и неудивительно, что в 1995 году поверх западной (восстановленной) белокаменной лестницы (по которой осуществлялся вход в храм) пришлось возвести более пологую деревянную» (Фото №7 Западная сторона храма).

Если горе-архитекторы не смогли толком восстановить ступени, ведущие в храм то, что говорить о более серьезных этапах реконструкции собора?

В своем исследовании С.В.Заграевский открыто указывает на грубые ошибки и непрофессионализм группы архитекторов, взявшейся за реконструкцию собора: «Десять кокошников под барабаном не соответствуют восьми кокошникам на постаменте и восьми окнам барабана, нарушая центральную симметричность всей композиции здания. Несоответствие осей разных ярусов кокошников Спасского собора сразу бросается в глаза».

Однозначно, что советские архитекторы перестарались с количеством килевидных архивольтов и кокошников в храме. Не имея под рукой каких-либо свидетельств или старинных изображений собора, рабочая группа решила самостоятельно вычислить то, как мог бы выглядеть храм в первозданном виде. Архитекторы ориентировались на внешний облик тех древних храмов, которые сохранились на Руси без особых преобразований.

Вот, что пишет профессор: «Основные пропорции сохранившихся белокаменных одноглавых храмов домонгольской Владимиро-Суздальской Руси ярко выражены в трех соборах, практически современных Спасскому в Андрониковом монастыре — это Успенский храм «на Городке» в Звенигороде, Богородице-Рождественский храм в Саввино-Сторожевском монастыре и Троицкий храм в Троице-Сергиевой лавре».

Об Успенском соборе «на Городке» в Звенигороде, воздвигнутом в 1399 году, я писал в путевых заметках «Дорога к храму». Он старше собора в Андрониковом монастыре всего на 20 с лишним лет, поэтому советские архитекторы в ходе разработки проекта реконструкции учили некоторые параметры храма «на Городке». Однако Спасский собор оказался не совсем таким, как его три вышеназванных собрата.

Секреты пирамидального строительства христианских храмов

С.В.Заграевский отмечает: «. различие связано с тем, что стены всех трех соборов конца XIV — начала XV века, дошедших до наших дней в целости и сохранности, пирамидально наклонены внутрь. Соответственно сужаются к верху их барабаны. Стены же Спасского собора вертикальны».

Дело в том, указывает профессор, что «…два звенигородских храма и Троицкий собор в Троице-Сергиевой Лавре имеют наклон стен и барабанов внутрь (не утолщение нижних частей стен храма и стенок барабана, а именно наклон их плоскостей, причем как с наружной стороны, так и в интерьере). Эта сложнейшая строительная техника, требующая высочайшего уровня мастеров, НЕ ПОЛУЧИЛА НИКАКОГО РАЗВИТИЯ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЦЕРКОВНОМ ЗОДЧЕСТВЕ».

Неужели спустя всего 20 лет, после возведения звенигородских храмов, зодчие Спасского собора в Андрониковом монастыре утратили секреты пирамидального строительства зданий с наклонными стенами? Почему они вдруг пренебрегли традиционным методом возведения церковных зданий?

Получается, что при возведении Спасского собора в 1420-1427 годах, мастера уже не владели секретами возведения наклонных стен. Более того, древние мастера почему-то создавали храм на основе самых примитивных технологий строительства.

В брошюре профессора я нашел следующую информацию: «Храм построен из белого камня среднего качества в технике полубутовой кладки. Стены забутованы рваными блоками белого камня и мягкого желтого песчаника. По археологическим данным, фундаменты Спасского собора имеют глубину около 1,8 м от уровня современной дневной поверхности и около 3,5 м от уровня пола храма, сложены на известково-песчаном растворе из рваных и груботесанных блоков известняка с выравнивающими слоями щебня».

Как это все понимать? Почему Спасский собор возводили из рваных блоков в технике полубутовой кладки, словно строили какой-то хлев или сарай? Куда подевалась сложнейшая строительная техника и высочайший уровень мастеров, возводивших звенигородские храмы в конце XIV века? Странная деградация в строительном искусстве произошла на Руси всего за два десятилетия.

И вот еще пара интересных моментов в исследованиях С.В.Заграевского: «Летописной даты собор Спаса Нерукотворного не имеет. Впервые он упоминается в документальном свидетельстве Жития Сергия Радонежского, который скончался 8 октября 1392 года. На основании данных этого свидетельства ученые определили, что собор мог быть возведен после смерти Сергия Радонежского в 1420-1427 годах».

«. при жизни Радонежского в основанных им монастырях не было построено ни одного каменного храма. Если бы каменный собор в Спасо-Андрониковом монастыре был заложен или построен при жизни Сергия, этот замечательный факт не пропустила бы ни одна редакция Жития, так как все они наиболее подробно описывают именно последние годы деятельности Радонежского».

Что же получается? Если при жизни Сергия Радонежского до 1392 года на Руси не было возведено ни одного каменного храма, то звенигородские и другие каменные соборы с уникальным пирамидальным методом строительства, возводились не более двух десятков лет с 1395 по 1415 годы?

Напрашивается вывод! За ничтожно малый исторический промежуток времени – 20 лет, древние зодчие на Руси от кого-то переняли или каким-то образом обрели, а потом безвозвратно потеряли уникальные знания в области пирамидальных технологий и сложнейшую технику строительства церковных зданий. Разве такое возможно?

Почему спустя 28 лет после смерти Сергия Радонежского Спасский собор в Андрониковом монастыре возвели не с наклонными, а вертикальными стенами из рваных блоков в технике полубутовой кладки? И потом, на протяжении нескольких веков, все соборы на Руси возводились не пирамидальным, а примитивным способом…

Здесь есть о чем задуматься! Осмелюсь выдвинуть ряд своих гипотез, основанных на нескольких находках в Спасо-Андрониковом монастыре. Я внимательно исследовал всю территорию монастыря и обнаружил несколько загадочных объектов, которые могут пролить свет на тайну получения и потери знаний пирамидальной техники строительства храмов.

Каменные блоки, которых не должно быть

Много веков вся территория Андроникова монастыря претерпевала глобальные изменения. Здесь строились и разрушались церкви, колокольни и храмы, устраивались и уничтожались захоронения, ремонтировались и перестраивались крепостные стены и башни, возводились и сносились постройки хозяйственного предназначения и т.д. Однако, в этих глобальных преобразованиях, разделенных порой веками, есть одна общая нить – это используемый стройматериал и методы строительства, которые за сотни лет практически не изменились.

Профессор С.В.Заграевский отметил, что Спасский собор в начале XV века возвели методом полубутовой кладки из рваных блоков белого камня и мягкого желтого песчаника. Аналогичный стройматериал использовался при возведении других сооружений на территории Андроникова монастыря, более поздние здания собирались из кирпичей на растворе. Крепостные стены и башни также возведены из кирпичей! То есть, древние строители были не в состоянии вырезать и обрабатывать большие каменные блоки. Ручной труд позволил им применять в строительстве церковных зданий лишь рваный камень и мягкий песчаник, скрепляя все это раствором. Нехитрый и очень экономичный способ, не требующий какого-то мастерства или профессионализма от строителей.

На территории монастыря, в северной его части, разбит интересный «сад камней», его назвали «Открытое хранение фонда археологии музея имени Андрея Рублева» (Фото №13, №14, №15, №16).

Фото №13 Фото №14

Фото №15 Фото №16

Вдоль крепостной стены под навесом и открытым небом организаторы устроили экспозицию из обломков надгробных каменных плит, постаментов и саркофагов. Очевидно, эти экспонаты являются остатками древнего кладбища Андроникова монастыря, уничтоженного после Октябрьской революции. Где изначально стояли эти надгробия и саркофаги определить уже невозможно. Все свалено в одну кучу! На меня произвели впечатление некоторые саркофаги, к сожалению, целых практически не осталось. Все экспонаты сломаны или покрыты глубокими трещинами. Кто покоился в этих каменных коробах – неизвестно. По технике обработки камня, из которого сделаны саркофаги, видно, что каменщики и резчики не превзошли в мастерстве примитивных зодчих, строивших Спасский собор. Работа выполнена грубо с помощью примитивных инструментов, хотя мягкий песчаник можно было обработать гораздо качественнее! Видимо каменотесам не хватало мастерства…

Очевидно, на пределе возможностей работали и те каменотесы, которые обработали два каменных блока из песчаника, спрятанных в глубине монастыря (Фото №17 и №18).

Фото №17 Фото №18

Почему-то эти грубо обработанные плиты разместили на так называемой «служебной территории», куда доступ для туристов строго воспрещен. На самом деле, эти плиты вряд ли представляют какую-то ценность, хотя на них видны узоры, выполненные примитивным способом.

Практически все экспонаты, собранные в «саду камней» и других местах монастыря лишний раз подчеркивают, что на протяжении веков в Андрониковом монастыре строительные работы велись примитивным способом, с использованием грубо обработанных блоков песчаника и известняка, а каменщики не отличались особым мастерством и выполняли свою работу примитивными инструментами.

Так откуда же тогда на территории монастыря появились загадочные каменные блоки больших размеров с качественно обработанной поверхностью? Я обнаружил их случайно и удивился тому, где и как они лежат! Одна из отшлифованных каменных плит спрятана за каким-то служебным сооружением, к которому ведет узкая тропинка от основного входа в монастырь (Фото №19).

Фото №19

Я случайно заметил этот одинокий блок, в округе ничего подобно больше не встречается. Техника обработки каменного блока, его правильная прямоугольная форма и большой размер говорят о том, что к местным сооружениям он не имеет никакого отношения. И все-таки ОН здесь! Какие мастера так качественно обработали эту загадочную плиту, и для чего она была предназначена? Этот вопрос остается для меня открытым.

Следующая загадочная находка подстерегала меня у восточной стены монастыря. Пешеходную дорожку со скамеечками для туристов разделяет от высокой крепостной стены широкий газон, поэтому к самой стене доступа нет, разве что пройтись прямо по газону и разрыхленной земле. Мне пришлось так и сделать! Я заметил, что у стены возвышаются две странные каменные плиты и кому-то явно захотелось скрыть их от посторонних глаз. Приглядевшись к плитам, я обнаружил причины, из-за которых кто-то решил оградить каменные блоки от всеобщего внимания (Фото №20, №21, №22, №23).

Фото №20 Фото №21

Фото №22 Фото №23

Два больших квадратных блока в Андрониковом монастыре смотрятся как «чужие родственники». Они не имеют ничего общего с рваными блоками белого камня или мягкого желтого песчаника, из которых возвели собор Спаса Нерукотворного. Эти плиты также не совпадают с экспонатами «сада камней», слишком уж велика разница между загадочными серыми квадратами с острыми углами и грубо обработанными саркофагами из песчаника. Тогда, откуда взялись эти камни?

Внимательно приглядевшись к одному из блоков, я буквально оцепенел. На его внутренней стороне, прислоненной к крепостной стене, я увидел четкие борозды от режущего инструмента – спилы. Причем эти спилы оставлены не грубой пилой, а механическим устройством, напоминающим болгарку (Фото №24, №25, №26, №27).

Фото №24 Фото №25

Фото №26 Фото №27

Вот уж неожиданная находка! Ведь она свидетельствует о том, что каменщики, обрабатывающие этот блок, обладали не только профессиональными навыками и мастерством, но в их распоряжении также находились высокотехнологические инструменты, позволяющие резать и шлифовать твердую породу. Кто же были эти каменщики? Они явно не имели никакого отношения к тем мастерам, которые строили собор Спаса Нерукотворного или какие-то другие здания на территории Андроникова монастыря. В этих зданиях не применялись подобные стройматериалы, и каменные блоки не обрабатывались высокотехнологическим способом.

Может быть, эти загадочные каменщики имели отношение к тем древним мастерам, которые знали секреты пирамидального строительства церковных зданий с наклонными стенами? Им-то хорошо были известны методы и техника обработки каменных блоков, которые подгонялись друг к другу с идеальной точностью без скрепляющего раствора. Наклонные стены, собранные из таких блоков без раствора, простояли века и не рассыпались! Высококачественный метод обработки двух каменных блоков в Андрониковом монастыре также способствовал их соединению без скрепляющего раствора, что противоречит примитивной технологии строительства церковных зданий на территории монастыря.

Вполне возможно, что на территории Андроникова монастыря, а точнее до его основания на этом месте в 1360 году, уже стоял древний храм или святилище, которое было возведено задолго до Сергия Радонежского. Ведь сказано в документальном свидетельстве Жития Сергия Радонежского, что при его жизни не строились в монастырях каменные храмы. Однако в этом свидетельстве ничего не говорится о том, возводились ли храмы и святилища из камня до появления Сергия Радонежского на свет Божий. Ведь, сам Сергий и его современники могли и не строить каменные соборы, а их далеким предкам, вполне возможно, было это по силу! Они могли оставить какие угодно сооружения и не обязательно христианского толка. Этими зданиями или руинами могли являться языческие храмы и святилища…

В связи с этим предположением у меня родилась версия! А может средневековые строители, возводившие в течение 20 лет после смерти Сергия Радонежского каменные соборы с наклонными стенами по пирамидальной системе, вовсе не были авторами этих храмов, а собирали из руин и ремонтировали то, что оставили после себя далекие предки? Это все равно, что собрать разобранный конструктор из готовых деталей! Никаких профессиональных знаний или высоких строительных технологий для этого не требуется. Нужно лишь набраться терпения, найти нужные детали и соединить их вместе. Очевидно, что за 20 лет после смерти Сергия Радонежского его наследники так и поступали, они находили руины древних храмов, отстраивали и ремонтировали их заново на том же месте, и восстановленный собор начинал нести новую службу.

Тогда никаких секретов пирамидального строительства церковных зданий с наклонными стенами у наследников Сергия Радонежского не было. За 20 лет они нашли и собрали из руин в Москве и в Подмосковье все, что подлежало восстановлению. А затем продолжали строить новые храмы, только уже по своей примитивной системе, то есть методом полубутовой кладки из рваных блоков белого камня и мягкого песчаника. Воспроизвести древнюю пирамидальную систему строительства церковных зданий наследники Сергия Радонежского были не в состоянии. Вот и строили соборы на подобии Спаса Нерукотворного!

Что касается загадочных блоков, обнаруженных мною на территории Андроникова монастыря, то это, скорее всего, плиты от древнего храма, который когда-то стоял на холме, где в 1360 году основали монастырь. По всей видимости, от этого храма мало что осталось и наследники Сергия Радонежского не смогли восстановить древнее сооружение. Какие-то детали они использовали в ходе строительства собора Спаса Нерукотворного и других зданий в монастыре, а те, что не пригодились, так и остались лежать бесхозными до наших дней.

anar_gasimov

anar_gasimov