фазовое развитие спортивной формы основа построения периодов макроцикла

Построение спортивной тренировки в макроциклах (периоды и этапы, их характеристики).

Построение тренировки в годичных циклах.

Подготовительный периодподразделяется на этапы: 1) общеподготовительный; 2) специально-подготовительный.

Специально подготовительный этап. На этапе стабилизируются объемы тренировочной нагрузки, объемы, направленные на совершенствование специальной физической подготовленности, повышается интенсивность за счет увеличения технико-тактических средств тренировки. Длительность этапа 2-3 мезоцикла. На данном этапе выделяют мезоциклы: 1) базовый специализированно-физический; 2) базовый специально-подготовительный; 3) контрольно-подготовительный(подобное сочетание типов мезоциклов характерно для «сезонных» видов спорта).Основные средства этапа –специально-подготовительные упражнения, возрастает роль соревновательных упражнений.

Варианты структуры соревновательного периода. Структура соревновательного периода зависит от календаря соревнований, их программы и режима, состава участников, общей системы построения тренировки. Если соревновательный период кратковременный (1-2 месяца), он обычно целиком состоит из нескольких соревновательных мезоциклов.

При большой продолжительности соревновательного периода структура усложняется.

Переходный период. Задачи периода:1) предупреждение перерастания кумулятивного эффекта тренировок и соревнований в перетренировку; 2) обеспечение активного отдыха и сохранение достигнутого уровня тренированности. Причины появления 1) реализация спортивной формы в спортивный результат связана с максимальными физическими и психическими напряжениями, которые приводят к исчерпанию адаптационных возможностей организма, что может привести к перетренировке; 2) спортивная форма как оптимальное сочетание компонентов готовности спортсмена является таковым только для достигнутого в макроцикле уровня тренированности. Основное содержание занятий. Общая физическая подготовка, проводимая в режиме активного отдыха (смена характера и условий деятельности), физическая реабилитация Структура периода. Два-три мезоцикла, построенных по типу восстановительно-поддерживающих и восстановительно-подготовительных.

71. Виды подготовки спортсмена.

Спортивно-техническая подготовка.Подтехнической подготовкой следует понимать степень освоения спортсменом системы движений (техники вида спорта), соответствующей особенностям данной спортивной дисциплины и направленной на достижение высоких спортивных результатов. Характеристикаобщей технической и специальной спортивно-технической подготовки.

72. Основные документы планирования учебно-тренировочного процесса в спорте.

Документы перспективного планирования: 1) учебный план;2) рабочую программу; 3) многолетний план подготовки команды;4) многолетний индивидуальный план подготовки спортсменов.

Учебный план определяет основное направление и продолжительность учебной работы для того или иного контингента занимающихся. План предусматривает последовательность прохождения материала, содержание основных разделов, объем часов по каждому разделу, длительность каждого занятия.

Рабочая программа составляется на основе учебного плана и определяет объем знаний, умений и навыков, которые должны быть освоены занимающимися. В документе раскрываются наиболее целесообразные формы и методы педагогической работы, дается основное содержание учебного материала по теории и практике для определенного контингента занимающихся (ДЮСШ, СДЮСШОР и др.). Разделы программы: 1) объяснительная записка; 2) изложение программного материала; 3) контрольные нормативы и учебные требования; 4) рекомендуемые учебные пособия.

Содержание перспективного плана подготовки (спортсмена, команды): 1) краткая характеристика занимающихся; 2) цель многолетней подготовки, главные задачи по годам; 3) структура многолетнего цикла и сроки макроциклов; 4) основная направленность тренировочного процесса по годам многолетнего цикла; 5) главные соревнования, основные старты индивидуального календаря, планируемые результаты в каждом году; 6) контрольные спортивно-технические показатели (нормативы) по годам; 7) общее число тренировочных дней, занятий, дней соревнований и отдыха по годам подготовки; 8) общие и специфические параметры тренировочной нагрузки; 9) система и сроки комплексного контроля, в том числе и диспансеризации;10) график учебно-тренировочных сборов и места занятий.

К документам текущего планирования относятся план-график годичного цикла спортивной тренировки, план подготовки команды на год и годичный план (индивидуальный) подготовки на каждого спортсмена.

Оперативное планирование включает в себя рабочий план, план-конспект тренировочного занятия, план подготовки к отдельным соревнованиям.

Рабочий план определяет конкретное содержание занятий на определенный учебно-тренировочный цикл или календарный срок (например, на месяц).План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочей программы. В этом документе определяют задачи, содержание и средства каждой части занятия, дозировку упражнений и организационно-методические указания.

План подготовки к отдельным соревнованиям (командный и индивидуальный).

73. Контроль и учёт в подготовке спортсмена

Виды контроля: оперативный, текущий и этапный.

Оперативный контроль — это контроль за оперативным состоянием спортсмена, готовностью к выполнению очередного упражнения и т.д. Он направлен на оценку реакций организма спортсмена на тренировочные или соревновательные нагрузки, качество исполнения технических приемов и комбинаций в целом.

Текущий контроль — это оценка в микроциклах подготовки результатов контрольных соревнований, динамики нагрузок и их соотношений, регистрация и анализ повседневных изменений уровня подготовленности спортсмена, уровня развития его техники и тактики.

Этапный контроль — это измерение и оценка в конце этапа (периода) подготовки различных показателей соревновательной и тренировочной деятельности спортсмена, динамики нагрузок и спортивных результатов на соревнованиях или в специально организованных условиях.

Комплексный контроль включает:1) контроль за результатами соревнований в циклах подготовки; 2) измерение и оценка эффективности соревновательной деятельности.

1) контроль за результатами соревнований— оценка эффективности выступления в соревнованиях в определенном (чаще всего годичном) цикле подготовки;

Оценка тактической подготовленности. Контроль за тактической подготовленностью заключается в оценке целесообразности действий спортсмена (команды), направленных на достижение успеха в соревнованиях и предусматривает контроль за тактическим мышлением, за тактическими действиями (объем тактических приемов, их разносторонность и эффективность использования);

Учет показателей спортивной тренировки дает возможность тренеру проверить правильность подбора и использования средств, методов и форм осуществления процесса спортивной подготовки, выявить более эффективный путь к повышению спортивного мастерства. Он позволяет следить за уровнями различных сторон подготовленности спортсменов, динамикой спортивных результатов, физическим развитием, состоянием здоровья и т.д.

Основные документы учета вспортивной школе: журнал учета занятий, дневник тренировки, журнал учета спортсменов-разрядников, инструкторов-общественников, судей по спорту, таблица рекордов спортивной школы, протоколы соревнований, личные карточки и врачебно-контрольные карты занимающихся.

74. Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки спортсмена (определение, этапы отбора и их характеристики).

Спортивный отбор— это комплекс мероприятий, позволяющих оценить потенциальную одаренность и прогнозировать спортивные достижения. Это длительный многоступенчатый процесс, имеющий конкретные задачи на этапах.

Критерии отбора: медико-биологические, педагогические, психологические, социологические.

Макроцикл: этапы спортивной подготовки

Содержание

Этапы подготовки внутри годичного цикла [ править | править код ]

Согласно традиционной и блоковой периодизации периоды подразделяются на тренировочные этапы. Их длительность зависит от длительности каждого мезоцикла и изменяется от 4 до 10 недель. Тренировочный этап при подходе блоковой периодизации воссоздаёт полный годичный цикл в миниатюре. Это позволяет последовательно развивать базовые способности (как в подготовительном периоде), специфические способности (как в соревновательном периоде) и интегральную готовность к специфическим по виду спорта соревновательным выступлениям. Наиболее благоприятное наложение остаточных тренировочных эффектов позволяет получить оптимальную комбинацию базовых, специальных и специфических по виду спорта способностей, необходимых в соревновательных условиях. Однако если планирование тренировочного процесса будет базироваться исключительно на длительности действия остаточных тренировочных эффектов, в результате получится чрезвычайно жёсткая и негибкая конструкция. Существуют также другие факторы, влияющие на остаточные тренировочные эффекты, и дополнительные методы для их продления.

Роль соревнования внутри этапа подготовки [ править | править код ]

Известно, что не на каждом соревновании планируется выступление пикового уровня. Некоторые из них предназначены для включения в программу подготовки необычно высоких нагрузок, разрушения тренировочной рутины и добавления эмоционального разнообразия. Таким образом, соревнование можно с полным основанием включать в содержание накопительного и преобразующего мезоциклов. Однако их влияние не совсем ясно. Очень интенсивные соревновательные усилия вызывают глубокий физический и эмоциональный стресс. Секреция гормонов стресса типа катехоламинов и кортизола изменяет метаболическую реакцию спортсменов и усиливает катаболический процесс (Viru и Viru, 2001). В результате мышечная масса и максимальная сила могут уменьшиться.

Более того, очень интенсивные анаэробные гликолитические усилия, типичные для соревновательных выступлений, подавляют активность аэробных ферментов и окислительный процесс в митохондриях (Волков, 1986). В течение некоторого времени это ухудшение аэробной подготовленности отмечалось выдающимися тренерами скорее интуитивно. Для восстановления спортсменов после соревнования они добавляли специальные аэробные нагрузки. Недавняя публикация объясняет отрицательный эффект соревнования в плане сокращения времени действия остаточных тренировочных эффектов (Issurin и Lustig, 2004).

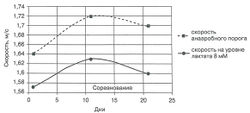

Пример. Подготовка многократного олимпийского чемпиона и чемпиона мира по плаванию Александра Попова контролировалась с использованием ступенчато возрастающего плавательного теста. Скорость анаэробного порога определялась по уровню лактата крови 4 мМоль/л и скорости, соответствующей 8 мМоль/л, как нижнему пределу высокоинтенсивных гликолитических тренировочных нагрузок. Эти показатели оценивались в начале мезоцикла С высококонцентрированными аэробными нагрузками, десять дней спустя и через несколько дней после окончания соревнования, в котором Александр стартовал несколько раз (Рис. 1). На начальном этапе этого исследования был отмечен существенный прирост и скорости анаэробного порога и скорости, соответствующей 8 мМоль/л. Однако измерение этих показателей после соревнования показало существенное их уменьшение. Это может быть отнесено за счёт сокращения времени действия остаточных тренировочных эффектов, вызванного предыдущей тренировочной программой (по Рупе и Touretski, 1993).

Стоит отметить следующие важные положения:

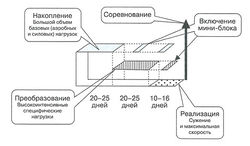

Как продлить остаточный тренировочный эффект [ править | править код ]

Очевидно, что должны быть приняты некоторые специальные меры для продления остаточных явлений аэробной и силовой программы. Это продление может быть достигнуто применением дополнительных тренировочных занятий, поддерживающих аэробную выносливость и/или мышечную силу. Однако такие дополнения не приносят успеха. Тренировки в рамках очень интенсивного преобразующего мезоцикла существенно подавляют развитие срочного тренировочного эффекта аэробных нагрузок, а анаболические силовые упражнения требуют достаточного восстановления организма спортсменов, что не может быть обеспечено. Очевидно, что в мезоцикл нужно добавить не несколько тренировочных занятий, а специальный компактный мини-блок (короткий микроцикл) с целью продления остаточных тренировочных явлений. Такой принципиальный подход показан на Рис. 2.

Пример. Вообразите ситуацию, в которой два важных соревнования разделены пятинедельным интервалом (эта ситуация очень типична для гребли на байдарках и каноэ, где чемпионаты Европы и мира отделены друг от друга пятью-шестью неделями). В этом случае (при наличии неизменяемых сроков) можно планировать 10-14 дней на накопительный, 10-14 дней на преобразующий и 8-10 дней на реализующий мезоцикл. Здесь не нужно включать мини-блоки, потому что остаточные тренировочные явления после накопительного мезо-цикла длятся дольше соревнования. Другая ситуация возникает, когда приходится планировать тренировочный этап длительностью 7-9 недель (эта ситуация очень типична для предолимпийской подготовки в некоторых видах спорта, где международный календарь не предлагает никаких соревнований перед главными в сезоне). В этом случае разумно планировать более длительные мезоциклы, и будет необходимо включать мини-блоки.

Завершающий этап подготовки (ЗЭП) к главным соревнованиям [ править | править код ]

Период, который непосредственно предшествует главному соревнованию сезона, называется заключительным, этапом подготовки (ЗЭП). Он традиционно находится в центре внимания и тренеров, и спортсменов. Цель и задачи ЗЭП состоят в том, чтобы достигнуть пика подготовки, то есть наилучших спортивных результатов в конкретном виде спорта. Традиционно достижение пика было связано с применением техники сужения (Fleck и Kraemer, 1996; Bompa, 1999), и в результате период предсоревновательной подготовки занимал от 8 до 30 дней (Kubukeli et al., 2002; Mujika et al., 2004). С точки зрения концепции блоковой периодизации этот подход неправилен, потому что успех или неудача на главных соревнованиях определяются изменениями, происходящими не только в предсоревновательном мезоцикле (реализационном в терминах блоковой периодизации), но и во всей подготовке, предшествовавшей заключительному этапу. Этот раздел посвящён факторам, влияющим на эффективность ЗЭП, а также его надлежащему содержанию.

Факторы, определяющие эффективность ЗЭП [ править | править код ]

Оценка ЗЭП с позиции его успешности или неуспешности представляет большой интерес для тренеров, спортсменов, аналитиков и СМИ. Общий подход к такой оценке может быть и всесторонним, и упрощённым. Необходимо сравнить спортивные результаты до ЗЭП и во время главного соревнования. Величина и знак изменений характеризуют полученный эффект. На самом деле этот подход имеет много ограничений. Во-первых, анализируемый вид спорта должен иметь объективно измеряемый результат. Во-вторых, условия выполнения соревновательного упражнения должны быть идентичны и, в-третьих, анализируемая выборка должна быть репрезентативной в плане количества спортсменов и уровня их мастерства. Все эти условия были соблюдены при изучении ЗЭП высококвалифицированных пловцов, которые соревновались на Олимпийских играх в Афинах (Issurin et al, 2008).

Ожидание того, что целенаправленная предсоревновательная подготовка должна привести к улучшению соревновательного результата, типично для спортивных руководителей, представителей СМИ, тренеров и самих спортсменов. Наиболее неожиданным результатом вышеупомянутого исследования явился тот факт, что большинство элитных спортсменов из ведущих спортивных стран снизили свой результат на Олимпийских играх; никогда прежде это не отмечалось как общая тенденция. Для объяснения этого ухудшения можно предложить несколько возможных причин:

Давайте рассмотрим каждый из этих факторов.

Психолог с мировым именем Юрий Ханин (Hanin, 1997) показал, что любой спортсмен добивается лучшего результата, когда его/её уровень тревожности соответствует уровню «индивидуальной зоны оптимального функционирования». Например, в группе элитных женщин-бегуний только 30% добились успеха в соревновательных выступлениях, испытывая высокий уровень тревожности (Morgan et al., 1987). Большинство элитных спортсменов не приучено справляться с высоким уровнем эмоционального напряжения, и это согласуется с приведёнными выше результатами исследования, выполненного во время соревнований пловцов на Олимпийских играх в Афинах.

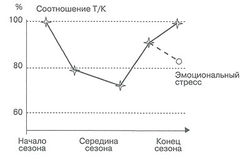

Вторым фактором, который может снизить результативность, являются гормональные изменения, которые имеют метаболическое влияние на тренировочный процесс перед Олимпийскими играми. Гормоны стресса типа тестостерона (Т), кортизола (К) и катехоламинов представляют особый интерес с точки зрения достижения пикового спортивного результата. Соотношение Т/К традиционно считается индикатором физического и эмоционального напряжения (Adlercreutz et al., 1986; Vim, 1995). Модель, предложенная

Мехисом и Атко Виру (2000), объясняет гормональные изменения, вызываемые различными нагрузками во время подготовительного сезона. Эта модель предполагает снижение уровня Т в середине сезона с последующим его увеличением перед соревнованием, при этом динамика К полностью инвертирована. Соответственно, соотношение Т/К как маркер уровня стресса понижается в процессе выполнения тяжёлых тренировочных нагрузок и увеличивается в фазе сужения. Известно, что повышенная тревожность подавляет секрецию Т в процессе восстановления после выполнения упражнения (Diamard et al., 1989), в то время как уровень К увеличивается благодаря психологическому стрессу (Mujika et al., 2004). Вероятно, что сниженное соотношение Т/К указывает на то, что высокий уровень физического напряжения в середине сезона замещается эмоциональным стрессом перед соревнованием (Рис. 13).

Подобные сезонные изменения отмечались и в динамике катехоламинов. Концентрация адреналина и норадреналина увеличивается во время выполнения тяжёлых тренировочных нагрузок и уменьшается в фазе предсоревновательного сужения (Viru и Vim, 2000). Однако эмоционально высоконапряжённые ситуации вызывают избыточную секрецию катехоламинов (Viru, 1995), которая типична для спортсменов с высоким уровнем тревожности (Peronet et al., 1982). Примечательно, что такая адренокортикальная стимуляция имеет особое влияние на анаэробные способы производства энергии, так как анаэробный гликогенолиз в значительной степени зависит от возможности и скорости выброса адреналина (Viru, 1995). Длительное эмоциональное напряжение перед началом главных соревнований вызывает увеличение секреции катехоламинов, который усиливает анаэробный метаболизм и изменяет аэробно-анаэробные взаимодействия. Такие метаболические изменения могут существенно уменьшить острый эффект многих упражнений.

Содержание и особенности ЗЭП [ править | править код ]

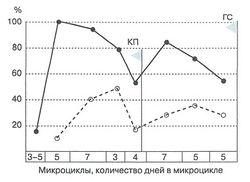

Пример. В начале 1970-х главный тренер национальной команды СССР по гребле на байдарках и каноэ Александр Силаев, который лично тренировал нескольких чемпионов мира и Олимпийских игр, разработал программу ЗЭП, состоящую из микроциклов различной длины и длящуюся в целом 41-49 дней (Рис. 4). Начальный микроцикл был полностью посвящён активному восстановлению, и выполнение упражнений на воде не было обязательным. Первый нагрузочный микроцикл был составлен из экстенсивных аэробных упражнений с большими объёмами, которые уменьшались в следующем микроцикле, в то время как вклад интенсивных тренировок значительно увеличивался. Четвёртый микроцикл предшествовал контрольному прохождению дистанции. Поэтому общий уровень тренировочных нагрузок был несколько уменьшен. Пятый микроцикл включал участие на соревновании, где все гребцы соревновались в своих дисциплинах, следуя собственной схеме ведения гонки. Поскольку уровень нагрузки перед началом этого соревнования был уменьшен совсем немного, спортсмены улучшили темповую модель прохождения дистанции, но не достигли настоящего пика. Микроцикл, выполнявшийся после соревнования, состоял из упражнений с постепенно увеличивающейся тренировочной нагрузкой с имитацией гоночного темпа в заключительной части. Последние два микроцикла были спланированы как типичное сужение (с учётом индивидуальных особенностей спортсменов). Эта модель ЗЭП применялась перед несколькими чемпионатами мира и Олимпийскими играми. Достигнутые результаты (выраженные в количестве медалей, среднем уровне достижений во всех гоночных дисциплинах) сравнивались с результатами, показанными на других чемпионатах, где применялась традиционная предсоревновательная подготовка. Превосходство указанной модели ЗЭП было доказано статистически (Силаев, 1981).

В свете концепции блоковой периодизации ЗЭП строится подобно другим тренировочным этапам и состоит из трёх последовательных мезоцикловых блоков. Различие в том, что ЗЭП должен начинаться с восстановительного микроцикла (на обычных этапах это условие необязательно), а в средней части включать соревновательный (или псевдосоревновательный) микроцикл, чтобы смоделировать предстоящее выполнение соревновательного упражнения. Иногда общая продолжительность ЗЭП ограничивается другими обязательными соревнованиями, типа национального отбора или чемпионата континента. В таких случаях программа ЗЭП может быть должным образом изменена, хотя последовательность реализация-преобразование-накопление должна быть сохранена. Общее описание содержания ЗЭП может быть представлено как последовательность мезо- и микроциклов различных уровней нагрузки и продолжительности.

Таблица 1. Содержание и особенности ЗЭП перед главным соревнованием

Тренировочная периодизация: макроцикл, мезоцикл, микроцикл

Под периодизацией понимают разделение годового плана тренировок на отдельные блоки, для каждого из которых характерна своя структура, содержание и уровень нагрузки на организм. Таким образом можно запланировать периоды повышенной нагрузки и более легкие этапы для восстановления. Периодизация тренировок также поможет улучшить спортивные навыки благодаря разным фазам спортивных занятий. Например, в тренировочном процессе базового этапа вы сосредотачиваетесь на аэробной и мышечной выносливости. Во время интенсивной фазы акцент смещается на лактатный порог и аэробную способность; при переходе в фазу соревнования усилия направляются на увеличение аэробной способности и укрепление двигательной системы.

Главным преимуществом периодизации можно назвать существенное повышение эффективности тренировок за счет изменений, происходящих в сердечно-легочном комплексе и опорно-двигательном аппарате.

Чтобы составить высокоэффективную тренировочную программу для триатлета, необходимо тщательно продумать все циклы тренировочной периодизации, а именно макро-, мезо- и микроциклы.

Макроциклы

Макроцикл тренировки — самый долгий из трех циклов. Он бывает полугодичным, годовым или может составлять даже несколько лет. В каждом макроцикле предусмотрено 3 основных периода: подготовительный, соревновательный и переходный. В подготовительном периоде закладывается своеобразный фундамент для остальных этапов, происходит становление спортивной формы атлета. Целью соревновательного периода является усовершенствование навыков и повышение спортивных результатов, достигнутых в предыдущем периоде. Переходный период предназначен в первую очередь для восстановления ресурсов организма после интенсивных нагрузок и полноценной подготовке к началу нового макроцикла.

Продолжительность и наполненность этапов макроцикла обусловлена многими факторами, среди которых специфика спортивной деятельности (например, триатлон или дуатлон), степень подготовленности спортсмена, материально-техническая база и климатические условия.

Мезоциклы

Мезоцикл — это средний тренировочный цикл, который состоит из ряда законченных микроциклов. Эти микроциклы могут иметь разные подцели, однако должны соответствовать общей цели всего мезоцикла. Грамотное построение тренировки, основанной на мезоциклах, позволяет обеспечить необходимую динамику занятий и сбалансированное сочетание тренировочных и соревновательных нагрузок.

Мезоцикл традиционно подразумевает повторение ряда микроциклов в фиксированной последовательности либо их чередование в определенном порядке. Наиболее распространенными являются втягивающие, базовые, контрольно-подготовительные, предсоревновательные, соревновательные и восстановительно-поддерживающие типы мезоциклов.

Зачастую мезоциклы длятся 3-4 недели. Например, опытный 25-летний атлет может тренироваться по схеме 23/5 в рамках 28-дневного мезоцикла. Эта схема подразумевает 23 дня относительно тяжелых тренировок и 5 дней восстановления и незначительных нагрузок. Более взрослый и менее опытный спортсмен может выбрать схему 16/5 21-дневного мезоцикла, где он будет усердно тренироваться 16 дней и отдыхать следующие 5 дней. Однако если вы выбрали 28-дневный мезоцикл, но ощущаете постоянную усталость и дискомфорт, выберите более короткий цикл с увеличенным временем восстановления организма.

Микроциклы

Микроцикл — самый короткий тренировочный цикл, который обычно длится не более недели. Он состоит из стимуляционной и восстановительной фаз, причем в подготовительном периоде длительность стимуляционной фазы должна значительно превышать длительность восстановительной фазы. Примером микроцикла можно назвать тренировку велосипедиста, состоящую из 2-3 дней долгих и тяжелых заездов с последующими 2-3 днями минимальной или полностью отсутствующей нагрузки. Главной целью микроцикла является увеличение лактатного порога и аэробной способности.

В заключение стоит отметить, что правильное построение всех трех циклов в рамках тренировочной периодизации позволит вам достичь желаемых спортивных показателей и оставаться в отличной форме для главных соревнований в вашем спортивном календаре.